大学生公益创新实践活动参与及评价分析*

2016-10-13方慧

方 慧

大学生公益创新实践活动参与及评价分析*

方 慧

(广州番禺职业技术学院 管理学院,广东 广州 511483)

为了解大学生公益创新实践活动参与情况以及评价,在前人研究基础上,自行编制问卷,以广东省100所高校的大学生为调研对象。调查结果表明:当前大学生参与公益创新实践活动的热情度比较高,项目选择以人文关怀为主。学校在大学生公益创新实践活动中扮演着主要组织者的作用,大学生获取公益创新实践活动信息呈现多元化,师生同参与公益创新实践活动效果显著,大学生更注重精神奖励;在公益创新实践活动评价中,实践行动得分率最高,而项目推广得分率最低,甚至项目推广以及分享与激励存在非常不满意评价。分析造成的原因,进而提出优化建议。

大学生;公益创新;实践;评价

国务院总理李克强在十二届全国人大三次会议上所作的《政府工作报告》中强调,要大力推进“大众创业、万众创新”。由此,创新创业成为一个全民话题,而作为知识分子的先进载体,大学生创新创业又成为了重中之重,为进一步加强大学生创业的引导以及创新能力培养,很多高校在逐步设立创新创业学院。然而,当前很多大学生实践欠缺,在创新创业过程中没有主导权,特别缺乏创新素质。公益实践对于大学生参与创新创业活动的过程极其重要,特别是公益创新实践的导向作用更加明显。而当前因为各种原因,大学生公益创新实践并没有受到很多学者的关注。尽管近年来,共青团组织开展了挑战杯创业计划竞赛中增设“公益创业”板块,搭建了大学生科技创新项目专项资助平台等,但是对于大学生参与实践的效果并没有官方详细的统计。因此,对大学生公益创新实践活动参与及评价的分析极有必要。

大学生公益创新与创业是近年来兴起的一种全球性的新型公益创新实践模式,其本质特点是采用创新理念与商业手段来创造社会公共价值(Dees,1998)。这种全新的创新创业模式在解决“政府失灵”和“市场失能”方面有独特的潜力和优势,越来越多国家开始关注并支持公益创新创业[1]。陈媛(2013)指出与传统的公益实践活动相比,构建创新型公益创新实践活动更具可行性,打造更具活力、效率、效益、长效的志愿服务团队,引导大学生传播先进的理念和文化,最终实现人生理想、公益志愿、专业优势和创业追求相结合[2]。钟一彪(2013)进一步提出建构教育启蒙机制、资源整合机制、项目运作机制、风险规避机制和追踪评价机制等多方面的公益实践培育模式[3]。当前研究大学生公益创新实践活动的文献很少,相关研究集中于公益创新创业的重要性与价值研究(廖忠明、谭贻群,2012)[4];还有相当一部分文献从公益创新创业教育视角出发,构建课程体系(黄兆信、赵国靖,2015)[5],教育师资的培养(缪子梅,2013)[6]以及大学生的成长模式(刘井建,2011;尹蔚民,2012)[7][8]。目前,没有检索到从公益创新实践参与现状的视角出发进行评价研究的文献,特别缺乏对于现状评价的实证分析。基于此,通过对广东省大学生公益创新实践活动进行调研,分析大学生的参与及评价,丰富大学生公益创新实践活动的研究视角。

一、大学生公益创新实践活动参与及评价分析

(一)调查的基本情况

在前人研究基础上,自行设计编制《大学生公益创新实践活动参与及评价调查量表》,于2015年5-7月,实地走访广东省100所高校,随机抽取不同年级各5名有参与过公益创新实践的同学完成问卷各一份。调查的内容主要包括大学生基本情况、参与公益创新实践活动情况及大学生的活动评价。共发放520份问卷,回收问卷512份,其中有效问卷508份,问卷回收率为98.5%,有效率为97.7%。受访男生占比为49.6%,女生占比为50.4%,男女比例较均衡;学历分布为中专生占比0.4%,大专生占比为55.1%,本科生占比为44.5%,可见以大专生和本科生为主;专业学科分布主要是文科占比43.9%,理科占比为39.8%,文体类占比5.1%,其他专业占了11.2%;年级分布主要是以大一、二、三年级为主,具体是大一占比32.9%,大二占比34.8%,大三占比为22.8%,大四为9.4%,由此可见大一、大二、大三学生参与公益创新实践的热情更高,而大四学生忙着实习找工作,这方面参与不多。结合问卷调查,课题组对各高校公益组织负责人进行深度访谈,总体而言,数据来源基本能代表总体情况。

(二)大学生公益创新实践活动参与情况分析

为进一步了解受访大学生参与本次调查的有效性,特别设置了大学生参与公益创新活动的次数统计,分析结果表明,经常参加的受访者占比为26.4%,较多参加的占比为48.4%,而较少(年3次以下)参与的为25.2%,可见受访对象参与公益创新实践活动的次数都比较多,占了74.8%,并且两端分布比较对称,可见本次调查效果较好。而大学生参与公益创新实践活动的特性呈现多元化,从项目选择、信息获取、活动认知等视角都存在显著差异。

1.公益创新实践项目选择人文关怀突出

基于大学生特性,在大学校园氛围成长中,对人文关怀更敏感,容易引起共鸣。特别是作为知识分子的先进载体,对弱势群体的关怀感受更加直接。当前党和国家也在逐步强化对大学生人文关怀的引导,在政策引导下,大学积极组织学生参加各种公益创新性人文关怀活动效果显著。调查结果显示,大学生公益创新实践活动参与的项目排在前三位的分别是扶老助残(64.2%)、儿童关怀(60.8%)、支教助学(52%),其次分别是生态保护(32.9%)、文化艺术(25.4%)和动物保护(3.1%)。数据表明,大学生人文关怀意识突出,而生态关怀意识不够。这进一步说明当前生态关怀更多是政府在关注,而大学更关注的是人文性,从不同视角出发必然导致这种差异性的结果。

2.公益创新实践活动以学校组织为主

大学作为学生成长的摇篮,一方面要秉承自身的公益性质,另一方面又需要通过公益创新实践活动来引导大学生的健康成长。因此,大学是大学生公益创新实践活动的组织主体;而政府在大学生公益创新实践活动中又起着至关重要的作用,它不仅是政策制定者更是活动特定主体,因而,政府也是大学生公益创新实践活动组织的另一主体。当然也存在其他的大学生公益创新活动主体,比如社会公益组织以及个体组织。然而,当前大学生公益创新实践活动的组织主体分布情况如何呢?调查结果表明,大学及下属部门的组织力度最大为88.8%,其次是专业公益实践机构43.4%,个体组织的力度也较大为29.3%,而民政部门与企事业单位的组织力度最弱为20%。可见,在大学生公益创新实践活动组织中学校扮演的角色最明显,而政府部门的力量相对薄弱。

3.公益创新实践活动信息获取呈现多元化

为有效组织大学生参与公益创新实践活动,信息获取是一个重要的环节。随着科技的发展,公益创新实践信息的获取途径越发呈现多元化,主要表现是线上线下同步进行。学校宣传海报是学生接触公益创新实践信息最快捷的途径,特别是校道或公共场所的宣传栏非常明显,而大学生群体对网络需求较强,因此,网络媒介也是一种有效的信息获取平台。据调查结果分析表明,通过宣传海报、广告、传单获取信息源的占比最大为72%,其次是周围人告知(53.5%),而网络媒介的信息获取占比也很高为51.2%,最少的是现场报名(占比为42.5%)。由数据可知,当前大学生公益创新实践活动信息获取以校内宣传为主,但网络媒介也是很重要的途径,并且各渠道分布逐渐接近,因此大学生公益创新实践活动信息获取呈现多元化。

4.公益创新实践活动师生同参与效果显著

大学生在参与公益创新实践的过程中会遇到很多问题,也存在一定的迷茫性。而如果有教师带领参与,则可以起到事半功倍的作用。一方面教师的参与能提高学生的信心,另一方面他们能给学生起到很好的导航作用、及时解决存在的问题。调查结果表明,受访学生普遍认可教师在公益创新实践活动中的重要作用,认为非常重要的占24.8%,比较重要的占43.3%,一般的占25.2%,而认为不太重要的占6.3%,非常不重要的占比更加小,仅为0.4%。由此可见,68.1%的受访者认同教师起的重要作用,只有6.7%的受访者不认同教师的重要作用。因此,要进一步提升教师在大学生公益创新实践活动中的参与度,完善导师制的公益创新实践活动,提高大学生参与公益创新实践活动的效果。

5.公益创新实践活动精神奖励优于物质奖励

公益创新实践活动的出发点是公益性和创新性,因此,参与公益创新实践活动的大学生大多都是出于自愿原则。参与主体注重的是精神回报,调查结果进一步佐证了这个结论。注重奖励形式以精神为主、物质为辅的受访者占比59.1%,物质为主、精神为辅的占4.3%,单纯注重精神奖励的为19.9%,占比第二高,而单纯注重物质奖励的仅为1.8%,不需要任何奖励的为14.9%。由此可见,大学生参与公益创新实践活动体现了公益性为目标,创新性为导向的原则。

(三)大学生公益创新实践活动参与评价分析

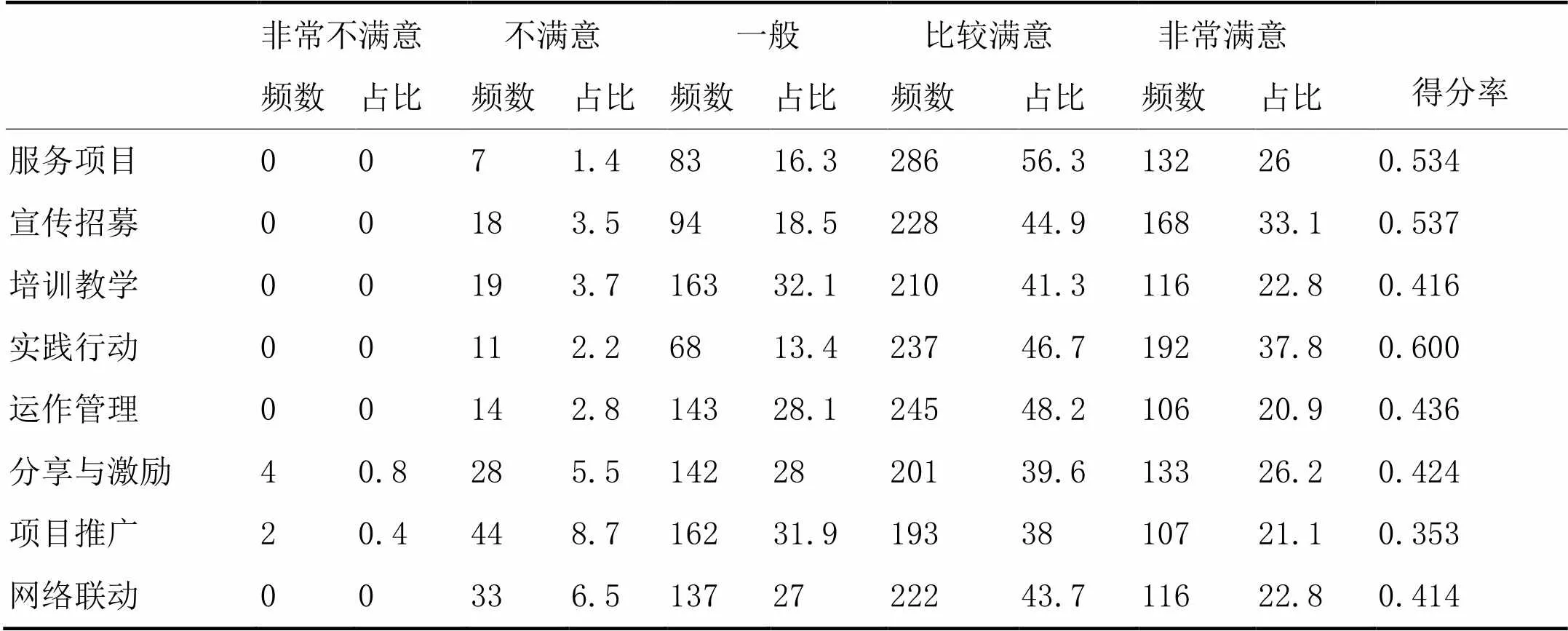

为了分析大学生对参与公益创新实践活动的评价,设置非常不满意、不太满意、一般、比较满意、非常满意5项选择,通过计算得分率得出大学生对公益创新实践活动环节的总体满意程度,而针对每一个环节的具体评价则通过频率来体现,得分率(F)计算公式如下:

表1 大学生公益创新实践活动参与评价

由表1可知,总体的得分比较靠近1,说明总体的满意程度较高。得分率最高的是实践行动,分值为0.6;并且其他各项得分率都为正数,且都比较接近,由此可知大学生对公益创新实践活动的认可度较高。但通过数据分析可以发现,得分率最低的是项目推广,并且只有项目推广以及分享与激励存在非常不满意的状况,究其原因主要可以归纳为:

一是当前公益创新实践活动项目推广缺乏创新。大学生接触到的项目推广都是依赖比较传统的路径,比如每年一期的大学生暑期“三下乡”活动,都是学校搭台,固定的一些项目活动,在形式和内容上存在固性依赖,缺乏新意。而其他公益创新项目在推广过程中因为成本以及风险控制方面的问题,都被监管严格,不能打破束缚进行推广创新。这就直接造成部分参与过公益创新实践活动个体的一些好的创意不能得到推广,从而在某种程度上降低了大学生公益创新实践参与主体的满意度。

二是公益创新实践活动缺乏分享与激励机制。目前,大学生参加公益创新实践活动都是项目制,并没有非常完善的管理体系,因此大学生参加公益创新实践活动也都是以短期为主,一期结束又换一批新的大学生进行实践,这就导致每期结束后没有完善的分享与激励机制。表现为上期学生结束了实践,下一期学生又重新摸索自己的实践模式,缺乏前期实践人员的经验分享与交流。甚至因为实践的时间短,很多大学生实践者缺乏主人翁精神,不能主动积极地去承担责任,如果主动作为也缺乏激励机制,因此,两者综合就会降低大学生公益创新实践的满意度。

三是公益创新实践活动各个环节衔接性不强。大学生公益创新实践活动组织虽然在岗前、岗中、岗后都存在明确的分工,但通过对受访学生的交流发现,参与者普遍认为当前的组织各个环节存在一定的断档性。比如岗前宣传培训做得很好,但在岗中的实践环节却缺乏到位的跟进,或者是岗前、岗中工作做得到位,但在岗后却又缺乏项目推广、分享交流机制,导致各个环节不能有效地衔接。调查发现,如果公益创新实践组织的各个环节得到了改善,参与度还能得到进一步提升,选择肯定会参加的占比58.3%,选择可能会参加的占比32.1%,二者之和为90.4%。由此可见,如果公益创新实践活动的环节得到改善,将有效提高大学生参与公益创新实践的整体满意度以及参与度。

四是公益创新实践活动缺乏绩效考核机制。公益创新实践活动出于公益性和创新性,因而很少关注整体的运行绩效考评。正因为这样,公益创新实践活动就会出现一个很明显的问题,非常注重岗前、岗中过程,而忽略岗后绩效评估。岗前主要指宣传、培训,而岗中指实践、运作,岗后指项目推广以及分享、激励。因为缺乏有效的绩效考评机制,就不会太注重完成的效果,而更多是关注岗前和岗中,从而导致大学生实践者对岗后满意度不够高。

二、结论与建议

(一)结论

综合以上分析可知当前大学生参与公益创新实践的现状:一是大学生参与公益创新实践的热情度较高,特别热衷于选择人文关怀项目;二是大学生获取公益创新实践活动的信息呈现多元化,并逐步实现线下跟线上同步进行;三是学校成为大学生公益创新实践活动中的主要组织者,教师参与公益创新实践的实施效果非常好,普遍认同这一实践模式对大学生成长有重要的指导作用;四是参与公益创新实践的大学生对精神奖励的重视远远高于物质奖励。

在公益创新实践活动的评价中,实践行动得分率最高,而项目推广得分率最低,甚至项目推广以及分享与激励存在非常不满意的评价。究其原因:一是公益创新实践活动项目推广缺乏创新,二是缺乏分享与激励机制,三是实践活动各个环节衔接性不强,四是公益创新实践活动缺乏绩效考核机制。

(二)促进大学生参与公益创新实践活动的对策建议

当前,大学生公益创新实践活动也在逐步完善,形成岗前、岗中、岗后一体化成熟体系。民政部门与企事业单位、学校及下属部门、专业公益实践机构和个体组织在其中扮演的角色越来越重要,但各方都是围绕各自的职责和目标开展服务工作。因此,必须建立多方联动、优势互补的机制,即:政府部门做好宏观导引、政策扶持;高校落实具体项目展开,做好大学生公益创新实践展开的动员及激励;专业公益实践机构和个体组织提供专业化的指导服务。

1.政府部门做好宏观导引、政策扶持

政府部门作为公益创新实践活动的主要推动力量,是公益创新实践活动的宏观布局者,在大学生公益创新实践活动中起着很重要的作用。因此,政府部门一方面要做好宏观导引,开展公益性、创新性强且符合大学生群体的特定项目,类似每年暑期开展的大学生“展翅计划”活动以及多样的大学生公益创新活动。另一方面是要做好政策扶持,完善绩效考核机制以及监督机制。公益创新实践活动出于公益性与创新性,往往忽视了绩效考核,从而导致缺乏竞争,就不能客观分析各种公益项目的成效。很多大学生公益创新实践活动甚至是由政府直接补贴,这就导致资源的浪费,没有完善的监督机制,容易滋生资金挪用现象。

2.高校落实具体项目展开、做好大学生公益创新实践活动项目推广和激励

高校作为大学生成长的摇篮,直接影响着大学生未来成长的方向。并且大学生获取各种公益信息以及参与各种公益创新活动主要还是以学校组织为主,因此,高校必须落实好具体的项目,研究哪些项目对大学生成长作用显著,进而动员大学生参与。为了提升效果,最好建立大学生公益创新实践活动导师制,以教师带队组团的形式提升效率,并且认真研究项目推广,创新项目推广的方式和内容,与企业结合、与农村结合、与市场结合。应完善大学生公益创新实践活动经验分享和激励机制,通过以老带新的方式,把经验传导给下一届的公益创新实践者;可由高校对参加公益创新实践活动的大学生加综合素质分,或者进行精神嘉奖。

3.专业公益实践机构和个体组织提供专业化的指导服务

专业公益实践机构和个体组织因为其专门组织各种公益创新活动,在大学生公益创新实践活动方面可以提供专业的指导服务,特别是可以完善公益创新实践环节的衔接性,比如提供岗前、岗中、岗后的一体化指导服务。对公益创新实践活动参与次数不是很多的大学生,可以通过专业化的指导服务,有效提高其满意度。

[1] Dees, J. Gregory. Enterprising Non Profits[J].Harvard Business Review,1998,(76):55-67.

[2] 陈媛.创新型公益实践活动对高校公益社团发展的启示[J].南方论刊,2013,(5):58-60.

[3] 钟一彪.大学生社会公益实践探讨[J].当代青年研究,2013,(1):121-124.

[4] 廖忠明,谭贻群.基于校园创业平台的高职学生素质探索与实践——以江西环境工程职业学院为例[J].中国职业技术教育,2012,(5):53-56.

[5] 黄兆信,赵国靖.中美高校创业教育课程体系比较研究[J].中国高教研究,2015,(1):49-53.

[6] 缪子梅.切实加强高校校内创业教育师资队伍建设[J].中国高等教育,2013,(24):32-34.

[7] 刘井建.创业学习、动态能力与新创企业成长支持模式研究[J].科学学与科学技术管理,2011,(2):127-132.

[8] 尹蔚民.努力营造创新创业人才成长的良好环境[J].中国人才,2012,(13):28-29.

[9] 许兴苗.大学生公益素养的现实困境与提升策略[J].现代职业教育,2015,(19):5-7.

Evaluation Analysis of College Students Participated in Public Welfare Innovation Practice

FANG Hui

(School of Management, Guangzhou Panyu Polytechnic, Guangzhou 511483, China)

In order to understand participation and evaluation of college students in social practice, on the basis of previous studies, we designed a questionnaire, and selected 100 colleges in Guangdong province as research object. The result of the survey shows that: At present, college students are enthusiastic about participating in social practice activities. Their project selection is given priority with humanistic care. Schools are organizers of students’ social practice activities. College students get diversified information on social practice activities, and the effect of teachers and students’ participation in social activities is remarkable. College students pay more attention to spirit award. In the evaluation of social practice activities, practical action gets the highest score, while the project promotion gets the lowest. The evaluation result of project promotion, sharing and incentive is very unsatisfied. We analyzed the reasons and proposed optimization suggestions.

college student;public welfare innovation; practice; evaluation

2095-364X(2016)04-0054-06

G641

A

2016-05-07

2015年广东省高等学校思想政治教育研究会“基于因子分析法的大学生公益创业支撑体系构建”(2015SZY098),2016年度大学生科技创新专项资金立项项目“广东大学生公益创业组织运行保障体系研究”(pdjh2016b0676),广州番禺职业技术学院“十二五”第二批社科项目“高职学生志愿服务的人文素质隐性教育功能研究”。

方慧(1987-),女,安徽蚌埠人,硕士,助理研究员,研究方向:企业管理,创业实践。