《湘君》《湘夫人》性别的识别和屈原的行踪

2016-10-13黄震云

黄震云

(中国政法大学 中文系,北京 102249)

《湘君》《湘夫人》性别的识别和屈原的行踪

黄震云

(中国政法大学 中文系,北京102249)

荆是楚人祖先熊鬻子在西周时期的封地,位于京畿,周成王封熊绎为楚子在荆楚,因此楚地成为西周王化之地。洞庭山脉经过楚,因此楚有洞庭和沅湘等水名,秦朝设长沙郡,楚这些地名随之南下使用,因此屈原作品中的湖南地名当初实际上在湖北和河南境内。换言之,屈原可能从没有到过湖南。最早著述接近这个结论的是钱穆,但是钱穆没有见到出土文献,因此论述显得有些单薄。二湘为大禹时代的古乐九歌的一部分,篇名如同后代的乐府题名,不能坐实考察,君更不能看成女性。屈原在改定二湘时表述中结合了自己的身世情怀,因此其中的君指国君或者国君使者,而余、吾皆指自己。二湘记录的是屈原等待出国使者和见到出国使者回朝的情景。

《湘君》《湘夫人》;地名人名;屈原行迹;考证

关于《湘君》《湘夫人》的性别是学界长期纠结、争论不休的问题之一,争论不是没有价值,但是没有结果。二湘的性别问题,直接影响到作品的理解及其内涵的发掘与价值评判,因此有必要继续讨论。二湘性别的争论的困惑主要是对湘水之神的把握问题。这问题似乎简单,但审视一下又似乎很容易混淆,还会引发出一些矛盾。这种情况并不多见,因为文字本身好像并不复杂。

学术史上最早给湘君、湘夫人是谁下定义的是汉代的刘向《列女传》:“舜陟方死于苍梧,二妃死于江湘之间,俗谓之湘君。”*参见黄灵庚:《楚辞章句疏证》,北京:中华书局2007年版,第834,794,836页。认为舜的两个妃子都可以称为湘君。但是大致与刘向同时的王逸不这样认为。他说:“君,湘君也。夷犹,犹豫也。言湘君所在,左沅湘,右大江,在洞庭之波,方数百里,群鸟所集,鱼鳖所聚,土地肥饶,又有险阻,故其神常安,不肯游荡。既设祭祀,使巫请呼之,尚复犹豫也。”*参见黄灵庚:《楚辞章句疏证》,北京:中华书局2007年版,第834,794,836页。“帝子,谓尧女也。降,下也。言尧二女娥皇、女英,随舜不返,没于湘水之诸,因为湘夫人。”*参见黄灵庚:《楚辞章句疏证》,北京:中华书局2007年版,第834,794,836页。上面的这些分析就资料来源来说主要出自《史记·秦始皇本纪》:

(二十八年)始皇还,过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得。乃西南渡淮水,之衡山、南郡。浮江,至湘山祠。逢大风,几不得渡。上问博士曰:“湘君神?”博士对曰:“闻之,尧女,舜之妻,而葬此。”於是始皇大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山。上自南郡由武关归。

这是最早关于湘水之神为尧女舜妻的记载,没有投水一说。但就其表述看,只是传闻性质,也未必真实。

这里需要弄清楚的问题是:一,秦始皇行进的路线,由淮水直接到达衡山、南郡,然后浮江,这段路程中的衡山应该在长江和淮河之间,不能到达现在湖南的衡山。二,《离骚》和《山海经》都说得非常清楚,《九歌》出自夏启时代,时间在大禹之后,不得到大禹之前的尧舜时代。这两个问题如果能清楚落实,那理解二湘也就找到了一个合适的进路了。可是我们看到的论文和著作虽数量很大,但是都没有解释,那么所谓的论述只是选取对文章有利的方面说,怎么可能得到正确的或者说符合学理的答案呢?这是先秦两汉研究的一个常见现象。所以纵使你号称有多少惊人之言,而读者及后人应该不会认为是应然。

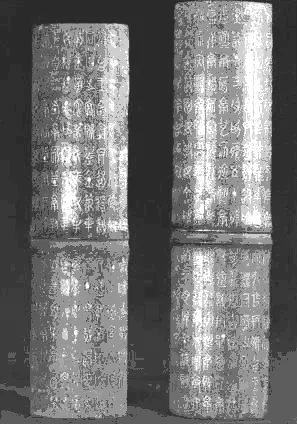

1975年2月出土于陕西省宝鸡市岐山县京当公社董家村1号西周铜器窖藏出土了《五祀卫鼎》,现收藏于陕西历史博物馆,铭文是很有名的西周土地官司案例:

隹(唯)正月初吉庚戌。卫目(以)邦君厉告于井(邢)白(伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、黥白(伯)、白(伯)俗父,曰:“厉曰:‘余执弊(恭)王即(恤)工(功)于邵(昭)大(太)室东逆,焚(营)二川。’曰:‘余舍女(汝)田五田。’”正乃咝(讯)厉曰:“女(汝)寅(赎)田不(否)?”厉乃许曰:“余窖(审)寅(赎)田五田。”井(邢)白(伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、黥白(伯)、白(伯)俗父乃颧(讲)。吏(使)厉誓。乃令参(三)有嗣(司):嗣(司)土邑人越、嗣(司)马婚人邦、嗣(司)工陲(随)矩、内史友寺刍,帅属(履)裘卫厉田三(四)田。乃舍寓(宇)于早(厥)邑:早(厥)逆(朔)强(疆)累厉田、早(厥)东强(疆)累散(散)田,晕(厥)南强(疆)累散(散)田,累政父田,晕(厥)西强(疆)累厉田。邦君厉累付裘卫田。厉吊(叔)子娩(夙)、厉有嗣(司)醒(申)季、庆癸、燹(豳)衷(表)、彻(荆)人烈(敢)、井(邢)人偈犀(辟),卫小子者甘(其)卿(飨)彻。卫用乍(作)觖(朕)文考宝鼎。卫甘(其)万年永宝用。隹(唯)王五祀。*中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成》,北京:中华书局2007年版,第1507页。

西周恭王五年正月,卫向刑伯、伯邑父、定伯等提告邦君厉,在营二川时厉曾经许诺补偿卫五田,但是一直没有做到,形成违约。经过讯问,在邦君厉同意偿付并有誓言的情况下,经三有司(司徒、司马、司空)和内史实地勘察、划定地界,裘卫以“田五田”,交换邦君厉靠近两条河川的田四田,而了结了官司。这场土地补偿纠纷的官司毫无疑问发生在京都,而荆则是京都的地名。这是最早的土地补偿官司,同时表明荆楚的地名最早出现是在周的京都。这在周原甲骨文中也有例证(见图一)*曹玮:《周原甲骨文》,北京:世界图书出版公司北京分公司2002年,第63页。。

图一

周原甲骨中有“楚子来告父后”“周方”“文武”这样的文字,证明楚为诸侯子爵,就来告的语气看,说明距离不是很远。一般认为,楚人的先祖熊鬻子是周文王的老师。《史记·楚世家》说:

季连生附沮,附沮生穴熊。其后中微,或在中国,或在蛮夷,弗能纪其世。 周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王,蚤死。其子曰熊丽,熊丽生熊狂,熊狂生熊绎。 熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹旭。楚子熊绎与鲁公伯禽、卫康叔子牟、晋侯燮、齐太公子吕伋俱事成王。 熊绎生熊艾,熊艾生熊(黑旦),熊(黑旦)生熊胜。熊胜以弟熊场为后。熊杨生熊渠。 熊渠生子三人。当周夷王之时,王室微,诸侯或不朝,相伐。熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。熊渠曰:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时。暴虐,熊渠畏其伐楚,亦去其王。

按照《史记》的记载,季连之后活动地点并不固定,熊鬻子开始事周文王,封地在周应在此时。周成王封熊绎于楚蛮,就是现在的江汉,楚国作为诸侯,不在京畿,已经南迁了。同时,将地名荆,改为楚,或又称荆楚。传言黄帝曾经在荆山炼过铜,如此荆山得名十分古老。显然楚是楚国正名,荆楚一词因楚居荆山有关。这种地名封号随人迁移的现象类似后代称的侨置。而湘山、洞庭无疑也在楚国境内,所以秦始皇由淮水南下到大江的时候才能见到洞庭和湘山。舜之儿女是否因为南巡死在洞庭,也只是传说,毕竟其兄弟丹朱的封地丹江口也毗邻着洞庭,所以不会是空穴来风。出土于楚地的《鄂君启节》(现藏安徽省博物馆)舟节比较清晰地记载了这一事实(见图二)。

图二

鄂君启节中的舟节文字,经过几代人的考释,大致作出如下释读:

大司马昭阳败晋师于襄陵之岁,夏□之月,乙亥之日,王居于茂郢之游宫。大工尹□□铸金节。屯三舟为舿,五十舿,舿岁能返。自鄂往,逾湖,徒(涉)汉,庚邔,庚芑昜,逾汉,庚郢,逾夏,内□,逾江,庚□(彭)□,庚松昜,内浍江,庚爰陵,徒(涉)江,内湘,庚□,庚□昜,内□,庚鄙,内□,沅、澧、□、徒(涉)江,庚木关,庚郢。见其金节毋征,毋舍桴饲;不见其金节则征。如载马、牛、差以出内关,则征于大府,毋征于关。

其中,江夏、沅澧、湖湘为楚辞中常见的地名。但是,地名、水名、人名之类由于种种原因会变化和迁徙,所以按照舟节对应楚辞中的地名应该没有疑问,彼此同时,应该不会有误。但是,这样一来,问题就出现了,屈原与湖南也就不存在什么关联,而相关屈原与湖南的记载自然具有传说性质或者是失误了。

2013年,由十堰市凌志明先生推动在武汉召开了一次关于屈原和郧阳的学术会议。2014年,在北京西郊宾馆召开了由中国屈原学会主持的凌志明《屈原投江地考(一)》的著作发布研讨会,大家就本书的一些观点和凌志明直接交换了意见。整体上,大家对凌志明的研究方法、成果持肯定态度,也提出一些不同的看法和建议,认为还需要完善和进一步论证。凌志明的研究主要以田野调查为主,他的调查考察仔细认真,历时多年。这项工作非常重要,也有实际意义。凌志明主要提出了以下几个观点:

一、古代的湘水、沅水、澧水在十堰和南阳;

二、濮地就是十堰的汉江以北地区;

三、洞庭五注三澨在十堰和南阳;

四、娥皇女英在十堰;

五、屈原投江地点在十堰;

对于以上的观点和研究方式实际上是将20世纪50年代末期开始的鄂君启节的相关讨论再次通过屈原研究提了出来。这是具有重大学术价值的一个问题,也确实值得我们讨论。

由出土文献引发的地理人文之争,不仅仅从鄂君启节开始。钱穆《先秦诸子系年》就有文章专门讨论:《屈原居汉北为三闾大夫考》《战国时洞庭在江北不在江南考》《屈原沉湘在江北不在江南辩》*钱穆:《先秦诸子系年》,北京:商务印书馆2002年版,根据1935年初版增定,第443-456页。几篇进行了集中讨论。钱穆没有看到出土文献,他依据的资料主要是根据屈原作品《抽思》《思美人》《湘君》等确定屈原曾经在汉北写作作品。《河伯》《渔父》提到黄河,和《水经注》相关资料一起续证屈原曾经到达汉北生活,认为地名皆合。根据《史记·苏秦传》记录的时间,如夏水下江四天到达五渚,五日至郢,集解引《战国策》《韩非子》,取洞庭五渚江南,得出洞庭在江北的结论。而《水经注》记载资沅澧湘四水皆注洞庭,郢指的是宜城,又据《史记·楚世家》进一步证实。认为后期出现的一些混乱是因为《汉书·地理志》误记的原因。钱穆还根据《山海经》记载的方位确定洞庭湖确实在江北。

这样的论证无疑是有说服力的,但是钱穆认为湖南地界的很多地名如湘水、洞庭,今不见于江北,原因是楚人南迁,把地名也带走了。这只是一个推测,他并没有论证。他还认为,沅水也就是现在的郧水,读音的原因出现误解的结果。那沅湘对应什么?我们不能肯定他的对,但也不必说他不对,毕竟无法证明。

对于楚辞中的地名和鄂君启节中的同一地名,我个人认为指的是同一个地方。按照郢都在宜城,鄂渚在鄂州或者南阳这样一条线路分析,钱穆以及相关鄂君启节的研究者的结论无疑是正确的,凌志明的调查和研究也成立,并具有现实实践价值。但是,他们对于澧湘这些水的名称是怎么跑到湖南去,而本身又换成了别的名字没有说清楚,还需要进一步考证。按《山海经·中山经》说:

洞庭山之首,曰篇遇之山,无草木,多黄金……又东南五十里,曰云山,无草木。有桂竹,甚毒,伤人必死。其上多黄金,其下多□琈之玉。又东南一百三十里,曰龟山,其木多楮柞椆椐,其上多黄金,其下多青雄黄,多扶竹……又东南一百二十里,曰洞庭之山,其上多黄金,其下多银铁,其木多柤梨橘櫾,其草多葌蘪芜芍药芎藭。帝之二女居之,是常游于江渊。澧沅之风,交潇湘之渊,是在九江之间,出入必以飘风暴雨。是多怪神,状如人而载蛇左右手操蛇,多怪鸟。

又《山海经·海外东经》说:

庐江出三天子都,入江,彭泽西。一曰天子鄣。淮水出余山,余山在朝阳东,义乡西,入海,淮浦北。湘水出舜葬东南陬,西环之。入洞庭下。一曰东南西泽。*黄震云:《名家讲解〈山海经〉》,长春:长春出版社2011年版,第151-152,208页。

根据上面引用的《山海经》资料已经给出了一个答案,洞庭湖因为洞庭山得名,而洞庭山不是一座山,而是一个山脉,因此有洞庭山之首一说。也就是说,沿着淮水向南一个山脉叫洞庭山,所以这些山脉所在之处的湖泊都可以叫洞庭湖。因此河南有可以,湖北有也可以,湖南当然也可以有。那么帝之儿女,所在的地方的洞庭山还连着澧水、沅水、潇湘,靠近长江和黄河,这一个地方在淮水流域。当然不可能指的是现在湖南的洞庭湖了,只能是在安徽河南到湖北一线。这一点,凌志明《屈原投江地考》21页也提到,指出洞庭是山系的总称。山脉或比山系更合适些。那么,秦始皇当年到达洞庭湖是走淮水浮江到达的。根据上面的资料我们还看出,不仅帝之儿女,还有登比氏,也就是舜的另一个老婆也是住在离洞庭不是很远的地方,所以二妃投水应该只是传说,实实在在的他们应该在这一带生活过。关于舜的两个女人的名字,古籍中不固定,直到东汉《列女传》才固定为现在的称呼。至于楚辞的湘君、湘夫人是大禹时代之前创立的音乐作品的名称,我国有四条妫水,娥皇、女英皆妫姓,但如北京延庆的妫河、阿姆河、河南古陈国地以及山西永济等就有四条妫水。一条见《尚书》,即原来的妫水,另外一个见《左传》庄公十四年,这些都是周代陆续封的地名。这样,我们就可以得出另外一个结论,就是古人称地名,并不在乎重复。那么,湖南有洞庭山洞庭湖,湖北河南当然也可以叫。至于叫与不叫,传与不传,并没有一个定说。

这里我们不妨举澧水、辰阳为例,现在湖南有澧水,河南也有,就是这种情况。可是这两个澧水应该都不是楚辞和《山海经》里说的澧水,那个澧水应该在丹淅地区。我们看《史记》《汉书》,这个澧水都在,但是到了《水经注》里就没有了。可见在汉代到六朝这段时间,澧水的名称消失了,换成了别的名字,说明改名了。今之辰阳自西汉高祖二年(公元前205年)始置辰陵县,五年易名为辰阳县。王莽建国元年(公元9年)改名会真县,东汉复名为辰阳县。战国属楚黔中地辖,乃云贵门户;虽然置县与县名关系不大,但后来易名为辰阳,恰印证钱穆观点。不管怎么说,不能用后代的地名去印证古代元典的地名。人名也是如此。湘君、湘夫人出自楚辞,而楚辞九歌是大禹之前就存在的礼乐作品。那个时代完全没有荆楚这个概念,楚人亦与史书典乘无缘,如何就将屈原的作品和荆楚的洞庭山水连在一起呢?

再就行政区划看,长沙史称为刀耕火种的蛮夷之地,所以也就难说有什么文化了,自然也不会有什么河流山川的名称。秦朝建立了长沙郡,但是归荆楚领,就是说长沙只是荆楚的一部分,那么按照山川的流向走势给湖南命名如沅、湘、澧水之类也就正常了。所以,历史上存在着侨名现象,不一定完全根据人物迁移确定,但应该在同一行政区划;或者由君王下令。到三国时期,设立交广,那么我们看到区域行政名称制度南下速度是非常缓慢的。另一方面,鄂君启节中说的地名和楚辞的地名对应的应该是一个地方,而湖南和楚辞对应法的地名则明显不是一回事。由此也可以认为,楚辞作品中描述的地理应该在湖北、河南境内。至于屈原是否到过湖南,还需要进一步研究。

《湘君》《湘夫人》中提到的西澨地名,已经见于《尚书》禹贡,地点在现在湖北的丹江口、郧县附近。这也进一步说明,作者描述的地点在河南的南部和湖北的西北这一带。至于夫君,就是指的是君,即君主,屈原时代还没有夫君这个词。我曾经在《南开学报》上发表屈原三次放逐的文章论证过“捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦”中的玦即为鸿门宴上范增提示项羽的那个玦是一个东西,表示任臣被疏的礼器,说明屈原写作二湘时被召回任用,所以其中的君指的是楚国国君或者国君的使者,而余、吾指的是自己。这样,作品中的性别就没有什么不好解释的了。

论述到这里,我们可以得出以下的结论。一是屈原的行迹没有涉足过湖南,限于湖北、河南、安徽与山东(出使齐国)。《史记》根据贾谊《吊屈原赋》临水祭屈,说明屈原死在汨罗也不可靠。按照西周以来祭祀规范,吊唁、祭祀皆可以临水,因为水可以感应承载灵魂,《山海经》《礼记》《白虎通》中皆有记录。二,二湘是古乐,也就是古韶乐,不能将屈原作品的这些地名说成是后代的地名。就像拿苏小小、哥哥妹妹之类的乐府作品和概括的意象去确证是谁一样,很不合适。三,二湘是屈原修订的九歌的主要内容之一,将自己的身世写入其中,所以作品中的余、吾皆指屈原,而君指君王或者君王使者。至于君在战国以前没有作妻之正室或者夫人来使用的例子。过去因为误解二湘指二女妃,强行解释,所以留下矛盾问题,投水之说也是后人附会,《史记》只是说葬于此而已,还是传闻,未必可靠。《论语》季氏篇说:

邦君之妻,君称之曰“夫人”,夫人自称曰“小童”,邦人称之曰“君夫人”,称诸异邦曰“寡小君”,异邦人称之亦曰“君夫人”。

春秋战国之前君指男性不容怀疑,而《九歌》十一篇不合惯例,像宋玉的《九辩》就是九章,也就是九篇,过去学者怀疑《礼魂》的九歌的尾曲,不是单独一篇,学界普遍比较认同。我们怀疑二湘作为古乐很可能就是一篇,即《君夫人》,由于错简等原因,分为《湘君》和《湘夫人》。

(责任编辑蒋成德)

The Gender Identity inXiangJunandXiangFuRenand the Track of Qu Yuan

HUANG Zhen-yun

(Department of Chinese, China University of Political Science and Law, Beijing 102249, beijing, China)

Jing, a fief of Chu's ancestor Xiong Bizi of the Western Zhou Dynasty, located in Jing Ji. Dongting Mountain passed through Chu,so that Chu has the waters of Dongting and Yuan Xiang. Changsha County was set up in the Qin Dynasty, Chu was continued to use.Therefore, the place of Hunan in the works of Qu Yuan was actually in Hubei and Henan Province.In other words, he might never have arrived at Hunan. This fact was firstly discovered by Qian Mu, but his conclusion was inconvincible because of lacking of the unearthed documents.As part of the Jiu Ge, the titles of Xiang Jun and Xiang Fu Ren were under the same titles of those in Yue fu,and cannot be investigated.Thus Jun cannot be regarded as a woman.According to Qu Yuan's own presentation,Jun referred to King or King's Messenger while Yu or Wu referred to himself.Therefore, the two books recorded the scenes of Qu Yuan's waiting for the ambassador to and from abroad.

XiangJunandXiangFuRen; names of place and people; track of Qu Yuan; textual research

2016-07-20

中国政法大学2014年校级社科规划项目“先秦两汉法制文学史”(14zfg75001)

黄震云(1957- ),男,江苏灌南人,中国政法大学中文系教授,博士,博士生导师,中国屈原学会副会长、中国辽金元文学学会副会长,主要从事中国古代文学研究。

I206.2

A

1674-3571(2016)05-0077-05