“游戏”中的认同困境

——王朔《千万别把我当人》中的现代性寓言

2016-10-12贾海涛华东师范大学上海200061

⊙贾海涛[华东师范大学, 上海 200061]

小说纵横

“游戏”中的认同困境

——王朔《千万别把我当人》中的现代性寓言

⊙贾海涛[华东师范大学, 上海200061]

王朔的小说作品常被评论者描述为“具有游戏特征”,无论是在语言形式上的玩味,还是在小说情节的建构上,其小说都体现了十足的游戏性。本文将以《千万别把我当人》为例,结合荷兰学者约翰·赫伊津哈《游戏的人》中的“游戏”理论,以小说的情节建构为基础,对其中饱含的现代民族认同与现代性冲突中包含的游戏性加以详尽的分析与挖掘。

王朔游戏自我认同现代性寓言

《千万别把我当人》首版于《钟山》1989年4、5、6期,是王朔为数不多的长篇小说之一。小说讲述了由赵航宇、刘顺明、孙国仁打着在中外自由搏击赛上为国争光的名义成立了“全国人民总动员委员会”,他们无意之中发现了正在苦苦寻找的义和团大梦拳的传人唐元豹,然后对其进行了一系列的培训与改造。从此开始一直到最后的变性,唐元豹都逆来顺受地接受了,最后他终于在世界忍术大赛中获得了冠军。

相比于王朔作品中更为经典的《橡皮人》《顽主》等中篇作品,《千万别把我当人》这部作品显然承载了作者更大的野心,一方面它仍然融合了王朔经典的“橡皮人”和“顽主”人物形象的同一性特征,另一方面作品蕴含了更为宏大的叙事框架,使得呈现效果更加丰富与饱满。正如葛红兵对于王朔作品评价中对于“笑”的解读:“王朔是充分掌握了‘笑’的语言技巧,理解了‘笑’的解构、抵抗功能的作家,他发现了‘笑’这个游戏诸神的秘密武器。”①关注这部作品的原因同样源于阅读体验中的“笑”,在诸多严肃谨慎的传统文学作品中这样的阅读体验显得难能可贵。然而,这样的“笑”并非是能够带来内心愉悦的情感体验,而是类似于当今网络话语中“呵呵”“嘿嘿”等作为一种“表情符码”的空洞而无奈的“笑”。

亚里士多德派的学者认为较之于“理性的人”来说,“会笑的动物”乃是人区别于动物的重要特征,而“笑”的实质是与本文欲想强调的非理性之“游戏”这个概念密切相关的。“空洞的笑”、“无奈的笑”的引发缘起于这部小说中被建构起来的“游戏世界”,这里所言的“游戏”概念源自于荷兰学者约翰·赫伊津哈,他曾在《游戏的人》中给“游戏”作如下描述:

游戏是一种自愿的活动或消遣,在特定的时空里进行,遵循自愿接受但绝对具有约束力的规则,游戏自有其目的,伴有紧张、欢乐的情感,游戏的人具有明确“不同于”“平常生活”的自我意识。如果用这样一个定义,游戏这个概念似乎能够包容动物、儿童和成人中的一切所谓的“游戏”:力量与技能的较量、创新性游戏、猜谜游戏、舞蹈游戏、各种展览和表演都可以囊括进去。②

然而,《千万别把我当人》中体现的“游戏”已然不是词源的本义,而是赫伊津哈在书中所悲叹的在现代文明下游戏成分愈发衰退、异化了人性、内在严肃性、功利性不断增加的“虚假游戏”。这样的“游戏”仍然保留着其“能指”与其原初特征的外壳,而内在却掺杂着充满严肃的权威的法度、秩序和价值判断。而王朔的语言风格恰恰又常被认为是突破了常规文学书面语言的界限,显示出截然不同的游戏性,在这部小说中脱离了历史背景、大杂烩式的“政治话语”体现得尤为明显。可以说,游戏性从小说的语言形式渗透到对于现代性的反叛与焦虑中。

一、作为游戏的情节建构

游戏是在特定的时空里进行的。在这部小说封闭的“游戏世界”里,似乎可以找到一个与叙事时间明确对应的现实时间,比如从文本中偶尔闪烁的“文化大革命以来”或是通过义和团运动这一历史事件和主人公唐元豹的父亲唐国涛的年龄进行演算来知晓,或者依据“股东”“个体户”“中国特色”等具有改革时代特征的语词来判断。但是王朔似乎有意塑造一个不建立在现实上的“游戏时间”。这里并非是说小说排斥了历史语境,而是搭建了像《星际穿越》中虫洞式的经过了重组与扭曲的时间,从120岁的唐老头和充斥着成人话语的5岁小绅士的年龄设置中,还有将中国各时期的政治话语“游戏化”地杂糅在一起,使得历史的时间感错乱而又得到了某种延展性,小说的形式感也随之得到凸显。这里或许不仅仅是叙事学中叙述时间在底本与述本间转换时正常的处理,更像是作者有意而为设计的,向读者“嬉皮笑脸”地传达着“他们根本都不是人”的游戏效果。

其次,和王朔的其他作品一样,小说定格在了“北京”这座城市,但除去文本中“胡同”等北京的专有名词与语言中透露出的方言特点,读者看到的却是一个像海市蜃楼般、每个群众都极容易被煽动、蛊惑和狂欢的“游戏空间”。第八章中“推土机开足马力向前冲去,‘轰隆’一声,唐家小院的院墙坍塌了一段,碎砖堆成了个斜坡,灰尘弥漫”③预示着实在的、冷静的、理性的空间就在这种现代中国特有的“拆迁暴力”中进入到小说狂躁、快节奏的“游戏空间”中,王朔颇具前瞻性地演绎了中国现今社会中这个难以调和的火药桶。这种独特的时空构建使得小说具有了“游戏性”,区别于日常生活的逻辑,有着自身明确的封闭时空界限。

与此同时,赫伊津哈也强调“游戏同样推动社会团体的形成,这些团体倾向以秘密色彩笼罩自身,并通过化装或其他手段与普通世界相区别”④。小说中“全国人民总动员委员会”(全总)这冠冕堂皇的“国字头”团体就是游戏的主宰者——那个推动游戏发生的神秘组织,实际上是改革初期众多民间社会团体的一支,却给自己“黄袍加身”起了一个含混不清、充满了政治煽动的名称:“含糊就含糊点,含糊有含糊的好处,一是别人不好判断你的好歹,二是含义丰富外延无限你说什么都能归进来有利于团结各阶层人士。”⑤“全总”在小说中游戏般地化作了一个“临时政府”不断地进行着自我权力颠覆与重构,对官方话语体系的戏仿反复地欺瞒民众,使他们陷入了“权威消解”的混乱中,也是对在新社会中依然存在的“青天大老爷”“父母官”等封建官本位思想的反讽。在这样一个政治氛围浓厚、每个人吐着政治话语的空间中,“全总”昭然若揭的暴力强拆、游行集会等行为没有受到法律太多的约束,只是被选择性地进行了轻度惩罚,法律尺度的扭曲混乱使小说显得更加游戏化。因此,“全总”在小说情节中既是“游戏秩序”的制定者又是“游戏世界”的参与者,他们精心地规划着游戏的目标、行动、人事,颇有架势地开着各种会议,维护着这个游戏组织者的权威性。

二、作为游戏秩序的民族认同

游戏总是按照固定的、具有约束力的规则和秩序来运作,“全总”在寻找大梦拳传人和培训主人公唐元豹制定了所谓的“游戏秩序”:在这个游戏世界的人应对于他们所树立的民族英雄形象表达认同,以及对这个经历了列强入侵多灾多难的民族表示认同,并积极地投入到“复兴运动”中去,这个复兴运动就是指在世界各种竞技场上展现民族的“肌肉”。

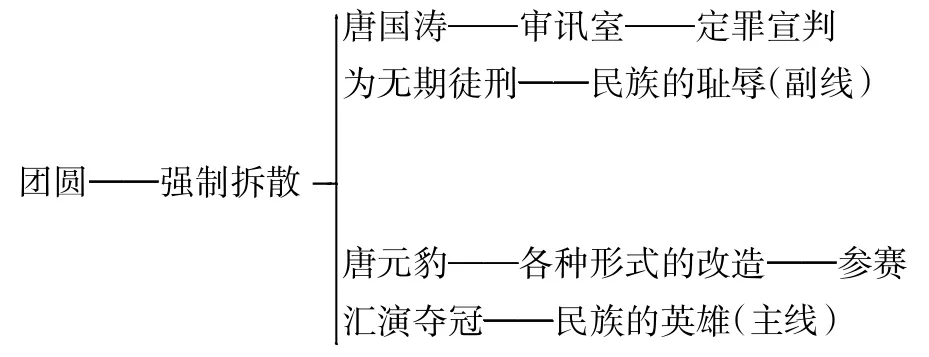

“全总”的设计方案中贯穿始终的是作为游戏秩序的民族认同,这种民族认同既是作为游戏的终极目的,又是游戏潜在的价值判断标准,而且是作为一种伴随着现代意识觉醒的“民族认同”,如小说中“全总”负责人赵航宇劝说“股东”的投资都是举着民族主义的大旗相要挟的:“这种事关民族感情的事谁要舍不得出钱还不得叫人指着脊梁骨骂成汉奸?”⑥民族的反动者就是游戏的背叛者。然而有一个人自始至终被踢出游戏之外,主人公唐元豹的父亲唐国涛,在对这位百年前义和团成员的审讯中,是以他在这场民族、反帝运动的失败中负有不可推卸的责任来定夺最后的审判的。整部小说中对于唐老头的处理耐人寻味,以蒙太奇式的手法将其故事脉络隐藏在唐元豹的主线之下。

在父子俩截然不同的命运走向中,民族主义作为游戏规则挥舞着它可随意延展的价值尺度之鞭,波及到了每个个体的日常生活中,“奴役”他们对于自我身份的认同。唐元豹选择了自我麻醉的改造,这其中不只是表面上对于身体的改造,同时潜移默化地抹去了他的民族属性,而唐老头则选择了与审讯人员进行辩驳。与阅读主线像一壶沸水般喷薄欲出的饱满热情与狂欢体验相比,副线就黯淡消沉得多,对于狂热民族主义者所树立起的高大丰碑和阴暗地狱的讽刺就在这一明一暗、一冷一暖的张力中呈现。

文中两处有关唐元豹和唐国涛父子身份的对话引人注意:

1.“你什么民族?”老太太点起一支烟,斜着眼问元豹。“我?”元豹想了想,“满族。”“这不结了,岳大帅当年就是跟你们结的仇。”“可早五族共和了,我们不也被你们亡了一回国。”“可岳大帅不知道。”“或许知道了,感情也一时半会儿扭不过来。”⑦

2.“你这些话都是要记录在案的。中国人民宁折不弯,宁肯站着死,决不跪着生!”“得啦,就跟你们没留过辫子似的,当时哭着喊着不干,后来怎么着了?剪辫子的时候还难了。你们汉人那点德性我不知道?假装特有骨气,假装是死要面子活受罪的倔脾气,其实呢?罪是想不受也不成,脸是压根没几个要的。”

……

“我们满族也是不幸的,怎么不挨着美国偏挨着你们?倒是把你们灭了没费什么劲,便宜没好货,真让天下所有帝国主义寒心!”⑧

由此而来,作为游戏秩序的民族认同的“大厦”出现了非常危险的动摇,所谓的“民族认同”中民族的界定是不明确的,显然父子俩同属于满族,对于唐元豹来说这样的民族认同是不“自觉”的,而对于唐老头来说却相反。唐老头自然而然地将审讯员称为是“你们”,突然毫无预兆地以一种满清统治者的陈旧历史姿态形成一种对立倾向。民族认同在此就牵涉到的是一个含糊的问题,即对于中华民族与汉族的界定关系,该问题的错综与含混可见于对“岳飞”“文天祥”等“人民族英雄”的定位中。在游戏秩序中,无法找到足够多的说辞来界定对于这个民族认同的指向,而之前引述赵航宇的话中“汉奸”一词是有所暗示的。唐老头的宣判可以说是一种比照,亦可说是民族认同含混性困境的反映。对于小说的“游戏世界”来说,唐老头就是规则秩序的破坏者和逾越者。实际上,一旦规则被逾越,整个游戏世界便崩塌了,因而唐老头必须被一直关在像铁屋子一般的“审讯室”里,被排斥于游戏之外,也因破坏了游戏共同体的存在必须被惩罚出场,游戏背叛之罪与民族国家背叛之罪形成了内在的和谐统一。

费孝通先生曾指出,古代中华民族是一个“自在”的民族实体,而不是一个“自觉”的民族实体。这也是一些人认为中国古代没有形成民族和民族主义的重要原因。同时,这个“自在”的民族实体向来也是以儒释道三家思想或主或次的融合形成的“文化中国”,而认可与接受这个“文化中国”想象的个体或社团皆可成为实体中的成员。真正现代意义上的中华民族觉醒乃是同1840年后西方入侵一同进行的,义和团是其中少有的支持满清封建统治与反帝的团体。也就是说,到了1840年后的这个时间节点,中华民族的意识觉醒和西方各民族有着相类似的进程,现代的民族觉醒也完全不同于古代中国自在却不自觉的民族实体,小说中的“民族认同”矛盾乃是来自于现代民族概念与传统自在的民族观的混同。这也解释了杜赞奇对于本尼迪克特·安德森《想象的共同体》理论体系中对于“中华民族形成”并不适用的批判,他认为“中国的民族形成早在西方现代文明和民族觉醒到来之前就已经开始了”⑨。

在某种意义上说,安德森笔下的“想象的共同体”与小说中的“游戏共同体”有着不谋而合之处,游戏中的人是通过种种具有现代性的认同观念而聚集在一起的,民族认同乃是其中最强劲的激流:小说中大量篇幅用于叙说“全总”唐元豹职业化改造的过程并冠以“中国头号男子汉”来宣传以维持其“合法性”,其中使用了报刊、海报等印刷品,电视广告节目为代表的新媒体、图书馆、博物馆等现代宣传媒介,它们无不充满着安德森的“现代民族意象”。主人公唐元豹在这种现代民族认同中,不得不完全磨去原来的个体属性。同时,对主人公急功近利的“培养方式”⑩无不影射了“宁肯玉碎,勿为瓦全”“超英赶美”等集体意识占据统治地位的时代。

通过构建这样的大众空间与大众媒体,包括安德森所说的印刷物、传媒语言等,一个作为游戏秩序的现代民族认同被“想象”出来了:小说中群众忘我地进行着“妇女大会”、“广场欢呼唐元豹成功的汇演”无疑都是具有宗教仪式性的游戏。就是因为参与游戏的群众找到了他们和这个所谓“新民族英雄人物”的种种联系,使得集体无意识中荣耀感爆发,让游戏秩序得到了巩固,从而具有了神圣性的确指,参与游戏群体也在其中获得了“虚假游戏”的愉悦。

在此,原初的、普遍理解的、具有孩童和动物般原始冲动的非理性游戏逐渐被解构重组,与规则秩序构成的目的性、神圣性形成统一,现代文明框架下的游戏也从儿童非功利的游戏退化到令人悲叹的“虚假游戏”。正如尼采在《悲剧的起源》中描述的那样:“个人虽有许多限制和节制,但在狄奥尼索斯旋风中,忘却了自身,也忘却了阿波罗的法则。于是‘过度’乃显示为真理,而矛盾以及从痛苦中产生的快乐,便从人性的深处表达出来了。”⑪

三、作为游戏形式的现代性冲突

化用尼采在《悲剧的起源》中对现代文明预言性的描述:“没有一个时代,人们对游戏谈论得如此之多,而尊重得如此之少。”⑫而艺术和游戏在赫伊津哈看来又是如此的相似相合。前文中所论述的游戏是建立在一种现代文明下排斥“原初的、普遍理解的、具有孩童和动物般原始冲动”的游戏,即前文中所说的“虚假游戏”、包含严肃内在的游戏。主人公唐元豹“非人化”的过程中把“没脸的人”指向了“只有面部的人”,这并非仅仅强调了人的动物性特征,而是走向了西美尔所说的“个体齿轮化”的人,个体在其中经过了去人性、符号化的过程。

唐元豹从一个默默拉三轮车的与世无争的人经过各种现代职业化的改造摇身一变为“作为个体存在的民族主义英雄”,这个过程中他被动地发现了“自我价值”,却被迫卷入了“现代齿轮”中,贯穿整部小说的快节奏对话形式也屏蔽了主人公内心世界的出现,更加凸显了人物在这无穷无尽的“语言和对话的游戏”中的消极存在。唐元豹的个体价值又很快被“全总”的职业化训练变成了工具性的“橡皮人”。

职业化的精神再也不是真正的游戏精神,它丧失了自发性,荒谬混搭的现代职业化培训作为游戏形式一直是小说“游戏世界”推进的驱动力。大梦拳法虽然是王朔笔下的戏谑捏造,但也引发了类似于老舍笔下《断魂枪》的传统失落,中华传统武术在现代社会中被迫与西方的拳击等搏击类竞技体育项目作为比较,小说中弥漫着对于这种比较的自卑感和焦虑感。职业化竞技体育,以及其背后一整套现代体育运动体制,使得最初源于身体各部分协调、反复、韵律、变化让人身心愉悦的运动失去其原初的游戏性,职业化体育竞技逐渐失去了它的纯粹性,它正像小说中那样具备了引人遐想的政治、民族、文化等严肃主题的功能,成为它们的依附品。小说中荒诞的“世界忍术大赛”成为各国政治博弈的秀场,这与某几届奥运会被抵制的遭遇很是类似。

于是一个尖锐的问题油然而生,小说中这种被职业化精神渗透的、被严肃性“污染”的、不具备了游戏原初精神的游戏还是不是游戏?这是一种变异倒退的游戏,可以被尼采酒神精神所譬喻的宗教性仪式般的游戏,是被政治、民族、文化等严肃性渗透着的游戏。这不禁让人想到了柄谷行人《日本现代文学的起源》中那个现代性认识“颠倒”的装置:即在《千万别把我当人》里构建的是一个由严肃事务和被现代文明所钳制的游戏,尽管它是个“严肃/游戏”的矛盾集合体,但是这种集合体已经被具有现代认同的人先见地认为是“游戏”,一旦这种游戏被认同,那么一种追根溯源的探索将变得难上加难,因而这种游戏已经被“颠倒”了。纵使历史的车轮已经进入了改革时期,小说中展现的政治/生活、阶级/角色等关系仍紧密地纠缠在一起,以至于每一项事务都被扣上了民族、国家等严肃的帽子。这种“颠倒”使人忘却了没有“举国体制”下的体育竞技是什么样子的、忘却了生活剥离了政治、人剥离了阶级与背景的标签将如何过着被认为是“荒蛮的”生活、忘却了现代文明对于人的影响,或者更残忍地说是绑架。而意识到“颠倒”的存在是相当晚的事情,大部分时候我们还沉湎于这些“颠倒”的理所当然之中。以至于看到小说中数不胜数的隐喻、暗示、调侃、消解能感到一种似曾相识的亲切感,也就是说,总能在这个“游戏世界”的“语码”中找到对于如今日常生活的联系与关照,尽管这个时代政治话语的浪潮已经逐渐退去。正如王朔自己对这部小说的评价:“现在看,失去节奏感了,密度太大。开始还能笑,最后笑不动了。每句都是彩儿,就全不是彩儿了。”⑬

小说末章显示出非常高明的设计,所有的游戏内部的矛盾冲突在此似乎得到了消解与统一。末章前半段的出现将“作为游戏秩序的现代民族认同”视为一种至高无上的共同体、达到一种粗暴、浮夸的节日狂欢的和谐效果。于此,小说中所有角色再次被荒诞的民族狂热和竞技激情自然地维系着,民族主义如终极信仰一般无形地存在于每个角色的内心中,那种令人醉生梦死的现代“想象的共同体”在这一章中达到了制高点,并营造出了任何关于游戏严肃性的矛盾都已经被民族竞技的胜利所“踩扁”的大同幻觉。

于是,游戏的狂欢到此为止,文本中横行霸道地出现了一条令人窒息的空行,将小说现引向了绝对沉寂的末章后半段。

炎热、干燥的城市中,看不到一辆汽车行驶,看不到一个生命活动。商店、办公楼都关着门,上着白色铝合金的栅栏门。太阳在明晃晃地烤着,大街小巷空空荡荡,远处,那无垠刺眼的白灼量空中升腾起一股细长飘荡的尘柱。这尘柱翻着、旋转着迅速往天空生长着。尘柱上端愈来愈粗,愈来愈大,舒卷蔓延开来,形成一个巨大的蘑菇顶,遮天蔽日,浓重浑浊,无情地增生着、分袭着、席卷着一层层堆积着,像滚开的钢水,像泄漏的泡沫。

城市阴了下来,蘑菇云巨大的阴影在楼厦、街道、住宅区、公园绿地、湖泊水面上掠过。⑭

这耐人寻味的空行无情地打破了一切的虚幻的“圆满”。作者突然将视野放在了这个没有任何生命体、没有任何社会活动、只有现代都市躯壳残存的世界中。海市蜃楼般的“游戏世界”消失了,游戏也完结了,在这热闹的游戏中唯有游戏本身是真实存在过的,而人这种生命体在哪里呢?根本没有人,也“千万别把我当人”,有的只是现代民族认同的虚无附庸、现代性下的种种零件的产生和严肃游戏中自以为高明的傀儡。

至此,小说在演绎一场游戏的完结后回归了现实的平静。可是,现实果然是那么平静吗?历史的游戏向来是反反复复、重蹈覆辙的,小说中建构了一个高密度快节奏的虚拟世界,在发表二十五年后的今天也正在被“复制”。承载着唐元豹式的宏大民族使命的人少了,政治/生活的矛盾体开始让人欣慰地缓慢化解。只是人对于种种认同感的需求却是野蛮地滋生着,粗暴的民族主义仍然是网络暴民的“尚方宝剑”,对科学主义和发展主义的狂热崇拜引发的现代性认同危机更存在于广泛而“正常”的人群中,它们变着法子以各种高尚的理由寻找这种补偿机制。如小说中的“英雄认同”摇身一变为名目多样的“偶像认同”,被现代文明机制制造出来的“偶像和英雄“就像这现代齿轮中的一环。在偶像制造的文化产业链中,偶像就像唐元豹那样经历现代职业化精神的训练和熏陶,他们经过流水线的生产过程改变自己的“修养”“性格”、甚至是“容貌”和“性别”。当然这一切都会被冠以一个类似于“民族认同”之类的光鲜帽子。不错,梦想是非常“高尚的”信仰,但无非是置换了一种话语体系,这种梦想话语的表皮下充斥着对于名利欲望最直接裸露的追逐。同样是一种现代性的“颠倒游戏”,梦想只不过是欺骗那些相信“游戏共同体”的人群,这类人群幼稚地认为自己在追求与这些“偶像”共同的梦想,通过他们来承载自身的个性与追求,使得自己收到了明确的“认同”。并且这个社群也直接达成了某种不必言说的一致与归属,他们成为了一种新的、时常爆发出可怕能动性的“共同体”散落在社会中,排斥着任何对于“共同梦想”的怀疑与亵渎。

游戏不断地上演与落幕,它总是塑造得那么“真实”,引发人自以为是的、最自然的愉悦。我们曾经所坚定不移地认同的“绝对”正因现代文明对一切权威的颠覆不可阻挠地崩塌,而新的认同体系自在于现代文明中又不可避免地“碎片化”。现代文明的各种制度将我们从集体意志中解救出来,让我们发现了个体、发现了自我,却还来不及陶醉又被它抛向了专业化、工具化的“归类”当中。当初那群沉浸在民族狂欢的人变成了享受着现代文明愉悦的人,而终究还是“游戏的人”,更确切的说是“被游戏的人”,这种“游戏”总是让我们自以为站在了从未有过的历史高度而实际上处在“千万别把我当人”的异化中。游戏纯粹性的回归早在两百多年前的古典美学家席勒就已经呼吁过,他坚信,唯有通过游戏性审美,才能改变人在现代化进程中的异化状态。席勒在《审美教育书简》隽永典雅的文字当中迸发出这样令人震撼的话:

只有当人是完整意义上的人时,他才游戏;而只有当人在游戏时,他才是完整的人。⑮

席勒坚信游戏性审美可以化解现代性的困境,而百年后的赫伊津哈却仍在悲叹游戏的倒退。历史的车轮依旧滚滚地碾过,我们无法阻止现代性对于一切曾经“执拗的”消解,或许,可以被坚信的只有“游戏”本身了。

①⑬葛红兵、朱立冬编:《王朔研究资料》,天津人民出版社2005年版,第2页,第22页。

②[荷兰]约翰·赫伊津哈:《游戏的人》,何道宽译,花城出版社2007年版,第47页。

③⑤⑥⑦⑧⑭王朔:《千万别把我当人》,北京出版集团公司2012年版,第63页,第8页,第10页,第71页,第195页,第219页。

④[荷兰]约翰·赫伊津哈:《游戏的人》,多人译,中国美术学院出版社1998年版,第16页。

⑨[美国]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体(民族主义的起源与散布增订版)》,吴人译,上海世纪出版集团2011年版,第15页。

⑩小说中出现的诸如“喝尿”“变性”是主人公变得更强的方式。

⑪[德国]弗里德里希·威廉·尼采:《悲剧的诞生》,周国平译,译林出版社2014年版,第174页。

⑫[德国]弗里德里希·威廉·尼采:《悲剧的诞生》,周国平译,译林出版社2014年版,第150页(原文:没有一个时代,人们对艺术谈论得如此之多,而尊重得如此之少)。

⑮[德国]弗里德里希·席勒:《审美教育书简》,张玉能译,译林出版社2009年版,第48页。

[1]费孝通等:民族研究文集[C].中央民族大学出版社,2007.

[2][日本]柄谷行人:日本现代文学的起源[M].北京:中央编译出版社,2013.

[3]杨小滨:中国后现代[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2013.

作者:贾海涛,华东师范大学在读本科生。

编辑:曹晓花E-mail:erbantou2008@163.com