中美版权间接侵权制度之不同

2016-10-10王晋

王 晋

(中国传媒大学 媒体法规政策研究中心,北京 100024)

中美版权间接侵权制度之不同

王晋

(中国传媒大学 媒体法规政策研究中心,北京 100024)

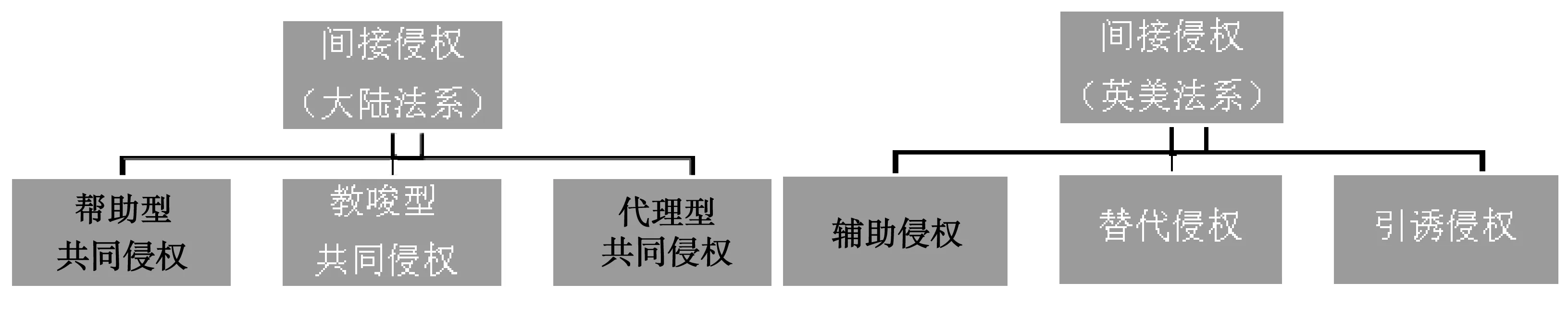

在美国版权领域,间接侵权责任规则也是通过司法判例逐渐形成的,分为辅助侵权(Contributory infringement)和替代侵权(Vicarious Infringement),后又在辅助侵权的基础上发展出了引诱侵权(Inducing infringement)。通过对美国版权侵权发展脉络的介绍,最终评判美国间接侵权的特点以及与我国间接侵权制度的区别,发现我国帮助型共同侵权不同于美国间接侵权中的辅助侵权,我国的教唆侵权、代理侵权与美国的规定亦有区别。

间接侵权;辅助侵权;教唆侵权

一、美国版权间接侵权的发展脉络

美国的版权法中并不存在对“间接侵权”的成文法规定。“间接侵权责任”规则是通过司法判例逐渐形成的[1]。法院依据普通法上已经确立的原则,将间接侵权责任分为辅助侵权(Contributory infringement)和替代侵权(Vicarious Infringement),让第三人为直接侵权人的行为承担责任,以弥补直接侵害的不足。后又在辅助侵权的基础上发展出了引诱侵权(Inducing infringement)。

(一)美国辅助侵权(Contributory infringement)

辅助侵权责任理论最早在Gershwin Publishing Corp的判决中被表述:“在知晓侵权行为的情况下,引诱、引起或实质上帮助了他人的侵权行为,应负辅助侵权责任。”[2]随着时间的推移,辅助侵权责任理论又出现在了1984年的美国最高法院的索尼这一经典案例中[3],阐释为“辅助侵权仅仅是一个更广泛的问题,它解决在哪些情况下对自己没有亲自参与的他人行为负责”[4]。在1996年的Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.案中法官又重申了提供场所或设备(“site or facilities”),且获得经济利益[5]。法官认定,尽管版权法没有明确规定让直接侵权人之外的其他人承担责任,但法院早就确定在某些特定的情形下可以让他们承担代位的或者帮助的责任。

在2000年和2001年经过地方法院和联邦第九巡回法院审理的Napster案件[6],影响深远,为后人留下了详尽的研究空间。本案原告是拥有音乐作品著作权的经销商,被告是Napster,是一个广泛应用的音乐档案共享系统。使用者通过由Napster提供的下载软件Musicshare,可以完成以下事项:首先前提是用户同意自己存储在计算机中的文件放在Napster上供其他人使用,那么当用户登录Napster系统后,他的MP3文件就会被上传至Napster中,但是文件内容还是在用户自己的计算机里。然后,用户在Napster上可以通过搜索功能查询音乐档案,Napster会回传给用户在系统中符合搜索条件的音乐档案名称列表,并附有音乐档案分享者的网络IP地址。最后,搜索的用户通过Napster提供的列表及网络地址与音乐文件所有者建立联系再下载MP3音乐文件,这样就使用户将文件由一部计算机复制备份到另一计算机上。

地方法院在2000年7月26日禁止Napster复制、下载、传送原告享有著作权的音乐文件。随后,Napster提出上诉,合议庭维持原判,只是认为地方法院的禁令过于宽泛,将原来地方法院认定的“禁止Napster继续对其使用这侵害原告著作权的行为提供帮助”,改为“Napster就侵权行为获得了合理的通告(receives reasonable knowledgeof specific infringing files)”、“Napster明知或应知他人享有著作权的音乐作品在其系统上(knows and should know such files are available on the Napster system)”,且“Napster未能防止其有效传播时(fails to prevent viral distribution of the works),才负有辅助侵害的责任”。本文重点讨论Napster作为网络服务提供者承担何种责任,现从以下四方面分析:

第一,Napster能否适用DMCA的避风港原则?Napster辩称自己是DMCA中的“临时数字网络传输”的网络服务提供者,可以适用其中的避风港原则而免责,但法院认为Napster将音乐文档共享者的网络IP地址回传给使用搜索功能的使用者,使用者与文档所有者建立联系再下载MP3,这一过程虽然在网络空间完成,但没有通过Napster服务器系统,所谓“通过必须要求信息传输实际经过网络服务提供者控制的系统”。因此,Napster不是DMCA所规定的第一项“临时数字网络传输”的网络服务提供者。因此无法主张免责。通过上文的案例叙述,可以看到Napster的文件档案共享技术具有提供网络链接和搜索引擎的双重功能,所以不能单一的主张网络链接部分免责,且作为网络连接的服务提供者如果免责必须符合真实的信息通道(passive conduit)功能。

第二,Napster对于侵权行为是否知情?Napster辩称其无法辨别是否是侵权的音乐文件,因而对使用者的侵权行为并不知情,但这一主张没有得到法院采信。地方法院认定“Knowledge can be actual or constructive……”[7],Napster实际知道或推定知道其网络用户交换他人享有著作权的音乐文件,而且未移除侵权文件。的确,Napster提供了侵权的网络平台和侵权工具软件,利用这些,使用者得以实施侵权行为,因而对侵权行为可以认定为知情。

第三,Napster是否提供了实质性帮助行为?法院认定Napster对于使用者的直接侵权行为提供场所和工具(Napster provides“site and facilities”where direct infringement takes place)[8],实质上促进了侵权行为的发生,如果没有被告所提供的服务,则Napster用户使用者无法找到下载音乐档案的侵权文件,因而认定Napster应负有辅助侵权的责任。

第四,Napster是否构成替代责任(Vicarious liability)?地方法院在界定代理责任时,重点考察的要件有:有权利且有能力监控(the right and ability to supervise the infringing activity)和获取直接的经济利益(a direct financial interest in it),在第一个要件方面,法庭认为Napster有能力终止用户账户和阻止用户进入系统,这些足可以构成控制(control)。上诉法院还认为“availability of infringing material” attracted customers could show the defendant directly benifited from his users’ behavior[9]吸引用户获得可以得到的侵权材料,可以显示被告从用户行为中获得直接经济利益。所以认定其在提供搜索引擎服务时未能有效监督及避免侵权搜索的存在。

(二)替代侵权(Vicarious Liability)与引诱侵权(Induced Infringement)

除了上文介绍的辅助侵权,在美国的间接侵权里还有替代侵权和引诱侵权的存在。替代侵权的概念最早产生于1963年的Shapiro案[10]。在该案中,提出了判定替代侵犯著作权的两个标准:一是替代侵权者有能力制止侵权活动,二是替代侵权者由他人的侵权活动获得了直接的经济利益。在1971年的Gershwin案中,第二巡回上诉法院再次重申,“即使不存在雇主与雇员的关系,如果一个人有权利有能力监管侵权活动,而且也从这种活动中获得了直接经济收益,那就有可能存在替代责任”[11]。随后美国最高法院在Grokster案中从辅助侵权中分离出来,确立了引诱侵权责任理论,希望其可以有效阻止随意的电子复制,法院希望借此责任平衡扩大其他间接侵害责任的内容,避免危及计算机网络发展并使法院违背著作权法的立法原则。

在Grokster案中[12],原告MGM是制作电影的公司,而被告Grokster公司则免费提供软件供用户交换文件,当使用者安装运行Grokster软件后可以自动搜索在线终端用户上需要的资料,然后进行下载。原告认为被告发布的软件为用户直接侵权提供了帮助,构成了著作权的间接侵权。初审加州法院和第九巡回法院认定使用软件的用户构成直接侵权,而Grokster则不构成间接侵权,因为被告既不知道使用其软件的用户侵权行为,也没有提供实质性的帮助,被告不可能知道特定的侵权行为,也不提供如连接网络、文件检索和下载等关键性服务,完全由用户搜索、下载、存储这些侵权文件,而他们仅仅只提供软件而已,所以被告不构成辅助侵权。

2005年6月,美国联邦最高法院撤销了上诉法院的判决,认定被告具有引诱侵权的意图,应当承担间接侵权责任。这就是法官在平衡著作权人利益、网络产业利益和社会公共利益的基础上,创造出了独立于辅助侵权新的部分,也就是“引诱侵权”理论(Inducement Document)。

在开始阶段,引诱行为曾经作为帮助的一种手段被提出。所以可以说,“引诱侵权”规则作为“辅助侵权”的补充得到了纵深发展。那么引诱侵权与辅助侵权有何区别呢?辅助侵权只要求行为人具有过错,而引诱侵权则要求行为人具有引诱地主观故意行为才能成立。在引诱侵权里要求被引诱者的侵权行为与引诱者的引诱行为之间要有因果关系,而辅助侵权则不要求两者间有因果关系。可见,引诱侵权人比辅助侵权人的主观构成要件严格。

二、美国网络服务提供者版权间接侵权呈现的特点

通过以上对美国案例发展出来的间接侵权种类的分析,下面总结下美国网络服务提供者版权间接侵权的特点:

首先,美国最初的辅助侵权和替代侵权并不是区分很明显的,甚至在很长一段时间内是混合在一起使用,同时出现的。

比如在1971年Gershwin Publishing Corp. V. Columbia Artists Management Inc.案中,虽然法院认定承担辅助侵权责任,但同时第二巡回上诉法院再次重申:“即使不存在雇主与雇员的关系,如果一个人有权利并有能力监管侵权活动,而且也从这种活动中获得了直接经济利益,那就有可能存在代位责任。”[13]还有1996年Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.案中法官认定可以在某些特定的情形下让被告承担代位的或辅助的责任。再如在2001年著名的A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.中,合议庭基于辅助侵权和替代侵权责任两项原则,认定被告侵权。基于Napster知情且存在帮助侵权行为,负有辅助侵害的责任。另有,Napster在提供搜索引擎服务时有权利有能力监控,(the right and ability to supervise the infringing activity),未能有效制止,负著作权替代侵害的责任。

其次,美国虽然在著作权领域没有规定间接侵权的概念,但并不表明判例法中没有明确让第三人为直接侵权人的行为负责的规定。最终通过司法判例逐渐形成间接侵权的分类,其间美国法院法官在审理案件时受到美国专利法领域间接侵权概念的影响,从而逐渐发展出了辅助侵权、代理侵权和引诱侵权的分类。比如美国专利法第271条第2款规定的引诱侵权,第3款规定的帮助侵权,都是让引诱者和帮助者对直接侵权人的行为承担责任。也可以理解为美国著作权法里的概念借鉴了专利法中的已有概念。

再次,从判例中的“直接故意”到 “不知道或没有意识到”的认定,这些主观要件法院判定构成辅助侵权,而这些主观认定因素也成为1998年DMCA规定的一部分。比如,在第512条第三项依用户指令在系统或网络中储存信息和第四项提供信息搜索工具的网络服务提供者的规定中,明显使用不知道或没有意识到的措辞,可以说后续出台的DMCA基本吸收了网络服务提供者著作权间接侵权的责任理论。可见,美国虽然是判例法国家,但确具有立法与司法相互影响的特征。当网络技术的发展逐渐催发人们对程序的渴望时,来自立法、司法部门的系统规则整合就自然兴起。

最后,正是因为DMCA从某种程度上吸收了间接侵权理论,导致后续有案例表明当辅助侵权被发现时,法庭忽视适用避风港规则(“ignored the provisions once contributory liability has been found”)。

造成这种现象根源在于美国DMCA的红旗标准的主观检验标准是用来衡量推定知道(constructive knowledge)的,而”推定知道”恰恰又是美国辅助侵权(contributory infringement)的主观要件之一,又有对明显侵权行为视而不见,将不能适用避风港规则(no qualify for the safe harbor if it ignored “red flags”of obvious infringement)[15],所以,才会有当辅助侵权被发现时,避风港规则有不被适用的情况。这一点,本文在国外学者的论述中[16]也找到了相似论证,“因为DMCA法典里规定了很多普通系中的直接侵权、辅助侵权和替代侵权因素,使得当发现网络服务提供者侵权时,避风港对它们提供很少的保护”。

①Aimster Copyright Litigation, 334 F. 3d 643, 655 (7th Cir. 2003)。

三、我国与美国的间接侵权之比较分析

(一)我国帮助型共同侵权不同于美国间接侵权中的辅助侵权

2012年《信息网络传播权司法解释》之前,我国民事侵权理论并不认同间接侵权的独立地位,实务中长期以共同侵权理论处理网络服务提供者与第三方的责任。直到2012年《信息网络传播权司法解释》的出现,认定了帮助行为和教唆行为属于间接侵权。然而我国的“帮助型共同侵权”与国外的 “间接侵权中的辅助侵权”虽然字面相近,但理论基础、分类标准和责任承担其实有一定差异*这就是本文最初就将contributory infringement译成辅助侵权的原因,这样可以与国内的帮助侵权加以区分,虽然有很多学者译为帮助侵权、促成侵权等等。。

我国帮助侵权的构成要件:一是帮助者出于故意,二是帮助者和被帮者有共谋的意思联络,三是积极的帮助行为是侵权损害发生的原因或重要条件。我国法律规定上注重以共同过错为基础的共同侵权。而美国以contributory infringement中的广义帮助涵盖范围来概括网络侵权中网络服务提供者与网络用户的关系,这种辅助侵权承担的是自己责任,是帮助他人进行直接侵权之人所应承担的法律责任,其构成要件为:帮助侵权人主观上知道直接侵权行为之存在,客观上仍以引诱、促进或以提供物质、手段等方式帮助他人侵权。可见,美国的帮助侵权责任以“知道”为必要。在这样的不同差异下,我国法律中却将其等同于我国共同侵权中的帮助侵权(2012年司法解释后才承认帮助侵权行为的间接侵权性质),显然是不妥的。(如下图)

正如国内学者所述[17],大陆法系的共同侵权与英美法系的直接侵权、间接侵权相比,两者是基于不同的理论基础和途径建构起来的侵权责任。虽然二者均涉及两人以上共同侵权和过错要素,但其最大的区别在于前者不注重区分共同行为人之间危害行为的直接性和间接性,而更加着重于二者之间的“共同参与”并形成一个统一的损害后果;后者则必须要区分共同行为中的直接行为人和间接行为人,以构筑二者之间不同的责任要件。

(二)我国的教唆侵权、代理侵权与美国的规定亦有区别

下面看一起原告诉称网络服务提供者具有教唆侵犯著作权行为的案例。

原告华夏视联控股公司享有电影《十全九美》在中国大陆的独占信息网络传播权,被告李军经营的www.habady.com网站未经许可上传《十全九美》电影供网络用户下载,深圳快播科技公司因其开发的QVOD软件支持了www. babady. com网站的电影下载而成为共同被告。QVOD软件由服务器软件和客户端播放器软件两部分组成。如要建构一个视频点播网站,必须要安装QVOD服务器软件,用来将流媒体(包括音频、视频或影视节目等)发布到网站上供用户点播。普通用户安装QVOD软件后可以播放自己电脑上的音频、FLASH、视频(影视节目),也可以点播QVOD服务器发布的流媒体(包括音频、视频或影视节目等),还可以在线观看其他BT流媒体。原告指控被告深圳快播公司存在引诱、帮助被告李军实施侵犯其著作权的行为。法院认定,被告深圳快播公司提供的QVOD软件服务虽在客观上帮助了被告李军传播涉案电影,但其主观上并不存在引诱侵权的过错,判决驳回了对被告深圳悉快播公司的诉请*参见(2009)深福法知产初字第227号判决书。。

此案中,判定被告提供的下载服务是否具有引诱的过错是关键,根据案例情况的介绍,可以看出被告的下载软件有可能被他人作为侵权的工具,但认定不了网站具有有过引诱的过错。引诱必须是和侵权人具有共同的犯罪故意,确实在被告的诱导利用下,第三人实施了某种犯罪行为才能被认定为引诱。此案中无法证明被告李军在被告快播公司的引诱下实施了侵权行为,所以不成立引诱侵权。目前尚未出现网络服务提供者教唆侵权的案件。

网络著作权中的教唆侵权与帮助侵权虽都属于共同侵权的范畴,但二者的区别是显而易见的。帮助侵权是先有直接侵权行为的存在,然后在知道的主观状态下,帮助直接侵权的行为。而教唆侵权,则是先有教唆行为,然后在该行为的教唆下发生直接侵权行为,引诱行为是起因,侵权后果是结果。而从比较法的角度看,美国引诱侵权规则为,只要产品提供者具有引诱消费者实施侵权的言行,无论产品是否具有“实质性非侵权用途”,其都应当作为引诱侵权者承担责任,这实际上改变了“实质性非侵权用途”标准的法律地位[18]。

关于美国间接侵权中的替代侵权(vicarious infringement),前文已有论述,我们再来回顾下国外的认定标准:“即使不存在雇主与雇员的关系,如果一个人有权利有能力监管侵权活动,而且也从这种活动中获得了直接经济收益,那就有可能存在替代责任。”[19]而我国传统民法中的代理责任与美国间接侵权中的替代责任是有区别的。首先,它们都主要存在于代理关系中,其次,我国的代理责任强调的是协议和关系,(比如代理人与被代理人之间的代理协议和关系),而不考虑责任人是否有能力去监管。

可见,我国的帮助型共同侵权不同于间接侵权中的辅助侵权,同时我国的教唆侵权和代理侵权等与美国的规定亦不同。两国的法律渊源、法律制度有着本质的区别,移植适用时需要慎重考虑我国现有的法律规定和法律环境。

综上,美国版权的间接侵权认定规则是通过一系列司法判例确立起来的。间接侵权中辅助侵权、替代侵权和引诱侵权的发展脉络,无不显示美国间接侵权的特点和过错认定规则,这些对后世影响深远,通过对美国版权间接侵权发展脉络的介绍,最终评判美国间接侵权的特点以及与我国间接侵权制度的区别。

[1]王迁.知识产权间接侵权研究[M].北京:中国人民大学出版社,2008:9.

[2]陈建玲.美国版权法案例选评[M].对外经济贸易大学出版社,2012:86.

[3]Sony Corp. of American v. Universal City Studios, 464 U.S. 417,435(1984).

[4]“the concept of contributory infringement is merely a species of the broader problem of identifying the circumstances in whichit is just to hold one individual accountable for the actions of another.”

[5]Fonovisa, Inc.v. Cherry Auction, Inc., 76F. 3d 259,264(9thCir. 1996).

[6]A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004,1029(9thCir. 2001).

[7]A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1020(9th Cir. 2001).

[8]Id. At 1022(citing Fonovisa, Inc., v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259,264(9thCir. 1996)).

[9]A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1023 (9thCir. 2001).

[10]Shapiro, Bernstein and Co. v. H. L. Green Co., 316 F. 2d 304 (2d Cir. 1963).

[11]Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F. 2d 1159(2d Cir. 1971).

[12]Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 937(2005).

[13]Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F. 2d 1159 (2d Cir.1971).

[14]Aimster Copyright Litigation, 334 F. 3d 643, 655 (7thCir. 2003).

[15]S.ReP.No.105-190,supra note 32, at44.

[16]Andrea Frey. To Sue or not to Sue: Video-Sharing Web Sites, Copyright Infringement, and the inevitability of Corporate Control[J].BROOK. J. CORP. FIN. & COM. L.,Vol.2 ,2007-2008:178.

[17]奚晓明.中国知识产权司法保护[M].北京:中国传媒大学出版社,2009:225.

[18]王迁. 知识产权法教程[M].中国人民大学出版社,2007:292-296.

[19]Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F. 2d 1159(2d Cir. 1971).

[责任编辑:曲占峰]

2016-06-12

王晋(1979-),女,黑龙江哈尔滨人,助理研究员,博士,从事知识产权法、新闻传播法研究。

D923.4

A

1008-7966(2016)05-0123-04

①本文将Contributory infringement译为辅助侵权,便于与后文国内的帮助侵权加以区分。