创设问题情境引领学生有效探究

2016-10-08孙立军王立新梁一凡

孙立军 王立新 梁一凡

《数学课程标准》强调:“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”新课程改革后,数学课堂发生了许多变化,课堂气氛活跃了,学生交流次数增多了,动手操作的机会增加了,然而,静心沉思,很多活动都游离于学生的思维之外,对学生的发展没有起到积极的促进作用,因此,教师的引导作用十分重要。在课堂教学中,提问是教师引导学生认识各种事物,启发学生积极思维,主动获取知识,促进能力形成的一种基本方法。要改变传统的以教师为主导的做法,让位给学生,充分发挥学生的主动性,提高课堂效率。那么,教师在设计教学预案时如何预设问题,课堂上如何巧妙提问,怎样引导学生主动发现问题、提出问题就显得至关重要。

下面是我在进行《节约用水》教学设计时的思考。

以任务为驱动,创设问题情境引导学生进行探究

建构主义学习理论认为,只有当学习内容与学习者的经验、社会环境或自然情境相结合时,所学的知识才容易发生迁移。教师在课前要结合教学内容和学生的已有经验以及学生的信息技术水平精心设计教学任务,并提出有针对性的问题引导学生进行探究。如:你了解我国的水资源现状吗?你知道自己家一个月用水多少及水费是多少吗?你发现了自己家和社会上有什么样的用水现象吗?这些问题会激发起学生的好奇心、探究欲和责任感。下面是我的具体教学片段。

片段一:

师:课前同学们就节约用水话题分组按不同内容收集整理了资料,下面请一组来给大家展示。

生:展示PPT并进行说明分享。(介绍我国水资源情况的部分。)

片段二:

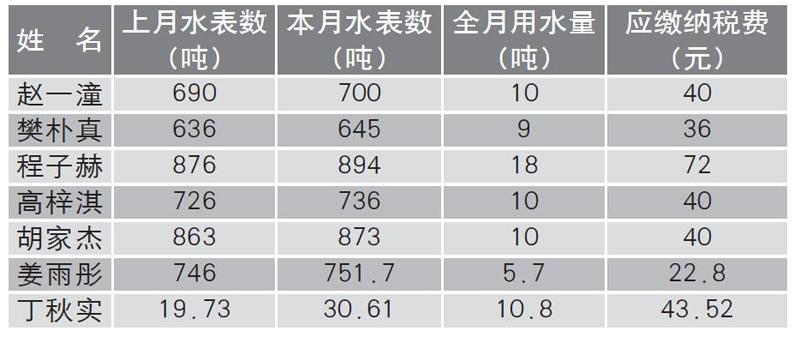

师:同学们调查了自己家一个月的用水情况,我们一起看一看。

(1)出示各组收集的数据和计算的结果。

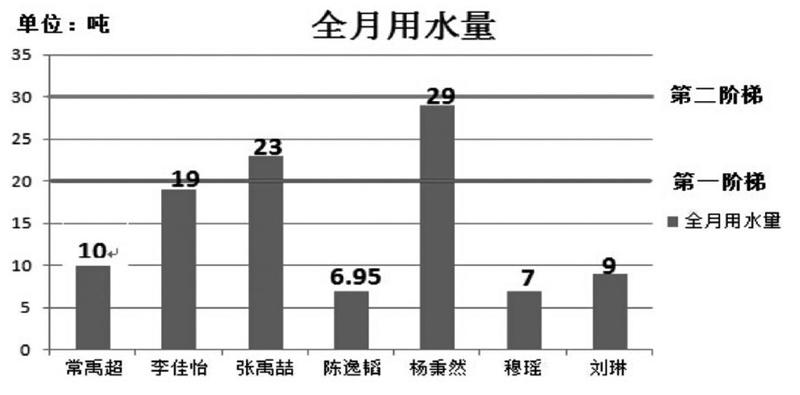

(2)根据一组的数据制成统计图:观察统计图你发现什么?有什么想法?有什么合理的建议?

生1:某某同学家超出了标准用水量很多,希望能节约用水。

生2:某某同学家用水量比标准用水量低,他们家一定有很多节约用水的好方法。

生3:为了鼓励大家节约用水,国家实行了阶梯计价的方式收费,我们组还搜集到了阶梯收费的资料,下面我来给大家介绍一下。(PPT演示说明:阶梯计价部分。)

片段三:

教师结合上面情景让学生提出问题、解决问题之后,通过录屏讲解“一吨水到底有多少。”

师:此时此刻你想说什么?

生:我更加深刻地体会到节约用水的重要性。

生:我们组还收集了生活中的节水小窍门,下面给大家介绍一下。(节水窍门部分。)

思考:为了解决“节约用水”问题,我把教学内容渗透至课前,先让学生自主分成若干小组,选出组长,再指导制定相应的活动计划,提出针对性问题,然后利用课余时间展开活动。首先是通过上网、查阅图书或请教家长等途径收集相关的资料与数据;其次是实施调查,了解各自家中生活用水情况,并商讨设计出合理的调查表,把收集到的相关数据进行初步整理、分析,从中选择有用的信息。除此之外,各组还组织到社会上实地考察,观察生活中有哪些浪费水的现象,并提出相应的节水措施。由组长组织分工、收集整理资料并制成PPT,以备课堂展示。

现代教学理论认为:在学生的“最近发展区”内提出问题,能最大限度地调动学生运用相关知识来积极探究,实现学生“现有水平”到“未来发展水平”的迁移。在数学教学过程中,教师引导学生抓住已知和未知之间的联系,探索和发现新知。这样精心设计教学任务,学生带着问题去经历小组合作,有目的地收集、整理并分析资料,不但主动获取了相关的知识,发挥了每位学生的主动性,还学会了分工合作,并利用信息技术手段通过制作图表等丰富的形式把收集到的资料和自己的思考展示出来,这种体验既有知识上的收获,又有能力和情感态度上的升华,学生的主体性得到了充分的发挥。

以思维为核心,创设问题情境引导学生进行探究

长期以来,由于受传统观念的影响,我们提出的问题往往让学生回答“是”或“不是”,“对”或“不对”。这些问题没有什么意义,没有给学生留一个思考的空间,严重影响了学生思维能力的发展,暴露出提问的低效性。因此,教师预设的问题要有价值,还要充分调动学生学习的欲望,激发学生参与的热情和主动探究的愿望,达到训练学生思维的目的。我们设计的问题情境有数学味,有思考价值,留给学生思维空间。

片段四:

师:播放两位同学不同的刷牙方式。

要求:根据情景提出数学问题,并解答问题。

生:小组内讨论交流并解答。

全班反馈交流。

思考:根据教育家陶行知的“生活即教育”生活教育理论,教师将情境设置与学生的生活紧密结合,引导学生根据家庭用水量不同,了解到不同的刷牙方式所用水量不同这个细节,让学生结合视频提出数学问题,根据计算的数据分析、思考、解答问题。让学生小组自主探索,通过提出问题、解决问题、分析问题等环节经历科学探究的过程。学生通过对数据进一步计算、分析,更加深刻地体会了节约用水的重要性,明白了“节约用水,人人有责”的道理,同时培养了学生的实践能力,提高了学生的团结合作的意识。

心理学研究表明,当感性输入的信息与人现有的认知结构之间具有中等程度的不符合时,人的兴趣最大。只要在学生的语言、概念、事实之间引起不和谐,就会诱发学生对信息的收集和探索行为。由于认知的失调,学生会通过收集信息和探索行为来降低不和谐,进而形成更高层次的认知体系。为此,要求教师创设出各种“不平衡”的问题情境,让学生在心理上造成一种悬念,使学生的注意、记忆、思维凝聚在一起,以达到探索活动的最佳状态。

在教学实践中,以任务为驱动,以思维为核心,通过合理的情境设置,诱导学生积极思考,激发学生的学习兴趣,为学生独立探索知识提供了引导。我们在课堂上提出有效的问题,既满足了学生的好奇心与求知欲,又使学生在宽松、民主、和谐的课堂氛围中养成了质疑、敢问的习惯。在培养学生创新意识的同时,还锻炼了他们的洞察力和思维能力,培养了他们积极思考、主动探索的精神。因此,在课堂教学中,我们应当更加注意通过提出适当的问题使学生的学习活动成为一种自觉的行为,让问题引领探究,让探究具有明确的目的和方向。只有这样,才能走出“为探究而探究”的误区,凸显数学课堂的本质。

(作者单位:北京市房山区良乡中心校 北京市房山区良乡中心校 北京市房山区教育信息中心)