梳理知识关系理解概念内涵

2016-10-08王敏军

王敏军

《生活与算法》是初中阶段算法与程序设计学习的第一课,主要涉及三方面内容:一是了解算法、自然语言描述、数学模型等与“算法与程序”相关的概念;二是理解计算机解决问题的一般过程;三是知道计算机语言的发展历程。在教学时,教师应从通俗易懂的生活实例出发,让学生从生活中感知算法,将算法从实际事例中抽象出来,最终引申到计算机解决问题的一般过程与方法。

如何让学生理解这些概念,并能正确理解运用呢?算法概念的理解和数学模型的建立是解决这一核心问题的关键。基于此,笔者对本课进行了如下创新。

大胆构思,细心梳理。教师需要在合理构思的基础上进行可控的创新。基于此,我在教学中合理使用了“教学重难点前置”这一突破常规的方法。引入算法和自然语言描述的例子就是课后练习中带星号需要学生思考的例题。解决了这个例题问题,与之相关的算法、自然语言描述和数学建模问题会迎刃而解,使课堂产生高效益。

一站学习,高效实施。兴趣是激发学生学习欲望的内需,整个学习过程都基于学习网站。从推演算法入手,酝酿课堂的温度;从变量和重建数学模型入手,构建课堂的深度;从通过“微课”了解计算机语言的发展入手,营造课堂的广度。我从这三个维度精打细磨诸多课堂教学元素,构建高效的初中信息技术课堂。

教学目标分析

1. 教学目标与教学重、难点

教学目标:(1)了解算法与变量的概念,学会建立数学模型。(2)初步了解计算机语言的发展。(3)通过解决具体生活问题,理解计算机处理问题的一般过程。(4)会用自然语言描述算法的过程。

教学重点:算法的概念。

教学难点:数学模型的建立。

2. 教学思路

整个教学过程以理解与沟通为重心,围绕以下两个核心问题展开:一是生活中的“无刻度量杯取水”问题,通过此题进行算法、自然语言描述、变量、数学模型概念的梳理,实现知识的第一次重构。 二是生活中的“数据交换”问题,引导学生通过引入第三个变量,理解重建数学模型,实现知识的第二次重构。

教学过程

1. 创设情境,打造温度课堂

昨天,王老师在备课的时候遇到一个数学问题,我把题目带来了,请同学们帮忙告诉我解决这个问题的推算过程。

课件出示:用没有刻度的3毫升量杯和5毫升量杯,如何量出1毫升的水?

板书:A:3毫升 B:5毫升 结果Z:1毫升

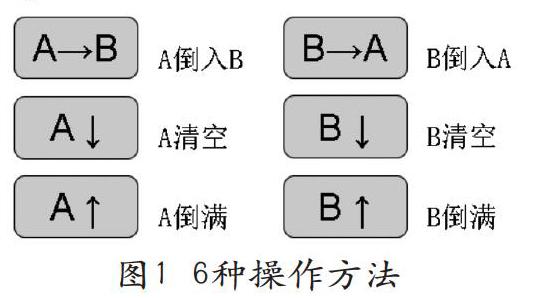

想一想:杯子有几种操作方法(板书6种操作方法,如图1)。

设计意图:教学难点前置形成认知冲突,认知冲突能激发学生的学习兴趣,使学生产生学习的内驱力。

2. 初识算法,经历探索过程

(1)初识算法

试一试:请同学们进入学习网站,在学习网站的“试一试”栏目中利用拖动“操作方法”模块的方式来尝试实现操作步骤(如图2)。

说一说(反馈):说说你的想法和操作过程。

利用学习网站中的排名记录,先展示步骤较多的操作算法,再展示步骤最少的操作算法(学生描述的同时,教师用图示进行板书)。

类似这样将解决问题的步骤清晰而完整地描述出来的过程,我们称之为算法。用日常生活中使用的语言来描述算法的步骤,则称之为自然语言描述,是算法描述常见的一种方法。

议一议(反馈):看到这两种操作算法,同学们有什么想说的吗?

结果相同,但操作算法相差较大,算法存在优劣,这个优劣将直接影响到执行的效率。

(2)认识变量

这样的题目,如果数值发生变化,操作算法也会出现相应的一些变化。

课件出示:用没有刻度的5毫升量杯和6毫升量杯,如何量出3毫升的水?

请完成刚才算法的同学尝试描述修改条件后的操作算法。

说一说:请一位同学说说想法和操作算法。

这些数值还可以改变吗?类似这样,这些可变数值的对象就是变量。(课件展示:变量是数据的存储单元,在程序执行过程中是可变的。)

生活中常见的变量有很多,你能说说吗?(长方形周长C = 2(a + b);正方形周长C = 4a)

类似这样用字母、数字及其他数学符号建立起来的描述解决问题的数学结构表达式,我们称之为数学模型。

设计意图:从生活实例切入,以解决问题为驱动,通过想一想、试一试、说一说等实践活动引导学生不断地对算法与变量两个概念进行多层面的理解与沟通。学生在活动中完成对相关知识的梳理与重构,积累“算法与程序”基本的活动经验。

3. 提炼知识,挖掘知识深度

(1)交换数据

刚才,我们用自然语言描述的方法解决了“无刻度”量杯取水的问题。譬如生活中,服务员错误交换了盛牛奶和咖啡的杯子,又该用怎样的方法来完成杯子的交换呢?

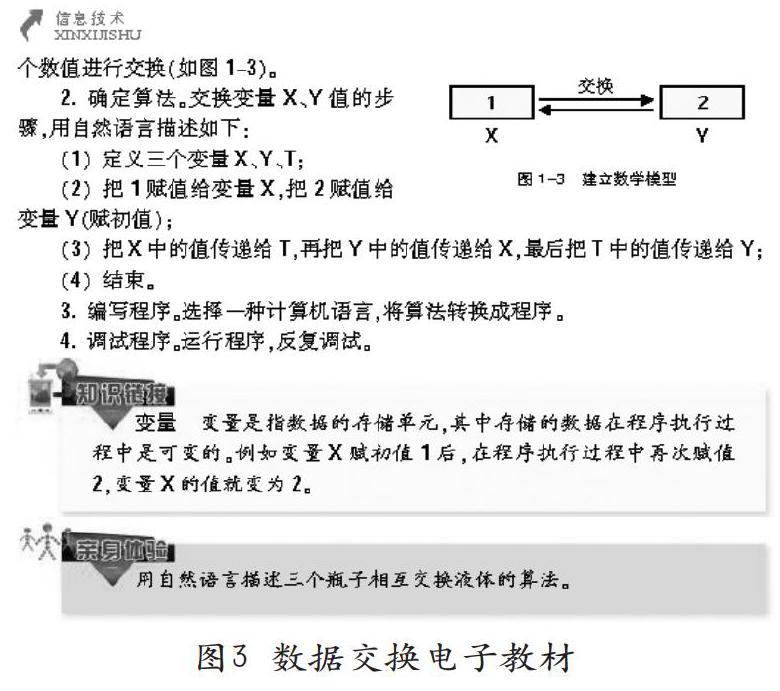

读一读:请同学们先在学习网站 “电子教材(教材pdf版,如图3)” 中阅读学习,再说说你的想法。

说一说:阅读后,同学们有什么想说的吗?

梳理:当遇到异质液体时,就不能直接混合了,这时要分析问题,重新确定算法,需要引进第三个杯子Z(板书X、Y、Z)。对于怎样交换,我们需要重建数学模型,来进行数值交换操作。

(2)计算机语言的发展

刚才,我们知道算法可以用自然语言来描述。其实,算法不仅可用自然语言描述,还可以用程序语言来描述,如机器语言、汇编语言和高级语言。请同学们先在学习网站“微课在线”中观看学习。

说一说(反馈):请同学们说说对计算机语言又增加了哪些知识?可以通过小测试来试试自己学的情况哦。(学习网站小测试,图略。)

设计意图:学生的思维过程往往是从问题开始的。在解决核心问题的过程中,学生自然而然地对交换数据这个概念进行了梳理。同时,利用“微课”进行计算机语言发展的自学探究,使单位时间内的学习容量更大,使课堂教学效果最优化。

4. 小结延伸

(1)梳理

根据“小测试”情况,梳理今天的学习情况。

对于今天所学的知识,建议同学们课后到“百度脑图”中进行笔记梳理。

(2)延伸

这就是刚才微课中展示的交换牛奶、咖啡过程的流程图(课件展示),也是下节课的学习内容,建议同学们课后去预习。

设计意图:注重信息技术与生活实际的联系,让学生学会梳理知识,提升能力,激发学生学习信息技术的兴趣。

注:本教学设计为2016年杭州市初中优质课,综合了杭州市富阳区教育局教研室邵世炎老师组课团队的构思,主要成员有:陈宏、张荣、黄勇毅、施华芳。

(作者单位:浙江杭州市富阳区富春第五小学)