扶余油田剩余油分布特征精细研究

2016-09-29刘之的王成申

刘之的,陈 犁,王 珺,南 鑫,王成申,李 盼

(1.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安 710065;2.中国石油集团测井有限公司 随钻测井中心,陕西 西安 710054;3.中国石油西部钻探工程有限公司,新疆 乌鲁木齐 830011)

·地球科学·

扶余油田剩余油分布特征精细研究

刘之的1,陈犁1,王珺2,南鑫3,王成申1,李盼1

(1.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安710065;2.中国石油集团测井有限公司 随钻测井中心,陕西 西安710054;3.中国石油西部钻探工程有限公司,新疆 乌鲁木齐 830011)

综合应用密闭取心井的分析化验和生产动态等资料,采用岩心、测井等静态分析与实际生产动态分析相结合的手段,对研究区剩余油的分布特征进行了精细剖析。研究结果表明,剩余油层主要分布在油层中上部;各小层剩余可动油饱和度有明显差别,Ⅲ,Ⅳ砂组动用程度较高,剩余油饱和度较低,而Ⅰ,Ⅱ砂组动用程度较低,具有较高的剩余可动油;油井未控制油砂体部分的剩余油饱和度比较高。受沉积微相、岩性、物性等的影响,层间剩余油分布不均匀,主要集中分布在7-2,9-2,11-1和13等小层。废弃河道、天然堤、决口扇发育区由于砂体厚度小、物性差,致使含油饱和度相对较低;而分流河道、水下分流河道发育区水洗程度高且波及范围大,动用程度好,但因其油层厚、面积大、物性好,层内水洗程度存在很大差异,油层中上部仍具较大潜力。

扶余油田;剩余油饱和度;分布特征;层内;层间;平面

扶余油田由于长期的注水开发,综合含水率已高达90%以上,已经进入高含水开发期,开发难度越来越大。另外,油藏内部油、水分布变得异常复杂,剩余油的分布特征尚不清楚,储层中可动剩余油已高度分散,挖潜难度越来越大[1-2]。因此,迫切需要开展剩余油分布特征的精细研究,进一步认识开发后期剩余油在储层层内、层间及平面的分布特征。

目前,油藏工程师常采用关键井的岩心分析化验资料来研究剩余油的分布特征[3-4],而密闭取心井岩心剩余油饱和度分析技术是唯一能够直接测量油藏岩石渗流和流体特性的方法,能够对取心井所在区域进行水淹程度和剩余油饱和度的评价。目前,扶余油田已经获取了31口新钻井的密闭取心资料,这为该油田注水开发过程中储层特征研究提供了良好的条件。鉴于此,该文充分利用密闭取心井的分析化验资料,结合测井曲线、动态数据等资料,以岩心测定的剩余油饱和度完成的剩余油饱和度剖面作为标定标准剖面,对层内、层间剩余油饱和度分布进行精细描述;结合砂体层内夹层及内部建筑结构的深入剖析,研究和预测砂体平面剩余油分布特征,系统总结层内、层间和平面剩余油分布规律,旨在指导研究区油田后期开发的调整,提高最终采收率。

1 研究区油层水淹水洗状况

正确判断油层水洗与否及其水洗程度,是正确认识油层的水驱特征和水驱效率的基础[5-6]。为了正确判断油层的水洗状况,必须及时在现场进行油层岩心含水观察,完钻后及时进行层内分段试油,准确地测试油层含水率,力求与室内用油层岩心所测试的含油水饱和度大小相吻合。油层岩心含油水饱和度和分小段试油实测油层含水率是判断油层水洗的重要依据[7-8]。当然,对油层水洗的综合判断,还要根据测井、油层岩心氯化盐含量、粒度等资料,经过去伪存真的综合鉴别,完成油层水洗段的判断工作。

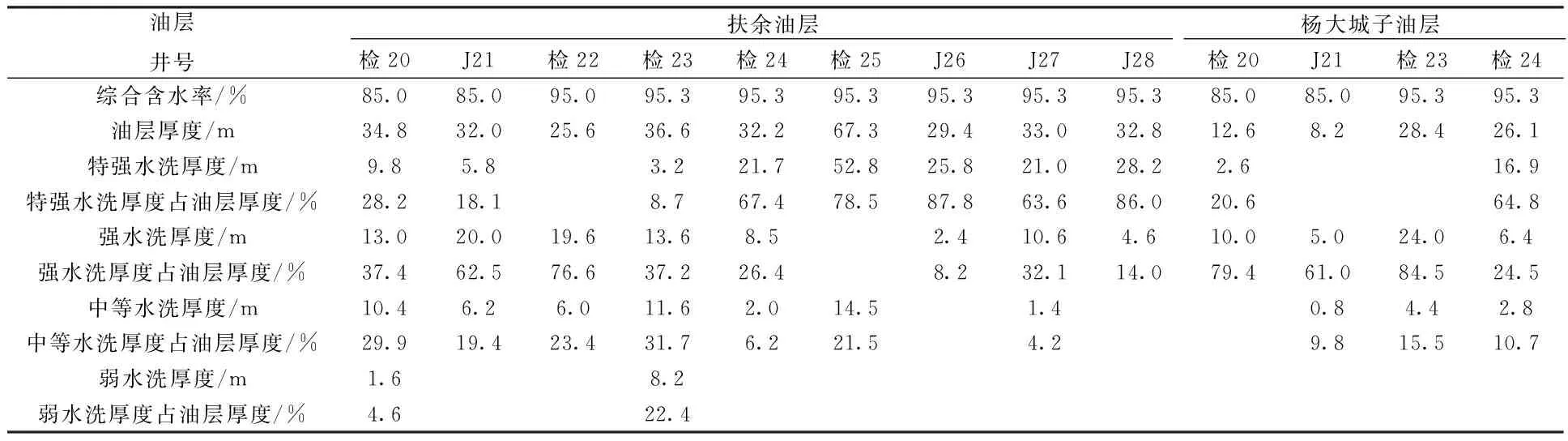

通过扶余油田高含水、特高含水区9口密闭取心检查井油层水洗状况的分析,应用上述岩心观察鉴定油层水洗的条件,得出9口检查井的结果是:油层基本水洗,主要为特强和强水洗,特强水洗一般占油层厚度的20%~90%,强水洗一般占油层厚度的15%~85%(见表1)。

表1 研究区检查井油层水洗状况表

2 剩余油层测井响应特征及剩余油饱和度计算模型

2.1剩余油层测井响应特征

研究区J27井7小层中上部为减阻侵入,2.5,4.0 m电阻率极大值下偏,明显小于0.5 m电阻率,且侧向电阻率下滑,自然电位上部泥岩基线正偏,都说明油层中上部为中等水淹(见图1)。该井取心岩心描述和测井响应特征表明,该小层为物性较好的细砂岩,且中间含泥质条带;岩心含油性描述表明,该小层的含油性好,但电性特征表明,该小层中上部电阻率明显偏低,自然电位曲线偏向正异常,从而表明该小层为中等水淹,且在储层的中上部形成了较好的剩余油富集段。

2.2剩余油饱和度计算模型

研究拟采用的剩余油饱和度计算方法为:首先确定取心井的储层视地层水电阻率和混合水电阻率;然后根据岩性化验分析资料构建储层混合水电阻率与视地层水电阻率间的关系图版;最后根据公式

(1)

所示方程来计算剩余油饱和度。式中:Sor为剩余油饱和度,小数;Sw为含水饱和度,小数;Rwz为混合水电阻率,Ω·m;Rt为地层电阻率,Ω·m;φ为孔隙度,小数;m为孔隙胶结指数,无因次;n为饱和度指数,无因次;a,b为与岩性有关的系数,无因次。

3 层内剩余油分布特征

扶余油层以高建设性的三角洲前缘与三角洲平原沉积为主,砂体发育,以分流河道、水下分流河道沉积为主, 少席状砂沉积。扶余油层沉积期环境变化剧烈,由下向上经过三角州平原、三角洲前缘多次变迁,Ⅰ,Ⅱ砂组主要发育水下分流河道、河口坝、席状砂等微相,Ⅲ,Ⅳ砂组主要发育分流河道、小型决口分流河道微相,此外还发育废弃河道、天然堤、决口扇等微相。

储层层内非均质性和流体非均质性,造成了油层内部水洗的差异,一部分油层动用很好,一部分则动用很差,从而在垂向上形成剩余油富集段[9-10]。分流河道、点坝砂体水洗程度高且波及范围大,动用程度好,但因其油层厚,面积大,物性好,以正韵律为主,层内水洗程度存在很大差异,水洗后层内含油饱和度变化较大(见图1),在油层中上部或韵律段的上部形成了剩余油的富集段,以该种沉积韵律为主的油层沉积区,往往形成剩余油富集区,具较大潜力。

研究表明,扶余油层层内剩余油主要存在有4种富集型式:顶部富集型(见图1)、中上部分段富集型(见图2)、中部富集型(见图3)、分段富集型(见图4),以砂体顶部富集型为主,分段富集型次之。

图1 扶余油田层内剩余油砂体顶部富集图Fig.1 Remaining oil enriches at the top of the sand body in Fuyu Oilfield

图2 扶余油田层内剩余油砂体中上部分段富集图Fig.2 Remaining oil enriches at the upper part of sand body in Fuyu Oilfield

图3 扶余油田层内剩余油砂体中部富集图Fig.3 Remaining oil enriches at the middle part of sand body in Fuyu Oilfield

一般讲,厚油层内相对稳定的平行夹层有利于水驱油[11-12]。稳定夹层将厚油层分成好几个段,抑制了厚油层内的纵向窜流,提高了层内动用程度,增加了水洗厚度。对于含夹层的油层,夹层频率和密度越大,水驱效果越好。稳定性差的不连续平行夹层和交织的夹层则对注水开发产生不利的影响,这类夹层在油层内构成复杂的渗流屏障,使流体流动的通道变得曲折复杂,极大地降低了纵横向传导系数,影响了水驱效果,并可导致复杂的剩余油分布。对于具有不稳定油层的夹层,夹层频率和密度越大,水驱效果越差。

图4 扶余油田层内剩余油分段富集图Fig.4 Remaining oil is dispersed enrichment at the sand body in Fuyu Oilfield

从岩心观察来看,本区扶余油层正韵律油层的上部剩余油富集,砂体内发育的夹层及各种沉积界面对剩余油分布控制作用明显。J27井为水井排内加密井,各层水洗程度高,均呈底部严重水洗特征,薄差层和厚层顶部、夹层遮挡处仍有剩余油存在(见图2,3)。

本区扶余油层夹层分布比较稳定,分流河道水洗程度高,波及范围大,动用程度好,但因油层厚,面积大,层内水洗程度存在差异,仍具较大潜力。在油层上部及层内夹层下面,均具有较高的含油饱和度,形成层内剩余油富集段。

以小层内沉积间断面为基础, 对密闭取心井J28剖面单井剩余油分布进行分析研究, 通过对物性及含油饱和度统计, 发现物性基本相同条件下, 顶部构型单元剩余油富集。 例如J28井9小层由于夹层的存在, 对夹层上部、 下部分别射孔生产, 2012年1月4日先动用夹层下部, 产油0.2 t/d,含水98%;2012年1月30日动上部,产油0.8 t/d,含水仅75%。投产后产量、含水差异较大,夹层上部含水低,说明了正韵律顶部剩余油富集。

4 层间剩余油分布特征

在多层合采的情况下,由于层间非均质性的影响,多油层间会出现层间干扰问题。往往高渗油层水驱启动压力低,容易水驱;而低渗油层水驱启动压力高,不容易水驱。这样,便出现水沿高渗透层突进的现象,而在较低渗层动用不好或基本没有动用,形成剩余油层。在多层合注的注水井中,在相同的注水压力下,各层单位厚度吸水能力也会相差较大。

层间干扰主要与储层层间非均质性有关[8]。油层越多,层间差异较大,单井产液量较高,层间干扰就越严重。不同沉积微相形成的砂体,其物性存在较大差异,在油田笼统注水开发情况下,由于扶余油层层间非均质程度比较强,层间剩余油分布不均匀。例如J26井,由层间剩余可动油分布图可以看出,剩余可动油主要集中分布在7-2,9-2,11-1,13等小层。层间虽然存在差异,但差异程度相对较小。因此,扶余油田剩余油的主控因素主要是层内主控,应以挖潜层内剩余油为今后开发调整的方向。

平面井网布置的差异性也会导致层间剩余油分布的不同。J21井位于2夹4井网中,J26~J28位于线性井网中。通过对扶余油层J21~J28井层间物性、可动油及剩余可动油对比图可以看出(见图5):各小层剩余可动饱和度出现明显差别;Ⅲ,Ⅳ砂组动用程度得到有效提高;Ⅰ,Ⅱ砂组具有较高的剩余可动油。井网调整为线性井网后,注采关系得到完善,非主力层动用程度增加,而主力层底部驱动加强,上部油层仍然具有较高的剩余油饱和度。

图5 扶余油田J21~J28井层间物性、可动油及剩余可动油对比图Fig.5 Comparison chart of Physical properties, movable oil and remaining movable oil of interlayer in J21~J28 well of Fuyu Oilfield

5 平面剩余油分布特征

扶余油田储层主要为三角洲前缘分流河道及曲流河沉积,由于沉积砂体的不规则性,导致在注采井网不完善区、厚油层发育区中上部低渗透带形成了剩余油富集区。

5.1注采井网形式对剩余油分布的影响

一套开发井网一般能控制大部分油层,但对于一些薄层、条带状或不规律零星分布的油层,可能仅控制了油层的一部分,而另一部分可能控制不住而基本未动用,从而造成剩余油滞留区[13]。

对于三角洲沉积的扶余油层来说,分流河道(水下分流河道)上注采井网里对应的采油井水淹较为严重,由于河道间泥岩夹层导致形成底部渗流优势通道,顶部形成剩余油富集区。对于曲流河沉积的杨大城子油层来说,曲流河点坝、河道砂体中注采对应的采油井水淹较为严重,由于点坝侧积体内的泥岩夹层的存在,形成点坝砂体底部渗流优势通道,顶部形成剩余油富集区。

例如J26井岩心及测井电性均反映4小层及5小层油层中上部形成剩余油富集段。平面上,J26井位于油井之间,4小层位于三角洲平原分流河道(见图6),5小层位于三角洲前缘水下分流河道,4,5小层两期分流河道之间形成薄的泥岩夹层。该井区X12-8.1井注水,X14-8.4井见效,但由于4,5小层分流河道之间存在薄泥质稳定夹层,夹层呈水平分布,且有一定的范围,因而导致J26井在4小层有采无注,剩余油富集;5小层注采完善,中下部高渗带特强水淹,正韵律储层顶部形成平面剩余油富集区。

剩余油层内主要分布在油层中上部,层间主要分布在低孔低渗薄层砂,平面上主要呈月形分布在点坝中上部。分流河道、点坝砂体水洗程度高且波及范围大、动用程度好,但因其油层厚,面积大,物性好,层内水洗程度存在很大差异,油层中上部仍具较大潜力。

图6 扶余油田4小层沉积相带与注采井网位置图Fig.6 Sedimentary microfacies and injection-production well pattern locations of 4 small layer in Fuyu Oilfield

5.2沉积微相对剩余油分布的影响

沉积微相对剩余油分布的控制作用主要表现在两方面[1-2,7]:一是砂体外部几何形态,主要指砂体顶底界的起伏形态、幅度(油层微构造);二是砂体内部结构,主要指垂向上的沉积韵律对剩余油形成与分布的控制作用。沉积微相控制着岩性、物性及非均质性,而岩性、物性及非均质性又控制着注入水在油藏中的运动特征,因此储集层沉积微相控制着剩余油的分布,也是各小层剩余油富集程度差异的主要因素。

通过对扶余油层高含水期J19-J28井等10口检查井的各沉积微相段含油饱和度的统计表明(见图7),分流河道和水下分流河道的含油饱和度值比废弃河道、天然堤、决口扇的高。究其原因,分流河道和水下分流河道具有砂体厚度较大,物性好,正韵律沉积等特点,层内的水淹以底部较重、中上部较轻为主要特征。因此,在物性越好,规模越大的分流河道和水下分流河道中,因油层厚,面积大,正韵律沉积,层内水洗程度存在差异,目前仍具有较高的含油饱和度,中上部会存在剩余油的富集区。分析认为,分流河道、水下分流河道水洗程度高且波及范围大,动用程度好,但因其油层厚,面积大,物性好,层内水洗程度存在很大差异,油层中上部仍具较大潜力。

5.3中低渗透带对剩余油分布的影响

在注水开发过程中,由于储层平面非均质性、流体非均质性及开发条件的影响,在平面上会出现注水舌进的情况。注水井中的注入水向不同的方向驱油,推进往往是不均匀的,一般总有一个方向突进最快,且经过长期水洗之后,这个方向有可能发展成“水道”。由于平面水窜,注入水优先沿一个方向驱油,而在其他方向水洗程度弱甚至未水洗,从而造成了剩余油滞留区。

在注水开发时,水沿高渗带窜流,而绕过低渗带甚至把低渗带包围起来,这样,低渗透区的原油就采不出来,而形成剩余油滞留区。另外,沿主流线方向,颗粒定向排列,颗粒长轴平行于主流线,沿这一方向孔道也较直,渗透率高。这一方向是古流水流动阻力最小的方向,因此也是注入水流动阻力最小、流速最大的方向,注入水易沿此方向窜流,而在相邻区及砂体边部形成剩余油。

图7 J19-J28井不同微相含油饱和度柱状分布图Fig.7 Oil saturation column map of different microfacies in J19-J28 wells

图8是扶余油层4-2号砂体剩余可动油饱和度平面分布图。由此图可知,产井排中部各排之间,特别是在单向受效井较多的井区中部,是剩余油富集区;油井的井间分流线部位容易形成剩余油的富集区。结合上述分析结果可知,研究区平面剩余油主要分布在砂体边部和层内夹层分布稳定的上部单砂体;油井未控制油砂体部分的剩余油饱和度比较高;平面上物性较差,特别是低渗透区域内的剩余油饱和度比较高。

6 结 论

1)单砂体层内剩余油主要分布在砂体的中上部,层间剩余油仍然存在于以分流河道为主体的沉积相带;剩余可动油层间差异小,层内差异大,以层内控制剩余油为主;平面上分布在中低渗透带、层内夹层分布稳定的上部砂体、注采井网不完善区。研究表明,沉积微相对研究区剩余油分布的控制作用最强。

2)研究区层间虽然存在差异,但差异程度相对较小,因此可知,扶余油田剩余油的主控因素是层内主控。剩余油主要分布在层内夹层分布稳定的上部单砂体,纵向上以挖潜层内剩余油为今后开发调整的方向;平面上,剩余油主要分布在井网未控制部位、油井单向受效区、井间分流区和低渗透区,这是进一步调整挖潜的有利区域。

3)剩余油分布不仅受地质因素的影响,同时也受后期开发井网部署的影响。研究区注采井网不完善或井网未控制的区域,不能形成完善的注采对应关系,油层未被注入水波及或波及程度低,容易形成剩余油富集区;无井控制区域具有注入水未波及的特点,油层基本保持原始状态,为完整的未动用剩余油层。

图8 4-2号砂体剩余可动油饱和度平面分布图Fig.8 Plane distributing plot of remaining movable oil saturation of 4-2 sand in Fuyu Oilfield

[1]蒋平,丁伟,吕明胜,等.扶余油田东5-9区块扶杨油层储层构型及剩余油分布模式[J].地质科技情报,2013,32(6):103-109.

[2]邢艳娟,王燕津,白永江,等.扶余油田水淹层沉积特征与剩余油分布[J].吉林大学学报(地球科学版),2008,38(增刊):128-132.

[3]饶资,陈程,李军.扶余X10-2区块点坝储层构型刻画及剩余油分布[J].特种油气藏,2011,18(6):40-43.[4]王毅忠,苏燕,张海燕.扶余油田扶73块高含水期剩余油分布规律[J].油气田地面工程,2004,23(5):59-60.

[5]吴胜和,熊琦华.油气储集层地质学[M].北京:石油工业出版社,1998: 155-172.

[6]何增军.扶余油田东区南部油水过渡带精细油藏描述[D].大庆:东北石油大学,2011.

[7]封从军,鲍志东,杨玲,等.三角洲前缘水下分流河道储集层构型及剩余油分布[J].石油勘探与开发,2014,41(3):323-329.

[8]宋子齐,孙颖,常蕾,等.克拉玛依油田非均质砾岩油藏特征及其剩余油分布[J].断块油气藏,2009,16(6):54-58.

[9]王健,徐守余,仲维苹.河流相储层隔夹层成因及其分布特征[J].地质科技情报,2010,29(4):84-88.

[10] 陈程,宋新民,李军.曲流河点砂坝储层水流优势通道及其对剩余油分布的控制[J].石油学报,2012,33(2):257-263.

[11] 束青林.正韵律厚油层剩余油分布模式及水平井挖潜——以孤岛油田中一区NG53层为例[J].油气地质与采收率,2004,11(6):34-38.

[12] 石占中,张一伟,熊琦华,等.大港油田港东开发区剩余油形成与分布的控制因素[J].石油学报,2005,26(1):79-83.

[13] 张霞,潘彦珍,柏世斌,等.双河油田Ⅵ油组剩余油分布及井网综合调整研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2012,27(4):72-78.

(编辑雷雁林)

Study on the distribution characteristics of remaining oil in Fuyu Oilfield

LIU Zhi-di1, CHEN Li1, WANG Jun2, NAN Xin3, WANG Cheng-shen1, LI Pan1

(1.1.School of Earth Sciences and Engineering, Xi′an Shiyou University, Xi′an 710065, China; 2.Logging Drilling Center, CNPC Logging, Xi′an 710054, China; 3.Western Drilling Engineering Co.Ltd., Urumqi 830011, China)

In this paper, depending on the laboratory test data of pressure coring wells and actual production performance data, static analysis of core, logging and dynamic analysis of practical production were used to, systematical analyze the distribution characteristics of remaining oil in the study area. The study results show that, the residual oil in reservoir mainly distribute in the upper part of oil layer; the remaining moveable oil saturation of each layer appeared obvious difference, the producing degree in III, IV sand group are higher, the remaining oil saturation is low, while I, II sand groups have low producing degree, and the remaining oil has high residual oil saturation in oil well; the remaining oil saturation of oil sand which is not controlled by oil well is relatively high. The remaining oil of interlayer distribution is not inhomogeneous because it is affected by sedimentary microfacies, physical properties, mainly distributed in 7-2, 9-2, 11-1 and 13 small layers. The oil saturation in abandoned channel, natural levee, and crevasse splay development zone is relatively low due to the small thickness of sand body, poor physical property; the water washing degree in distributaries' channel, underwater distributaries′ channel development zone is high. However, because of its thick reservoir, large area, good physical properties, the water level of interlayer has big difference, and the upper reservoir still has large potential in oil layer.

Fuyu Oilfield; remaining oil; distribution characteristics; layer; interlayer; plane

2015-05-05

陕西省教育厅重点实验室科学研究计划基金资助项目(14JS082,14JS084);西安石油大学博士科研启动基金资助项目(2014BS22)

刘之的,男,甘肃通渭人,博士,副教授,从事储层测井评价研究。

TE122.23

A

10.16152/j.cnki.xdxbzr.2016-03-022