英国的宗教社会服务发展脉络及启示

2016-09-29吴限红

吴限红

(济南大学 政治与公共管理学院,济南 250022)

英国的宗教社会服务发展脉络及启示

吴限红

(济南大学政治与公共管理学院,济南 250022)

英国宗教社会服务与主流的国家福利之间的关系经历了4次主要变革,不同时期宗教慈善组织通过更新自身来调整与国家的关系,获取在慈善领域的发展空间,并为专业社会服务的形成提供了方法沉淀。将宗教服务放置于国家与社会关系的框架内考量,在中国国家与社会关系重塑的过程中,英国经验对中国的启示在于鼓励宗教慈善组织参与社会福利输送,需要政府提供系统的制度支撑,建立社会取向的社会政策,赋予宗教服务一定的发展空间。悬搁宗教与意识形态的差异和争论,以民众需求为本位,可以吸纳宗教资源以弥补法定福利供给不足的现状。政府与宗教慈善组织需要对自身分别作出调整,结合本土福利资源的情况,以福利水平的提升为共同目标促成合作。

宗教;社会服务;社会福利

宗教作为一种重要的社会力量,与社会福利活动有着内在的契合性。在人类社会发展的初级阶段,宗教服务几乎与社会慈善等同,承担了早期社会扶助贫弱、解救危困的责任,在提供食物、住所、衣服方面起到了显著的作用。宗教在社会福利领域做出的诸多努力,是宗教得到社会认同和接纳的基本原因之一。一直以来,以宗教慈善服务为重要支柱之一的民间社会服务,与国家公共服务和家庭支持系统共同构成了公民基本生活服务的基本类型。福利国家危机之后,受新自由主义思潮和福利多元主义的影响,市场化、私有化、地方化、社区化以及家庭化,成为国家应对福利保障的措施,其中包括了宗教慈善组织的再兴。宗教慈善组织和其他世俗性福利服务组织所扮演的职能,再度从残余、填补的边缘化角色,转变成为福利多元主义中重要的福利供给者。在英国,宗教提供社会福利有悠久的历史,宗教慈善组织和国家在提供社会福利的角色上经历了4个主要的发展阶段,最终确立了宗教慈善组织为社会服务主要提供者之一的地位,宗教的价值和宗教理念为福利国家的塑造提供了道德和物质上的源泉。

学者对欧美国家宗教在国家社会福利中的服务供给历史做出过论述,指出福利国家产生之前宗教发挥着福利传输的主要功能,福利国家建基于宗教服务的历史之上并挤出了宗教在福利中的位置[1-4]。宗教在后福利国家时期重回公共领域,发挥与政府的伙伴作用,主要原因是宗教慈善组织的服务优势和公众巨大的福利需求[5-8]。中国学者对宗教参与社会服务的历史实践有简要回顾,并探索世俗化宗教在公共服务中的角色,力图实现宗教慈善向现代慈善转型[9-14]。中国基督宗教参与社会福利的方式、界定宗教慈善组织在中国社会福利中的地位、以及基督宗教组织与政府间福利伙伴关系的形成不仅仅需要建立在对中国个案的研究基础之上,还需要建立在对西方宗教慈善组织参与社会福利历史的详尽了解之上。

一、教会为主的福利时期(中世纪时期)

中世纪时期的生活是小规模的、依赖于自给自足的小农经济,原子化的经济往往导致社会福利供给的原子化,扶贫救济或解决犯罪的行动都是在小范围内进行。国家在一定范围内关注贫困、犯罪等社会问题,但是在日常实践层面,责任大多留给了地方[1]10-19。物质匮乏导致大量的人口在贫困线以下挣扎生存,在这种情况下,互助是基于血缘和地缘的,也一定程度上依赖于庄园主是否有所作为。中世纪以王权为代表的公共部门在提供社会福利方面是不作为的,农民发展出了小规模的合作为自身提供保障,教会正是通过这种合作发挥作用,形成了主教、修道院、村庄为基础的教区网络体系[1]10-19,以教会为依托,为贫民、灾民、生活困苦者提供救助,照顾教区内的弱势群体成为整个教会的责任,并且由各地主教所督导。“教区是基督教信徒组织系统的最基本单元,是基督教慈善社会福利的责任区,也是近代欧美国家行政区域的滥觞”[9]142。

宗教在此时的社会生活中占据了慈善活动的中心位置,捐赠先要交由教会进行管理然后进行分配。教会的角色既是社会福利产生的来源,也是服务输送的机制[1]10-19。社会福利的发展与基督教教义教规密切相关,基督教的价值是慈善捐助的主要动力,基督教的“天职观”和“救赎观”要求信徒发展社会救济与社会互助,从而达到信仰者的灵魂救赎以及操练自身灵命的目的。施舍被视为逝后的一种保障,尽管施舍者更关心的是自身的灵魂救赎而不是受惠者,一般不会考虑到施舍行为的社会产出[1]10-19,但这些行为和宗教福利实践紧密结合,成为各种形式的宗教社会福利实践的表达[15]106-108。教会内部谴责与贬抑财富的思想与兜售赎罪券的实践之间产生矛盾,催生了大批逃离世俗生活的宗教修士群体,修道院制度应运而生,建立于荒凉地区的修道院成为扶助穷人和帮助弱者的重要中心。教会在救济、缓解贫困、维持穷人生计方面确实起到了很大的作用,但其运作模式缺乏效率,致使穷人滋生依赖心理,缺乏劳动动机和工作热情,没能够实现穷人的增能。

中世纪前期,教会可以说是救济穷人的主力军,到了中世纪的后期,地方的权力当局开始参与到济贫中来,逐渐拓展福利覆盖群体的范围,发展多元化的福利项目和福利救助方式。教会在教育方面也发挥着重要作用,世俗的僧侣提供神学和拉丁文的入门指导,为下层劳动者阶层提供接受教育的机会。到14世纪,有300多所学校是通过教会建立的,之后逐渐向平民阶层推进,粗略估计有3%到5%的人口受过英语、拉丁语和法语的教育[1]10-19,这与教会的教育是分不开的。

中世纪时期,英国存在着贫困现象,但是穷人没有被视为是一个团体而遭到排斥,贫困也未被界定为社会问题。社会服务供给是自给自足的自然经济的产物,是以教会为中心、以家庭和地方农村合作组织为载体的福利。教会是社会服务的供给主体,承担了教育、养老、济贫、医疗卫生、收养孤儿等福利实践,教会和修道院以提供食物、衣服、燃料、现金等形式对穷人进行院外救济。作为捐赠和服务系统的组织者和负责人,教会是福利行动的推动者,确立了一整套社会保障行动系统,形成了一套与世俗的国家权力平行的社会服务组织系统。修道院救济是济贫院社会服务的先驱形式,在《济贫法》实施之后,国家权力系统通过济贫院继续社会服务输送,将教会零散的、分散的社会服务通过教区分配制度化为服务的常规模式。

二、教会和国家协同福利时期(宗教改革至第二次世界大战)

宗教改革瓦解了既有社会福利体系,国家开始寻找新的途径解决尖锐的社会矛盾,维护社会秩序,从而形成了新的福利格局:教会与国家在福利中功能逐渐走向平行。

(一)宗教改革与伊丽莎白《济贫法》

宗教改革之前的英国,有两种解决贫困的途径:有教会背景的慈善组织的无条件接济与强制性行政手段的干预,实际上,政府并未提供充足的资源用于改善社会福利供给,只是在诸如认证“有资格”的乞讨者、惩罚不劳而获者等方面加以管理。济贫资源的主要部分来源于教会,教堂收入的三分之一用于救济本地贫民。宗教改革没收了教会的财产与慈善基金,否定了罗马天主教的绝对权威,大量的修道院被取缔,这几乎瓦解了修道院的慈善功能,大量的济贫组织随着修道院的消失而土崩瓦解。济贫责任缺乏承担主体,贫困与失业交织在一起,各种社会矛盾尖锐,严重威胁着社会稳定。国家开始从社会政策层面着手解决贫困问题与社会矛盾,寻找替代教会非正式性社会福利的制度性途径,建立世俗政权为主体的制度化扶贫机制成为必然。

在济贫法出台之前,英国就开始通过立法探索国家参与社会救济事业以及对救济进行管理的方法,形成中央政府——地方政府——教区单元为层级的社会服务系统,确立了“属地管理”原则,规定教区应对其管辖内的贫民负责,济贫资金来源于教区内对富人征收的济贫税。伊丽莎白《济贫法》改变了中世纪英国私人捐赠通过天主教济贫的方式,将旧的方式转化为制度化的国家救助制度,将以前分散的、应急性的济贫事务转化为国家的一项基本职能。《济贫法》把救济穷人的责任分配给了各个教区,政府在国家范围内划分了15 000个教区,在教区范围内实现济贫责任向政府的转移。教区为孩童设置了贫民习艺所,并规定民众具有扶助家人和亲属的义务,只有在贫民无法从家人和朋友那里获取帮助时,才由教区出面救助。实质上,《济贫法》并未改变英国慈善私人捐赠的传统,教区济贫资金并非来自财政,而是以单独向富人(地主和房产所有者)征税的方式来获得。国家并没有重新设立管理机构,而是通过立法将济贫事务统一,之后通过督促教区来执行。后来,很多教区设立了济贫院,到1834年济贫法修正时期,对有劳动能力者的院外救济遭到禁止,法律要求符合救济原则的穷人生活在济贫院,国家试图通过“劣等处置”和“济贫院检验”的强制性原则,促使院外穷人自立。济贫院制度是教区济贫和福利国家之间的过渡性制度,《济贫法》没有太多涉及济贫院,只是建议为“没有劳动能力的穷人”建造房子,《济贫法》本身没有明确教会的权责,没有提及牧师或者教会在缓解贫困中应该担任什么样的角色。

《济贫法》在社会福利领域的意义在于通过法案的方式提出了穷人救助的多维度思路:家庭、社会与政府同时承担济贫责任,政府在济贫领域具有依赖于税收支付的公共责任,亲属、邻里、教区在社会照顾中也具有社会责任。济贫的具体运作形式仍然没有摆脱既往依赖于教区划分的救助系统,教区依旧作为政府实施公共救助的依托单元。“这一时期宗教与社会服务的结合具有家长权威色彩以及因应当时社会经济秩序的现实考量,因此,即便是突出教区救助原则,也由于过于强调分类性劳动原则的分配制度,使贫民实际保障的效果很有限”[10]18-23。

(二)基督教社会思潮与慈善组织会社

19世纪,伴随着思想复兴和激进主义思想的互相碰撞,不同的思潮对贫困根源有着不同的认知和行动模式。这一时期,社会思想注重探讨道德和贫穷之间的关系,用大规模的教育体系扩张来提升穷人的道德。1833年之后国家对教会团体和慈善团体开办的学校予以补助,但是并未形成法定公共教育制度,立法未把教育正式纳入公共社会福利的范畴之内。新的社会思潮致力于在不同宗教背景的孩子中建立社会凝聚力,形成普遍的道德准则,从而反对阶级划分,因为在那个时代,以宗教为界限形成了不同的社会政治裂痕,使劳工阶层受教育,让其知晓自己的社会责任并传授其社会技能,在社会发展层面上有利于日益增长的工业发展[3]220[15]106-108。 这一时期较有影响力的思想先驱,在研究和服务实践中关注贫困,并且探讨贫困的原因和解决贫困的行动方式。贫困与道德联系在一起,形成了以下的逻辑:贫困促使穷人为了获得基本需求的满足而去从事不道德的事情,社会弊病的解决需要通过系统的教育推广提升道德质量。

19世纪的政府已经逐渐取代基督教在社会服务中的责任,但是法例体系未完成,很多教会接受自然神学的观点,丧失了传统的宗教热忱,教会的讲道都是乏味的道德说教,教会参与者减少。加尔文的预定论使信徒产生了宿命论的想法,信徒遵守宗教道德内驱力式微,对慈善工作抱有慵懒的态度[16]。宗教思想运动与社会服务理念让低迷的宗教逐渐有了活力,一些神职人员认为所有的信仰都是社会性的,而不仅局限于精神层面,主张通过会社组织教徒进行慈善救济,坚持个人救赎应该与社群实践相结合的伦理观,强调政府在社会福利中的重要作用,倡导政府在社会救济层面的责任。

工业革命导致了商业危机,贫困人员数量骤增,大量的宗教慈善机构出现,机构之间缺乏组织与协调,造成了救助资源的严重浪费和救助的不公平,教会牧师创立了跨教派的团体——慈善组织会社,以达到整合资源的目的,主要参与者为宗教信徒,目的在于培育贫困者的独立性与增进家庭在福利中的功能。会社通过系统化、效率化的组织动员将宗教生活与需要帮助者的救助联系在一起。慈善组织会社最初采取的是邻里互助原则,通过挖掘区域内的家庭、朋友、邻里、教区富人资源、通过教会的协助,力图建构广泛的人际关系网络从而分担社会责任,以此作为解决贫困的方法。救助系统在教区内实施,将教区分割为若干个单元,每个单元由一名教会执事负责,执事的工作是了解每个家庭和个体的需求和苦难。这一时期的友善探访员(friendly visitor)制度成为后期专业社会工作者的先驱,执事院(Court of Deacon)扮演着一个分配的角色,将各种不同需要的人士转介到合适的支援系统里,成为日后发展出来的个案委员会 (Case Committee)[17]。慈善组织会社逐渐发展成为全国性的组织,在信仰层面推进了社会福音的广泛传播,也促进了宗教慈善事业的兴旺发达。

总之,正如学者王顺民指出的那样,从专业社会福利形成的历史脉络来看,专业性的社会工作方法不是源于国家的行政管理,而是来自于宗教慈善组织的发展,事实上,这种由宗教神职人员推动形成的自愿组织,除了从事济贫、医疗、收容等等用以满足福利需求外,也为贫民生活开展出自助、自立的个案服务以及社区照顾的工作模式[10]18-23。

三、福利国家时期(第二次世界大战至1970年代)

二战期间,英国政府一直用福利国家的美好蓝图鼓舞人民斗志,二战对社会经济生活产生了严重的破坏,社会中的个体普遍具有重建正常秩序社会生活的强烈心理期待,基于基督教道德和社会秩序基础之上的宗教社会服务无法应对失衡的社会秩序,建立系统的集中化的国家社会福利机制回应社会需求势在必行。英国在宗教力量与自由主义者之间并没有出现像法国一样的敌对关系,相反,宗教力量是自由主义的忠实拥护者,自由主义也为宗教提供便利[18]499-500。这种宗教与国家之间的和平关系以及国家对不同的信仰之间的包容,导致了20世纪早期宗教机构和世俗机构之间平衡关系的建立[18]499-500,也促进了国家福利责任接管的顺利过渡。

从教会的角度而言,战后宗教社会服务的衰退有如下原因:主观上,英国民众饱受战争中身体和心灵的双重折磨,不仅是先进的思想家和庸俗贵族,普通民众也在信仰上逐渐失去了对上帝的信心,甚至开始怀疑既往对基督教文化传统的认同,这导致教会社会服务参与者从根本上失去了服务的价值基础、丧失了服务热情。二战后伦敦人的宗教状态调查显示:10人中最多只有1人真正和某个教会组织有密切来往,大约2/3的人从来或事实上不去教堂[19]。客观上,战争造成了教会事业百废待兴,基础设施不足、财政上陷入了困窘,崇拜、聚会等活动中断,社会服务活动难以继续。这一时期,福利思想为福利国家的建立提供了行动合理性的理念依据,经济萧条导致了一种共同体福利哲学的形成,社会福利不再被视为仁慈、德政的表现,而是依附于自由、平等、社群主义思想的公民权,社会、经济的重新分配获得了合法化的身份,福利供给秩序依据需要界定,而不必探究成因[10]。社会福利的领域超越了贫穷者、弱者的界域,逐渐向公民权利的范畴延伸。贫困的原因不再与道德低下联系在一起,而注重考虑贫困的社会原因和结构性条件与背景。建立政府集中化供给的福利供给成为解决社会矛盾、回应社会需求的重要途径,国家从政治、社会政策入手构建社会福利行动模式。

福利国家体制进一步挤出了教会社会服务,政府成为社会福利供给者,提供从“摇篮到坟墓”的全方位保障。一方面,国家健全社会服务覆盖网络、提高服务水准,这使教会的社会服务丧失了很大领地,另一方面,政府通过立法等行政手段将宗教慈善部门主办的医疗保健服务进行所有权转交,由政府集中进行资源控制,宗教慈善团体所拥有的社会服务资源向法定部门转移[20]。尽管教会的慈善功能逐渐边缘化,但是仍起着补充作用,宗教慈善团体因为贴近社区、对需求反应灵活的优势,在服务少数民族、残疾人、边缘群体和难以接近群体(hard to reach groups)方面发挥着优势作用。

总之,福利国家时期,“包括宗教团体在内的民间自愿组织并没有能力处理资本主义的社会风险与社会安全问题,新兴福利哲学不再认为济贫救弱是一种慈善行为,而是社会共同责任,这种建基在以社会保险作为福利国家的正当性基础,导致包括宗教团体在内的慈善部门丧失很大的活动空间”[10]18-23。客观的和集中化的福利国家是英国战后社会福利供给的主要特点,尽管有宗教背景和导向的一些服务组织依然在发挥着作用,但是教会作为社会服务主要供给者的时代已经终结了。

四、多元化主体的福利供给时期(20世纪70年代之后)

宗教慈善组织没有被制度化为社会福利供给的主要合作伙伴,也没有被排除在社会福利体系之外,时至今日,英国仍然把宗教慈善组织作为社会福利供给系统的一项有力的补充[18]499-500。

政策对宗教慈善的关注是国家福利系统的一个重要转变,20世纪70年代,英国社会遭遇严重的经济危机与社会危机双重打击,福利国家从摇篮到坟墓的全面社会福利遭遇到了前所未有的挑战。新自由主义社会思潮强调国家对经济的较小干预,压缩政府职能,在新自由主义的影响下,为了应对老龄化、贫困失业等种种社会问题,国家重新调整了自己在社会福利供给中的角色,包括宗教慈善组织在内的志愿组织的地位开始凸显出来。英国政府认为“政府需要与非官方部门建立伙伴关系,无论是在教育、卫生、社会工作、预防犯罪方面,或是在儿童看护方面,一个有能力的政府应该是加强而不是削弱公民社会。”[20]随着福利私有化思想的传播,宗教性和其他世俗性福利服务所扮演的职能,再度从残余、填补的角色中,转变成为福利多元主义中的重要参与者[10]18-23。

新基督教右派对福利危机的解决方法提出自己的主张,反对福利国家,提倡缩减国家功能,为市场、家庭和慈善部门预留发展空间;国家的责任在于保护人民生命财产安全,不应该介入社会福利和慈善,国家的过度干预会使家庭、教会等组织丧失独立性和自主性。新右派的思想与保守主义政权显示出亲和性关系,为后福利国家时期的宗教慈善组织争取到了发展领地和发展契机。

这一时期宗教慈善组织得以重新进入公共福利领域成为政府合作伙伴和主要的服务供给者之一,得益于几个方面原因:(1)公共领域福利责任的转移。新保守主义提倡福利供给的多方参与,从道德性的论述出发,在谴责福利国家不当干预的同时,强调家庭、社区、教区、邻里的责任。宗教慈善组织在社区有服务基础,了解社区真实需求并反应灵活,能够根据情况的变动随机适宜地对项目进行调整,擅长调动社区、邻里、家庭资源进行互助。(2)宗教服务价值与福利价值的契合。比起建基于公民权利基础上的官方社会服务,宗教提供的社会服务更多关心价值、道德层面的元素,注重对服务对象整体性的人文关怀与沟通交流,将博爱、服务、正义等宗教价值观运用在服务中,传递重塑穷人道德的理念[21]。宗教价值与社会福利价值在本质上具有同质性,并且能够弥补国家社会服务精神关怀的缺失,有效支撑法定福利并形成合力互补。(3)宗教性服务的资源优势。在混合福利经济体制下,宗教慈善团体被视为福利资源的重要来源,义工、教会场地、社区基础、源于信仰网络的资金,这些都是宗教慈善团体可以贡献的人力、物力和财力资源,政府出于福利资源最大化的目的支持宗教慈善团体参与社会福利供给。此外,宗教慈善团体的社会服务在某些领域具有很大优势,如在临终关怀、家庭关系、边缘群体的服务上。

1980年国家社会服务委员会更名为国家志愿组织服务委员会,之后,政府开始对福利国家体制做出较大调整,实行社会服务私有化,信仰团体的功能得到进一步重视。然而,这一时期,在政策层面上,慈善组织没有得到充分的认可和支持,这一度造成慈善组织和政府之间合作关系的紧张。1980年之后英国政府在“赋权公民”的执政理念下,首先寻求一种与社会的“伙伴”关系[22],此后,政府与慈善组织的关系在政策上得以确立。20世纪90年代开始,政府在认可宗教慈善团体传统服务的基础上,支持宗教慈善团体在健康、社区建设、照料等方面发挥作用。新工党把宗教慈善团体作为主要依托来推进社区复兴和社会包容,政府先后签订“英格兰与威尔士地区政府与志愿组织及社区关系协定”。协定包括5方面内容:资金支持、政府购买、咨询与政策评估、志愿促进和少数民族的支援。“协定对政府部门和慈善部门双方的权责做出了规定,这一协定确立了包括宗教团体在内的慈善部门是政府的民间伙伴地位”[23]。

伴随着英国政府福利责任的下放以及政府与非营利组织之间的契约委外,教会等宗教团体建立了大量的依附于宗教机构但形式上独立运作的慈善组织,这些组织在发展中呈现出与母体教会信仰关联程度不一的组织特征。此外,现代化和世俗化催生了新的神学实践,宗教逐渐私人化,产生了与宗教并立的个人主义的灵性,个体对信仰有自己的理解而不遵循某一特定的宗教传统[24],很多人在远离宗教场所的私人空间表达其宗教情感,这被称之为“信仰但不归属”(believing without belonging)[25]。学者用宗教慈善组织这一综合概念作为宗教团体以及宗教团体的附属机构的总称。近年来,学者开始关注宗教慈善组织的实践模式与框架,关注其在为弱势群体、边缘群体以及有特殊需要的群体提供服务上所具有的优势。宗教慈善组织的服务形态、服务方式、服务范围以及与政府关系正发生着转变,社会服务领域的界域从边缘化、私人化的领域逐渐向法定的公共社会服务领域延伸,并逐渐在竞争环境中发展自身。和其他的志愿组织一样,宗教慈善组织参与政策咨询、竞争政府资助、购买服务合同、并对社会问题提供创新性的解决办法[26]。

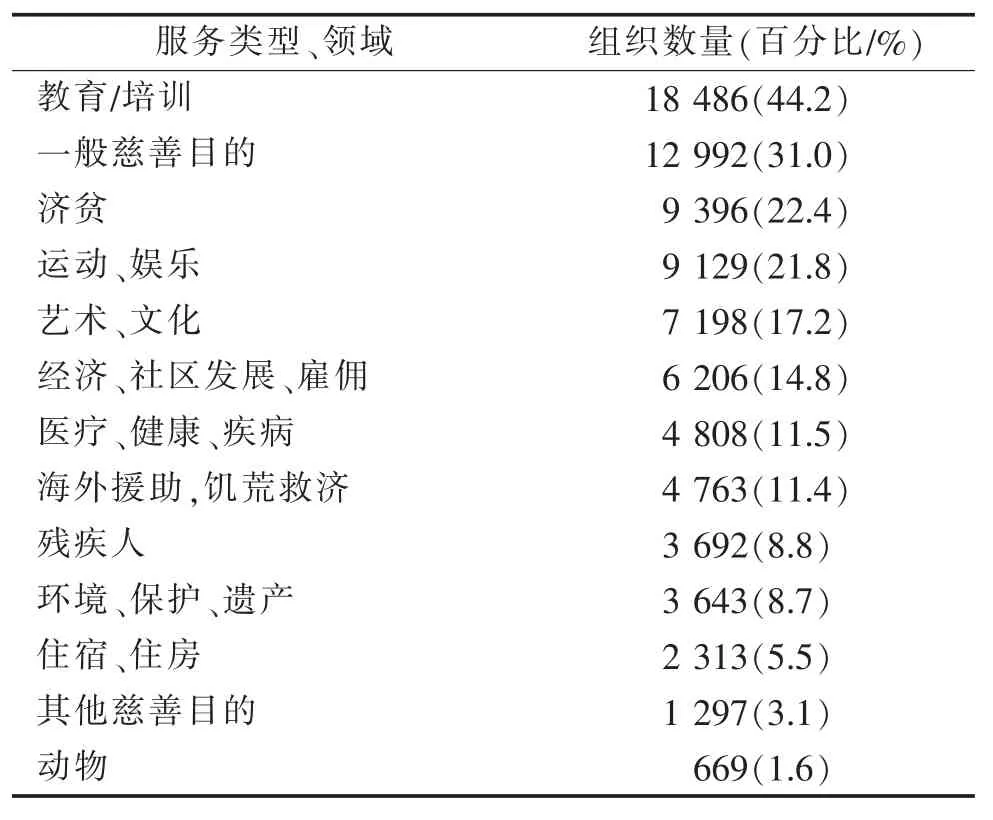

五、英国宗教社会福利组织现状

以金钱、食物、衣服、住宿为内容的直接救济是宗教最原始的社会服务方式,英国的宗教慈善团体至今保持强大的募捐能力,在提供货币形式和实物形式的直接救济方面发挥重要作用。在当今的宗教慈善组织中,英国国教会、基督教、天主教和福音派所支持的一些团体,如救世军、耶稣军、约瑟夫社团、穆斯林服务中心等团体在济贫和向无家可归的人提供食物住所方面起到了重要作用[18]499-500。2006年,23 832家宗教慈善组织向慈善委员会汇报了岁入,这个数字要小于实际的数量,因为很多慈善组织以宗教价值作为核心的指导原则,但是并不把机构本身定义为宗教性的,还有一些小规模的机构没有注册为慈善组织[5]7-17。宗教慈善组织数量占了慈善机构500强的14%,占有慈善500强总收入的8%[5]7-17。依据英国慈善管理部门2007年报告,56%的宗教慈善组织从事资金筹集和发放工作,35%从事服务提供,一半的组织旨在服务公众,40%的组织专注于儿童和青年人服务[5]7-17。Rana Jawad对宗教慈善组织的服务类型和领域做出较详细的统计,下表反映了服务的类型、领域,以及提供该类型服务的组织数量:

表1 英国宗教慈善组织活动类型、领域[15]106-108

六、英国宗教社会福利对中国的启示

历史上,宗教与政府、家族、宗族一起构成中国古代社会福利的主要类型,宗教团体兴办的慈善公益事业对中国的社会民生有很大的贡献[27]。改革开放以来,宗教逐渐与意识形态的争论相脱离,宗教事业得到较为迅速的发展,不管是信徒数量还是组织数量都在增加。社会政策对宗教的包容度越来越高,宗教在社会中的位置已经成为完全意义上的第三部门。有信仰背景的组织已经不仅仅局限于捐款捐物等简单的服务方式出现在公众视野中,其从事的公益活动逐渐从零散化、分散化朝向组织化、制度化、集中化的方向发展,以正规化的方式进入到社会公益事业领域。常见的组织形式为:小型医疗机构、儿童照料机构、基金会等等,这些机构在公共事业领域逐渐展示出参与社会公益的能力与优势。随着公民社会的发育,逐渐出现了非教会主体但依托于教会的非营利组织,有宗教背景的社会组织参与福利供给,影响力较大的组织有基督教青年会、基督教女青年会、爱德基金会、进德公益基金会、慧灵。这些组织与纯粹的宗教团体相区别,但是有明显的宗教背景,是介于信仰与世俗之间的组织。据不完全统计,全国基督教(新教)爱国宗教团体兴办老人院 23所,幼儿园20所,医院诊所23所,康复中心4座,还开办了一些儿童福利院、学校等[28]。天主教界近年来为各种慈善事业及赈灾活动捐款达5 554万元,捐献衣物70余万件,捐建希望小学60多所,资助失学儿童及大学生3 630人,建幼儿园22所,诊所174所[29]。中国天主教下属的宗教团体,包括教区、堂区和依附于天主教的社会服务组织,开办了共345个社会公益组织(不包含麻风病医院),其中有12所慧灵智障人士康复机构,212个诊所和医院,68所老人院,35所幼儿园,4所学校,13所残疾婴儿照料机构,5所艾滋病关爱机构[30]。

中国具备宗教参与社会服务的历史传统,也具有宗教参与社会福利的稳定起点,中国国家与社会的关系正朝向“小政府,大社会”的模式转型,基本确立了志愿组织在多元化公共福利供给中的福利供给者之一的地位。然而,政府与宗教团体、有宗教背景的非营利组织之间的关系尚未完全理顺,制度设计不能满足宗教慈善组织参与社会福利供给的需求,政府和宗教慈善组织的伙伴关系正处于探索发展阶段。

(一)宗教参与社会服务需要完善的制度支撑

宗教在福利领域的位置与政治制度、社会政策的调整和变迁密切相关,宗教与国家政治机构有何种程度的整合性,直接影响宗教组织的服务是处于核心主体位置还是被法定服务排斥于边缘。英国宗教福利在公共领域中的起伏缘起于国家鼓励志愿组织参与社会政策的决定,社会取向的社会政策削减政府在福利中直接供给的责任,强调政府对志愿组织的支持,这直接导致了包括宗教慈善组织在内的志愿组织获得了充分的空间参与社会服务,英国政府为宗教参与福利供给提供了一系列政策支持与制度保障。中国宗教参与社会服务的制度框架还有待进一步完善,很多宗教慈善组织的身份地位在国家与社会关系中是模糊不清的,有些宗教慈善组织的身份介于宗教团体和世俗性非营利组织之间。按照现行中国对非营利组织管理的规定,教会属于社会团体而非民办非企业单位,而政府的鼓励性政策主要针对民办非企业单位,因此,教会在社会服务方面很难获得政府的资金、技术支持。同时,宗教团体创立的一些运作比较独立的非营利组织在获取“民办非企业单位”身份中仍面临很多困难。很多宗教慈善组织不能享受慈善优惠政策、不能吸引海外捐助、不能向大众募集资金等等。因此促进宗教慈善组织进入福利领域需要消除制度上的隔阂,充分发挥政府在伙伴关系构建中的主导作用,变革更新原有的宗教管理制度和慈善事业管理制度,赋予宗教慈善组织一定的自主性,为宗教参与社会服务提供一定的空间,同时完善政府的监督管理职能。

此外,中国宗教在社会福利中的位置需要国家将宗教服务纳入到国家与社会关系的分析框架中,这源于福利政策自诞生之日起便具有双重身份:“国家”主义的制度建构和“社会”主义的价值取向,宗教福利的位置变化是与社会中结构性背景的变化相适应的。国家与社会关系的互动轨迹决定了宗教服务被边缘化还是内化为法定福利的一部分,宗教社会服务应该与公共服务领域中的宗教、志愿组织的制度化变迁联系起来进行解释。

(二)以需求为导向促进宗教与政府的福利合作

英国的历史表明,在慈善传统及工业革命时期形成的“慈善提供服务、政府进行管理”的基本公共服务模式的基础上,在“第三条道路”的社会思潮影响下,英国政府与民间共同探索出一条社会体制改革的道路,即政府与慈善部门在公共治理中的合作,慈善是社会经济发展中不可或缺的一个组成部分,这使得英国沿用的政府与民间这两条社会体制改革路线不再泾渭分明[23]。当法定福利资源供给不足、民众福利需求攀升时,政府倾向于寻找合作伙伴,扩大资源来源渠道,弥补福利供给的不足,形成双重或多重主体的福利供给模式。现阶段中国法定的社会福利供给滞后于民众日益增长的福利需求,公共服务存在着总量供应不足、公共投入短缺、分配不均衡等方面的问题,而中国宗教信徒众多,宗教是一个相当可观的社会资源,在当前中国巨大的社会福利需求以及有限的政府资源的情况下,社会资源无疑应当被吸纳和鼓励参与到这个社会工程中来。正是在这个意义上,“宗教作为一种社会资源存在,而且随着社会的成熟发展以及政策的进一步完善,其更大范围地参与社会公益慈善事业的可能性也随之增加”[31]。鼓励宗教参与社会福利事业能够促使法定慈善和宗教慈善之间形成取长补短的互补作用,从资源上扩大福利资源的来源,将教会网络产生的资源吸引到公共福利领域,发挥宗教慈善组织的优势。使社会福利在形成灵活高效的运作机制的同时输出体现人文关怀的社会价值和服务。宗教慈善团体与国家机制、市场机制形成协同合作,能够弥补政府法定服务无法顾及个别群体、边缘群体特殊需求的缺陷。

总之,政府与宗教的福利伙伴关系是福利多元化的要求,也是符合中国国情的选择。福利制度需要满足民众的多元化需求,需要建立在一种对国家和个人责任的正确理解之上,社会保障未来的改革和发展应该遵循这样的基本原则,即社会福利并不仅是国家的责任,而是个人和国家共同的责任[32]。

(三)政府与宗教的合作需要双方做出调整与适应

宗教组织的社会服务在现实层面是世俗性的,宗教组织服务中关注的服务对象是世俗社会的组成个体,关怀对象本身的需求是不断变化的,宗教的服务目标也会因时代的变迁而调整。英国的经验说明,宗教短时期内不会淡出公共领域,宗教参与社会服务是一个不断调整自身,适应社会的长期的动态过程。福利领域一个不可否认的事实是宗教能够通过慈善事业更新在公共领域的存在方式,基督教慈善依靠自身对道德和社会秩序的理解,借助着宗教改革的动力,显示出服务的耐久性。源于宗教神学的伦理价值塑造了社会福利价值和理念,社会服务专业化之后仍能够在道德层面形成与专业社会服务价值的互补,促使公共部门重新审视社会福利的本质,并通过在福利领域的介入影响社会福利政策的形式,塑造非国家的福利行为。基督教普世的价值观,通过公共领域的服务合作获得与社会福利价值共通之处,不断对自身作出调整以适应社会的变迁。基督教的慈善行为伸缩性很强,有顽强的生命力,能够在欧洲革命的巨变中存活下来,并且能够寻找新的方法来解决社会福利中的问题[2]21。虽然宗教消亡论坚信理性的展开可以消灭依赖于天启和信仰的认知方式,但反对者认为信仰具有极强的伸缩性,不与制度层面教会权威的衰落相伴而生,信仰不是社会结构的连带反映,也并非理性意识所能消除[33]。第二次世界大战后宗教在参与世俗领域事务中的态度是不断妥协的,这种妥协在与政府合作契约委外的要求下越发明显,宗教内部神学实践和社会服务逐渐呈现出分离运作的趋势,并因市场的需求而强化。宗教并非如现代化理论所预测的那样会逐渐淡出公共领域,而是会与其他经济行动嵌入在社会网络之中,宗教在与社会环境的互动中被构造并存在于这种构造之中[12]42-43。

中国对待宗教的态度是“引导宗教与社会主义相适应”,其中就包括了发挥宗教的社会建设功能,这种“引导”的政策不是强制性改造,也不是单向度将宗教完全按照政府的标准进行约束。与世界其他国家一致,中国鼓励宗教参与社会服务,鼓励宗教组织在服务中保留内在的博爱、服务、助人等核心价值支撑,而对于服务中宗教性的符号和象征资源的凸显,则不在政府鼓励的范畴内。政府与宗教的合作应该基于社会—历史的要求建构一种适应性宗教认同方式,寻找国家与宗教能够在福利领域进行整合的适应性认同路径,注重双方的协作与整合。就宗教慈善组织而言,在一定程度上降低宗教文化本来的群体、组织意义,但却又另外建构了一种宗教文化的运作形式——以人际沟通或社会服务为中心的宗教运作形式,围绕着个人的信仰方式、人际互动方式来进行,以及各种社会化、乃至个性化的宗教文化产品,呈现了不同程度的社会协调功能[13]161-173。就政府而言,中国传统慈善从来不是纯粹的政府行为,各种诸如宗教、宗族等民间力量一直在社会福利中发挥着作用。政府坚持放权的理念,将兼具国家和社会双重实体的社会团体整合入社会服务领域,发挥“社会”力量的制度化联结作用,通过调整与适应而建立的合作关系能够使国家和社会相互促进,能够有效产生民众受益的公共福利产品。

总之,宗教参与社会福利因不同的国家、不同的背景、不同的观念与社会习俗而出现不同的态势,中国“强国家,弱社会”的关系模式正在转型,这是一个长期的过程,促进宗教参与社会服务需要参照西方的经验,同时结合本土的实践,尊重本土情况的实然状态,不断调整国家与社会关系,完善福利制度,增强福利政策的包容性与开放性,在国家与社会的良性互动下实现福利治理与社会参与的双赢。

[1]MIDWINTER E.The development of social welfare in Britain[M].Buckingham:Open University Press,1994:10-19.

[2]INNES J S.Church and voluntarism in European Welfare(1690—1850)[C]//Cunningham H,Inners J.Charity,Philanthropy and Reform.London:Macmillan Press,1998:21.

[3]BRENT R.Liberal anglican politics:whiggery,religion,and reform:1830 1841[M].Oxford:Clarendon Press,1987:220.

[4]PROCHASKA F.Christianity and social service in modern Britain[M].Oxford:Oxford University Press,2006:150.

[5]VÉRONIQUE J,BELINDA P,KARL W.Faith and voluntary action(an overview of current evidence and debates)[R].London: NCVO,2007:7-17.

[6]HARRIS M,ROCHESTER C,HALFPENNY P.Voluntary organisations and social policy:twenty years of change[C]//HARRIS M.,ROCHESTER C Eds.Voluntary Organisations and Social Policy in Britain.Basingstoke,UK:Palgrave Macmillan,2001:1-20.

[7]SMITH G.Faith in the voluntary sector:a common or distinctive experience of religious organizations[R].Manchester:Working Papers in Applied Social Research,Department of Sociology,University of Manchester,2003.

[8]DINBAM A,LOWNDES V.Faith in the public realm[C]//Dinham A,Furbey R,Lowndes V.Faith in the Public Realm: Controversies,Policies and Practices.Bristol,UK:Policy Press,2009:1-20.

[9]林本炫.宗教与社会福利[C]//林万亿.台湾社会福利:民间观点.台北:台湾五南图书出版有限公司,1984:142.

[10]王顺民.宗教福利[M].新加坡:亚太图书出版社,1999:18-23.

[11]王顺民.当代台湾地区宗教类非营利组织的转型与发展[M].台北:洪叶文化出版社,2001:4-45.

[12]黄海波.宗教非营利组织的身份建构研究:以上海基督教青年会为例[M].上海:上海社会科学院出版社,2013:42-43.

[13]李向平.宗教组织及其服务社会的认同模式——中国当代宗教的社会协调功能[C]//中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地秘书处.当代中国民族宗教问题研究.甘肃民族出版社,2008:161-173.

[14]刘继同.积极适应与服务社会——中国基督宗教慈善服务现状与政策框架研究[C]//赵建敏.天主教研究论辑(第2辑),2005:330-350.

[15]RANA J.Religion and faith-based welfare[M].Bristol,UK:Policy Press,2012:36-37,106-108.

[16]徐敏雄.台湾基督教长老会社会服务服务事工的发展[EB/OL].[2014-09-01].http://www.fhl.net/sms/2k0716.htm.

[17]卢锦华.探索信仰与社会服务的结合[EB/OL].(2011-03-05)[2014-09-01].http://www.forum.1ch.hk/gogo/viewthread.php?tid= 226.

[18]IPEK G men.The role of faith-based organizations in social welfare systems:A Comparison of France,Germany,Sweden,and The United Kingdom[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2013,42(3):499-500.

[19]钱乘旦,陈晓律,陈祖洲,等.日落斜阳:20世纪英国[M].华东师范大学出版社,1999:238.

[20]王名,李勇,黄浩明.英国非营利组织[M].社会科学文献出版社,2009:33.

[21]MONSMAS.Working faith:how religious organizations provide welfare-to-work services[R].Philadelphia:University of Pennsylvania,CRRUCS Report,2002:5.

[22]贾西津.伙伴关系——英国政府与社会关系的启示[J].学会,2006(6):31-34.

[23]中国公益研究院.背景资料慈善与社会体制改革——历史背景和政策导向[R].北京:中国公益研究院,2013:10.

[24]CHAMBRE S.The changing nature of“faith”in faith-based organizations:secularization and ecumenicism in four AIDS organizations in New York city[J].Social Service Review,2001(9):435-455.

[25]DAVIE G.Religion in Britain since 1945:believing without belonging[M].Oxford:Blackwell Publishing,1994:10-20.

[26]HARRIS M,Halfpenny P,Rochester C.A social policy role for faith-based organisations[J].Journal of Social Policy,2003(32): 93-112.

[27]“和谐社会的宗教论”课题组.和谐社会的宗教论[M].北京:宗教文化出版社,2010:546.

[28]刘柏年.发挥自身优势积极为构建社会主义和谐社会贡献力量[C]//国家宗教事务局.中国五大宗教论和谐.北京:宗教文化出版社,2010:343.

[29]何光沪.宗教与当代中国社会[M].北京:中国人民大学出版社,2006:375.

[30]张士江.从进德公益展望有信仰背景的公益事业的发展[C]//张士江,魏德东.中国宗教公益事业的回顾与展望.北京:宗教文化出版社,2008:3.

[31]黄剑波.福利公益慈善、社会资本与社会发展——论宗教在当代中国社会中的参与需要和可能[J].广西民族研究,2005(3): 33-40.

[32]RES P.Social welfare in Britain(1885—1985)[M].London:Croom Helm.1986:240.

[33]丹尼尔贝尔.再谈美国例外论:市民社会的作用[C]//唐·艾伯利.市民社会基础读本——美国市民社会讨论经典文选.北京:商务印书馆,2012:480.

[责任编辑:箫姚]

The Evolution and Enlightenment of Religious Social Service Provision in Britain

WU Xianhong

(School of Political Science and Public Administration,University of Jinan,Jinan 250022,China)

In Britain,the relation between religious welfare and welfare provided by government experienced four main revolution. Religious charity is dynamic and it is able to adjust itself in social change to obtain a development space in charity field.So that religious welfare supply methodology foundation to state welfare.If religion is placed in state-society frame,China has the same logic with Europe.Through analysis of welfare evolution and reality description,this paper indicate in the process of state-society relationship reshaping,China can learn lesson from Britain experience,not only to encourage religion group to participate social service delivery,but also government should provide well-established institutional supporting system,supply society oriented social policy,and give religious welfare some developed space.Chinese government need to suspend difference and controversy between religion and ideology,based on social needs,adopt religious resource to fill current welfare shortage gaps.Considering the status quo of welfare resource in China,both government and religious group need to adjust themselves,cooperate on the base of enhancing the welfare level.

religion;social service;social welfare

C913.7

A

1009-3370(2016)02-0150-09

10.15918/j.jbitss1009-3370.2016.0223