基于校企共同体的“校中厂”运行机制及对策研究

2016-09-28张炜

张炜

摘 要 校企共同体是校企双方以合作共赢为基础,以协议形式缔约建设的相互开放、相互依存、相互促进的利益实体,是校企合作的新型组织形式。通过走访调查分析校企共同体的“校中厂”运行现状,建议重点从优化顶层设计、打破地理局限、深化资源共享、项目专业共建、师资团队共融、校企文化共育等方面创新和完善运行机制。

关键词 校企共同体;校中厂;高职院校;企业

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)17-0012-04

一、基于校企共同体的“校中厂”内涵

“共同体”(Community)一词涉及范围比较广泛。1887年,德国现代社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)在《共同体与社会》(Gemeinschaft und Gese11schaft)一书中,将“共同体”(Gemeinschaft)界定为一种基于协作关系的“有机组织形式”,一种具有共同归属感的社会团体,一种特别的、理想的“社会关系类型”,一种有别于“人为状态”的、“天然状态”的社群组织形态。滕尼斯的“共同体”是一个群体概念,强调群体中的个体共同的精神意识以及对特定社群的归属感和认同感。

校企共同体是一种相互开放、相互依存、相互促进的利益实体,以合作共赢为基础,是校企合作的新型组织形式。“校中厂”则是合作企业全部或部分搬入高职院校,双重管理和运作,集生产和教学功能于一体的生产性实习基地。

基于校企共同体的“校中厂”模式则是合作企业全部或部分搬入高职院校,打破地理局限,实行理事会领导下的二级学院院长负责制,校企双方共同运作,体现学校生产性的校内实训基地。

二、“校中厂”存在的问题

目前,高职院校的校企合作往往是企业冷、学校热,校企双方融合度低,校企合作观念与现实脱节。

(一)顶层不明,责权不清

有些高职院校虽然与企业建立了合作关系,甚至也成立了校企共同体,但双方责权不清,没有完善的机制保障运行,难以实现“利益共享,风险共担”。如校企双方成立理事会后,理事成员校方偏多企业偏少,结构不够合理,理事会会议制度不健全,二级学院负责机制不明确等;专业定位模糊不清、“同质化”严重,教学内容和条件滞后、跟不上产业发展要求,人才培养达不到企业要求等,企业利益没有得到保障。

为此,国家层面出台了一些职业教育相关的政策法规,但对校企合作并没有明确要求,对企业参与校企合作的职责没有强制规定,更缺少对企业的优惠政策,校企合作缺乏执行力。

(二)地理局限,阻碍合作

由于搬迁成本、品牌价值等因素,合作企业一般不会整体搬入学校,而是在学校建立实训基地。这些实训基地往往只是企业生产过程中的某个环节,而不是企业生产的全过程,很难让学生体学到企业的真实技能。校内实训基地更无法起到产业集群的效果,造成产业链严重脱节,因此也不能帮助学生了解行业链条,更不能帮助学生掌握不同岗位的职业技能和提升素养,阻碍校企之间的合作。

(三)权益不等,资源互分

在校企合作中,对企业来说经济效益是第一位,对学校来说社会效益是第一位,两者很难和谐发展,兼而得之。企业想从学校得到的,至多就是学校拥有人力资源,可以帮助企业完成简单的生产任务,同时可以在实训中选拔优秀的员工。除此,学校不能给予企业更多,企业因此缺少合作主动性和积极性,企业的参与有时只是一时需要,合作层次浅。企业在校企合作过程中难以保障自身利益,合作双方找不到共同的利益契合点。同时,企业有时会认为高职院校层次低、科研水平有限,而把校企合作当作一种负担,担心对自己的生产经营产生负面影响,甚至产生安全事故或泄露技术机密。

(四)项目专业,分开发展

高职院校的教师重教学轻科研,立足学校自身,科研水平有限,加之学校科研氛围不足,难以与企业开展深度技术合作,更不能将企业的项目建立在学校的专业之上,两者分别发展,难有交集。因此,学校与企业在人才培养、科研开发、转化应用等方面,无法达到合作预期。

(五)团队分离,各为其主

在多数高职院校,校企合作还是限于“订单班”培养模式,学校主动要求企业科研人员参与课程建设的情况并不多见,因此很少有企业力量参与教材编写。有的高职院校虽然成立专业教学指导委员会,并邀请企业人员参与其中,但很少采纳企业提出的意见和建议,不能从根本上与企业深入合作,更不会因为企业需求打破自身的课程结构。

(六)文化差异,难以融合

崇尚技能、尊重劳动是中华民族的优良传统,但现实情况是高技能人才没有获得应有的经济待遇和社会地位,职业教育的社会接受度低。这种主流思想和现实情况使得“校中厂、厂中校”的生产教学运行并不理想,学生对在企业学习技能或从事技能工作兴趣不大,导致顶岗实习专业对口率低,这极大影响着校企共同体的运作。同时,校企文化的差异,也影响校企共同体的发展,使校企之间融合度低。

三、“校企一体化”的内涵及运行机制

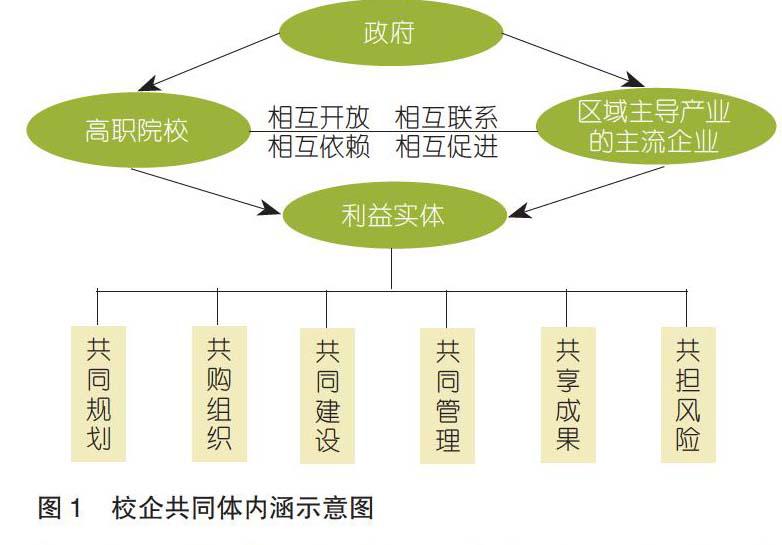

“校企一体化”是指学校和企业两个独立的组织,为提高各自的竞争力而进行优势互补合作,风险共担,利益共享。“校企共同体”是一种相互开放、相互依存、相互促进的利益实体,以合作共赢为基础,是校企合作的新型组织形式,其内涵具体见图1。

基于校企共同体的“校中厂”模式则是合作企业全部或部分搬入高职院校,从而打破地理局限,实行理事会领导下的二级学院院长负责制,校企共同组建和任命分院领导班子,使校企合作更加紧密。由学校提供场地,与行业主流企业合作,将企业生产设备、技术人员等资源引入学校实训基地与学校设备、师资进行整合,按企业化要求组织生产和科研,结合生产按学校要求开展教学,集生产、教学功能于一体的办学实体。

四、对策建议

(一)优化顶层设计

建设顶层管理结构。杭州职业技术学院与区域主流企业共建校企共同体(二级学院),实行理事会领导下的分院院长负责制,校企共同组建和任命分院领导班子,建立“管理共同体领导机制”,如图2所示。组建理事会,由企业老总出任校企共同体理事长,校长为副理事长,其余理事企业多于校方(一般设7名理事,其中企业4名),以保证企业的主体地位。由理事会任命二级学院院长(一般为企业方出任),如达利女装、新通国际、普达海动漫艺术学院院长分别由企业老总直接兼任,学校选派常务副院长或副院长。建立分院院长与企业厂长联席会议制度、专业负责人与车间主任例会制度、教师员工身份互认制度,从制度层面保障校企共同体的持续发展。从而在顶层设计上确保企业的主体和主动地位,鼓励其参与人才培养全过程,实现校企双方利益共同体。

(二)建立资源共享机制

学校资源无偿供企业使用。如杭州职业技术学院与行业主流企业共建的7个校企共同体,学校均免费提供场地供企业使用,并提供支持,按企业需求改造教学场地。学校师资支持企业开发产品,学生以企业产品研发为学习内容并参与生产。如达利女装学院,自2010年以来师生合作为企业设计开发产品超过2000款,为企业带来直接或间接经济效益逾亿元。

推动企业资源搬进学校。如杭州职业技术学院与普达海集团共建普达海动漫艺术学院,普达海集团出资600余万元,学校按企业生产要求改造教学场所,共建了集教学、生产、研发功能于一体的教研实训基地。与友嘉集团共建友嘉机电学院,友嘉集团把友嘉机电学院作为集团一个重要的事业部,纳入集团整体规划和全球化发展战略,设立机床培训中心,委派企业技师常驻学校教学,投入设备总价值超过1000万元并承诺随时更新设备,出资500万元在学院建设“工具博物馆”,保证学生在校期间能学到最先进的技术。

鼓励企业建立生产性实训基地。如杭州职业技术学院与达利集团合作,在达利企业建立产学研中心,建筑面积达到3000多平方米,同时可容纳200多名学生实习实训,以典型女装产品开发为载体开展教学,有效解决了学校设备滞后与场地偏少等问题,保证教学设备、教学内容的先进性,提高了教育教学质量。

(三)建立项目专业共建机制

校企共同体的建设要遵循立足一个企业,服务整个行业的高标准,通过校企双方协商的岗位描述、任务分析和能力定位,打破原有课程结构和内容,选取企业典型产品研发任务和生产工艺作为教学项目,构建融入行业企业技术标准和职业资格标准的项目化课程体系,实施能力的培养及技能的训练,以对接产业对人才的要求。如杭州职业技术学院与达利集团共建达利女装学院,达利集团全程参与人才培养、课程建设过程,以达利女装产品研发过程修改教学内容,选取达利典型产品研发任务和生产工艺作为教学项目,构建技术标准和职业资格标准的项目化课程体系,创新了整体化教学和生产性合作的人才培养模式。同时,学校把达利集团的项目发展和人才需求作为专业建设的基础,如达利集团在产品研发生产过程中紧缺打版师,学校在充分调研后修改人才培养方案,达利女装学院以培养打版师为主;随着近年国外知名女装品牌抢滩国内市场,达利女装学院理事会预测服装产业将出现店长、导购等营销人才奇缺的现象,及时增设了“时装零售”专业方向,应对发展趋势和企业需求。

(四)师资团队共融机制

基于校企共同体的“校中厂”模式应建立校企“双专业负责人制”、“教师工程师双身份制”。如杭州职业技术学院与普达海集团共建普达海动漫艺术学院,学校聘请企业主管为动漫艺术专业负责人,工程师、技术人员为学院兼职教师,企业也根据需求聘请动漫专业负责人为企业动漫中心主管,教师担任相关部门主管。同时,根据学校和企业需求安排专业教师下企业锻炼增长实践能力。通过企业技师和学校教师“一对一”结对互助基础上的课程共建、企业锻炼,逐步实现双方的“身份互认、角色互通”,使师资团队共融。

让课程体系符合企业岗位需求,校企合作双方共同组建课程开发团队。学校教师主要承担体系性知识的讲解、课程的全面设计、对企业教师实践指导的提炼总结等工作;企业教师主要从事经验型知识的讲解传授、教学项目的企业化选择以及对学生实践操作的指导和现场点评。专业教师与企业教师共同完成课程教学设计、教材编写、课堂项目选取、教学组织实施和教学成果评价,使校企双方人员在同一个平台成长、工作,提高校企共同体师资团队融合程度。

用成果支撑校企团队共建共融,如杭州职业技术学院与达利集团合作,达利企业派出技术骨干和能工巧匠,共同规划专业发展,参与教学活动;校企共建课程10余门,其中,省精品课程2门;校企共同编写教材8部,其中省重点教材3部;轮流选派教师到企业担任技术员或车间主任,4年来,教师到达利企业锻炼超过3500人日,为行业企业提供技术支持项目40余项;每年出资100万元专项资金,培养与奖励达利女装学院教师,支持教师国内外进修20余人次等。这些成果让校企双方对师资团队共建共融更加有信心。

(五)建设校企文化共育机制

第一,努力实现校企共同体文化交融共育。如达利女装学院把达利集团“达己达人,利人利己”核心价值观和各个集团的司徽、企业色元素等蕴涵企业文化的表述及象征等,融入学院大厅和大楼整体设计装潢中。达利企业生产规范、作业流程表展示在教室和实训室墙上。学校按照企业员工培训的要求,请企业老总对师生进行企业发展史、奋斗史及企业理念、文化的讲座,同时分析女装行业未来趋势;学校领导体恤企业生存发展的艰难和压力,鼓励教师多为企业分忧;通过教学反馈、座谈会、兼职教师优秀评比等方式,使企业方了解师生对教学质量的感受。学校管理层全程参加企业重大工作会议,承担一些企业研发项目;教师则在实践中深切感受到企业的思维方式、教学方式对自己的启发,提高自身课题争取、研发等能力,同时也加强对企业动态、企业朋友、企业需求的关注,无形中改变了自身的思维方式。第二,努力培养具有良好职业道德的高素质人才。如友嘉机电学院,在教学全过程中融入友嘉的企业文化精神,打造校企育人标准和企业经营管理结合的文化氛围,把企业的操作规程、生产标准、企业理念、标识布置在学院显眼处,设置友嘉墙,让友嘉实业集团的16条做事准则成为学生的座右铭,使学生在潜移默化中接受和适应企业文化,润物细无声。开展“友嘉企业文化大讲堂”活动,邀请友嘉实业集团领导来校为学生宣讲企业文化,让学生对企业文化有更加直观的认识,把企业文化植入学生心中。

参 考 文 献

[1][美]卡尔·多伊奇.国际关系分析[M].北京:世界知识出版社,1992:276

[2]叶鉴铭,徐建华,丁学恭,等.校企共同体:校企一体化机制创新与实践[M].上海:上海三联书店,2009.

[3]斐迪南·滕尼斯,共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1995:53.

[4]钟彬杉.“校中厂”校企合作模式的探索与实践[J].黄冈职业技术学院学报, 2009(6):26-28.

[5]姜大源.德国职业教育[J].中国职业技术教育,2006(2):52-54.

[6]宋志国,陈剑鹤.高职院校建立“校中厂”意义探析[J].江苏技术师范学院学报,2010(10):125-127.

[7]刘余印,雷萍.运用产教结合模式加快职教发展[J].江西教育,2011(3):33-34.