家庭照料能力与机构养老意愿实证分析

——基于苏州市相城区52273位老人的调查

2016-09-28张鹏

张 鹏

(南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095)

家庭照料能力与机构养老意愿实证分析

——基于苏州市相城区52273位老人的调查

张鹏

(南京农业大学公共管理学院,江苏南京210095)

本文基于苏州市相城区52273位老年人的问卷调查数据,运用Logit回归模型,分析了家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响。研究发现:家庭照料能力与老年人机构养老意愿具有显著的负相关关系。基于分析结果,结合老人自身意愿及家庭照料能力,本文提出对于家庭照料能力强的老年人,可以继续采取家庭养老模式;对于健康状况较差的老年人,可以鼓励和引导其进入养老机构;对于孤寡老人和经济困难的老年人政府应给予更多帮助的建议。

家庭照料;机构养老;需求意愿

一、问题的提出

当前,我国正处在经济转轨和社会转型的关键时期,同时,也面临着人口快速老龄化所带来的一系列问题和挑战。在家庭养老功能逐渐弱化的背景下,国家正大力发展居家、社区、机构三位一体的社会化养老服务体系。机构养老在我国社会化服务体系中已由补充地位上升为支撑地位,成为应对失能老人、空巢老人逐渐增多的有效方式。在此背景下,研究老年人的机构养老意愿及其影响因素,探索能最大限度满足老年人需求的养老制度,对于解决“老有所养”的问题具有重要的意义。

目前国内学术界围绕机构养老开展了广泛研究,主要集中在以下两个方面:一是老年人机构养老需求的现状。既有研究表明,老年人对机构养老的意愿很低(郅玉玲,2002;夏海勇,2003)。二是老年人机构养老意愿的影响因素分析。已有研究主要从老年人的个人特征、家庭特征、经济特征、健康状况等方面来研究。部分学者认为,年龄、职业、受教育程度、婚姻状况、月收入状况、对社会养老保险和商业养老保险的认知程度对其养老模式选择意愿有着显著的影响(王彦方、王旭涛,2014;张文娟、魏蒙,2014);而田北海等(2012)则认为,老年人的养老意愿并不完全是一种“经济理性”,而是一种嵌入生活境遇的“情境理性”。另有部分学者研究了新农保对老年人机构养老意愿的影响(何军等,2015)。

对以往的文献进行梳理可以发现,学术界关于机构养老的研究已经具有一定的深度和广度,但是不同因素对老年人机构养老意愿的影响关系还没有得到经验数据的充分检验。目前学术界对老年人机构养老意愿的研究不但结合了社会保险等宏观因素,还结合了老年人自身特征、家庭经济特征等微观因素,但与老年人养老需求意愿息息相关的家庭照料能力并未得到专门研究。有鉴于此,本文从是否有配偶、居住情况、健在子女数量和目前起居照顾情况四个方面描述了老年人家庭照料能力,探究家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响。

二、数据与方法

1、数据来源

本文所用数据源于相城区政府2014年组织的“相城区老年人情况调查”,这次调查在相城区下辖的4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区进行,共获得60岁及以上老年人有效样本52273个。

调查的内容涉及三个方面:一是老年人基本情况,二是健康状况,三是养老需求调查。这三部分的调查为研究老年人晚年生活现状及养老需求意愿提供了丰富的数据支持。

2、样本描述

被访者的平均年龄在70岁左右,在性别比例方面,男女样本比例相对均衡,接近于1∶1。在收入方面,由于绝大多数老年人为农村户口,以前从事的是与农业相关的工作且文化程度很低,68.44%的老年人月收入在900元以下。被访问老人目前健在的子女数平均仅为2.23个,没有配偶的孤寡老人占18.81%,其中独居的老人占被访问对象总体的9.85%。随着年龄的增大,老人的健康就越差,需要的照料便会越多。

传统的家庭照料主要包括老伴和儿女子孙在内的家庭成员提供经济供养、生活照料和精神慰藉。从调查的数据来看,现如今社会的家庭照料能力显然不足以保障老年人的晚年生活。而机构养老作为社会化养老方式的重要组成部分,从调查数据看愿意选择到养老机构养老的老人仅占1.97%。家庭照料能力是否会对老年人机构养老的意愿产生影响,影响老年人机构养老的意愿具体有哪些因素还需要进一步的计量分析。

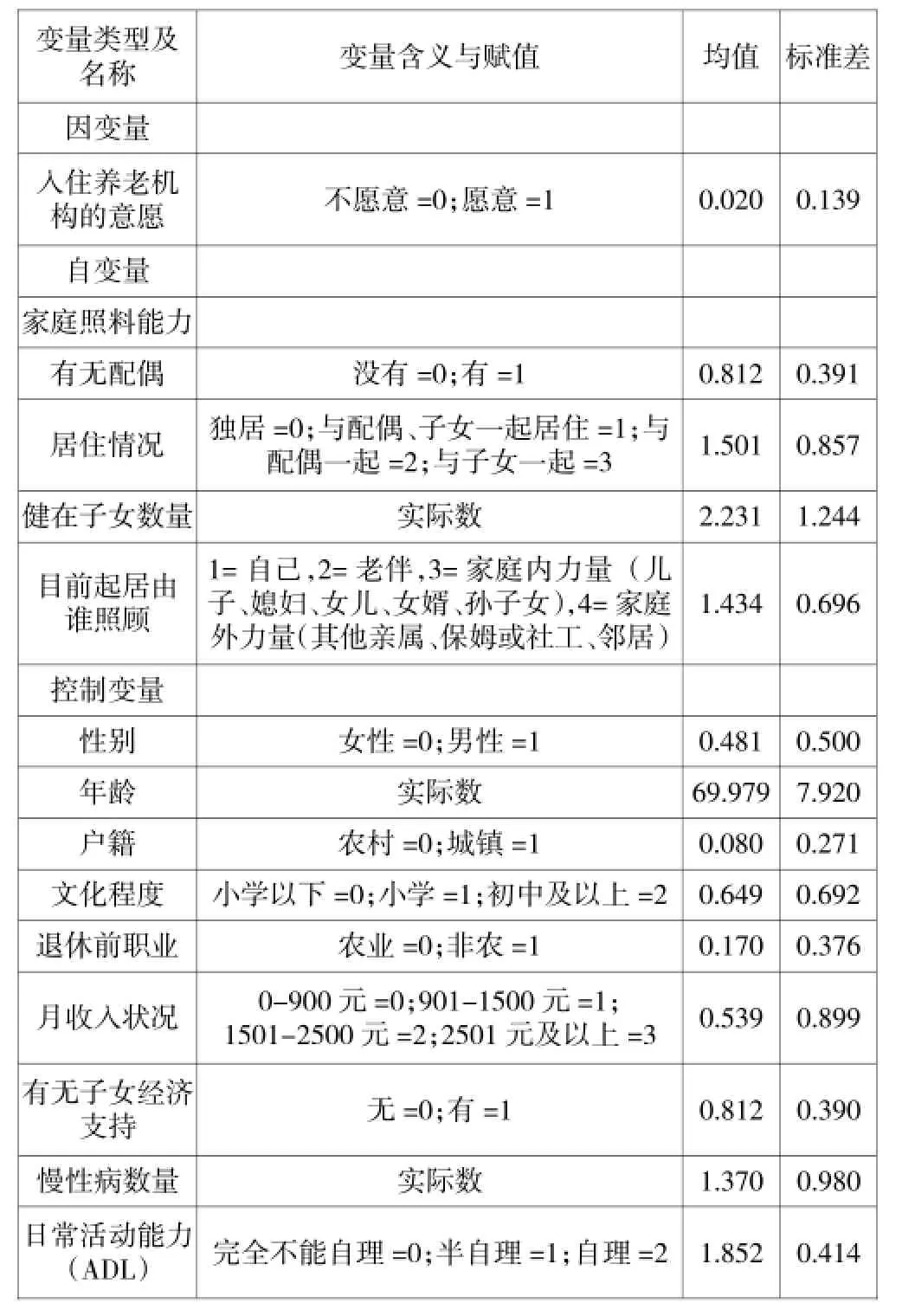

3、变量测量

(1)因变量。因变量定义为“是否愿意到养老机构养老”,愿意=1、不愿意=0。

(2)自变量。为了探究家庭照料能力对老年人机构养老意愿的影响,本研究设置了四个自变量:是否有配偶、居住情况、健在子女数量和目前起居照顾情况。

(3)控制变量。本研究的控制变量主要涉及样本的个人特征、经济特征和健康状况,如性别、年龄、文化程度、退休前职业、月收入状况、有无子女经济支持、房屋产权、慢性病数量、日常活动能力(ADL)、器具性日常活动能力(IADL)、认知能力,各变量定义的详细情况如表1所示。

4、研究模型

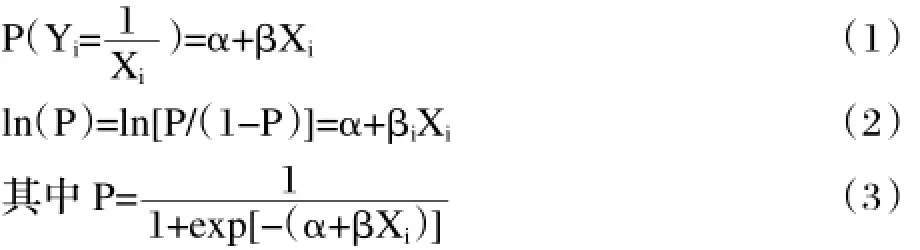

是否选择机构养老是一个二元选择问题,因此,本文采用成熟的二元Logit模型进行分析。令Yi=0表示不愿意选择机构养老;Yi=1表示愿意选择机构养老。老年人愿意选择机构养老方式的概率和Logit模型可写为:

表1 家庭照料能力对老年人机构养老需求的影响因素与赋值

(2)式中,P表示愿意选择机构养老的概率,P/(1-P)表示愿意选择机构养老的概率与不愿意选择机构养老的概率之比,定义为选择机构养老方式的意愿机会比率。自变量Xi为影响老年人机构养老意愿的因素,各个系数βi表示自变量对老年人机构养老意愿的影响程度,其取值等于意愿机会比率的变化率,正的系数表示该自变量有利于老年人选择机构养老,并且系数越大表示他们愿意选择机构养老的概率就越大。

三、实证分析

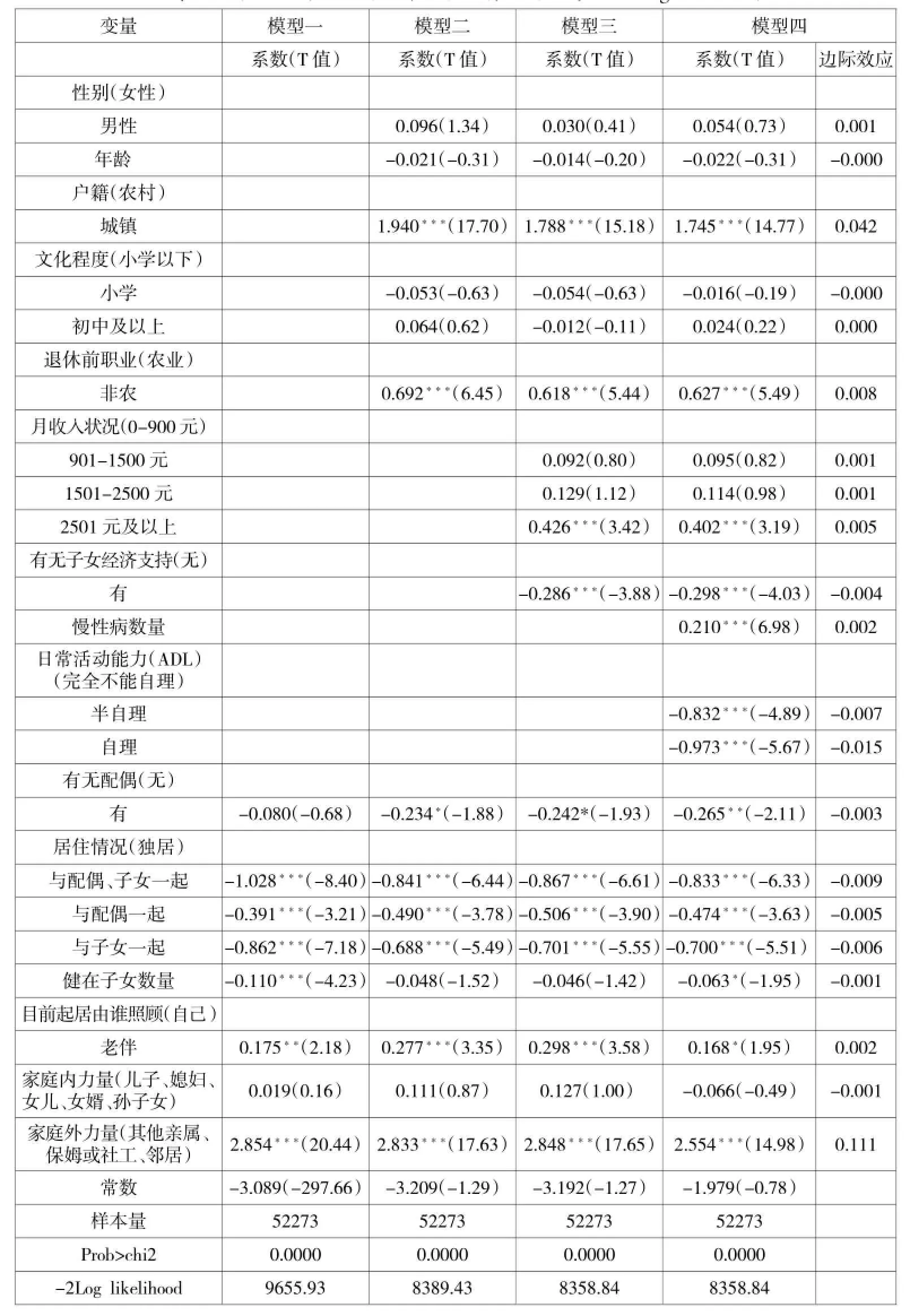

本研究采用逐步回归的方式,先考察家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响,再逐步将个人特征、经济特征和健康状况因素放入到计量模型中,结果如表2所示。

从模型(一)来看,家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿具有显著影响。其中,是否有配偶跟老年人的机构养老需求意愿呈负相关关系。老年人的居住情况与机构养老需求意愿有显著的负相关关系。与独居老人相比,和家庭成员共同居住的老人选择到养老机构养老的意愿更低。健在子女数方面,子女数与老年人机构养老需求意愿之间存在负相关关系。目前健在的子女数越多,反映出家庭照料资源越丰富,给老人提供照料的能力就越强,老年人更愿意选择留在家里养老。目前起居由谁照顾方面,相比于自己照顾自己的老年人,由其他人照顾的老年人更倾向于对机构养老产生需求。跟自己照顾自己的老年人相比,这部分老年人的健康情况可能更差,不能自己照顾自己,同时缺乏来自包括老伴在内的家庭成员照料更容易产生机构养老需求意愿。

从模型(二)来看,当加入个人特征变量之后,家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响关系依然存在。在加入的个人特征变量中,性别与老年人机构养老需求意愿之间存在正相关关系,相比于女性而言男性更可能产生机构养老需求意愿。年龄与老年人机构养老需求意愿之间存在负相关关系,年龄越高的老人机构养老需求意愿越低。在户籍方面,户籍与老年人机构养老需求意愿之间存在显著的正相关关系。同从事农业相关职业的老年人相比,退休前从事非农相关工作的老年人更可能产生机构养老需求意愿,从事非农相关工作的老年人一般都是生活在城市,对机构养老等新型养老方式的接受程度会比一直在农村工作生活的老年人高。在文化程度方面,跟小学以下学历的老年人相比,小学学历的老年人不愿意选择去养老机构养老,而初中及以上学历的老人更愿意选择到养老机构养老。

模型(三)是在模型(二)的基础上加入经济特征变量。这时家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响关系依然存在,而且通过显著性检验。在新加入的经济特征这个变量中,有无子女经济支持对老年人机构养老意愿具有显著的负相关关系。在月收入状况方面,相比于月收入900元以下的老年人,收入越高的老年人对机构养老需求的意愿越高,但这种影响关系在月收入达到2501元以上才是显著相关的。这说明了机构养老服务对老年人经济收入方面的要求有“瓶颈”效应,只有在达到一定收入水平以上的老年人才会对机构养老产生有效需求。

模型(四)是在模型(三)的基础上加入健康状况变量。从结果看,家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响关系依然存在,并且通过显著性检验。在新加入的健康状况变量中,慢性病数量与老年人机构养老需求意愿具有显著的正相关关系。日常生活能力(ADL)与老年人机构养老需求意愿具有显著的负相关关系,同生活完全不能自理的老年人相比,需要帮助和能够自理的老人机构养老需求意愿更低。

综上分析表明,家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿具有显著的负相关关系,其结果具体反映在有无配偶、居住情况、健在子女数量和目前起居由谁照顾四个变量与老年人机构养老需求意愿的相关关系上。四个回归模型的检验表明这一影响关系是具有稳健性的,即家庭照料能力越强的老年人,其机构养老需求意愿越低。另外,户籍、退休前职业、月收入状况、有无子女经济支持、慢性病数量、ADL也对老年人机构养老需求意愿具有显著影响,而且影响关系是稳健的。

四、结论与思考

本文基于苏州市相城区老年人情况的问卷调查数据,运用描述性分析和二元Logit回归模型,分析了家庭照料能力对老年人机构养老需求意愿的影响。研究结果显示,家庭照料能力与老年人机构养老意愿之间存在显著的负相关关系,即家庭照料能力越强的老年人,其机构养老需求意愿越弱;家庭照料能力越弱的老年人,其机构养老需求意愿越强。这反映在家庭照料能力的四个变量中,有无配偶、居住情况、目前健在的子女数量与老年人机构养老意愿具有显著的负相关关系,目前起居由谁照顾与老年人机构养老需求意愿具有显著的正相关关系。另外,老年人户籍、退休前职业、月收入状况、慢性病数量与老年人机构养老需求意愿存在显著的正相关关系,老年人有无子女经济支持、日常活动能力(ADL)与机构养老需求意愿存在显著的负相关关系;而老年人性别、年龄、文化程度、住房情况对老年人机构养老需求意愿没有显著影响。

本研究的政策启示,在家庭照料能力弱化和人口老龄化加剧的背景下,应将机构养老作为家庭养老的一种补充方式,尤其是要关注孤寡老人和贫困老人的养老服务需求。在加快发展居家养老和社区养老以巩固和支持家庭养老的同时,也要加快发展能够满足老年人医护需求的养老机构,既要符合老年人自身意愿,也要考虑到子女的实际情况,更需要政府强有力的支持与配合。在家庭照料能力弱化和延续“尊老”文化传统的同时,也要大力发展包括养老机构在内的社会化养老方式,促进养老资源供给主体和养老方式的多元化,提高当前养老模式的总体适应性,保障老年人晚年的幸福生活。

表2 家庭照料能力对老年人机构养老意愿影响的Logit回归结果

[1]何军、王恺、陈文婷:新时期参保农民养老意愿的调查分析[J].经济问题,2015(1).

[2]郅玉玲:江南三镇农村老人的养老状况及意愿比较[J].西北人口,2002(2).

[3]夏海勇:太仓农村老人养老状况及意愿的调查分析[J].市场与人口分析,2003(1).

[4]王彦方、王旭涛:影响农村老人生活满意度和养老模式选择的多因素分析——基于对留守老人的调查数据[J].中国经济问题,2014(5).

[5]张文娟、魏蒙:城市老年人的机构养老意愿及影响因素研究——以北京市西城区为例[J].人口与经济,2014(6).

[6]田北海、雷华、钟涨宝:生活境遇与养老意愿——农村老年人家庭养老偏好影响因素的实证分析[J].中国农村观察,2012(2).

(责任编辑:张琼芳)