“错音风格”的技法与摹写

——《现代音乐技法与分析》课程教学笔记(一)

2016-09-27郭新

郭新

“错音风格”的技法与摹写

——《现代音乐技法与分析》课程教学笔记(一)

郭新

本文针对课程中“错音风格”技法的教学和摹写,以教学笔记的形式,分两个部分阐述教学过程。第一部分,先解释“错音风格”技法术语的来源与定义,后做技法分类及范例解析。第二部分,通过探讨笔者的摹写、所反映出的问题及重写,对所选择的学生摹写作业的分析与评论,谈学生摹写中存在问题与纠正性改写这三个步骤,梳理与展示此项技法教与学的全过程。

“错音风格”技法 半音置换 无准备换调 同中音大小调交替 和声反配线性和声

“摹写”作为学习作曲技法的一种有效手段,通过模仿大师作品中成熟创作语汇的过程,训练学习者掌握具有时代特点和作曲家个人特色的技法。这些限定条件的技法,是创作的实用工具,只有日积月累地掌握后,才能逐渐由学习者衍化为具有个人特性的、新的创作语汇。这样的摹写训练,既要求学生恰当而到位地使用指定技法,又要顾及到音乐发展的完整性。因此,布置的作业虽然是音乐小品式的写作,如果学生能够认真对待,也可以在学习技法的同时,创作出有艺术水准的作品。

“摹写”这项训练方法,近年也被引入到中央音乐学院作曲系为本科四年级开设的的《现代音乐技术与分析》课程中。本课程时限一学年,以第二次世界大战结束的1945年为两个学期讲授内容的分界线,以求按时期、分技术流派、相对系统地学习西方现代音乐作曲技术。笔者负责第一学期1890至1945年这一时段的教学,在前些年的课后作业中,仅安排了对范例作品的分析,而没有摹写这一项。这样的教学实践显示,仅做分析的作业安排还是有技法学习与学生的实际写作脱节的缺陷,同时也不容易提起学生对范例作品分析的兴趣与积极性。为此,自2014学年开始,笔者在课后作业中增加了技法摹写的练习,至今已安排做过对德彪西、斯克里亚宾、巴托克、普罗科菲耶夫与肖斯塔科维奇等作曲家技法的摹写。在批改学生摹写作业的过程中,更清楚地观察到他们在学习时关注的重点与容易忽略的方面,从而能够进一步调整教学计划与内容,以此促进学生在技法的掌握与实际应用。而且,对教学的内容与步骤与学生作业中反馈的信息及时做阶段性归纳总结,于教与学双方均大有裨益。

本文拟从教学角度出发,针对课程中“错音风格”技法的教学与摹写,以教学笔记的形式,先解释“错音风格”技法术语的来源与定义,后做技法分类及范例解析,再通过探讨笔者的摹写、所反映出的问题及重写,对所选择的学生摹写作业的分析与评论,谈学生摹写中存在问题与纠正性改写这三个步骤,梳理与展示此项技法教与学的全过程。因此,本文写作意图与一般理论性研究文章侧重发现新的理论点有所不同,更注重从对范例乐谱和摹写作业的分析中,观察与评判技法在相对完整音乐中的使用恰当与到位,并求通过比较与修改,使学习者能够在实际写作中掌握这类技法。本文的写作目的,在于探讨如何以更系统化地教学,拉近技术理论研究与实际写作之间的关系,使教学的针对性更强,最终提高这门作曲专业技术理论课程教学的质量。

“错音风格”技法的术语来源、定义、类型与范例解析

“错音风格”是20世纪初第一次世界大战前至第二次世界大战时,以前苏联作曲家普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇为代表的写作风格中比较常用的一类技法。“错音风格”(也有称“错音技巧”)作为一个技法术语,来源于上世纪50年代至80年代美国音乐理论界对上述两位作曲家器乐作品的研究,用来表述“在大小调音阶体系的基础上,使用调内自然音和弦功能序进的方式做半音置换”①Richard Bass,“Prokofiev's Technique of Chromatic Displacement,”Music Analysis 7:2,1988,p.199。在美国音乐理论教授理查德·巴斯(Richard Bass)发此文之前,已有多位音乐理论学者(如William.W.Austin,Malcolm H.Brown,Benjamin Boretz,Patricia R.Ashley等)撰文讨论普罗科菲耶夫的和声语汇,他们都注意到其和弦结构及和声序进与传统调性功能体系的联系,但缺乏作曲技术上的解释,以说明替换性半音的和声功能原理。为此,在Bass这篇文章中,借助申克对和声运动做简化还原的分析方法,从半音替换的角度阐述这类技术现象的本体及其影子之间的关系,明确地把这类“半音置换(chromatic displacement)”技法纳入到更高层次的理论体系,因此不但能解释作品的自然音结构基础,也能说明怎样使调性和动机听上去像是错误的。至于“错音风格”的说法,并不是Bass首次提出,但也没有文献将此词作为正式的技术术语。旅美作曲家季家锦所著《西方作曲技法》一书第三章“三度叠置的和声”中,曾提到当带变音记号的和弦外音出现在和声节奏的强拍位置上,给人有奏错了音的感觉,20世纪作曲领域称之为“错音技巧”。详见季家锦《西方作曲技法》,北京:华乐出版社,2000年8月第一版,第64页。由此可以说明,错音风格(或“错音技巧”)实际上是更为正式的技术术语“半音置换”的同义词,而中译词“半音置换”或译成“半音替换”,词义对等。的作曲技巧。“错音风格”(即,半音置换)技法的研究主要是在和声领域,其理论上的解释为,普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇的和声语言建立在传统的调性基础上,可用功能和声体系分析,如辨别调性和三度叠置的和弦进行。但与传统功能和声体系运用不同的方面是,调性变化不经过准备,可以在乐句中突然换调。这种突然换调的手法,常是以半音替换手段为基础,将调性中音级的自然音进行用半音错位的方法突然换到其它调,然后又通过半音关系换回到主调,听上去像是出现了错音。对于此类技法现象,在我国上世纪80年代的和声理论研究中,也早已有从不同视角的表述方式,如童忠良的同中音调理论②童忠良:《近现代和声的功能网》,北京:人民音乐出版社1984年,第40-72页。。

虽然从理论研究角度上看,使用术语“半音置换”比“错音风格”更准确一些。然而,在笔者对这类技法的教学中,发现实际作品中,并不是只有“半音置换”的这一种技法,才可以产生“错音”的效果。比较常见的是,几类不经过准备换调或由调内其他功能和弦替换的手段,与半音置换技术的结合使用,也造成此类“错音”的音乐效果。因此,从实用角度出发,笔者更倾向于使用能包含更多技法现象的“错音风格”为统称性术语,而没有采用容易将写作思维局限在一个理论研究技术点的术语“半音置换”。

在笔者教学中的“错音风格”技法,可细分为五种类型:1)在不改变调性及和弦性质的情况下,调内个别自然音做低半音的替换(高半音替换的情况较少,因调内自然音移高半音往往是附属和弦导音向上半音解决的倾向);2)在不改变调式与和声序进方向的基础上,旋律与和声伴奏声部同步做局部半音调置换;3)利用同中音和弦或调内半音变化音,做相差半音的大小调置换;4)利用调内自然音和弦,不使用中介和弦,而直接换到相差全音或三度关系调的自然音和弦上;5)运用和声的反配(甚至声部进行中出现对斜)、线性和声进行、变音和弦及仅在单一声部的半音调置换,构成局部的和声功能不清晰或双调效果。在实际写作中,这几类手法并非单独在一首乐曲中贯穿使用,而不仅通常穿插运用,并且还会与传统调性和声中的同主音大小调交替、半音变化音、变音和弦及三度关系转调等技法混合使用。以下通过对较典型性乐例的分析,详解这几类“错音风格”技法的运用。

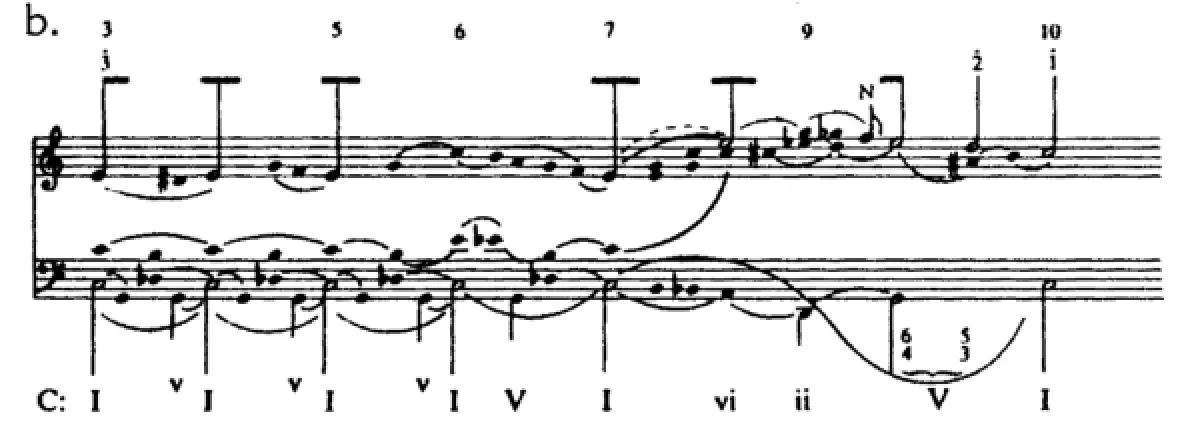

谱例1是普罗科菲耶夫《儿童组曲》中的《进行曲》从第3小节开始的8小节,是个典型的在调内个别自然音上做低半音替换的范例,并辅有半音经过音、辅助音和跳进辅助音等在传统调性音乐体系中常用的装饰性手法。本曲整曲为再现单三部曲式,进行曲的节奏体现在均等四分音符的律动上。谱例1a的8小节是此曲的第一部分,为在C大调上、由2+2+4独立乐句构成的一部曲式。现观察这段音乐中使用临时升降号音级的性质,首先,从第3-6小节的4小节低音声部每小节第三拍的bD应为调内II级音D的低半音替换音,因为在乐曲开始的和声一般都为调性明确的和声,在进行曲体裁的乐曲中主与属和弦的交替是常用手段;也由于上方声部的音也是同一个属和弦里的音级,没有任何理由说明在第三至四拍具有调内其它和弦的倾向。其次,上方声部中的#D倒是旋律中常用的半音辅助音,其本身也可以作为属和声里的构成音级,同时也可以视为半音替换音,在这个节拍位置上纵向同时出现bD和#D音,并没有改变属和声的性质和进行倾向。然后,观察其它有临时升降号的音级,第8小节低声部的bB为IV级附属和弦的七音,下行解决到A;第9小节高声部的bG属于半音经过音,中声部第8小节第四拍的#C应为II级附属和弦的导音,延迟解决到第9小节第二拍D音。而第9小节第一拍的bE却是一个缺少声部进行联系的独立变化音,可以解释成前一小节调内III级音E的半音替换音。同一小节中声部#A为A的高半音替换音,亦可作为B的半音跳进辅助音。因此,这段音乐中的半音变化音虽多,真正属于半音替换技术的却只有第3-6小节低声部的bD和第6小节中声部的bE(为D的半音替换音),谱例中用圆圈标出,其他类型的半音变化音用方框和文字说明其性质。谱例1b的申克式分析图表从和声序进与声部进行两个方面,清楚地表明本段落中替换和变化半音的使用意图,即,半音替换音用于调性结构与和声序进中最稳定的位置,它的使用不改变调性及和弦性质,其作用是增加了音乐上趣味。

谱例1:调内除正三音级的个别音半音置换③本例中的申克分析图表取自理查德·巴斯论文《普罗科菲耶夫的半音置换技术》(Richard Bass,“Prokofiev's Technique of Chromatic Displacement,”Music Analysis 7:2,1988),第202页。

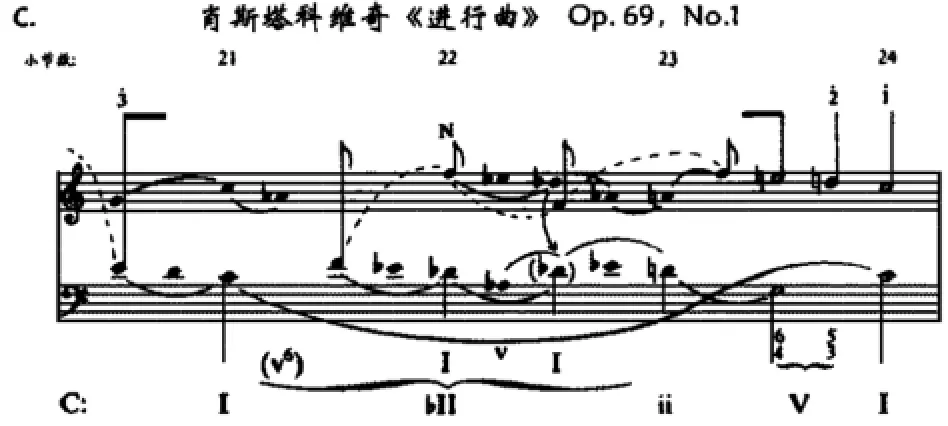

谱例2是肖斯塔科维奇《儿童曲集》中的《进行曲》和对本曲两处高半音调置换的申克式和声与声部进行分析图表。谱例2a是全曲,再现单三部曲式,每个部分都是两个乐句的乐段结构,而且其旋律、和声、织体与乐句结构都很简单明了。通曲只有两个单音声部,一个反复重复的旋律动机和终止进行,辅以两拍一个发音点的、勾勒出最基本功能和声进行的低音声部,连一处三音叠置的和弦音响都没有出现。这首如此简洁乐曲的新颖之处,便是中部与再现部分后一乐句的高半音调置换。中部的第9-11小节是C大调旋律的高半音调置换,从bD大调的属音开始,级进下行,在第12小节直接移回到C大调的半终止;第13-14小节又移至bD大调的VI级音,在第15小节再次移回到C大调的终止进行。然而,中部在主调上的完全终止结束,之后没经过属准备直接再现,确实是在传统调性体系中重视调性布局与和声功能序进的曲式结构中比较少见的。再现部分的21-22小节,也是将C大调上的旋律移高半音到bD大调上,而于第23小节直接移回到C大调的终止式。在移调的方式上,调性的移出没有准备,而移回的方式都是通过级进的半音交接;并且,半音调置换都用在和声及曲式结构不稳定的位置。

这首乐曲的“错音风格”技法相对单一,只使用了乐句局部高半音的调置换,作为替换半音的音级为调内VI、VII和II级音。然而,这些看似无准备半音置换的引入却不唐突,也是能以半音变化音进行旋律转调的方法来解释的。如,中部第9小节bA是主调C大调的低位VI级音,或同主音小调的VI级音,将此音作为原调上半音调的属音而转到bD大调,是原调向下属方面的进行变成新调的属-主的进行;同样,第13小节bB音是C大调的低位导音,将此音作为bD大调的VI级音,为下属功能II级和弦的五音,移回到C大调时进行到属和声,在功能序进上也是顺理成章。而第21小节第三拍高音声部的bA音与低音声部的主音C构成bD大调的属和声,为第四拍移到bD大调的旋律做了准备。因此,此曲虽然谱面的音级不是那么丰富,写作思路和旋律及和声序进的通畅,却充分体现出作曲家深厚的传统调性体系写作功底。

谱例2:半音关系的调置换④本例中的申克分析图表取自理查德·巴斯论文《普罗科菲耶夫的半音置换技术》,第206-207页。

在传统调性功能和声体系中,调内的上主音、中音、下中音、甚至导音都可以做降低半音、不改变功能属性的置换(升高的半音多为附属和弦的导音),而主音、下属音和属音,一般是不可被半音所替换的,因为这样会导致调性的转移或模糊。但在“错音风格”技法中,作为替换的半音可以是调内的任何音,包括主音、下属音和属音;半音替换虽多数是低半音,然而,主音与属音则还会与其上或下半音做替换。这点是与传统功能和声体系半音替换最根本的不同点。前两例中做半音置换的调内音级都不是正三和弦的根音,但谱例3的段落便涉及到调内正三和弦根音的半音替换。

谱例3:使用同中音大小半音调交替和正三和弦根音的半音置换

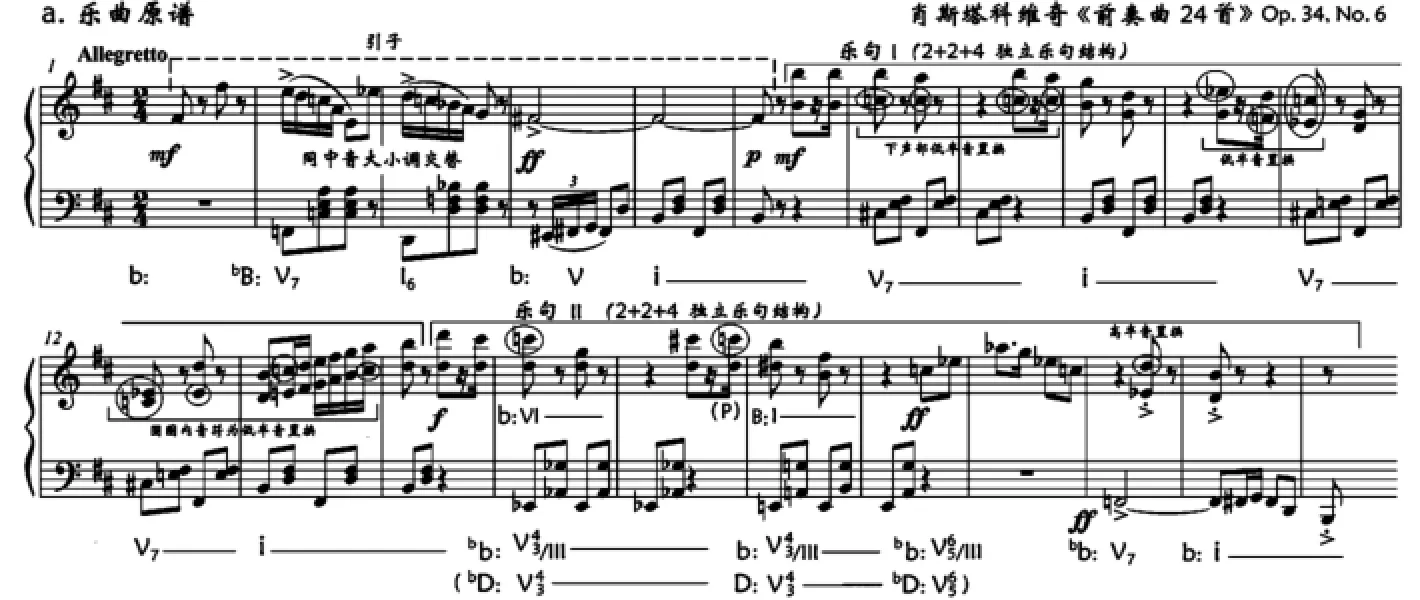

这个谱例是肖斯塔科维奇《前奏曲24首》中第6首的第一部分,本曲为探戈舞曲风格。例3a是乐曲原谱,前面5个半小节可视为整曲的引子,紧接下来是两个8小节乐句,其关系是同在主调b小调上的开始旋律模进式平行、而同为完全终止式结束的、重复性质的变化双乐句。不过,由于两句终止式的不同写法及句中的无准备换调,显现出乐段两句间的呼应感。正如谱例3a中的标注,首先,引子的第1小节是b小调的属音,第2小节低音的和弦是低半音的属和弦,F-A-CE是#F-#A-#C-E的低半音调置换,因第一拍旋律开始音为E,低声部和弦中则以半音置换音E替代bE。第3小节bB-bD-F是主和弦B-D-#F的低半音移位,而到了第4小节则回到了b小调的属音#F。其次,在第6-14小节的第一个乐句中,旋律中有多处半音置换音,形成后半乐句局部旋律在c小调,而和声保持在b小调的双调性。并且,乐句在终止式上从b音开始的音阶,由于降低了第II音级,原#C音改为C音,使第13小节的上行音阶具有了弗里几亚调式感。然后,第14-22小节的第二个乐句用和声反配与局部双调的方式,造成在保留节奏和织体与前句相同情况下的音响变化。在终止的第20-22小节,又通过属和声低半音的调置换后,移回到b小调的主和声。小调正三和弦做低半音调交替,便是同三音的调置换。

两个乐句的每一处临时升降号都是b小调原旋律自然音的低半音置换。由于调性中的自然音级都会在不同位置做半音置换,如原曲谱例中用圆圈标注出来的音级,导致旋律的调性游移或不确定,又由于旋律与和声部分的反配、基本不出现和声小调性的导音却使用自然七级音,或者和声在b小调上而旋律做低半音调置换,是音乐局部带有双调的性质。谱例3b是笔者尝试将原曲半音调置换还原后的状态,由此可以推断出,作曲家的写作思路很可能是:先写成调性内自然音的和声进行与旋律,形成乐曲大的框架结构,然后用半音调置换的方式调整旋律及和声序进,由此造成音乐的新奇与趣味性。从半音置换的技法上说,这个片断不仅使用了调内属和弦根音的低半音置换,而且还扩展到了小的旋律片断整体做低半音调置换。

谱例4中的两个段落都是普罗科菲耶夫运用同中音大小调交替,结合传统调性体系中同主音调交替以及变音和弦替换同功能自然音和弦等技法写作的。谱例4a是连一般音乐爱好者都非常熟悉的《彼得与狼》组曲中的彼得主题,进行曲风,一部曲式,为a a b结构的巴歌体(Bar Form⑤Bar form(巴歌体)是当代学术研究中,对中世纪形成的一种重要音乐形式常用的术语(也有称为‘巴体歌曲’或‘巴尔曲式’),其旋律安排为aab。这一术语来源于中世纪德国具有至少三个诗节、被称为Bar的诗。作为音乐结构形式,也常用于巴洛克时期的教堂(见Harvard Dictionary of Music,2ndEdition,edit.Willi Apel,The Belknap Press of Harvard University Press,1979,p.80)。由于Bar form产生的时期还没有形成调性和声体系,其结构组织更多是依音乐材料的安排,如前两个乐节(a a)为材料相同的呈示部分,最后乐节b为结束部分。普罗科菲耶夫在彼得主题中的写作是有和声基础的,但其材料安排为aab的形式,非独立乐句或乐段的写法,故归为Bar form(巴歌体)结构类型。)曲式。前面两个4小节的a材料,内部都各有两次无准备换调,换调的方式基本相同,第1-4小节中以C大调主和弦根音为后调bA大调主和弦三音的关系,在第3小节直接换到下大三度bA大调,结束于半终止。第5小节以前面半终止的属和弦为新调bE大调主和弦开始,在第7小节以上述相同的下大三度方式换到bc小调(记谱为等音的b小调),然后在第8小节后两拍过渡到G大调的属和声而解决到主和弦,由此转回到C大调的属和声。最后13-16小节是终止式,以普罗科菲耶夫最拿手的同中音大小调交替构成,即,第9小节从C大调音阶开始,交替到#c小调音阶后又回到C大调的完全终止式结束本主题。这个主题中可以称为调内自然音低半音置换的是第3小节旋律声部的B,它是C的低半音置换,而第3和第7小节旋律是通过向上半音进行到原调中的变化音,改变其进行方向而产生“错音风格”的效果。

谱例4:使用变音和弦三度换调和同中音大小半音调交替

谱例4b是普罗科菲耶夫的《塔兰泰拉舞曲》第一部分平行乐段中的前句(其乐句本身为4+ 4+8的独立乐句结构),使用的是与谱例3a同样的同中音大小调的半音调置换。所不同的是这次先从小调开始,即从d小调主和弦开始,通过三音F直接换到bD大调的主和弦。第9-12小节用模进的方式,从bD大调过渡到其属调bA大调,到第16小节的半终止结束。在13和15小节bA大调的III级音C和bC的半音交替仅是色彩性的,不改变和弦的性质。这个乐例中的两个乐句(后句不在谱例中)使用无准备调置换的位置,都是在呈示性的乐句中间,而每个调只使用主和弦,但持续2到4小节以确立调性,除了终止式外,并没有过多强调和声功能的序进关系。

谱例5a是普罗科菲耶夫《第一(古典)交响曲》第三乐章,仿古典时期海顿风格的加沃特舞曲,再现单三部曲式的再现部分(与第一部分完全相同,只是少了后8小节的重复),一部曲式,是一个由阻碍终止扩充的乐句[4+(2+2+4)],并结合了几类“错音风格”的技法。首先,第29-32小节连续两次仅用调的主和弦向下二度移调,便从主调D大调,经过C大调,直接到达B大调终止四六和弦,然后通过阻碍终止进行到B大调的bVI级G大三和弦,从而回到了D大调的IV。这是无准备换调、低半音换调和阻碍进行到变音和弦三类技法的结合。其次,第33-36小节是三度关系调的和声序进模进,2小节D大调的I-V-vi在前,其III级#f小调2小节i-V-VI的模进在后,而#f小调结束的VI级就是D大调的I级主和弦。最后,第37-40小节是个终止式,先是主调D大调的主、属和弦,然后上下声部同时做低半音调置换,移到了#C大调的终止四六,直到最后的属到主两个和弦进行才回到D大调上。这是在不改变调式与和声序进方向的基础上,旋律与和声伴奏声部同步做局部的半音调置换。这个部分全部使用调内自然音和弦,和声序进也为最简单明确的强功能进行,确立调性的方式更简化到了只出现调的主和弦。然而,正是由于使用了无准备调置换,增加了旋律进行的与听觉期待感的错位,使得音乐既具有传统的风格特征,又带有使人意想不到的新奇感。

谱例5b是肖斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格》中第二首a小调赋格首次呈示的主题、答题和对题。这首赋格也具有欢快、跳跃、节奏鲜明的曲风。主题的旋律勾勒出a和声小调的和声序进,以属-主的旋律终止式结束。属调e小调的答题在主题结束音a上叠入,原样完成主题旋律后,在第10小节通过强调降二级音(还原F),即经过主调的六级音,回到a小调。主题和答题本身在调性与和声运动和旋律隐伏声部的写法,都无异于以传统功能和声体系调性布局为范式的赋格。值得注意的是对题的调性运动方式,首先第6小节带起拍的弱起旋律是e小调的属到主音的上四度进行,在第7-8小节,同样的上四度进行以下二度的步伐模进两次,分别在D和C大调。然后,第9到11小节经过#c小调和A大调回到a小调,其换调关系为从C大调通过同中音和弦(共同的中音是上声部长时值的音级E)换到#c小调,又通过#c小调的VI级大三和弦为临时主和弦,交替到其同主音小调、也就是主调a小调。

谱例5:连续二度、三度和半音关系结合的调置换

这个乐例可以这么来评价:其模进、上四度属到主确立调性的进行,同中音调和同主音调的手段都不是超出传统功能体系的手段。同时,对位音级的选择既考虑到调置换,也顾及到与上方声部纵向的音程关系。仔细观察谱例中用竖线相连的纵向音程,均与三、六度为主、五、八度为辅,即使第6小节低音声部的E和第10小节高音声部的F,在和声上与对位声部明显有冲突,却也能够按照一是持续音,二是经过音或强拍外音的方式解释。然而,能够在5-6小节中,仅通过单音旋律瞬间转换、交替了六个调次,而且运用到这样自然而奇妙的程度,便是作曲家巧思而善用技巧的结果了。

谱例6是肖斯塔科维奇《前奏曲24首》中第24首的前16小节,音乐体裁是加沃特舞曲。这一段落由两个8小节的乐句构成,乐句本身是2+2+4的独立乐句结构。两句在主调d小调上以相同的完全终止式结束,但因各乐句的开始调性、和声与旋律的不同,这两个乐句又分别属于不同的部分,如此,这16小节便是并列单二部曲式了⑥侯田媛:《肖斯塔科维奇〈24首钢琴前奏曲〉(Op.34)和声研究》,中央音乐学院作曲系硕士学位论文2010年,第47页。。然而,仅就这16小节来说,“错音风格”的技法可以说是使用得相当丰富。先观察前8小节的乐句,首先,运用了调内个别音级的半音替换,如第1小节旋律声部的bG和bE音,都可视为调内音G和E的低位半音替换⑦在季家锦《20世纪西方作曲技法》第三章在涉及到“错音技巧”时,也举肖斯塔科维奇的这首前奏曲前2小节为例,他将bG和bE解释为带变音记号的强拍外音,见《20世纪西方作曲技法》,华乐出版社2001年,第64页。,其中bG音可视为主和弦的半音变化强拍外音,与原位音G在和声中的性质相同,而bE音却是属和弦五音的半音替换音。第3小节C大调内III级音的降低实为同主音大小调的交替,用在此处增添了调式不明确感。其次,线性和声的声部进行,第5-8小节的旋律,除了没有使用和声小调的导音#C外,应该是在主调d小调,而低声部和声的配置,更像是注重低音上行级进的线条,除在强拍位置能观察到和声的功能序进,弱拍位置的和弦音倒可以解释成同向级进或平行进行,而非严格功能和声的声部进行,也可称线性和声的声部进行(见谱例中由箭头连起来的声部进行),此时,若仍坚持分析纵向和弦的功能属性,估计会不得要领了。

再观察第9-16小节的乐句,低音声部的调性与和声功能序进相对清楚,第9-10小节的bB大调,是以对d小调主到属和弦进行所做的和声反配方式进入,在完成确立调性的终止进行时,却交替到了同主音的bb小调。第11-12小节从bb小调做高半音调置换到B大调,其上下声部的调性是统一的,只是在第三拍的旋律声部,又出现了三音#D到D的交替,有同主音大小调交替的性质。第13小节是通过B大调主和弦为e小调属和弦,转到过渡性的e小调,在第14小节回到d小调。旋律与低音声部更多是反向级进,即线性和声进行,功能序进的迹象并不明显。第14-16小节是和声终止式,和弦的功能序进清晰,在这种情况下,作曲家做了两处明显的半音和弦置换。第一处是第14小节后两拍bE-bB-bG-bE的分解和弦下行,这是主调d小调降低II级音的拿坡里和弦。如果说这一和弦可以算作的变音和弦,或低位II级和弦替换的话,第15小节前两拍bA-bE-C-bA的下行分解和弦,就一定是d和声小调属和弦A-E-#C-A的低半音替换了。

谱例6:半音关系的调置换与和声反配的结合

在这个16小节的段落中,起和声结构框架作用的是,低音声部以两小节为单位的上四度强进行、三音组级进上行或下行、以及终止进行,而调性却多变且无规律,和弦的配置与上方旋律声部多为错位关系。因此,“错音风格”中半音置换的感觉,会被无法确定的和声进行倾向而减弱,但是,在乐句开始的调性感与和声序进倾向明确的完全终止式中的半音错位可以确认无疑。

谱例7是选自肖斯塔科维奇《芭蕾第一组曲》中,一首速度稍慢、抒情性曲风的《浪漫曲》。虽然固定律动的伴奏音型贯穿了整曲,仍然表现出舞曲的性质,却也是将运用半音变化音进行调置换的“错音风格”技法使用相当得体的范例。此首《浪漫曲》是二部性结构的小型无展开部奏鸣曲式,谱例7a是除去乐曲开始1小节引入和结束后补充的呈示部,谱例7b是除去补充和全曲结尾的再现部,两个部分内的结构划分与和声序进见谱例中的标注。呈示部的调性布局是从主部的F大调,经连接部的f小调和bG大调,进入副部的D大调,经过其同主音d小调后,结束于属调C大调。再现部主部从主调F大调开始,转连接部经过bG大调到副部的a小调,通过往F大调bVI级和弦的离调后,返回到主调F大调结束。

谱例7:利用旋律中半音变化音改变进行方向的调置换

本曲低音声部基本上由双音的固定节奏型与上下行级进平稳运动贯穿,但是,其不多的几处跳进均在曲式结构的重要部位,如在第12小节从F大调开始向f小调过渡时、首次出现bVI级音的下四度跳进,第15小节为巩固f小调上四度v-i的跳进,第21小节副部进入时强调主音时的跨八度跳进,等等。而高音声部长线条旋律,在基本以主要音与上或下辅助音构成三音组合为主的旋律级进平稳进行中,便凸显出一个以大跳后反向折回,或先级进后反向大跳的。所谓“跳进”三音组,见谱例中用方框标出来的旋律位置。这些含跳进的旋律三音组,用于乐句中小停顿之处,如第4、27和40小节,或句尾及终止处,如第19、28、46和55小节,以及重要的调性与和声变化处,如第8、12、18、42和44小节,由此造成了旋律的起伏,推动音乐发展,同时,旋律进行方向的变化也预示了利用半音变化音进行调置换的位置。

在本曲大量半音变化音中,经过和辅助性质的变化音居多,如第11小节低声部的#C,第23小节#G,第49小节#G;也有半音经过音,如第13小节低声部的bA和bC,第14小节的bG,bbB和第20小节的#B和#D和第49小节的bB和bD。起转调和换调作用的半音变化音,多为调内的bIII、bVI和bVII级音,其使用的位置均在谱例中以标出的低音声部跳进处和旋律声部的跳进三音组内或附近,见谱例中用圆圈标出来的单音。第一,主部第7小节和第42小节的调内降III级音bA的出现,有交替到同主音小调的倾向,也应作为半音辅助音下行回到调内II级音G,而在第8小节,这个bA音却改变了进行方向,上行至C,此时实际上是把bA做为#G音处理,成为跳进变化音。这是在主部的呈示中,唯一的一个变化半音,它的出现并没有造成明显的调性置换。

第二,其余的半音变化音则与通过半音做调置换有关,如呈示部由第13小节最后的经过音E下行半音进行到第14小节bE,便不是半音经过音,而是换到了f自然小调,而第18小节的bG与下方的bB和bD结合,则是从F大调换到其上半音降II级调的调置换。第19小节的E音若依bG大调是升高的VI级半音辅助音或改写的降VII级半音经过音,应进行至F或bE,但此音却跳进到A,移出了bG大调,然后,将这个A音作为D大调的属音,在下一小节换到了D大调。从第19-20小节低声部的和声上看,bB和bD并不是D大调中的音级,两音按照之前双音半音下行或上行的进行模式上行至B和D后,可认为暂进入D大调,而后在第20小节又经过上行半音后,到达#C和E,在和声上正式进入D大调。第21小节开始的4小节和从第25小节开始的3小节相同旋律在D大调和d小调上的同主音交替,这是传统功能和声体系中常用的调置换手段。而从第28小节开始的,调性d小三和弦作为中介和弦,作为C大调的II级下属和弦转到C大调,然后以C大调的完全终止式结束了副部。这里是有中介和弦的转调,而非无准备换调。

最后,再现部中的连接部减去了呈示部f小调的部分,只留下进入降II级bG大调的两小节(第43-44小节)。而这样进入,则利用了之前F大调旋律中的降III音bA,在和声上,通过下行的降VI级音bD的引入,使bD大三和弦顺理成章地成为bG的属和弦,第43小节也就是在bG大调上了。与呈示部中第19小节对应的第45-46小节,同样的E(第19及46小节)之前是作为bG大调中的变化音,这次成为a小调的属音,低声部也由半音上行的双音进行到a小调的属和声。从a小调到F大调也是比较自然的转调程序,a小三和弦就是F大调的III级,将旋律音持续在A音上,低声部做几次级进上行,以到达F大调的主和弦为止即可。最后一次调置换是在副部终止前的第51-53小节,在F大调的bVI级bD大调上做了离调处理,又将含有bD音的和弦处理成F大调的小下属,由此回到主调。而且,这个bVI级bD音在副部结束后的补充和结尾中出现多次,与前面数次使用bIII级bA音构成整曲音乐风格上的呼应。

总之,这首乐曲采用多种调内半音变化音,做有准备转调与无准备调置换,增加了旋律流动的通畅性以及意外进行的新颖性,悦耳却不平淡,乃是一首颇为用心而精致的艺术品。

以上列举的运用“错音风格”各类型技法谱例,基本上是器乐曲中的进行曲和舞曲类体裁,速度不是很慢、节奏节怕的律动感鲜明、结构偏方整性、音乐多表现出欢快、幽默、诙谐之类的情绪。由此可以理解为,采用在短时间阶段内多次无准备调置换的技法比较适合这类音乐的曲风。作品中“错音风格”技法采用繁简各异,但以织体层次少而清晰的主调调性音乐为主。由于是调性音乐作品,此类技法在乐曲中的使用位置,一般不会用于乐曲的开始和段落及全曲完全终止式的最后两个和弦进行(V-I),较多地用于乐句中和乐句间的对比,具体技法的使用自行设计,调置换的频率可根据音乐性质调整,但不宜在短时间阶段内,手法使用过杂及调置换的频率过快。

对所举这些范例的分析后,也能区分出两位作曲家在“错音风格”技法运用上的差异:普罗科菲耶夫的技法使用相对集中、较少用几种方式的混合穿插,其曲式结构框架清晰,调性和声使用色彩性强,常常仅用主和弦确立调性,多在乐句中使用同中音调交替和通过变音和弦换调,以及不影响和声序进的调内个别音半音置换,并且旋律与和声调性统一。因此,他音乐结构的整体性强,不宜拆分成调性碎片,也不太可能免除半音变化音后还原到调内自然音状态。而肖斯塔科维奇的技法比较多样化,更强调低音声部的进行体现出和声功能的序进,又会因和声反配、线性和声及各种变化音和替换音的使用,出现旋律与和声不统一、局部双调的状态,致使曲式划分的依据相对模糊。由此,他的音乐结构具有拆分的可能性,可以通过修改半音变化音而还原成调内自然音的状态,如谱例3中笔者所做的还原性改写。

(未完待续)

2016-06-06

J614.5

A

1008-2530(2016)02-0073-11

郭新(1952-),女,美国佛罗里达州立大学音乐理论哲学博士,中央音乐学院作曲系教授(北京,100031)。