“互联网+”背景下教学共同体的演进与重构*

2016-09-23桑雷

桑 雷

“互联网+”背景下教学共同体的演进与重构*

桑雷

教学共同体是师生基于共同的目标任务,在互动交流与合作发展的基础上构成的群体,具有互动合作、交往生成、持久稳定的特点。“互联网+”的发展打破了传统教学模式的时空界限,营造出数字化、信息化、智能化的教学环境,推动着教学共同体的虚拟化转向。为此,在对传统教学共同体革新的基础上,通过教学理念的重建、教学生态的重塑、教学能力的重铸,可以更好地破解师生互动交流的僵局,重构师生在“互联网+”教学共同体中的位置和关系,最终有助于唤醒教学活动中“沉默的大多数”,实现“人人出彩”的教育目标。

教学共同体;“互联网+”;O2O;智慧校园

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出:“把育人为本作为教育工作的根本要求。……关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。”在学校教学组织发展的过程中,人们一直在探寻一种既能实现规模教学又能实现学生个性发展的教学组织形式。在这个过程中,“教学共同体”的理念为教学组织形式的创新改革提供了可能,很好地起到了情智联结与群体智力的作用。随着2015年“互联网+”行动计划纳入国家战略,在知识社会创新2.0推动下,互联网与教育的互动与演进必将打造出更加开放的教学环境,催生出教学共同体的崭新样态,在数字化、信息化、智能化的教育环境下促进学生全面自由的个性发展。因此,“互联网+”背景下教学共同体的演进与发展值得进行持续的关注和反思。

一、教学共同体的内涵呈现及其类型划定

共同体的概念最早是由德国社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)在《共同体与社会》中提出。共同体即“通过某种积极的关系而形成的群体,统一地对内对外发挥作用的一种结合关系,现实的和有机的生命组合”[1]。之后,卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)、马克斯·韦伯(Max Weber)等也从不同的视角探讨了共同体理论。雅斯贝尔斯把共同体看作“生存共同体”。韦伯认为,共同体是建立在情感、精神、传统与责任基础上的社会群体。当代社群主义的代表人物爱兹安尼(A.Etzioni)认为共同体就是一种社群组织,是“一个社会关系的网络,它包含了共同理解的意义;而最重要的是,它包含了共同的价值”[2]。言下之意,共同体不是群体利益博弈的场所,而是在尊重他人利益基础上追求共同价值的场所。教学共同体最早出现在20世纪90年代,进入21世纪后逐渐成为教育学界关注的焦点。根据对现有文献的梳理,当前对教学共同体还没有一个统一的概念,但在研究的过程中也形成了一些共识。其核心要义包括:教学共同体的主体是参与教学活动的教师和学生,情境是教学活动中呈现出的课堂状态,指向是教学活动中需要师生共同解决的实际问题,目标是师生共同的发展和进步。

在教学共同体发展的过程中,基于教与学的位置和关系,形成了“教学中心范式”和“学习中心范式”两种类型。“教学中心范式”类似于一种“制器性”的教育,其组织核心是学校,基本假设是学校制定教育目标,编排专业课程,设计教学计划,学校成为实质上的“教育工厂”。教师是教学中的绝对核心,教学过程成为“批量加工”的过程,偏重于知识的记忆与能力的传授,强调以学生的知识多寡和能力高低来实施教学评价,无形中忽视了学生个性发展、创新能力等素质方面。这样,学生作为“组件”成为“被组装”或“被集成”的对象,最终的结果是师生关系的割裂和“三差”(适应性差、合作性差、创新性差)学生的产生。[3]相反,“学习中心范式”强调学校本身也是学习者,同时又是产生学习的场所。教师是共同体中“平等的首席”,学生是共同体的“积极行动者”,在教学过程中通过师生平等的互动、交流来探索、发现和解决问题,建构知识和能力。这样,学生的个性发展得到了尊重,综合素质得到了提升,归属感、认同感、成就感得到了加强。为更好地理解“教学中心范式”与“学习中心范式”两种教学共同体类型的区别,笔者特设计表1所示。

表1 “教学中心范式”与“学习中心范式”的区别

由此可见,相比“教学中心范式”,“学习中心范式”无疑更加接近于教学共同体的内在和本真。特别是在当前大力倡导素质教育的大环境下,因为“学习中心范式”对师生共同愿景、平等参与、合作交流、心理相容的重视,其在教学中可以起到更好的情智联结和群体动力的作用。换句话说,“学习中心范式”教学共同体既适应了学校教育教学改革的客观要求,同时又反过来推动了学校教育教学改革进一步向纵深方向发展。

二、“互联网+”背景下教学共同体的演进逻辑

2012年11月,易观国际CEO于扬首次提出“互联网+”的概念。2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划。7月1日,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,描绘出“互联网+”国家战略行动路线图。什么是“互联网+”?“互联网+”对应的英文为internet plus,它不是加法或加号,而是“化”(plus)。这表明“互联网+”指的是以互联网为主的一整套信息技术(包括移动互联网、云计算、大数据等配套技术)在经济、社会各部门的扩散、应用,并不断释放出数据流动性的过程。“互联网+”各个产业部门,不是简单的连接,而是通过连接,产生反馈、互动,最终出现大量化学反应式的创新和融合。“互联网+”概念的提出,意味着越来越多的传统行业、传统应用和服务正逐渐被互联网改变。[4]毋庸置疑,在这个大连接时代,“互联网+”在改变人们生产生活方式的同时,也必将对学校教育教学产生冲击,并最终指向教育技术、教学方法、教学模式的改革。维克托·迈尔·舍恩伯格和肯尼思·库克耶在《与大数据同行——学习和教育的未来》一书中提出:“未来的一切教学活动都将围绕互联网进行,教师在互联网上教,学生在互联网上学,信息在互联网上流动,知识在互联网上成型,线下的活动成为线上活动的补充与拓展。”[5]由此可知,在“互联网+”背景下,传统的教学共同体也在不经意间发生着新的变革。一块黑板、一本教材、一支粉笔的传统教育模式正逐渐被改变,取而代之的是一种全新的教育模式——在线教育。这是传统“学习中心范式”教学共同体演进的一种新样态,方林佑教授称之为“虚拟教学共同体”,即一种融入互联网思维和云技术的,教学场域更加开放、教学情境更加虚拟、教学资源更加丰富、教学互动更加频繁、群体文化更加多元的教学共同体。其基本架构如图1所示。

图1 “互联网+”背景下教学共同体的基本架构

“互联网+”背景下的教学共同体在传统的教学模式中注入了类似于本尼迪克特·安德森“想象共同体”①的理念,通过将“互联网+”与教学活动的连接和融合,一定程度上能够改变教学活动的组织架构和文化塑造,催生教学资源的优化与创生,体现出三个方面的新变化和新特征。

1.打破传统教学模式的时空界限。“云技术”的支撑和“云平台”的发展满足了教学共同体虚拟化建设的需要,教学共同体中的师生完全是基于特定的学习任务而不是其它任务。海量存储的共享信息、精品开放课程、慕课资源等技术信息和知识的出现为教学活动提供了多样化的教学选择。此外,教学平台的“智能化”,也使得师生双方交互式的即时学习成为可能,空间学习则进一步丰富了学校的教与学活动。比如,当前很多学校立足“大学城空间”开展翻转课堂教学,师生实名注册公众号后成为“空间居民”,利用空间内共享的技术、知识和资源展开教与学活动,取得了很好的效果。

2.扩展传统教学模式的教育载体。课堂教学和空间教学两种教学方式交互采用适应了“互联网+”时代对教学活动的新要求,教学方式走向“O2O模式”。具体到教学活动实践,大量免费的共享资源和交流互换资源的产生既为线下(offline)课堂教学储备了充裕的教学资源,同时也为线上教学(online)提供了必要的条件,使教学活动变得更加生动多彩。在教学过程中,真实的教学环境发展为虚拟的教学环境,具体的教学载体发展为模拟的教学载体,师生由“在场”发展为“在线”,真实的课堂由此派生出“虚拟课堂”。

3.重建传统教学模式的师生关系。“虚拟教学共同体”并不排斥真实教学共同体的存在,而是在尊重其现实存在的基础上,通过情智、语言、想象力等的延伸,实现两者之间的紧密结合。在这种新样态的教学共同体中,教师既可以将原创的教学资源进行网络分享,也可以“拿来主义”共享空间内在册的空间机构或其他居民优秀的网络教学资源,真正实现了资源的互通共享。学生在课堂学习的同时,不仅可以与不同班级、不同学校的教师和学生进行互动交流,而且还可以根据专业需求和自身发展需要,在教师的指导下自主、自由地选择学习资源和内容。[6]因此,教师与学生的互动交流突破了时间和空间的限制,变得更加多元、互通、开放。这样,教师和学生对教学共同体的投入和认同程度并不会因此降低反而有所增强。

三、“互联网+”背景下教学共同体的重构策略

美国学者罗西·特勒·比赛特(Rosie Turner-Bisset)认为:“教学范式的作用如同一系列的教学透镜或教学信仰,可以用来过滤或支配人们的主观意向和实际行动。”[7]“互联网+”背景下教学共同体的虚拟化转向实质上是以新的教育理念指导教育教学活动的变革,它不是要对传统教学共同体进行彻底颠覆,而是要在对传统教学共同体改革创新的基础上实现对教学理念的重建、教学生态的重塑、教学能力的重铸。

(一)重建教学理念,树立“互联网+”教学共同体观念

“理念先行、技术支撑”是“互联网+”时代教育教学人员必须具有的基本观念。这就要求教育管理人员、教师、学生甚至家长等利益相关者都必须深刻地认识到,“互联网+”时代,教育教学活动绝不能墨守成规,沉溺于惯有的传统观念而不能自拔,而是应该及时更新观念,培养互联网思维和服务最终用户的理念,学会掌握并利用信息化技术和移动互联网技术去整合教育教学资源,建立师生在教学共同体中的共同发展愿景,共同促进教育教学走向数字化、信息化和智能化。特别是随着“互联网+”教育战略的提出,学校教育信息化建设的目标指向之一是建成“以人为本、深度融合”的“智慧校园”(Wisdom Campus)。[8]根据百度百科的定义,智慧校园指的是通过利用云计算、虚拟化和物联网等新技术来改变学校学员、工作人员和校园资源相互交互的方式,将学校的教学、科研、管理与校园资源和应用系统进行整合,以提高应用交互的明确性、灵活性和响应速度,从而实现智慧化服务和管理的校园模式。由此可见,通过智慧校园建设,可以有效整合学校资源,实现大数据信息管理,避免因信息孤岛而产生的教育教学中信息不对称的现象,提升学校的数字化、信息化、智能化管理水平,最终有助于“互联网+”背景下教学共同体重构所需的技术支撑、平台优化和空间再造。

(二)重塑教学生态,积极构建“互联网+”教学共同体

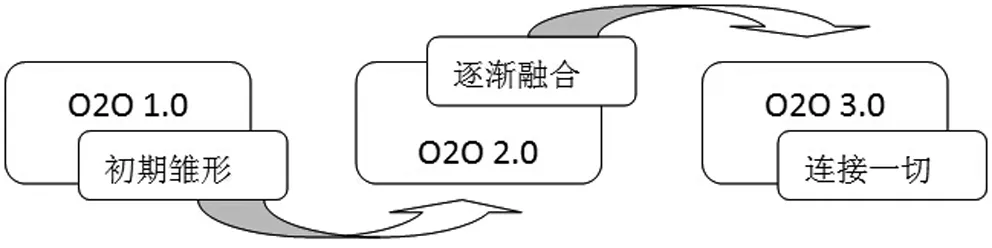

根据2013年11月移动学习咨询网与中国经济网联合发布的《在线教育前景与热点分析报告》显示,“O2O模式”被认为是未来最具价值、最被看好的商业模式。在“互联网+”背景下学校构建教学共同体,必须在教学活动中引入“O2O模式”,重塑教学生态。当前,我国的在线教育“O2O模式”已经由1.0时代发展到今天的3.0时代(如图2所示)。[9]在O2O模式的3.0时代,线上和线下实现完整的教学闭合,这个体系中会有越来越多的人参与信息的交互、传递和反馈等,师生对话探究学习和生生对话合作学习将成为新常态。为此,学校要积极推动信息化技术和移动互联网技术在教学中的应用。一方面,借鉴国外发展MOOC等的经验,在线下教学实践的基础上打造内容丰富、使用便捷的在线教育平台,尝试采用“线上+线下”的翻转课堂等混合式教学模式,实现课堂教学、师生互动的在线化。当然,在线教育效用最大化的前提是为受教育者提供个性化学习服务和最优质的教学资源。这就要求参与服务和教学的利益相关者要审慎选择上线的教学资源,适应网络教学的要求科学设计和调整优化传统教学内容,切忌课堂录像和教学课件的简单移植。[10]在这个过程中,基于专业、课程或专题的跨时空团队的形成和合作是经实践证明比较好的选择之一。另一方面,构建受教育者积极参与的在线教育环境,加强师生互动、生生互动,引导其根据学习目标、学习兴趣、学习归向等组织学习过程。比如,可以根据学生的心理偏好和技术诉求等,将学习内容通过微博推送、在线游戏、视频聊天、网络沙盘等形式展示出来,激发学生学习兴趣,提高师生互动的针对性和实效性。而这种不拘形式的互动在一定程度上可以说是在线教学的核心指向,也是教学共同体形成和发展的重要抓手。

图2 我国在线教育“O2O模式”的生态演变

(三)重铸教学能力,保障“互联网+”教学共同体建设

学校要推动教学共同体建设,有效提升教学质量,作为教学管理者、设计者、组织者的教师的职业素质至关重要。这就要求教师在参与教学共同体建设的过程中,必须努力提高自己的能力和水平。特别是在“互联网+”背景下,教学生态正悄然发生着变化,在线教学呈现出如下发展趋势:管理数据化,教师与数据产生化学反应;教学智慧化,私人订制成为常态;课堂形态碎片化,学校和教师成为选项;课堂游戏化,在游戏中完成知识学习成为现实。因此,有学者指出,“互联网+”教育时代,教师需要完成六个转身动作(详见表2所示)。在2015年11月召开的第二次全国教育信息化工作电视电话会议上,中央政治局委员、国务院副总理刘延东强调,要把握“互联网+”潮流,提高教师运用信息技术的能力,创新教育理念和教学模式,提高人才培养质量。当前,以MOOC、微课、翻转课堂为代表的信息化教学改革如火如荼,教师信息化教学能力的提升势在必行。反映到具体的教学实践中,就是要主动顺应“互联网+”教育改革发展趋势,主动学习信息化技术和移动互联网技术,积极开展信息化教学探索和设计,不断拓展和丰富教育教学的内容与新意,努力提升信息化教学能力和水平,保障“互联网+”教学共同体的发展和完善。

表2 “互联网+”背景下教学共同体教师功能定位的变化

总之,“互联网+”背景下教学共同体的演进和变革一定程度上改变了学校传统的教学场域,使教学活动从“物理空间”逐渐延伸到“虚拟空间”,推倒了学校相对封闭的“教学围墙”,打破了传统教学共同体中师生互动交流的僵局,建立起多线条的师生联系的纽带,教师和学生的职能和位置在新的教学场域中得以重新定位。此外,这种新样态的教学共同体使学生能够在合理的限度内突破时空的限制,获得更加均等的学习机会,享受到更加优质的教学资源,有助于唤醒当前教学活动中“沉默的大多数”,实现“人人出彩”的教育目标。

注释:

①“想象的共同体”来自本尼迪克特·安德森的《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,最初是用来定义民族国家。后来,以“想象”一词指涉了形成一定群体认同所不可或缺的认知方式与实现过程。

[1][德]斐迪南·滕尼斯,著.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:2-3.

[2]吴玉军.共同体的式微与现代人的生存[J].浙江社会科学,2009(11):54-62.

[3]杨兴坤,毕星.变革范式视域下教学共同体的构建[J].学校党建与思想教育,2013(3):28-29.

[4]阿里研究院.互联网+:从IT到DT[M].北京:机械工业出版社,2015:2.

[5][英]维克托·迈尔·舍恩伯格,肯尼思·库克耶,著.与大数据同行——学习和教育的未来[M].赵中建,张燕南,译.上海:华东师范大学出版社,2015:106.

[6]方林佑.虚拟教学共同体——大学教学模式的新探索[J].中国大学教学,2013(1):43-45.

[7]Rosie Turner-Bisset.Expert Teaching:Knowledge and Peda-gogy to Lead the Profession[M].London:David Fulton Publishers Ltd,2001:2.

[8]管丹,黄一波.“互联网+高等职业教育”问题探析[J].职教论坛,2015(33):35-38.

[9]王晨,刘男.互联网+教育:移动互联网时代的教育大变革[M].北京:中国经济出版社,2015:131-132.

[10]荆全忠,邢鹏.“互联网+”背景下高校教学模式创新研究[J].教育探索,2015(9):98-100.

(责任编辑陈志萍)

2015-12-10

桑雷,南京师范大学教育科学学院博士研究生,江苏财经职业技术学院副教授。(南京/210097)

*本文系江苏省高等教育教改研究重点课题“‘互联网+’背景下高职院校校企协同育人机制研究”(2015JSJG076)的成果之一。