高校发展战略规划效能研究

——基于实证研究的视角

2016-09-21陈廷柱齐明明

陈廷柱,齐明明

(华中科技大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430074)

高校发展战略规划效能研究

——基于实证研究的视角

陈廷柱,齐明明

(华中科技大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430074)

文章借鉴战略规划效能的有关研究成果,编制了高校发展战略规划效能调查问卷,通过对三个样本998份有效问卷统计后发现:参与调查者对高校发展战略规划一般效能的认同程度较高,对具体效能13项子维度的认同程度多处于中等水平。比较分析的结果如下:对战略规划编制效能的认同程度高于对战略规划实施效能的认同程度,不同样本在战略规划效能的认同程度上不存在显著性差异,职位越高以及参与规划过程越深的被调查者对战略规划效能的认同程度越高。

高校发展战略规划;一般效能;具体效能

在2000年前后,我国许多高校开始设立专门的机构来负责学校战略规划的制定与实施工作。特别是自2003年1月5日时任教育部部长周济发表“谋划发展,规划未来”的重要讲话后,我国高校发展战略规划的制定逐步进入全面铺开阶段[1]。制定和实施学校发展规划已经成为近年来高等学校办学实践中的一个重大举措。然而,从规划实践的角度来看,无论是高校的管理者还是广大教师,甚至是包括部分教育研究工作者,普遍缺少对战略规划的基本信仰,对战略规划的效能持怀疑与否定态度的大有人在。这样一种状况与教育部在推动战略规划工作方面所做的努力大相径庭。战略规划究竟有没有必要?战略规划有没有发挥作用?战略规划效能有哪些表现?什么因素影响了人们对战略规划效能的评价?文章以期采用问卷调查的方式对高校战略规划效能做出客观性的解答。

一、 高校发展战略规划效能的维度构成

现有研究中专门系统分析和论证高校发展战略规划效能的规范研究较少,高校发展战略规划效能的研究多散见于关于高校发展战略规划研究的文章和著作中。在研究思路上,研究者首先提出高校发展战略规划应该发挥的效能准则,然后依据这些效能准则来判断高校实行的战略规划是否发挥了这些作用;如果存在效能偏差,则需审查战略规划在实践运行中的偏差表现及原因,并对应当如何编制和推行战略规划提出措施建议等。研究者主要从自身的经验感知和主观判断来概述战略规划的效能,采用比较的研究方法,即与没有规划和传统的管理方式相比较,证明战略规划是有用的。在研究结论上,这类研究呈现出明显的肯定性倾向,即肯定高校战略规划是有用的。

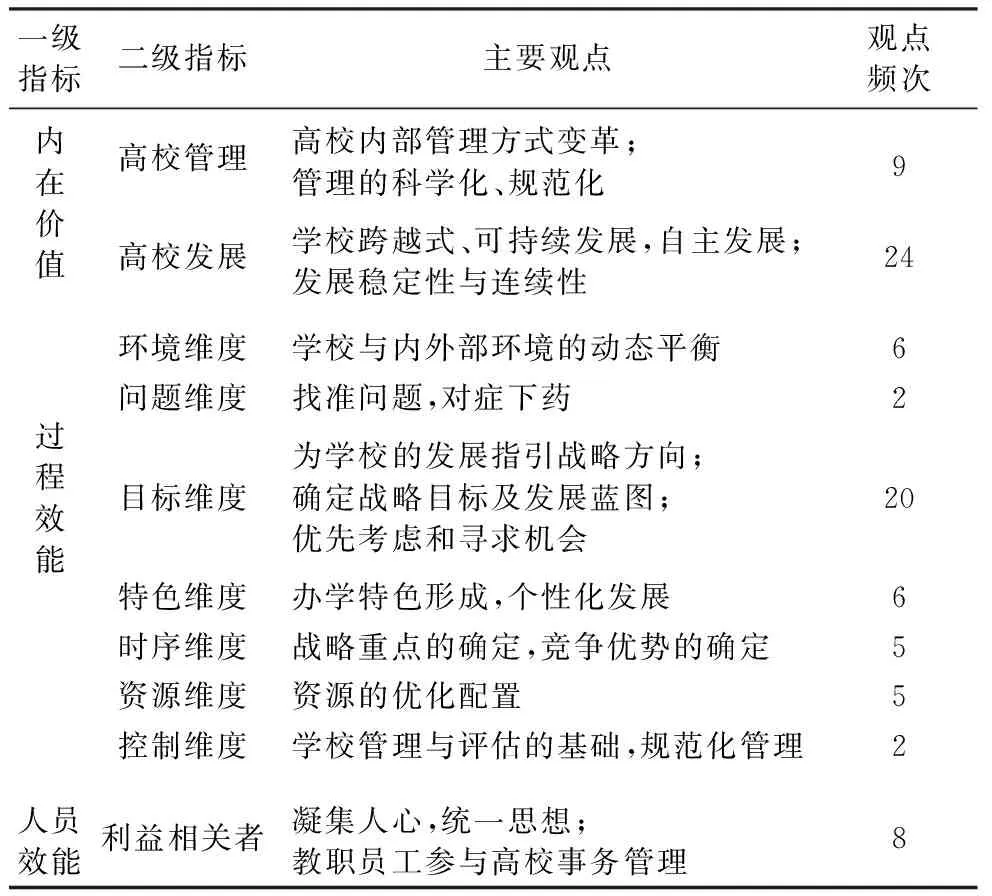

按照现有文献中关于高校发展规划效能的观点综述,高校发展战略规划效能主要表现在内在价值、过程效能和人员效能三个方面(见表1)。在内在价值上,内外部环境的变化激发了高校管理方式的变革,与传统自由放任的经验式管理相比,大学战略规划是一种更为积极主动、目的明确、面向未来的大学管理方式[2]1。过程效能主要通过战略规划执行过程表现,同时执行过程中的每一个环节直接影响其过程效能的发挥。在环境维度上,通过编制过程的内外部环境分析,可以实现战略规划与学校内外部环境的动态平衡。在问题、机遇、方向、目标维度等方面,战略规划的编制过程是将高校发展的战略思维转变为战略规划文本的过程。通过这一过程,学校可以发现现存的问题,明确发展的思路,把握发展的机遇,确定未来发展的目标。在特色维度上,学校通过扬长避短、发挥优势、采取相应的措施,提高办学水平,这样自然就形成本校的办学特色[3]。在时序、资源维度上,战略规划的制定和实施过程,也是大学各种资源重新分配和整合的过程。战略重点的确立,更有利于学校集中资源,发挥优势,培育大学的核心竞争力[4]。在措施、控制维度上,高校发展战略规划是高校进行管理活动的重要依据和行动纲领。在人员效能上,作为一种典型的利益相关者组织,高校的发展需要来自政府、行政管理人员、教授、学生、家长等不同群体的参与,高校战略规划的制定和实施为平衡各利益相关者的矛盾、构建有效的沟通机制、达成具有广泛共识的目标系统发挥了举足轻重的作用。

表1 高校发展战略规划效能的研究维度

现有研究中关于高校发展战略规划效能的实证性研究极少,实证研究多集中在高校战略规划实施效果评估方面。实证研究中并不存在一个公认、统一的标准来评价大学战略规划的有效性[1]。本研究基于现有文献中关于高校战略规划效能的概述构建了高校战略规划效能的指标体系,其中问卷调查中的一般效能对应战略规划的内在价值,具体效能对应战略规划的过程效能和人员效能,并通过问卷调查的方式具体探讨实践领域人们对战略规划效能的认同度。

二、 研究方法

(一) 数据来源

问卷调查主要在两所学校实施。学校一的问卷调查是在该校启动“十二五”规划前夕进行的,是以配合“十一五”规划编制与实施的检查、回顾之名义发放的。学校一共发放问卷890份,回收有效问卷830份,有效率为93.2%,调查范围基本覆盖全校所有专任教师和管理人员。学校二的调查问卷由该校副校长主持发放,主要采用抽样调查的方式,调查人员主要有校级领导、学校职能部门及院系负责人、规划机构工作人员、一般管理人员和普通教师,共发放问卷150份,回收有效问卷134份,有效率为89.3%。为增加样本的多样性,课题组利用某高校教育科学研究院2011、2012和2013级教育博士集中授课的时机,对在高校工作的34位人员进行了问卷调查。本研究的调查数据及分析由学校一(N=830)、学校二(N=134)、教育博士(N=34)、整体(N=998)四个部分构成,所用的数据统计分析工具为spss19.0以及excel2007。

(二) 问卷框架

高等学校发展战略规划效能调查问卷由基本信息、规划一般效能、规划具体效能三个部分总计41个变量构成。基本信息部分主要采集了参与调查者的身份信息、学校信息和规划参与情况;规划一般效能部分分为规划编制的内因、规划编制的外因、规划投入与收益的关系、设立规划专职人员及专门机构的必要性、规划编制效能的总评价、规划执行效能的总评价六个子问题;规划具体效能按规划编制和规划实施分设了13项子维度,分别为问题维度、机遇维度、变化维度、方向维度、目标维度、时序维度、协调维度、控制维度、领导维度、员工维度、资源维度、策略维度、措施维度。

(三) 变量解释

高校发展战略规划是指我国各高校普遍实施的总体规划,不包括学科专业、师资队伍、校园建设等专项规划,也不对战略规划与发展规划、发展战略规划作严格意义上的区分。

一般效能是指学校各级领导与教职员工对战略规划能否有效促进学校发展所持有的基本信念,也就是对战略规划内在价值的基本判断。其可以从六个子问题方面加以调查。

具体效能是指高校发展战略规划以什么样的方式、在哪些方面以及在多大程度上对学校的发展所产生的具体作用。其可以从两个方面(“编制”和“实施”)、13项子维度、五种水平(A表示非常认同;B表示较为认同;C表示基本认同;D表示不好判断;E表示持相反看法)加以调查。

(四) 研究假设

1. 高校发展战略规划效能存在校际差异。校际差异包括两个方面: 一方面是不同类别的高校战略规划效能评价不同;另一方面是相同类别的高校战略规划效能评价不同。本研究重点考察相同类别的高校是否存在效能差异。为控制学校类别对研究结果的影响,本研究选取的学校一和学校二同属地方本科院校。

2. 高校发展战略规划效能存在评价主体差异。高校存在着不同的利益相关者群体,本研究主要考察校级领导、中层管理干部、一般行政人员、普通教师等不同职务的人员在效能评价上是否存在显著性差异。

3. 高校发展战略规划效能维度之间存在差异。首先在一般效能和特殊效能上,高校发展战略规划一般效能要高于发展战略规划的特殊效能。其次在战略规划的编制和实施上,高校发展战略规划编制认同度要高于战略规划实施认同度。最后在战略规划编制和战略规划实施的13项子维度上,各个维度间也存在差异。

三、 数据统计及结果

(一) 问卷调查的基本情况

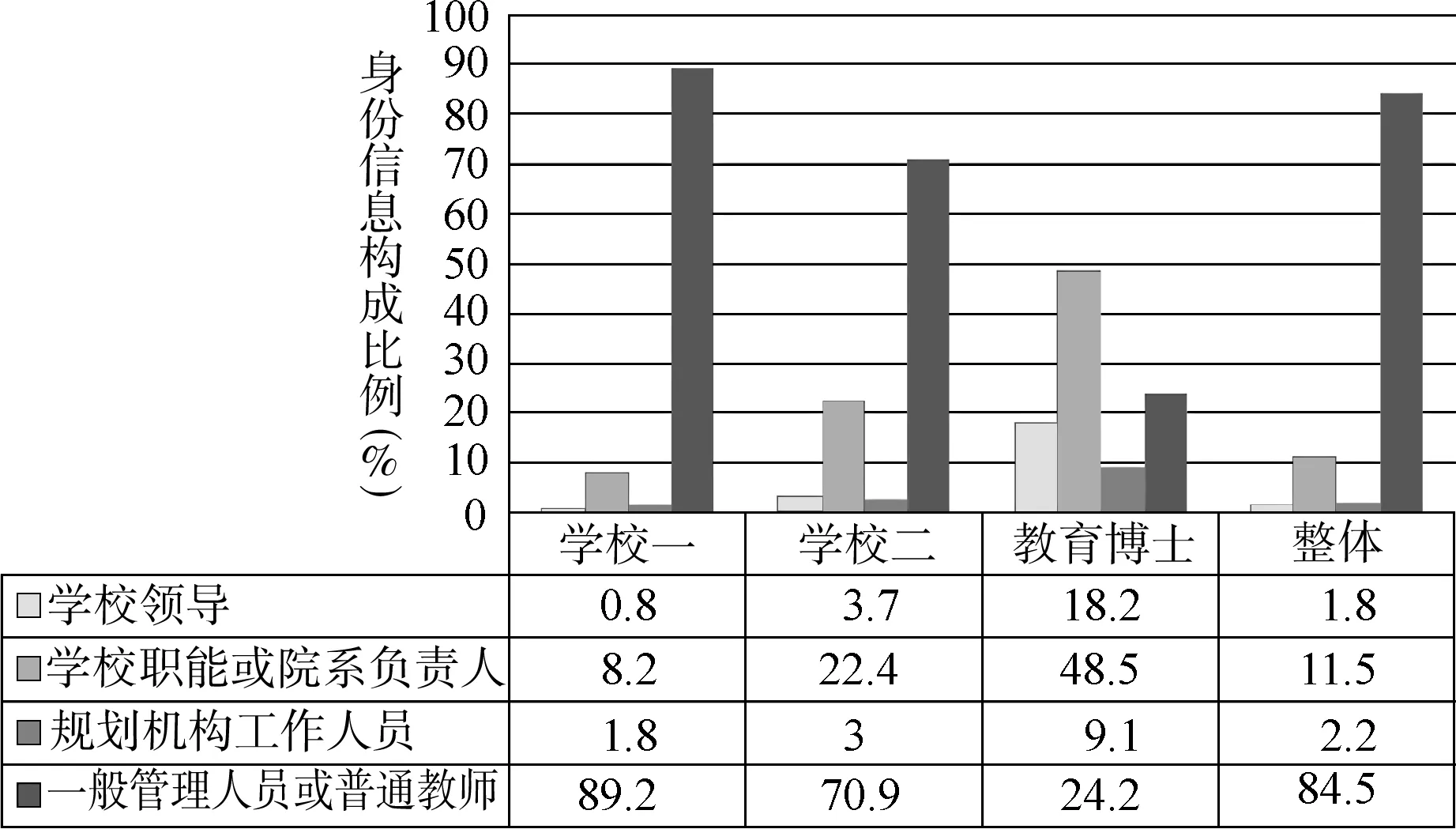

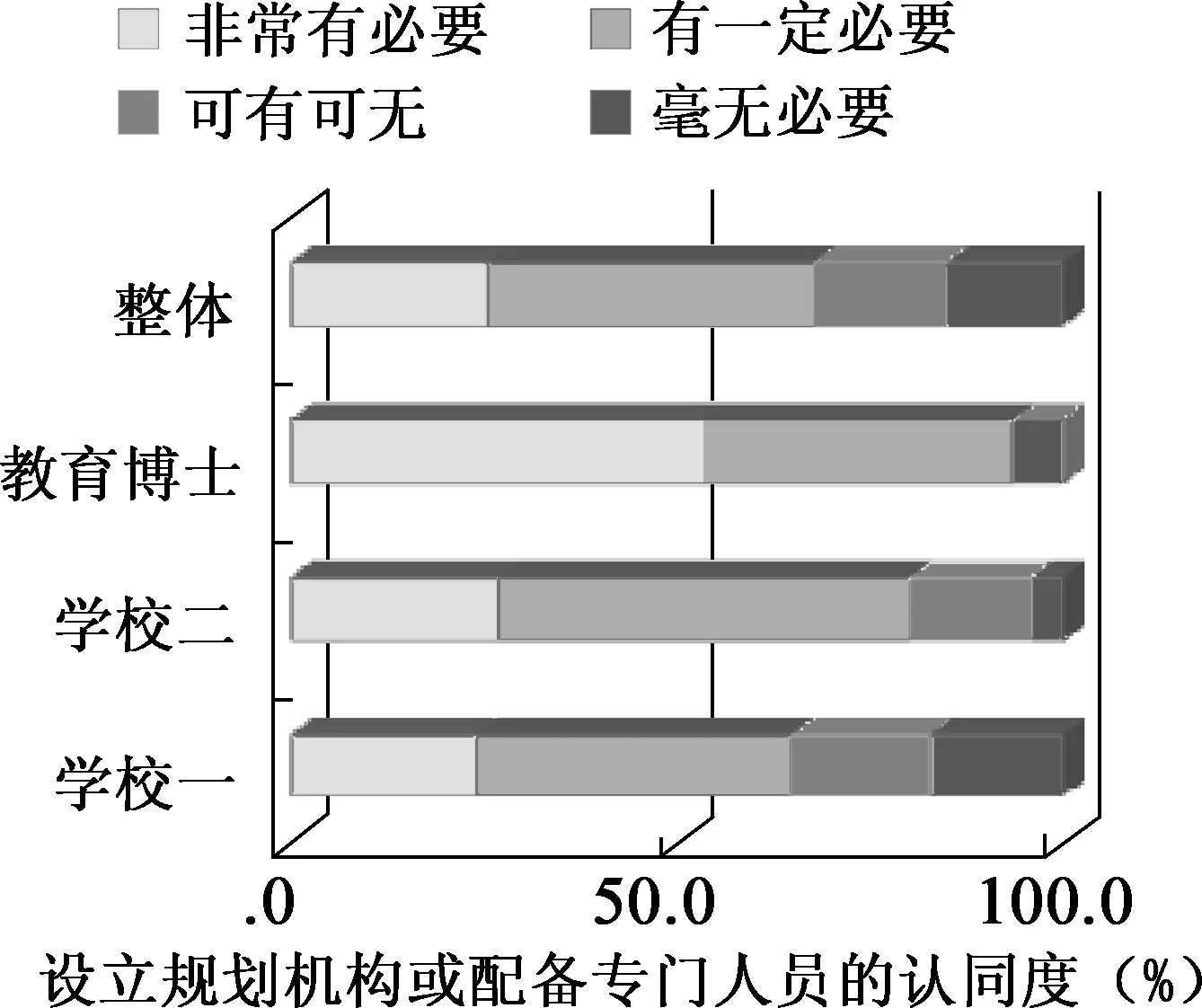

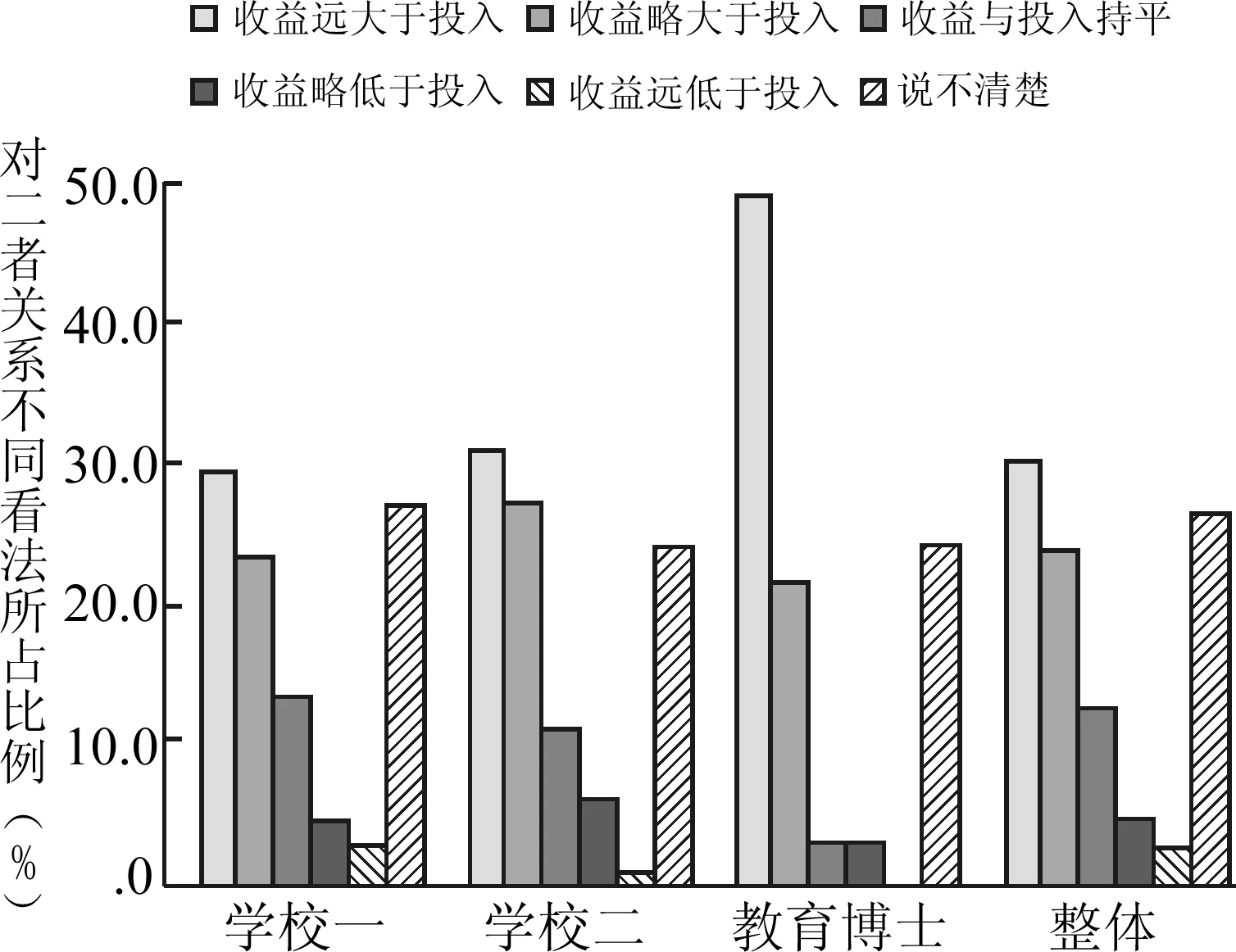

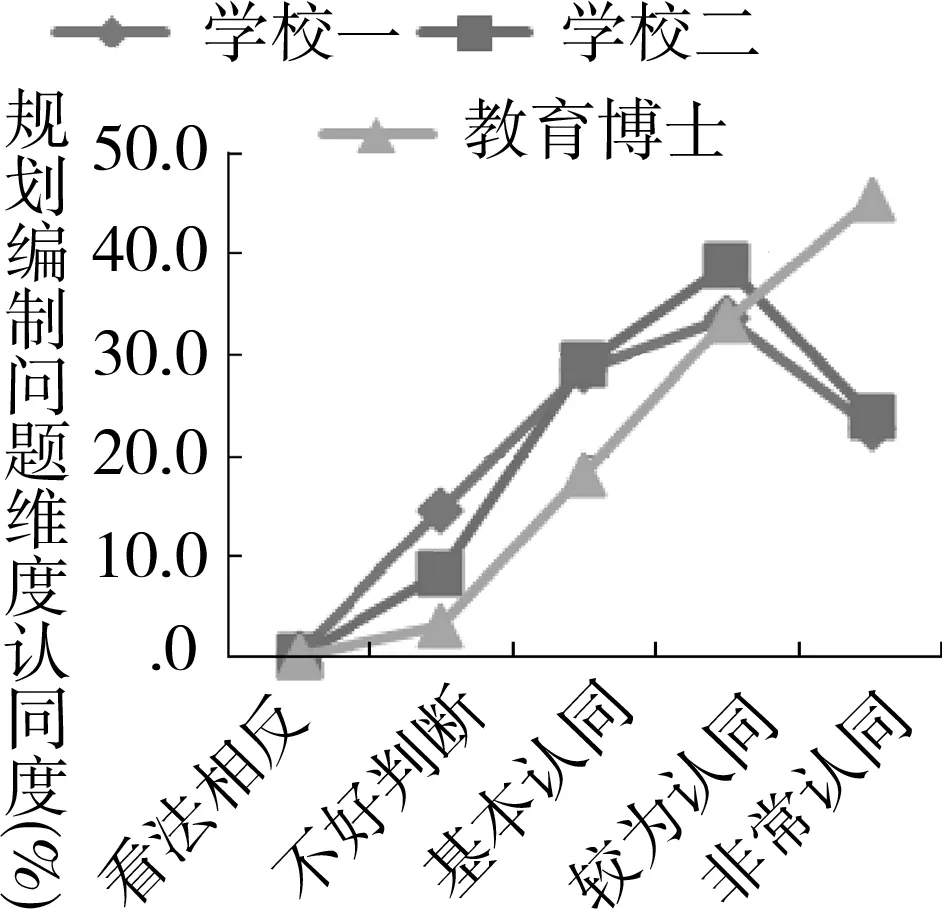

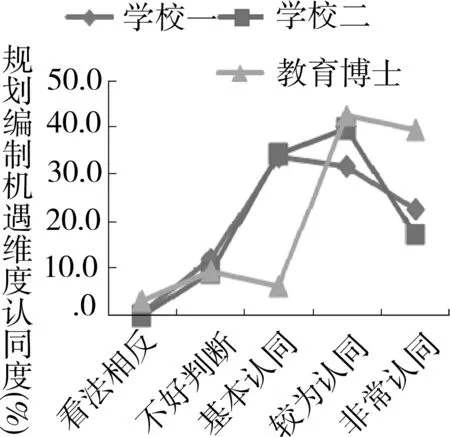

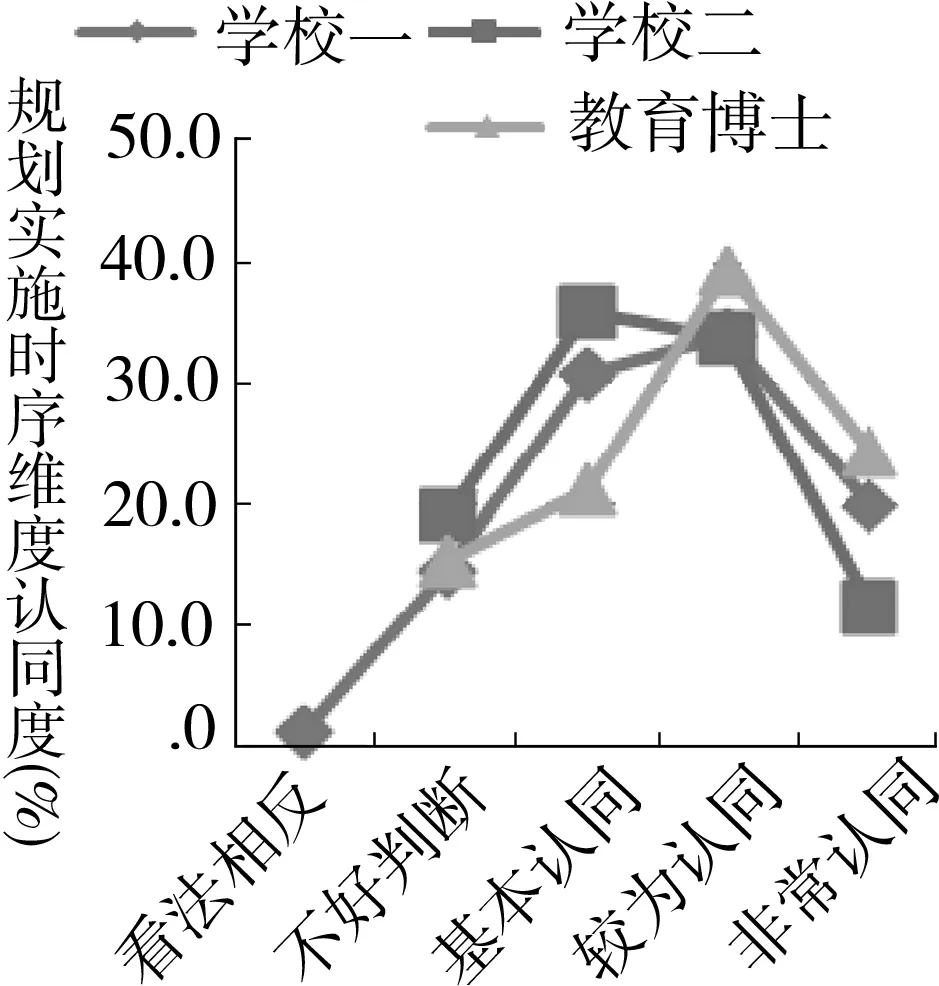

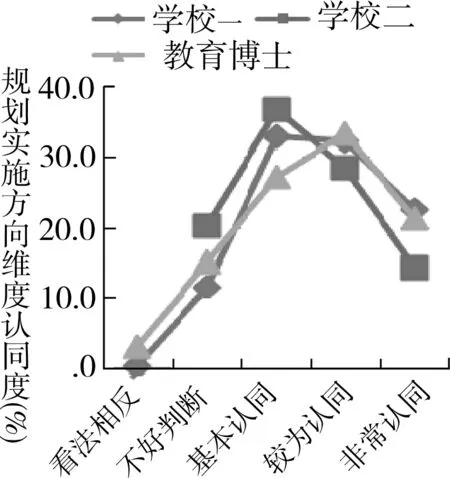

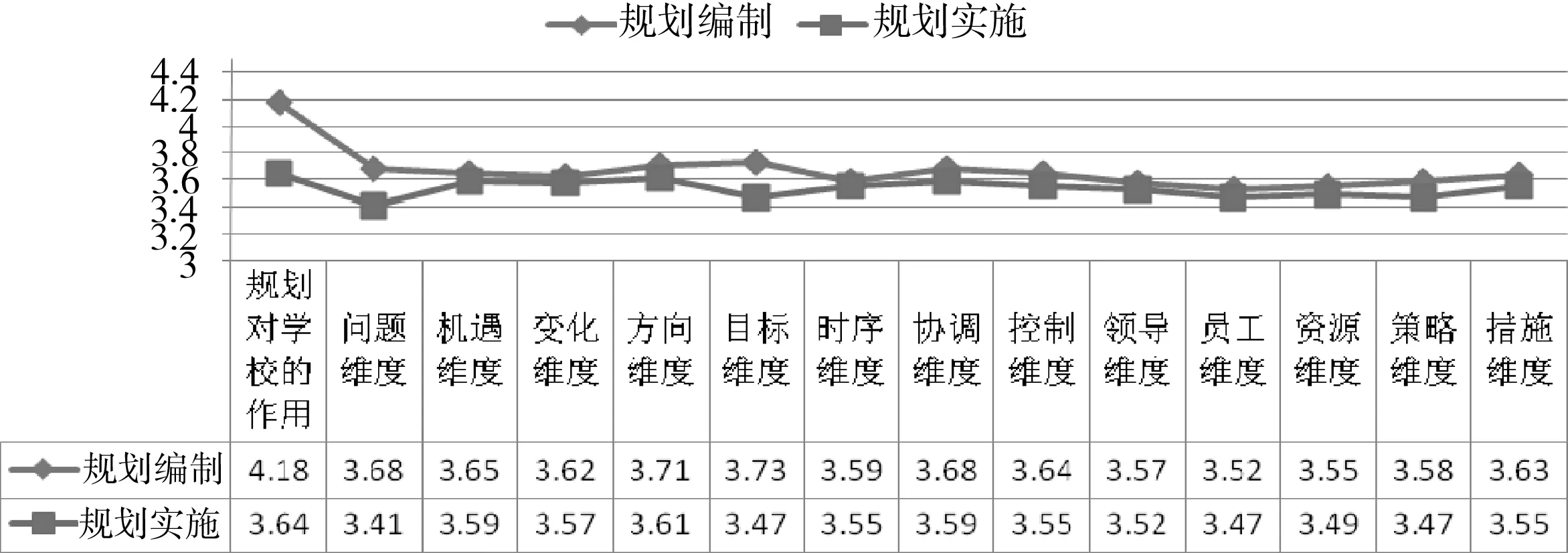

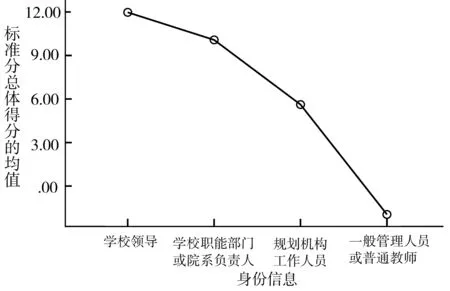

1. 参与调查人员的身份信息。如图1所示,参与调查人员身份信息的构成中,由于p=0.000 注: χ2=128.535,df=2,p=0.000 2. 学校信息。学校一和学校二为地方本科院校。由于学校一和学校二是常量,所以无法统计学校信息。在教育博士学校信息构成中,频次最高的为省属或行业重点学校(51.5%),其次为新建本科院校(18.2%)和独立学院或民办院校(15.2%),频次较低的为高职高专院校(9.0%)和教育部直属高校(6.1%)。 3. 规划参与情况。本研究把规划参与情况界定为有明确职责、参与两项及以上(起草、编制、检查)、参与一项以及未参与规划且无明确职责和其他五种类型。从规划具体参与情况来看,参与过规划(包含文本起草与修订、编制调研及实施过程中检查和落实调研)比例最高的为教育博士,占72.7%,其次为学校二(41.8%),参与比例最低的为学校一(32.5%)。由于学校一调查的是全校教职员工,由此可见,在同一学校内部,规划参与度较低(32.5%)。 (二) 高校发展战略规划的一般效能 1. 高校的改革和发展需要编制战略规划。规划编制的动因直接决定了学校编制和实施战略规划的重视程度与实施方式。规划编制的动因可以从内外部两方面考察。在规划编制的外因上,积极评价(认为是英明之举)占57%(整体),消极评价(认为是作秀、跟风、荒唐之举)占20.3%(整体);从内因来看,编制战略规划主要源于学校改革和发展的需要(整体为76%)。在规划编制的内外因关系中,其内因的积极评价要高于外因的积极评价,即认为学校编制战略规划更多的是源于改革和发展的需要。 2. 学校有必要设立发展战略规划专门机构或配备专职人员。是否设立规划专门机构或配备专职人员是从组织的角度探讨规划运行的机构保障。三组对这一问题看法存在显著差异性(p χ2=25.650,df=2,p=0.000 3. 编制战略规划收益大于投入。编制战略规划投入与收益之间的关系是从资源投入与产出的视角来考察效益问题。图3统计结果显示,三组对这一关系的认识趋势较为一致(p>a)。三组选项比例最高的均为编制战略规划收益远大于投入(整体为30%)。 此外,选择“说不清楚”这一选项的比例仅次于选择“收益远大于投入”的比例,达到了26.3%,说明编制战略规划投入与收益之间的关系比较复杂,很难形成直观判断。 χ2=4.275,df=2,p=0.118>a,n=991(除缺失值) (三) 高校编制与实施发展战略规划的具体效能 1. 高校编制发展战略规划的具体效能。首先,战略规划编制效能总认同度高于子维度认同度。战略规划编制效能的考察分为总评价和13项子维度的具体评价两个部分。对五级认同度反向赋分后,通过描述性统计分析发现,对编制效能的总评价(编制规划对学校发展作用)的总和及均值均要高于13项子维度的具体评价,在数据的离散程度上,编制总评价的标准差(S=0.663)要小于13项子维度标准差的最小值(S=0.914),说明编制总评价的数据离散程度要小于子维度的数据离散程度,编制总评价的数据更稳定。即在编制效能的认同度上,较之具体维度的评价,人们更倾向于在整体印象上给予其积极评价。 其次,规划编制具体效能13项子维度间认同度差异小,均值最高的为目标和方向维度,均值最低为资源和员工维度。在13项子维度的认同度上,通过描述性统计分析后发现,规划编制效能标准差差异为0.082(最高值1.008与最低值0.926之差),说明标准差的差异非常小,这13组数据分布的离散程度基本相同。在规划编制的13项子维度中,均值之间的差别也较小,为0.21(最高值3.73与最低值3.52之差),说明编制效能在13项子维度效能认同度上差别较小。认同度最高的两项为目标维度和方向维度,认同度最低的为员工维度和资源维度。13项子维度上,认同度从高到低的排序依次为目标维度(M=3.73)、方向维度(M=3.71)、问题维度(M=3.68)、协调维度(M=3.68)、机遇维度(M=3.65)、控制维度(M=3.64)、措施维度(M=3.63)、变化维度(M=3.62)、时序维度(M=3.59)、策略维度(M=3.58)、领导维度(M=3.57)、资源维度(M=3.55)和员工维度(M=3.52)。 再次,规划编制效能三组间除问题维度和机遇维度在教育博士样本上存在差异外,其他维度样本差异性不显著。为验证三样本在规划编制效能维度上是否存在差异,本研究对学校一、学校二和教育博士三组进行多个独立样本非参数Kruskal-Wallis检验,发现当显著性水平a=0.05时,p 图4 不同样本规划编制问题维度认同度 图5 不同样本规划编制机遇维度认同度 最后,规划编制的认同度上,比例最高的为较为认同和基本认同,认同程度趋中。在规划编制的13项子维度认同度上,如图6显示,选项比例最高的为较为认同和基本认同,其次是非常认同,比例较低的为不好判断,比例最低的为看法相反。调查者对规划编制的认同程度主要集中在较为认同和基本认同上,认同程度趋中。 2. 高校实施发展战略规划的特殊效能。首先,实施效能总认同度高于子维度认同度。战略规划实施效能的考察分为总评价和13项子维度的具体评价两个部分。实施效能的总评价认同度(规划实施对学校起到的作用)的总和及均值均高于13项子维度的认同度,在数据的离散程度上,实施总评价的标准差(S=0.924)要小于13项子维度标准差的最小值(S=0.962),说明实施总评价的数据离散程度要小于子维度的数据离散程度,即实施总体评价的数据更稳定,其离散程度更小。因此较之具体维度的评价,人们更倾向于在整体印象上给规划实施以积极评价。 其次,规划实施效能13项子维度间认同度差异小,均值最高的为方向、机遇和协调维度,认可程度较低的为问题、目标和策略维度。规划实施效能在13项子维度的认同度,通过描述性统计分析后发现,标准差差异为0.083(最高值1.007与最低值0.924之差),说明标准差的差异较小,这13组数据分布的离散程度基本相同。在13项子维度中,均值之间的差别较小,为0.20(最高值3.61与最低值3.41之差),说明规划实施在13项子维度效能认同度上差别较小。认同度最高的三项依次为方向维度、机遇维度和协调维度,认同度最低的三项为问题维度、目标维度和策略维度。13项子维度上,认可程度从高到低的排序依次为方向维度(M=3.61)、机遇维度(M=3.59)、协调维度(M=3.59)、变化维度(M=3.57)、控制维度(M=3.55)、时序维度(M=3.55)、措施维度(M=3.55)、领导维度(M=3.52)、资源维度(M=3.49)、员工维度(M=3.47)、策略维度(M=3.47)、目标维度(M=3.47)、问题维度(M=3.41)。 再次,规划实施三组间除时序、方向和措施维度上存在差异外,其他维度差异性不显著。为验证三组间在规划实施效能维度上是否存在差异,本研究对学校一、学校二和教育博士三个样本进行多个独立样本非参数Kruskal-Wallis检验发现: 三组间在规划实施效能维度存在显著性差异的为时序维度、方向维度和措施维度,在其他维度上三组间差异不显著。在时序维度上,学校一和教育博士认同度高于学校二(见图7);在方向维度上,教育博士的认同度高于学校一和学校二(见图8);在措施维度,教育博士和学校一的认同度高于学校二(见图9)。综合来看,教育博士的认同度略高于学校一和学校二。 图7 规划实施时序维度认同度 再其次,规划实施的认同度上,比例最高为较为认同和基本认同,认同程度趋中。在规划实施的13项子维度认同程度上,如图10所示,选项比例最高的为较为认同和基本认同,比例居中的是非常认同和不好判断,比例最低的为看法相反。调查者对规划实施的认同程度主要集中在较为认同和基本认同上,认同度趋中。 最后,规划编制的认同程度稍高于规划实施的认同程度。如图11显示,规划编制效能的认同度要高于规划实施效能的认同度。在编制效能和实施效能的总体评价中,编制的均值得分(M=4.18)高于实施(M=3.64)的均值得分,说明在总评价中规划编制效能认同度要高于规划实施效能的认同度。在13个子维度的均值得分中,规划编制的认同度均高于规划实施的认同度,特别是问题维度和目标维度上的均值差异较大。 图8 规划实施方向维度认同度图9 规划实施措施维度认同度 (四) 高校发展战略规划的效能及影响因素 1. 战略规划效能总认同度得分中等,三组间差异不显著。高校发展战略规划效能总认同度是由编制效能和实施效能总认同度和13项子维度认同度得分相加后的结果。统计分析后发现,高校发展战略规划特殊效能总认同度得分最高的为教育博士(M=103.71),其次为学校一(M=100.74),认同度最低的为学校二(M=98.71)。把最高分140(即每项都选择“非常认同”)折合为百分制衡量后,教育博士的分值为74,学校一的分值为72,学校二的分值为71,由此可知高校战略规划效能总认同度得分为中等。通过对学校一、学校二和教育博士三个样本间两两差异性检验发现,学校一和学校二的差异不显著(p>a),学校一和教育博士的差异不显著(p>a),学校二和教育博士的差异也不显著(p>a),说明三个样本在规划效能总认同度上差异性不显著。 图11 规划编制和规划实施均值比较 2. 不同身份信息对战略规划效能认同度的影响。对编制效能和规划效能总认同度和13项子维度进行数据标准化处理后,得到其标准分,标准分相加后得到战略规划效能标准化总分,通过引入身份信息来考察不同的身份信息对战略规划效能认同程度是否有影响。由均值相等的稳健性检验可知,Welch检验和Brown-Forsythe检验的概率值p=0.000,即不同身份信息在战略规划效能总得分上仍有显著性差异。由图12可知,学校领导的战略规划效能认同度均值最高,其次是学校职能部门或院系负责人,之后是规划机构工作人员,一般管理人员或普通教师的均值得分最低。多重比较结果进一步揭示了不同身份信息在规划效能认同度上的差异。这种差异主要表现为一般管理人员或普通教师与学校领导、学校职能部门或院系负责人相比,在a=0.05水平上存在显著性差异。学校领导、学校职能部门或院系负责人、规划机构工作人员两两相比差异性不显著。即高校发展战略规划效能认同度存在评价主体的差异,职位越高,战略规划效能认同度越高。 注: χ2=128.535,df=2,p=0.000 3. 不同参与程度对战略规划效能认同度的影响。由方差齐性检验可知,p=0.001,取a=0.05,由于p (一) 高校发展战略规划一般效能认同度高 参与调查者对高校发展战略规划一般效能认同度较高。上级主管部门或有关评估机构要求学校要有战略规划属于英明之举,学校编制战略规划主要是源于学校改革和发展的需要;学校编制战略规划收益要远大于规划投入;学校设立战略规划专职人员或专门机构是很有必要的。学校编制和实施战略规划的总体评价赋分等级分别为良好和中等。由此可知,我国高校各级领导与教职员工在规划与学校发展之间的关系上持积极的评价,即总体上认为战略规划是有用的。 高校管理者对战略规划一般效能的认同主要源于环境变化激发管理方式的变革,战略规划被认为是更科学的管理方式。21世纪初中国高校国内外竞争的加剧、办学自主权的扩大等引发了高校管理方式的变革,也“迫切要求高等学校应由经验式、救火式的管理向科学化、规划式的管理转变,而这样一种管理方式的转变亦顺应了决策科学化、民主化的要求”[5]。与传统自由放任的经验管理方式相比,战略规划被认为是一种更富有生机、对变革更具有适应性的管理方式。越来越多的高校开始认识到,大学战略规划是一种更为积极主动、目的明确、面向未来的大学管理方式[2]1。战略规划是管理大学、增强竞争力、提高办学效益的行动纲领,是大学有限资源的分配决策, 是大学走向成功的重要保证[5]。 (二) 高校发展战略规划具体效能维度的发挥亟须提高 战略规划制定和实施过程中具体效能维度认同度得分普遍持中。人们在对战略规划持有普遍信念的同时,也认为在实际的管理过程中,战略规划并没有完全发挥出它的具体作用,且战略规划实施过程中的具体效能维度普遍低于战略规划制定过程中的效能维度。 战略规划编制具体效能维度认同度较高的为目标维度,但在战略规划实施过程中目标维度的认可度却较低。战略规划制定和实施过程中认可程度均高的为方向维度,这说明战略规划在具体实施过程中主要发挥的是战略引领作用而不是具体细微的目标导向作用。战略规划编制过程是将学校发展的战略思维转变为文本的过程。通过战略分析,高校可以针对学校发展中亟需解决的主要问题,对症下药,制定学校发展的战略目标和策略措施。但受高校多目标模糊特性、外界环境的不确定性、战略规划实施不力等因素影响,战略规划制定时所确定的具体目标在实施过程中很难具体推进和落实。战略规划从战略性、前瞻性的高度指引学校的未来发展和战略方向。战略规划具体效能的发挥需要提高战略规划编制的科学性和战略规划实施的可操作性。 (三) 高校发展战略规划效能校级差异不显著 在战略规划效能总认同度上,三个样本的规划效能认同度为中等以上,尽管学校一、学校二、教育博士三个样本的样本容量、身份构成、规划参与程度等都不尽相同,但学校一、学校二、教育博士三个样本的战略规划效能认同度两两相比差异性不显著,战略规划效能认同度具有普遍性和相似性。由于我国同类高校的办学定位、治理方式等方面同质性较高,所以学校一和学校二的差异不显著。教育博士的样本容量较小,所以很难确切地比较不同类型学校间的校级差异。在后续研究中,我们可以深入学校内部具体探究不同类别和不同管理方式的高校在战略规划效度上是否具有差异性。 (四) 不同评价主体对高校发展战略规划效能认同度的影响非常显著 不同评价主体在战略规划效能认同度上具有显著性的差异,这种差异主要体现在普通教师或一般管理人员与学校中高级管理人员之间。职位越高,战略规划效能认同度得分越高;参与程度越高,战略规划效能认同度得分越高。角色和职能决定了这些不同群体规划参与的性质、程度和阶段,同时这些不同群体的不同参与程度也直接影响了他们对规划的重视程度、认知程度和认同程度。中层及其以上的管理人员处于决策层的较高位置,他们更直接地参与了规划制定过程,对规划认同程度较高;普通教师或一般管理人员的规划参与程度较低,规划与日常工作的联系较少,规划与自身利益相关程度也相对较低,这些因素都导致了他们对规划效能的认同度较低。 战略规划制定过程中的简单随意和不科学性、战略规划实施过程中的落实不到位等因素直接影响了战略规划效能的发挥。此外,外界环境的多变性导致规划随政策的变动而变动,这使得战略规划处于极为被动的状态。处于被动状态的战略规划无法依循自身的逻辑指导学校的发展并不代表战略规划自身效能的不足。在高校宏观管理体制改革的背景下,高校办学自主权正在不断扩大,高校科学自主规范的发展客观上需要战略规划地位的提高。高校内部管理人员要树立战略规划的自信,战略规划制定过程中要注重制定的严肃性、科学性以及多元参与性,战略规划实施过程中要注意目标体系科学合理,战略举措切实可行。 [ 1 ]陈廷柱.我国高校推进战略规划的历程回顾[J].高等教育研究,2007,28(1):59-63. [ 2 ]乔治·凯勒.大学战略与规划:美国高等教育管理革命[M].别敦荣,译.青岛:中国海洋大学出版社,2005. [ 3 ]白秀玉.制定学校总体发展规划的几个问题[J].高等农业教育,1991(3):17-20. [ 4 ]周巧玲,赵文华.大学战略规划在英国高等教育管理中的作用[J].高等教育研究,2006,27(6):102-106. [ 5 ]钱佩忠,宣勇.学科发展:大学战略规划的基点[J].教育发展研究,2006(12A):54-58. (责任编辑马双双) Research on the Effectiveness of the Strategic Planning in Colleges:From the Perspective of Empirical Research CHENTingzhu,QIMingming (Research Institute of Education Science, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074, China) Drawing on relevant research results, we compiled the university strategic planning effectiveness questionnaire. Analysis of three samples of 998 valid questionnaires finds that participants have a high identification degree on the general efficiency and a medium identification degree on the 13 specific efficiency. Comparative analysis of the results are as follows: The effectiveness of making is higher than the implementation.There are no significant difference in different samples. The higher position, the more deeply involved in the planning process, the higher score of identification degree. strategic planning of colleges and universities; general efficiency; specific efficiency 10.13316/j.cnki.jhem.20160417.009 大学治理 专题主持/刘尧 2015-11-08 国家社会科学基金教育学一般课题(BIA080028) 陈廷柱,教授、博导,华中科技大学教育科学研究院副院长,从事高等教育管理研究。 齐明明,博士研究生,从事高等教育管理研究。 G640 A 1673-8381(2016)03-0034-08 主持人简介: 刘尧,教授,浙江师范大学教育评论研究所所长,从事教育评论学、高等教育学和教育评价学研究。 网络出版时间: 2016-04-17 网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.G4.20160417.0924.018.html

四、 结论与讨论