我国自然灾害应急动员的困境与出路

——基于海南省的实例分析

2016-09-21章顺磊

章顺磊

(华中师范大学,湖北 武汉 430079)

我国自然灾害应急动员的困境与出路

——基于海南省的实例分析

章顺磊

(华中师范大学,湖北武汉430079)

风险社会俨然到来且呈现出复杂变化的趋势。传统计划经济时期残留的“全能政府”理念禁锢着政府的手足,政府长期大包大揽,忽视社会力量,在自身精疲力竭的同时,也使社会得不到培育和成长,导致在面临突如其来的灾害时,应急显得捉襟见肘。此种局面的出现是因为政府陷入理念性困境、体制机制性困境、技术性困境三种困境怪圈,要想走出困境,可能的出路在于以一种科学与人文并重的应急动员思路去突破困境怪圈,提升我国自然灾害应急动员能力。本文以海南省为例,分析我国自然灾害应急动员面临的困境,并探寻可能出路。

自然灾害应急动员威马逊海南省

一、问题的提出

随着科学技术的发展进步以及风险防范意识的整体性提高与日渐成熟,人类社会一定程度上已经能够在自然灾害频发的情境中继续较为优良地生存与发展,但也正因为人类社会文明程度的提高以及积聚了众多成果,自然灾害频发对社会个体乃至整体生存发展造成的损害亦更为严重。在“风险社会”理论的首倡者贝克和吉登斯看来,现代工业社会本身就是一个风险社会,如技术发展带来的风险(核污染、电子污染等)、环境风险、金融风险以及各种可能的突发事件带来的社会震荡等等,一旦发生,就将会造成难以估计的损失,这些风险也同样是正处在现代化进程中的中国不得不面临的问题。[1]近些年来,地震、干旱、台风、洪涝、泥石流、森林火灾等自然灾害在中国频发,某种程度上中国也正处于一个“自然灾害风险社会”,而自然灾害的突发性、破坏性、影响的广泛性以及应对的紧急性,致使中国政府在应急中捉襟见肘,传统计划经济时代的“全能型政府”观念受到前所未有的冲击和挑战。20世纪七八十年代,无论是西方市场经济国家、新兴工业国家或地区,还是转轨国家,都掀起了改革政府的浪潮。随着政府改革浪潮的推进,治理及善治的概念日益成为公共管理的核心概念,而治理的核心要义就是通过合作、协商、伙伴关系,确定共同的目标等途径,实现对公共事务的管理,政府在其中虽不扮演支配角色,却扮演着“元治理”角色。[2]在自然灾害风险社会的大背景限定下,中国政府作为应急管理的主导者,在应急管理中扮演着主导角色,要将自然灾害的危害控制到最小,就需要改变传统全能政府理念,充分运用治理理论,动员利益相关的社会各方力量,加强政府与社会的沟通互动,联合各方力量,构建合作行动体系,应对自然灾害。

自然灾害应急动员作为应急管理中的重要组成部分,是高效灾害应急管理的基础。目前,“应急动员”这一概念尚未获得学界的普遍认同,更多学者采用了应对突发事件中的“政治动员”或“社会动员”的概念,有的学者采用“危机动员”的概念进行研究。笔者认为,动员是动员主体为了实现某一目标,紧急调动分散的、相对静态的社会资源(即动员客体),彼此配合、协调一致地开展活动的行为过程。自然灾害的应急动员是指动员主体为了将自然灾害的危害控制在最小范围内,实现公共利益的最大化这一目标,而调动政府、社会组织和个人等资源的活动和过程。按照时间顺序,它可分为自然灾害的灾前预防动员,灾中的应急救灾动员,灾后的恢复建设动员三个阶段。

二、我国自然灾害应急动员的系统性困境:以海南省为例

本文以海南省为例,研究其在2014年超强台风威马逊发生前后的应急动员情况,窥视其困境,探寻提高我国应急动员能力的可能出路。

2014年7月18日15时左右,超强台风“威马逊”在海南省文昌市翁田镇沿海登陆,给当地带来了极大的损失。反观海南省在应对“威马逊”过程中的表现,事实呈现了其自然灾害应急动员从理念到体制、机制直至技术的系统性困境。

(一)理念性困境

1、危机意识与应急动员意识双重薄弱。20世纪80年代,奥斯本等人提出企业家政府,主张政府要成为具有前瞻性的政府,强调了政府在处理公共事务时应具有危机意识,具备危机事件的预见能力以及采取预防措施的能力。回顾威马逊台风应急情况,民众对于灾前的预警和预防工作,批判的声音较多。其中民众提出:如此大的台风为什么不提前通知放假、不提前裁剪树枝、不提前卸下大型广告牌、不事前建议购物清单、不事前准备应急通信设备保持信息畅通、电力部门不提前“备战”、加油站不事先做好油汽储备应急工作等。这值得应急动员主导者——政府去反思动员工作中存在的问题与不足。海南每年都会有台风侵袭,地方政府见怪不怪、麻痹大意,危机意识、应急动员意识薄弱,在灾害来临之时,预防工作明显准备不足,仓促应对就造成损失严重。

2、应急预案内容抽象并且忽视应急动员。梳理有关的预案,得出应急预案基本由以下几部分组成:总则、组织指挥体系及职责、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施、附则、附录等八部分组成。预案内容结构体系清楚但比较抽象,没有具体的情景操作程序,可操作性程度低。另外,预案更多强调政府部门的应急管理,从预案的编制到预案的指挥执行,强调社会力量参与的部分十分有限。各预案中应急动员的内容相当少,有的甚至只字未提。特别是在强调动员社会力量上,部分预案一笔带过,没能详细编制具体动员的主客体、程序、方法、技术要求以及标准和原则等。

(二)体制机制性困境

1、从组织体制层面来看,海南省政府在灾害应急动员过程中缺乏严格规范的动员标准。影响最大的是,在台风应急期间甚至出现了某些企业给灾区捐赠发霉面包的现象。这些都反映出海南省政府在应急动员社会力量过程中存在动员标准把控不严,对企业、非营利组织以及公众的动员要求不够明确的问题。台风应急期间,各级政府部门、军队、武警、专业消防队等主流救援力量迅速奔赴灾区,与此同时,源自民间的力量也参与进来,除了捐钱、捐物,还有数以千计的普通民众和民间组织自发涌向救灾第一线。他们推动着灾区的重建,对政府的救助形成了有力的补充。然而,由于大多数救援组织缺乏专业技能和设备,存在运力、人力不足等困难,难以发挥更大的作用;另一方面,很多民间救援组织,由于缺少统一有序的部署,造成救援信息不对称,浪费了大量救援的人力和物力。必须指出,我们不能只强调动员社会力量,我们需要的是有组织有纪律的社会动员,高效地发动社会组织的力量。

2、从激励机制层面来看,按照马斯洛的层次需求理论,自我价值的实现是最高层次的需要。当今政府、企业、非营利组织以及公众的需求是多元化、多层次的,在自然灾害面前,参与主体的行动也是为了自身的价值实现。然而,我们不得不关注这些参与者的利益保障问题。因为,利益得不到保障或受到严重侵害时,其自身价值也是很难实现的,幻想动员他们积极应对灾害也是不可能的。

分析海南省预案体系时发现,应急预案中并未对动员对象的利益保障进行说明。在威马逊台风应对中,也存在重视灾民,而忽视参与救灾的主体的现象。如46岁的海南电网公司总法律顾问温和因连日带病抢险救灾,因过度劳累,心脏病突发而去世;再如文昌铺前镇80后女干部因救灾疲劳过度晕倒等。虽然,一方面凸显了这些人物为支援灾区而做出的伟大贡献,对动员社会众志成城、携手互助有很大的激励作用,但另一方面也反映了政府在动员政府各部门、军队、社会成员时,对动员对象的利益保障存在忽视,对自然灾害中的参与主体的利益激励保障机制建设存在缺失等问题。当参与主体在抗击灾害时的利益损失得不到及时有效的补偿或适当的激励时,积极性会受到打压,高效的自然灾害应急动员也就十分艰巨。

(三)技术性困境

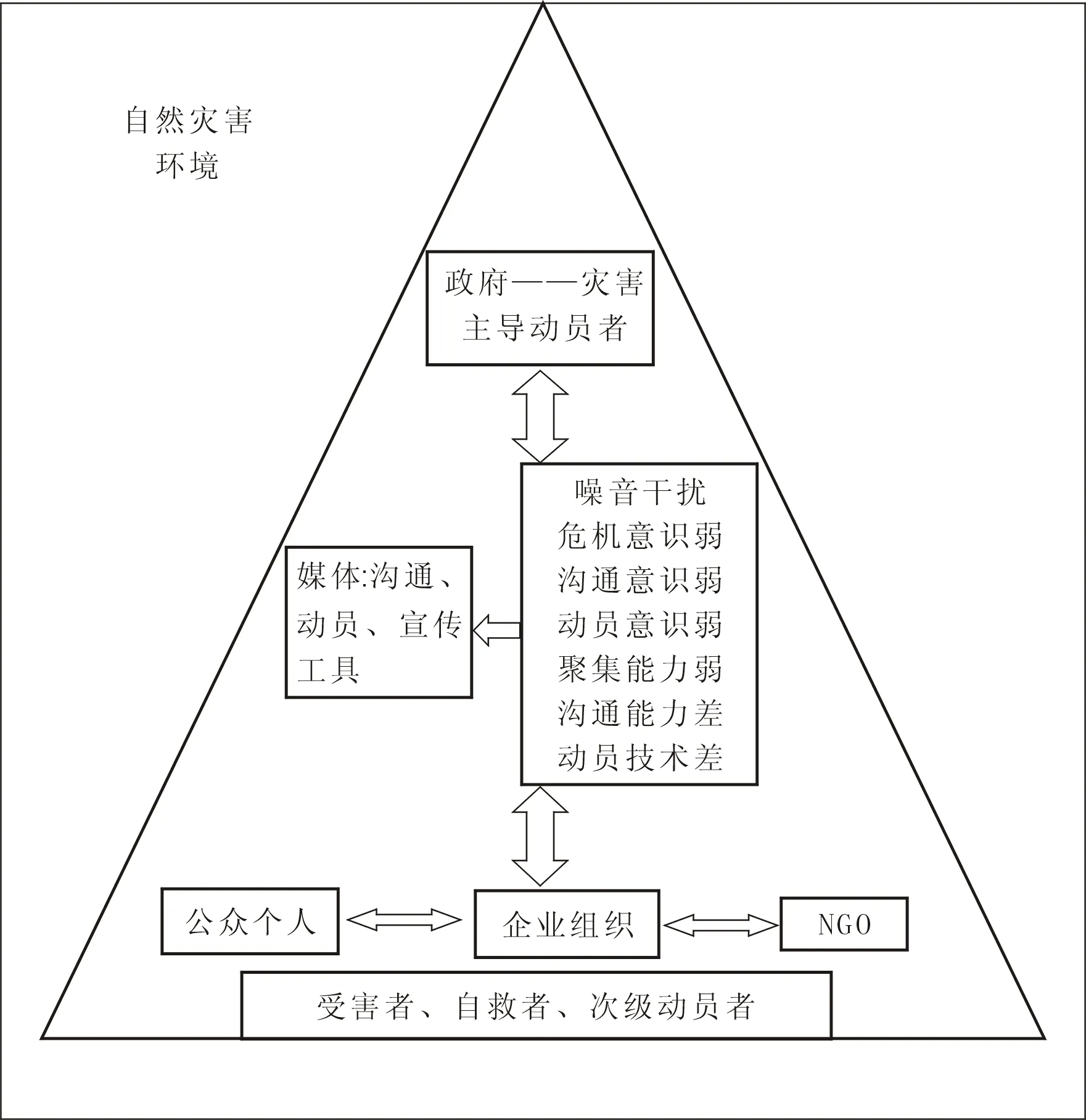

在应对台风期间,海南省政府在信息传播和全社会力量乃至国际力量的动员方面还存在很多技术性问题。从信息传播的过程而言,政府、媒体和公众是灾害信息传播过程中的三大主体,政府和媒体承担着灾害信息的第一手接受并转化给公众的责任,为减灾抗灾,保护群众的利益提供有效保障[3]。而现实是,海南省政府在动员社会各主体时由于受到危机意识不强、沟通动员意识薄弱等噪音的干扰,而没能有效动员各方力量(图1)。在正需要全社会力量加入之时,各大媒体都把焦点放在了马航失联问题上。其次,预警信息不对称,同一时间省级台风预警与个别市县台风预警级别不一致,导致部门工作失调和预警信息发布失真;在灾害的信息传播过程中,政府组织缺少具体工作过程的信息公开,缺乏有效的民众信息传播反馈渠道,造成很多的谣言困扰。另外,很多民间救援组织,由于缺少统一有序的部署,救援信息不对称,浪费了大量救援的人力和物力,这也体现了应急动员部门在应急信息的准确发布、应急物资的存储、调运和配送等环节的动态监测和管理技术等方面的工作仍需加强和提高。

图1 资料来源:作者根据资料制作而成

三、探寻完善我国自然灾害应急动员的可能出路

(一)突破理念性困境的可能出路

1、提升危机防范意识和应急动员意识。近年来汶川的特大地震、舟曲的泥石流、南方雨雪灾害以及2014年海南40年一遇的超强台风威马逊等自然灾害给当地人民生活和生命财产造成了巨大的损失。这些充分说明了我们抵抗突发风险的能力还需提高,警示政府及社会要提高风险意识,防患于未然。在实践中,政府及社会应做好灾害的应急预警和预防,做好自然灾害前的应急动员工作。应急动员意识的培养是一个缓慢的过程,并且受到多种因素的制约。不管是对于政府主体还是社会主体而言,其动员的思想理念培养都是一个长期的过程。因此,在日常工作中应注意培养动员主体和动员客体的应急动员理念,加强对自然灾害应急动员的宣传、培训及演练,如建立自然灾害展览馆,出版灾害应急手册,把互帮互助的动员理念引进企业、社区、学校等。

2、完善自然灾害应急动员的“一案三制”建设。首先,应完善在自然灾害应急动员上的预案编制,引入社会力量参与预案的制定,弥补应急动员在预案上缺席的现状,编制具体的具有操作性的应急动员预案。其次,应进一步理顺我国自然灾害应急动员的决策、执行和监督三类机构的关系,积极建立一个反应灵敏、行动迅速、运转协调、配合密切的自然灾害应急动员体制和机制。最后,加强自然灾害应急动员的法制建设,制定统一的《自然灾害应急动员法》,使应急管理部门有法可依,增强灾害动员的权威性,使动员合理合法,科学有效。

(二)突破体制机制性困境的可能出路

1、打造合作伙伴的关系,鼓励社会有序参与。要提高灾害的应急动员能力,首先,政府要转换思维,打破传统全能政府的观念和做法,鼓励社会参与到自然灾害预案的编制中,参与到灾害的预防、灾中的救助和灾后的恢复过程中来。其次,在鼓励社会参与过程中,政府要做好统领作用,发挥元角色作用,明确政府在自然灾害应急动员过程中的主体责任,建立自然灾害应急动员主体追责机制。只有转换思维,打造政府与社会的合作伙伴关系,应急动员主体才能在自然灾害来临时想到社会,社会也才能更好地响应动员。

2、建立自然灾害应急过程中的利益保障机制。在自然灾害面前,动员社会力量参与到救灾过程中是一项艰巨的工程。社会力量响应动员主体号召除了发自内心的怜悯和同情之外,还需建立有效的利益保障与激励机制。当社会力量想出手援助却担心自己参与应急利益受损时,比如生命安全受到威胁、财产受到损失、形象得不到维护等,这些动员客体响应动员的积极性将减小,动员效果也将大打折扣。在改进完善自然灾害应急动员建设上需要加强灾害应急的利益保障机制建设,并通过表彰和奖励在救灾中表现优秀的企业、组织及个人,形成激励作用,将激励保障写进法规制度之中,切实保障参与主体的基本利益,维护好其权益。因此,要加强灾害应急的利益保障的法制建设,用法律保障参与主体的基本利益及需求。

(三)突破技术性困境的可能出路

提高自然灾害动员的科技含量。自然灾害应急动员是一项高效率、高水平和高科技含量的公共动员活动,它不仅需要构建相应的体制、机制和法制基础,也需要构建相应的科技工业基础,增加动员的科技含量,提高动员的科技装备水平。[4]要充分发挥科技专家、科技情报和科技装备在减少恐慌、提高精准性和科学性以及保障信息畅通等方面的作用,不断提高自然灾害应急动员的科技化水平。因此,在自然灾害应急动员中,我们要充分发挥专家学者的作用,并利用广播、电视、手机、互联网等极具现代科技含量的媒介,全方位、多视角、全时段地反映自然灾害应急动员的目标、内容、意义等,以最大限度地传播灾害应急动员的声音,推动自然灾害应急动员新局面的形成。

[1]徐艳晴.风险社会视阈下的我国政府危机公关[M].海南:南方出版社.2011.

[2]王乐夫,蔡立辉.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[3]谢晓非,郑蕊.风险沟通与公众理性[J].心理科学进展,2003,(04).

[4]本刊编辑部.为减灾插上科技之翼[J].中国减灾,2005,(08).

责任编辑:胡芬芳

2016-05-29

章顺磊(1992— ),男,安徽太湖人,华中师范大学硕士。

X43

A

1671-2803(2016)04-0093-04