明代陕西岁贡药材征收数量研究

2016-09-20帖锐

帖 锐

(陕西师范大学 历史文化学院,西安 710119)

[历史文化研究]

明代陕西岁贡药材征收数量研究

帖锐

(陕西师范大学 历史文化学院,西安710119)

地方向中央缴纳之物有贡有赋,药材是土贡的一类。明代岁贡药材从产地派纳,沿驿路解送中央,收贮于太医院生药库。随着明代赋税制度改革的深入,岁贡药材折银征收。利用万历《大明会典》和嘉靖《陕西通志》等地方志中岁贡药材数量与药材折银的记载,从实征岁贡药材量、征收方式变化、药材折银量、与其他省份地区岁贡药材量的比较、在全国岁贡药材总量中所占的比重、人均药味银数几个方面考察明代陕西岁贡药材征收数量,并从这一角度出发,考察明代陕西的赋税量与人民的赋役负担。

明代;陕西;岁贡药材;数量;赋役负担

地方向中央缴纳之物有贡有赋,原是不同的,后演变为税收的别称,成为中国古代特有的赋税制度。赋税制度关乎国计民生,不同朝代的赋税制度各有不同。明代赋税“取于民者八:曰夏税,曰农桑绢,曰丝绵,曰秋粮,曰棉花,曰绵布,曰马草,曰牛马驴站。取于军者三:曰屯粮,曰屯草,曰地亩银。田外之贡二:曰羊,曰药味。赋三:曰商税课程,曰盐课,曰茶课”。[1]卷34,1849从征收方式来看,“有额派,有岁派,有坐派。洪武间,定国制,如夏税、秋粮、鱼课、盐课、茶课、桑丝、药材之类,皆有定则,此额派也……盖额派无增损也,岁派有增无损也,坐派有事则派,事峻即停也。”[2]可见,药材是明代土贡的重要名目。陕西各州县均产药材,据嘉靖《陕西通志》记载,陕西各地有甘草、柏子仁、地骨皮、升麻、细辛、白及、当归、茅香、黄岑、羌活等中药数百味,[1]卷35是全国重要的药材供应地。

一、明代陕西布政司岁贡药材的征收、解运

有明一代,规定“凡天下岁办药材,俱于出产地方派纳”。[3]卷224,647陕西布政司(主要辖今陕西、甘肃二省之地)岁贡药材三十七种,西安府九种,凤翔府三种,汉中府六种,平凉府一种,鞏昌府五种,临洮府五种,庆阳府五种,延安府三种。[1]卷35较完整的记载见于嘉靖《陕西通志》卷三四《民物二·田赋屯田附》。

陕西布政司(今陕西省部分)各州县岁贡药材总量,除洋县所贡羚羊角十对、凤县所贡熊胆四个外,共计4 323斤8两。各州县岁贡药材数量与经济发展程度有关。关中平原开发历史悠久,经济发达,环境稳定,虽不是药材产出最富之地,岁征药材却达3 906斤,是药材征收主要之地。秦巴山区和北山山系诸山药材资源丰富,秦岭南麓的略阳县所产药材便有五十种之多,[4]而凤县所产紫栢、冬桃、接骨丹、七星鱼“更非他地所有”。[5]然而由于明朝在陕南实行封山政策,陕北又处于明朝北边要冲,环境不稳定,故陕南岁征药材219斤8两,陕北岁征药材198斤,所贡药材品种和数量无法与富庶的关中地区相比。

明代赋税征解规定严格,洪武二十六年(1393)令:“凡府州县税课司局,河泊所,岁办商税、鱼课并引由契本等项课程已有定额。其办课衙门所办钱钞金银布卷等物,不动原封,年终俱印信文解,明白分豁存留起解数目,解赴所管州县,其州县转解于府,府解布政司。布政司通类委官起解,于次年三月以裹到京。户部将解到金银钱钞等物不动原封,照依来文分豁明白,札付该库交收,出给印信长单及具手本关领勘合回部照数填写,则付原解官收执”。[3]卷30,221各项赋税沿驿路解京,陕西境内有长武县——西安府——潼关卫和兴平县——西安府——潼关卫两条驿路,设十五处递运所转输贡物,岁贡药材亦沿驿路解运京师。解运各地“土贡”或其折纳银赴京的职役,称解户。“各处折粮布绢等项,除粮长起运外,其余坐派杂色解户,多从均徭编审,有上中下三等,例照丁田先纳徭银有差”,[6]每一解户,专解一项粮、银、物。解户解送赋税之物进京,需要民人供应其脚价银或价粮。如渭南县“夏秋税粮,凡六万一千六百三十九石五升九合五勺三抄七撮,内有摘拨白及价粮。每年白及七百斤,每斤折银七钱,凡价银四十九两,每年于存留夏税内摘拨四十九石,每石征银一两”。[7]

陕西地处内陆,距京师“二千六百五十里”,[8]卷42,993路途遥远,药材又易变质,随着赋役制度改革的深入,岁贡药材的征收方式发生了很大变化。

明代正德后,定银差、力差之例,[9]“令府州县查旧编力差若干,当于丁粮若干上下编点。银差若干,当于丁粮若干上下编点”,[10]岁贡药材折银,纳入银差征收。银差主要有岁贡路费、斋膳夫、药味、马夫、修理等名目,如长安县银差“祭祀、乡饮、药味、民校、到任、修理、马夫、斋膳夫、岁贡路费、富户、茶夫、馆夫、斗级、孤老、布花,共征银一千二百五十七两二钱五分零”。[1]卷4,1822万历九年(1581),一条鞭法推广至全国,原行之均徭,“不分银力名目”,[11]“通府州县十岁中夏税、秋粮存留起解额若干,均徭、里甲、土贡、雇募加银额若干,通为一条总征”,[12]岁贡药材折银现象更为明显。

二、对明代陕西岁贡药材负担的分析

一条鞭法推行后,赋役折银成为明代赋税制度的重要特征,这也是明朝白银货币化的一个表现,包括药材在内的土贡征收折银也顺应历史发展潮流。一方面,药材折银征收不仅缓解了百姓在药材交纳过程中的实际困难,同时也保证了国家的赋税收入。另一方面,明代所贡药材“俱于出产地方派纳”,但一定程度上存在“贡非所产”问题。药材折银后,国家把银两交给专门机构或药材商以采办药材,不仅一定程度上解决了“贡非所产”问题,国家还可以依据需求调配银两,财政收入的使用更具有灵活性。但药材岁贡还是存在不少弊端。

虽然,明初“令天下贡土所有,有常额,珍奇玩好不兴”,[8]卷78,1905并多次诏令停办买办,另有针对陕西岁办药材的诏令,成化十七年(1481)“停陕西岁办药材,”[13]成化二十一年(1485)令“各处岁办药材约有一十二万余斤,积久陈腐。今宜计足二年之用,暂免一年采办,后视为例。陕西、山西、河南旱灾尤甚,历年逋欠药材宜宥免”。[14]但这样的情况并不多见,而且明中后期统治者挥霍无度,征纳日繁,岁办药材“永乐以后,额定五万五千四百七十四斤,成化以来其数渐增,至嘉靖初,通计二十六万四千二百二十七斤有零”,[3]卷224,P647岁贡药材不仅成为人民的沉重负担,也干扰了人民的日常生活。

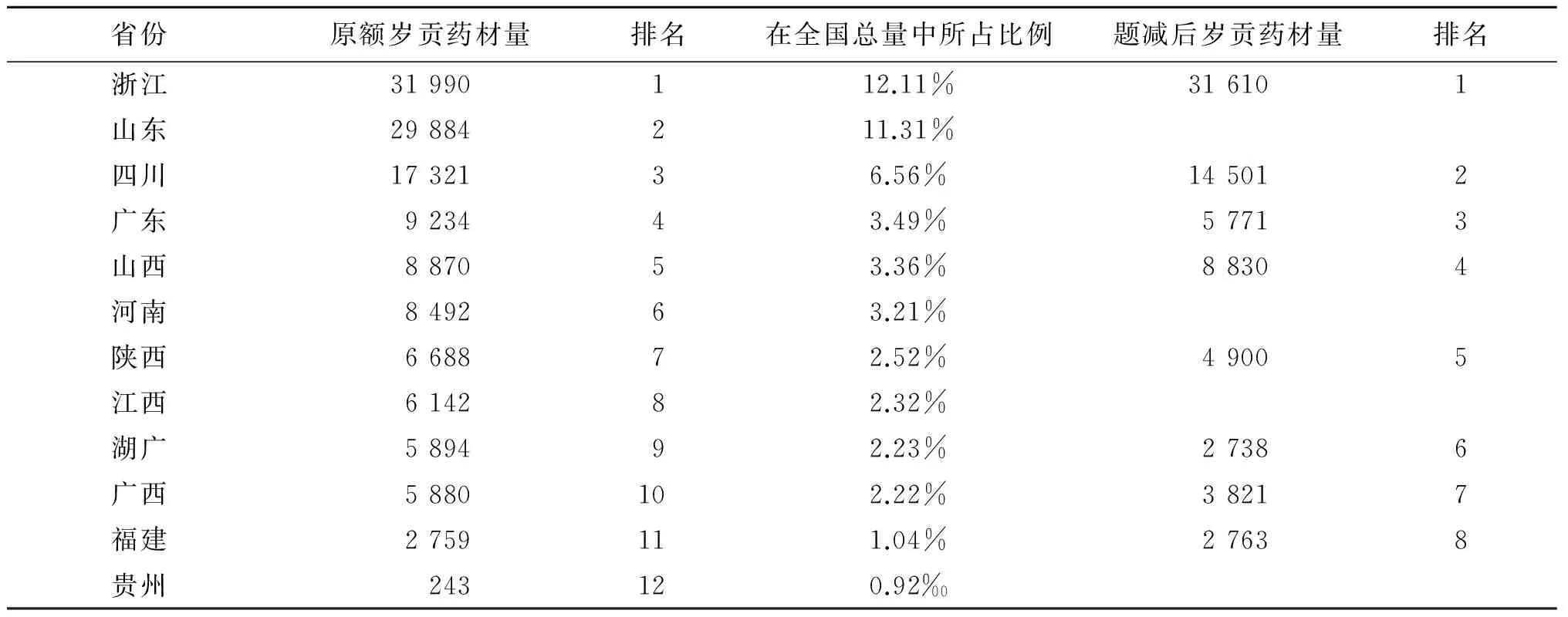

万历《大明会典》中记载了各布政司的岁贡药材量(见表一),以此分析陕西岁贡药材量在全国所占的地位。

表一 万历《大明会典》中所载各布政司岁贡药材数量

说明:贵州岁贡药材量,据嘉靖《贵州通志》卷3,四库全书存目丛书史部第193册,第94页,“岁办水银二百二十七斤,硃砂一十六斤八两。”

除十三布政司(缺云南布政司数据)外,南北直隶岁贡药材共计108 602斤,[3]卷224占全国岁贡药材总量的41.1%。南北直隶和浙江、山东二布政司岁贡药材数量占全国总量的64.32%,陕西岁贡药材量在全国两京、十三个布政司中处在中间位置。总体经济水平并不高的陕西岁贡药材量却与河南、江西富庶之地相当。一方面说明明代陕西布政司在岁贡药材方面占有重要地位,另一方面可以说明陕西岁贡药材负担之重。

药材生产和输出很大程度上受地理因素的影响,陕西境内多山,药材种类多,但陕西地处偏远之地,这无疑会增加岁贡药材征收解运的不便。以蓝田县为例,该县南山药类丰富,猪苓“为南山特产”,南山北麓苍术、柴胡、黄岑“出产甚富”,[15]但入清后,该地所产药材仍“每岁由南山内肩挑负载”[16]而出。药材产量又不稳定,出现因药材产量下降而折银的情况,又有贡非所产问题,如淳化县“旧志有枸杞,今必取自他郡”。[17]这两类问题的出现,征收药材时人民可能会遭到官吏的盘剥,加重陕西人民的负担。

比较不同省份人均药味银数,地方志中药材折银数和人口数记载并不全面,时间亦不明确,记载人口或记口数或记丁数,只能做大致推算。陕西华州“实在人丁一万五百四十七丁,今派银、力二差共银二千六百七十六两六钱五分一厘一毫。银差共银一千九百八十二两六钱五分一厘一毫……药味银一十六两六钱四分”,[18]卷8,2ab长期以来,明朝银钱兑换比率一直维持在制钱七百文折银一两的水平,算得华州每丁均摊药味银折制钱1.09文。广西岁办药材共六千一百九十斤,折银四百五十七两,[19]卷19,239嘉靖元年,广西“口一百五万四千七百五十一,男子六十万八百一十九,妇女四十五万三千九百三十三”。[19]卷18,231每口均摊药味银折制钱约合0.3文。湖广药味银一百一两二钱四分六厘二毫八尘七纤二眇,[20]卷21,698隆庆六年户五十四万一千三百一十,口四百三十九万八千七百八十五,丁一百三万三千五百六十一,[20]卷11,490每丁均摊药味银折制钱约合0.06文,每口均摊药味银折制钱约合0.016文。以此推断,陕西人均药味银数量可能要高于中东部和沿海一些地区。这样的价格看来虽然不高,若与百姓收入相比,其负担并不算轻。比如,“武功者,西安最小邑。邑小而道冲,民穷而用烦”,故邑人康海喟叹道:“予自戊辰(正德三年)以先太安人之忧归,今家居力田二十年矣,民苦于租庸,岁相比也”,[21]此处出自家居官员之口,或更能反映明代陕西人民沉重负担之一斑。

再算入脚价银或价粮,药材价格将成倍增长。渭南县岁贡药材白及七百斤,价银四十九两,斤折银七分,又价粮折银四十九两,白及斤价银一两四钱,已是两倍之数。解运赋税物事进京,需佥派民人牛马,如华州“本州因粮佥派牛只,每只该银二十一两,每只用夏秋粮八十六石七斗七升六合八勺五抄九撮五圭”,本州牛165头,“用粮一万四千三百一十八石一斗八升一合八勺一抄七撮五圭,共银三千四百六十五两”,[18]卷8,5a如此,百姓赋役负担更加沉重。承平之时,百姓方能支绌,遇有灾荒势必苦不堪言。

三、结语

总之,国家在制定赋税额数之时要考虑经济发展程度、人口规模等因素,岁有常额。但土贡是统治者在赋税之外强加在劳动人民身上的特殊负担,无论是征本色还是折银,官吏盘剥、中国古代的货币体制等不可避免地给民众造成更大的负担,这一问题值得更深入的研究。

[1] 嘉靖陕西通志[M].赵廷瑞修,马理,吕柟纂,董健桥等校注,西安:三秦出版社,2006.

[2] 敖英.东谷赘言[M].四库全书存目丛书子部:第102册.济南:齐鲁书社,1995:卷下,429.

[3] 申时行.大明会典[M].续修四库全书:第789-792册.上海:上海古籍出版社,2002.

[4] 嘉靖略阳县志[M].天一阁藏明代方志选刊.上海:上海古籍出版社,1963:卷3.

[5] 道光凤县志[M].谢林,徐大平.陕西省图书馆藏稀见方志丛刊:第八册.北京:北京图书馆出版社,2006:物产,589.

[6] 陈子龙.明经世文编[M].北京:中华书局,1962:卷190,1966.

[7] 嘉靖渭南志[M].南大吉修,梁玉珍、姜继业校注.西安:陕西人民出版社,2010:卷9,81.

[8] 张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[9] 顾炎武.天下郡国利病书[M].续修四库全书:第597册.上海:上海古籍出版社,2002:369.

[10]傅维鳞.明书[M].四库全书存目丛书史部:第38-39册.济南:齐鲁书社,1995:卷68,690.

[11]顾起元.客座赘语[M].北京:中华书局,1987:卷2,60.

[12]章潢.图书编[M].景印文渊阁四库全书:第971册子部二二七类书类.台北:台湾商务印书馆,2008:卷90,725.

[13]谈迁.国榷[M].北京:中华书局,1958:卷39,2450.

[14]明宪宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962年校勘影印本:卷260.

[15]民国续修蓝田县志[M].民国三十年刻本,中国国家数字图书馆·数字方志库:卷8,36.

[16]光绪蓝田县乡土志[M].谢林,徐大平.陕西省图书馆藏稀见方志丛刊:第四册.北京:北京图书馆出版社,2006:卷2上,504.

[17]康熙淳化县志[M].谢林,徐大平.陕西省图书馆藏稀见方志丛刊:第七册,北京:北京图书馆出版社,2006:卷3,419.

[18]万历华州志[M].万历八年刻本,中国国家数字图书馆·数字方志.

[19]嘉靖广西通志[M].四库全书存目丛书史部:第187册.济南:齐鲁书社,1995.

[20]万历湖广总志[M].四库全书存目丛书史部:第194册.济南:齐鲁书社,1995.

[21]康海.康对山集[M].四库全书存目丛书集部:第52册.济南:齐鲁书社,1995:卷11,400.

[责任编辑朱小琴]

A Study of the Annual Amount of Shaanxi’s Tributes of Herbs in the Ming Dynasty

TIE Rui

(SchoolofHistoryandCulture,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an710119,China)

Herbs were one of the tribute categories paid by the local place to the central government in the Ming Dynasty. Herbs were purchased from the production area, transported through courier stations, and stored in herbs warehouse of the imperial hospital. With the promotion of tax system reform, herbs tributes might be paid in form of silver in the Ming Dynasty. An investigation into the annual amount of Shaanxi’s herbs as tributes in the Ming Dynasty from the perspectives of the amount, collecting ways, herbs in equivalence to silver, comparison of herbs as tributes between Shaanxi and other provinces indicates the tax amount and people’s tax burden in Shaanxi.

the Ming Dynasty; Shaanxi; annual amount of herbs as tributes; amount; tax burden

2015-11-22

帖锐(1990—),女,山西临汾人,陕西师范大学历史文化学院硕士研究生,主要从事明清经济史研究。

K248.1

A

1008-777X(2016)02-0059-04