属于一个时代的瓦尔特

2016-09-20法人艾玉

文 《法人》特约撰稿 艾玉

属于一个时代的瓦尔特

文 《法人》特约撰稿 艾玉

6月18日,国家主席习近平在塞尔维亚总统尼科利奇举行的晚宴上,谈及南斯拉夫电影时说:“《瓦尔特保卫萨拉热窝》《桥》等南斯拉夫电影曾在中国热映,激荡人们的爱国情怀,伴随着我们这一代的青年时期。”随后,他接见了“瓦尔特”扮演者的遗孀朱莉雅娜。

1977年,《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国放映时,各大影院的门前排起了长龙,电影票空前紧张。在此后很长的一段时期内,“瓦尔特”成为中国观众家喻户晓的名字。有中国厂商甚至用“瓦尔特”作为啤酒商标,足见这一角色的深入人心。而同时公映的另一部电影《桥》中的主题曲《啊,朋友再见》则更是在青年人中广为传唱。

此前,5月22日,扮演“瓦尔特”等角色而享誉世界的塞尔维亚演员韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇因病逝世。日沃伊诺维奇因为在《瓦尔特保卫萨拉热窝》中扮演“瓦尔特”、在《桥》中扮演“老虎”而被中国观众所熟悉。

像瓦尔特那样

《瓦尔特保卫萨拉热窝》1977年在中国上映时引起巨大轰动。“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”“是啊,暴风雨就要来了”“看,这座城市,它,就是瓦尔特”……《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的这些经典台词,在上个世纪七八十年代广泛传诵,成为一代人的集体记忆。

1944年,德国在战场上节节败退,贝尔格莱德已经失守。德军试图把占领巴尔干半岛的某军团20个师撤回德国以做困兽之斗。中途,他们的坦克燃料须在萨拉热窝的油库补给。党卫军冯·迪特里施上校被派遣到萨拉热窝,负责秘密运输燃料的“劳费尔行动”。

一个以绰号“瓦尔特”为领导人的游击队在破坏这个行动,而且几乎没有几个人知道瓦尔特的样子和身份。于是,德国人派党卫军上尉康德尔以瓦尔特的身份打入抵抗运动组织内部,并几乎抓捕到了真正的瓦尔特。最终,游击队的皮劳特和战友们铲除了叛徒和假瓦尔特,炸掉了运送燃料的火车,而皮劳特就是瓦尔特。

和《瓦尔特保卫萨拉热窝》相比,1977年公映的《桥》也是一部毫不逊色的电影。《桥》上映于1969年,讲述1944年的事。1973年作为“内参片”由北京电影制片厂译制成中文,1977年公映。

这部电影在我国一代人(尤其是20世纪60年代出生的一代)的生命里,光芒长在,记忆犹新。影片公映后,其中的“名言警句”很快融入当时的社会,经常被人引用,成为表达特定情感的媒介。比如,“猫头鹰”审讯小分队的那场戏:“彼得罗维奇先生可不可以告诉我你们要到哪儿去呀?”“去收玉米!”“嗯,听说今年的玉米长得不错呀。请问,那谁是你们的收获队队长呢?”

除了《瓦尔特保卫萨拉热窝》《桥》两部影片,和当时的许多社会主义国家的电影一样,南斯拉夫电影拍摄的都是反法西斯战争的惊险影片。但其不仅靠惊险的情节和生动的人物取胜,其中许多细节和场面的刻画更令人难忘。与当时以“英勇就义”为主调的国产电影表现方式不同的是,这些影片中对“牺牲”情景充满了情感意味的描写。

实际上,在这一时期上映的《南方铁路之战》《26个画面的占领》《夜袭机场》《黎明前到达》《萨拉热窝谋杀事件》等一系列南斯拉夫电影中,都可以找到这种充满了性格魅力的人物。

南斯拉夫电影及其在中国的传播

准确地说,南斯拉夫电影是从“二战”结束后才开始的,起步比较晚,但发展较快。1951年,南斯拉夫对电影事业进行了一次改革。“那年,所有的工厂和企业都回到工人的手中,电影企业自然也不例外。由于电影工作者同时成了自己企业的职工和主人,他们就能直接关心到他们影片的成功,从而促进了影片质量的提高。”南斯拉夫电影人摩斯托维奇说。

和欧洲其他的社会主义国家一样,南斯拉夫的电影此时已经开始进入中国,而且其影响一直持续到20世纪80年代。据不完全的数据统计,这30年间,中国内地一共译制、引进了大约30部左右的南斯拉夫电影,其中,20世纪50年代8部,20世纪70年代19部,其余9部为1980年代译制。

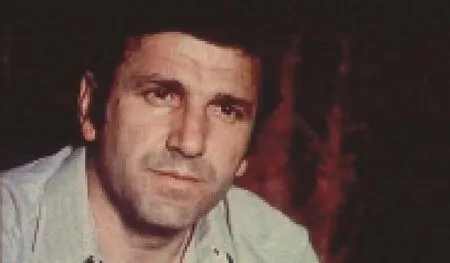

在《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影中,饰演瓦尔特的巴塔.日沃伊诺维奇。

20世纪50年代,对南斯拉夫电影的引进和译制,是中国对以苏联为首的欧洲社会主义国家文化全方位接受的“大动作”中的一个组成部分。让人奇怪的也许是在20世纪60年代南斯拉夫电影的译制出现了一个空白期。寻找历史原因可以发现,此时,南斯拉夫已经和苏联一样被视为非社会主义的“修正主义国家”。而20世纪70年代至20世纪80年代又恢复译制和公映南斯拉夫电影,是因为中南两国又在与苏联决裂和共同敌对中有了一致的立场。

有意思的是,20世纪70年代初期,民众对公映的外国电影,即社会主义国家的电影,曾用“顺口溜”的形式点评:“越南电影,飞机大炮;朝鲜电影,哭哭笑笑;罗马尼亚电影,搂搂抱抱;阿尔巴尼亚电影,莫名其妙;中国电影,新闻简报。”南斯拉夫电影不在这个名单之中,这从一个侧面也反映了南斯拉夫电影没有那么模式化。

事实上,相对于其他欧洲社会主义国家的电影,南斯拉夫的影片是很有口碑的,除了《桥》《瓦尔特保卫萨拉热窝》,其他的如《第26个画面的占领》《临时工》等,都给人们留下了深刻的印象。

尤其,《桥》《瓦尔特保卫萨拉热窝》这两部电影,在当时可以看作是南斯拉夫电影的象征。20世纪70年代末至20世纪80年代初,在公映的电影中,红了两个人,一个是日本影星高仓健,一个是日沃伊诺维奇。20世纪80年代的青年要是不知道这两个名字那简直是不可想象地落伍。实际上,《桥》《瓦尔特保卫萨拉热窝》是在1973年就被引进和译制的,但当时并没有公映,而是“内部放映”(内参片),属于特供文化产品。

《桥》的主题曲《啊,朋友再见》被音乐界广为翻唱、流布甚广。20世纪70年代末至20世纪80年代初,很多流行音乐被认为具有意识形态色彩,是靡靡之音,被视为资产阶级文化的代表而被大加批判。但翻唱《桥》的主题曲是安全的,因为它来自社会主义国家的电影。

“文革”时期,在“样板戏”美学影响下,中国的文学艺术变得模式化和肤浅化。而电影《桥》中,有一些情节就完全突破了当时国人的观影认知:“完成了光荣的任务”,但炸桥的英雄却摔死在桥下;同样让人不能接受的——班比诺被自己人炸死?怎么也得抢救回去啊?但正是这种“不能接受”的事情和人物,才反映出战争的残酷和历史的真实,启迪了当时处于思想解放中的人们。正因此,这些影片才得到如此大的反响,成为80年代思想解放潮流中的一部分。