总是玉关情

2016-09-19

高远

若干年前,我初到巴黎,一次去银行办事,排在我前面的是一位老先生,七八十岁年纪。他因为耳背,听不清楚银行职员讲话,所以反应有些迟缓。我便帮他传译。他要给河北老家的亲戚汇款,听他的口音是保定一带的人。

我办完事,回头看见老先生还站在那里。我细看这位老人,他虽然年纪大了,但是温文尔雅,气质不俗。老先生约我到旁边的一家咖啡馆里聊天。

老人名叫宋守信,60多年前作为最后一批留法勤工俭学的学生来到巴黎。宋先生说他一开始是在巴黎学习医科,想学完后回老家为乡亲们诊疾治病,不料获得博士学位后欧战即起,法国政府又规定不准外国人行医,他就又转学了物理。

宋先生说几年之后,他又获得了物理学博士学位,被法国一家一流的物理研究机构录用,一直工作到退休。宋先生讲起过去,乡音里还带着惋惜:“我和钱三强在一个研究所,他回国以后是我接替他的位子。我太太是瑞士人,因为那时候孩子小,我没能回去。新中国成立后,严济慈请我去讲学,我真是高兴,他跟我说中国科大只能聘我当客座教授,杨振宁获过诺贝尔奖,他是名誉教授。我不在乎这些,只要能让我为国家做点事,我就从心里高兴。”

宋先生说他每月都从郊区来趟市里,到中国商场买几瓶酱油,因为家里太太和孩子们都吃西餐,他想吃中国饭的时候就往西餐里放点儿酱油。宋先生说这样就有了回家的感觉。老先生说得轻松,我听得沉重,这样一位成就斐然的科学家,竟然是以这样的方式怀乡与生活,就连银行职员都把他呼来喝去。想起来既有些无奈,又有些令人唏嘘。

宋先生告诉我,他要去另一位河北老乡家里。那个人叫钱直向,年纪比他长两岁。他说钱直向先生是留法勤工俭学运动的发起者李石曾先生的秘书,李石曾是国民党“四元老”之一(其余三位是蔡元培、吴稚晖、张静江),宋先生说他每次来市里都到钱直向先生家里坐坐。我和宋先生分手时他叮嘱我,要我和他保持联系,他也会把我这个好心的小老乡介绍给钱先生。

大约几天之后,我忙完了手头的事情,按照宋先生留下的号码给钱直向先生打去电话。电话那头传来钱先生苍老而清晰的声音,我们约好下午见面,钱先生住在巴黎十三区中国城的一座高楼里。记得那是一个细雨迷蒙的下午,我赶到了钱直向先生家中。

当我见到钱先生时,很意外他根本就不像是一位年近九旬的老者。钱先生精神矍铄,和蔼可亲,耳不聋、眼不花。我走进他的家门,看到屋子四周全是书柜,室内温馨雅致,古色古香。墙壁上挂有钱先生与中法几届最高领导人的合影。我当时就感到,老先生的身份可能极不寻常。

钱先生把我拉到身边,沏上龙井,拿出茅台。他说除了自己的家人,已经有30年不与外界交往了。宋先生来时,专门向他介绍了我这个热心的小老乡,钱先生非常高兴,所以想要见一见。

那天我和钱先生谈了整整一个下午,后来我和他成了忘年交,我也时常去他那里。我经常问他一些当年留法勤工俭学的事情,比如李石曾、汪精卫、张道藩、钱三强以及张竞生、徐悲鸿、常玉和潘玉良等人在法国的过往旧事,艺品人品。

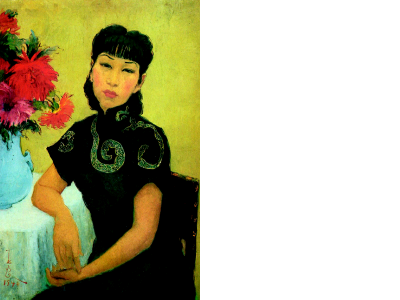

我最感兴趣的,是钱先生谈到潘玉良。因为无论在国内还是国外,有关潘玉良的评述都有着太多的人为渲染,潘玉良的传奇一生,她的生活与艺术,与她同时代的人才更有资格论述评说。

当我提到潘玉良,钱先生的神情好像回到了过去。他说最初认识潘玉良是在河北老乡王守义开的餐馆里,王守义是早期来法勤工俭学的学生,他是潘玉良生活中极少的知心好友之一。

钱先生说王守义为人善良,做事厚道,他和周恩来、邓小平一起留学法国,是他们的好友。20世纪70年代邓小平访问法国,王守义到机场迎接,两个人的亲热之情感动了在场的所有人。后来邓颖超访问法国,几次与王守义见面,代邓小平问候好友。

王守义因为不擅长法语,所以在巴黎拉丁区开了一家中国餐馆,经常招待一些清贫的中国学生。钱先生那时在巴黎大学读书,因为有老乡的情分,他与王守义的交往比起其他人更近一层,因此也与潘玉良渐渐熟悉。

钱先生说潘玉良在巴黎的生活很艰难,她作画的颜料都是王守义资助的。潘玉良性格爽快,敢说敢为。她个子不高,留齐耳短发,喜欢喝酒,说话嗓门很大。钱先生说和她在一起,一般人不会把她当成女人,常常把她当成“哥们儿”一样看待。

潘玉良爱唱京戏,尤擅“黑头”(花脸),钱先生说她唱黑头不用假嗓,扮相也不用特意化妆,只要往台上一站,活脱脱的就是一个窦尔敦。那时候留学生的生活都比较单调,也只有唱几出京戏,聊慰思乡之情。

钱先生说,那时候别看是玩票,大家的实力都很强。焦菊隐做导演,京剧“四大名旦”之一程砚秋的公子在巴黎,时不时也来参加聚会。冼星海有时候来给同学们拉拉琴,他生活艰难,所以来的次数不是很多。钱先生说他原先有不少潘玉良送他的画作,后来因为搬家,都不知道散落到哪里了。人在困苦的时候生存都成问题,更顾不上画作的去处了。

钱先生说,几年前巴黎放映巩俐主演的电影《画魂》,他几十年没有进过电影院了,为怀念老友,终于决定去看一次,回来后叹息了好几天。他说电影里巩俐演的根本就不是潘玉良,别的不说,就说一个长相太普通的女人生活中的遭遇,和一个漂亮女人生活中所走的道路,那无论如何都是不可同日而语的。

钱先生回忆说,他们那个时候也经常开玩笑,大家都说见过的中外女子里面,没有像潘玉良这么丑的。可是在接触的所有女人当中,能像潘玉良那样有艺术才华,又对艺术如此执着的人,几乎是凤毛麟角。我从钱先生的话语里,能感觉到他对朋友的深深怀念和对自己青年时光的无限回想。

据说潘玉良晚年非常思念家乡,因为“文革”回不了国,“文革”结束时,潘玉良已是风烛残年之身,不能再做长途旅行了。钱先生还说潘玉良晚年经常谈到死,或许是太思念家乡了吧。

关于这一点,我也曾听朱德群先生说起过。朱先生说潘玉良晚年只要见到他,经常说的一句话就是:“我死之前你要来看我,我会很感激你的。”结果阴差阳错,在潘玉良去世时,朱先生正在外地办展览,未能见潘玉良最后一面。

潘玉良的墓地坐落在巴黎蒙帕纳斯墓园第七墓区。有一年清明时节,天朗气清。我踏着青苔与蔓草,拜谒了潘玉良在巴黎的墓地。

我先进东门,顺着大路一直往前走,行到底向左拐,就是第七墓园潘玉良墓所在地。从一片灰蒙蒙的墓冢望去,她的墓冢显得沉郁凝重,墓冢为黑色,大理石材料,墓碑上刻有中文“潘玉良艺术家之墓”,右下方还铭刻着“王守义之墓”。墓碑正中是中文,右方为简洁的法文字母,左方乃华丽的勋章图案。

潘玉良的一生,宛如一曲时代的绝唱,从序曲、主题、变奏一直到终曲,奏尽了人间的起伏跌宕、四季凄凉。潘玉良一生创作过六千余幅作品,获得过数十次国际大奖,她被认为是“将中西风格融为一体的一代绘画大家”。观潘玉良的作品,无论是凝练自然、风姿焕彩的油画,还是很少为人所见的大开大合、蓬勃激荡的雕塑作品,都给人以心灵的震撼,会让人感觉到纯洁的意义。

西方人评价潘玉良,说她是“集表现主义与现实主义于一身”的艺术大家。其实,潘玉良的骨子里蕴含的,更多是中国古典的优雅与西方浪漫的精髓。你若看潘玉良的静物作品,构图之洒脱,设色之独特,都是绝无仅有的。最为地道的,是她看似温情的笔底深处娓娓道来的内心的强烈情感,就像是海啸爆发前,海水与清风那宁静的诉说一般。潘玉良的人物作品,金丝点彩,铁线勾描,着意夸张,无心粉饰,充满笔简意远、开阔寥朗的艺术大情怀。

潘玉良在巴黎创作的作品,何尝不是她人生历程的写照。你细细品味,慢慢读来,在惊艳之时不觉黯然神伤,她的作品无时不在向你诉说着“知音少,弦断有谁听”的孤寂情怀,与“故乡遥,何日去,家住吴门,久作长安旅”的思乡心境。

潘玉良的一生是不幸的,她出生在清末风雨如晦的时代,自幼被送入烟花柳巷,尝尽凌辱,成年后又漂泊四海,心知冷暖。在艺术上最初不晓春归何处,路在何方,她是一个孤独的旅者,天涯终老,无语凄凉,鬓染白霜,唏嘘自叹。

潘玉良又是幸运的,她一生得到潘赞化、刘海粟、王守义等人的慧眼识才与悉心爱护。她一路走来,梅花苦寒,丹青满纸,香飘艺苑,硕果累累。潘玉良无论在人生旅途里,还是在艺海生涯中,都是那一时代杰出女性的代表。即便在现在女性解放、个性张扬的年代,也再难出潘玉良了。

我站在潘玉良墓前久久沉思,这就是一位杰出艺术家和一个普通人的一生,华丽凄美,平凡朴素,都融入这厚重苍浑的石碑中了。几只燕子飞落进路边的树丛,燕语鸣唱,在寂静的墓园中传得很远,也把我飘飞的思绪拉回了现实。

我转回身,找到墓园的办公地,要来一只木桶,打上满满一桶清水,将潘玉良的墓碑冲洗得干干净净,随后再把我带来的鲜花放在墓碑之上。此时夕阳西下,残阳似血,余晖洒落在墓地,清风拂润着鲜花。我离开这里时,回首遥望,潘玉良的墓冢是一片西洋墓当中唯一的汉家墓冢。

听人说,潘玉良临终前坚持要穿着旗袍入殓,想必她是太思念家乡了吧。据说潘玉良一生有两枚最钟爱的印章,一枚叫作“玉良铁线”,一枚叫作“总是玉关情”。每有得意之作时,她便使用第一枚印章;如果是思念家乡的作品,她便签上第二枚印章。

对于异乡人来说,漂泊的旅行何尝不是一种思念的表白,可能画家自知魂已断,不忍空留梦相随吧。我此时忆起李白的词句:“何处是归程,长亭连短亭!”