新常态下基层政府治理的模式探析

2016-09-19王进,禹潇

王 进,禹 潇

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

新常态下基层政府治理的模式探析

王进,禹潇

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

基层治理作为党和国家在乡村社会治理能力和执政能力的最直接体现,治理的法治化和有效性更是群众对国家治理能力的判断标准。为适应经济新常态,基层政府面临着职能的转型,文章选取延安市作为研究对象,通过分析我国的基层政府组织的演变历程、基层政府组织的职能和角色、基层乡镇组织及其现行的乡镇治理制度存在的问题和不足以及所面临的挑战,提出延安市的基层政府治理改革和创新措施使其适应新常态的发展。

经济新常态;法治化;政治逻辑;治理理念

新常态一词是2014年习近平总书记在河南进行考察的时候首次提出,六个月后进行了进一步的阐述,认为新常态就是经济社会发展进入新阶段,即我国经济发展步入了从旧常态到新常态的一个发展阶段。这种经济上的新常态要求一种创新的、稳定的宏观调控思路和方式来解决当前的经济社会问题。但是,这种新常态不单单局限于经济领域,在当前我国政府处于重要的战略转型时期,这种经济新常态从结构升级、要素驱动等方面推进中国政治生活进入新阶段,中国政治呈现新常态。新常态理念要求我国政府及其领导人基于战略转型的眼光,从经济新常态的发展视角推动政治、环境、文化和社会的新常态,从而将新常态理念扩展到国家发展的各个层面:政治新常态要求创新社会治理体制,倡导新型社会治理理念和方式来推动国家治理体系和治理能力现代化,实现治理的法治化、多元化、高效化和协同化;经济新常态要求从经济速度增长、结构优化升级以及要素、投资和创新的动力驱动等方面来实现社会经济的高速发展;环境新常态要求从绿色生态理念出发,整合社会资源、力量,协调社会关系,构建一种生态治理的多元长效机制;文化新常态要求从文化产业、公共文化构建、文化的业态建设等方面创新一种多元价值的文化理念,构建适用于新常态的多元文化价值体系;社会新常态从整体上要求树立一种多元价值观来对社会的各个领域进行全面的深化改革使其紧跟国家战略转型的进程来实现国家的全面发展。

一、我国基层乡镇政府制度的演变

基层乡镇政府作为组织实体从国家制度和统治工具的视角来看,对于国家政府在乡村社会中发挥其治理职能有着不可替代的作用和功能,它的组织制度、规模和管理职能伴随着中华民族的历史变迁同样经历了变革。几千年来,乡镇组织的制度和结构设置顺应社会经济的发展在不断演变[1]。从西周时期开始建立“乡制”开始,乡镇就作为地方组织来实施基层管理,制度方面也经历了“乡官制”“职役制”“自治制”等历史演变,直至清朝光绪年间首次提出“乡镇自治”的理念。在民国时期发展成一种集党政权力和社会、政治、经济权力高度集中的金字塔式的权力结构,政府组织从县一级扩散到乡镇一级。在这里我们对于乡镇政府改革的研究重点主要集中1949年新中国建立后的几次较大的调整[2]。

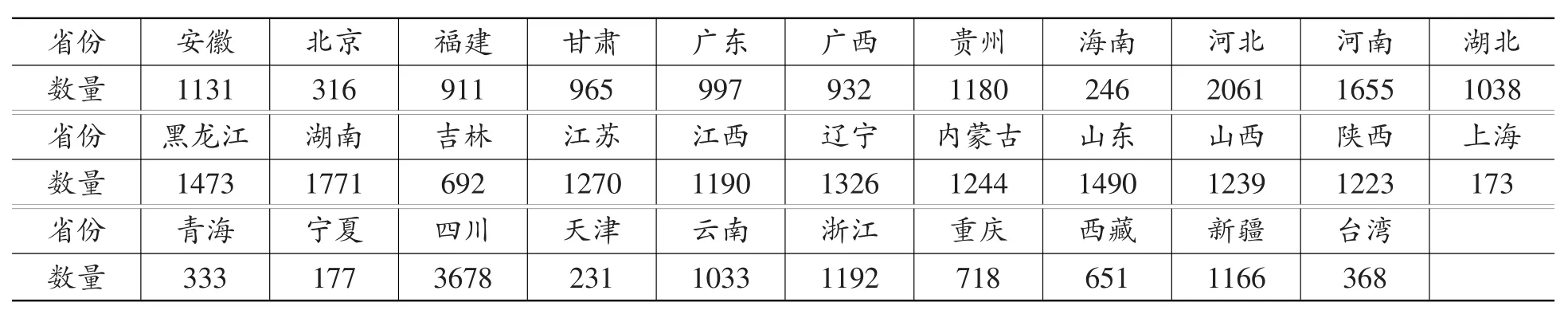

新中国成立后的基层乡镇政府的演进经历了6个阶段。第一阶段(1949-1958年),正式确定乡镇作为最基层的政权组织,村一级退出了国家政权体系,同时在农村社会实行土地改革和基层政权建设来推行基层行政机构的改革,这一时期的政府管理方式主要是选派干部委员进行集体领导;第二阶段(1958-1980年),这一时期农村社会在毛泽东同志实行“农业合作社组织”的主张下实行“人民公社化”管理,人民公社集国家行政管理和经济管理于一身来实行“政社合一”的管理制度,管理者以各级农村干部为主,但干部严重匮乏;第三阶段(1980-1985年),作为我国进入改革开放的历史新阶段,重新确定乡镇政府为我国最基层的政权组织,在乡村社会实行“乡政村治”的治理模式,政府干部依然沿用之前的机构和人员编制;第四阶段(1986-1998年),这一阶段中央通过两次深化改革来推动农村基层政权的演变,分别为1986-1989年的“撤并乡镇”改革和1990-1997年的“县乡综合”改革,“撤并乡镇”改革对乡镇组织的规模进行界定的同时标志着农村社会“村民自治”进入一个初期的运作阶段,“县乡综合改革”解决了基层政府与国家的政权隶属问题和服务运行机制,加强乡镇社会的服务体系建立;第五阶段(1999-2008年),通过协调农村税费改革和乡镇机构改革对农村社会进行综合改革,规范乡镇机构和政府财政归属,基层乡镇政府设置基本完成和稳定;第六阶段(2009-2012),在对第五阶段进行完善的基础上,我国政府对乡镇机构实行深化改革来确定乡镇政府的数量,这一任务于2012年已全部完成(见表1)。

表1 2013年各省(市)乡镇数量

二、乡镇政府的角色定位

乡镇政府治理是政府组织自身底层政治和经济结构的优化措施,实施乡镇政府治理,是国家了解底层人民群众政治和经济利益诉求的最直接方式,能够协调和保障上级政府组织和农村居民群众之间的平衡状态,同时推动农村社会稳定和经济发展[3]。当前新常态下,应从基层政府职能转变的角度出发去定义基层政府治理的内涵。为适应和协调当前社会各领域的快速转变,乡镇政府治理应该是新型治理理念和治理方式的一种结合,在国家大的政策环境背景下,基层乡镇组织在治理理念的引导下通过运用多样且民主的治理方式来实现对乡村社会的管理。

乡镇政府的治理模式的变迁伴随着乡镇政府组织机构的演变。乡镇治理作为国家能力在乡村社会的最直接体现,乡镇治理的好与坏直接影响民众对国家治理能力的判断。乡镇基层治理模式的演变历程,不仅表明我国政权体制的变化过程,同时也是政府职能角色的变化过程。

政权体制经历了新中国建立时期的“议行合一”的治理模式,人民公社化时期的“政社合一”的治理模式,现行的是起始于改革开放时期的“乡政村治”的治理模式。把乡镇人大作为地方国家权力机关,由乡镇选民直接选举产生的人民代表组成,代表人民行使国家权力。在这种“压力型体制”下,伴随着农村村民自治制度的实施以及全民税费改革的展开,乡镇治理开始面临众多的困难。首先,乡镇政府责任和权力之间的不对等关系导致乡镇政府的权力削弱。其次,乡镇政府的行政职能与他们的社会公共管理职能的落差造成乡镇政府依然延续着汲取型政府的行政方式,而未能有效向服务型政府转变。再次,乡镇政府没有足够的财权,导致乡镇政府的一些社会保障性支出无法实施。最后,最主要的是乡镇与村之间的关系,乡政和村治之间的矛盾导致政府治理能力的削弱。因此,必须要探索创新和寻求乡镇治理的一种新型模式,为乡镇的持续性发展提供一个好的机制和框架。乡镇体制的变化刺激着政府组织职能的不断改变,新中国成立初期到改革开放之前的代理型政府,20世纪80年代兴起的谋利型政府,再到1998年为推动政府职能的根本性转变,促使居民参政议政意识不断增强的服务型政府建设,都表明政府职能根本上的一种转变,从原来的控制者变为组织者和服务者,政府的职能也从“管理”转化为“治理”,政府的职能也不再一味地表现为“指标型”管理,而是以“引导型”管理为主。这种理念也为乡镇政府的建设指明了方向,让乡镇政府组织致力于把自身建设成为“以科学决策、行政高效为特征,以廉洁诚信、公正依法为原则,以公众满意为标准”的服务型政府。

在新常态理念的引导下,当前的乡镇政府治理衍生出更加深刻的内涵。这要求乡镇政府在多元化、全球化的治理理念下仍发挥其作为治理主体的作用,引入多样且民主的治理方式去平衡协同治理机制下治理主体(政府、中间性组织、社会、市场等)之间的关系,通过政府主导、其他组织辅助的方式来实现法治化治理,保证治理过程的公开性和民主性,最终推动当前社会治理体系和治理能力现代化。实质上,乡镇治理体系和治理能力现代化作为治理的结构和功能构建了一个有机的整体。

三、新常态下延安乡镇治理的现状

集中华民族圣地和中国革命圣地于一身的延安,其独特的地理特征以及历史文化因素造就了延安地区独特的风土人情。延安作为中国现代乡镇政权的早期探索地,乡镇治理具有欠发达地区的许多共性特征。治理结构主要包括乡镇政府内部组织机构设置和人员编制、乡镇党委与乡镇政府的权力关系、乡镇人民代表大会与乡镇政府的权力关系、乡镇政府与各村民委员会的关系等等。新中国成立以来,乡镇的性质、职能、政权体制等都经过了多次调整和变化,乡镇治理经历过一个长期的变化过程。从上世纪90年代以来,延安的乡镇机构顺应经济政治的体制变化经历过两次改革,确立了如下的乡镇分布(见表2)。通过对延安地区的乡镇进行调查分析,我们发现延安乡镇治理存在一些深层次的问题。接下来,我们就从理论层次上来对问题进行分析,问题主要表现在三个逻辑层面[4]。

表2 延安市各县区乡镇分布(数量)

从职能逻辑上分析,我们发现延安一部分乡镇政府不受法律和社会的有效制约,在乡镇治理上表现出“无限政府”的特点,主要表现为乡镇政府的职责不清问题。这可能主要是因为乡镇一级政府对于职能定位的不准确性所造成的。从理论上来看,主要是乡镇的行政职能与时代的要求不相符合。这是因为目前我们现行的乡镇政府的行政职能并没有随着行政体制的确立而发展成熟,对于乡镇政府该干什么、不该干什么,仍然缺乏系统性的规范。主要体现在以下两个方面,一方面,乡镇政府一级在很大程度上表现为无限政府。但事实上工作任务没有彻底地理清和划分,在治理活动上也无法控制治理的力度。另一方面,乡镇政府又表现出“残缺性政府”的特点,这是由于随着政府行政体制的改革,直线型管理部门的不断增加,乡镇政府所能行使的职权也不能完全表现出来[5]。在这样的情况下,乡镇政府无法发挥其作为一级完备政府的作用,职能被动地成为县级政府的派出机构,发挥着无限政府的作用。

从组织逻辑上看,延安市乡镇政府的设置随意性过大,组织机构的设置缺乏约束力。这表现为机构的臃肿以及人员的膨胀,同时,乡镇机构人员的膨胀同组织设置原则不协调。乡镇机构人员结构不合理,使得一部分人员无事可做,而另外一部分有能力者不能休息。乡镇组织机构是依法为了实现组织的高效运行所设置,但是在现实中,乡镇机构设置的随意性过大,机构和人员处于不断膨胀的状态。例如吴起镇位于吴起县中部,为全县政治、经济、交通、文化中心,辖区范围多达18个行政村。随着吴起县对于乡镇一级的重新规划,吴起镇凭借着其独特的发展在行政规划上建立吴起街道办,乡镇一级政府也从当初的十几个人发展到几十甚至上百人。我们都知道,乡镇一般有五套班子,党委、政府、人大、纪检以及武装部。这就造成了现行的政府体制下机构和人员过多,导致了乡镇干部管理机制的僵化现象。

从政治逻辑上来看,乡镇治理存在着责任与权力脱节的问题。表现为权力与责任无法衔接,权力大于责任,会导致权力的滥用或者特权现象,反之则容易造成政策无法得到有效施行,所以必须做到权责相称。保持职、权、责的平衡和一致,首先要明确划分各个行政机构的职能和相应的职责范围,并根据其所承担的职责和职能,授予相应的行政权力。但是我们发现吴起镇镇政府所需要承担的日常性工作任务就有多达30多项,但是需要处理这么多项事务的政府组织却并没有足够支撑他们工作的权力,除了仅有的部分财政预算权和事项决定权力外,许多事权、人权和财权却高度集中在上级部门。因为缺乏财权,这就导致乡镇政府组织出现财政超负荷现象,债务繁重也就成了乡镇政府组织行政权责不配套的一个显著问题。

除了上述这三个问题,吴起镇的乡镇政府组织还面临其他的困难。延安作为煤炭资源城市,乡镇财政收入的主要来源就是煤炭产业,但是近年来,由于国际煤炭价格的影响,导致居民收入的严重下滑,同时,伴随着新常态下我国的经济增长从高速增长转变为中高速增长,财政收入压力增大,尤其是延安这种收入严重下滑的地区,收支矛盾突出,也就导致政府的财政困难。乡镇干部的自身建设也是延安乡镇政府的一大难题。一部分乡镇干部无法跟上新型治理体制的要求,工作方式仍然表现为强制性政府的特点,导致了新型政府治理工具无法得到满足,也无法适应当前的政府执政要求。从延安来看,延安的乡镇治理受早期的计划体制、小农经济意识和一部分战争时期的工作方式方法的影响,治理方式还是相对来说比较落后,依然实行一种行政控制式、命令式的简单粗暴的工作方法为主的治理方式,但是事实上,这种陈旧的方式方法已经无法适应新时期我们对政府治理能力的要求,这样的治理方式在一定程度上挫伤了农民的积极性[6]。从我们对吴起镇相关资料的研究中来看,深受传统行政管理的影响,吴起镇在行政决策上依然延续早期上级行政控制式的治理方式。

四、“421”治理对策

为了实现促进国家治理体系和治理能力现代化的要求,解决延安乡镇治理中存在的问题,应引入“421”治理理念来对延安的乡镇治理进行创新和改革[7]。

“四个政府”概念要求我们把当前的政府转化为集“法治政府”“创新政府”“廉洁政府”“服务型政府”为一体的新型政府[8]。“法治政府”要求基层政府组织用法治的思维方式发挥政府的作用,要求领导干部以公平正义为基础,以法律为准绳,在这方面,延安市开展基层干部常务会议法律学习,并对基层干部进行依法行政情况考察和法律知识测试制度[9]。“创新政府”要求乡镇组织行政运行机制上创新,需要做到以下几个方面,一是改革乡镇决策机制,二是改革执行机制,基层政府组织要学会适当的放权,把那些需要村民自治或者企业自治的事务还给他们,在这一点上,延安的黄陵和延川县做得比较好,他们根据工作发展的需求组建工作队或者工作项目组,整合各种资源,灵活机动地推进各项工作的实施。“廉洁政府”要求建立和完善有效的监督机制,从政府的内部和外部分别建立完善的监督机制,内部要防止成员的不轨行为,而外部也需要广大人民群众的监督,来确保各项事务有机的运行,保证乡镇权力行使的民主性和公平性,强化权力运作的制约和监督体系,完善作风建设长效机制。“服务型政府”要求我们应该改革乡镇绩效管理机制,以科学的发展观来创新考核的方式方法,在当今的市场经济条件下,乡镇政府工作绩效的考核应更多地围绕农民的生活质量和政府公共服务水平来确定,以反映人民生活水平的变化和政府公共服务能力的高低。

“两力建设”要求政府在治理的过程中推进长效机制来提升政府的执行力和公信力。提升政府的执行力需要从“人”和“事”两方面来考虑,要求乡镇政府干部素质方面的结构优化。建设一个适应农村发展、符合政府变革创新的高素质的干部队伍,是实现乡镇治理转型的一个关键。人本身的能力以及治理人所能发挥的主观能动性是治理过程中最重要的。而分析乡镇工作所需要满足的治理人的条件,我们发现一个合格的乡镇政府干部需要满足以下六种能力,即科学领导发展的能力、联系实际解决问题的能力、廉洁执政的能力、解决矛盾维护安定的能力、有效开展群众工作的能力以及掌握服务群众组织的能力。而政府的公信力则主要体现在政府处理事务的效率和效果,广泛听取人民群众的意见,制定可以真实反映人民群众需求的政策。提升干部的执行力要做到,一是开展大规模的干部培训,以适应乡镇治理创新后的本职工作为目标,以提高适应能力为重点,通过创新培训的方式方法,促使乡镇干部向学习型、能力型、服务型转变;二是精简分流一批干部,在之前的内容中已经介绍过延安乡镇政府部门面临着机构臃肿,人员膨胀的问题,所以在提升政府治理能力的要求下,应深化简政放权改革,创新完善财政管理机制;三是渐进式推进乡镇自治,改革和完善乡镇干部的选拔与任用,增强乡镇政府干部的群众认可程度和他们的竞争能力,解决乡镇政府干部班子的僵化问题,从而增强乡镇领导干部的竞争感、危机感和责任感,以激发领导班子的活力、动力和社会创造力。

“一化”,即要求各基层政府促进国家治理体系和能力现代化,全面加强政府的自身建设[10]。要求政府在以下几种关系上发挥主动性。一是在市场经济和村民自治条件下的国家与农民之间的分权关系,乡镇治理对农民来说,实质上只是扮演一种国家的代言人的角色,这就要求乡镇政府在现行的市场经济条件下,调整乡村之间的权力结构,加大放管结合的改革力度,发挥市场在资源配置和整合中的能动作用。二是要在权力结构的配置上处理好县区与乡镇之间的事权、财权以及人权,扩大乡镇治理的自主权,给乡镇治理改革提供足够的治理空间。三是要处理好乡镇党委政府、村党组织和村委会之间的关系。同时,治理能力的现代化要求政府考虑治理方式的选择。治理方式的选择必须满足因地制宜、因时制宜、因事制宜的原则,按照不同的事务需要不同的治理方法,也需要不同的治理方式来辅助。治理方式的改革需要从以下入手:一是法治工具的使用。法治具有规定的准确性、公开性和普遍的强制约束力,依法治国是我国的基本治国方略,也是现代政府基本的治理原则和手段。从改革开放之后延安的情况来看,依法治国的重点和难点是依法行政,建设法治国家的关键在于建设法治政府。二是对传统治理方式的改进。传统的管理是一种指标型管理,治理的强制性较大,群众或者他们的服务对象没有被考虑在内,导致群众对政府治理的认可度降低。同时,公众对乡镇政府的不确定感使得传统治理方式的效果削弱。所以我们必须对治理方式进行创新,引入财政性工具等。三是在信息技术的支撑下对治理方式进行创新改革,在互联网技术的应用下,各地都开始建立电子政务系统,目前延安有一部分乡镇政府已经建立了电子政府系统,例如吴起县,但是目前的系统并不完善,因为网站只能检索到县一级,而作为乡镇一级的吴起镇的资料在电子政务系统上相对较少,这就导致了群众并没有真正参与到政府治理的过程当中。所以在信息技术支撑下,必须把电子政务系统这种新型的政府管理模式进行完善,创建一个公开透明的政府。

“421”治理理念主要强调的是在治理现代化理念下帮助基层政府从根源处落实工作,从多方面改进,进一步提升了治理的能力和效力。我们基于地方组织法的研究视角,对延安市地方政府治理模式进行分析,地方组织法从地方人大、人大常务委员会和地方政府三个方面入手,但由于前两者在地方治理中的实际推动作用有限,只有一些社会保障作用,所以我们主要考虑的还是地方人民政府的积极作用。从乡镇治理体系构建的角度出发,根据地方组织法的相关规定,乡镇地方人民政府对地区经济和社会发展等领域起主导作用,在乡镇治理的过程中发挥最重要治理主体的作用,对本区域内的经济、文化、财政等各领域在国家大政策下实现自治。对于治理体系的构建,地方政府在政策支持和政府各部门职能保障下,协调各经济利益组织对乡镇财政、基础设施、技术等领域问题的解决,最终构建由政府主导、市场主体参与的资源对接平台,建立多元主体协同共治的新型乡镇政府治理体系。从乡镇治理机制的研究出发,地方自治法规定地方人民政府必须发挥其权利保障作用和政府监督作用,从财政保障机制、监督约束机制、协作共享机制和经营管理机制等方面入手建立健全乡镇治理的长效管理机制。从地方政府在乡镇治理中的任务设置角度分析,在乡镇治理内容方面,乡镇政府的根本任务是在国家方针指导下,贯彻落实三农问题的措施,在治理结果方面,最主要的任务是维持社会稳定、推动社会管理并最终实现治理体系现代化,在治理方式上,要求政府建立依法执政的多元主体治理方式。总之,在乡镇治理的任务设置上,政府最终的根本任务就是推动乡镇治理现代化。

五、结论与讨论

通过上述对延安市乡镇治理状况的分析,我们对延安市基层政府组织从其结构、工具和治理能力等方面进行了深入的分析并从治理理念和地方组织法两个方面入手来提升乡镇政府的治理能力和执政能力。我们从理论分析出发提出了建议,但是乡镇治理改革在实际的操作中仍然存在着一些问题:第一,处于城乡郊区治理背景下的乡镇政府,由于城乡二元结构在制度上的特殊性,可能会制约乡镇政府治理改革;第二,当前战略转型时期,社会各阶层之间的利益和价值矛盾会削弱多元主体共同治理的成效;第三,由于我们主要的研究对象是延安地区,延安在2015年6月重新调整了乡镇行政区的划分,当前有一部分县还未全面完成乡镇撤并工作,这对当前的乡镇政府治理也带来挑战。以上这些问题我们在之后的研究中会有所改进,但是乡镇治理工作是一个长期的任务,我们必须不断进行改进。同时,根据上述对目前经济新常态背景的分析,在之后的研究中,我们不仅仅要考虑基层政府的政策治理,还要扩展到市场、政府和社会的协同治理问题以及与此相关的基层环境和生态治理等问题,建立起符合中国新常态发展的多元化治理模式。

[1]周志旺.城乡发展一体化进程中乡镇政府治理发展[D].苏州:苏州大学,2014:29-32.

[2]肖勇,张紫琳.“参与式”乡镇治理模式探析[J].四川警察学院学报,2015,27(1):16-21.

[3]王建军.从延安乡镇治理状况看中国欠发达地区乡镇治理模式的创新[D].西安:西安交通大学,2014:23-26.

[4]刘蓓蓓,吴平.统筹城乡背景下的乡村治理模式研究[J].广西财经学院学报,2011,24(2):119-120.

[5]王进,赵秋倩.经济能人治村背景下普通村民政治参与边缘化问题研究[J].理论导刊,2015(10):82-85.

[6]连玉明.大国治理——中国社会治理创新的基层实践[M].北京:当代中国出版社,2014:3-5.

[7]贺华云.我国乡镇基层政府治理模式探析[D].太原:山西大学,2007:8-9.

[8]令小雄,张富田.“四个全面”战略布局视角中的国家治理现代化[J].兵团党校学报,2015(4):29-33.

[9]胡建淼.治理现代化关键在法治化[J].理论导报,2015(11):30-31.

[10]廖振民.推动地方政府治理现代化的探析[J].四川行政学院学报,2014(5):20-22.

[责任编辑:张兵]

Exploration and Analysis of the Governance Modes in Grassroots Governments Under the New Normal

WANG Jin,YU Xiao

(School of Economics&Management,Yan’an University,Yan’an 716000,China)

As the most direct projection of the governance and ruling abilities of China and the Communist Party,grassroots governance and its legalization and effectiveness are the judging standards of people regarding the country’s governance ability.In order to adapt to the New Normal,grassroots governments are facing function transformation.By combining empirical analysis and quantitative analysis methods,we took Yan’an city as our research subject to analyze the evolution course,function,and role of China’s grassroots governments and the grassroots organizations in Yan’an city.Through analyzing the problems and deficiencies within the current township governance systems of grassroots organizations in Yan’an city,and the challenges awaiting ahead,we are trying to reform and innovate the grassroots governments in Yan’an city,in order to meet the adaptation to the development of the New Normal.

economic new normal;legalization;political logic;the governance concept

D63

A

1674-8638(2016)04-0035-06

10.13454/j.issn.1674-8638.2016.04.006

2016-03-11

延安大学社会科学研究项目“多元主体共治下农民合作社与村两委互构研究”(YD2015-03);陕西省教育厅项目“延安地区农业合作经济组织发展机制研究”(12JK0135);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2013SXTS07)

王进(1977-),男,陕西清涧人。副教授,硕士生导师,博士,研究方向:农业经济学,产业组织理论,公共治理;禹潇(1992-),女,陕西兴平人。硕士研究生,研究方向:政府决策,公共治理研究。