地区差异、外资来源与FDI环境规制效应研究

2016-09-19李子豪

李子豪

(河南财经政法大学 国际经济与贸易学院 郑州 450046)

地区差异、外资来源与FDI环境规制效应研究

李子豪

(河南财经政法大学国际经济与贸易学院 郑州450046)

基于中国1995-2010年29个省区和2003-2013年203个城市数据,本文从地区差异、外资来源两个视角,实证考察了FDI对环境规制影响的三个理论假说。研究表明,FDI对中国环境规制存在显著的腐败门槛、人力资本门槛效应:当地区腐败程度较低或者人力资本水平较高时,FDI有利于地区环境规制提升;反之则相反。不同来源FDI影响的比较研究表明,港澳台地区FDI对地区环境规制具有负面影响,其他地区FDI则有正面影响。对研究期内各地区腐败程度、人力资本水平的分析表明,FDI对中国多数地区环境规制具有积极影响;研究期内外资来源变化的分析则表明,伴随港澳台外资占比的提升,FDI对环境规制的负面影响正在逐步增强。

外商直接投资;环境规制;腐败;人力资本;外资来源

一、问题的提出

2016年3月,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“开放型经济新体制基本形成”、“生态环境质量总体改善”作为全面建成小康社会的核心目标,并为此推行“准入前国民待遇加负面清单管理”的开放外资管理制度,制定实施“最为严格”的环境保护制度,考察外商投资对环境规制的影响富有现实意义。但是,“十八大”以来,各地经济社会发展呈现新的典型变化:一方面,各地反腐败力度不断加大。据地方党政领导人物库资料统计,截至到2015年11月,大陆31省区共有59名省部级官员因腐败落马。其中,甚至包括4名正省部级官员,落马官员最多的山西有7人。另一方面,人力资本在经济发展中作用不断凸显。伴随经济新常态出现、人口老龄化和“人口红利”的不断消失,各地经济增长将更多依靠人力资本提升;而且,“大众创业、万众创新”的推进也使各地不断加大教育资源投入,努力实现人力资源向人力资本的转化。而几乎同时,受“一带一路”战略深入推进、服务业对外开放不断扩大的影响,中国外资来源结构也出现显著变化:国家统计局数据显示,2009年,港澳台外资占全国实际利用外资总额比重刚刚突破50%,2014年则高达70%。考虑到当前中国各地区腐败程度、人力资本水平和外资来源结构深刻变化的态势,以及相关变化对中国外商投资、环境治理的影响,本文从地区差异(腐败水平、人力资本)和外资来源视角考察FDI的环境规制效应,对于“十三五”时期中国外资利用、环境治理等政策的制定具有重要意义。

FDI持续增长与环境污染加剧使得众多学者关注FDI对中国环境的影响。部分学者直接考察FDI对中国环境污染的影响,他们认为,若FDI直接增加了中国污染物排放,则可证明中国成为FDI的“污染天堂”[1-4];另外一些学者则关注环境规制对FDI流入的影响,他们认为,若规制提升阻碍了FDI流入,则可证明FDI是为逃避环境规制而转向中国这一“污染天堂”[5-8]。然而,前者过分关注FDI对环境的影响效果,内在影响机制的探讨较少,使得FDI对环境的影响变成“黑箱”式的结果验证;后者则通常忽视了环境规制的内生性,或者遗漏了诸如地区腐败、研发投入、人力资本之类同时影响FDI、环境规制的重要变量,而使估计结果存在内生偏误。另一方面,虽然众多研究考察了国内环境规制对污染治理、经济增长、产业升级、技术进步、外资分布、贸易竞争等方面的影响[5,8,10-12],但环境规制自身的研究仍集中于环境规制概念界定和分类、环境规制绩效、环境规制的制度缺陷等几个方面[13],少有文献考察FDI对环境规制的影响[8],定量考察环境规制影响因素的研究仍比较少见。所以,本文系统考察FDI的环境规制效应,不但是FDI对中国环境影响的深入研究,也是中国环境规制影响因素研究的有益拓展。

FDI对环境规制影响方面的现有文献较少。现有研究集中于不同模型假说下,FDI对东道国环境政策影响的讨论。如,De Santis和Stahler[14]利用改进的古诺模型,考察了FDI对东道国环境税的影响。研究表明,FDI流入将激励东道国提升环境税标准,以转移FDI来源国的投资获利。Ohori[15]同样利用古诺模型框架,考察了国内企业FDI所有权高低对环境政策的影响。分析表明,无论采用排放标准还是排污税作为规制手段,FDI所有权降低都将导致环境规制降低。Dong等[16]利用南北市场份额模型,分析了当污染物存在跨国影响时,FDI对南方国家环境规制的影响。研究表明,当南方国家市场份额较大时,FDI流入将带来当地环境规制的提升;反之则相反。个别学者在模型基础上,实证考察了FDI对环境规制的影响。如,Cole等[9]在三阶段博弈分析的基础上,利用1982-1992年33个国家数据,实证考察FDI对环境规制的影响。研究证实他们的理论判断,即FDI对环境规制的作用方向受地区腐败程度影响。现有研究在此方面做了有益探讨,但仍有较多方面有待完善。如,FDI对环境规制影响的实证研究有待加强,Cole等[9]的研究只是从国家层面的检验,其估计可能结果存在一定异方差偏误[17],地区层面的研究可能有助于此问题的解决。对中国而言,中国作为一个发展中大国,各地区经济社会发展存在较大差异,FDI对环境规制的影响是否受地区差异影响而有所不同?此外,由于历史和现实原因,流入中国的外资可以划分为港澳台外商投资和非港澳台外资,不同来源FDI对环境规制的影响是否存在差异?现有文献也很少涉及。

因此,本文主旨在于考察FDI对中国地区环境规制的影响,试图从三个层面进行较为深入的探讨:第一,FDI对中国各省区和地市的环境规制影响如何?第二,当地区腐败程度、人力资本存在差异时,FDI对当地环境规制的影响会有何种不同?第三,对不同来源的FDI,其对地区环境规制的影响又会存在何种差异?与以往研究相比,本文在以下三个方面有所推进:首先,研究对象上,本文以中国1995-2010年29个省区和2003-2013年203个城市作为研究对象,以更加微观的视角考察了FDI对环境规制的现实影响,一定程度也解决了国家层面研究的异方差偏误影响;其次,研究思路上,本文将腐败程度、人力资本的门槛效应机制和不同来源地FDI的影响差异引入FDI环境规制效应研究当中,更加贴近中国发展现实,较为深入地拓展了现有研究机制;最后,研究方法上,本文将地区腐败程度、人力资本、研发投入等变量引入地区环境规制影响方程,并采用多种方法处理内生性偏误的影响,更加客观地考察了FDI对中国环境规制的影响。

二、理论假说

以上文献综述表明,FDI对东道国环境规制影响方面,部分学者做出了有益探讨,但深入分析FDI影响环境规制机制渠道的研究并不多见。因此,通过梳理相关文献,本文提出了FDI影响中国环境规制作用机制的三个理论假说。

首先,腐败因素在FDI影响环境规制中的作用。腐败对环境污染、环境规制以及FDI的影响已经为众多研究所证实[4]。本文认为,腐败对FDI环境规制效应的影响可能体现在以下三个方面:第一,环境政策制定方面。Cole等[9]的理论分析表明,FDI增加将导致企业竞争加强,进而促使政府提高环境规制以提升社会福利(福利效应),也可能导致污染企业加大贿赂力度而降低环境规制水平(贿赂效应)。在腐败程度较低时,“福利效应”对环境规制的影响占主导地位;腐败较高时则相反。第二,环境技术溢出和环境标准制定方面。Albornoz 等[18]的研究表明,FDI可以通过产业间、产业内技术溢出促进东道国环境技术的提升,而FDI技术溢出的重要前提是投资地人力资本、研发投入要达到一定阈值[2];但是,腐败对地区研发投入和人力资本提升的阻碍作用也已被部分研究所证实[16,19]。这就意味,腐败程度较高时,FDI环境技术溢出被吸收的可能性较低[4];腐败较低时则相反。而地区环境技术水平对于当地环境标准选择有重要影响,Lovely和Popp[20]的研究表明,只有当地区环境技术达到一定水平,当地政府才有动力采用较高的环境标准。就是说,腐败通过影响FDI环境技术溢出,进而影响了当地环境标准选择。第三,实际环境规制执行方面。腐败对环境规制执行的负面影响已为部分研究证实[21];而当地区腐败较高、实际规制执行较低时,外资企业也会倾向性的选择向环保监督人员贿赂以降低污染成本,进一步恶化实际环境规制执行。综合以上分析,本文认为,FDI对环境规制的影响可能存在腐败门槛效应,即当地区腐败程度较高时,FDI将降低当地环境规制;而当地区腐败程度较低时,FDI将提升当地环境规制。

假说1:FDI对中国环境规制的影响存在腐败门槛,当地区腐败程度较高时,FDI将降低当地环境规制;腐败程度较低时,FDI将提升环境规制。

其次,地区人力资本在FDI影响环境规制中的作用。第一,FDI环境技术选择和环境规制策略方面。对投资地不同的人力资本,FDI将会选择与之适应的生产和环境技术;只有当地人力资本较高时,FDI才有可能采用较高的环境技术和标准[2]。另一方面,人力资本水平不同时,FDI企业也可能采用不同竞争策略;只有当地区人力资本水平较高时,FDI企业才倾向采用包括加强环境规制的全面竞争策略[17]。第二,环境技术溢出和环境标准制定方面。正如假说1中所分析,只有当投资地人力资本较高时,FDI环境技术溢出才更容易被投资地吸收[22],进而提升投资地环境技术水平,促使当地政府采取更高的环境规制标准。第三,环保意识与环境规制执行方面。研究表明,较高的人力资本积累有助于地区环保意识提升、环境规制加强和环境技术创新[23];这就意味着,当地区人力资本较高时,其较高的环保意识和环境规制力度将加大FDI企业环境违规的负面影响和实际成本,促使其更加规范地遵守环境规制,有利于实际规制执行的提升。根据以上三方面分析,本文认为,FDI对环境规制的影响可能存在人力资本门槛效应,即当地区人力资本较高时,FDI有利于地区环境规制提升;反之则反是。

假说2:FDI对中国环境规制的影响存在人力资本门槛。当地区人力资本较高时,FDI将提升环境规制;人力资本较低时,FDI将降低环境规制。

最后,不同来源地FDI对环境规制影响的差异。在FDI对中国环境研究,以及环境规制对FDI流入影响的研究中,多数文献将来自港澳台地区的FDI与来自其他地区的FDI视作同质的投资,但部分研究却并不支持此种判断[8,24]。因此,本文认为两者对环境规制的影响也可能存在一定差异。这是因为,第一,从社会责任和环境标准角度来看。Bu等[8]的研究表明,相比港澳台FDI企业,其它地区的FDI企业有更强的社会责任感,环境规制放松对其投资的吸引力并不高;Dean等[6]也得到了类似结论,他们认为,其他地区FDI企业更倾向于执行本国或企业统一的高环境规制标准,以避免粗放型生产带来的成本上升,或者帮助企业谋取全面竞争优势。第二,从腐败对环境规制影响角度来看。由于港澳台FDI与中国大陆存在较多的宗亲或文化联系,更容易参与环境规制的寻租行为;而其他地区的外资,如来自OECD国家的FDI受到《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》、来自美洲国家的FDI受到《美洲反腐败公约》等限制,通过腐败行为改变环境政策或者降低环境规制执行都可能面临严厉的法律制裁,其通过腐败渠道对中国环境规制的负面影响可能更小。第三,从FDI环境技术溢出方面来看。由于港澳台地区企业多属于价值链低端的加工制造企业,其研发投入、技术水平通常低于其他国家的FDI企业,对投资地环境技术溢出和环境标准的提升作用都不会太显著[24];而其他国家的FDI企业(尤其是欧美日等发达国家FDI)由于自身的技术优势,以及维护企业自身形象的需要,有能力也更愿意采用环境友好型技术,从而更有利于投资地的环境技术溢出和环境规制标准的提升。综合以上分析,本文认为,与来自港澳台的FDI相比,其他地区的FDI更容易对中国环境规制产生积极影响。

假说3:港澳台地区FDI可能对中国环境规制产生负面影响,其他地区FDI可能对中国环境规制产生积极影响。

三、计量模型与估计方法

(一)计量模型的构建

环境规制影响因素的计量分析,现有文献很少涉及。Cole等[9]的国际研究构建了较为完善的实证框架。因此,借鉴他们的思路,本文计量模型框架如下:

regi,t=αi+γt+β′X+εi,t

(1)

其中,i表示地区,t表示年份;αi表示地区特定效应,γt表示时期特定效应,reg表示环境规制,X是解释变量向量,εi,t为随机误差项。

一般认为,地区经济发展水平是环境规制的最重要影响因素[9,25]。因为随地区经济增长,居民对环境质量的需求会逐步提升,地区的产业结构也会更加优化,带来地区环境技术标准的上升和实际环境规制强度的加强。因此,本文将地区人均收入(ey)引入模型。

除经济发展外,产业结构对环境规制也具有较强影响[9]。地区产业结构反映了地区的产出、就业结构,地方政府在制定环境规制政策和确定实际规制执行力度时,必然要顾及其本地产出、就业的影响[26]。因此,针对处于发展中国家阶段且以经济建设为中心的中国来说,解释变量引入产业结构(s)是十分必要的。

研发投入对地区环境规制的影响也值得关注。由于地区环境技术水平是影响当地环境政策制定、环境标准执行和实际环境监督强度的重要影响因素[20],地区研发投入则会对当地环境技术水平产生直接影响[24]。而且,地区研发投入水平也是FDI环境技术溢出、FDI投资选址的重要影响因素[22],为避免变量遗漏的内生性问题,有必要引入研发投入(rd)因素。

人力资本水平也是影响地区环境规制的重要因素。正如假说2分析中所述,地区人力资本水平将直接对当地环境技术标准制定、FDI环境技术溢出以及地区环境政策的实际执行力度产生重要影响[2,17,23],模型中应当包括人力资本(h)的影响。

此外,由于腐败对环境规制的影响已为众多研究证实[9,21],地区腐败对环境规制的影响也应当加以考虑。而对中国而言,当前反腐败的形式仍十分严峻,腐败对中国经济增长和环境污染等均已产生十分显著的影响[4,27]。而且,腐败作为对环境规制和FDI均能产生重要影响的变量[4,28],在模型中引入它也是处理内生性偏误的重要手段。因此,本文解释变量中应当包括地区腐败(cor)因素。

最后是FDI对环境规制的影响。如理论假说分析,FDI可从环境政策制定、环境标准形成和实际规制执行等多个层面,对环境规制产生重要影响。考虑到本文研究目的,FDI在中国经济社会发展发挥的重要作用,解释变量中应当加入外商直接投资(fdi)。

根据以上分析,加入主要解释变量后,本文实证分析的基本框架如下:

regi,t=αi+γt+β1eyi,t+β2si,t+β3rdi,t+β4hi,t+β5cori,t+β6fdii,t+εi,t

(2)

(二)估计方法说明

为对假说1和假说2进行检验,采用静态门槛面板估计方法,本文将地区腐败程度、人力资本作为门槛变量引入模型(2),构建FDI对环境规制影响的分段函数如下:

regi,t=αi+γt+β1eyi,t+β2si,t+β3rdi,t+β4hi,t+β5cori,t+β6fdii,tIi,t(thrγ)+β7fdii,tIi,t(thr>γ)+εi,t

(3)

其中,thr为门槛变量,即地区腐败(cor)或人力资本(h);γ为待估计的门槛值,即具体的腐败程度、人力资本水平;I(·)为指示函数。模型(3)假设存在单一门槛效应,多重门槛模型可又此扩展得到。

同时,考虑到fdi与reg之间的双向因果关系,为避免fdi内生性影响,借鉴Cole[9]、林季红和刘莹[29]的做法,本文用滞后一期的fdi作为解释变量。

门槛估计需要解决两个主要问题:一是门槛值γ和重要变量fdi的参数估计,二是对估计得到的门槛值进行显著性和置信区间检验。其中,门槛值γ和fdi的回归系数是通过最小化假定门槛数下普通最小二乘估计的残差得到。相应的参数估计后,需要进一步对门槛效应显著性和门槛值置信区间进行考察。

为对检验假说3进行验证,本文将港澳台FDI变量(fdich)和其他地区FDI变量(fdiel)分别加入模型(2)中,根据fdich、fdiel估计系数的差异对假说3进行判断。同样,为剔除FDI内生性的影响,也采用滞后一期的fdich、fdiel数据。

既有FDI与环境规制研究存在的一大问题就是内生性考虑不足,内生性问题的处理是本文关注的重要方面。整体来说,本文采取了三种措施来消除内生性影响。第一,在模型设计时加入了地区衡量、时间衡量,以消除随地区、时间变化的遗漏变量的影响。第二,在模型中加入了对环境规制和FDI均可产生重要影响的腐败程度、人均收入、研发投入和人力资本变量,也有助于消除遗漏变量的影响。第三,在所有估计方程中,均采用滞后一期的FDI变量,一定程度消除FDI与环境规制双向因果关系所导致的内生性偏误。

四、变量选择与数据说明

(一)变量选择

环境规制方面,现有研究主要选取以下几类指标:环境公约的参与率或环境法规数量[5,13,28],实际污染排放强度[7],环境治理投资水平[5,8],污染物排放达标率及其综合指数[4,7,28,30]。由于国内地区环境法规出台数具有一定随意性,实际污染排放强度更多体现了环境技术的影响,环境治理投资也比较难以反映实际环境规制,本文舍弃这三类指标,而选择污染物排放达标率指标来反映实际环境规制强度。而且,为更加全面衡量地区环境规制水平,本文用地区不同污染物治理率进行主成份分析构建了相应的综合环境规制指标。具体来说,省区环境规制指标(reg)由工业废水排放达标率、工业二氧化硫去除率和工业固体废弃物利用率三种指标获得,城市环境规制指标(REG)由生活废水处理率、工业粉尘处理率和工业固体废弃物处理率三种指标获得。

外商直接投资方面,现有研究用FDI存量[3,4,24]和FDI流量[5,7,28]两类来衡量FDI。由于流量指标能够比较好地反映外资动态变化的影响,而存量指标则能够更加全面衡量FDI对当地经济的整体影响。因此,本文同时选用FDI的存量和流量指标来考察其影响。具体来说,省区层面,用各省区实际利用外资数额占GDP的比重衡量流量FDI(fdif)影响,港澳台、外商投资工业企业总产值占地区工业总产值比重衡量存量FDI(fdis)影响,用港澳台工业企业总产值占规模以上工业企业总产值的比重衡量港澳台地区FDI(fdich)的影响,用地区外商投资工业企业占规模以上工业总产值比重表示其它地区FDI(fdiel)的影响。城市层面,用城市实际利用外资占GDP比重反映城市FDI(FDI)影响,分别用港澳台企业、外商投资企业工业总产值占城市规模上工业占产值比重来衡量其各自影响,分别用FDICH、FDIEL表示。

腐败方面,现有研究主要有两类:一类是主观调查指标,如Smarzynska和Wei[28]用世界竞争力报告(Global Competitiveness Report, GCR)中腐败调查指数,Cole等[9]用国际国家风险指南(International Country Risk Guide, ICRG)中的腐败调查指数;第二类是客观腐败数据指标,如聂辉华等[27]、Fredriksson等[31]用各地区单位公职人员的腐败案发数,李子豪和刘辉煌[4]用各省区单位总人口的腐败案件发案数,李子豪和刘辉煌[4]用世界银行城市企业平均“旅行和招待费”(Travel and Entertainment Cost, TEC)。考虑到腐败评价指标的主观性,且省区层面难以获得此类指标,本文用各省区十万总人口的腐败案件发案数来衡量省区腐败(cor)*本文中腐败被定义为“公共权力被用来以违反规则的方式追求个人利益的行为”;本文的省区腐败案件数是通过翻阅相应年份《中国检察年鉴》中各省检察工作报告,手工汇总各省区检察机关当年立案侦查的贪污、受贿、挪用公款、巨额财产来源不明等几类职务犯罪案件的数量得到。。城市层面的腐败指标,现有研究尚未涉及;借鉴省区腐败指标的思路,本文用地级审计局审计出的违规金额来表示*根据国家审计署网站资料,中国审计机关的主要工作职责是对政府机关财政预算和其他收支的执行情况、国家事业组织的财政资金和其他收支使用情况、中央银行的收支、国有及国有控股的金融机构和企业的资产负债损益、政府投资项目的预算执行情况、政府管理的基金的财务状况、国外机构组织的援助和贷款财务状况等进行监督,涉及到了可能发生“公共权力违规追求个人利益行为”的主要领域。。具体来说,本文用通过手工汇总得到的《中国审计年鉴》中各地级城市审计局以及各市附属区、县审计局审计出的违规总金额除以各市当年GDP来衡量城市层面的腐败程度(COR)。

人力资本方面,多数学者采用地区人口受教育情况表示。由于初中以上人力资本才能有效地为FDI利用[2],省区层面借鉴詹正宇[32]的做法,构建了包含地区初中教育、高中教育和大学教育人力资本(h)。城市层面,受数据来源限制,借鉴了李子豪和刘辉煌[22]做法,构建了包括中学和大学在校生城市人力资本(H)指标。

人均收入和产业结构方面,前者借鉴绝大多数做法,用省区或城市的实际人均GDP衡量,分别用ey、EY表示。对于后者,由于第二产业生产对中国地区污染的影响强度最大[5],且中国多数地区仍处于工业化深入阶段。本文用省区、城市第二产业增加值占当地GDP的比重反映此种影响,分别用s、S表示。

(二)数据说明和变量描述

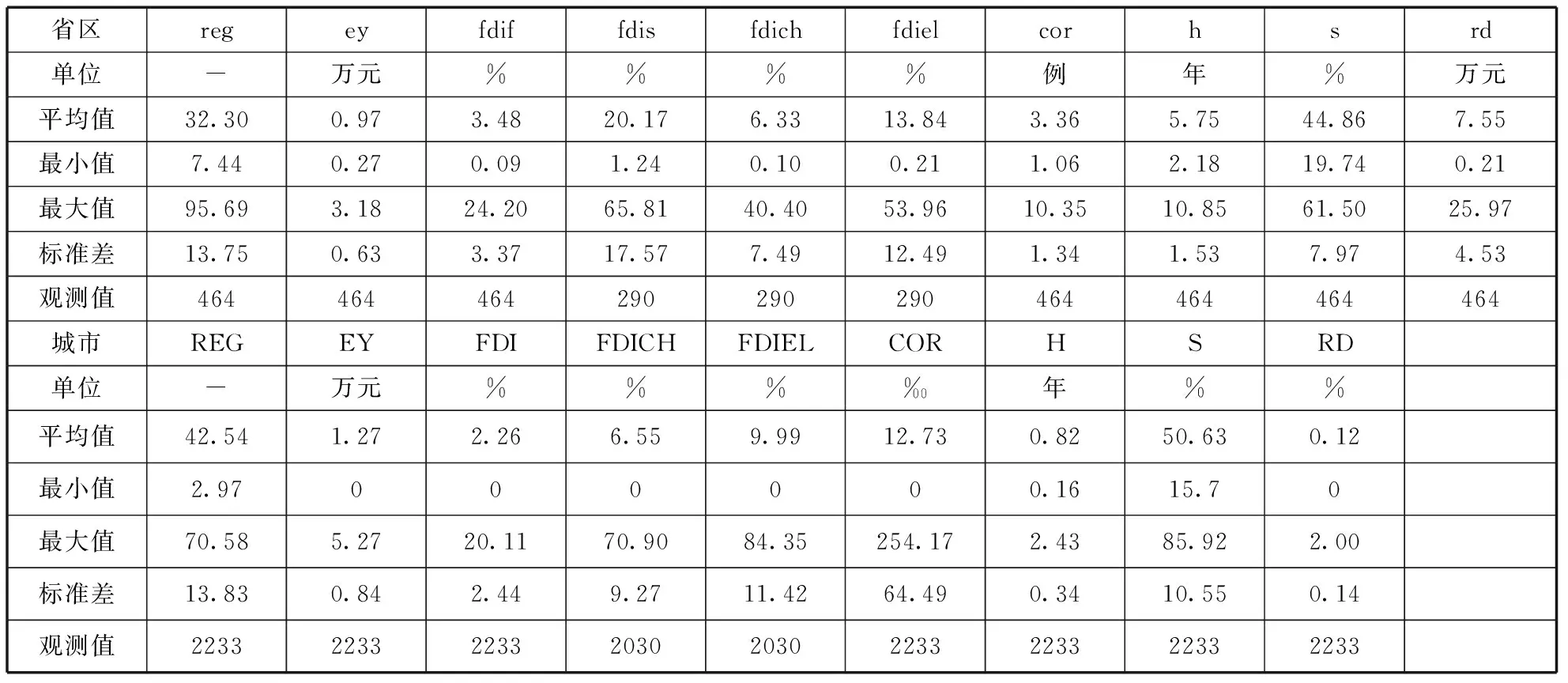

考虑到数据的一致性和可得性,本文选取1995-2010年全国29个省级地区(不包括西藏、重庆和港澳台地区)和2003-2013年中国203个地级城市作为研究对*203个城市中东部城市85个,中部城市77个,西部城市41个,共来自全国29个省级行政单位,具有较强的代表性。另外,省区分FDI来源的估计时期为2001-2010年;城市分来源估计时期为2004-2013年。。其中,重庆1997-2010年的数据并入四川处理。文中所有涉及到价值形态的数据,均采用相应的价格指数调整为2000年为基期的不变价值;外商投资数据则以历年人民币对美元年均价换算成人民币处理。数据主要源自《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国检察年鉴》、《中国法律年鉴》、《中国审计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《区域经济统计年鉴》和《新中国55年统计资料汇编》。表1给出了主要解释变量的统计性描述。由表可知,省区cor、h均值为3.36、5.75,标准差为1.34、1.53,城市COR、H均值为12.73、0.82,标准差为64.49、0.34,各省区、城市的腐败程度和人力资本存在较大差异,显示了对FDI影响进行门槛估计的必要性。

五、实证结果与分析

(一)省区层面估计

门槛估计前,本文对省区估计变量进行了面板平稳性检验。检验结果表明,绝大部分检验在5%的显著性水平均可拒绝存在单位根的原假设,所有检验值在10%的显著性水平拒绝原假设,可以认为回归变量均为平稳变量。表4报告了以模型(3)为基础,利用门槛面板估计得到的,外商直接投资(fdif、fdis)对环境规制(reg)腐败门槛效应、人力资本门槛效应的显著性和门槛值置信区间。由表可知,当门槛变量为腐败程度(cor)时,fdif、fdis对reg的影响均存在双重门槛效应,前者门槛值分别为1.85、3.09,后者分别为1.85、3.42。当门槛变量为人力资本(h)时,fdif对reg的影响存在单一门槛效应,门槛值为5.92;fdis对cha影响存在双重门槛效应,门槛值为6.46、9.46。所有门槛值的F检验均至少在5%水平上显著,表明相关门槛效应的显著性。

表3显示了外商直接投资(fdif、fdis)对环境规制(reg)腐败、人力资本门槛效应估计结果。其中,方程1、2是的腐败门槛效应估计,方程3、4是人力资本门槛效应估计。由表可知,lney估计系数均显著为正,表明经济发展对环境规制的积极影响。这是因为,伴随经济水平提升,地方政府和民众对环境问题的重视程度不断提高,当地环境政策、技术标准和监管监督也在不断提升,带来环境规制水平的上升[30]。s估计系数显著为负,说明第二产业占比增加不利于地区环境规制提升。这是因为,当前中国工业仍以“粗放型”的资源消耗生产为主,第二产业占比上升必然给当地环境治理和政府环境政策制定带来巨大压力[26]。lnrd估计系数均为正值,但显著性不高,说明研发投入对环境规制的积极影响不甚显著。这可能是,研发投入的提升虽有利于环境技术、环境标准提升,但对环境政策制定、标准落实的积极作用并不明显[24]。lnh估计系数显著为正,说明人力资本对环境规制有显著正面影响。正如理论假说部分所述,伴随地区人力资本提升,地区环境技术水平、实际环境规制力度、FDI环境技术溢出都会显著增强,从而对环境规制产生积极影响。lncor估计系数均显著为负,说明腐败程度上升的确不利于环境规制加强。理论假说部分分析表明,伴随地区腐败程度上升,环境政策制定会有所扭曲,环境技术进步会受到一定阻碍,实际环境规制强度也会明显下降,从而对环境规制产生不利影响。

表1 主要变量的统计描述

表2 门槛变量的显著性检验和置信区间估计

注:表中的F值和10%、5%、1%的临界值均为采用“自抽样”300次得到的结果;***和**分别表示在1%和5%水平显著。

表3 FDI腐败门槛和人力资本门槛效应估计

注:()内数字为估计值的t检验值,***、**、*表示t检验值在1%、5%、10%水平显著;下表同此含义。

FDI对环境规制的影响是本文关注的重点。方程1和方程2中,当cor小于1.85时,FDI系数显著为正;当cor处于1.85-3.09或1.85-3.42时,FDI的系数仍为正值,但显著性有所下降;当cor大于3.09或3.42时,FDI系数显著为负。这表明,当腐败程度较低时,FDI有利于环境规制提升,较高时则相反;这就验证了假说1的存在性。这是因为,当地区腐败程度比较低时,当地环境政策制定的扭曲更少,降低了“高污染、高排放”外资企业进入的可能;而且,较低的腐败程度对地区环境技术的负面影响也比较小,有利于当地吸收FDI环境技术溢出提升环境标准[20];此外,此时当地环境规制政策和制度的执行力度也会相对较强,FDI企业环境治理制度和设施的运行也会更加规范[21],从而提升实际环境规制水平。而当地区腐败程度较高时,地区环境政策的扭曲、环境技术水平的下降和实际环境规制强度的降低则会抑制FDI环境积极影响的发挥,降低当地环境规制水平。方程3中,当h小于5.92时,fdif系数显著为负;h大于5.92时则相反。方程4中,当h小于6.46时,fdis系数显著为负;h处于6.46-9.46之间时,fdis显著为正;h大于9.46时,fdis的系数值和显著性都有所增加。这表明,人力资本较低时,FDI降低了环境规制提升,较高时则相反,这就验证了假说2的存在性。这是因为,当地区人力资本较低时,投资地FDI企业的环境技术水平也相对较低,当地企业吸收FDI环境技术溢出的可能性相对不高,较低的环保意识也有可能吸引FDI企业通过偷排、贿赂等行为来规避排污执法[21],不利于FDI对环境规制积极影响的发挥,最终降低环境规制水平。而当地区人力资本较高时,FDI通过相关渠道对环境规制的积极影响才更容易发挥。

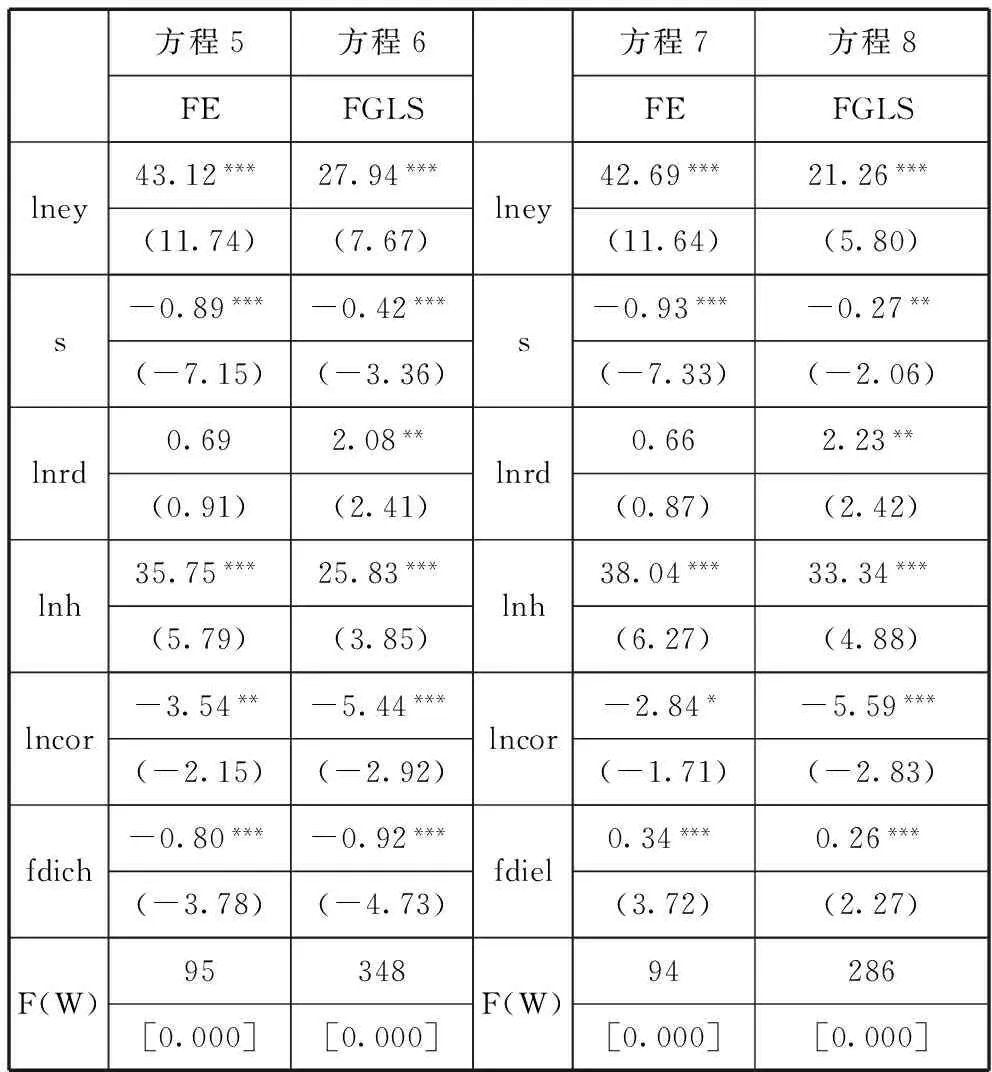

表4是对不同来源FDI对环境规制影响的比较。其中,方程5、7是采用固定效应估计的结果,方程6、8则是考虑了异方差和序列相关问题存在的可行广义距(FGLS)估计结果。方程5、6反映港澳台FDI对环境规制的影响;方程7、8反映其他来源FDI的影响。由表5中人均收入、产业结构、研发投入、人力资本和腐败程度等因素的估计系数和显著性可知,相关因素对环境规制的影响与表4无较大差异,不再解释说明。表5重点考察fdich、fdiel对环境规制的影响差异。由表可知,fdich估计系数显著为负,fdiel估计系数显著为正。这说明,港澳台FDI企业对环境规制产生显著的负面影响,其他地区的FDI企业则有利于地区环境规制提升。这可能是,对港澳台FDI企业来说,其规模普遍不大、技术水平较低[33],具有通过扭曲环境规制来降低生产成本的需求[6];而地方政府受到港澳台FDI宗亲、文化联系影响,甚至受到专门政策安排影响,更有可能通过牺牲环境规制吸引港澳台FDI[34]。此外,港澳台FDI的研发投资较少[28],环境技术水平较低,对投资地环境技术溢出的可能性比较低,大量港澳台FDI企业的进入不一定会带来当地环境技术和环境标准的提升。对于其他来源FDI企业(尤其是发达国家企业)来说,受自身社会责任、生产技术和管理制度影响,并无降低环境规制的现实需求[6,8],反而可能通过自身的规范运行来提升环境政策执行水平。而且,其他来源FDI无论是在技术转移倾向、自身技术绩效方面都显著强于港澳台地区FDI[33],更有利于FDI环境技术溢出发生,带来治污投资的增加。此外,其他来源的FDI企业管理更加规范、社会责任意识更强[8],更愿意通过遵守规范的环境规制获得良好声誉和竞争优势[6]。综合比较发现,fdich显著抑制了中国环境规制提升,fdiel对中国环境规制则产生了显著积极影响,验证假说3的存在。

(二)城市层面稳健性检验

省区估计对三个假说进行了实证检验,结果支持了三个理论假设的合理性。但省区层面的估计仍略显宏观,研究时段受到环境规制指标限制也仅更新至2010年;地区腐败指标用腐败案件数表示,不一定能够十分客观地衡量腐败对当地经济生活的影响程度;环境规制指标的构成也基本偏重于工业生产,未能全面兼顾生活污染物规制情况。因此,本文用2003-2013年203个城市数据,采用更为客观全面的腐败指标和环境规制指标,利用门槛面板估计方法和两类来源地FDI估计比较,再次对三个假说进行了检验,以验证地区实证结果的稳健性*估计前进行了平稳性检验,变量均水平平稳;受版面限制,不再报告平稳性检验、门槛显著性检验结果。。

表4 不同来源FDI的影响比较

注:()内数字为估计值的t检验值。

表5显示了地市层面的估计结果。其中,方程9是腐败门槛效应估计,方程10是人力资本门槛效应估计,方程11和12是两类来源地FDI影响比较估计。同样,由于表5人均收入、产业结构、研发投入、人力资本和地区腐败程度等因素的估计结果与表3、表4无较大差异,此处不再重复解释。方程9中,当COR小于0.91时,FDI系数显著为正;当COR处于0.91-6.56之间时,FDI系数虽为负值,但统计上不甚显著;而当COR大于6.56时,FDI系数显著为负。这表明,腐败程度较低时,FDI对城市环境规制提升有显著积极影响;腐败程度较高时,FDI则抑制了环境规制提升。方程10中,当H小于0.74时,FDI系数显著为负;H大于0.74时,FDI系数显著为正。这表明,地市人力资本较低时,FDI抑制了环境规制提升;人力资本较高时,FDI对环境规制则有显著促进作用。门槛效应的估计与表3基本一致,验证了省区估计的稳健性,也验证了假说1、2在城市层面的存在性。将方程11和方程12对比发现,FDIch估计系数显著为负,说明港澳台地区FDI对城市环境规制有显著的负面影响;FDIel估计系数10%水平为正,说明其他地区FDI对城市环境规制提升有一定正面影响。此结果与表4结果基本一致,表明省区估计的稳健性,也验证了假说3在城市层面的存在性。

(三)扩展分析

由于省区层面门槛估计和FDI对比考察更为全面,本文以省区层面的估计结果为基础,进一步深入扩展分析FDI对中国环境规制的影响。由门槛估计可知,至少当cor≤3.09时,FDI才能使环境规制有效提升;或者当h>6.46时,FDI才有利于地区环境规制加强。因此,本文假说cor≤3.09为低腐败阶段,h>6.46为高人力资本阶段。图1给出了1995-2013年低腐败、高人力资本的省区数量,通过分析两类省区的数量变化,可以简单分析FDI对中国环境规制影响的动态变化。由cor变化可知,1998年之前,只有少数省区(3个)属于低腐败阶段;随着1998年政府机构改革和诸如《中共党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》等系列规章制度的出台,低腐败省份迅速上升至16个左右;2003年以后,随着“教育、制度、监督”三位一体反腐体系的建立和公务员工资调整,低腐败省区数量2006年上升到20个以上,但2009年以后则稳定在22个左右。这意味着,随着中国反腐工作的深入,FDI对环境规制的积极影响不断增强,但当前各地区通过反腐败改善FDI环境规制效应的努力仍有待进一步提升。由h的变化可知,1999年以前,处于高人力资本的省区数量极少,只有2个左右(北京、上海);而随着1999年开始的高等教育的快速发展,处于高人力资本的省区持续快速增长,2007年开始,全国大多数(16个)省区已经跨入高人力资本省区,2013年甚至达到24个。这表明,伴随地区人力资本提升,FDI对中国环境规制的积极影响不断加深,加大人力资本投入是各地区实现经济和环境和谐发展的有效途径。

表5 城市层面的稳健性检验

由分来源FDI的比较可知,相比其它地区FDI,港澳台FDI对中国环境规制存在比较显著的负面影响。图2给出了1997-2013港澳台和其他来源外资占全国实际利用外资总额的比重。由图可知,1997年港澳台外资占比高于其他来源外资10%左右;但1998年亚洲金融危机之后,其他来源外资占比开始超过港澳台外资,并在2005年达到最高水平65%,此后虽有所下降,但2009年之前仍高于港澳台外资;2009年之后,港澳台外资开始超过其他来源外资并稳步上升,2013年达到65%。这意味着,在1998-2008年期间,FDI对中国环境规制的影响整体以积极影响为主;但2009年之后,伴随港澳台外资占比的提升,FDI对中国环境规制的负面影响正在不断增强。这表明,面对次债危机后中国外资来源地结构的显著变化,加强对引入外资的环境管理和监督变得更加紧要。

图1 1995-2013年低腐败(cor)和高人力资本(h)省区数量的变化

图2 1997-2013港澳台和其他来源外资占全国实际利用外资总额的比重

六、主要结论与政策建议

从地区腐败程度、人力资本和FDI来源影响角度,本文提出FDI对中国地区环境规制影响的三个理论假说,并且分别以1995-2010年中国29个省级地区和2003-2013年203个地级城市为研究对象,进行了较为系统的实证检验。结论证实了本文的三个假说,即FDI对地区环境规制的影响存在显著的腐败门槛效应、人力资本门槛效应,非港澳台地区FDI对地区环境规制才有积极影响。同时,FDI对中国环境规制影响的动态变化表明,地区腐败和人力资本门槛视角,FDI对多数地区的环境规制具有正面影响;但外资来源视角来看,FDI对地区环境规制的负面影响正在不断加深。

对于“十三五”时期中国腐败治理、人力资本提升、外资利用、产业升级和研发加强以推动地区环境治理改善,本文结论具有重要政策涵义:

第一,加大反腐败力度,优化地区环境治理的制度环境。研究表明,腐败程度较高时,FDI将带来地区环境规制的显著下降。这意味着,要想发挥FDI对中国环境规制的积极作用,党和政府必须从自身出发,通过预防教育、制度建设和腐败惩治全面加大地区反腐败力度:深入贯彻“十三五”规划“全面从严治党”的指示精神,落实“三严三实”要求,落实党风廉政建设主体责任和监督责任;加快推进反腐败制度立法,完善惩治和预防腐败体系;继续加强贪污贿赂等职务性犯罪惩治力度,深入开展反腐败斗争,为地区提升环境治理、有效利用外资环境技术溢出创造良好制度环境。

第二,强化人力资本投资,提升地区环境技术和环保监督水平。研究表明,只有地区人力资本水平较高时,FDI才能更加有效地促进当地环境规制提升。这意味着,地方政府必须深入贯彻“十三五”规划“建设人才强国”的指示精神,推动人才结构战略性调整,突出环保领域“高精尖缺”人才发展导向,优化人力资本配置,促进环保技术全面提升;继续坚持“科教兴国”战略,加大普通教育和职业教育资金支持力度,全面提高教育质量,为FDI环境技术溢出创造良好环境;全面落实《环境保护法》要求,加强环境保护宣传、教育和普及工作,鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气。

第三,完善外资环保监督和保障制度,提升地区外资环境技术水平。研究表明,虽然FDI整体有利于地区环境规制提升,地区发展环境和外资来源不同时,FDI的影响也存在一定差异。这就意味着,地方政府在坚持“对外开放”基本国策、加大外资引进的同时,必须严格落实《环境保护法》中“禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品”的外资监管要求,优化完善符合环保要求的外资规模、技术和行业准入制度;在全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度、优化外资发展环境的同时,加强对引进外资企业的环保监督,规范地方政府与外资企业关系,发挥外资企业对环境规制的积极作用,实现“十三五”规划“引资和引技引智并举,发展更高层次的开放型经济”的外资利用新格局。

第四,促进产业和制造业的绿色发展,提升地区环境治理水平。研究表明,第二产业比重上升对地区环境治理具有显著负面影响。这意味着,地方政府要深入贯彻“十三五”规划“更加注重供给侧结构性改革”的要求,积极化解结构性产能过剩,推动产业结构调整升级;全面贯彻《中国制造2025》计划,推进传统制造业绿色改造,建立绿色、低碳、循环的产业体系,鼓励企业工艺技术装备更新改造,推进制造业绿色发展;积极落实《环境保护法》要求,改革环境治理基础制度,实行省级以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制,强化企业污染防治和监督。

第五,加大研发投入,推动发展模式和生产模式绿色转型。研究表明,加大研发投入对地区环境治理提升具有显著的积极影响。这意味着,地方政府应当全面深入实施“十三五”规划“创新驱动发展战略”,持续加大研发投入,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,促进经济发展模式绿色低碳转型;同时,积极贯彻《环境保护法》要求,激励企业在清洁能源、清洁生产领域的研发投入,鼓励企业采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术,全面减少污染物的产生。

[1] Ren S., Yuan B.,Ma X., Chen X. International Trade, FDI and Embodied CO2 Emissions: A Case Study of China’s Industrial Sectors [J].China Economic Review, 2014, 28(1):123-134.

[2]李子豪.外商直接投资对碳排放的门槛效应研究[J].资源科学,2015,(1):163-174.

[3]张宇,蒋殿春.FDI、政府监管与中国水污染—基于产业结构与技术进步分解指标的实证检验[J].经济学季刊,2014, (2):491-514.

[4]李子豪,刘辉煌.外商直接投资、地区腐败与环境污染—基于门槛效应的实证研究[J].国际贸易问题, 2013,(7):50-61.

[5]李永友,沈坤荣.我国污染控制政策的减排效果—基于省际工业污染数据的实证分析[J].管理世界,2008,(7): 7-17.

[6]Dean J M., Lovely M E., Wang H. Are Foreign Investors Attracted to Weak Environmental Regulations? Evaluating the Evidence from China [J].Journal of Development Economics, 2009, 90(1):1-13.

[7]朱平芳,张征宇,姜国麟. FDI 与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J],经济研究,2011,(6):133-145.

[8]Bu M L., Liu Z B., Wagner M., Yu X H. Corporate Social Responsibility and the Pollution Haven Hypothesis: Evidence from Multinationals’ Investment Decision in China [J].Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 2013, 20(1):85-99.

[9]Cole M A., Elliott R J R., Fredriksson, P.G. Endogenous Pollution Havens: Does FDI Influence Environmental Regulations [J]. Scandinavian Journal of Economics, 2006, 108(1): 157-178.

[10]原毅军,谢荣辉.环境规制的产业结构调整效应研究[J].中国工业经济,2014,(8):57-69.

[11]傅京燕,李丽莎.环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究—基于中国制造业的面板数据[J].管理世界,2010,(10): 87-9.

[12]李阳,党兴华,韩先锋,宋文飞.环境规制对技术创新长短期影响的异质性效应—基于价值链视角的两阶段分析[J].科学学研究,2014,(6):937-949.

[13]张崇辉,苏为华,曾守桢.基于CHME理论的环境规制水平测度研究[J].中国人口、资源与环境, 2013, (1):19-25.

[14]De Santis R A., Stahler F. Foreign Direct Investment and Environmental Taxes [J].German Economic Review, 2008, 10(1): 115-135.

[15]Ohori S. Environmental Policy Instruments and Foreign Ownership [J].Environmental Economics and Policy Studies, 2011, 13(1)65-78.

[16]Dong B M., Gong J., Zhao X.FDI and Environmental Regulation: Pollution Haven or a Race to the Top? [J]. Journal of Regulatory Economics, 2012, 41(2):216-237.

[17]Zhang J. Foreign Direct Investment, Governance, and the Environment in China: Regional dimensions [D].Birmingham: The University of Birmingham, 2008.

[18]Albornoz F., Cole M A., Robert J R. In Search of Environmental Spillovers [J].The World Economy, 2009, (32): 137-145.

[19] Dong B., Torgler B. The Consequences of Corruption: Evidence from China [Z].QUT School of Economics and Finance Working Paper, No456, 2010.

[20]Loverly M., Popp D.Trade, Technology, and the Environment: Does Access to Technology Promote Environmental Regulation? [J].Journal of Environmental Economics and Management, 2011, 61(1):16-35.

[21]Ivanova B K. Corruption and Air Pollution in Europe [J]. Oxford Economic Papers, 2011, 63(1):49-70.

[22]李子豪,刘辉煌.FDI对环境的影响存在门槛效应吗?基于中国220个城市数据的检验[J].财贸经济,2012,(9):101-108.

[23]黄菁.环境污染、人力资本与内生经济增长:一个简单的模型[J].南方经济,2009,(4):3-11.

[24]陈媛媛,李坤望.FDI对省际工业能源效率的影响[J].中国人口、资源与环境,2010,(6):28-33.

[25]黎文靖,郑曼妮.空气污染的治理机制及其作用效果—来自地级市的经验数据[J].中国工业经济,2016,(4):93-109.

[26]姚圣,毛子涵.政治关联缓冲与地方环境业绩恶化:一个弹簧模型—以“紫金矿业事件”为例[C].南京:中国会计学会财务成本分会第25届理论研讨会论文集,2012.

[27]聂辉华,张彧,江艇.中国地区腐败对企业全要素生产率的影响[J].中国软科学,2014,(5): 37-48.

[28] Smarzynska B K., Wei S J. Pollution Havens and Foreign Direct Investment: Dirty Secret or Popular Myth [Z]. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2673, 2001.

[29]林季红,刘莹.内生的环境规制:“污染天堂假说”在中国的再检验[J].中国人口、资源与环境,2013,(1):13-18.

[30]于文超,高楠,龚强.公众诉求、官员激励与地区环境治理[J].浙江社会科学,2014,(5):23-35.

[31]Fredriksson G., Svensson J. Political Instability, Corruption and Policy Formation: the Case of Environmental Policy [J]. Journal of Public Economics, 2003, 87(7):1383-1405.

[32]詹新宇.市场化、人力资本与经济增长效应——来自中国省际面板数据的证据[J].中国软科学,2012,(8): 166-177.

[33]姚战琪.不同外国资本跨国公司在华投资的动机、行为与表现[J].财贸经济,2007,(5):18-25.

[34]闫安.台商投资大陆经济政治研究:兼及台湾同胞与祖国大陆改革开放和现代化建设三十年[J].中共党史研究,2011,(1):53-69.

(本文责编:辛城)

Regional Difference, Origin of FDI and Environmental Regulation Effect of FDI

Li Zi-hao

(InternationalEconomicsandTradeSchool,HenanUniversityofEconomicsandLaw,Zhengzhou, 450046)

Based on the panel data from 29 provinces during 1995-2010 and 203 cites during 2003-2013, from the angles of regional difference and origin of FDI, this article empirically test the three hypothesis about FDI’s effect on environmental regulation. The study show that, there are significant corruption and human capital threshold effects of FDI on environmental regulation: If the degree of corruption is low, or the degree of human capital is high, FDI will bring positive effects on local environmental regulation, and vice versa. The comparison of different FDI source show that, FDI from Hong Kong, Macao and Taiwan regions are negative to China’s environmental regulation, FDI from other areas bring significant positive effects on environmental regulation. From the analysis on the variation of corruption level, human capital, we find that, FDI bring positive effects on most of Chinese provinces’ environmental regulation; but the analysis on the change of FDI source show that, along with the enhance of Hong Kong, Macao and Taiwan FDI’s portion, the negative effects from FDI are gradually strengthening.

FDI; environmental regulation; corruption; human capital; origin of FDI

2015-11-28

2016-04-20

国家社科青年项目“反腐败与地方政府环境治理提升研究”(15CGL042);河南省科技厅软科学项目(162400410201)。

李子豪(1982-),男,河南郑州人,河南财经政法大学国际经济与贸易学院讲师,经济学博士,研究方向:外商直接投资、环境治理。

X323

A

1002-9753(2016)08-0089-13