四川新龙县色威乡藏传佛教与苯教和谐关系调查

2016-09-18崔琛琛扎西翁加

崔琛琛 刘 金 扎西翁加

四川新龙县色威乡藏传佛教与苯教和谐关系调查

崔琛琛刘金扎西翁加

四川省甘孜州新龙县色威乡是较为典型的藏传佛教与苯教共存的民族乡之一,境内分属于苯教的古交寺、夏克定寺与藏传佛教的俄若寺,是当地居民的主要宗教活动场所。近些年来,色威乡境内的藏传佛教与苯教在保持自身发展的同时,无论二教僧侣还是普通信众都在宗教生活及日常生活中表现出友好互动的显著特点,呈现出“各美其美,美美与共”的和谐共处的良好状态。结合实地调研,本文认为,充分吸取优良传统、积极融入民众生活、认真贯彻宗教政策是色威乡苯教与藏传佛教建立和维护和谐关系的核心因素,也是今后持续发展和谐关系的重要着力点。

色威乡;藏传佛教;苯教;和谐关系

【Abstract】Sewei town is one of the typical ethnic townships in Xinlong county, Ganzi prefecture of Sichuan province where Bon and Tibetan Buddhism coexist. The Bonist Temples of Gujiao and Xiakeding and the Tibetan Buddhism Temple of Eruo, are the main places of religious activities for local residents. In recent years, Bon and Tibetan Buddhism in Sewei town show us a harmonious coexistence as well as their respective developments. Through investigation, We find that, it is the core factors of absorbing the fine traditions from each other, blending into the common people's lives positively and earnestly, and implementing the national religious policies that help to establish and maintain the harmonious relationship between Bon and Tibetan Buddhism there. The factors are also the priorities to sustain the harmonious relationship between the two in the future.

【Key words】Sewei town;Tibetan Buddhism;Bon; harmonious relationship

一、色威乡概况与民众宗教信仰现状

(一)色威乡概况

四川省甘孜藏族自治州地处青藏高原东南部边缘,四川省西部,历来是内地通往西藏的重要通道,是汉藏经济文化交流的要冲。新龙县位于甘孜州中部,全县幅员9182.74平方公里;人口4.29万人,是以藏族为主的少数民族居住县。

色威乡为新龙县所辖,位于该县北部22公里处。雅砻江穿境而过,总面积246.4平方公里,人口约3000人,其中常住人口全部为藏族,包括克日多、色威、俄色、寺庙、泽西、谷日、益麦7个村落。色威乡以前有农有牧,村里多养殖牦牛,同时也会饲养马匹用作交通工具,但随着经济水平的提高以及近年来政府“还林还草”的政策,现已很少有人饲养马匹,牦牛数量也大为减少,家庭所养牦牛,只能供平时取奶食用;农作物种类主要有土豆、青稞,作物收成一般只供自家食用;现挖虫草收入已成为色威乡家庭收入的主要来源。

(二)色威乡民众宗教信仰现状及特点

信仰方面,当地民众主要信仰苯教和藏传佛教,信仰苯教的民众人数约为信仰佛教人数的两倍。这一点从当地的寺院构成情况便可知晓:色威乡共有三座寺院,其中两座即是苯教寺院。由于该乡处于甘孜藏区南北两条国道的边缘,与周围往来的交通较为不便,当地民众每年固定的宗教活动以及日常生活中的转经祈福等需求主要通过这三座寺院来得以实现。虽然寺院分属不同教派,但是在各种活动中不同教派的僧侣以及信徒存在些许交集。比如,当地的重大节日——十三节,即是苯教、佛教信徒们以及僧侣的共同节日。此外,二教还有着众多共同的节日,如藏历6月10日的“次吉”,12月29日的“古图”等。

就色威乡民众信仰的特点而言,突出的主要有五点:一是民族结合性强。即全乡民众主体几乎全部为藏族,其宗教信仰与民族性融和无间。二是民众信仰的基础的广泛性。调查显示,色威乡民众,或信藏传佛教,或信奉苯教,亦有少数二教均加信奉者,除少数一些特殊情况的民众,如共产党员按现行政策规定未明确表明自己有宗教信仰外,几乎95%的被调查者都会表明自己的信徒身份。三是宗教信仰具有典型的二元性。全乡境内仅有宁玛派藏传佛教与苯教,无其它宗教或派别参杂其中。四是宗教形态发展的相对均衡性。境内的藏传佛教与苯教发展规模大致相当,尽管信徒人数有差异,但信徒所涉村落分布,以及两种宗教在民众心目中的认同度却无显著差别。五是色威乡民众信仰的宗教活动场所较为集中,虽全乡下辖七个村落,人口分布相对稀疏,但主要的宗教活动集中在藏传佛教的俄若寺与苯教的古交寺与夏克定寺。

二、色威乡民众的主要宗教信仰场所与宗教活动

(一)藏传佛教寺院现状及其宗教活动

1.俄若寺

俄若寺,位于新龙县色威乡南部的寺庙村,离县城15公里。寺庙建于 1667年,属于藏传佛教宁玛派寺庙。宁玛派是藏区最古老的佛教宗派;“宁玛”为藏语音译而来,为“古老、古旧”之意,因其以旧密咒为本而得名。俄若寺外漆宁玛派藏红色,主体由大经堂、僧众厨房以及僧人居住地组成,殿内供奉着宁玛派创始人莲花生大士像,另外还有释迦牟尼佛像、四臂观音像;寺内还供奉着法王晋美彭措的大型唐卡,法王在藏区信众心中乃文殊、观音、金刚手三大怙主之一的圣妙吉祥之化身;俄若寺还藏有宁玛派刻版经文,全为藏文书写。寺内现有僧尼人数百余人,其中活佛1人,喇嘛2人,其余为扎巴。在寺院旁的山上还有一座专门供奉莲花生大士的经堂,整个新龙县的民众多来此转绕祈福。

在寺院教育方面,俄若寺依然完整保留着藏传佛教宁玛派传统的教学制度。早期的宁玛派不同于后来兴起的其他教派,有固定的寺院、庞大的僧侣组织、系统的教学内容等,而是在后期逐步发展中才形成了较为完备的寺庙教育制度,俄若寺现今即采用此种后起制度,即从藏文字母的拼音造句开始,从学僧到“饶将巴”,最后到“堪布”,整个学习的时间大约为 20年。

2.俄若寺的主要宗教活动

俄若寺作为一宁玛派寺庙,每年都会在特定的时期举行相应的法会活动,全年规模较大的活动主要有4次,表列如下*表中据调研数据制作,表中所列举办时间按当地习俗均指藏历。:

编号活动名称举办时间活动内容备注1珠钦元月7日与5月10日(全年2次)念诵《金刚经》全部僧众至嘎绒寺;以僧众为主。2次吉6月10日(历时10天)金刚舞表演;念诵《宝瓶神丸经》僧侣与信众共同参与3雍中利巴7月1日诵经僧侣与信众共同参与4古图12月29日(历时10天)法事祈福、诵经僧侣与信众共同参与

(二)苯教寺院现状及其宗教活动

色威乡苯教寺庙共两座,所处位置较高,这不仅与当地信众居住地有关,且能很好地避开滑坡等地质灾害。

1.古交寺

古交寺位于色威乡南5公里的谷日村,附近村落的藏族民多居均在其下方。古交寺规模与俄若寺相仿,呈前堂后殿样式,内屋为僧人住地,外有转经道。寺院中除供奉着苯教祖师辛饶弥沃;墙上挂有雍金锡绕祥玛的唐卡,据当地苯教徒介绍,苯教的所有本尊几乎都来源于雍金锡绕祥玛,她是慈悲与智慧的化身,有些类似于藏传佛教的度母和空性佛母;另外,寺内还供奉着苯教护法“斯巴杰姆”及其 “智慧怒姆”,智慧怒姆是斯巴杰姆的智慧示像,属于智慧的愤怒相护法,在教徒心目中地位很高。寺内藏有《甘珠尔》的藏文木刻版。从建筑风格来看,古交寺与藏传佛教寺庙俄若寺差别很小,但仍可发现一些独特之处,例如“卍”符号经常被大量使用;“卍”藏音“雍中”,乃“常”、“定”之意,它是古民所奉太阳神的象征,呈逆时针方向转绕。此外,古交寺还有为数可观的反映自然崇拜的雕塑和画像,充满着苯教特有的原始宗教气息。古交寺现有活佛1人,喇嘛2人,扎巴40余人。

苯教的寺庙教育制度同宁玛派类似,都是在后期发展中逐渐形成的,其中受到藏传佛教格鲁派的影响。

2.夏克定寺

同古交寺一样,夏克定寺同属谷日村,位于古交寺后方不到一公里处,是苯教的女众寺院。本地闻名遐迩的南喀坚赞仁波切即在此寺院中。这座寺庙同时还是一座敬老院,周边村中的老人多会来此寺院周围建房定居,子女也极为支持,会为老人提供各种便利条件。老人们在念经、转经的清净氛围中安度晚年。

3.苯教寺庙的宗教活动

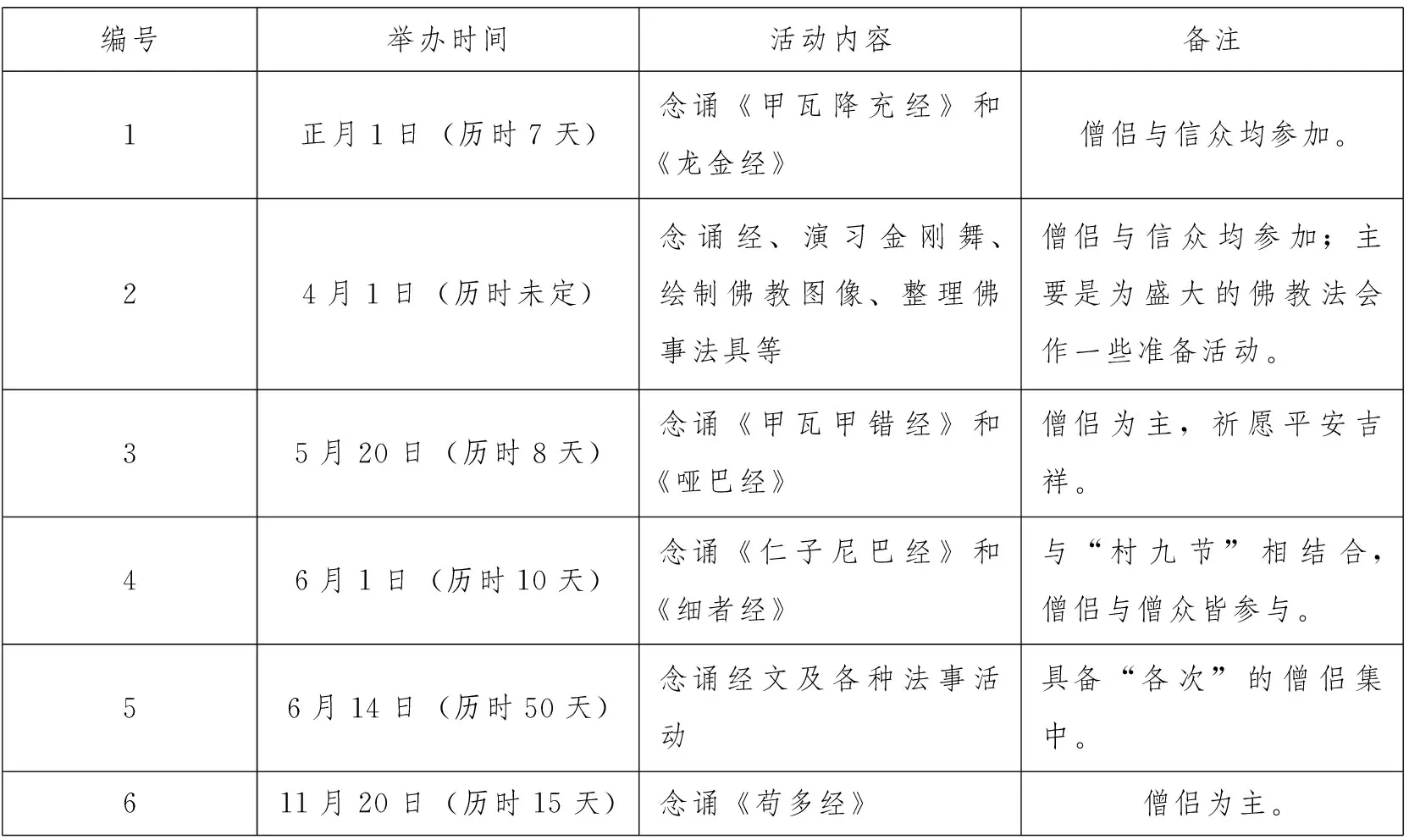

据当地村民介绍,苯教寺院举办的法事活动一般规模较小,以经文念诵为主,但举办各种活动的频率稍微多于藏传佛教。为更直观地呈现全年主要活动,表列如下*表中据调研数据制作,表中所列举办时间按当地习俗均指藏历。:

编号举办时间活动内容备注1正月1日(历时7天)念诵《甲瓦降充经》和《龙金经》僧侣与信众均参加。24月1日(历时未定)念诵经、演习金刚舞、绘制佛教图像、整理佛事法具等僧侣与信众均参加;主要是为盛大的佛教法会作一些准备活动。35月20日(历时8天)念诵《甲瓦甲错经》和《哑巴经》僧侣为主,祈愿平安吉祥。46月1日(历时10天)念诵《仁子尼巴经》和《细者经》与“村九节”相结合,僧侣与僧众皆参与。56月14日(历时50天)念诵经文及各种法事活动具备“各次”的僧侣集中。611月20日(历时15天)念诵《苟多经》僧侣为主。

三、色威乡藏传佛教与苯教间和谐关系的体现

方立天先生在研究宗教和谐的内涵时指出, “宗教和谐的含义有四个层次:不同宗教、不同教派内部信徒之间的和敬;不同宗教信徒之间的和睦;宗教信徒与非信教群众之间的和谐;宗教作为一种文化形态与社会领域之间的协调。”[1]本课题对色威乡藏传佛教与苯教的和谐关系考察,虽然主要立足于二教之间的关系,但需加说明的是,此层面其实是与藏传佛教和苯教内部的信徒关系、信徒与非信教群众之间关系、二教与社会领域之间等诸层面关系是密切联系的。色威乡藏传佛教与苯教间和谐关系也只有放置在宗教和谐的整个关系体系中才能得以更明晰的呈现。

由此,色威乡藏传佛教与苯教和谐关系的体现是十分复杂,几乎涉及政治、经济、文化等各个方面。本文主要选取风俗习惯、通婚状况及二教僧侣的互动这几个层面,对色威乡藏传佛教与苯教间和谐关系略予呈现。

(一)风俗习惯的一致性

风俗习惯在不同程度上反映着藏族人民的生活方式、历史传统和心理感情,它的基本特征更多体现在心理状态上。而作为上层建筑的宗教信仰,其基本特征同样也是依据心理状态而体现。不同信教群众的信仰习惯大多体现在日常生活中,而宗教信仰作为一个相对严谨的话题,在与日常生活相结合的同时也具有一定的严肃性,因此,不同宗教信仰在日常生活中的相互接触以及产生地效果是判断两者间关系的最主要依据。

“藏族风俗习惯,是指藏族在服饰、居住、生产、婚姻、丧葬、节庆、娱乐、礼仪等物质生活和文化生活方面广泛流行的喜好和习尚”[2],从这方面来看,色威乡的苯教和藏传佛教信徒几乎是没有差别的;只是在转经和绕山方面有所不同:佛教是顺时针转绕,苯教则是逆时针转绕。在一些重要节日上,苯教和佛教都是作为共同节日来庆祝,如“次吉”和“古图”,且二教教徒都会去本县两者共同认定的扎嘎神山转绕。

举例来说,当地最为重要的“十三节”,在苯教、佛教间除了对此节日起源的说法不同,无论在节日时间、庆祝方式等方面同样无有差别。

色威乡在内的新龙县民众,将“十三节”作为 “新年”进行庆祝。关于起源,苯教与佛教间有不同的说法:苯教徒认为,祖师辛饶弥沃在十二月十三日降服了危害藏区的妖魔,人们为了纪念这一天便产生了“十三节”;而佛教徒则多数认为,藏历十二月十三日是吐蕃第一代赞普聂赤赞普诞生的日子,为了纪念这一天,就有了十三节。但是无论何种说法,在当地民众间并未形成争执,且对于起源往往不太在意。

十三节的时候当地民众会通过“煨桑”的方式到当地神山祭祀。当地居民认为“煨桑”不仅能消除秽气,且升起的桑烟能够求得天神保护。此外,上山参加祭祀者要在前一晚进行个人清洁;“如果在节前接触过动物或人的尸体,就必须请寺庙的喇嘛进行'清洁'的法事”[3],而各自教派的信徒便分别迎请自宗的僧人进行这项法事。祭祀时,首先在佛塔旁点燃柏树枝,上面撒上青稞、糌粑、酥油等,然后洒上一些净水。僧人会念诵相关的经文,俗家人也会随之念诵并围绕煨桑台转绕;苯教徒与佛教徒除转绕方向不同外并无显著区别。“宗教信仰能长久维持,靠的是周期性的仪式和聚会。聚会中,人们感受到一种超越于个体力量的存在,这正是他们参与创造的公共性,离开公共性,宗教就无由存在”[4]。

苯教与藏传佛教宁玛派这种宗教仪式上的相似性一定程度上体现了两者间的相容性。

(二)不同教派信徒间的联姻

在色威乡,信仰藏传佛教与信仰苯教的村民联姻较为普遍。虽然各教派的主体信徒大多分村落而居,但仍存在不同教派信徒间的联姻,包括苯教信徒的女儿嫁入宁玛派信徒家中或是宁玛派信徒的女儿嫁入苯教家中。在不同教派信徒组建的家庭中一般不会因宗教不同产生矛盾,一方面是苯教与宁玛派在形式上的区别很小,另一方面在民众的心中对于两种教派并没有明显的区分。据走访了解,在过十三节等传统节日或是各自教派召开法会期间,一般家庭都会允许来自对方教派的女儿回娘家参加活动。甚至也出现这样的情况:一家人在殊胜的日子一起去转经,有意思的是去了苯教寺院便逆时针转绕,去了佛教寺庙则顺时针转绕。这或许是一种模糊的宗教派别观,但是同样在一定程度上反映了当地的宗教关系的和谐。

(三)藏传佛教僧侣与苯教僧侣间的联系

在上文中提到,藏传佛教宁玛派与苯教的寺院教育体系都是在后来的发展过程中逐步形成的,且都受到了后期兴起的藏传佛教教派的影响。因此,两者在寺院教育中有着相似性,进而为两个教派在寺院教育中的交流提供了可能。俄若寺与古交寺的僧侣们最主要的交流途径是“辩经”。

辩经在藏传佛教的寺院教育中占有重要地位,是僧侣一生所要学习的“五部大论”之一——“因明”的主要呈现方式。因明产生之初,其主要目的是“自悟”和“悟他”,通过辩论的方式加强对于自宗教义的理解,并向潜在信徒宣扬自宗。随着苯教在发展中的佛教化倾向,因明也成为了苯教僧侣必须学习的内容。俄若寺与古交寺的僧侣间的辩经并没有固定的时间限制,往往在一方学习到了某个阶段,会主动到对方寺院与同水平的僧人进行辩经。辩经时一方提问,另一方回答,且不许反问;告一段落后再反过来,直至一人无法问出。

这种辩经已经不像早期辩经那样严厉,失败者需要放弃自宗改信他宗。如今,辩经更像一种学术交流,或者说学习成果验收,检验自己的学习效果。俄若寺与古交寺僧侣们的辩经交流体现了寺院之间良好的沟通。

四、色威乡藏传佛教与苯教和谐关系的分析

(一)充分吸取优良传统

康巴地区的藏传佛教和苯教都是从卫藏地区传入,此地各教派始终有着来自西藏的制约和影响;但受地理位置及其他社会因素的影响,逐渐形成了自身的特点。比如,古老教派在这一区域内的影响更大,传承也更为兴旺,当地现存的苯教和藏传佛教的宁玛派便是藏区相对古老的教派。据有关资料,“西藏境内保存的苯教寺庙仅30余座,而在康巴地区,数量却在100座以上”[5],“与康区藏传佛教的萨迦、噶举、格鲁各派相比,寺庙总数仅次于宁玛派,位居第二”[5]。此外,康巴地区各种教派都较为齐全,与藏区其他对比而言,各教派之间的包容性也比较强。19世纪中期,活佛降央·青则旺波发起的“无教派运动”,不仅在僧人团体内部形成一种自觉的价值观,在信众之间也逐渐形成了一种对于不同教派都接受与尊重的态度。

从历史角度讲,自佛教于公元7世纪传入西藏,佛苯之间进行了近三百年的斗争,最终佛教在西藏立足,在其本土化的过程中,苯教也渐趋佛教化。

从教义与修行角度看,苯教与藏传佛教虽不无差别,但在长期的历史交融中在教义与修行方式上有很多共识,比如,双方均认可四法印,即: 诸行无常、诸法无我、有漏皆苦、涅槃寂静;修行方式上,苯教也讲“以大慈悲为基,行六度以为方便”[6];修行目的而言,都要求以菩提心利他利众;对教主的认识上,苯教认为祖师辛饶弥沃与释迦牟尼同属释迦族,二者均是佛的不同化身。此外,对苯教具有框架意义的“九乘理论”,与宁玛派的修行次第极为相似,都将九乘次第作为标准。对于僧人本身来说,这种教义上的相近会无形中使僧人们在宣扬自宗的过程中让民众更加难以区别。

在历史的发展中,尽管经历过许多的风雨和曲折,但藏传佛教与苯教作为交往密切的两种文化形态,已经形成历史的包容性,所谓包容性,即藏传佛教与苯教在色威乡这样特定的区域内中,双向互动、吸收和借鉴,由此及彼逐步扬弃转化的过程,在基本教义认同、修行方式、皈依对象诸层面呈现出一种你中有我、我中有你、看似非此非彼,亦此亦彼的状态。笔者认为,这样因历史沉淀而成的优良传统,为现实中藏传佛教与苯教形成和而不同、共同发展的状态提供了坚实的依据。前面所提到的俄若寺与古交寺的僧侣们的“辩经”活动也正是这种发扬优良传统的现实表现。

(二)积极融入民众生活

积极融入民众生活,既是色威乡藏传佛教与苯教历史传统的延伸,也是新时期二教共同致力的目标。

积极融入民众生活,表明宗教和谐与社会经济发展的紧密联系。习近平主席在第二次中央新疆工作座谈会上强调,“要精心做好宗教工作,积极引导宗教与社会主义社会相适应.发挥好宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用”。近年来,在县乡各级党委政府的引导和支持下,乡内俄若寺、古交寺以及夏克定寺的僧侣们都自觉积极号召所属信徒,投身入当地的经济文化建设,以切实的行动响应和拥护党的政策,促进境内藏传佛教与苯教与社会主义社会的适应。如寺院僧侣利用自身知识和信息优势,为民众的生活水平提高出谋划策等。这不仅融洽了僧侣与信徒之间的关系,也赢得全乡民众的整体信任与认同,为佛教与苯教发展和谐关系奠立了坚实的民众基础。正如南喀坚赞仁波切所言,“无论佛教还是苯教,归根结底都是为藏民们而存在的”。

积极融入民众生活,让苯教与藏传佛教更好地发挥适合和谐社会建设的宗教心理调适功能。学者研究指出,“和谐社会的维系与发展需要自尊自信、理性平和、积极向上三种基本的心理状态作为基础”[7]。具体体到色威乡的实际情况看,苯教与藏传佛教都能结合各自的教义宣传、法会活动对境内民众的心理塑造带来积极的推动作用。许多女性藏民表示,生活中如遇到烦心的事情,她们往往愿意到寺院里念经或转经,回来之后心情会好很多。这一情形,无论在藏传佛教还是苯教的信徒都是十分普遍的。

与此同时,积极融入民众生活,也是乡内三大主寺积极开展社会公益和慈善活动所必需的平台。近年来三大主寺所积极开展的扶贫济困及临时灾害救助的各种活动,都让全乡民众深切地感受到这些寺院不仅是他们的精神圣地,也是他们生活的“守护神”。

(三)认真贯彻宗教政策

宗教信仰自由是我国写入宪法的基本公民权利,尊重和保护宗教信仰自由,是我国政府对待宗教问题的一项长期的基本政策。具体到色威乡这样的基层工作单位,宗教工作的重心并不仅仅是对这一基本政策的理解与宣传,而是结合实际工作,借助一系列宗教法规政策的认真贯彻去推进境内的具体宗教形态以达成和谐共存的局面,如加强宗教政策的宣传工作,开展“同心同行”、“宗教政策法规学习月活动”;制定苯教、藏传佛教寺庙管理办法,加强对活佛、经师以及寺庙主要教职的管理;支持和鼓励苯教、藏传佛教寺院间的交流活动等。

从宗教学学理方面认识,宗教和谐包含宗教内部、宗教之间及宗教与社会等基本层次关系。而宗教间的“和而不同”需要建立在所涉宗教的自身的壮大与发展基础上。历史经验证明,在具体区域内寺院建设、发展规模、信徒数量大致相当的不同宗教间更容易秉承宽容、理解而和平共处。就此而言,现行宗教信仰政策及其相关的法规政策所呈现的公平正义观念不容忽视。某种意义上说,宗教工作只有走上依法行政的道路,历史上那些曾经受到歧视或压抑的宗教派别才能真正地焕发出发展活力,并以积极的姿态投身于各项建设之中。这一点我们在调研色威乡谷日村的古交寺、夏克定寺这两座苯教寺院时体会更为深刻。苯教作为原始色彩浓厚的藏民信仰,历史上曾经多次遭受藏区内强势的藏传佛教各派的打压。然自上世纪八十年代以来,随着国家各级政府的宗教政策法规的贯彻落实,苯教的重要寺院都在国家与地方的资助下得以重建或改善。色威乡的古交寺、夏克定寺也在此机遇下得到扩建与装修,呈现出良好的发展态势。

结 语

本课题在结合实地调研的基础上,介绍和研究了具有藏传佛教与苯教和谐共处的典型性的四川省甘孜州新龙县的色威乡。透过该乡藏传佛教与传统苯教的和谐关系的呈现,进一步分析了其和谐关系形成和发展的原因及具体经验。研究和开展这一课题研究,聚焦于区域性的具体宗教形态的和谐关系探讨,有助于积累研究个案,丰富相关领域理论研究的支持材料。与此同时,也可为色威乡今后更好进行宗教事务管理提供一定的决策参考。

[1] 方立天.和谐社会的构建与宗教的作用[J]. 中国宗教,2005年第7期,p18-19

[2] 陈强.浅论藏族风俗习惯与宗教信仰的关系[J]. 西藏艺术研究,1989年第2期,p16-28

[3] 李玉琴.四川省甘孜州新龙县吾西村“十三节”调查报告[J]. 西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2013年第2期,p64-70

[4] 王瑜.藏族山神崇拜习俗浅析[J].四川民族学院学报,2012年第2期,p10-16

[5] 杨嘉铭.康巴文化综述[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2008年第4期,p9-16

[6] 诺吾才让.藏族原始宗教——雍中苯教[J]. 青海民族学院学报(社会科学版),1993年第3期,p22-25

[7] 朱力、季春梅.宗教信仰的心理治疗在构建和谐社会中的作用[A]. 江苏民族宗教研究中心.江苏宗教论坛论文集[C]. 2009年,p71-76

[责任编辑:林俊华]

Research on the Harmonious Coexistence of Tibetan Buddhism and the Bon in Sewei Town, Xinlong County of Sichuan Province

CUI Chenchen LIU JinZhaxi Wengjia

崔琛琛,云南民族大学人文学院宗教学2014级硕士研究生。(云南昆明,邮编:650504)

B920

A

1674-8824(2016)03-0010-07

刘金,西南民族大学藏学院逻辑学2014级研究生。(四川成都,邮编:610041)

扎西翁加,西南民族大学藏学院逻辑学2014级研究生。(四川成都,邮编:610041)