门克庆煤矿3-1煤层最短自然发火期实验研究

2016-09-18孙喜贵徐长富姚海飞吴海军

孙喜贵,徐长富,姚海飞,张 群,吴海军

(1.煤炭科学技术研究院有限公司安全分院,北京100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京100013)

门克庆煤矿3-1煤层最短自然发火期实验研究

孙喜贵1,2,徐长富1,2,姚海飞1,2,张 群1,2,吴海军1,2

(1.煤炭科学技术研究院有限公司安全分院,北京100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京100013)

最短自然发火期是衡量煤自然发火危险性的重要指标之一。为了科学地测试煤层最短自然发火期,以门克庆3-1煤层为研究对象,利用煤的绝热氧化反应装置,测试了煤样升温过程中各种气体的生成量,确定了3-1煤的交叉点温度,并根据生成的CO与CO2键能值计算氧化升温过程中的放热量,再根据差示扫描量热实验测定了不同温度时煤的比热容,进而分段计算达到交叉点温度所需要的时间。结果表明:门克庆煤矿3-1煤自燃倾向性等级属于I类,最短自然发火期43d,为煤矿制定有效防灭火措施提供了依据。

最短自然发火期;绝热实验;交叉点温度

煤自然发火期是其自燃危险性在时间上的度量,定义为煤体暴露于空气中到发生自然发火整个过程所需要的时间[1]。一般是指煤矿某一煤层自然发火最短的时间,也常被称作煤层最短自然发火期[2]。它直观地表征了煤自然发火的危险性[3],对矿井防灭火工作有着重要指导作用。煤矿科技人员常采用煤层最短自然发火期作为衡量煤自然发火危险性的指标[4]。

国内外学者对确定自然发火期的方法进行了大量的研究。主要有统计比较法、类比法、实验室测定法、数学模型法和综合法[5]。陈文胜等[6]初步研究了基于活化能指标的自然发火期;王德明等[7]通过测试煤70℃的氧浓度和交叉点温度,确定了煤最短自然发火期的氧化动力学方法;岳超平[8]以化学吸附热和化学反应热作为煤自燃升温的主要热源,建立了煤层自然发火潜伏期解算的实验方法;应用最广的是余明高改进后卡连金数学模型[9]。

门克庆煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市呼吉尔特矿区的中部,是一座现代化特大型新建矿井,设计生产能力12.00Mt/a。井田东西宽约7.6km,南北长约12.3km,面积约94.95km2。井田可采9层煤,从上往下依次为2-1,2-2中,3-1,4-1,4 -2中,5-1,5-2,6-2上,6-2中煤层。其中,3-1号煤为首采煤层,可采厚度1.41~6.17m,平均4.42m。本文在卡连金模型的基础上,以圆柱形煤体为物理模型,测试煤样自燃过程中的比热容、水分、放热率等参数,计算煤样自常温升到交叉点温度时所需的时间,从而确定煤层最短自然发火期,为煤矿制定合理有效的防灭火措施提供依据。

1 煤层最短自然发火期数学模型

煤自燃是氧化产热及向环境进行热交换矛盾发展过程。在绝热条件下,煤样氧化产生的热量全部用来蒸发煤中水分、释放瓦斯等气体和加热煤体,使煤样由常温升到交叉温度所需的时间记为该煤层的最短自然发火期[10],其公式[11]为

1.1瓦斯吸附量

煤样在不同温度下的瓦斯吸附量按式(2)[12]计算:

式中,P为煤层的瓦斯压力,kPa。

1.2放热速率

在不同温度下,煤样放热速率[13]由式(4)确定:

1.3水分蒸发量

ΔWp为ti-ti+1温度段内煤样的水分蒸发量,其值等于煤的全水分含量乘以该温度段所蒸发全水分含量的百分数[14]。通常,室温~100℃蒸发全水分含量的 5%,100~120℃蒸发全水分含量的95%。

2 实 验

2.1实验煤样

实验煤样取自门克庆3-1煤层配煤巷检修通道与辅助运输大巷交叉点东30m处。煤的工业性分析按照 《GB/T212-2001煤的工业性分析》的要求进行,测得3-1煤工业性指标中水分(Mad)、灰分(Aad)和挥发分(Vdaf)分别为 9.10%、32.41%和26.91%。煤层自燃倾向性鉴定按照《GB/T20104-2006煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》的规定来进行,鉴定结果见表1。结果显示:3-1煤层自燃倾向性等级属于I类,为容易自燃。

表1 门克庆3-1煤层主要煤质指标

2.2实验过程

2.2.1煤样氧化升温实验

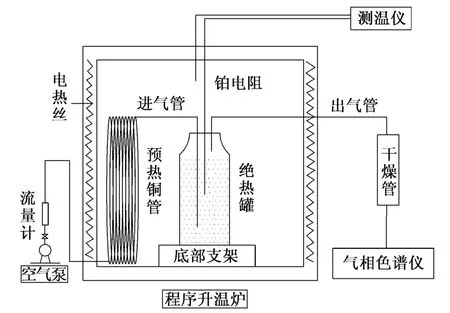

实验设备为煤炭科学技术研究院有限公司安全检测中心自行设计研制的煤样绝热氧化反应装置,其组成如图1所示,主要由程序升温炉、气路系统、绝热罐、温控装置和气相色谱仪等部分组成。

图1 绝热氧化反应装置

实验时,将粒径为0~1mm,1~3mm,3~5mm的1.1kg煤样按质量比1∶1∶1混合放入程序升温炉,通入130mL/min的空气,升温速率设为0.5℃/min。当达到一定的温度,恒温2min,取气样利用气相色谱分析气体成分及浓度。Tcmin,Tcmax,Ta分别是煤样最低温度、最高温度和进气温度。表2是门克庆3-1煤样升温氧化过程中气体产物及其浓度变化。

表2 煤样升温氧化过程中气体浓度

2.2.2煤的热分析实验

煤比热容是其基本热物理性质参数之一。采用STA449C热重分析测试系统的差示扫描量热方法测试了3-1煤的比热容,并对实验结果进行了拟合,具体数值如表3所示。

表3 不同温度条件下的煤样比热容

3 实验结果及分析

3.1指标气体

图2与图3分别是门克庆煤矿3-1煤CO,C2H4浓度随煤温的变化趋势。由图2与图3可知,CO在室温23℃时,浓度为7.46×10-6,说明3-1煤在低温时就已发生氧化反应;C2H4初现温度为90℃,浓度为0.29×10-6,说明煤已进入加速氧化阶段;在实验过程中没有C2H2产生,但在井下若检测到C2H2,则表明煤的温度已超过240℃,煤体可能已进入剧烈氧化阶段。

图2 CO浓度随煤温的变化曲线

3.2交叉点温度

图3 C2H4浓度随煤温的变化曲线

在煤样氧化升温过程中,随煤温的上升,在某一时刻,煤温与装置内的中心温度相等,此点的温度即是煤的交叉点温度。由于达到交叉点温度后,煤升温速率将明显加快,会在较短的时间达到着火温度[15]。因此,在计算煤层最短自然发火期时,以室温为起点,以交叉点温度为终点。图4是煤样最低温度、最高温度和进气温度对应关系。由图4可知,门克庆煤矿3-1煤交叉点温度约为155℃。

图4 煤样最低温度、最高温度和进气温度对应关系

3.3最短自然发火期

将煤温单位℃换算成热力学温度K,温度的起止分别为室温和交叉点温度。然后,由气体流量计算出气体产生量,单位为10-6(mol·min-1)。而后将氧化过程中各温度阶段的参数代入式(1),得到煤样由一个温度升到另一个相近温度点所需要的时间。最后,将煤样由室温到交叉点温度所用的时间累加,得到的总时间即为煤层实验最短自然发火期。表4是门克庆3-1煤实验煤样最短自然发火期计算表。由表4知,门克庆煤矿3-1煤层实验最短自然发火期=0.76+16.05+10.23+7.96+4.03+2.59+0.78+0.29+0.13≈43d。

表4 实验煤样最短自然发火期计算

4 结 论

(1)门克庆3-1煤自燃倾向性等级属于I类,为易自燃煤层。因此,在开采前,建议开展和完善门克庆3-1煤层综合防灭火专项设计工作,从而更好地指导防灭火工作,保障矿井的安全生产。

(2)根据煤样升温氧化试验结果,采用最短自然发火期模型解算,得出门克庆3-1煤最短自然发火期为43d。

(3)由于煤最短自然发火期为实验室模拟最优化条件下的煤层自燃特性,实际矿井自然发火期除受煤质自身影响外,还受到开采方法、通风条件等多种条件的影响。因此,在实际应用中,要结合现场条件综合考虑。

[1]王德明.矿井通风与安全[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007.

[2]秦荣宏,翟小伟.孟巴矿高地温高湿环境采空区特厚遗煤自燃规律研究[J].煤矿开采,2014,19(5):100-102,69.

[3]徐精彩,许满贵,邓 军,等.基于煤氧复合过程分析的自然发火期预测技术研究[J].火灾科学,2000,9(3):21-26.

[4]Beamish B B,Barakat M A,George J D S.Adiabatic testing procedures for determining the self-heating propensity of coal and sample ageing effects[J].Thermochimica Acta,2000(362):79-87.

[5]邓 军,陈晓坤,翟小伟,等.煤最短自然发火期灰色预测模型研究[J].西安科技大学学报,2004,24(4):406-408,416.

[6]刘 剑,陈文胜,齐庆杰.基于活化能指标的煤的自然发火期研究[J].辽宁工程技术大学学报,2006,25(2):161-163.

[7]王德明,亓冠圣,戚绪尧,等.煤实验最短自然发火期的快速测试[J].煤炭学报,2014,39(11):2239-2243.

[8]岳超平.煤层自然发火潜伏期的实验研究[J].矿业安全与环保,2006,33(6):18-21.

[9]余明高,黄之聪,岳超平.煤最短自然发火期解算数学模型[J].煤炭学报,2001(5):516-519.

[10]李 林,姜德义,B.B.Beamish.基于绝热实验活化能解算煤自然发火期[J].煤炭学报,2010,35(5):802-805.

[11]余明高,王清安,范维澄,等.煤层自然发火期预测的研究[J].中国矿业大学学报,2001,30(4):384-387.

[12]王志军,宋文婷,马小童,等.温度对煤体瓦斯吸附特性影响实验分析[J].河南理工大学学报(自然科学版),2014,33(5):553-557.

[13]徐长富,傅 贵,郑忠亚,等.纳林河二号井3-1煤层指标气体优选试验[J].安全与环境学报,2014(3):118-122.

[14]朱建芳,秦跃平,李俊鸿.薛村矿2号煤最短自然发火期的研究[J].中国矿业,2007,16(3):74-76.

[15]王德明.煤氧化动力学理论及应用[M].北京:科学出版社,2012.

[责任编辑:施红霞]

Experimental Studying of the Shortest Natural Spontaneous Combustion Period of 3-1 Coal Seam of Menkeqing Coal Mine

SUN Xi-gui1,2,XU Chang-fu1,2,YAO Hai-fei1,2,ZHANG Qun1,2,WU Hai-jun1,2

(1.Safety Center of China Coal Research Institute,Beijing 100013,China;2.State Key Laboratory of Coal Resource High Effective Mining&Clean Utilization,Beijing 100013,China)

The shortest natural spontaneous combustion was an important indicator of natural spontaneous combustion risk evaluation.In order to test the shortest natural spontaneous combustion scientific,it taking 3-1 coal seam of Menkeqing coal seam as studying object,and isolated heat oxidation reaction device was utilized,the production of all kinds gases were test during temperature rise period,and the intersection temperature of 3-1 coal seam was confirmed,and the heat release during oxidation temperature rise period was calculated by chemical bond energy value of CO and CO2that generated,and the specific heat capacity of coal in different temperature was test on the basis of DSC,and then the lasting time that reached intersection point temperature was calculated partition.The results showed that the natural spontaneous combustion tendency was belong I classification,the shortest natural spontaneous combustion period was 43d,it references for valid fire precaution formulated of coal mine.

the shortest natural spontaneous combustion period;isolated heat experiment;intersection temperature

TD75

A

1006-6225(2016)04-0130-04

2016-01-15

[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2016.04.033

中国煤炭科工集团有限公司科技项目青年基金项目(2016QN002)

孙喜贵(1978-),男,黑龙江克东人,工程师,主要从事煤矿安全与灾害防治方面的研究工作。

[引用格式]孙喜贵,徐长富,姚海飞,等.门克庆煤矿3-1煤层最短自然发火期实验研究[J].煤矿开采,2016,21(4):130-133.