“教研活动”课程纲要的撰写(上)

2016-09-18华东师范大学课程与教学研究所张雅倩华东师范大学课程与教学研究所安桂清

□ 华东师范大学课程与教学研究所 张雅倩□ 华东师范大学课程与教学研究所 安桂清

“教研活动”课程纲要的撰写(上)

□ 华东师范大学课程与教学研究所 张雅倩

□ 华东师范大学课程与教学研究所 安桂清

传统的教研活动多是“就课论课”,研讨主题往往并不明确甚至极为泛化。相较之,教研活动课程化则是学校为提升教师的专业素养,基于教师的学习需求,开发具有明确的目标、适切的内容、有序的实施和恰当的评价的教研活动课程的行动。一方面,教研活动课程化有助于推动传统教研活动的转型,由随意性走向规范性,由被动性走向主动性,由事务性活动走向专业性活动;另一方面,教研活动课程化有助于推动参与教师自身实践性知识的积累与丰富,提升教师专业发展水平,教研组长通过撰写科学规范的课程纲要,并经课程方案评审委员会的评议与修改后,再组织课程实施与评价,帮助其更为充分地理解“课程”意蕴,形塑其专业领导者的形象。

一、课程纲要撰写的意义与价值

课程纲要相当于一门课程的设计蓝图,对于课程开发可以起到提纲挈领的重要作用。就教研活动课程化的课程纲要撰写而言,意义与价值主要体现在如下三方面:第一,它能为纲要撰写者提供规划和设计的作用,帮助其系统思考本门教研活动课程中所应该达到的目标、所选择的内容、实施方式和评价方法等,避免教研活动的盲目性和随意性。第二,它能为教研活动的其他参与教师起到导向和沟通作用,明确本门教研活动课程的总体目标,把握课程内容的逻辑框架,明晰具体实施方式和评价要求等,在此基础上可以结合自身需要向纲要撰写者提供反馈意见,并对纲要文本进行二次修改与开发。第三,它有助于学校对教研活动课程进行纲要审议与管理,避免课程管理的行政化与形式化倾向。

二、课程纲要的内容要素构成

课程纲要是以提纲的形式一致性地呈现一门课程的目标、内容、实施和评价四个基本要素的文本。教研活动课程《课程纲要》的编制是对“教研活动课程化”的基本规划,它试图一致性的回答下列四个问题:我想把教师带到哪里去?基本的素材或活动是什么?我怎样带他们去?我怎么知道他们已经到哪里?基于此,尽管课程纲要的撰写体例并不苛求统一格式,但是为保证课程纲要内容要素的完整性,需要将如下五大要素纳入课程纲要的内容组成部分:

1.背景分析。教研活动课程化意味着教研活动要有明确的主题指向,而不是对日常事务的随机处理或操作,这就需要从政策诉求、学理依据、教师需求分析、现有基础和条件四方面入手探索教研活动课程化的主题确立依据,以此为各门教研活动课程做好综合全面的背景分析。

首先,政策诉求囊括了国家、上海市、所在区县、学校出台的相关政策中对课程改革的政策导向,围绕它对教师提出的新要求开展教研活动课程化建设,从而提升其现实意义。比如,上海市某学校的教研活动课程《基于课标的小学低年级数学学科评价方案的实践与研究》的背景分析一栏中就提到了上海市教委下发的《关于小学阶段实施基于课程标准的教学与评价工作意见》,这就是考虑政策诉求的表现。

其次,就学理依据而言,虽然教师们所承担的学科或学段不一样,但在教研活动课程化的内容方面却有着惊人的相似。根据顾泠沅教授的研究,教师发展指导的内容具体包括:学科一般知识、教学理论知识、学情分析、任务设计、过程测评和行为改进六个方面。之后的一项调查结果显示:在教学指导中,内容分布依次为教学改进(46%)─任务设计(31%)─学科一般知识(10%)─教学理论知识(7%)─学情分析(4%)─过程测评(2%)。不仅如此,顾泠沅教授还提出了教学指导的四种水平:一般通识讲评、估计问题然后讲评、教师提问后的针对性讲评、探究式的平等讨论(详见表1)。

表1 教师教育者指导内容与水平

再次,“教师需求分析”也是背景分析中十分关键的考量指标,可以借鉴目前国内外较为成熟的分析模型开展针对性分析,比如SWOT模型(Strength-Weakness-Opportunity-Threat)针对教师发展指导的六个方面,让教师就各个方面所存在的优势、劣势、机会和威胁等做出分析,以便厘定自身在哪一方面是首先需要着力的,从而确定这一方面的教研主题。再比如教师需求分析的OTP模型(Organization-Task-Person),从教师所在的组织需求、教师所面临的任务以及教师个人的发展特征三个方面厘定教师的学习需求。

最后,“现有基础和条件”考虑的是在此之前教师是否思考过教研活动课程化的相关主题,是否做过这方面的研究,是否具备一定的人力和物力条件支持等。

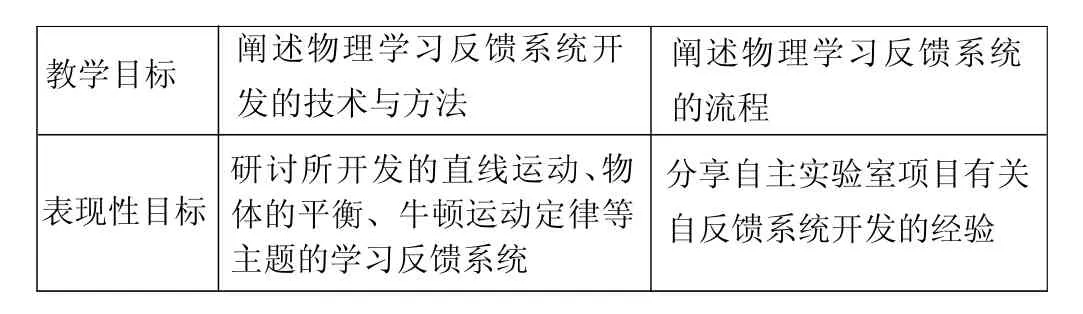

2.课程目标。美国课程理论专家Eisner认为,课程目标包括教学目标和表现性目标,两者共存于课程实践中,但两者需要不同的课程内容、实施及评价过程。传统教研活动更强调教学目标,即表述文化中已有的规范和技能,是规定性的;而教研活动课程化则更为强调表现性目标,强调教师描述在教研活动中的“际遇”,指明教师将在其中作业的情境、将要处理的问题或将要从事的任务等,但并不制定教师将从这些“际遇”中学到什么,是唤起性的而非规定性的。(表2以高一物理学习自反馈系统开发的教学目标与表现性目标为例,阐述两者差别)

表2 高一物理学习自反馈系统开发的教学目标与表现性目标

清晰、规范地表述课程目标是十分重要的。一般而言,课程目标的续写方式坚持“行为主体(Audience)+行为内容(Behavior)+行为条件(Condition)+行为程度(Degree)”的ABCD模式。其中就教研活动课程化而言,行为主体都是参研教师,所以可省略不写。而行为条件和行为程度则视具体目标而有所区别。

3.课程内容。课程内容的选择是基于全面的背景分析基础上,综合考量政策诉求、学理依据、教师需求分析和现有研究基础,同时保证其与课程目标的内在一致性。此外,课程纲要的撰写者需要基于此有意识地根据学校自身的办学特色、教师的专业发展需求等尝试建构有自身特色的教研活动课程内容,保证其校本性、特色性与科学合理性。一般来说,教研活动课程的第一课时都是课程纲要的分享过程,以此为契机使参研教师就课程纲要“发声”,彼此之间互动协商的过程。同时,需要保证课时安排的合理性,比如工作坊培训的方式可能需要半天的时间讨论一个主问题及附带的若干子问题,不能强求内容的无限膨胀,而要保证时间合理利用率。

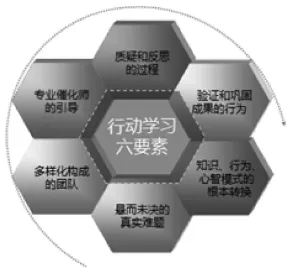

4.课程实施。有别于传统的直接讲授式的教研活动,教研活动课程化的课程实施过程可以视为参研教师在当下的教研情境中共同合作、创造新的课程教育经验、激发课程教育智慧的过程,借鉴“行动学习”这一能够“达成个人和组织在认知、行为和心智模式上的根本转变”的学习模式,探索教研活动课程的实施方式,促进教师实践性知识的提升,其基本要素包含六个方面(见图)。在“教研活动课程化”中,通过头脑风暴法、团队列名法和画鱼骨图等方式充分暴露教师观念,深入展开小组研讨和问题分析,并鼓励教师在行动中加以验证和巩固,在作为催化师的研究人员的引导下,不仅转变观念,更重要的是实现参研教师行为方式和心智模式的根本转变。

图 行动学习的六要素

5.课程评价教研活动课程化的效果需要检验标准,可以从结果层面(教师的心理或行为是否发生积极的变化,占60%)、反应层面(教师是否满意,占30%),以及管理层面(教研活动是否按照既定的方案完成,占10%)建构教研活动课程的评价标准,探索教研活动课程评价的具体评估方法。在充分学习第四代评价理念的基础上,我们把评价视为所有人共同建构和协商的过程。需要强调的是,所选择的评价内容与评价方式均需保证其与课程目标、实施方式之间的内在一致性。同时,由于参研教师的成长是教研活动课程化实施效果的核心指标,因而表现性评价将成为考核参研教师在教研活动过程中具体表现的非常重要的评价方式,遵循“拟定评价目标——确定评价内容——设计评价任务——制定与利用评分规则——开展评价”的实施步骤,以揭示教师行为在教研活动过程中是否产生了积极变化。此外,课程纲要中的评价部分还需要包括合理清晰的成绩结构及来源,明确清楚的补修政策等。

[1]俞宏毓,顾泠沅.教师发展指导者工作的研究报告[J].教师教育研究,2013(1).

[2]顾泠沅,朱连云.教师发展指导者工作的预研究报告[J].全球教育展望,2012(8).

[3]胡军,严丽.区域“教研活动课程化”的实践探索——以上海市虹口区为例[J].中小学教师培训,2014(8):10-13.