大学生智能手机沉迷与非适应性认知的相关研究

2016-09-15田秀菊陈汉英

田秀菊,陈汉英

大学生智能手机沉迷与非适应性认知的相关研究

田秀菊1,陈汉英2

(1.湖州师范学院,浙江 湖州 313000;2.湖州师范学院教师教育学院,浙江 湖州 313000)

目的 探讨大学生智能手机沉迷与非适应性认知的关系,为探寻大学生手机沉迷干预新途径提供依据。方法 整群随机抽取湖州师范学院356名学生为调查对象,采用大学生手机沉迷问卷和非适应性认知量表(DOCS)进行调查。结果 大学生手机沉迷问卷得分处于中等偏上水平;女生在手机使用的持续性维度上得分高于男生,男生在手机使用的技术性维度上得分高于女生;人文专业学生在手机使用的冲突性维度上得分高于其他专业学生。手机沉迷与非适应性认知呈正相关,社会性满足、逃避与退缩是影响手机沉迷突显性、持续性、戒断性和冲突性的重要变量,孤独/消沉、减少冲动的控制是影响手机沉迷技术性的重要变量。结论 大学生智能手机沉迷与非适应性认知关系密切,应及时对其进行认知干预,形成对手机使用的合理认知。

大学生;智能手机;沉迷;非适应性认知

随着无线网络的发展和智能手机的普及,青少年智能手机沉迷已成为不可忽视的教育和社会问题[1~3]。参照网络成瘾的定义,智能手机沉迷是指个体由于滥用手机而导致生理或心理上的不适应现象[4,5]。有研究表明,青少年智能手机沉迷是人格、认知、手机媒介特质等诸多因素相互作用的结果,其中非适应性认知是沉迷的充分条件,沉迷者在归因方式、自尊水平和自我效能感方面都与非沉迷者有差异[6~10]。

网络成瘾的认知行为理论认为[11,12],非适应性是发生网络成瘾的充分条件,非适应性认知是导致成瘾的中心因素,认知症状先于情感和行为症状,并且导致了后两者。非适应性认知主要包括关于自我和外界的认知歪曲。关于自我的认知歪曲包括自我怀疑、偏低的自我效能和否定性的自我评价;关于外界的认知歪曲主要是“全或无”观点,如“手机是我唯一的朋友”“现实生活中没有人爱我”等。本研究通过探讨大学生智能手机沉迷与非适应性认知的关系,为大学生智能手机沉迷干预提供新途径。

表1 样本基本信息(n=356)

1 对象与方法

1.1对象

采用整群随机抽样法在湖州师范学院一、二、三、四年级以班为单位抽取学生。发放问卷400份,收回有效问卷356份,有效回收率为89.00%。样本基本信息见表1。

1.2研究工具

1.2.1大学生手机沉迷问卷[13]采用王正翔编制的大学生手机沉迷问卷对学生手机沉迷状况进行测量。该问卷共20个题项,包括持续性、技术性、戒断性、冲突性和突显性5个维度,采用5点计分制,从“完全不符合”到“完全符合”分别记1~5分,得分越高说明越具有依赖倾向。本研究中,该问卷的Cronbachs’α系数为0.84。

1.2.2非适应性认知量表[14]根据研究目标修订“《戴维斯在线认知量表”(DOCS),共保留28个题项,包括社会性满足、孤独/消沉、减少冲动的控制、逃避与退缩4个维度,采用7点计分制,从“极不同意”到“极同意”分别记1~7分,得分越高说明非适应性认知越明显。本研究中,该量表的Cronbachs’α系数为0.93。

1.3数据处理

采用SPSS 18.0统计软件进行数据分析,统计方法包括t检验、相关分析和回归分析。

2 结果

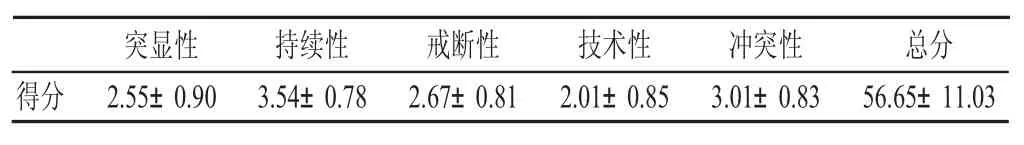

2.1大学生手机沉迷总体情况(见表2)

2.2手机沉迷问卷得分的性别、年级、专业差异

注:本文系2015年浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2015B012)

表2 大学生手机沉迷问卷得分情况(x±s,分)

分别以性别、年级、专业为自变量,以手机沉迷问卷各维度得分为因变量进行差异检验,结果见表3。可以看出,女生在手机使用的持续性维度上得分高于男生,男生在手机使用的技术性维度上得分高于女生;不同年级学生手机沉迷问卷得分没有差异;人文专业学生在手机使用的冲突性维度上得分高于其他专业学生。

表3 大学生手机沉迷问卷得分比较(x±s,分)

2.3手机沉迷与非适应性认知的相关分析

由表4可知,手机沉迷问卷得分与非适应性认知量表各维度得分呈正相关。

表4 手机沉迷与非适应性认知的相关分析

2.4影响手机沉迷的因素

以非适应性认知各维度为因变量,以手机沉迷各维度为自变量进行逐步回归,结果见表5。从表5可见,社会性满足、逃避与退缩是影响手机沉迷突显性、持续性、戒断性和冲突性的重要变量,孤独/消沉、减少冲动的控制是影响手机沉迷技术性的重要变量。

表5 手机沉迷影响因素的回归分析

3 讨论

本次研究发现,大学生手机沉迷问卷平均得分为56.65分,处于中等偏上水平,存在手机沉迷倾向。在手机使用的持续性维度上得分最高,为3.54分,可能是因为大学生不间断地使用手机,或者是持续性使用手机的心理感受造成的,如“我不想到通讯信号弱的地方去”。

差异检验表明,女生在手机使用的持续性维度上得分高于男生,可能是因为女生业余生活以聊天、看小说、看视频等静态活动为主。男生在手机使用的技术性维度上得分高于女生,可能是因为男生比女生更喜欢探索手机新功能。不同年级学生手机沉迷问卷得分没有差异,可能是因为各年级大学生生活方式基本固定,对手机的使用方式也大同小异。人文专业学生在冲突性维度上得分高于其他专业学生,可能是由于人文专业的学业相对轻松,学生课余时间较多,有更多时间使用手机。

相关分析与回归分析表明,手机沉迷与非适应性认知量表各维度呈正相关,社会性满足、逃避与退缩是影响手机沉迷突显性、持续性、戒断性和冲突性的重要变量,说明手机使用时产生的舒适感、安全感、兴奋感和逃避现实压力的需要促使大学生更频繁地使用手机,并沉溺其中;孤独/消沉、减少冲动的控制是影响手机沉迷技术性的重要变量,说明手机使用中的人际关系满足感、尊重感、刺激感是技术性沉迷的主要原因。

综上所述,应对大学生智能手机使用状况予以更多关注,丰富学生课余生活,促使其将生活重心从手机上转移,在现实生活中多与人接触,调节认知模式,形成合理认知,以减轻对手机的沉迷,顺利完成学业。

[1]黄时华,余丹.广州大学生手机使用与依赖的现状调查[J].卫生软科学,2010,24(3):252-254.

[2]王小运,伍安春.大学生手机成瘾行为的成因及其对策[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2012,24(1):40-44.

[3]周喜华.大学生手机成瘾的探究[J].教育与教学研究,2010(4):24.

[4]胡珊珊,李林英.手机成瘾影响因素述评[J].社会心理科学,2014,29 (158):61-65.

[5]熊婕,周宗奎,陈武,等.大学生手机成瘾倾向量表的编制[J].中国心理卫生杂志,2012,26(3):222-225.

[6]刘红,王洪礼.大学生手机依赖倾向与孤独感[J].中国心理卫生杂志,2012,26(1):66-69.

[7]葛缨,何华敏,夏文芬.大学生手机依赖与人格特质的关系研究[J].重庆高教研究,2013,1(5):46-51.

[8]韩永佳.大学生手机依赖与自尊、社会支持的关系及干预研究[D].漳州:漳州师范学院,2012.

[9]刘红,王洪礼.大学生手机成瘾与孤独感、手机使用动机的关系[J].心理科学,2011(6):1453-1457.

[10]卢志铭,王国强.网络成瘾青少年归因方式与非适应性认知述评[J].中国健康心理杂志,2011,19(6):757-758.

[11]李丹黎,张卫,王艳辉,等.母亲心理控制与青少年问题性网络使用:非适应性认知的中介作用[J].心理科学,2013,36(2):411-416.

[12]田雨,卞玉龙,韩丕国,等.羞怯对网络成瘾的影响:沉浸倾向和网络非适应性认知的中介作用[J].中国特殊教育,2015(12):83-89.

[13]王正翔.大学生手机依赖与冲动性关系研究[D].苏州:苏州大学,2013.

[14]宋珺,杨凤池.戴维斯在线认知问卷在538名医学生中的试用[J].中国心理卫生杂志,2007,21(8):526-528.■

G455

B

1671-1246(2016)17-0108-02