中国工业的资本深化与技术进步偏向是否互为关联

——基于省际面板数据的实证检验

2016-09-15曾春琼

朱 轶 曾春琼

(华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021)

中国工业的资本深化与技术进步偏向是否互为关联

——基于省际面板数据的实证检验

朱轶曾春琼

(华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021)

基于要素构成变动与技术进步偏向之间的关联机制,对我国工业的资本深化与技术进步偏向性之间的关联效应进行了分阶段检验。结合1985—2011年省际面板数据研究发现:在持续的资本深化态势下,各省区工业技术进步在大部分年份呈现显著的资本偏向,同时,我国工业资本深化与技术偏向之间的关联仅在单一方向上成立,资本深化并非技术进步偏向的Granger结果,相反是“外生”的资本深化引致了资本偏向的技术进步,导致各地区工业在要素构成与技术进步两个方面同时向资本方向偏移。故在对策层面,应针对性地控制资本深化过程,调整工业技术进步方向与速度,缓解两者作用造成的负面影响。

工业;要素构成;资本深化;技术进步偏向;相互关联

一、问题的提出

建国以来,我国一直致力于工业化的推进,在此过程中,资本深化现象不可避免地出现。西方一个广为流传的观点认为:重工业化与资本深化是工业化的必然阶段(Hoffman,1958)[1],然而在中国这样一个后发工业化大国,资本深化却引起了广泛争议。一些学者认为中国只有通过重工业化才能实现新型工业化目标,故应大力发展吸收新技术的资本密集或技术密集型产业以平衡经济增长并提高经济的发展后劲(陈勇和唐朱昌,2006)[2];而以吴敬琏(2006)[3]为代表的另一派学者则认为过早的重工业化与资本深化会由于资本的边际报酬递减使得要素驱动型的经济增长趋缓(张军,2002)[4],使得经济增长对就业的带动作用逐渐弱化(姚战琪和夏杰长,2005)[5]。文献研究显示:20世纪90年代以来,中国工业企业确实出现了资本深化和过度投资现象(张军,2002)[4],导致我国工业技术选择与要素享赋条件相偏离(战明华,2004)[6]。在此背景下,即使不考虑中国劳动丰富而资本相对稀缺的要素禀赋,也有必要对我国工业要素使用与技术选择问题进行梳理和思考,这也将有助于正确认识和理解我国的工业化过程。

尽管上述争议未有定论,但资本深化已经是中国工业化过程的一个既定事实,而且在1994年之后,我国工业的资本深化仍在持续深入(张军,2002)[4],带来诸如就业弹性下降、资源紧张和环境恶化等多种负面影响(姚战琪和夏杰长,2005)[5],为应对这些问题,有必要弄清中国工业的资本深化是如何发生的。在主流增长理论中,技术进步一直被视为长期增长的根本动力来源,作为技术选择的一种类型,资本深化可以被生产中的技术进步所推动(Foley和Michel,2001)[7],由于技术的创新与模仿总是以资本作为载体,新技术的运用与扩散过程中不可避免地伴随着资本设备的投入,因此很多学者从技术层面着手对资本深化的成因进行解读,如Mark Funk和Jack Straus(2000)对美国1958—1994年制造业数据分析表明技术进步是资本深化的Granger原因,反之则不成立[8];朱轶和涂斌(2011)的研究也发现中国工业的技术进步推动了资本深化进程[9];而陈勇、唐朱昌(2006)针对1985—2003年中国工业行业的研究却得出了相反的结论[2]。综上可以看出,资本深化与技术进步之间存在明显的相关性特征(林在进,2013)[10],然而遗憾的是,已有文献的研究对象仅限于中性的技术进步,并未考虑技术进步的偏向性,但大量研究已经证明,技术进步并非完全中性,而是通常偏向于某种要素(Acemoglu,2003;黄先海和徐圣,2009)[11,12]。

现代的技术进步越来越具有物化的体现性特征(宋冬林等,2011)[13],这使得学者们开始重视生产要素的供给以及需求变动对于技术进步偏向的影响,诱致性技术变迁理论将技术变革与要素禀斌结合到一起,通过把技术变革视为内生变量,成功地解释了在自然资源给定的条件下技术生成和变化的偏向问题(何爱和曾楚宏,2010)[14]。Hayami和Ruttan(1985)指出,如果一种要素变得相对充足,则偏向该要素的技术会更有价值,使企业更有激励研发那些偏向该要素的技术[15];Acemoglu(2002)也将要素供给变化作为影响技术进步偏向的重要因素,认为劳动与资本要素相对增速的变化会对技术进步偏向产生显著影响[16]。在经验研究中,要素的充裕性和供给状况难以直接测度,故学者们通常使用要素结构变动的结果来考察特定产业或区域的要素充足性[17],如果某种要素的相对存量构成比例提高了,则可从结果判断该要素对该产业(区域)而言是相对充裕且容易获得的。基于这一思路,则实际要素构成的变化可以映射出产业要素充足性的改变,进而对企业的技术创新决策产生影响。在工业化发展过程中,资本深化作为资本——劳动比持续上升的过程(Samuelson,1965)[18],其所反映的要素充足性变化会“诱致性地”引导产业的技术选择,并遵循Acemoglu(2002)[16]所描述的机制使产业的技术进步更偏向于相对充裕的要素。

另一方面,与诱致性技术变迁相反,技术进步偏向对产业的要素构成也具有反向的作用机制。根据Acemoglu(2002)的定义,如果技术进步更有助于提高某种要素的边际产出,则可将其称为偏向该要素的技术进步[16],这意味着技术进步在发展过程中通常呈现不同形态,对生产要素积累和要素生产率的作用也不具有同一性(王林辉等,2012)[19]。偏向性技术进步有助于提高某种要素边际产出,而随着某种要素的边际产出的持续提升,企业基于利润最大化目标会持续增加这种要素投入,这意味着资本偏向技术进步会“通过提高资本的边际报酬从而促使更多的资本得以积累”(钟世川和刘岳平,2014)[20],最终导致要素构成的变化。在实际经济中,技术进步偏向可以通过非对称地改变要素生产率,影响要素报酬、投资规模和地区及产业要素配置结构。文献研究也已证实,技术进步偏向性对我国地区投资结构存在正向稳健的引导效应(王林辉等,2012)[19]。综上可见,技术进步偏向性与要素构成变动之间存在理论上的双向关联,作为工业化过程中普遍出现的一种现象,资本深化本身既可能是技术进步偏向的引致产物,也可能是技术进步偏向的诱因。

作为要素构成的一种单向变化(资本——劳动比上升)过程,既然过度的资本深化会带来一系列负面效应[3-5],那么在对策上便应针对其成因进行调整,一个直观的思路是:如果技术进步偏向的作用加剧了资本深化,则应该针对性地调整技术进步偏向;如果是资本深化“诱致”了资本偏向的技术进步,则对资本深化的控制便应成为当务之急。但问题的复杂性在于,如果资本深化与技术进步偏向之间形成了前述的双向关联,则以某一方变化为起点,要素构成与技术进步偏向之间可能会形成交互反馈的强化(或弱化)过程,造成双方持续不断地向某一方向偏移,因而即使能够通过市场机制以外的强制手段对资本深化进行数量控制,但如果产业的技术进步偏向于资本,则其要素投入结构也会在技术进步偏向的引导下继续向资本偏移,从而导致对资本深化的调控手段失效。在此情况下,单纯基于单向关系的分析已经无法对我国工业资本深化的技术机制进行有效考察,无论基于理论还是对策的考量,针对性地探讨资本深化与技术进步偏向之间的双向关联都具有重要意义。本文以中国的区域工业发展为背景,实证检验我国工业资本深化与技术进步偏向之间的双向关联,研究试图在以下方面有所拓展:

(1)陈勇和唐朱昌(2006)[2]、朱轶和涂斌(2011)[9]已经对我国工业技术进步与资本深化之间的关联进行了实证探讨,但就目前来看,少有学者将该问题的研究视角由技术进步拓展至技术进步偏向层面,针对性地探讨技术进步偏向与资本深化之间关联的文献尚不多见。此外,相关文献对技术进步的测度大多基于DEA(数据包络分析)得到的全要素生产率,尽管这两种方法并未特意设置技术进步中性的假定,但也正因为这一点,使得其所测算的全要素生产率指数至多只是包含技术进步偏向的成分,并非技术进步偏向的直接度量,由此也无法得到关于技术进步偏向性的针对结论。基于以上,本文使用一种指数与计量模型相结合的方法测算技术进步偏向,以此为基础考察技术进步偏向与要素构成变动之间的关联效应。

(2)在理论上,要素构成变动与技术进步偏向之间存在双向关联,然而国内文献研究大多基于单向关系展开[19-20],尽管有国外学者对美国制造业的技术进步与资本深化的Granger因果关系进行了讨论(Mark Funk和Jack Straus,2000)[8],但其研究仅针对中性的技术进步,未曾考虑技术进步的偏向性。因此,本文研究基于要素构成变动与技术进步偏向之间的因果关系检验展开,试图回答以下问题:我国区域工业的资本深化与其技术进步偏向之间是否存在相互关联?如果有,是资本深化(Granger)引致了偏向性的技术进步?还是技术进步偏向加剧了资本深化?或者兼而有之?

二、技术进步偏向的测度方法

(一)技术进步偏向指数设计

在Acemoglu(2002,2003)的标志性研究[11,16]之后,各国学者围绕技术进步偏向及其影响展开了广泛讨论,产生了众多技术进步偏向的测度方法,包括Klump(2008)基于CES生产函数的三方程“标准化系统”方法[21];León-Ledesma等(2010)使用的Kmenta 两方程估计方法[22];Sato和Morita(2009)开发的指数测量方法[23]以及基于超越对数生产函数的测算方法(张月玲和叶阿忠,2014)[24]等。本文研究既要对我国工业的技术进步偏向进行年度测算,又要分析各年度技术进步偏向与要素构成变动之间的相互关联,基于上述目标,参考雷钦礼(2013)的研究[25],使用一种综合计量模型与指数编制的方法测算技术进步偏向。值得注意的是,雷钦礼的测算引入了政府税收因素,但在其模型推导中,税收变量的作用等比例地降低了资本与劳动的报酬率,并未表现出对某种要素的偏向性影响,并且税收参数在最终技术进步偏向指数的计算中被完全抵消,可见税收因素的引入对于技术进步偏向的测算并不具有实质性的帮助,还有可能因为税收对要素报酬的挤占造成替代弹性的低估。因此,本文选择与多数文献一样,并未将税收因素引入模型。

将生产函数写为如下形式

Yt=F(AtKt,BtLt)

(1)

式(1)中,Yt为总产出,Kt和Lt分别是生产过程投入的资本和劳动,At代表资本要素的生产效率水平(资本效率),Bt代表劳动要素的生产效率水平(劳动效率),资本与劳动的生产效率越高,则一定量要素投入在产出中发挥的作用越大,故AtKt和BtLt可视为产出中发挥作用的有效资本和有效劳动。假定生产函数式(1)为一阶齐次,二阶连续可微,且生产过程具有常数规模报酬性质,各资本与劳动要素边际产出均为正,但边际报酬递减,即有FK>0,FL>0,FKK<0,FLL<0,FKL>0。

偏向性技术进步概念以增强型技术进步为理论基础,在式(1)中,若At的变化率为正,则技术进步为资本增强型;若Bt的变化率为正,则技术进步为劳动增强型。

设劳动的报酬率为工资wt,资本的报酬率为Kt,则厂商利润可表示为

φt=F(AtKt,BtLt)-rtKt-wtLt

(2)

式(2)两边分别对Kt、Lt求导,可得厂商利润最大化的一阶条件。

(3)

(4)

由式(3)、式(4)可知,劳动和资本的报酬率等于各自的边际产出FL和FK。

(5)

根据式(5),则劳动报酬率和资本报酬率可分别表示为

(6)

(7)

由于不同要素在生产过程中存在可替代性(Acemoglu,2003)[11],学者们通常使用要素替代弹性来测度资本与劳动要素之间替代关系的强弱,设生产过程中资本与劳动投入之比c=Kt/Lt,劳动的边际产出与资本边际产出的比值p=Fl/FK,则资本与劳动要素的替代弹性为

(8)

由于生产函数设定为一阶齐次并且二阶可微,则根据欧拉定理,要素替代弹性可表示为

(9)

式(9)中F为生产函数本身,即F=F(AtKt,BtLt),结合式(5),则资本与劳动的替代弹性也可写为

(10)

(11)

(12)

将式(11)、式(12)和式(5)代入式(10),则要素替代弹性可表示为

(13)

(14)

由式(14)可以得到劳动增强型技术进步增长率为

(15)

(16)

根据Hicks(1963)[26]和Acemoglu(2007)对技术进步偏向的定义[27],则Hicks技术进步偏向指数可写作

(17)

从式(17)可以看出,技术进步表现为劳动偏向还是资本偏向取决于替代弹性的大小,当σ>1(资本与劳动之间相互替代)时,若资本增强型技术进步At的增长率大于劳动增强型技术进步Bt的增长率,则技术进步偏向于资本;若At的增长率小于Bt的增长率,则技术进步偏向于劳动。当σ<1时(资本与劳动之间互补)时,若At的增长率大于Bt的增长率,则技术进步偏向于劳动;若At的增长率小于Bt的增长率,则技术进步偏向于资本。

(二)要素替代弹性的估计

技术进步偏向的测算需要估计出资本与劳动的要素替代弹性σ,设定生产函数为CES形式

(18)

式(18)分别对Kt和Lt求导,可得到资本与劳动的边际产出分别为

(19)

(20)

将式(19)代入式(6),式(20)代入式(7),则可得到资本和劳动报酬率的表达式

(21)

(22)

为使At和Bt可被估计,假定At和Bt呈指数形式增长:At=A0eγkt,Bt=A0eγLt,其中t代表时间,γK为资本增强型技术进步指数的增长率,γL为劳动增强型技术进步指数的增长率,A0和B0为要素增强型技术进步的初始值,将At=A0eγkt,Bt=B0eγLt代入式(21)和式(22),并取对数可得

(23)

(24)

lnzit=δKi+λKit+σlnrit+μKit

(25)

lnlit=δLi+λLit+σlnwit+μLit

(26)

在式(25)、式(26)构成的联立方程组中,δKi和δLi为截距项,t为时间趋势,λki和λLi为时间趋势项的系数,μKit和μLit为随机误差项,显然λKi=γk(1-σ)t,λLi=γL(1-σ)t,故资本与劳动增强型技术进步指数的增长率γK、γL*由于资本与劳动增强型技术进步指数和代表反映资本与劳动要素的效率水平,故本文论述中也将资本增强型技术进步指数和劳动增强型技术进步指数成为资本效率与劳动效率。可通过γKi/(1-σ)以及γLi/(1-σ)得到,通过对式(25)、式(26)的估计可得到要素替代弹性σ,将σ代入式(17)中可计算得到技术进步偏向指数HICKS。

三、数据处理与指标测算

钟世川和刘岳平(2014)基于行业面板数据分析了资本深化对我国工业技术进步偏向的影响[20],本文在实证对象上试图与已有基于行业的研究有所区分,考虑到在我国财政分权体制下,地方政府成为区域工业化的主导力量(朱轶和涂斌,2011)[9],故选择基于省际面板数据考察我国工业资本深化与技术进步偏向之间的关联。研究所需数据除各省区工业产出、就业以及资本存量之外,还需使用资本与劳动要素的报酬总额和报酬率和。由于技术进步偏向的测量涉及资本与劳动两种投入要素,并未包含中间投入部分,考虑到投入和产出数据之间的匹配性,本文使用不包含中间投入的工业增加值作为产出指标。值得说明的是,2012年之后由于统计口径调整,各级统计年鉴不再报告工业增加值数据而只报告总产值指标,导致难以得到2012年后各省区工业增加值的完整数据,基于数据可得性和一致性考量,选择将实证时期定为1985—2011年。

(一)各省区工业资本存量的估算与处理

徐现祥等(2007)基于《中国国内生产总值核算历史资料:1952—1995》和《中国国内生产总值核算历史资料:1996—2002》估算了1978—2002年我国分省区三次产业资本存量[28](基期为1978年),本文实证部分引用他们估算的资本存量数据,并在其计算的2002年省际第二产业资本存量的基础上,使用2003—2012年《中国统计年鉴》提供的“各地区按主要行业分全社会固定资本投资”将资本存量序列拓展至2011年,使用永续盘存法公式

Kt=Kt-1(1-δt)+It,t=2003,2004…,2011。

根据2003年我国颁布的行业分类标准,将相关年度《中国统计年鉴》提供的固定资产投资数据分类加总为工业固定资产投资,由于统计口径调整,《中国统计年鉴2004》并未提供“各地区按主要行业分全社会固定资本投资”,而只公布了“各地区按行业分基本建设投资”和“各地区按行业分更新改造投资”数据,将上述两项加总近似作为2003年各地区第二产业的固定资产投资额。此外,基于永续盘存法计算资本存量需要设定折旧率,薛俊波和王铮(2007)等利用投入产出表的数据估算了我国各行业的折旧率[29],相较其他研究而言相对准确,借鉴他们的研究,本文将各地区工业折旧率设定为7.17%,计算得到1985—2011年我国各省区工业资本存量数据。

(二)工业产出、就业等相关数据来源与处理

工业产出指标来自于CCER金融研究数据地区经济分库提供的“各地区工业增加值”以及相关年度《中国统计年鉴》,基于GDP平减指数调整为1978年不变价格。

各省区工业就业数据来源于相关年份《中国统计年鉴》以及CCER中国宏观经济数据库提供的“第二产业年末从业人数”。由于统计口径调整,2006和2011年的统计资料并未报告“各地区按三次产业分就业人数”数据,而只提供了“各地区分行业城镇单位就业统计数据”。考虑到工业就业人口主要集中于城镇,假定各地区城镇单位从业人员数与工业从业人员数按同比例变化,并使用各地区按行业分城镇单位就业人员数(年底数)的变动趋势来估算2011年地区工业从业人员总数,计算公式是:各地区工业就业人员数 (本年度)=[各地区按行业分城镇单位就业人员数(本年度年底数)/各地区按行业分城镇单位就业人员数(上年度年底数)]各地区工业就业人员数 (上年度年底数)。

(三)技术进步偏向的测算与分析

1994年的分税制改革被学界认为是我国经济增长奇迹的重要制度基础(周黎安,2004)[31],随后我国工业统计指标体系和指标含义发生了显著调整,工业净产值指标改为工业增加值,产品销售收入、工业中间投入、产品成本等指标均按不含增值税的价格计算。此外,在2004年经济普查后,国家统计局对收入法GDP核算中关于农业生产和个体经济经营收入在劳动者报酬和营业盈余之间的划分方法进行了修改,为反映这两个重要事件的影响,在模型中加入了时期虚拟变量和,并假定时期虚拟变量可通过截距与趋势项对拟合产生影响。

基于式(25)与式(26)的联立方程组,对各地区要素替代弹性进行估计。由于两个方程σi项相同,且误差项μKit和μLit可能存在时期相关,需使用带约束的系统估计方法。对含有两个时期虚拟变量的方程组使用可行广义最小二乘方法(FGLS)进行估计,并逐步剔除系数拟合不显著的虚拟变量,得到各区域工业的要素替代弹性σi以及资本与劳动效率增长率γK、γL*由于篇幅所限,本文没有列出具体行业的拟合系数与检验量,有兴趣的读者可向作者索取mihyatten@163.com。此外,加总计算我国工业的整体指标,并以此为基础测算我国整体工业整体的要素替代弹性,如表1所示。

表1 1986—2011年我国各省区要素替代弹性及要素增强型技术进步平均速率

表1可见,我国整体工业要素替代弹性为0.864 15,除北京、吉林、内蒙古之外,我国大部分地区工业要素替代弹性均在0到1之间,资本与劳动之间主要呈现互补关系,这与国内大部分文献结论一致(黄先海和徐圣,2009;钟世川和刘岳平,2014;段国蕊,2014)[12,20,32]。在全国层面以及大部分省区,工业劳动效率的平均增长率均高于资本效率平均增长率(除广东、内蒙古、湖南、安徽、宁夏外),这与陈晓玲和连玉君(2012)[33]的研究结论类似,显示大部分省区工业技术进步均以劳动增强型为主要特征。在大多数省区要素替代弹性小于1的情况下,可以判断我国各区域层面工业技术进步总体偏向于资本,相关结论在国内外研究中亦有广泛出现。相较于雷钦礼(2013)[25]针对我国整体经济的测算结果,本文测算的要素替代弹性相对较高,可能原因在于本文测算模型中并未引入税收因素。

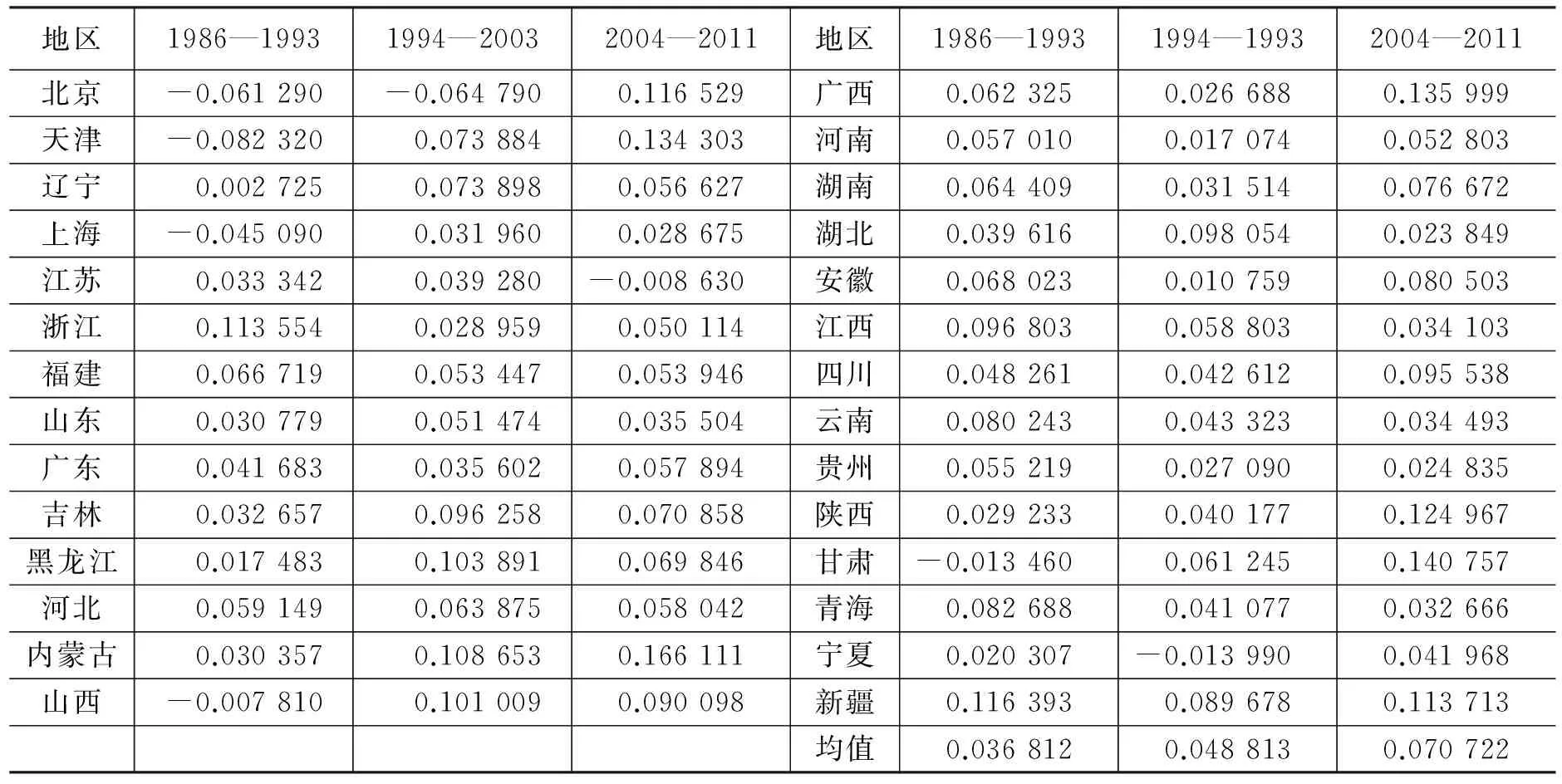

基于表1拟合结果,估算了我国各区域主要时间段的工业技术进步偏向指数,如表2所示,在整体考察期内,除少部分地区和年份之外,我国大部分区域工业技术进步偏向均为正值,这一结果与钟世川和刘岳平(2014)[20]、姚毓春等(2014)[34]的研究一致,表明我国区域工业技术进步总体偏向于资本。1986—1993年*由于本文对技术进步偏向的测算需使用差分处理,故测算结果的报告和分析并不始于1985年,而是从1986年开始。期间,我国大部分省区(除北京、天津、上海、山西、甘肃外)工业的技术进步偏向于资本;1994—2003年期间,尽管相当部分省区均值有所提高,但也有接近一半的省区工业技术偏向指数均值相较1994年之前有所下降;在2004年之后,各地区工业技术进步偏向指数则开始出现普遍上升态势,大部分省区技术进步偏向指数均值相较1994—2003年期间有所上升。总体而言,1986年之后我国大部分地区工业的技术进步偏向指数均在正值区间波动,并且有持续上升趋势,支持以往学者对我国技术进步偏向测算得出的资本偏向结论[12,20,25,32]。

从表2不难看出,在本文考察期内,我国区域工业的技术进步是总体偏向于资本的。根据前文理论分析,资本偏向的技术进步会通过提高资本的边际报酬,促使企业更多地使用资本要素,从而加速资本的积累过程;在显著的资本深化态势下,这种可能性值得高度警惕,其背后的成因亦值得探究:我国工业的资本深化与资本偏向的技术进步是否只是独立的现象?还是两者间相互关联的结果?

表2 1986—2011年各区域分时间段技术进步偏向指数算数均值

四、工业资本深化与技术进步偏向的

因果关联检验

如前文所述,资本深化与技术进步偏向之间存在理论上的相互关联,将式(21)、式(22)相除并整理可得

(27)

(28)

由式(27)、式(28)可以看出,要素构成与资本劳动相对效率之间存在明显的数理关联,且两者之间并无绝对的因变量或自变量区分,因此既可能是影响At/Bt,也可能At/Bt影响Kt/Lt,不难看出,技术进步偏向(At/Bt)与要素构成(Kt/Lt)之间存在相互关联的理论机制。

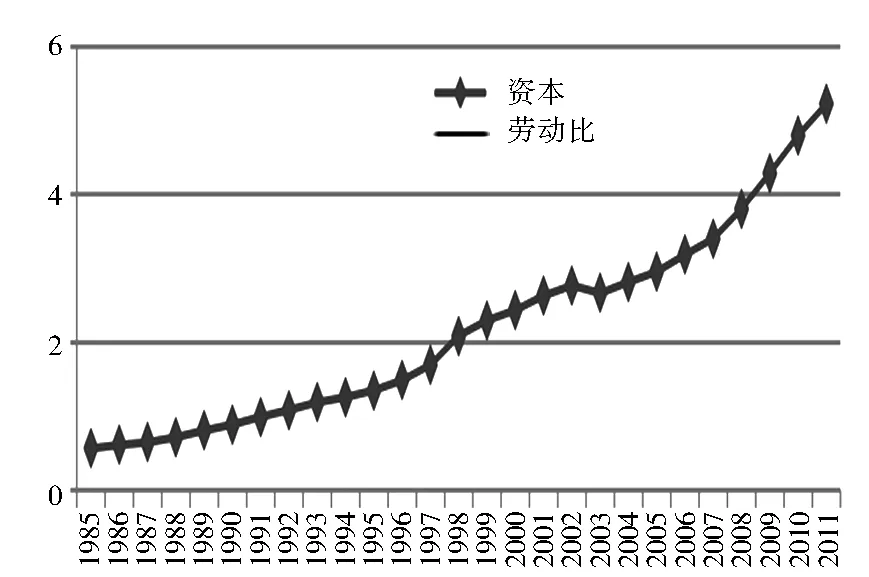

Samuelson(1965)将资本深化定义为“人均资本量(资本——劳动比例)持续上升的过程”[18],由此计算了1985—2011年我国整体工业的资本—劳动比(万元/人),图2可见1985年以来,中国工业的资本——劳动比一直处于持续上升状态,且在上世纪90年代中期之后,我国工业确实出现了加速的资本深化态势。在此背景下,有待进一步探究的问题是:中国工业的资本深化是否受到技术进步偏向的驱动,亦或是资本深化导致了资本偏向的技术进步?

图2 1985—2011年我国整体工业的资本深化态势 资料来源:根据前文估算的工业资本存量与相关年度《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》提供的工业就业数据编制。

本文使用面板误差修正模型考察我国工业资本深化与技术进步偏向之间的因果关联。根据Samuelson(1965)[18]的定义,资本深化的概念内涵并非资本—劳动比本身,而是资本——劳动比的变化过程,基于这一定义,直接使用资本—劳动比指标测度资本深化并不合理,故对资本——劳动比变量取其增长率,得到相对指标作为资本深化的测度变量*资本深化反映资本——劳动比的上升过程,就1985—2011年经验数据来看,我国区域工业资本——劳动比的变化率在绝大部分年份均为正值,基于这一点,变量可以作为资本深化的有效测度。。由于本文技术进步偏向性测算中加入了时期虚拟变量,故面板因果关系检验也相应地分阶段展开。考虑到面板误差修正模型分析中,过短的样本时期数会因自由度不足而导致结论失真,因此使用一种递进式的阶段划分,即分别对1986年之后(1986—2011)的整体样本期以及1994年之后(1994—2011)的嵌套样本期进行检验,由此可以保证每一阶段有足够的样本期数,并且由于两个检验时期前后嵌套,可有效反映近期相较前期的最新变化。

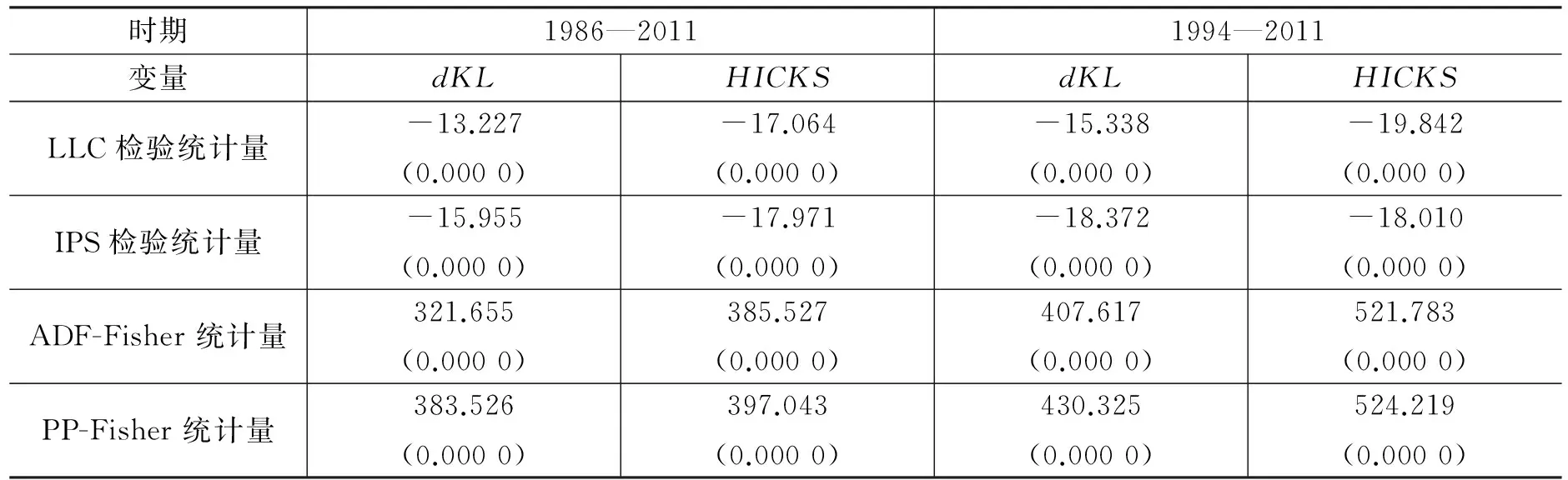

误差修正模型要求各变量为平稳或至少存在协整关系,故需要提前对和变量进行平稳性检验。选取涵盖同根与不同根过程的LLC、IPS、Fisher-ADF、Fisher-PP四个检验量,分两个检验期对我国区域工业与面板数据进行单位根检验,检验结果如表3所示。

表3可以看出,和变量在两个嵌套考察期中均可在5%的显著性水平下通过平稳性检验,可认为两者都是平稳变量。在此基础上,使用EG两步法建立误差修正模型,针对和变量相互关联所可能造成的内生性问题,首先对以下基本方程使用DOLS(动态最小二乘)方法进行估计。

dKLit=β1+α1HICKSit+ε1i,t

(29)

HICKSit=β2+α2dKLit+ε2i,t

(30)

拟合后可分别得到残差ε1i,t和ε2i,t,以两者作为误差修正项,建立面板误差修正模型以检验Granger因果关系

(31)

(32)

在式(31)、式(32)构成的误差修正模型中,δ为待估参数值,p为滞后阶数,θ为误差修正项系数。若δ1j拟合系数拒绝零假设,则表明技术进步偏向是资本深化的短期Granger原因,若δ2j拟合系数拒绝零假设,则表明资本深化是技术进步偏向的短期Granger原因;若误差修正项拟合系数θ拒绝零假设,则表明误差修正机制发挥作用,dKL和HICKS变量之间存在长期均衡。

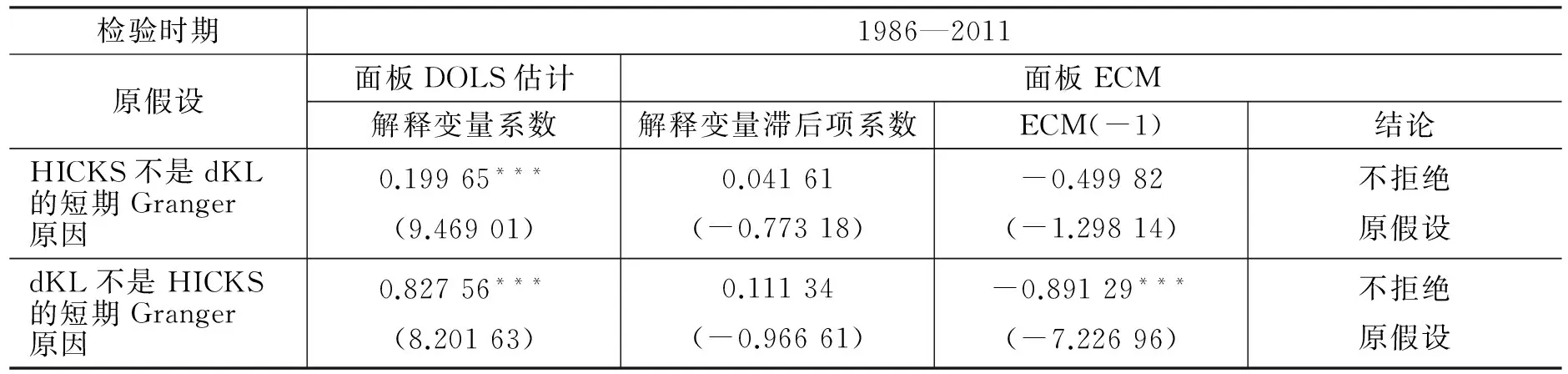

模型估计需满足误差项经典假设,故误差修正模型的滞后阶数p根据误差项的平稳性确定,由于dKL和HICKS均为平稳变量,残差项平稳性检验表明各阶段最优滞后阶数均为p=1。面板误差修正模型的估计量根据各截面长期和短期系数的不同分为几个类别,包括:MG估计量(Mean-GroupEstimator)、PMG估计量(PooledMean-GroupEstimator)、DFE估计量(DynamicFixed-EffectsEstimator),MG估计量假定各个截面的长期和短期系数均不相同,存在完全异质性;PMG估计量假定各个截面的长期系数相等,但误差修正速度和短期调整系数具有截面异质性;DFE估计量假定各个截面有相同的长短期系数。通过Hausman检验对上述三种估计量进行选择,检验结果在方程(31)、(32)中均拒绝了MG估计量和DFE估计量*因篇幅所限,本文无法详列各方程的Hausman检验值,有兴趣的读者可向作者索取mihyatten@163.com,故我们选择采用PMG估计量,对1986年后整体阶段检验结果如表4所示。

表3 dKL和HICKS变量单位根检验结果

注:括号中为检验p值。

表4 1986年之后面板Granger因果检验结果

注:括号内为t统计值,*表示在10%的水平上统计显著,**表示在5%水平上统计显著,***表示在1%的水平上统计显著。

就表4中的检验结果来看,在1985—2011年的整体考察期中,对变量的解释变量系数和误差修正项系数均不显著,显示无论在长期还是短期层面,工业技术进步偏向对资本深化均无Granger影响,这表明在我国工业发展中,技术进步的偏向性并不能有效地引导企业的投入选择以致要素存量构成,前文所述技术进步偏向对要素构成的反向作用机制在此并未成立,这也从侧面反映出在中国特殊的工业化背景下,企业的要素投入选择并不完全取决于技术层面因素,而是受到其他非技术因素的干扰。对变量的误差修正模型解释变量拟合系数显著为负,符合反向修正原理,表明对变量的影响存在长期均衡,然而对变量的解释变量滞后项拟合系数并不显著,提示不存在短期Granger因果关系;长期关系存在均衡而短期效应不显著,这一结论可能与中国经济的转型特征有关,诱致性技术变迁理论所描述的机制是基于有效市场假定的,然而上世纪80年代中期以来,我国市场经济一直处于完善过程中,尽管市场机制逐步强化,但仍然存在明显的要素市场扭曲(姜学勤,2009)[35]以及政府产业干预[9],这会降低企业技术选择对于要素相对充裕度的敏感性,导致技术进步偏向与要素构成之间的调整关系出现时滞,尽管在长期可以实现均衡,但在短期却无法形成统计意义上的Granger关联;表4中对的误差修正项拟合系数绝对值接近0.9,这也从侧面反映出考察期内短期偏离的幅度以及长期调整的力度。当然,整体考察期对变量影响的不显著并不意味着任何时刻均不存在Granger关联,而更多可能是由不同时段多种效应综合作用的结果,要揭示我国工业资本深化的技术细节,需参考其他检验期结论寻求答案,表5中列示了1994年之后的检验期结果。

注:括号内为t统计值,*表示在10%的水平上统计显著,**表示在5%水平上统计显著,***表示在1%的水平上统计显著。

1994年之后的检验结果提供了关键性的信息,表5中对变量的误差修正项系数仍然显著,表明这一时期资本深化对技术进步偏向的长期均衡关系依然存在,同时资本深化对技术进步偏向的短期Granger促进效应也开始出现,可见我国工业发展的技术机制在1994年后发生了明显变化。随着市场化改革的推进,资本深化与偏向性技术进步之间的关联发生强化,以至于在1994年之后,我国工业的资本深化(图1)同时在长期和短期层面引致了资本偏向的技术进步,而资本深化本身却并非技术进步偏向的Granger结果,故在此模型关系中,资本深化成为一个“外生”变量,推动产业技术选择持续向资本方向偏移。

上述检验结论的另一个启示是:在1985年之后我国工业发展中,技术进步偏向对要素构成的反向作用无论在短期还是长期层面均不显著,换而言之,我国工业的资本深化并非由技术进步的偏向性所驱动,既然如此,资本深化的成因便成为一个待解的问题。就已有文献来看,一种解释来自于我国财政分权体制及其衍生的地方治理体系对工业化路径的影响,在实质上的“财政联邦”体系下(Qian 和Weingast,1996)[36],我国地方政府同时处于两种类型的竞争之中——既为地区经济产出和财政收入而竞争,同时又为各自的政治晋升而竞争(周黎安,2004)[31],导致地方政府对本地工业化的积极干预,这种干预通过财政、金融、行政指令等渠道影响工业企业的资本形成过程,在拉高投资率的同时,也加剧了中国区域工业的持续资本深化(朱轶和涂斌,2011)[9]。其他可能的解释包括:要素市场的扭曲(姜学勤,2009)[35],政治、文化等条件的转变(黎贵才和卢荻,2011)[37]、金融深化的影响(丁从明和陈仲常,2006)[38]等等,尽管研究角度多样,但这些解释均已超出了技术层面范畴。一般经济理论认为:资本深化本身是技术选择的一种反映(陈勇和唐朱昌,2006)[2],然而本文结论却与之相反,表明资本深化主导了我国工业的技术选择,这也从侧面反映出中国经济故事的特殊性与复杂性,至少在1994年后我国区域工业化过程中,资本深化和技术进步偏向的形成并非单纯意义上的技术问题。

根据两个嵌套检验期的结论,在我国区域工业化过程中,资本深化与技术进步偏向之间的相互关联并未完全成立,而仅体现在资本深化对技术进步偏向的单向促进作用上,资本深化本身却并非技术进步偏向的“内生”结果(Granger),这意味着资本深化的发生更多地是源于“外生”因素的驱动。基于这一点,我们可将近三十年来我国工业的技术进步定义为一个“外生”资本深化主导的演进过程,该过程导致各省区工业在要素构成与技术进步两个层面持续向资本方向偏移,这种偏移并不能完全归因于工业化规律的一般性作用,而可能与转型经济中众多复杂的外生因素有关。在我国特殊的工业化背景下,企业的技术选择受到来自政府、市场、制度、文化、区域竞争与模仿等众多因素的影响。一方面,我国工业遵循赶超发展战略,在早期工业化建设中,规模较大的国有与集体工业企业广泛引进和使用国外“先进”技术,从而走上了高资本密集的重化工业路径;而在民营企业层面,由于我国缺乏长期市场经济的发展积淀,企业家资源相对稀缺,民营企业在进行技术路线选择时往往不具有足够的信息支持,大多只能依靠企业主有限的信息和理性判断,具有一定的盲目性;尤其在改革开放初期,相当部分集体和民营企业基于与国有企业市场竞争的考虑,主动选择了资本密集型的技术路线(张军,2002)[4]。另一方面,在财政分权背景下,我国区域工业化进程很大程度上为地方政府所主导,地方政府为了提升本地GDP并获取政绩,往往会通过各种手段引导企业选择投资大、收益高、有示范意义的项目,而这类项目大多集中于高资本密集行业,这类“强制性技术选择”在国有和集体工业部门尤为明显(朱轶,2009)[39],导致大量工业企业被动选择了资本偏向的技术路线。

综上所述,与基于成熟市场条件下的诱致性技术变迁机制不同,中国工业的技术选择更多地具有“强制性”特征[24],尽管本文的实证结论符合诱致性技术变迁关于要素充裕度对技术进步偏向影响的现象描述,但其内在机制却并不一定像诱致性制度变迁理论描述的那样简单。基于稳健角度,本文研究仅能在计量层面说明我国工业的资本深化导致了资本偏向的技术进步(Granger),但却无法判断其内在机制是否完全基于诱致性技术变迁的作用,很可能其中也存在其他外生因素的重要影响。

五、结论、对策与展望

(一)研究结论

作为要素充裕程度在生产投入层面的一种反映,资本深化已经在我国工业领域普遍发生并带来一系列深远影响(吴敬琏,2006;姚战琪和夏杰长,2005)[3][5]。对于中国这样一个特殊的转型经济体而言,工业资本深化的发生可能存在其“特有”的故事,故事细节有可能和技术进步的偏向性有关,甚至更为复杂。上世纪六七十年代,诱致性技术变迁理论系统阐释了要素充裕度与技术进步方向之间的关联,然而后续的文献研究却大多集中于农业技术变革和发展领域(何爱和曾楚宏,2010)[14],故本文将实证视角拓展至中国的工业化进程中,在对我国区域工业资本深化与技术进步偏向指数进行测算基础上,对工业资本深化与技术进步偏向性之间的双向因果关联进行了阶段检验,并从中归纳中国工业化技术演进的内在机制,主要研究结论包括:

(1)近三十年来,在加速资本深化态势下,我国工业在大部分区域和大部分年份中均呈现资本偏向的技术进步,并且资本偏向程度日益加深。

(2)我国工业的资本深化并非技术进步偏向的影响产物(Granger),相反是资本深化引致(Granger)了资本偏向的技术进步,导致资本偏向程度日益加深,在两者关联机制中,“外生”的资本深化成为关键性的驱动因素,使得各省区工业在要素与技术两个层面持续向资本方向偏移。在已有文献关于资本深化对技术进步促进作用结论基础上(陈勇和唐朱昌,2006)[2],本文研究进一步发现资本深化对于技术进步偏向也具有显著的引致和促进效应。

(3)既然我国工业的资本深化并非是由技术进步偏向所驱动,那么其成因便应主要归结为其他“外生”因素的影响;至少就过去近三十年来看,基于要素充裕度和市场理性的企业技术选择机制在我国工业领域并不足够有效,企业的要素投入选择并不完全取决于技术层面因素,而是受到其他非技术因素的干扰,这也反映出中国工业化进程的特殊性。

(二)对策建议

在中国经济现实中,过快的资本深化会伴随各种负面效应[3-5],而过度资本偏向的技术进步也会促使企业更多地使用资本,从而制约企业的就业吸收并造成工业部门劳动收入份额的长期偏低[34],因此,对于过度资本深化与资本偏向技术进步的调控成为对策层面的重点。就本文结论来看,我国工业化的资本深化与技术选择并非单纯的技术问题,故在对策上也应更多从技术层面之外着手:

(1)在政府层面,既然“外生”资本深化引致了(Granger)资本偏向的技术进步,那么对于资本深化的控制便成为当务之急,应在制度、政策层面着手控制催生资本深化的外生因素,尤其是优化地方治理的制度激励框架,抑制地方政府的过度发展冲动及其造成的对产业技术选择的不当干预,从根本上控制地方工业“过快”的资本深化过程。

(2)在企业层面,虽然实证结论表明工业技术进步偏向并非资本深化的主要诱因,但近年来我国劳动收入份额的持续下降仍使得我们有必要对工业技术进步方向进行引导。工业行业应有针对性地调整产业技术进步方向和速度,避免过度的资本偏向;企业在注重消化、吸收和改进的同时,应加快产业结构的转型,摒弃对“不适宜”先进技术的盲目追求;鼓励企业引进或研发劳动和技能偏向型技术,在实现技术升级的同时提高企业的劳动需求和劳动收入水平(姚毓春等,2014)[34],缓解由于过快资本深化所带来的劳动收入下降以及就业拖累。

(3)总体来看,我国工业资本深化乃至资本偏向技术进步的主要成因在于外生因素对产业技术选择的干扰,故在对“外生”因素进行控制的同时,应加速建立符合要素稀缺性和经济理性的产业技术选择机制;推动要素市场的市场化改革,完善资本与劳动定价机制,使要素配置更有效地反映要素的相对稀缺性;大力推进企业改制及政府改革,减少中国特色市场经济下众多外生因素对企业技术选择的不当影响。

(三)研究展望

本文基于要素构成与技术进步偏向之间的理论关联,为中国工业化的技术选择与演进问题提供了一种实证视角,研究表明我国工业的资本深化与技术进步之间确实存在关联,但这种关联并非是相互的,而是仅在资本深化对技术进步偏向的单向引致作用中成立;换而言之,我国工业资本深化对技术进步偏向的影响效应确实符合诱致性技术变迁的现象描述,但在中国工业化的复杂背景下,其内在机制却可能并非理论描述的那样简单,确定性的机制细节仍有待未来研究的进一步确认。

本文研究遗憾之处在于:由于面板误差修正模型估计需要足够样本期长度的支持,基于计量稳健性的考量,我们没有专门针对2004年之后的较短时期进行面板因果检验,由此也难以解释为何各区域工业的技术进步偏向指数在此时期持续为正值并保持上升趋势;此外,由于主题所限,我们并没有专门针对具体区域进行深入讨论。在我国转型经济背景下,工业发展中的技术选择往往不是完全基于经济理性的结果,而是受到各种外生因素所影响,这使得相关故事的发展存在时滞和意外,这也需要后续研究的进一步实证观察。

[1]Hoffman W. Growth of Industrial Economics[M]. Manchester :Manchester University Press,1958.

[2]陈勇,唐朱昌. 中国工业的技术选择与技术进步:1985—2003[J]. 经济研究,2006(9):50-61.

[3]吴敬琏.中国应当走一条什么样的工业化道路? [J].管理世界,2006(8):1-7.

[4]张军.增长、资本形成与技术选择:解释中国经济增长下降的长期因素[J].经济学(季刊),2002(1):301-337.

[5]姚战琪,夏杰长.资本深化、技术进步对 中国就业效应的经验分析[J].世界经济,2005(1):58-67.

[6]战明华. 我国产业结构的变迁与互动:特征与结构效应[J].经济科学,2004(1):45-54.

[7]Duncan K F, Thomas R M. The Production Function and Productivity[J]. Journal of Economic Perspective, 2001,15(3):257-258.

[8]Mark F, Jack S. The Long-run relationship Between Productivity and Capital[J]. Economic Letters, 2000, 66(2): 213-217.

[9]朱轶,涂斌. 财政分权、投资失衡与工业资本深化——基于中国区域特征的经验研究[J].宏观经济研究,2011(11):28-36.

[10]林在进. 要素市场扭曲与制造业资本深化——基于中国工业企业诱致性技术变迁及其影响的实证研究[D].暨南大学博士学位论文,2013.

[11]Acemoglu D. Labor and Capital-Augmenting Technical Change[J].Journal of the European Economic Association,2003,1(1):l-37.

[12]黄先海,徐圣.中国劳动收入比重下降成因分析——基于劳动节约型技术进步的视角[J].经济研究,2009(7):34-44.

[13]宋冬林,王林辉,董直庆.资本体现式技术进步及其对经济增长的贡献率[J]. 中国社会科学,2011(2):91-106.

[14]何爱,曾楚宏. 诱致性技术创新:文献综述及其引申[J].改革,2010(6):44-48.

[15]Hayami Y,Ruttan V W . Agricultural Development: An International Perspective[M]. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1985.

[16]Acemoglu D.Directed Technical Change[J].Review of Economic Studies, 2002, 69(4):781-810.

[17]余官胜,马颖. 贸易开放、要素禀赋与就业增长——基于中国省际面板协整的实证研究[J].人口与经济,2011(1):33-38.

[18]Samuelson P A.A Theory of Induced Innovation Along Kennedy-Weinscker Lines[J].Review of Economics and Statistics,1965,47(4):343-356.

[19]王林辉,袁礼,郭凌. 技术进步偏向性会引导投资结构吗?[J].学海,2012(3):54-62.

[20]钟世川,刘岳平. 中国工业技术进步偏向研究[J]. 云南财经大学学报,2014(2):64-73.

[21]Klump R, Willman M. Unwrapping Some Euro Area Growth Puzzles:Factor Substitution,Productivity And Unemployment[J].Journal of Macroeconomics,2008,30(2):645-666.

[22]León-Ledesma M A,McAdam P,Willman A. Identifying the Elasticity of Substitution with Biased Technical Change[R]. New York:Working Paper Series,2010.

[23]Sato R, Morita T. Quantity or Quality:The Impact of Labor Saving Innovation on US and Japanese Growth Rates,1960—2004[J].Japanese Economic Review,2007,60(4):407-434.

[24]张月玲,叶阿忠. 中国的技术进步方向与技术选择——基于要素替代弹性分析的经验研究[J].产业经济研究,2014(1):92-102.

[25]雷钦礼. 偏向性技术进步的测算与分析[J].统计研究,2013(4):83-91.

[26]Hicks J R. The Theory of Wages[M].London:Macmillan Press,1963.

[27]Acemoglu D. Equilibrium Bias of Technology[J].Econometrica, 2007,75(5):1371-1410.

[28]徐现祥,周吉梅,舒元.中国省区三次产业资本存量估计[J]. 统计研究,2007(5):6-13.

[29]薛俊波,王铮. 中国17部门资本存量的核算研究[J]. 统计研究,2007(7):49-54.

[30]孙焱林,温湖炜. 中国省际技术进步偏向测算与分析:1978—2012年[J]. 中国科技论坛,2014(11):120-125.

[31]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J]. 经济研究,2004(6):33-40.

[32]段国蕊. 制造业部门技术进步的偏向性水平分析——基于区域特征的视角[J].华东经济管理,2014(4):70-75.

[33]陈晓玲,连玉君. 资本—劳动替代弹性与地区经济增长——德拉格兰德维尔假说的检验[J]. 经济学(季刊),2012(10):93-118.

[34]姚毓春,袁礼,王林辉. 中国工业部门要素收入分配培局——基于技术进步偏向性视角的分析[J].中国工业经济,2014(8):44-56.

[35]姜学勤. 要素市场扭曲与中国宏观经济失衡[J]. 长江大学学报(社会科学版),2009(2):59-62.

[36]Yingyi Q, Barry R.Weingast, China's Transition to Markets: Market Preserving Federalism, Chinese Style[J].Journal of Policy Reform, 1996,1(2):149-185.

[37]黎贵才,卢荻. 资本深化、资源约束与中国经济可持续增长[J].经济学家,2011(5):75-81.

[38]丁从明,陈仲常. 金融深化、资本深化及其互补性研究[J].财经研究,2006(1):84-93.

[39]朱轶. 技术进步、资本深化与就业变动:中国实证与区域比较[D].华中科技大学博士学位论文,2009.

责任编辑应育松

Is Capital Deepening and Biased Technical Progress of China’s Industrial Sector Interrelated?——A Empirical Study on Provincial Panel Data

ZHU Yi, ZENG Chun-qiong

(Department of Economics and Finance, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China)

Based on the theoretic relation between factor structure and Biased Technical Progress, this paper made a causal analysis on the relation between capital-deepening process and Biased Technical Progress of China’s regional industrial sector. Studying the panel data of China’s provincial industry during 1985—2011, we found that under the continuous capital deepening tendency, the industrial sector of China’s regions show a prominent feature of capital biased technical progress. During 1994—2011, in China’s industrial sector, continued capital deepening Granger induced the capital biased technical progress, while the capital deepening process is not Granger caused by biased technological progress, so it can be considered that the induced technological innovation under exogenous capital deepening predominate the technological process of the period. The key point of further development of China’s industrial sector is to adjust the direction and speed of technical progress and build exogenous technological progress mechanism which can efficiently reflect the factor scarcity and market rationality, reducing the negative effect caused by the excessive capital deepening progress.

industrial sector; factor structure; capital deepening; Biased Technical Progress; interrelation

2016-06-16

国家社会科学基金青年项目(13CJL057)。

朱轶,男,华侨大学经济与金融学院讲师,经济学博士,主要从事产业经济以及技术经济研究;曾春琼,女,华侨大学经济与金融学院硕士生,主要从事区域经济研究。

F403.6

A

1005-1007(2016)09-0049-15