16半坡和庙底沟文化中的鱼形纹样探析

2016-09-09徐跃之XUYuezhi王美艳WANGMeiyan武汉理工大学武汉430070WuhanUniversityofTechnology430070Wuhan

徐跃之 XU Yuezhi 王美艳 WANG Meiyan武汉理工大学,武汉430070(Wuhan University ofTechnology,430070 Wuhan)

16半坡和庙底沟文化中的鱼形纹样探析

徐跃之 XU Yuezhi 王美艳 WANG Meiyan

武汉理工大学,武汉430070(Wuhan University ofTechnology,430070 Wuhan)

仰韶文化是黄河中游地区新石器时代的一种文化。仰韶文化在5000年前的中华史前文化中占居重要位置。仰韶文化中最具特色的彩陶是半坡类型和庙底沟类型,其鱼形纹样则是这两者所共有也是极富典型性和代表性的纹饰。特意将仰韶文化中的半坡型和庙底沟型彩陶鱼纹的造型特征和发展变化进行对比,能够发现这一变化过程是由最初的写实、生动与形象的多样化表示逐步向图案化、格律化、规范化方向演化;对演变花瓣纹的全新解释是鱼纹鳃部与线条的重组;通过探讨获得了鱼纹内在的象征意义是对未来事物的好奇和对永恒生命的向往。

半坡文化;庙底沟文化;鱼形纹样;发展变化;象征意义

一、引言

“文化传播”①也称“文化扩散”,是指人类文化直接的传播或间接地由文化发源地向外辐射传播或由一个社会群体向另一社会群体的散布过程。传播过程分为三个阶段:①接触与显现阶段;②选择阶段;③采纳融合阶段。史前社会还没有出现文字的时候,人们大约是用语言口口相传来叙述事情的。这种口口相传的东西极难保存,流传至今大都已是断片,或者彻底消失只存在于传说中,又或者被后人更改过无数次已经失去原始最初的味道。后来则进化到运用朴拙的图画来简单绘制想要介绍的事物,其最具代表性的时期应是新石器时代;当文明发展到一定阶段之后便产生了文字,文字是易于保存和流传的载体,它所记录的东西便广泛为现代大众所认知甚至给予研究探讨。

笔者围绕图案的内在意义对仰韶文化中半坡型和庙底沟型彩陶鱼形纹样展开探析。因出土的新石器时代彩陶中大多具有装饰性特性的图案,史前文明图案的存在肯定不能简单地理解为为了追寻美感,一定有存在的背景和原因。史前文明的图案所叙述的事物因缺少文字以及语言的解释说明,至今也是一个有待考证的谜团——没有人能十分肯定地说出它们存在的原因以及背后所蕴藏的内在含义。所以,通过对仰韶文化半坡型和庙底沟型彩陶鱼纹的造型特征和发展变化来探析其内在的象征意义,是值得尝试的。

二、半坡型与庙底沟型鱼纹的对比

1.造型对比

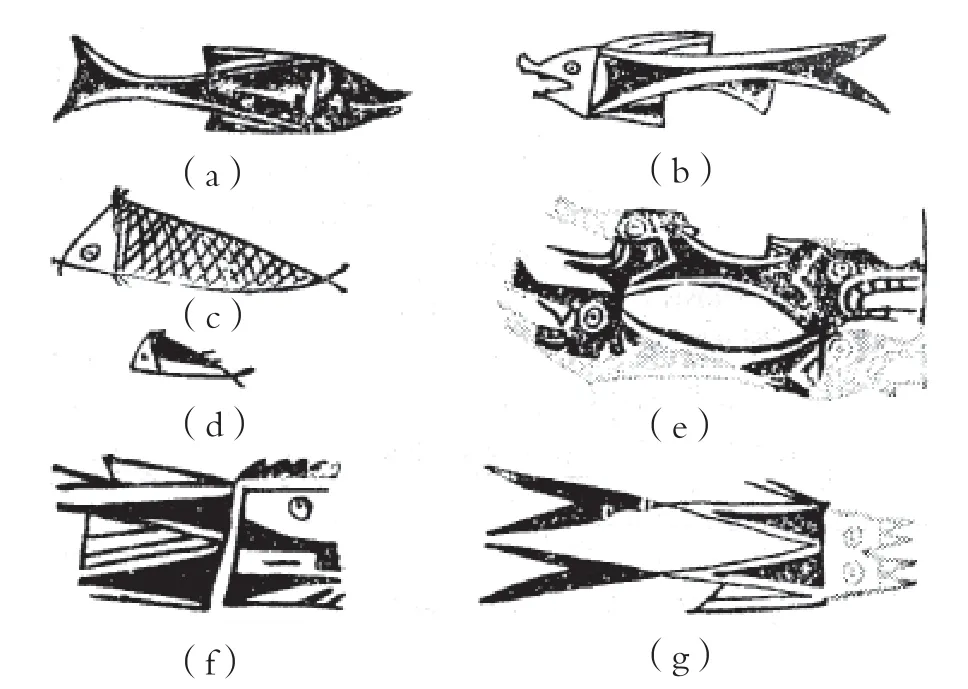

(1)半坡型单体鱼纹与复体鱼纹。半坡型彩陶鱼纹多装饰于卷唇折腹圜底盆的肩部或卷唇圜底盆的内壁,其类型可以分为单体鱼纹和复体鱼纹(见图1)。

图1 半坡型鱼纹各种变化

顾名思义,所谓的“复体鱼纹”是由两条或两条以上的鱼纹构成一组,也有多到四条鱼纹相连组合在一起的。早期以单体鱼纹为主,晚期则复体鱼纹较多[1]8-9。由此可以看出复体鱼纹是在单体鱼纹的基础上抽象之后演变而成的。

鱼形纹样的演变是一个有迹可寻的过程。早期单体鱼纹较为具体、写实,将鱼的头部描绘得十分生动形象,鱼嘴、鱼眼甚至是鱼齿都清晰可见;身体其他部分如腮、鳍、尾也都十分齐全,清清楚楚,比例匀称充满肉感;抽象强化某些部位如鱼鳞用网格来代替(见图1的a、b、c和d)。这时的鱼纹是半坡人对所见事物形象的一种临摹,但可能是技术或是审美的原因,这种临摹并不是百分之百的完全仿照,而是一种抽象的、朴拙的描摹。

发展到后期的复体鱼纹则是单体鱼纹的一种融合:将两条单体鱼纹上下叠压在一起,平行并列,鱼嘴部分抽象成为三角形,鳍部用两根线来表示,鱼身和鱼尾也简化得只剩下了骨架而感觉不到单体鱼纹中的肉感。复体鱼纹的再发展则出现这样的变化:两条鱼身合成一组花纹,头部形成两个对顶的三角形,合组成一个方形,头部以小的黑点或圆圈表示鱼眼,全身完全图案化,失掉了鱼形的特征[2],如图1的e、f和g所示。

早期单体鱼纹还能看出其所描绘的鱼的形态,有瞪目结舌状,也有如临大敌状等,均栩栩如生。但发展到后期的复体鱼纹,已经变成了一种极具装饰风格的图案而缺少了形态的灵动鲜活之感。

(2)庙底沟型典型鱼纹与简体鱼纹。庙底沟型彩陶的鱼纹在其彩陶纹饰里占有不小的比重,但却没有半坡类型的鱼纹能够引起人们更多的关注。

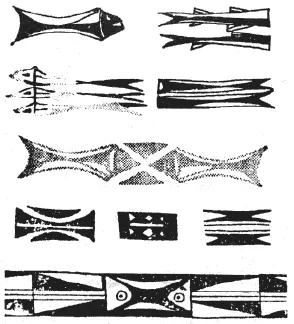

庙底沟型鱼纹较半坡型而言,其写实、具象的鱼纹比较少,更多的为几何抽象的纹饰。半坡型鱼纹被分为单体鱼纹和复体鱼纹,而庙底沟型鱼纹则根据其与半坡型的不同特点而大致被分为三种类型:一种为具象,写实性很强烈;一种为变形,介于写实与抽象之间;还有一种为抽象,不过是象征性的符号而已。其中变形鱼纹被称之为“典型鱼纹”,抽象鱼纹被称为“简体鱼纹”[3](见图2)。

图2 庙底沟型两种鱼纹及其分布

庙底沟型的写实鱼纹同样也用网格表现鱼鳞,鱼的头部、腮、鳍、尾部也都与半坡型相似,即具象又写实,即将鱼的形态临摹得淋漓尽致。但较于半坡型鱼纹而言,庙底沟型写实鱼纹少,典型鱼纹多。以关中地区为中心的黄河中游有广泛的分布,但晋中南地区却极少见到典型鱼纹彩陶②。典型鱼纹上下成轴对称,纹样整体都在竖向上压缩、横向上拉长,与写实鱼纹相比,已经抽象了很多:鱼目被彻底省略;鱼嘴不再是三角形,而是向内收缩成大张吐泡状并被整体拉长,仅鱼嘴部分的长度就占了鱼纹整体的三分之一左右;鱼鳃被强化放大,异常醒目,代替了本应出现的鱼目的位置;鱼尾与鱼鳍也被拉伸延长仿佛一把锐利的剪刀。又因为典型鱼纹的绘画方法和构图与半坡型类似,都是对称构图,且彩绘面积较大,所以研究者通常认为这是延续发展了半坡文化鱼纹的绘写法。

而简体鱼纹则被广泛认为是庙底沟人自己首创的鱼纹绘法。简体鱼纹没有典型鱼纹分布的范围那么大,但地点与典型鱼纹的分布大致吻合。值得注意的是在极少发现典型鱼纹的晋中南地区见到了较多的简体鱼纹彩陶③。简体鱼纹是在典型鱼纹的基础上进一步抽象化、几何化和符号化的。简体鱼纹的头部和身体已经被彻底省略,仅留有一个原点来表示鱼头,鱼尾则被延伸拉长成粗线状,其张合程度根据不同地方出土的彩陶所绘纹样也有较大和较小的差异。但因尾部的造型总体没有太大的变化,所以这样细长的尾部又被称为剪刀尾。

通过对鱼形纹样的对比可以看出:无论是半坡类型的还是庙底沟类型的鱼纹都经历了从具象写实到几何抽象的一个过程。图案的功能也有所转变:从有内在含义的摹仿转为单纯的装饰功能再到后期的符号象征功能。这个过程由开始的写实、生动与形象多样化表示,逐渐向图案化、格律化和规范化方向表达。

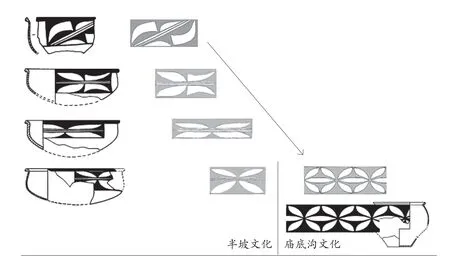

2.半坡型与庙底沟型鱼纹的演变对比

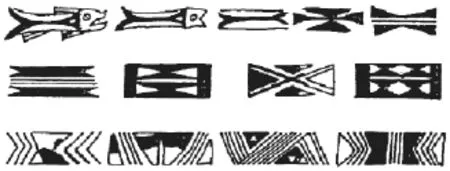

无论何种纹样都有一个发展、演变的过程,它既不会凭空出现又不会毫无原因地突然消失。对于鱼形纹样出现的原因目前也没有得到一个确切的答案,现有的解说也只是很多研究者对它提出的猜想和自己的观点。相较于起因而言,鱼形纹样的发展却有着一个较为清晰明朗的脉络(见图3)。

图3 鱼纹写实到抽象的变化过程

(1)二者的演变方向。无论是半坡型彩陶的鱼纹还是庙底沟型的彩陶鱼纹都是由写实向抽象发展和演变的,唯一有所不同的是半坡文化的鱼纹直接往几何化的方向发展,而庙底沟文化中的鱼纹则是先往符号化方向发展但最终却又回归到几何化的方向。

图4 简体鱼纹的渐递变异

(2)半坡型鱼纹的直边几何化与庙底沟型鱼纹的曲边几何化。由于半坡型鱼纹往几何方向演变,人们不难认为几何纹样如三角纹是在鱼纹的基础上发展而来的。半坡型单体鱼纹的演变过程(见图4)为鱼头部与尾部被高度抽象化,再将鱼身以鱼骨的形式分裂开来与直边三角化的鱼鳍组合在一起,最后便以直边三角形与线条所形成的装饰图案而被广泛绘制于彩陶上。其复体鱼纹的几何化过程(见图5)是由两条单体鱼纹上下并列紧凑,鱼头部与尾部同样被高度抽象化或直接舍去。其中复体鱼纹的鱼鳍不与单体鱼纹的鱼鳍相同,而是被曲化,向圆形转化但却保留了三角形的特点。正因为复体鱼纹的曲化,而庙底沟文化又是承续了半坡文化,所以在庙底沟型鱼纹的符号化过程中也保留了曲化的痕迹,如剪刀尾是有弧度地而不是硬直地展开的。

图5 复体鱼纹的渐递变异

半坡型彩陶纹饰以直边三角形为其主要表现手法,是因为鱼纹向几何化演变而形成的特色;庙底沟型彩陶纹饰的表现手法为曲边三角形,也与其鱼纹的曲化密切相关。

因过于繁复的纹饰不易于被广泛地绘制与传递交流,所以简体鱼纹的出现也许是庙底沟人对某件事物给予记录的象征性符号。但鱼纹的符号化并没有就此止步,而是在符号化之后又返回了几何化的路上。象形纹饰向以几何纹饰为造型结构的方向演变[4],最具代表性的应为均衡对称的菱形纹[5]。鱼纹则是朝着符号化目标迈进的。

美国符号学创始人皮尔斯[6]对符号进行了分类,他定义的第二类分类符号被命名为“图像(icon)”、“索引(index)”和“象征(symbol)”[7]。从彩陶上的纹饰来看,既有象形类纹饰的图像符号,又有几何类纹饰[5]的象征符号。鱼形纹样从具象到意象,改变的只是纹样本身的样子,而它的象征意义却一直存在,并没有消失也不曾有什么改变。

三、花瓣纹新释——鱼纹鳃部与线条的重组

在谈到庙底沟型鱼纹符号化时,仍有一个值得注意的问题还没有被提及,那就是花瓣纹的出现。

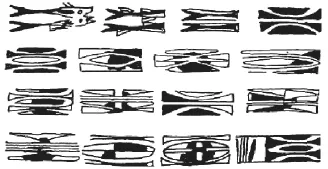

1.四瓣式花瓣纹与半坡型复体鱼纹的联系

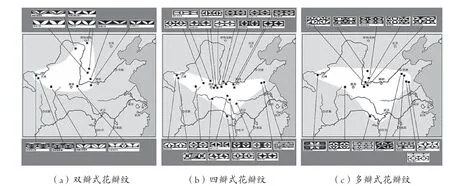

花瓣纹被分为三种类型:一种为双瓣式花瓣纹,一种为四瓣式花瓣纹,一种为多瓣式花瓣纹(见图6)。前两种在半坡文化中就有发现(见图7)。笔者认为其纹样与复体鱼纹的几何化有相似之处,尤其是四瓣式花瓣纹,就像是将几何化的复体鱼纹的图底关系颠倒过来,具有很强的相似性。发展到庙底沟时期的四瓣式花瓣纹就更加显得规律、圆润和饱满,花瓣也更加肥硕华丽。除了四瓣式花瓣纹与半坡型鱼纹有联系外,最早在半坡文化晚期的彩陶上就出土了不止一例的双瓣式花瓣纹。

图6 庙底沟型花瓣纹类型及其分布

图7 发掘的花瓣纹形状

2.双瓣式花瓣纹与庙底沟型典型鱼纹的联系

相较于四瓣式花瓣纹与几何化复体鱼纹联系之紧密,双瓣式花瓣纹与几何化单体鱼纹似乎也或多或少有着有迹可寻的关系。双瓣式花瓣纹的构图几乎延续了几何化单体鱼纹的构图,就是将几何化单体鱼纹水平分割开来再对分割后的图案部分进行细微地圆润曲化。笔者认为双瓣式花瓣纹与庙底沟文化中的典型鱼纹有着更强的相似性。如在陕西陇县原子头出土的鱼纹彩陶盆上,鱼头的位置出现双瓣式花瓣纹与中间绘有圆盘形的圆形组合,但却没有绘出鱼头。同样,甘肃天水秦安大地湾半坡文化彩陶至少有三件彩陶片绘出了同样组合的纹饰[5]。这并不是说双瓣式花瓣纹就是从庙底沟型鱼纹单独发展而来的,仅是说明它早在半坡文化的晚期就已经出现,只不过庙底沟文化将这个纹样继承而且发展,使双瓣式花瓣纹与典型鱼纹更具相似性。故此笔者认为在典型鱼纹中,鱼鳃异常突出代替了鱼目的位置,而双瓣式花瓣纹的花瓣就像是对鱼鳃和线条部分的变化重组。正因为如此,在庙底沟型无头鱼纹的头部位置即典型鱼纹中的鱼鳃位置有不少被双瓣或四瓣式花瓣纹所代替。

其实除了花瓣纹代替鱼的头部位置以外,还有一些其他的纹样也同样代替过,如象形的飞鸟纹、圆盘形纹等。可能这些纹样同样也与鱼纹有着较强的联系,在其独立成纹时,或者在纹饰有所变异时,而象征符号也许依然是鱼[5]。

四、鱼纹的象征意义——对未知事物的好奇和对永恒生命的向往

鱼形纹样作为贯穿仰韶文化中半坡类型和庙底沟类型的纹样,其变化虽然多样,但是在这么长久的时间里都存在,无论是哪种形式的存在,都说明半坡人和庙底沟人赋予了鱼纹以内在的含义。很多学者于是对此提出了不同的看法,其中最为人们所认可的是图腾崇拜说与生殖崇拜说。除了这两种观点,笔者对唐延青女士提出的新观点也颇为赞同——她认为“仰韶文化半坡类型鱼纹体现出半坡人对于鱼畅游水中这一自然现象的渴望、向往以及对水底世界的好奇”[8]。

1.图腾崇拜说

首先,在图腾崇拜说中,半坡氏族公社把鱼作为本氏族的保护神。那么为什么要将鱼作为自己的图腾呢?还是可以用原始人对与未知事物的好奇和向往这个观点给予解释,即鱼生活在水中,也死亡在水中,原始人类对鱼有所观察大抵是因为鱼的体积在水中不容忽视,但是鱼籽却很小就很容易被忽视。他们认为鱼可以在水中凭空出现,并得以永生,所以认为氏族成员均由鱼变来、由鱼转世,死后也会变成鱼[9]。因此他们对鱼形纹样的广泛绘制是为了体现对鱼的崇拜和对变成鱼的渴望,并通过这种行为来庇佑自己甚至是氏族。

2.生殖崇拜说

其次,在生殖崇拜说中,因鱼为卵生动物,一次产卵甚至上亿颗,如此大的繁衍量在原始人眼中是一个很值得羡慕并特别渴望的存在。在新石器时代,因为恶劣的生存环境,人的寿命大都很短且繁衍能力低下,所以都渴望着有鱼一样的强大的生殖能力。在古代就有很多传说涉及“鱼妇”,即象征、寓意着生育之神[10]。在半坡型彩陶中也出土了好几例人面鱼纹盆(见图8),从人面鱼纹可以猜测这是半坡人对“鱼妇”的一种想象,重要的是,鱼形纹样都是成对出现,可以视为如太极一样有阴阳之分,阴阳相合并有“鱼妇”的象征,体现了对繁衍、生殖的崇拜。

图8 人面鱼纹彩陶盆俯视图

3. 模仿说

最后,在“原始居民对鱼畅游水中这一自然现象的渴望、向往以及对水底世界的好奇”[8]这一观点也是可以被证实的。人对于未知的东西会产生恐惧和好奇,在不充分了解的时候就有可能进行模仿。“人生来就具有模仿的本能,而模仿就是艺术的本质”[11],就如同人对鸟儿能翱翔于天空充满好奇因此制造了飞机一样,飞机就是摹仿了飞鸟翱翔于人类所不能充分企及的天空。于是原始人将鱼纹绘制在彩陶盆中,不盛水时就是简单的装饰图案;待到盆里盛水,就是对鱼畅游于水中的模仿。这即如同《中国工艺美术史》对马家窑文化中舞蹈纹彩陶盆解读的那样:“舞蹈人装饰的位置,在彩陶盆腹壁的折面立壁,如果盆里盛的水到四道圈纹的部位,我们将会看到水面反应出的舞蹈人的倒影”[1]12。

笔者不禁猜想,原始人将纹饰绘制在彩陶的哪个部位都应该是经过理性的和感性的思考才果断下笔的,但他们是否是有意识地运用空间的概念来表现对艺术的审美呢?我们难以推断,但是可以确定的是,原始社会艺术的造诣与艺术的发展是值得肯定的,尤其是菱形纹,在鱼形纹样的基础上进行了如此大的演变,充满了现代设计之感。综合学者们的观点,笔者认为从广义一点来说,鱼形纹样可以体现原始人对未知事物的好奇与对生命永恒的向往。

五、结语

仰韶文化源远流长,所以还有很多至今未能解开的值得研究探讨的东西。就如同半坡和庙底沟文化中的鱼形纹样一样,看似简单、细微的纹饰都很值得学者深入地探究,细细分析它们的造型特色、演变过程,以及探寻它们的象征意义。笔者相信,随着社会和科技的不断发展,未来终将会解开鱼形纹样的内在含义这层神秘面纱的。而对彩陶纹样的研究有益于人们更好地认识原始社会的审美意识,了解原始人类的精神文化,就能对中国的装饰设计文化的表层形式和深层内涵有更加客观、准确的解读;同时,对史前文化的进一步研究,也有助于进一步加深对博大精深的中华文化的认知、理解。

注释

① 百度百科.文化传播[EB/OL]//http://baike. baidu.com/link?url=7fCZjjHzTLTIhu5. qwgv1VcE0jG4FYbA_ddHHYrlLeCWxscgWohbftgoRr8wEIbvyBNM3NSEv-OnMXH8kfDOAK.

② 3N3N.庙底沟文化彩陶的播散(1):典型鱼纹[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/ blog_5628628a01017lrb.html.

③ 3N3N.庙底沟文化彩陶的播散(2):简体鱼纹[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/ blog_5628628a01017lrc.html.

[1] 田自秉.中国工艺美术史[M].上海:东方出版中心,2010:8-9.

[2] 石兴邦.半坡氏族公社[M].西安:陕西人民出版社,1979:141-142.

[3] 王仁湘.庙底沟文化鱼纹彩陶论(上)[J].四川文物,2009(2):22-31.

[4] 张晓凌.中国原始艺术精神[M].重庆:重庆出版社,1997:72.

[5] 王仁湘.庙底沟文化鱼纹彩陶论(下)[J].四川文物,2009(3):32-40.

[6] 皮尔斯.作为符号学的逻辑:符号论[M]//皮尔斯文选.涂纪亮,周兆平,译.北京:社会科学文献出版社,2006:279-281.

[7] 王志亮.皮尔斯符号学与视觉艺术[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2011(3):108-114.

[8] 唐延青.仰韶文化半坡类型早期彩陶鱼纹纹饰新释[J].丝绸之路,2010(14):35-37.

[9] 褚兴彪.半坡彩陶人面鱼纹中的文化意象[J].无锡商业职业技术学院学报,2004(2):73-74.

[10] 陆思贤.半坡“人面鱼纹”为月相图说[J].文艺理论研究,1990(5):75-81.

[11] 汝信.西方美学史论丛续编[M].上海:上海人民出版社,1983:10.

Analysis on Fish Shaped Patterns of Banpo and Miaodigou Culture

Yangshao Culture is an important Neolithic pottery culture in the middle reaches of the Yellow River on the land of China. Yangshao Culture occupies an important historical position in the history of Prehistoric culture of Chinese civilization before5000 years ago. The most distinctive Yangshao Culture pottery is Banpo and Miaodigou type, and the fi sh shaped pattern is the very typical and representative of the decoration, which is shared with both of them. By comparing the changes of shape and development of Yangshao Banpo and Miaodigou painted pottery fi sh, it can be found that the change process is the gradual evolution from the initial realism, vividness and visual diversity to image patterning, metrical, and standardization; A new explanation for the evolution of petal pattern is the reorganization of the gill part and the line. At last, it is concluded that the symbolic meaning of fi sh grain is the longing for the future and eternal life.

Banpo Culture;Miaodigou Culture;Fish shaped pattern;development and change;symbolic meaning

J026

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2016.04.016(0092-07)

2016-07-19

徐跃之,武汉理工大学艺术与设计学院学生;王美艳,博士,武汉理工大学艺术与设计学院副教授。