中印大城市摊贩治理:行政化排斥与政治性接纳

2016-09-09叶敏

叶敏

(华东理工大学人文科学研究院,上海 200237)

中印社会比较研究

中印大城市摊贩治理:行政化排斥与政治性接纳

叶敏

(华东理工大学人文科学研究院,上海 200237)

中国和印度的大城市都存在规模可观的摊贩经济,通过对中国和印度的摊贩经济以及治理模式的观察,一方面发现中印大城市在摊贩治理上存在明显的相异之处,比如摊贩的弱组织与强组织、摊贩治理的去政治化与政治化、司法机构的弱卷入与强卷入,以及规制强度的高与低,另一方面,中印大城市在摊贩治理上又存在着相似性,比如正式制度对摊贩经济存在排斥取向、城市的“形象政治”和阶层利益冲突导致城市政府容易对摊贩经济执行“不欢迎”政策,同时两国大城市在摊贩治理过程都存在明显的执法寻租和贿赂行为。比较而言,中国和印度大城市在摊贩治理上分别走上了行政化排斥和政治性接纳的治理路径。中国和印度之间的经济结构与政治体制上的差异有助于解释两国大城市政府在摊贩治理上的趋异性,而两国大城市政府对摊贩治理的趋同性则似乎根源于发展中国家大城市的增长体制和阶层利益冲突。

中国 印度 摊贩 治理

一、中印大城市的摊贩经济及其产生

1.中印大城市的摊贩经济

中国和印度是世界上最大的两个发展中国家,两个国家在经济上都先后经历了大改革事件,目前都处于快速城市化阶段。由于两国巨大的人口基数,在城市化发展快速推进的进程中,中国和印度都形成了众多人口规模相当可观的大城市。与其他发展中国家一样,中国和印度的大城市在城市的主流空间逐步展现出繁荣发达、现代光鲜和受法律保护的正规经济体系,但是在城市的非主流空间、边缘空间和缝隙空间则容纳着大量的“传统落后”、形象欠佳且不受法律保护的非正规经济体系。城市摊贩经济是这种非正规经济的典型代表,作为一种非正规经济的子类,摊贩经济主要是指一种个体或家庭经营的街头贸易行为,一般难以得到正式制度的合法性确认。中国和印度的大城市都似乎是摊贩经济的“重灾区”,一些城市穷人和来自乡村的移民以此为生。截止目前,中国还没有全国范围内的摊贩统计数据,但可以肯定的是,弥散分布于中国大中小城镇的街头摊贩的规模相当可观。在印度,有学者估计2005年印度的摊贩数量高达1000万左右,大约占到城市人口的2.5%。①Bhowmik,S.,Street Vendors in Asia:Survey of Research.Street Vendors in the Global Urban Economy.London New York New Delhi:Routledge,2010,PP.20-45.2009年的一项普查提供的数字显示,印度大概有11%的城市就业人口,也即是约1440万人,通过在街头售卖物品和服务获取生计。②Chen,M.A.,&Raveendran,G,“Urban Employment in India: Recent Trends and Patterns”,Margin:The Journal of Applied Economic Research,Vol.6,No.2,2012,PP.159-179.如果按照印度的比例估算(占城市人口的2.5%),并以2010年第六次人口普查数据中城市人口为基数,那么中国的摊贩数量将达到1664万人。而如果按照北京市2003年的测算方案,摊贩数量占到流动人口的8.8%,以2003年流动人口数量为基数,那么对应当年的中国摊贩数量就是1949万人。而如果按照2003年左右台湾地区的测算方案,摊贩数量占到就业人口的4.6%,以2003年中国的就业人口为基数,那么2003年中国的摊贩数量就高达3501万人。③黄耿志:《城市摊贩的社会经济根源与空间政治》,商务印书馆2015年版,第65页。此外,有学者在2009年撰文指出,中国摊贩的人口规模不少于3000万,但该项数据并没有说明根据。④田必耀:《“整编”流动摊贩是民生命题》,《中国人大》2009年第15期。这些估算数据可能都不是与真实相符的准确数据,但是都能够说明中国有着规模庞大的摊贩群体。

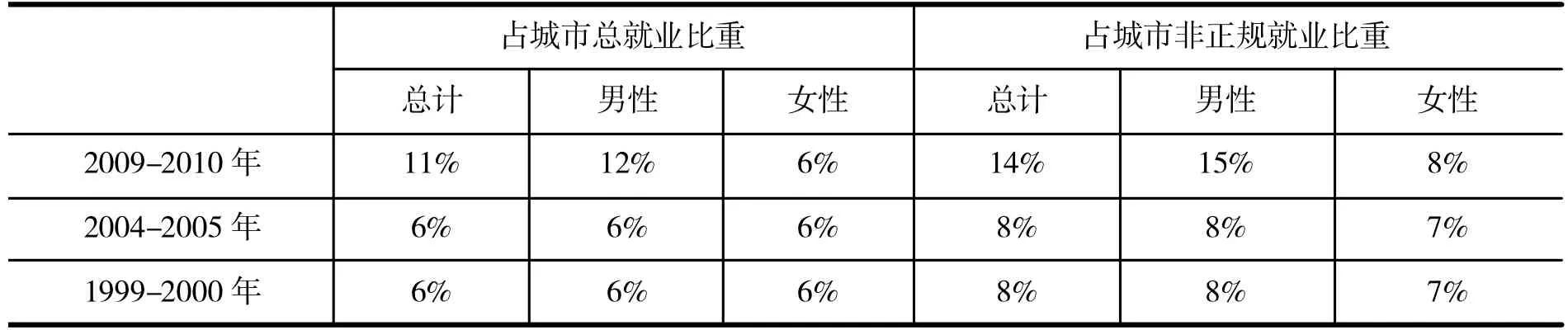

表1 街头摊贩在印度就业结构中的所占比例

2.中印大城市摊贩经济的产生逻辑

从摊贩经济的产生逻辑上而言,城市化进程中的正规就业不足、全球化的冲击、农村移民的生存手段、制度上的排斥、经营者的理性选择都是产生非正规的摊贩经济的原因。与中国不同,印度的工业化似乎大大滞后于城市化,造成城市化进程中正规就业岗位的严重不足,甚至有学者针对印度情况提出了“无就业岗位的增长”的概念。⑤Mehrotra,S.,Gandhi,A.,Saha,P.,&Sahoo,B.K.,“Joblessness and informalization:Challenges to inclusive growth in India”,IAMR occasional paper,Vol.9,2012.对印度而言,更为严重的情况是,经济全球化对印度一些城市造成了去工业化的趋势,造成城市大量工人失业。与此同时,印度很长一段时间由于土地改革的不彻底和农业基础设施的稀缺,造成了较为严重的农业危机,在农业危机的逼迫下,许多农民进入城镇获取生计,最为方便的办法就是进行街头贸易。在印度的加尔各答和孟买,分别有50%和30%的摊贩曾经处于正规就业状态,或者说印度的去工业化和经济调整使得城市工人进入摊贩经济行列。⑥Bhowmik,Sharit,“Legalprotection for street vendors”,Economic and Political Weekly,Vol.45,No.51,2010,PP,12-15.根SEWA(自我雇用妇女联合会)对艾德迈赫巴德的经验调查也发现,50%的街头摊贩来自于纺织行业的失业工人。中国大城市也存在相当可观的摊贩经济,摊贩经济的产生原因也是多元因素的组合。与印度相比,中国的工业化更为成功,提供的正规就业岗位也更多。但是中国作为“世界工厂”在全球经济链条中并不具有优势,大量劳动力挣取的工资极为有限,他们的消费品很难通过正规经济来满足。所以许多中国学者都指出中国的摊贩经济的产生原因是城市化进程中对社会中低端需求的一种满足形式。①李瑾:《论城市化进程中的低端需求——以城市摊贩问题为例》,《城市问题》2009年第3期;孙芝兴等编:《摊贩经济研究》,上海人民出版社2009年版;刘新宇:《中国低端就业与城市环境管理冲突研究》,上海市社会科学院出版社2012年版。黄耿志在对中国摊贩经济的动力因素的分析中,将动力因素分为推力组和拉力组,推力组是将劳动者推入摊贩经济部门就业的外部因素,包括农村贫困、过度剥削的工作条件(包括低工资、拖欠工资、不自由、没前途和工作过度劳累)、失业、城市贫困、创业因素/企业家精神,拉力组包括自由自治或灵活性、不错的收入和仅够生存的收入。在对广州200名摊贩问卷调查后进行统计分析发现,推动劳动力进入摊贩经济最主要的两个原因是过度剥削的工作条件和农村贫困。②黄耿志:《城市摊贩的社会经济根源与空间政治》,商务印书馆2015年版,第70-71页。

二、中印大城市摊贩治理的相异之处

1.摊贩的弱组织与强组织

中国和印度在摊贩治理时,国家所面对的社会存在着重要的差异。总体而言,中国的摊贩经济内部处于一种近似“一盘散沙”的弱组织状态,而印度摊贩经济的内部纽带则更为强劲,处于一种局部“攥紧拳头”的强组织状态。在印度,全国性和地区性的摊贩协会较为常见。比如,成立于1972年的自我雇用妇女联合会(SEWA)是其中影响较大的一个,它以捍卫妇女摊贩的权益为使命。1998年,印度全国性的摊贩组织NASVI(印度国家摊贩协会)在艾德迈赫巴德成立。到2010年,NASVI已经在全国22个邦发展超过350个分支性摊贩组织。地区性的摊贩协会,比如“孟买小贩协会”(Bombay Hawkers Union) 拥有会员60,000。而且还有10多个总部设在孟买之外的摊贩组织。加尔各答的摊贩组织是HSC。在印度,有相当部分的摊贩经营者加入了摊贩协会组织。根据CUE(Centre for Urban Equity)的一份基于对艾德迈赫巴德街头摊贩调查的工作论文,在被调查的200个街头摊贩中,有29%的人被组织起来了。③Mahadevia,D.,Brown,A.,Lyons,M.,Vyas,S.,Jajoo,K.,& Mishra,A,“Street Vendors in Ahmedabad:Status,Contribution and Challenges”,Working Paper 20,2013,Centre for Urban Equity,CEPT University,Ahmedabad.一般而言,印度的摊贩协会组织起到多方面的功能,主要的功能是内部秩序维护和外部与政府的沟通谈判。比如,加尔各答的摊贩组织HSC有两个方面的主要功能:一是作为街头摊贩的监护者,与市政的基层机构进行谈判;二是限制特定区域的摊贩数量。HSC阻止新进入的摊贩,以使现有摊贩的利润不受影响。④Bandyopadhyay,R.,“Hawkers'Movement in Kolkata,1975-2007”,Economic and Political Weekly,Vol.44,No.17,2009,PP.116-119.目前而言,印度的摊贩协会组织已经成为影响政府政策议程的一支不可忽视的重要力量,比如,1998年成立的印度国家摊贩协会(NASVI)曾对当局就摊贩监管的某些议题,譬如对妇女摊贩权益保护(NASVI)采取支持性政策发挥积极作用,尤其对2004年印度国家摊贩政策的出台作出了贡献。⑤Bhowmik,S.,Street Vendors in Asia:Survey of Research.Street Vendors in the Global Urban Economy.London New York New Delhi:Routledge,2010,PP.20-45.又比如,在2005年总部设在加尔各答的HSC摊贩组织参与了一次政府组织的摊贩调查,当这次合作调查开展后,HSC的参与者很快发现政府会在没有安置的情况下减少摊贩数量。在知悉这种情况下,HSC采取了两项针对性措施,一方面,HSC的成员开始干预调查员,让他们不那么容易获得准确数据,另一方面,HSC组织了一个针对性的调查,对分布于21个交叉路的2350个摊贩采集了样本,并且在加尔各答市两位经济学家的帮助下做了技术性分析。通过这次与政府的博弈,HSC掌握了一定的政策话语权。⑥Bhattacharya R and Sanyal K.,"Bypassing the squalor:New towns, immateriallabour, andexclusioninpost-colonial urbanization",Economic and Political Weekly,Vol.46,No.31,2011,PP.41-48.与印度的情况不同,中国的摊贩经济多处于一种“散兵游勇”状态,摊贩之间虽然也存在一些社会网络,但是这些社会网络处于一种碎片化的未整合状态。城市一些区域的摊贩经营者之间可能是亲戚或老乡关系,但是能够超越这种传统社会网络跨区域甚至全国性的新式摊贩协会组织是不存在的。当然也有学者注意到中国摊贩经济强组织的“特例”,比如来自新疆维吾尔族的摊贩经营者之间是高度组织化的,这大大加强了他们在陌生城市中的生存能力。①黄耿志:《城市摊贩的社会经济根源与空间政治》,商务印书馆2015年版,第73页。

2.摊贩治理的去政治化与政治化

在中国的大城市,摊贩经营者多为外来人口,在这种情况下,摊贩治理过程是一种去政治化的社会治理过程,政府通过法律、政策和执法措施严格约束摊贩经济,而摊贩经营者很难形成压力集团,也得不到政府或者政党的有力支持。摊贩经营者与政府执法机构之间的博弈和抗争是始终发生的,但是这种博弈和抗争多是零星和个体化的,只有极少数情况下出现集体性抗争,摊贩经营者的生存哲学并不是结成压力集团或者参与政治寻找政治党派的保护,而是以一种非政治化的心态与政府进行着“猫捉老鼠的游戏”。不过,如果摊贩经营者是本地居民(特别是弱势群体,如下岗工人)或少数民族,那么摊贩治理过程的政治化就会体现出来,表现为政府执法机构为了社会稳定和民族团结而对这些特殊的摊贩群体采取较为容忍的治理策略。与中国的情况不同,政治因素在印度大城市的摊贩治理中发挥着重要影响,或者说摊贩治理过程明显体现出政治化的特征。摊贩经营者往往是党派成员,并具有选举权,由摊贩组成的协会组织对印度的政治党派和各级政府的政策导向形成了不可忽视的影响力。或者说,印度的摊贩经营者不仅在权利上是一种政治行为者,而且在行动上也更容易作为一种政治势力而存在。比如,在全国层面,从2004年开始,印度全国性摊贩组织(NASVI)就在印度国家摊贩政策中起着关键的推动作用。在推动优待摊贩的全国性立法过程中,运动得到了印度国大党的支持。2011年5月,由国大党主席索尼娅·甘地领导的全国顾问委员会也倾向于联邦议会立法。经过全面考虑,印度政府决定尽早制定有关街头小贩的法律。②贺永红:《印度为街头小贩立法》,《中国人大》2013年第23期。在地方层面,地区性摊贩组织的政治参与和政治势力的角逐对摊贩治理政策也形成了相当大的影响。在加尔各答,在1996年之前,加尔各答市对摊贩的态度较为宽容,这在很大程度上是因为左翼政党基于选举利益的考虑。但是等到印共马列CPI(M)上台主政之后,很快就发现社会利益的众口难调了。所以印共马列又采取了现实策略,即将现有的摊贩整合进入其附属的工会组织,同时限制1977年之后的新进入者。在印共马列的主导下,政府宣布1977之前的摊贩会得到许可证,而1977之后的摊贩则是非法的。也即是说,印共马列的策略是将已经被政治动员起来的摊贩纳入政治庇护,而同时又限制摊贩规模的扩大。③Bandyopadhyay,R.,“Hawkers'Movement in Kolkata,1975-2007”,Economic and Political Weekly,Vol.44,No.17,2009,PP.116-119.印度著名学者查特杰曾在其代表性著作《被治理者的政治》中提到,在印度,“摊贩在政治社会中进行了策略操作,成功地动员了市民和政党的支持,确立和维持他们那脆弱和显然非法的对街道的占领”。④[印度]帕萨·查特杰:《被治理者的政治——思索大部分世界的大众政治》,田立年译,广西师范大学出版社2007年版,第71页。

3.司法机构的弱卷入与强卷入

在中印摊贩治理过程中,司法机构发挥的作用大小也具有很大的差异,中国的司法机构具有明显的司法保守主义,而印度的司法机构则表现出显著的司法能动主义,这很大程度上是因为两国司法审查制度的不同。在中国,摊贩与政府之间的纠纷极少会闹到法院,这一方面是因为政府执法机构“师出有名”,相关法律、法规和政策为执法机构的行为提供了合法性,摊贩在制度上是相当“理亏”的,另一方面是因为中国的法院几乎不对政府出台的“抽象行政行为”(如立法,或者红头文件)进行司法审查,即便摊贩经营者诉告到司法机构,法院也不会受理。所以在中国,摊贩经营者与政府之间的纠纷解决一般不会走司法化轨道,通常的情况是摊贩表面上会服从政府的管制,但是如果管制过于严厉,摊贩可能会通过个体化、私人化、非正规的“弱者的武器”予以反抗。与中国不同,印度的司法机构在摊贩治理过程中是一种能动者,特别是印度最高法院的判决发挥着巨大的影响力。在印度,最高法院的地位相当显赫,最高法院的司法审查是政府立法和政策实施一道严厉的“紧箍咒”。1985年,在“Bombay Hawkers'Union&others v.Bombay Municipal Corporation”一案中,原告是孟买小贩联盟以及几名小贩,被告则是大孟买市政公司、马哈拉施特拉邦、市政官员和警官。原告认为他们有在公共街道上从事宪法所赋予其的商业、事业或职业的根本权利,但是被告对其权利进行了非法干涉。这个案件中法院认可了小贩有从事贩卖的权利,但是不能以宪法上的根本权利为依据认为有占用某处地方从事商业、经营而不接受任何管理——包括市政管理当局为了公共利益目的的管理。1989年,在“Sodan Singh and Ors.v.New Delhi Municipal Committee and Ors.”一案中,最高法院判决强调了“街头摊贩的重要作用以及对公共空间的使用问题”,认为街头摊贩“在提供普通人的必需品方面有积极作用”,“街头摊贩的营生是行使其宪法上的根本权利,应当适当管理而不是清除、驱逐”。2010年,在“Gainda Ram and Ors.v. Municipal Corporation of Delhi and Ors.”一案中,印度最高法院再次重申,“街头摊贩的谋生权利和行人的自由行路权都是宪法规定的根本权利”,市政当局“不能因为路边摊贩贫穷、无组织,就让他们应享有的这些基本权利处于混乱状态,也不能用不断变化的行政方案来决定他们的基本权利”。①董开星:《猫鼠游戏:城管与小贩的复杂关系——印度的经验及其对中国的启示》,《清华法律评论》2012年第2期。

4.规制强度的高与低

如果从对摊贩经济的规制强度上而言,中国的大城市明显表现出高强度规制,而印度大城市的规制强度则相对较弱。在中国一元化体制结构下,国家是高度统一的,立法机构、行政机构和司法机构更容易作为一种整体而存在,或者说相对于社会,中国的国家是高度组织化和整合的。在地方各级政府认准摊贩经济必须得到严厉整治的情况下,国家机器不仅能够快速地出台立法和政策措施,而且体制内不太可能形成异质性声音或者实质性阻力,媒体舆论也会配合决策而进行导向性宣传。与此同时,相对于强大的国家,中国的社会是分散化和个体化的,社会组织的发育相对孱弱,社会利益缺乏理性化和制度化的表达渠道。在中国的体制环境下,中国的大城市政府往往会出台高度严厉的摊贩治理政策,以及紧随其后的强势执法。在中国,国家层面有许多法律、法规禁止设摊行为,如1992年6月颁布的《城市市容和环境卫生管理条例》、2003年国务院出台的《无照经营查处取缔办法》,以及2009年出台的《食品安全法》等等。地方层面出台的政策措施往往更为严厉,比如上海在2012年之后明显强化了对街头摊贩的整治力度,特别是随着人口调控政策的施行,上海市将对街头摊贩治理视为一种人口调控的有效措施加以执行,以致出台一系列严厉的政策措施,例如《上海市临时占用城市道路管理办法》(2012年修订)、《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见》(2014年七部门文件)、《上海市食品摊贩经营管理办法》(2015,地方规章)。除了这些政策措施之外,中国的大城市政府还通过相对集中处罚权、运动式执法、网格化管理、“第三方管理”等措施对摊贩经济形成了强大的管制能力。在政府的强势管制之下,大城市的街道上的摊贩已经越来越少见。与中国的情况不同,印度大城市政府对摊贩的规制强调明显偏弱。笔者曾经走访印度第五大城市海德拉巴,其街道上熙熙攘攘的摊贩令人十分震惊。相比中国的情况,印度大城市政府在规制摊贩时很显然面对着更多的阻力,包括来自反对党的压力、法院的压力、NGO的压力、媒体的压力,等等。学者Schindler对德里的街头摊贩治理过程的研究就发现,政府规制对摊贩实际依据的合法性边界处于不断变动之中,法院、市政机构、基层官僚、NGO、市民、媒体等多方主体一同参与了合法性边界的再生产。国家并非是个有清晰目标的整体,而是被多元利益集团和竞争性目标所塑造和妥协。以至于在印度,“规制公共空间是一项无法结束的工作”,“虽然排斥性规制可以施加,但是却很容易被颠覆、反转和挑战”。①Schindler,S.,“Producing and Contesting the Formal/informal Divide:Regulating Street Hawking in Delhi,India”,Urban Studies,Vol.51,No.12,2014,PP.2596-2612.

三、中印大城市摊贩治理的相似性分析

1.法律制度上对街头摊贩经济的排斥

由于摊贩经济经常涉及到对城市公共空间的非法侵占,所以无论是在中国还是在印度,摊贩经营者所面对的制度环境都是不甚友好的。在中国,对摊贩经济的规制政策来自中央与地方两个层面。在中央层面,1992年6月国务院颁布的《城市市容和环境卫生管理条例》第14条规定:“任何单位和个人都不得在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施。”2003年国务院出台的《无照经营查处取缔办法》是到目前为止城市管理者查处摊贩经济的重要规定,该行政法规第3条规定:“任何单位和个人不得违反法律、法规的规定,从事无照经营。”而摊贩经济恰恰是缺乏证照情况下的经营形式。2009年出台的《食品安全法》也大大强化了对食品生产、流通经营的监管,食品摊贩自然受到国家的立法影响。该法第29条规定:“国家对食品生产经营实行许可制度。食品生产加工小作坊和食品摊贩从事食品生产经营活动,应当符合本法规定的与其生产经营规模、条件相适应的食品安全要求,保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害,有关部门应当对其加强监督管理,具体管理办法由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会依照本法制定”。一般而言,中央层面对摊贩经济的规制政策较为宏观和宽松,而来自于地方层面的规制政策则更加具体和严厉。以上海为例,2002年修订的《上海市市容环境卫生管理条例》第25条规定:“任何单位和个人不得占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品,影响市容环境卫生。经批准临时占用道路及其他公共场所堆放物品、设摊经营的,应当保持周围市容环境卫生整洁。”2006年修订出台的《上海市城市道路管理条例》第12条规定,城市道路范围内禁止下列行为,其中第4款为:“占用桥面、隧道堆物、设摊,占用道路堆放超过道路限载的重物”。2015年出台的《上海市食品摊贩经营管理办法》第14条规定:“在非临时区域(点)和固定时段从事食品摊贩活动行为的查处,严厉打击违法食品摊贩经营行为。”在印度,摊贩经济面临的制度环境相对宽松,但是正式制度对摊贩经济总体上是排斥的。虽然印度《宪法》第1 款g项高调规定了印度公民的职业自由,“一切公民均享有下列权利:从事任何专业、职业、商业或事业”,但是《宪法》同时也规定:“任何现行法律,凡因公共利益而对第1款g项所赋权利之行使加以合理限制者,其实施不受该款项规定之影响,该项规定亦不妨碍国家为此制定此类法律。”1951年出台的《警察法》规定:“任何人不得在任何街道或公共的地方通过下列方式造成阻碍:以公开展示售卖,或者在货摊、放人桶里、篮子里等任何方式进行售卖。”该法还规定警察有权驱逐任何在大街上的售卖。以印度大城市艾德迈赫巴德为例,对街头摊贩进行管制的法律包括孟买省市政联合体法(BombayProvincialMunicipalCorporationAct,1949)、孟买省警察法(Bombay Police Act,1951)、印度刑法典(Indian Penal Code,1860)、机动车管制法(Motor Vehicle Act,1988)、刑事诉讼法(Criminal Procedure Code,1973),以及古吉拉特邦市镇规划与城市发展法(Gujarat Town Planning and Urban Development Act,1978)等。加尔各答市就规定任何人都不能利用街道进行摆摊,违反此规定侵占公共道路的摊主将被认定为犯罪并不得保释。②蔡克蒙:《中国城管能从国外学习哪些经验》,《法学》2010年第10期。与中国的情况类似,印度法律虽然往往没有直接禁止街头摊贩经济,但是却通过限制摊贩对城市公共空间使用的方式排斥摊贩经济。

2.城市的“形象政治”与阶层利益冲突

中国和印度大城市摊贩经济的治理过程之所以矛盾重重,其背后的一个共同根源是城市的“形象政治”与阶层利益冲突。由于摊贩经济总体上无法摆脱“脏乱差”的形象,所以对城市形象是个显著的“污染”,城市政府出于“形象政治”的考虑经常选择牺牲摊贩经营者的利益。而随着中国和印度在经济发展过程中的社会阶层分化,社会利益日益多元化,不同社会阶层的利益偏好差异明显,对城市公共空间使用和城市管理政策的要求日益差异化。社会中高阶层的需求主要通过正规市场来满足,而摊贩经济满足的是社会中低端需求,并且对城市中高阶层而言,城市街道和公共空间被摊贩经济所占用,不仅削减了他们的生活便利性,而且污染他们对城市的视觉享受。所以,无论在中国还是在印度,社会高层和城市中产阶级一直是摊贩经济的反对力量。在中国的大城市,城市政府高度在乎城市形象,这一方面是因为一元化的集权体制的制度惯性,另一方面也是大城市社会中高阶层对城市形象高要求的政策传导效应。比如,2014年上海七部门联合出台的《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作实施意见的通知》中就在文件开头明确指出:“城市无序设摊是人民群众反映突出的本市城市管理领域顽症问题。”很显然,这些的“人民群众”主要是城市高层和城市中产阶级。印度的情况也大体类似。印度摊贩问题始终存在,但是学者发现到二十世纪九十年代摊贩治理问题才开始引起广泛关注,这主要是印度经济改革之后社会阶层变迁所形成的涟漪效应。1991年经济改革启动之后,印度新兴中产阶级兴起。从二十世纪九十年代中期开始,摊贩问题成为媒体广为报道的议题,争论通常在公民与非公民、秩序与失控、合法与非法等几对关系上持续。①Bandyopadhyay,R.,“Politics of Archiving:Hawkers and Pavement Dwellers in Calcutta”,Dialectical Anthropology,Vol. 35,No.3,2011,PP.295-316.印度学者Rajagopal指出,按照孟买中产阶级的观点,街头摊贩是“都市空间失控的象征”。②Rajagopal A.“The Violence of Commodity Aesthetics:Hawkers,Demolition Raids,and a new Regime of Consumption”,Social Text,Vol.19,No.3,2001,PP.91-113.还有学者甚至指出,街头摊贩和中产阶级之间关系是一场“阵地战”。但有的学者也认为,新兴中产阶级并不想彻底地从城市里赶走这些贫困人口,而是试图努力与这些贫民进行沟通,从而规制他们对城市空间的使用。或者说,新兴中产阶级与摊贩之间的冲突在于他们对公共空间使用上的争议。③Bhattacharya R and Sanyal K.,“Bypassing the Squalor:New Towns,ImmaterialLabour,and Exclusion in Post-colonial Urbanization”,Economic and Political Weekly,Vol.46,No.31,2011,PP.41-48.2003年,一个代表利益诉求的中产阶级环保组织向高等法院发起了一场公益诉讼,试图让法院裁决干预摊贩问题。高等法院在2005年裁决邦政府和市政联合体采取措施使得交叉路口在规定时间里是通畅的。可以说,在印度,“反对将摆摊行为合法化的主要动力来自于社会上层精英和中产阶级以及代表他们利益的NGO,他们认为街头摊贩大量侵占了城市的街道和其他公共空间,降低了城市的效率和生活质量”。④蔡克蒙:《中国城管能从国外学习哪些经验》,《法学》2010年第10期。

3.街头官僚的执法寻租与摊贩的贿赂行为

对中印大城市的摊贩经营者而言,他们每天都需要面对代表公权力的街头官僚的管制,以及这种管制异化之后的寻租行为。在中国的大城市,对摊贩经济管制的街头官僚主要是城管,以及街镇的准街头官僚,比如协管员队伍。一般而言,作为城市管理的一线队伍,城管(特别是协管员)的待遇较差、职业环境不佳,但同时却掌握相当程度的自由裁量权,这使得他们在执法过程中容易产生权力寻租行为。当然在现实中,摊贩对城管的态度也较为复杂,一方面,城管的管制,特别是不时出现的跨部门参与的运动式执法,使得他们的街头生意非常不稳定,工作环境十分紧张和危险,但是另一方面,多数摊贩经营者又认为如果没有城管的管制,街头秩序可能更为恶劣,他们的生意可能更加得不到保障。笔者采访的一位摊贩认为,“如果没有城管的管理,可能每天都会打破头”。所以在现实层面,摊贩与城管的对抗往往并不是常态,相反摊贩经常想方设法地与城管搞好关系,以确保城管能够给他们更多的空间和时间做好生意。比如2013年,某大城市的一个摊贩和笔者说,他们每个月一个摊位需要给城管缴纳300元的“罚款”,这个费用的名义是“罚款”,实际上是让他们做生意的“保护费”。在该市,摊贩向城管缴纳“罚款”并不完全是一种被迫,而且一些摊贩非常乐意贿赂城管,因为这种“小钱”会换来“大钱”,只要城管给他们时间和空间,这些小额贿赂是可以接受的,并且一旦城管接受了某种程度的贿赂,摊贩在心理和合法性上就得到了更大的保障,他们更加能够心安理得地在街头做生意。所以,摊贩真正害怕的不是交保护费,而是街头官僚的铁面无私和不通人情。在印度的大城市,情况比较类似,摊贩对街头官僚的贿赂行为也是常态化行为。许多研究印度摊贩的文献都记录了摊贩对基层官僚的贿赂现象。在一项对印度十大城市的摊贩调查报告中,提到大约60%-70%的摊贩有对基层官僚的行贿经历。这种贿赂也有被迫的性质,因为“如果他们停止支付贿赂,基层官僚就会驱逐他们,毁坏他们的商品”。“通常情况下,贿赂金额每天在2卢比到100卢比之间”。①Bhowmik,S.K.,&Saha,D.,“Street Vending in Ten Cities in India”,Delhi National Association of Street Vendors of India,2012.根据印度城市平等研究中心(Centre for Urban Equity,CUE)的一份基于对艾德迈赫巴德街头摊贩调查的工作论文中指出,有31%的被调查摊贩有贿赂的经历。贿赂的金额,至少每月300卢比,有的摊贩需要支付更多的保护费。②Mahadevia,D.,Brown,A.,Lyons,M.,Vyas,S.,Jajoo,K.,& Mishra,A.,“Street Vendors in Ahmedabad:Status,Contribution and Challenges”.Working Paper 20,2013,Centre for Urban Equity,CEPT University,Ahmedabad.在一项对871名摊贩的调查中,研究者发现在班加罗尔,超过半数的摊贩经营者要平均要拿出他们收入的15%去支付贿赂。③Williams,C.C.,&Gurtoo,A.,“Evaluating Competing Theories of Street Entrepreneurship:Some Lessons From a Study of Street Vendors in Bangalore,India”,International Entrepreneurship and Management Journal,Vol.8,No.4,2013,PP.391-409.

四、行政化排斥与政治性接纳:中印大城市摊贩治理模式的比较启示

从上述比较分析中可以看出中国与印度大城市摊贩治理既存在趋异性的一面,同时也存在趋同性的一面。在总体的治理逻辑上,中国大城市的摊贩治理走的是一条行政化排斥的道路,这种治理模式的基本特点是一种去政治化的行政管制过程,摊贩经济几乎无法取得制度合法性,强而有力的政府管制带来了表面上更为良好的城市秩序。而印度大城市则走上了一种政治性接纳的治理模式,这种治理模式是指摊贩治理过程充满着多元主体的政治性互动,摊贩经济的制度合法性在政治动员下得到一定程度的承认,而同时政治性接纳又导致政府难以形成强而有力的管制能力,导致城市秩序的相对失控。

1.经济结构、政治体制与中印大城市摊贩治理的趋异性

如果从根源上解读中印大城市摊贩治理的趋异性,那么中印两国在经济结构和政治体制上的差异是难以绕开的结构性因素。中国和印度虽然都处于工业化、现代化阶段,但是过去30多年来,中国一直以“世界工厂”著称,中国劳动密集型的制造业吸纳了大量人口进入正规就业体系。在中国,摊贩经济的产生逻辑主要不是因为缺乏正规就业的被迫而为,而在较大程度上是因为摊贩经营者基于利益最大化考虑的自主选择。在中国的大城市,作为一种个体或家庭经营的摊贩经济,这种生计具有很大的自主性,虽然会遭遇政府执法人员的严厉管制,但是在街头“打游击”下来的收入往往比在工厂上班更为可观。所以,在这种情况下,城市政府容易视摊贩经济为一种无序经济,这种就业形式也并不容易当作一种缺乏就业状态时的无奈之举而得到宽容。而过去几十年,印度以“世界办公室”著称,工业化明显滞后于中国,制造业为社会提供的正规就业岗位明显偏少,同时印度由于农业基础设施的短缺造成农业危机的加重化。在这种经济结构下,印度的大城市的摊贩经济不仅量大,而且不具有禁止的社会可能性,因为有大量的城市贫民和农村移民需要借助摊贩经济获得生计。在印度,相比中国,摊贩经营者更大程度上并不是因为讨厌制造业或者嫌弃制造业赚钱过少而被迫进入摊贩经济,而是因为制造业和正规就业岗位的缺乏而被迫进入摊贩经济。这种情况下,为了解决就业和社会稳定性,印度政府更容易出台接纳摊贩经济的政策措施。中印两国的政治体制也极大地影响了两国大城市在摊贩治理上的差异。在政策形成上,中国主要是一种“内输入”体制,社会缺乏组织化、制度化的利益表达渠道,摊贩经营者无从发生组织化、制度化的权益诉求行为,政府也容易更为快速地出台对摊贩经济严厉管制措施。而印度作为所谓西式民主的最大实践国家,在政策形成上偏向一种“外输入”体制,社会组织较为发达,政治系统也赋予了社会各集团影响现实政治的制度化机制。在这种政策“外输入”体制下,摊贩经营者更容易形成集体行动和政治势力,政府管制则更容易受到政治性抗争的干扰和减速,不太容易形成中国式的管制能力。

2.增长体制、阶层分化与中印大城市摊贩治理的趋同性

不过中印大城市摊贩治理过程也具有趋同的一面,比如法律制度环境都并不友好,城市政府的“形象政治”导致驱逐政策的此起彼伏。对中印大城市摊贩治理趋同性的理解,不仅需要结合中印大城市的经济增长逻辑来加以理解,而且也要将社会阶层分化的因素纳入考虑。对摊贩经济而言,中印大城市的地方政策都往往不够友好,这很大程度上是两个大城市所依赖的经济增长模式。在经济全球化时代,即便存在政治体制上的重大差别,中印两国大城市都必须服从于一种由资本驱动的增长体制。资本驱动的增长体制都促使城市政府追求高端经济,以实现GDP、税收和资本利润的更大幅度地增长,而摊贩经济这种低端经济则代表着落后、税收无着落以及城市空间运转的无效率。资本在城市空间上的表达很显然不是落后、非正规和影响城市秩序的摊贩经济,而是一种干净、有序、高效率和现代化的正规经济。在这种增长体制下,城市地方政府不仅面临着跨国竞争,而且还面临着国内其他城市的竞争,其相关政策出台不得不服从增长逻辑,而不是善待非正规经济的包容逻辑。随着中印两国经济的成长,市场经济在自动地分化社会,形成高中低不等的城市社会阶层。城市中高端阶层对城市形象和街道使用效率具有更大的偏好,而城市中低阶层则对生计和成本更为敏感,而对于城市形象或交通拥堵更少在意。在中印两国,这种阶层偏好差异都会被一定的机制传导为具有阶层偏向性的政策措施。而在增长体制的约束下,两国城市管理者都更容易服从社会中高阶层的利益偏好,而对于社会中低层的利益偏好置之不理。所以,虽然中印两国大城市在制度环境上差异较大,但是地方城市政府对摊贩经济的政策逻辑却具有相似性,这显然与两国地方政府所服从的增长逻辑和阶层政治存在重要关联。

3.中印大城市的摊贩治理模式:城市秩序与底层权利的平衡与取舍

由于不同的经济结构和政治体制,中国和印度大城市摊贩治理分别走上了行政化排斥和政治性接纳的道路,但是又在总体上体现了“异中有同”和“同中有异”的痕迹。实际上,中印大城市在摊贩治理过程中都面临着城市秩序与底层权利的平衡与取舍问题,即如何在维持现代化发展所要求的城市秩序的同时,为摊贩经济这种底层经济留有更大的空间。很显然,中国的大城市更多地偏向于城市秩序,对摊贩经济施加了更加不友好的政策环境,采取了更加强而有力的管制措施。而相比中国,由于经济结构和政治体制的差异性,印度的大城市地方政府不得不为摊贩经济留有更大的生存空间,虽然印度的大城市政府在社会中高层压力下试图压缩摊贩经济的空间,但是摊贩治理过程已经高度政治化,政府难以形成对摊贩经济持续有力的管制能力,从而为摊贩经济的生存发展留下了更多空间。值得指出的是,中印两国大城市在摊贩治理上的不同选择都可能是一种国情依赖和体制惯性,并不存在哪一种治理模式更为良好的问题。中国大城市的行政化排斥的治理模式带来了更为干净、整洁和高效率的城市秩序,但是在一定程度上牺牲了底层权利。而印度大城市的政治性接纳的治理模式则在给予摊贩经济更大生存空间的同时,使得城市秩序遭受更多的形象污染和秩序失控。但是笔者更愿意指出的是,摊贩经济作为一种社会中底层集中受益的非正规经济,具有诸多方面的正功能,比如解决就业、穷人增收、生活便利化、降低生活成本和维持社会稳定等等,这些正功能实际上需要中国大城市的城市管理者给予更多的重视。特别是当下中国,经济上面临较大的下行压力,社会总体就业形势趋于紧张,城市地方政府似乎更需要更新理念,以一种更加包容的心态为摊贩经济留有更大的生存空间。

(责任编辑:徐澍)

The Governance of Street Vendors in Megacities of China and India:Administrative Elimination and Political Acceptation

YE Min

(The Humanity School of East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

After close comparison of the two countries'experiences,the article finds that China and India take two different models to govern street vending economy,the city governments of China prone to take administrative elimination policy,while the city governments of India more willing to take political acceptation policy.The differences of China and India in political system and social conditions help us to explain the dissimilarities of street governance,while the reasons of similarities root in the class collision and growth regime in the two countries.

China;India;street vendors;governance

本文为中国博士后科学基金面上资助项目“中印大城市摊贩治理模式比较”(2015M581539)和华东理工大学中央高校基本科研业务费项目(222201522005)的阶段性研究成果。[作者简介]叶敏(1984-),男,华东理工大学人文科学研究院讲师,华东理工大学中国城乡发展研究中心研究人员。研究方向:城乡基层治理、中印治理比较。

F912.81

A

1008-7672(2016)03-0010-10