中印人力资本竞争力的比较分析

2016-09-09李文静

李文静

(华东理工大学社会与公共管理学院,上海 200237)

社会学与社会工作

中印人力资本竞争力的比较分析

李文静

(华东理工大学社会与公共管理学院,上海 200237)

虽然印度GDP仅为中国的五分之一左右,但其GDP增速正在逐渐超越中国,人力资本在其中起到了关键作用,对比中印人力资本可以发现:(1)印度小学和大学入学率与中国非常接近,虽然教育质量与中国仍有一定差距,但由于人口年轻化,在数量上超越中国很快可以实现。这为印度产业工人和高端人才发展提供必要的储备力量。(2)印度中学入学率与中国差异仍较大,但在可预见的未来,这一差距必将缩小。(3)中国的产业工人和生产性服务业优于印度,应充分利用这一优势打造“中国制造”品牌。(4)印度限制劳动力自由流动的因素主要是土地制度和部门划分,中国则主要是户籍制度和行业、部门分割。中国应尽快打破分割,通过人力资本的动态调整优化人力资本配置。

人力资本 印度 中印 劳动力 教育

一、问题的提出

诺贝尔经济学奖得主Krugman曾对亚洲的投入推动型的经济增长模式进行了批评,①Krugman,P.“The Myth of Asia's Miracle.”Foreign Affairs,Vol. 73,No.6,1994,PP.62-78.他认为主要依赖投入推动型的经济增长很难长期持续下去,换言之,经济的长期增长应依赖于技术进步和全要素生产率的提高。中国长期依赖资本投入和人口红利的投入推动型模式正在转型,同时学者也普遍担心中国会陷入“中等收入陷阱”。②③④Huang,Y.P.,Qin,G.and Xun.W.“Financial Liberalization and the Middle-income Trap:What Can China Learn From the Cross-country Experience?.”China Economic Review,Vol.31,No. 5,2014,PP.426-440.Wang提出“中等收入陷阱”的“三明治”理论,认为中等收入国家面临低收入国家的“追逐效应”与发达国家“压制效应”两个方向的挤压,特别当低收入国家的劳动生产率变大而处于某一段中间值的时候,“追逐效应”就会产生,使得中等收入国家更加容易跌入“中等收入陷阱”。①Wang,Yong.“International Trade,Economic Growth,and Middle Income Trap.”Shanghai Macro Workshop Shanghai Shufe (2011).

对中国而言,在新兴经济体中,由于地理位置、人口、经济增速等禀赋的相似性,印度是最容易通过劳动生产率的提高而对中国产生“追逐效应”的国家,因此研究其人力资源数量及人力资本状况就显得非常重要,另一方面,人力资本对中国现阶段的转型期发展也有着至关重要的作用,因为人力资本的提高可以通过两个途径影响到全要素生产率的提高:第一,人力资本通过决定一国国内的技术创新能力从而直接影响全要素生产率水平;第二,人力资本通过影响一国国际技术溢出的吸收能力从而间接影响全要素生产率水平。②Benhabib,J.and Spiegel.M.M.“The Role of Human Capital in Economic Development Evidence From Aggregate Cross-country Data.”Journal of Monetary economics 34.2(1994):143-173.因此,对中印人力资源数量及人力资本的状况进行对比分析,以期发现中国人力资本的比较优势及需要改进的地方。

本文首先对中印人力资源的数量进行对比,现有研究将中印人力资源未来数量的量化对比还不够细致;然后,从教育、“干中学”和健康三个方面对中印的人力资本进行对比分析,在充分理解中印人力资本现状及发展趋势的基础上,对中国未来人力资本的发展提出优化意见。

二、中印人力资源数量的对比分析

表1 中印国家概况对比(2014年)

印度的国土面积约为中国的三分之一,但人口总量却与中国相当,人口年龄结构相对年轻,印度人口年龄的中位数只有26.4岁,比中国年轻11岁。印度的经济总量约为中国的五分之一,但由于经济增速处于上升通道并逐渐超越中国,未来与中国的差距呈缩小趋势。印度的城市化率比中国低21%,大部分人口仍生活在农村。印度的平均用工成本相对中国便宜很多,仅为中国的17%,具体见表1。

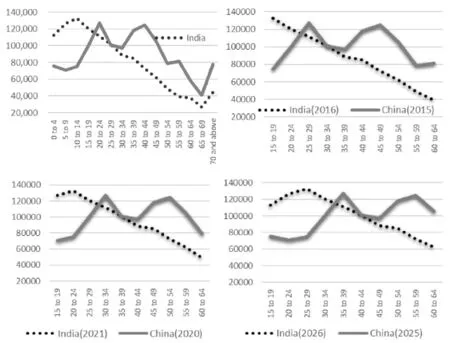

对中印的人口年龄结构发展趋势进行对比,绘制出图1,可以看出:(1)印度年龄结构相较于中国更为年轻,并且随着时间的推移越来越明显。2015-2016年印度的年龄结构表现出一条向右下方倾斜的直线,而同年中国的人口年龄结构表现为M型,两个高峰为25-29岁和45-49岁,10年后,印度人口年龄结构的峰值为25-29岁,而中国的年龄峰值为35-39岁和55-59岁,印度的劳动年龄人口多是青壮年,而中国则是中老年。(2)印度的劳动年龄段人口将在未来5内追上中国。印度劳动年龄段人口目前比中国少1亿人左右,但如果维持现有退休年龄不变,③印度目前男女退休年龄均为60岁。约5年后印度劳动年龄段人口将追上中国,10年后印度劳动年龄段人口比中国多6000万左右。(3)印度的劳动年龄人口多分布在第一产业。因为印度的城市化率比中国低20%左右,且城市化速度增速较慢,④李文静、刘红:《中印城市规模、城市化时空变迁及其动力机制的对比研究》,《华东理工大学学报(社会科学版)》第2015年第5期。印度的劳动人口主要集中在第一产业,而中国的劳动人口则主要集中在第二、第三产业。(4)中印人口年龄结构均会随女性生育率变化而变化。如图2所示,印度女性生育率在持续稳定地下降,而中国女性生育率在1997以后基本保持平稳,随着中国普遍二胎政策的实施,中国女性生育率若能重回2.1以上,中国劳动年龄人口结构在未来有望改观。

图1 中印人口年龄结构对比

图2 中印女性人均生育数对比

单纯看人口总量还不足以对未来中印劳动人口数量进行预测,通过查询国际劳动组织(ILO)网站,可以找到2015年中印劳动参与率数据(ILO预测),见表2。可以看到中国的平均劳动参与率比印度高15.34%,原因在于印度女性劳动参与率过低,平均比中国女性低35.62%;而印度男性的劳动参与率其实高于中国男性。从不同年龄的劳动参与率来看,中印劳动者劳动参与率最高的年龄段均为35-44岁。因此,随着年龄增长,劳动者的劳动参与率呈现出倒U型结构。

表2 2015年中印劳动参与率

表3 中印劳动人口数预测

由于分性别各年龄阶段的劳动参与率相对稳定,①参见ILO网站2005年和2010年数据。我们可以依据表2对中印目前和未来10年内的劳动人口数进行预测,见表3。可以发现:(1)印度男性和女性劳动参与人数在未来10年会持续增长;(2)中国男性和女性劳动参与人数在未来10年持续下降;(3)印度男性劳动人口在未来10年内将超越中国男性劳动人口,印度女性劳动人口仍与中国女性劳动人口数保持较大差距;(4)未来10年,印度劳动人口数仍与中国劳动人口数保持一定差距,但差距在缩小,由现在的2.85亿人缩小到10年后的1.57亿人。

三、中印人力资本的教育水平分析

受教育水平是人力资本的重要组成部分,对劳动生产率提高和全要素生产率提高都有重要作用。Krugman曾指出:新加坡在1966-1990年间年均8.5%的经济增速主要得益于劳动参与率的提高和劳动力受教育水平的提高。①Krugman,P.“The Myth of Asia's Miracle.”Foreign Affairs,Vol. 73,No.6,1994,PP.62-78.下面将对中印识字率、人力资本存量和各级学校入学率情况进行对比。

(一)中印识字率的对比分析

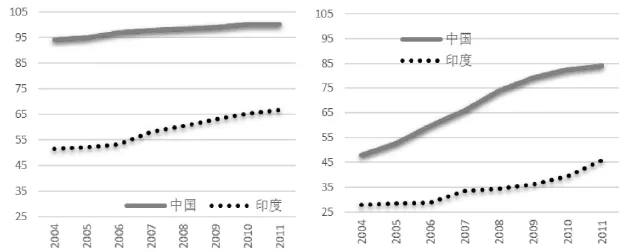

识字率是人类发展指数的组成部分,也是衡量受教育水平的基础指标。识字是个人全面发展的基础,使他们更好地理解社会、政治、文化环境,是个人参与社会劳动的基础条件之一。中国识字率已经达到95%,印度距中国尚有22%的差距。因为不识字人群多在农村,所以印度识字率和印度城市化进程较为滞后有一定的关系。按照每10年10个百分点左右的增长速度,印度可能在20多年后在识字率上达到与中国相当的水平。

图3 中印识字率对比

表4 各类受教育程度劳动力占比及人力资本存量对比

(二)中印人力资本存量及国家对教育的支持力度

对比中印各类受教育程度的劳动力占比可以发现:(1)印度高等教育劳动力占比高于中国,这并不能说明印度的高等教育发展更快,而是由印度平均劳动参与率偏低导致的。而中国则由于1999年的高考扩招,接受过高等教育的劳动力占比在10年间增长147%;印度10年同一指标增长60%。(2)印度研发人员占比只有中国的17%。虽然印度高等教育劳动力占比很高,但从事研发的人员占比却不大。(3)印度中等教育与中国差距较大,且差距有进一步拉大的趋势。印度在2000-2010年间接受过中等教育的劳动力占比和绝对数都有所下降。(4)印度未接受过教育的劳动力占比远超中国。虽然这一比重在迅速下降,接受过小学教育劳动力迅速提高 ,印度2010年仍有40.2%的劳动力未接受过教育,这对印度经济发展仍是一个较大的挑战。

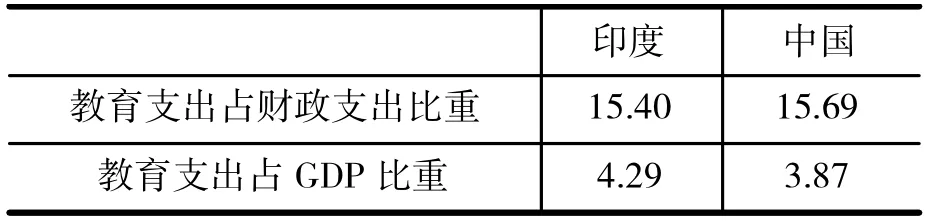

表5 中印教育支出占比(2013年)

图4 中印小学毛入学率(左)及小学辍学率(右)

图5 中印初中毛入学率(左)及高中毛入学率(右)

从政府对劳动力的重视程度来看,中印两国政府对教育支出占比基本上相当(见表5),但由于印度GDP约相当于中国21.5%,所以两者的绝对差距还是比较大。

(三)中印教育发展趋势的对比分析

从毛入学率来看(图4),印度和中国的小学入学率均超过了100%,小学教育普及都达到了较高水平。但印度6-11岁儿童的辍学率偏高,虽然在10年下降了一半左右,但仍有20%的小学生会最终退出小学教育,而中国的小学辍学率一直较低,多年来没有超过1%。

从中学的毛入学率来看(图5),中国的初中教育基本上达到普及水平,而印度的初中入学率虽然基本上保持了每年2%左右的增长,但至2011年该入学率也只达到66%,与中国尚有较大差距。中印两国的高中毛入学率均增长较快,但两者差距较初等教育差距更大,约有38%的差距。

从生师比来看(图6),印度在小学、初中和高中阶段的生师比均约为中国的两倍,老师的负担相对中国明显更重;另一方面,中国的生师比自2002年后呈现了明显的下降趋势,而印度的变化趋势则不明显。

图6 中印小学(左)、初中(中)、高中(右)生师比

图7 中印大学毛入学率

中国和印度的大学教育在过去20年中都经历了快速的扩张,中国大学在校生规模排名第1,印度紧随其后排名第2。2006年以后,两国的大学毛入学率的差距逐渐缩小,目前两者的差距已不足5%,如图7。

从大学的质量来看,根据国际上比较权威的QS排名,①http://www.topuniversities.com中国排名前5的大学在金砖国家大学排名分别为第1、2、3、6、6名,印度排名前5的大学在金砖国家大学里的排名分别为第5、13、16、18和20名。中国大学的综合质量优于印度。

四、中印“干中学”人力资本对比

在工作中积累的行业经验有利于生产效率的提高和知识总量的增加,必要的相关行业劳动力储备是一个国家承接相关投资的必要条件。

(一)中印劳动力就业结构

中印劳动力就业的行业结构体现出了明显的产业结构变化规律:(1)农、林、渔业劳动就业人数在逐渐减少,但在就业结构中仍占有非常重要的地位。(2)印度的制造业和建筑业就业人数超越中国城市户口相关从业人数。在表6中,中国制造业只统计了城镇户籍人口,可能导致中国制造业就业非常明显地低估。莫迪政府提出了“印度制造”计划(Make in India Campaign),现有的制造业和农业从业人员有望为印度制造业发展提供充足的人力资源储备。(3)印度服务业就业偏向于生活型服务业。虽然印度的第三产业在GDP中占比达53%,但其服务业就业多集中在贸易、住宿和餐饮业,生产型服务业就业人员偏少。

表6 中印行业就业结构(万人)

(二)中印的“非正规就业”

印度就业的一个典型特征是“非正规就业”,“非正规就业人员”是指在非正规部门就业或虽在正规部门工作但不享受相应劳动保护和社会保障的就业人员。在印度,劳动法规的核心是《工业纠纷法》,该法规要求雇工在100人以上的企业解雇工人时必需经过政府同意。①郑宇:《从“世界工厂”到“全球办公室”——中印制度与经济发展模式比较》,《世界经济与政治》2015年第7期。这个旨在保护工人权益的法规却成为印度工人进入正规部门的绊脚石,由于担心正规就业工人不好解雇,企业不敢大规模招募正式员工,这使得多数企业保持在较小规模难以获得规模优势;而一些大企业也尽可能地采用临时聘用的方法来规避法律。在印度,非正规就业大概占总就业的91.8%(2012年数据,ILO),即使在正规就业部门,也有46%左右就业人员属于临时聘用或在辅助部门,属于非正规就业。在中国,“非正规就业”没有官方统计数字,比重约为32.6%(2010年数据,ILO)。

“非正规就业”不利于人力资本的提高,非正规就业部门掌握的劳动技术和对员工的劳动培训比正规就业部门要差,限制了劳动者的职业发展;另一方面,企业出于规避劳动法规和降低劳动成本的考虑,分解工序交给“非正规就业”的劳动者工作,不利于企业的技术创新。张延吉等(2015)利用中国数据计算得知,“非正规就业”对经济促进的临界点为38.03%,超过这一数据,“非正规就业”对经济增长产生负向影响。②张延吉、陈祺超、秦波:《论城镇非正规就业对经济增长的影响——基于我国31个省区市的面板数据分析》,《经济问题探索》2015年第3期。因此,印度过高的“非正规就业”比重不利于印度的人力资本积累和经济增长。

(三)劳动人口流动和迁移

劳动力流动是人力资本动态配置的实现过程。流动可以促使人力资源与物质资源组合的不断优化,使潜在资源变为现实生产力。中国和印度都是人口流动大国。①印度在统计上的人口迁移分为两种,一种是以出生地划分的,一人若在被调查时居住地与出生地不同则被统计为移民;另一种是以最后居住地划分的,一人在被调查时与上次被调查的居住地不同则被统计为移民。中国在统计上的移民认定则是按人户分离来认定,认定标准为居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上。根据2011年印度人口普查,按出生地划分的移民有2.59亿人。②李涌平、江维:《印度2011年人口普查和展望》,《人口学刊》第2013年第5期。因为印度人口普查官网尚未公布移民数据,暂时引用国内学者发表的数据。中国2010年人口普查表明,按出生地划分的本省其他县市区移民1.14亿,跨省移民9580万。印度由于自身传统,人口流动不受限制;而在中国,由于户籍制度及捆绑在户籍制度上的社会保障、子女入学、购房购车等各种政策,人口流动受到的限制较多。印度的流动人口总数远远超过中国。

人口流动除了空间上的流动,还有城乡间和部门间的流动。虽然印度人口在统计上的空间流动大于中国,但按城市化率的增长来看,城乡人口流动低于中国,③李文静、刘红:《中印城市规模、城市化时空变迁及其动力机制的对比研究》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2015年第5期。这在一定程度上与印度的土地私有制度有关。④郑宇:《从“世界工厂”到“全球办公室”——中印制度与经济发展模式比较》,《世界经济与政治》2015年第7期。另一方面,由于印度正式部门和非正式部门的鸿沟非常明显,人口在两个部门间的流动也非常少,这在一定程度上限制了人力资本的提高。行业间的工资差异也可以在一定程度上说明行业间的流动难度,从表7中,可以看到,中国行业工资差异的变异系数为1.95,而印度为1.56,中国行业间的工资差异更大,劳动力的行业壁垒更为明显。

表7 中印主要行业收入对比(人民币:元)

总的来看,印度的土地制度、正式部门与非正式部门之间差异限制了劳动力的自由流动,而中国的户籍制度和行业壁垒限制了劳动力的自由流动。人力资本的动态配置都在一定程度上受到影响而没有达到最优效果。

五、中印人力资本健康状况对比

健康是人力资本的重要组成部分,在微观层面,良好的健康状况会延长个人寿命,增加寿命期间的“无病工作时间”,并提高单位时间的工作效率。在宏观层面,国民身体素质的提升有利于提高人力资本的生产潜能。

通过表8中印国民健康指标的对比可以发现:(1)印度人口平均健康状况不及中国。特别是健康寿命比中国小10岁,为58岁,而印度男性和女性的退休年龄均为60岁,也就是说印度人在退休前健康就普遍出现问题。但同时因为印度平均寿命偏低且人口结构非常年轻,老年人的抚养在印度还远远不成为问题,但人口老龄化和平均寿命的延长给中国带来了巨大的压力。并且,印度儿童的营养状况、婴儿存活率及成人存活率表现均不及中国。(2)印度的制药人员密度是中国的两倍左右。这是印度在健康指标上唯一优于中国的一项。(3)印度人均卫生费用约为中国的三分之一。印度人在健康方面的投入不及中国,同时由于印度大部分人口还生活在农村,使用改善过卫生设施的人数比与中国还有较大差异。

六、主要结论及讨论

中国和印度虽然同为人口大国,但人口红利在中国趋于结束,在印度却刚刚开始。对中印人力资源数量和人力资本进行对比,可以得出以下一些结论:

1.2020年左右,印度的劳动年龄人口数将追上中国,但由于劳动参与率(特别是女性的劳动参与率)偏低,印度的劳动人数在未来10年并不会超过中国。由于劳动成本远低于中国,印度的劳动力在吸引FDI方面更有优势。

2.印度识字率仍然偏低。但由于印度小学教育已经普及,且人口年龄结构非常年轻,人均寿命又相对较短。识字率在未来将有快速的提升,规模化的重复劳动对于印度人的门槛将越来越低。

3.印度的中等教育与中国还有较大差距,中国已基本实现初中教育的普及,高中教育的入学率约为印度的两倍,但由于中国中等教育入学率已达到较高水平,中印之间差距必会缩小。中国在这一差距缩小过程中,应尽可能发挥中等教育对学生培养的优势,通过发展职业教育、增强学生动手能力等培养更适合社会发展需要的劳动者。

4.印度的高等教育和中国差距已经非常小,且因为印度学生拥有天然的英语优势,在接受发达国家知识溢出方面能力更强。中国应更多地加强高等教育对人的全面发展的培养,通过国内外联合办学、创新创业竞赛的方式提高大学生的创新能力和发达国家技术接受能力。印度研发人员数量相对中国仍有较大差距,中国研发人员的国际交流、激励机制的改进有利于优化中国在研发方面的相对优势。

5.印度的教育质量与中国尚有一定差距。印度的生师比约为中国两倍,且差距没有缩小趋势。中印两国对教育支持的力度相当,但由于中国经济总量更大,年轻人比重更小,所以人均教育投入远大于印度,中国应尽可能利用好这一教育投入优势,注重培育学生的学习能力和做好教育服务均等化。

表8 中印国民健康指标对比

6.中国制造业的长期发展为中国培养了大批熟练的产业工人,中国生产性服务业就业人员数量也高于印度。发挥这一比较优势,有利于提高中国制造的质量和制造业产业的扩张速度,树立“中国制造”新的品牌形象。

7.从人力资本的动态配置来看,印度的土地制度、正式部门与非正式部门之间的鸿沟限制了劳动力的自由流动,而中国的户籍制度和行业壁垒造成了劳动力流动障碍。中国应逐渐打开捆绑在户籍上的各种公共服务,并消除行业间、部门间的人员流动障碍,促进劳动力的自由流动。

8.中国人的平均健康状况明显优于印度,健康寿命比印度高10岁。通过自愿提高退休年龄、鼓励返聘等措施可有效降低人口实际抚养比,提高劳动力蓄水池中国的劳动力数量和质量。

总的来看,中国人力资本的平均状况优于印度,但用工成本也高于印度,在吸引FDI的能力方面要大打折扣,应通过加强对外交流、扶植中国自主品牌优势产业,鼓励创新,增加社会流动性等方式调动内部的经济增长能力,避免印度的“追赶效应”使中国陷入“中等收入陷阱”。

(责任编辑:徐澍)

A Comparative Study on the Human Capital Competitive Power of China and India

LI Wenjing

(School of Social and Public Administration,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

Comparing India's and China's human capital,we can get following conclusions:(1)The gross enrollment ratio of primary school and tertiary education of India is close to China.Although India's educational quality haven't caught up with China,India's graduate number will surpass China soon,which will provide the necessary reserves for the development of industrial workers and talents in India.(2)India's secondary school enrollment rate still has a large gap with China.But in the foreseeable future,the gap will be narrowed.(3)China's industrial workers and producer services are better than that in India.China should make full use of this advantage to create a“made in China”brand.(4)In India,the power restricting the free flow of labor are mainly the land system and sector division.In China the power are Hukou system and sector division.China should break the segmentation as soon as possible,optimizing the allocation of human capital through the dynamic adjustment.

human capital;India;China;labor;education

中印社会比较研究

本文系中央高校基本科研业务费专项资金WE1323002的阶段性成果,同时也受上海市重点学科建设项目“社会学”(B501)资助。

李文静(1980-),女,华东理工大学社会与公共管理学院行政管理系讲师,经济学博士,主要从事应用经济学研究。

FC924.3/.7

A

1008-7672(2016)03-0030-11