新疆和田玉的发现及流通

2016-09-08刘静-文

刘 静-文

新疆和田玉的发现及流通

刘静-文

中国有着8000年的玉文化,作为我国古代文明的重要标志,和田玉的发现、使用和传播深刻地影响了中国古代文明和传统文化。通过考古发现和塔里木盆地南缘发现的古玉,确认了在距今7000年左右的新疆和田境内居民已开始使用和田玉制作工具,随后和田玉传入内地。

【主题词】和田玉玉文化制作传播

从新石器时代晚期开始到清代,和田玉一直是中国古玉器的主要玉材。用和田玉制成的玉器,具有鲜明的民族特色,是中华民族文化宝库中的珍贵遗产和艺术瑰宝。

中国在青铜礼器出现之前,有一个使用玉礼器的时代[1]。据安阳殷墟妇好墓、江西新干商代大墓等处出土玉器的鉴定得知,已有相当一部分玉料来自新疆和田。和田玉是品质优越的玉石,尤其是白玉河所出的羊脂白玉,名扬四海,蜚声寰宇。昆仑神话传说,能够成为中国先秦东方蓬莱神话传说体系之外的又一大神话传说体系,与昆仑山前精美的和田玉是分不开的。

和田玉石原生矿多在海拔4000米的高山上,经剥蚀、冲刷,有些矿块带入附近河流或山前戈壁滩上。因此,昆仑山北坡的主要河流,玉龙喀什河、喀拉喀什河、克里雅河成为出产玉石的主要河流,戈壁玉则分布在策勒县与洛浦县的山前地带。在和田玉龙喀什河畔、克里雅河上游、尼雅河上游均发现中石器时代晚期至新石器时代早期的打制石器[3],没有发现玉器,但它们为和田玉的发现和使用奠定了基础。和田玉何时传入中原,有学者认为早到距今6000年[4]。和田土著居民发现使用和田玉的历史应该早于此年代,至少距今超过7000年。和田玉传入中原及其他地区前,先是被生活在和田大地上的人们发现并使用的,然后通过文化交流传入中原和其他地区,并被传播地的琢玉艺人和上层人物认知和接收。

西安半坡博物馆有仰韶中期的玉斧、玉铲(距今6600多年),陈葆章先生认为是和田玉。陕西省南郑龙岗寺出土玉器,其中一件玉铲,有学者认为可能是和田玉[5]。通过考古发现,二里头遗址出土的白玉柄形器,凡是亲眼目睹过此白玉柄形器的老玉工和玉器研究家均异口同声地认定其玉材为“和田白玉”[6]。在姜寨遗址中出土有玉佩饰、玉簪、玉环、玉瑷、坠珠等,其中有的玉材为软玉,有一件青白玉三角饰如同和田玉,可能来源于新疆。特别是距今6000余年的关中地区仰韶文化遗址中,出土了和田玉玉器,更把和田玉的开发、利用历史大大推前[7]。1976年,中国社会科学院考古研究所发掘了妇好墓,该墓出土了755件玉器,经鉴定,其中有一些玉器是用和田玉琢成的[8]。齐家文化玉器使用的玉材,也有新疆和田玉,玉礼器以和田玉为主,兵器和饰品仅部分用和田玉[9]。因此有学者认为,夏朝已确立了和田玉在王室中的主导地位[10]。现存已经确定为距今4000~5000年的40柄无孔玉斧均出于楼兰古遗址,也都是由考古学家在遗址地表上采集的,其中有的使用痕迹明显,也有的不甚明显[11]。

2005年之前,和田地区区域内几乎没有发现早期的玉器。但随着克里雅河流域考古调查的深入,在圆沙古城北部的古河道发现了玉斧,颜色以青、青白为主。其中一件几乎达到羊脂玉级别的玉斧,长约15厘米,宽约5厘米,厚约2厘米,形体较大,玉质细密,堪称玉斧中的精品,玉料似乎来自克里雅河上游的山流水。这也是考古工作者第一次在和田境内发现早期的玉器。随着和田玉价格的暴涨,那些陪同考古人员发现玉器的驼工及民工,成为了不断进入克里雅河下游流域沙漠腹地找寻古玉器的主力军,因此大量的玉斧、玉珠、玉权杖头等流入市场,被玉石爱好者收藏,也使我们有机会见到更多的史前玉器。

我们今天见到的玉斧基本上来源于克里雅河下游流域:最大的长30余厘米,宽15厘米左右,厚约2厘米;也有长约20厘米的;长约10厘米、宽约5厘米的玉斧数量最多,这种玉斧尺寸大小适中,手握舒适;长约5厘米、宽约3厘米的玉斧也占有一定的数量;最小的长3厘米左右,宽约2厘米,刃部利,应该称为玉刀似乎更合适。见到唯一的一件带有圆孔的青玉斧,肩部以下三分之一处圆孔,很像钺,与大汶口文化江苏省新沂市花厅遗址出土的玉斧[12]形制非常接近。玉石来源是和田玉龙喀什河的籽料,少部分可以确定是克里雅河上游的山流水。

制作玉斧采用打制和磨制相结合的工艺,一面保留玉石的原始面,另一面打击剥离出玉核,玉斧两侧有明显的打击修整痕迹。玉斧的刃部一面保留利用了玉的天然弧度,剥离面则修整出刃部,保留的一面一般有天然的皮色(见图1),这也是和田籽玉的特色。有一些玉斧的剥离面打击痕迹清晰,磨制也不平整,比较粗糙。有一些玉斧几乎肉眼无法观察到打击痕迹,磨制相当精细,不懂和田籽玉特征的人,基本无法分清楚哪一面是打磨修整面,显然玉器制作工艺已有了显著的提高。除了磨制技艺更加精细,应该使用了解玉砂。

图1

图2

图3

带孔玉斧(钺?)的钻孔可以明显地看出已使用了桯钻法,采取单面钻孔。由于钻杆的自然损耗,造成孔壁逐渐缩小,钻孔开钻的孔径明显大于钻出孔(见图2)。钻杆应该使用的是当地的硬木材质红柳,带动解玉砂旋转,即古人“它山之石,可以攻玉”的基本原理。有一件和田青玉籽料玉斧,玉斧侧面留下了非常清晰的切割面,向我们展示了从一块玉料切割制作成玉斧的过程(见图3)。从玉斧的形制和使用功能来说,它还是一件半成品,但向我们证明当时已掌握了锯切割工艺。此件玉斧没有一次性锯切割到底,留下了砸掰后形成的断截面,似乎向我们显示了切割制作玉器的漫长与枯燥及做玉人的不耐烦心情。

新疆文物考古研究所2005年在克里雅河下游流域调查时发现一件用青玉制作的箭镞(见图4),长约4厘米,宽约2厘米。箭镞呈阔叶形,除尾部外,通体磨出刃面,尾部狭窄有凹槽,便于固定。我们见到的玉珠也出自克里雅河下游流域,甚至出自克里雅河下游北方墓地,因为小河墓地也曾出土相同类型的玉珠。玉珠大体可分成两种类型,一种为圆饼形,钻孔处凹陷,很像苹果的两面凹窝,中间部位较厚,向周边逐渐变薄,直径2至3厘米。钻孔采用两面开钻的方法,在玉珠中部链接打通,形成典型的圆锥形孔(见图5)。另一种是圆柱形,钻孔为单面桯钻钻孔,形成孔径一头大,一头小(见图6)。还有一件切割打磨呈长方体的碧玉,长约3厘米,宽约2厘米,在中间偏长边的部位,留下了清晰的管钻痕迹(见图7),不知何原因钻了约2毫米便放弃了。当时的管钻工具,应该是骨钻,不排除当时是此块和田碧玉的硬度及骨管的脆弱,导致最终半途而废。

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

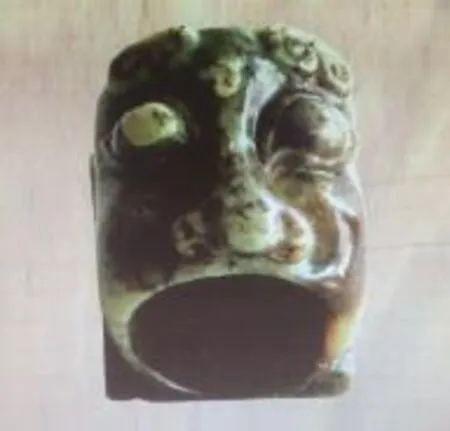

见到了几件玉权杖头,分别是青玉、岫玉(见图8)、白玉(卡瓦石)(见图9),后两种玉严格意义上不属于和田透闪石玉。权杖头直径约7厘米左右,采用了单面钻孔技术,开钻口孔径约1.5厘米左右,钻出口孔径约1厘米左右。钻孔位于正中的位置,孔口相对成一线,没有打偏的现象,孔壁非常光滑,足见当时高超的钻孔技艺。

当然还有数量很多的玉球(见图10),形制基本是圆形或圆方形,大的直径约10厘米,小的直径4厘米左右。大的石球基本呈扁圆形。玉料基本上是来自玉龙喀什河的籽料,包括羊脂白玉、白玉、青玉、青花等。制作工艺相对简单,没有见到切割、抛光等技艺留下的痕迹,可以清晰地看到打磨的痕迹。

图13

图14

2011年,于田县文物管理所征集了一件珍贵的柱状人头青铜像(见图11、图12),出自克里雅河下游流域。长约5厘米,直径约1厘米。上半部是人头像,两眉凸出,双目外凸,鼻子夸张,嘴唇厚实,口微张,双耳从眉毛到嘴唇处,呈圆角长方耳,右耳略残,用凸脊线显示出胡须的造型。似乎头戴牛角形筒帽,脑后勺有4根脊线伸出帽檐,可能是表示头发,后颈部位有4道横脊线。下半部的铜体是空心,可以套接在其他物体上。此件造型夸张的青铜塑像,似乎与齐家文化有着一定的渊源。齐家文化玉器人面琮,也有着造型夸张的凸目和鼻子(见图13)。齐家文化玉器类似标样中,大多数也是有突出的“纵目”,人面琮双目特大,特别突出,也特别立,又与三星堆纵目人面青铜器有一定的关系,一脉相承是必然的[13]。一件造型奇致的玉斧(见图14),玉斧的一竖横面形成直线,另一面形成较短的凹弧面,形成圆弧形的斧刃。玉料来源是玉龙喀什河籽玉,青花带红皮。玉斧有銎,系单面桯钻法钻孔,手握部位保留了籽料特有的天然皮色,銎孔下有两道研磨形成的一圈凹槽。凹槽以下的斧面打磨、抛光精细,堪称玉斧中的精品。此种造型的玉斧又可以在齐家文化的玉器中,见到及其相似的造型(见图15)。凹槽下有倒“人”字形纹,钻孔是在横面,同样是单面桯钻法钻孔,但称为钺。显示了两地有着玉文化的交流。

图15

图16

通过和田古玉器的发现地,我们可以确定两个区域,克里雅河下游流域和塔里木河下游流域,也就这两个区域古文明有着对和田玉的开发、加工、利用的历史。在距今4000年左右,以小河墓地为代表的小河文明同克里雅河下游流域的北方墓地,有着惊人的一致,向我们证明了两地在远古时期的紧密交流。应该在至少距今7000年左右,当地人发现并了解了和田玉的属性,加工、利用制作简单的打制生产工具玉斧(见图16)。同时不久之后,直接或间接通过贸易输人中原。因此很多学者认为早于丝绸之路,存在一条以和田玉为产地的“玉石之路”[14]。在“玉石之路”形成早期,存在以和田河、克里雅河、塔里木河为主线路的玉石文化传播网络,因为在当时这三条大河是相通的。在这一区域产生了早期简单的打制玉斧,之后逐渐发明了打磨、切割、钻孔、抛光等制玉技艺。在距今6000年左右至4000年左右,在塔里木盆地东部的古楼兰区域和中西部的克里雅河区域,形成了存在制作玉石生产工具及少量饰品的文化圈。由于和田玉没有形成具有“珍宝性”和“社会性”的高度统一[15],不像祖国玉文化圈一样,玉和玉器成为通达人和神之间的神物,开始出现神化和具有普遍性[16]。随着青铜工具的成熟使用和铁器时代的来临,制玉技艺走向了衰落,几乎同齐家文化的衰落在同一时期。最终只具有“珍宝性”性质的和田玉,在生产工具上被更加实用的青铜工具取代,和田玉成为了输往内地的珍贵资源。和田玉也是通过和田河、克里雅河传人塔里木河下游区域,向东通过河西走廊及向南进入柴达木盆地的青海道传人中原。

注释:

[1]牟永抗、吴汝柞:《(水稻、蚕丝和玉器——中华文明起源的若干问题》,载《考古》1993年第6期。

[2]维京武:《龙岗寺遗址出土的仰韶文化玉质生产工具——兼论玉器与中国古代文明的形成》,《海峡两岸古玉学会议论文专辑(1)》,台北,2001年第132页。

[3]《人类学学报》,1989年第2期。

[4][6][7][10][11]杨伯达:《玉石之路的布局及其网络》,载《南都学坛》第24卷第3期。《中国和田玉玉文化叙要》,载《岩石矿物学杂志》第21卷增刊2002年9月。(15)杨伯达:《古老的中国玉文化》,《古玉史论》,紫禁城出版社,1998年8月第一版。

[5]《中国和田玉》第5页。

[8]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1980年。

[9][13][15]彭燕凝、仁厚:《齐家古玉》,四川出版集团·天地出版社,2005年1月第一版。

[12]南京博物院编著:《花厅—新石器时代墓地发掘报告》,转载:栾秉璈:《古玉鉴别》,文物出版社,2008年8月第一版。

[14]彭燕凝:齐家文化玉器与三星堆文化的关系摘自《深圳大学学报(人文社会科学版)》第25卷第4期

[16]栾秉璈:《〈山海经〉中的玉及其祭神活动》,《中国玉文化玉学论丛》(续篇),紫禁城出版社,2004年2月第一版。

(作者单位:新疆兵团军垦博物馆)