丁苯酞治疗急性脑梗死效果的系统评价

2016-09-08蔡宏斌范祯祯王皓月葛朝明兰州大学第二医院甘肃兰州730030

蔡宏斌,范祯祯,王皓月,葛朝明(兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030)

丁苯酞治疗急性脑梗死效果的系统评价

蔡宏斌,范祯祯,王皓月,葛朝明*

(兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030)

目的 系统评价丁苯酞治疗急性脑梗死的有效性和安全性。方法 计算机检索PubMed、Cochrane Library、Embase、Lancet、CBM、CNKI、VIP、WanFang Data,并辅以手工检索收集国内外公开发表和尚未发表的相关文献,检索时间截至2016 年1月。由两位评价者按纳入和排除标准独立筛选文献、提取资料并评价纳入文献方法学质量后,采用RevMan 5.3软件进行Meta分析。结果 最终共纳入34项随机对照研究,共2 983例患者。Meta分析结果显示,丁苯酞组在治疗有效率[OR= 3.01,95%CI(2.29,3.97),P<0.000 01],痊愈率[OR=1.82,95%CI(1.43,2.33),P<0.000 01],治疗后14 d神经功能缺损评分(NIHSS)[SMD=0.32,95%CI(0.08,0.55),P=0.009]及日常生活活动能力、评分(ADL)[SMD=-0.40,95%CI(-0.63,-0.61),P=0.000 9]方面均优于对照组,差异有显著性。丁苯酞组在治疗后7 d NIHSS[SMD=0.35,95%CI(-0.04,0.74),P=0.08]和ADL[SMD=-0.23,95%CI (-0.48,0.03),P=0.09],血清反应蛋白浓度[SMD=-0.33,95%CI(-1.44,0.78),P=0.56]及不良反应方面与对照组无明显差异。结论 丁苯酞治疗急性脑梗死安全有效,可应用于临床改善脑梗死患者病情及预后。但其能否减轻炎性反应、提高短期(<7 d)疗效,尚需进一步研究证实。

丁苯酞;急性脑梗死;系统评价

急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)是缺血性脑血管病中最常见的类型,是指由于脑血流供应障碍造成局部脑组织缺血缺氧,导致脑组织不可逆性损害,进而引发神经功能缺损的脑血管病[1]。急性脑梗死发病率高、病情凶险、进展快、并发症多、病死率及致残率高,是目前威胁我国中老年人群生命健康最严重的疾病。静脉溶栓是目前公认的最有效的ACI治疗方法,但受溶栓时间窗短及患者意愿等因素制约,临床溶栓治疗率低于3%。因此,急需探寻更为有效的ACI治疗手段。丁苯酞是一种新型脑神经保护剂,可通过改善脑缺血区微循环,增加缺血区血供,缩小脑梗死病灶[2]。近年来国内研究显示,丁苯酞对急性脑梗死有明显疗效,但其结果并不完全一致。为进一步评估丁苯酞的疗效,本研究采用Cochrane系统评价方法对国内外相关研究进行分析,以期为临床医师提供更为理想的选择。

1 资料与方法

1.1对象与方法

1.1.1研究设计 随机对照试验(RCT)。

1.1.2研究对象 急性脑梗死患者,其诊断符合1995年全国第四届脑血管病会议制定的急性脑梗死诊断标准[3],且经头颅CT 或MRI确认,性别、种族、年龄、国籍不限。排除标准:(1)脑出血及颅脑损伤患者;(2)行溶栓治疗患者;(3)恶性肿瘤患者;(4)严重心肝肾及其他脏器功能障碍者;(5)自身免疫性疾病、急性感染性疾病、严重精神疾病及过敏体质者。

1.1.3干预措施 丁苯酞组给予丁苯酞软胶囊0.2 g,tid+常规治疗,对照组按中国急性缺血性脑卒中诊治指南给予常规治疗,疗程为14 d。

1.1.4结局指标 痊愈率、有效率、美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)、日常生活活动能力评分(ADL)、血清C-反应蛋白浓度(CRP)。根据1995年全国第四次脑血管病会议确定的神经功能缺损程度进行疗效评定,基本痊愈:NIHSS减少90% ~100%,病残程度0级;显效:NIHSS减少46%~89%,病残程度1~3级;好转:NIHSS减少18%~45%;无效:临床症状无改善,NIHSS减少或者增加<18%;恶化:NIHSS增加>18%。总有效以痊愈、显效、好转合计数计算。

1.2文献检索

由两位研究者独立进行文献检索。英文文献以butylph-thal ide、dl-3n-butylphthalide、cerebral infarction、ischemic stroke等为检索词,检索PubMed、Cochrane Library、Embase、Lancet;中文文献以丁苯酞、恩必普、脑梗死、脑梗塞、缺血性脑卒中等为检索词,检索CBM、CNKI、VIP和WanFang Data。手工检索已纳入文献的参考文献和相关会议论文集,采用Google、Medical Martix等搜索引擎在互联网上搜索相关文献,并与本领域专家联系,获取以上检索时未发现的有关信息,检索时限均为从建库至2016 年1月。以Pubmed和CNKI为例,检索策略如下:

PubMed:

#1OR dl-3n-butylphthalide

#2cerebral infarction OR ischemic stroke

#3#1 AND#2

CNKI:

#1丁苯酞OR恩必普

#2脑梗死OR脑梗塞OR缺血性脑卒中

#3#1 AND#2

1.3文献筛选和资料提取

由两位研究者独立按照纳入和排除标准筛选文献,提取资料并交叉核对,如遇分歧,通过讨论或咨询第三位研究者意见解决。文献检索程序:阅读文题及摘要,剔除明显不符合纳入标准的文献后,再阅读可能符合纳入标准的文献全文,判断是否真正符合纳入标准。资料提取内容包括随机对照试验的基本信息、病例特征、各结局指标等,缺失资料通过电话或邮件与作者联系补充。为避免主观偏见,提取资料时隐去作者姓名、文献发表刊物名称、年份及国家。

1.4纳入研究的方法学质量评价

由两位研究者按照Cochrane系统评价员手册(5.3版)推荐的质量评价标准对纳入研究进行方法学质量评价。包括以下条目:随机方法,分配隐藏,盲法实施(研究对象、治疗方案实施者和研究结果测量者),结果数据的完整性(失访/退出),选择性报告研究结果、其他偏倚等。

1.5统计学分析

采用RevMan 5.3软件进行Meta分析。计数资料以比值比(OR)及其95%CI为疗效分析统计量,计量资料以标准化均数差(SMD)及其95%CI为疗效分析统计量。首先对纳入研究进行临床异质性检验(Q检验),如各研究结果间无异质性(P>0.1,I2<50%),选择固定效应模型进行Meta分析;反之,如各研究结果间存在异质性(P<0.1,I2>50%),则分析异质性产生的来源,对可能导致异质性的因素进行亚组分析。如仅有统计学异质性而无临床异质性,采用随机效应模型进行Meta分析。如异质性过大或无法寻找数据来源时,则行描述性分析。

2 结果

2.1文献检索结果

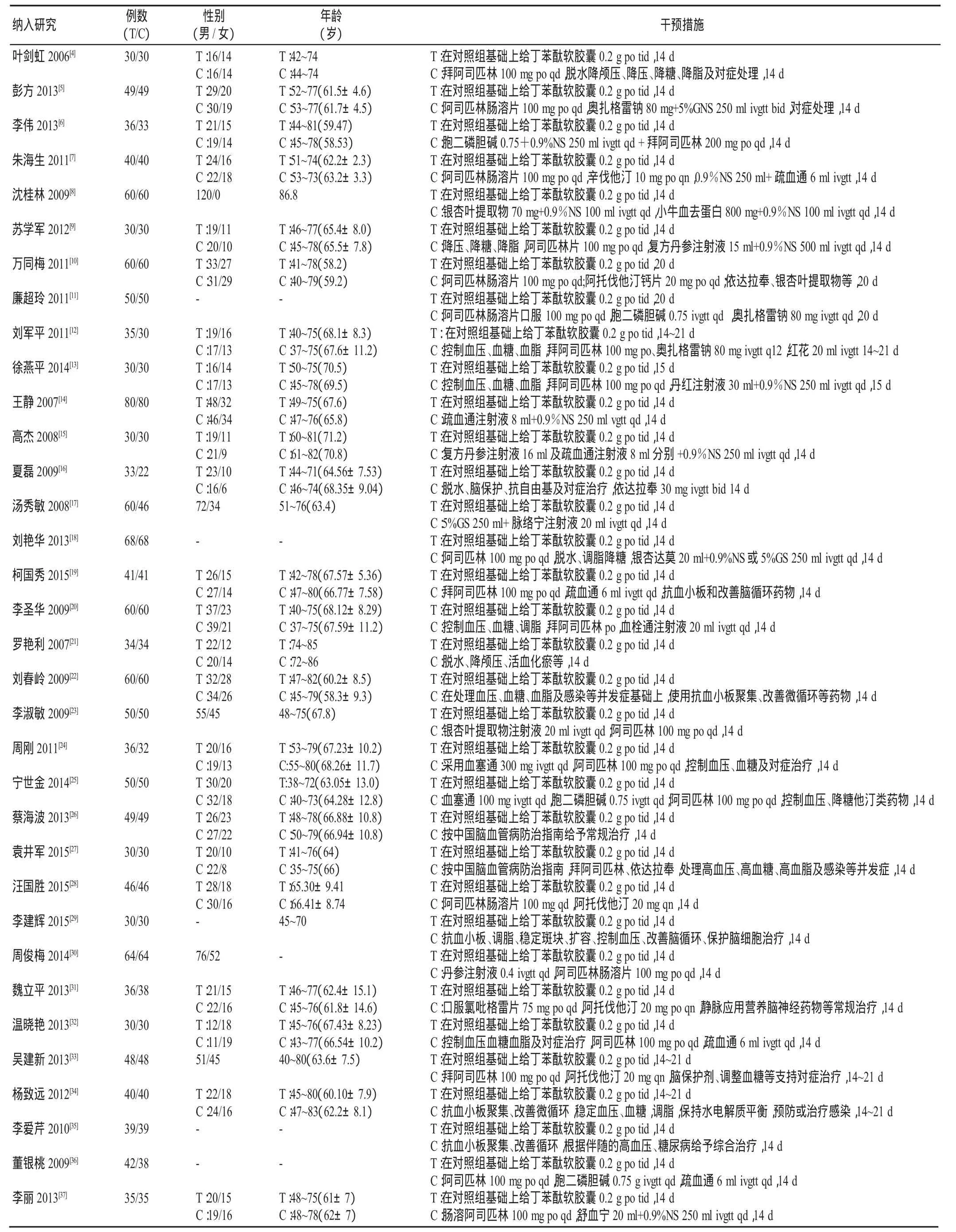

初检出研究423项,剔除重复文献并阅读文题和摘要后,排除360项,进一步阅读全文后,最终纳入34项研究[4~37],共2 983例患者。纳入研究的基本特征见表1。方法学质量评价结果显示:两项研究[6,32]报告了随机分组的方法,前者按数字顺序及单双号分组,后者按数字表法分组,其余未报告具体分组方法。所有研究均未报告随机分配的隐藏、盲法、失访/退出、发表偏倚和其他偏倚。

2.2Meta分析结果

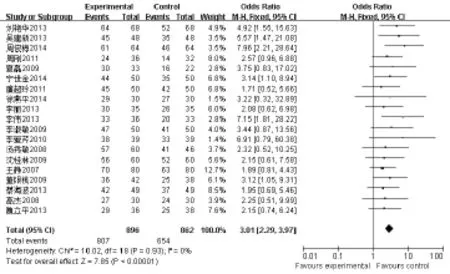

2.2.1有效率19项研究[6,8,11,13~18,23,24~26,30,31,33,35~37](1 758例)报告了有效率,各研究结果间无统计学异质性(P=1.84,I2=0%),故采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,丁苯酞组有效率明显高于对照组,两组差异有显著性[OR=3.01,95%CI(2.29,3.97),P<0.000 01],见图1。

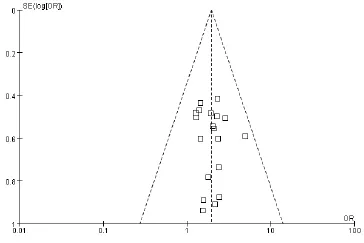

2.2.2痊愈率19项研究[5,8,11,13~18,23~26,30,31,33,35~37](1 787例)报告了痊愈率,各研究结果间无统计学异质性(P=1,I2=0%),故采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,丁苯酞组痊愈率明显高于对照组,两组差异有显著性[OR=1.82,95%CI(1.43,2.33),P<0.000 01]。研究结果的漏斗图较对称,表明各研究无明显发表偏倚,见图2。

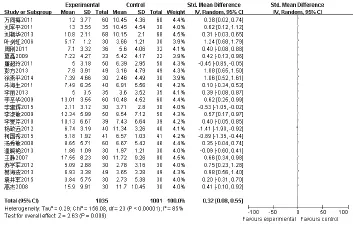

2.2.3NIHSS 24项研究[4,5,7,9~20,23,24,26,27,29,32,34,35,37](2 101例)报告了治疗后NIHSS,按随访时间(治疗后7 d、治疗后14 d)进行亚组分析,由于两亚组内各研究结果间有统计学异质性,故采用随机效应模型进行Meta分析。结果显示,丁苯酞组治疗后7 d [SMD=0.35,95%CI(-0.04,0.74),P=0.08]NIHSS与对照组差异无显著性,治疗后14 d[SMD=0.32,95%CI(0.08,0.55),P=0.009]NIHSS低于对照组,差异有显著性,见图3。

图1 丁苯酞对急性脑梗死治疗有效率的影响(丁苯酞软胶囊+常规治疗vs常规治疗)

图2 丁苯酞对急性脑梗死治疗痊愈率的影响(丁苯酞软胶囊+常规治疗vs常规治疗)

图3 丁苯酞对急性脑梗死治疗后14 dNIHSS评分的影响(丁苯酞软胶囊+常规治疗vs常规治疗)

2.2.4ADL有9项研究[9,10,20,25~28,32,36]报告了两组治疗后ADL,按不同随访时间(治疗后7 d、治疗后14 d)进行亚组分析,由于两亚组内各研究结果间有统计学异质性,故采用随机效应模型进行Meta分析。结果显示,丁苯酞组治疗后7 d[SMD=-0.23,95%CI (-0.48,0.03),P=0.09]ADL与对照组差异无显著性,治疗后14 d[SMD=-0.40,95%CI(-0.63,-0.61),P=0.000 9]ADL优于对照组,差异有显著性。

2.2.5血清CRP浓度 有4项研究[7,19,21,31]报告了两组治疗后血清CRP浓度,各研究结果间存在统计学异质性,故采用随机效应模型进行Meta分析。结果显示,丁苯酞组两周后血清CRP浓度与对照组无明显差异[SMD=-0.33,95%CI(-1.44,0.78),P= 0.56]。

2.2.6不良反应有19项研究[1,8~13,15,17,20~23,25~27,32~35](1 236例)对两组治疗后出现的不良反应进行了描述性报告,其中4项研究(200例)未出现明显不良反应[8~11],其余15项研究(1 036例)报告了梗死性出血、谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST)轻度升高、恶心、微皮疹、胃部及腹部不适等不良反应,各研究中出现不良反应的病例数均小于5例,且症状均在停药后消失,停药一周后复查肝酶恢复正常。

3 讨论

急性脑梗死因其逐年攀升的发病率、病死率和致残率,严重威胁着中老年人群的生命健康,给患者、家庭和社会带来巨大的精神及经济负担。研究表明,线粒体功能及形态结构损害在脑缺血及再灌注损伤后最早出现,是脑缺血引发级联损伤反应的“启动点”[38]。脑梗死造成的局部脑组织缺血、缺氧和低灌注,通过启动缺血区线粒体损伤,引发神经细胞凋亡、坏死。此外,作为急性脑梗死最常见的病因,动脉粥样斑块的破溃常可加快疾病病程,进一步加重患者神经功能缺损程度[39]。研究表明,炎症是动脉粥样硬化的主要发病机制之一,CRP作为一种急性炎症反应蛋白,被认为与脑梗死的发生及预后关系密切。动脉粥样斑块破裂、局部线粒体损伤及神经元凋亡坏死共同构成了脑梗死的发病机制,导致患者神经功能缺损。因此,抑制神经细胞凋亡半暗带区向坏死中心区发展、改善线粒体血供、抑制血管慢性炎症反应是缺血性脑血管病治疗的关键。

丁苯酞是近年国内自主研发的一种新型抗脑缺血药物,其有效成分为dl-3-正丁基苯酞,具有多种药理作用,可通过多个靶点发挥重建微循环、增加缺血区灌注、保护线粒体及减少神经细胞死亡的作用。具体机制如下:(1)重建缺血区微循环:选择性抑制花生四烯酸(AA)代谢,抑制谷氨酸释放,降低胞内钙浓度从而解除微血管痉挛,防止微血栓形成[40],提高血管内皮细胞一氧化氮和前列环素水平,增加缺血区血流量。(2)保护线粒体结构和功能:①作用于脑缺血区线粒体,提高呼吸链复合酶Ⅳ的含量进而改善呼吸链功能;②提高脑内ATP、磷酸肌酸水平,改善因ATP耗竭造成的线粒体损伤。(3)减少神经细胞死亡:通过抑制炎症反应,促进星形胶质细胞活化,增强神经细胞对脑缺血的耐受及自我修复能力。降低脑缺血侧皮质Calcineurin和Calpain的活性从而阻止神经细胞凋亡的启动[41]。

本文对纳入的34项研究进行系统评价。Meta分析结果显示,丁苯酞组的治疗有效率、痊愈率比对照组更高(P<0.01),丁苯酞组患者治疗14 d后神经功能缺损和日常生活能力明显改善,且未见明显不良反应(P<0.05)。由此推测,丁苯酞可能通过增加缺血区血供、保护线粒体、减少神经细胞死亡,发挥改善神经功能缺损的作用。其显著的治疗效果将会帮助更多急性脑梗死患者尽早恢复神经功能,提高患者生存质量,改善预后。

表1 纳入研究基本特征

本系统评价纳入研究均为随机对照试验,质量较高。但纳入的研究中只有两篇提及具体的随机分配方法,且样本量小,无相关国外报道。患者治疗7 d时的NIHSS和ADL未见明显改善,且未见血清CRP浓度明显下降,因此,需要大样本、高质量的多中心随机对照试验进一步论证,同时我们也期待相关国外研究能够参与进来。

综上所述,丁苯酞对急性脑梗死的治疗效果优于常规治疗,值得临床推广应用。

[1]Tanahashi N.Antiplatelet therapy for secondary prevention of cerebral infarction[J].Nihon Rinsho,2014(72):1270-1275.

[2]Zhao W,Luo C,Wang J,et al.3-N-butylphthalide improves neuronal morphology after chronic cerebral ischemia[J].Neural Regen Res,2014(9):719-726.

[3]中华医学会全国第四届脑血管病学术会议组.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996(26):379.

[4]叶剑虹,杨炼红.丁苯酞治疗急性脑梗塞30例临床分析[J].岭南急诊医学杂志,2006(11):345-346.

[5]彭方,杨青英.丁苯酞治疗急性脑梗塞的疗效观察[J].中外医学研究,2013(4):28.

[6]李伟,张霖斌,杨金红.丁苯酞治疗脑梗死69例临床分析[J].现代实用医学,2013(1):65-66.

[7]朱海生.丁苯酞在急性脑梗死治疗中的抗炎作用分析[J].中国误诊学杂志,2011(30):7357.

[8]沈桂林,范惠民,刘芳,等.恩必普治疗超高龄老人急性脑梗死疗效观察[J].西部医学,2009(11):1895.

[9]苏学军.丁苯酞治疗缺血性脑梗死的临床分析[J].中国现代医生,2012 (23):48-49.

[10]万同梅,杨言府,朱荣华,等.丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死60例临床观察[J].中医药临床杂志,2011(12):1056-1058.

[11]廉超玲,廉霞,范波胜.丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2011(5):56.

[12]刘军平.丁苯酞软胶囊治疗进展性脑梗死的临床观察[J].微循环学杂志,2011(1):53-54,81.

[13]徐燕平,李晓波,景坚,等.恩必普对急性脑梗死的治疗效果及对患者血黏度的影响[J].南通大学学报:医学版,2014(5):450-451.

[14]王静,栾维莉,富晓东.恩必普软胶囊治疗急性脑梗塞80例临床疗效观察[J].当代医学:学术版,2007(8):124-125.

[15]高杰.恩必普软胶囊治疗老年急性脑梗死疗效观察[J].中国误诊学杂志,2008(25):6086-6087.

[16]夏磊,牛兴荣,贺亚东,等.恩必普治疗大面积脑梗死临床观察[J].中国实用神经疾病杂志,2009(3):46-47.

[17]汤秀敏,王冰.恩必普软胶囊治疗急性脑梗死疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2008(2):58-59.

[18]刘艳华.恩必普治疗急性脑梗死68例临床疗效观察[J].中外医疗,2013(18):119-120.

[19]柯国秀,王国军,王建生,等.恩必普软胶囊对急性脑梗死患者氧化应激水平炎性介质的影响及疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2015 (10):100-101.

[20]李圣华,李军荣,羊文娟,等.丁苯肽软胶囊治疗进展性脑梗死的疗效观察[J].临床医药实践,2009(6X):431-432.

[21]罗艳利,王瑞玲,魏娟红.丁苯酞对急性脑梗死患者血清C-反应蛋白的影响[J].中国实用内科杂志,2007(13):1045-1046.

[22]刘春岭,白宏英,李昕,等.丁苯酞对60例部分前循环闭塞型脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2009(16):10-11.

[23]李淑敏,范铁平,王翠.丁苯酞治疗急性脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2009(8):24-25.

[24]周刚,张慧萍,朱祖福.丁苯酞治疗急性脑梗死的疗效观察[J].中国医疗前沿,2011(17):46,66.

[25]宁世金,罗小丹,黄载文.丁苯酞软胶囊治疗进展性脑梗死50例疗效分析[J].中国实用神经疾病杂志,2014(23):107-108.

[26]蔡海波,周海金,王洒,等.丁苯酞治疗急性穿支动脉疾病型脑梗死的临床观察[J].中国医刊,2013(7):61-62.

[27]袁井军,陈丽英.丁苯酞软胶囊对急性脑梗死患者的临床效果及血清C-反应蛋白的影响[J].医学理论与实践,2015(11):1408-1410.

[28]汪国胜,刘彬,钟平.丁苯酞对后循环脑梗死患者NIHSS评分mRS评分及Barthel指数的影响[J].医药导报,2015(9):1189-1191.

[29]李建辉,王化贤,吕建周.丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2015(20):62.

[30]周俊梅.丁苯酞治疗急性脑梗死的疗效观察[J].中国现代药物应用,2014(3):127.

[31]魏立平,李文波,张耀慧,等.丁苯酞治疗急性缺血性脑梗死疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2013(1):41-42.

[32]温晓艳.丁苯酞软胶囊治疗急性大面积脑梗死疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2013(16):52-53.

[33]吴建新,陈丽颖.丁苯酞软胶囊治疗急性缺血性脑梗死的效果观察[J].中国当代医药,2013(24):80-81,83.

[34]杨致远,段智慧,马聪敏.丁苯酞治疗急性期后循环脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2012(17):21-22.

[35]李爱芹.丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死39例疗效观察[J].航空航天医药,2010(5):728.

[36]董银桃,张晓雷.丁苯酞治疗急性脑梗死的临床观察[J].实用医技杂志,2009(8):627-628.

[37]李丽.丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死临床疗效观察[J].中国药物与临床,2013(13):371-372.

[38]Zhao L,Liu X,Liang J,et al.Phosphorylation of p38 MAPK mediates hypoxic preconditioning-induced neuroprotection against cerebral ischemic injury via mitochondria translocation of Bcl-xL in mice[J].Brain Res,2013 (1503):78-88.

[39]Van Rooy M J,Pretorius E.Obesity,hypertension and hypercholesterolemia as risk factors for atherosclerosis leading to ischemic events[J]. Curr Med Chem,2014(21):2121-2129.

[40]Hagiwara H,Nishiyama Y,Katayama Y.Effects of eicosapentaenoic acid on asymmetric dimethylarginine in patients in the chronic phase of cerebral infarction:a preliminary study[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2011 (2):474-478.

[41]Broughton B R,Reutens D C,Sobey C G.Apoptotic mechanisms after cerebral ischemia[J].Stroke,2009(40):331-339.

(*通讯作者:葛朝明)

R543.1

A

1671-1246(2016)05-0150-05