《理学杂志》的两篇中国科学史作品探析

2016-09-07曲德腾

曲德腾 李 斌

(中国科学院大学 人文学院, 北京 100049)

《理学杂志》的两篇中国科学史作品探析

曲德腾 李 斌

(中国科学院大学 人文学院, 北京 100049)

1906—1907年出版的《理学杂志》刊发了《二百六十年前理学大家方以智传》和《中国物理学家墨子传》,这2篇文章以近代西方科学视角审视中国古代科技成就,将方以智和墨子视为理学大家和物理学家,明确提出要建立理学之历史,是日俄战争之后部分中国传统文人反思“中体西用”框架,尝试融合西方科学与中国传统文化的一个例证,也集中体现了《理学杂志》的办刊宗旨在学术之普及,期望在我国之富强。以往关于方以智与墨子的研究并未提及这两篇。

《理学杂志》 方以智 墨子 中国科学史

1906—1907年间,《理学杂志》于第2、3期连载薛蜇龙先生撰写的《二百六十年前理学大家方以智传》[1,2],于第4、6期连载觉晨先生撰写的《中国物理学家墨子传》[3,4]。这2篇中国科学史文章,以近代西方科学视角来审视中国古代科技成就,明确提出要建立理学的历史。对其进行分析和解读,可以更为深刻地理解中国传统文化在20世纪初所面临的困境,以及中国传统文人为破解这种困境而进行的融合西方科学与中国传统文化、普及科学技术的尝试。

1 《理学杂志》上的科学史文章

《理学杂志》是一本由中国传统文人自发自主创办的综合性科技期刊,1906年11月15日于上海创刊,以月刊形式发行。主编薛蛰龙(笔名公侠、蛰龙),发行者丁初我。每册140余页,封面有彩色,内有插图,书本式,道林纸。发行机构为小说林、宏文馆合资会社。《理学杂志》现存1—6期(图1为第5期封面),藏于国家图书馆、上海图书馆、吉林大学图书馆等。《理学杂志》第6期于1907年8月出版。

图1 《理学杂志》第5期封面

在“科学”这个概念从日本传入中国之前,很多知识分子和士大夫使用“理学”“穷理学”“格致学”这些传统概念来命名“科学”。这里的“理学”并非宋明理学,但是却又与宋明理学有一定关系。盖因宋明理学家,或者历代大儒,同时也是博物学家、医学家等。《理学杂志》主编薛蛰龙在序列中写道:“是故理者,人物之枢,万彙之主,宇宙之真宰也,人得其理而生存世界,驱遣万物,使万物悉为我利用不敢抗,人亦不敢物我而人我或且神我。此理之果也,果必有所因,吾且为其因乎,惟然而理学杂志乃以兹出现。”[5]他认为理学(即科学)是世间万物存在及运行的规律。人若想立足于世界,必须掌握理学,才能让物尽其用,使自身得到发展,且不落后于他人。《理学杂志》用“理学”指称西方科学,意味着西方科学作为一个独立的知识系统,在当时中国社会还没有得到传统文人的完全接受。至于《理学杂志》的办刊目的,金松岑先生在“发刊词”中提到:

往者钟君宪鬯等,尝组织《科学世界》于海上,一年之后,赓续无人。今日丁君初我,复组织《理学杂志》于内地,薛君公侠为之编纂。夫钟君之为祝辞也,求免为犹太之遗民而已;余则非徒望有实业界之王出现于吾理科之窟宅,而将使须弥芥子,举一切殖民探险、航海作战之计划,因此而得所藉手焉。[6]

这里,金松岑先生指出了《理学杂志》的期望:理学昌盛之后,我们不仅希望免遭其他民族欺凌,甚至要称雄于世界民族之林;那些理学发达的民族能做的“殖民探险、航海作战”的事业,我们也要做。在毅士《祝词一》中,亦有更加清晰和简洁的说明:“其宗旨则在学术之普及,其希望则在我国之富强。”[7]

《理学杂志》除介绍包括物理、化学、博物学、数学等科学内容外,特辟有“历史”一栏,旨在向民众普及科学发展的历史,增广见闻并启发对科学的兴趣:

水沸而创气学,果坠而识地心,成绩俱在,不惟明沿革而资观感也。[8]

《理学杂志》及之前的科技类期刊,大量引介、翻译、介绍西方科学发展的成果,在科学知识的介绍中会夹杂一些科学史的叙述,例如:杜亚泉在《化学原质新表》中介绍了其发现者门捷列夫[9],《论发电》[10]《问透骨电光》[11]和《问透物电光》[12]等都对相关科学家做了简要介绍。同时也会刊登一些介绍学科发展历史的文章,如《化学沿革史》[13]。理学杂志共刊载历史类文章5篇,分别为《化学小史》[14](第1期)、《二百六十年前理学大家方以智传》(第2、3期连载)、《中国物理学家墨子传》(第4、6期连载)、《19世纪德国植物学家略传》[15](第5期)及《植物研究会缘起》(第5期“杂录”,但读其内容,应归于历史类)。其中《化学小史》《19世纪德国植物学家略传》及《植物研究会缘起》是对相关学科的发展或科学家进行介绍性质的文章,本文不加详述。

《二百六十年前理学大家方以智传》和《中国物理学家墨子传》这两篇中国科学史的文章,体现了《理学杂志》融合西学与中学的一种尝试。这两篇文章一直为研究者所忽视,原因有二:一是《理学杂志》受诸多因素所限,发行一年便告停刊,发行量及影响范围皆有限;二是《理学杂志》馆藏状况不甚理想,资料的收集及整理颇为不易,容易被忽略。

图2 《理学杂志》第2期目录

2 《二百六十年前理学大家方以智传》

《二百六十年前理学大家方以智传》,薛蛰龙著,以其常用笔名“公侠”发表于《理学杂志》第2期(1906年12月出版)(见图2)、第3期(1907年3月出版),全文8300余字。以当代学术论文的规范来归纳,其摘要和关键词如下:

摘要:学术思想的传承及兴盛源于广泛的交流及对新发现的表彰。中国落后于西方,是因为故步自封,且重经学不重实学。但古人中也有以实学而著书立说的人存在,其中以方以智及其《物理小识》为代表。运用西方传入的近代科学知识,本文分析了《物理小识》中所记载的天文、地理、物理内容,解释了声音的产生、光的折射衍射,潮汐的形成等现象。通过方以智的案例可以看到,我国古代也有如方以智这样的学者在科学领域取得了成就。方以智的案例表明,并非中国人不如西方人,我们需要对当前落后于西方的现状作出反思,在反思的基础上奋发图强。

关键词:方以智 《物理小识》 理学 物理 天文

以往的方以智研究文献并没有提及《理学杂志》上所载的这篇文章。《方以智研究进路及文献整理现状》[16]一文认为,以现代学术眼光评价方以智开始于1924年,首推张荫麟和梁启超的研究:

1924年,张荫麟发表《明、清之际西学输入中国考略》(《清华学报》第1卷第1期),指出:“此时期所输入之物理学于我国学术界,影响极少。二百年来,惟方以智著《物理小识》一书,颇有受西说影响之处。”1926年,梁启超在《中国近三百年学术史》(民志书店初版)有专节讨论方以智,将其治学方法概括为“尊疑、尊证、尊今”,表彰《通雅》是“近代声音训诂学第一流作品”,《物理识》所言“颇多妙悟,与今世科学言暗合”“要之此等书在三百年前,不得谓非一奇著也”。

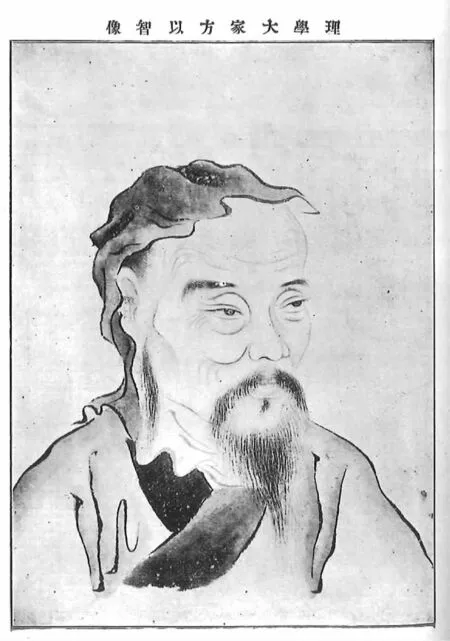

图3 《理学杂志》第2期方以智像

很显然,1906—1907年连载的《二百六十年前理学大家方以智传》一文,以西方科学的视角重新审视和解读方以智及其《物理小识》,并将方以智视为理学大家,早于1924年的张荫麟和1926年的梁启超。《理学杂志》第2期刊载方以智像(见图3)。

该文开篇交代了文章创作的时代背景,当时中国已落后于世界,民众对于国运及科学的态度消极悲观,认为西方列强的强大“此诚理学之赐也,我中国未尝有之,彼白种其天骄哉”([1],68页)。作者认为不应该光看到西方各国的强盛而不究其原因。各国强盛固然是因为科学的发展,但是西方200多年前*指方以智所处时代的200多年前,即中世纪晚期。仍处于黑暗落后的中世纪,“犹为森林中之蛮族……闷闷沉沉,昏如长夜”([1],68页),也曾“以水火为元素,光热为神明”([1],70页),经过科学发展之后才取得今日发达进步的成就。

薛蛰龙在该文阐明了他所认为的科学发展的步骤与规律:

凡学术之进化,断无以一人之智识而得造其极点。集其大成,此盖有一定之阶级在焉。即在欧洲,正不知经数十辈数百辈之理学巨子费无尽心力,绞无穷之闹僵,研究探讨,得有今日。([1],70—71页)

……于是理学昌明,专家辈出,由理论而事实,由思想而物质,骎骎进步,以至于此。([1],68页)

薛蛰龙明确提出了由理论而事实,由思想而物质,理学是技术的基础所在。

对于中国没有发展出近代科学进而落后于世界的原因,薛蛰龙认为:

尊六经,尚词章,崇性理,俾学者之耳力目力脑力,渐束缚于无用之地。

上以是求,下以是应。([1],69页)

但是蒙昧之中也曾有萌芽与曙光:

于此有人也,处举世波靡之会,为踽踽凉凉之行,摒绝尘俗,偃卧深山,痛理学之坠绪,而精心探索,含毫吮墨,出所得以为著述,务使宇宙间之形形色色悉得真宰以为我用,而不忍使后世有学在四夷之悲……([1],69页)

对于古人学说中与近代科学相关或属于近代科学萌芽的内容,作者对其发掘、记录并分析,在此之中,“明季方以智不可不为之传以传”([1],69页)。

文章进而直接切中方以智所著《物理小识》,对其评价为:

虽曰小识,实为一完全之理科书也。自理化博物以至医药工艺,无不网络包举。部分类别虽有解释失实,误会不经之处,然于今日之所谓定律学说两相吻合者,亦未尝无也。爰为摘录若干条于右,而证之以新说……([1],71页)

文章对《物理小识》的全篇6卷15类*现行刊本为12卷15类。版本问题,内容并无缺失与增订。内容,包括由天类而至于鬼神异事等诸多观点,尝试用近代科学的观点加以分析论证和解读,无论其内容与近代科学观点是否相同,都加以摘录。其内容着重于物理学,如物质的形态,气体的填充性、流动性、气压,光和声的波动性,光的色散、反射和折射,声音的发生、传播、反射、共鸣、隔音效应,比重,磁效应等;天文学,如地圆说、日食月食、地球与太阳的相对运行规律、昼夜长短变化、潮汐的产生。

如其对声学内容的解读如下:

“天以风雷为声,地以窍穴为声。皆阴阳之气相摩荡而不已者也。气本有声,故物击物,气击气,气击物皆成声……铳之爆于空也,雷之震于虚也,空谷之传呼,窨井之遥语也,天鼓星裂,地下乐作也。气击气也。钟之摇,弦之驰,杖挥空,蝉振翼,蚊聚蝇飞,蟋蟀切股,箭啸唢目舌,石崖浪激,松下涛生,破檽吹息,委巷屉响,无之非声,则无之而非与物相击。亦无之而非气也”噫!是说也,与今之所谓声学者,无二致也。或以阴阳之气相摩荡而成声,为以智不知声之所由生,而未离乎臆想之见也。不知声者由物体震动而生,而气亦物体也。气既摩荡,则分子安得不振动而成声乎。其所举气击气之实例,是本乎空气振动而发音者也。所举物击气之实例,是本乎物体震动由空气之媒介而生音波者也。凡兹所举,无不曲中。([1],74页)

作者对方以智所言与近代科学相符的加以分析,如声音是由物体震动而产生声波。对于与近代科学不符的部分,也加以更正。如产生震动的是物体本身,并非“阴阳二气”。

在文章结尾,作者总结道,自己所著这篇文章,绝非为了表达对于西方科学“我中国固而有之”,其目的有三:

(1)比较中西文化背景中科学家地位的巨大差别,为方以智悲痛:

西人之于理学,其在数百年前学士大夫之所著述,与其所称道者类,皆有杳冥荒诞不堪入耳十百千倍于以智者,然而后之人不惟不唾弃之,且研究焉,其是者则从而表彰之。即有不是者,亦必为之纠正以证思想之进化。以智怀此学问,留此著作,绝不闻有一表彰者。……若叩其中土之理学家,如以智辈者,不惟不能知其学,抑且不能举其名,虽有此煌煌巨著,亦已风侵雨蚀,几无孑遗,何西人之幸,而以智之不幸乎。吾为此传,吾心恫矣。([2],76—77页)

(2)在“科学勃兴思想变迁”之际,要抛弃“愚民政策”,启发国民对科学的兴趣与自信心,促进科学在中国的传播与发展([2],78页);

(3)对当时科技的发展提出了自己的见解,如奖励发明(“新发明者有褒奖之荣”),提倡专利权(“新制作者有特许之权”)([2],78页)。

3 《中国物理学家墨子传》

《中国物理学家墨子传》,觉晨著,载于《理学杂志》第4期(1907年4月15日出版)、第6期(1907年8月15日出版)“历史”栏,全文6700余字。以当代学术论文的规范来归纳,其摘要和关键词如下:

摘要:国人自古缺乏科学之思想。自西方科学传入以来,国人不知如何应对,有人不屑一顾,有人盲目崇信技术却不究其原理,有人承认科学的重要性却耻于学习“西学”。本文以近代科学知识分析和解释《墨经》中所记载的物理知识,如力的构成,浮力、合力,光的折射散射和衍射,小孔成像等。国人自古重“形而上”的经学,轻视“形而下”的技术,墨子却能两项兼得。效法墨子,国人当重视科学。国人既不重视科学,也缺乏科学之精神,甚至也没有专门的历史来记载科学,所以作此文以为肇始。

关键词:墨子 物理 力学 光学

《中国物理学家墨子传》开篇即言:

中国人无理学之思想,由于中国人无理学之历史,……翻其历史从未有片纸只字道及理学。一旦飞来之峰至自异域,于是少见多怪。悍者藐焉不顾,愚者以为幻观,贤智者心窃好之,无以解嘲。则杂引诸子百家中一鳞一爪,以为我中国亦尝有之……墨子者,亦其所引者也。虽然二千年之墨子矣,岂有真知墨子之一人哉!([3],63页)

这段文字说明了当时中国无科学、无科学思想之现状,以及时人对外来科学技术的不同反应。结合后文“……虽然以政治学家之墨子,标而鬻诸今日之政界,则无人能售也,不如转而贡之于学界”。言明了该文的意义既不同于时人引墨子而自我解释安慰,也不拘泥于政治制度,乃是借此阐释科学理论,以求对科学的传播有所贡献并求启蒙民众。

继而说明《墨经》由于种种原因,如战乱、焚书、后人曲解转录等而残缺不全,只能根据现存版本解读,这一点在后世学者的研究中也多有提及。

文章大胆定义:

学界之墨子则物理学之发明家也。([3],64页)

墨子固不失为物理学之发明家也。([3],65页)

其发明力学也,则曰“力,形之所以奋也,力重之谓下,与重奋也。”盖重性必下,惟力则与重以奋,一切功程,皆由此出。此墨子立说之最大前提也。([3],65页)

首先这里的“发明”一词,意为“发现并提出观点”,乃古今语意差别。这里明确了墨子对“力”给出的定义,力是使物体运动的原因。对此,墨子举例予以说明,说好比把重物由下向上举,就是由于有力的作用。作者概括了这是《墨经》中所载各种工程工具的根本原理。

其次,关于力学,该文对于合力做出了全面的阐释:

此重心力与分解力之原理。墨子就挈物以明之也。例如风筝扶摇空中,全在总线合度。若其三支总线为三不等长度,则风筝必不举。今以长方形之物系绳于一角而挈之,则重心必趋于下,物必不正。盖但有一偏之挈力,而无平均之引力,则力止于所施之一隅夫。挈之制物,本在乎绳,若其绳系物于一边之中点,则绳之左右权重相若,而物形斯正,然后以直线分解之力与物之本重相权,若力能尽之重,则物挈而上矣。([3], 66—67页)

此外,该文关于力学部分,对墨子关于杠杆、斜面、重心、滑轮组、滚动摩擦等力学问题进行了一系列的近代科学验证,这里就不一一赘述。

关于光学该文做了更多篇幅的讨论:

其发明光学也,则曰“景日之光反烛人,则景在日与人之间。”此光学最初之原理,虚像实像之所由别也。地球之所以光明,皆由太阳光线投射于地面各物,各物受光以烛人,以人目为主观,则景岂不在日与人之间乎。([3],69页)

此处对物体的成像及光源做了解释,并由此引出了墨子对平面镜、焦点、球面镜、光的折射、写真术即小孔成像所作的实验,并结合西方新发明的照相技术详细阐述了“写真术”的应用原理,可谓与时俱进。

纵观该文,虽然所述止于力学和光学,所述知识与现代相比也相对落后,但该文第一次用近代科学观点对《墨经》所载进行分析,其立意在当时来说十分新颖,应当属于我国早期科学史的佳作。

该文作者在最后总结:

墨子虽仅有传书,然非值西学东来之后,以物理学之新说证明之,则逍遥二千载……然而欲民之无愚安可得也?……虽然以吾国人浮夸虚憍之气习,动辄谓西国之学皆吾国所固有,则因势利导,而表彰一墨子以发凡梳。概一墨子之学以起例者,正可以发起吾国人科学之思想……([4],83—84页)

可见该文的主旨是启发国民的科学思想,不仅要学习技术,更应该学习科学的原理。

此外,在该文于《理学杂志》第4册连载之末,印有8个小字,不属于该文,却是编者有意为之。这8字为“天子失官,学在四夷”*语出《左传·昭公十七年》:“吾闻之,‘天子失官,学在四夷’,犹信。”这里是借用孔子的典故,是指远古的时候,最高王室所设立的每一个官职,都代表特定的含义和职责,并且任官者世代相传。因此,当政治发生变故,而任此职者离开王室时,就意味着其所职掌的学术随之流落。也因如此,在一些诸侯国乃至民间,对这些官职之意义及其职责的认识反而得到了保存。所以,当孔子听说郯国的国君尚能解释古代少嗥氏为何用鸟名来命名官职时,才说:我曾经听说过,“天子失官,学在四夷”,的确如此!。借此来说明当世“中国”的学术与思想已经流失和落后,应积极向其他国家学习。结合该文作者的总结来看,这8个字可以看作编者对刊载该文的用意,与作者契合。

4 总 结

西学在明末大量传入中国,以利玛窦为代表,传教士用西方先进的科学技术来吸引统治者关注,士大夫阶层的有识之士看到先进的西方科技,则开始酝酿如何学。但中国传统的大国心态又使得士大夫阶层不能欣然接受。徐光启、熊明遇等都曾提到“天子失官,学在四夷”或者“礼失求野”,简言之就是“西学中源”说*一般认为,最先提出“西学中源”思想的是黄宗羲及王夫之、王锡阐。但使之系统化、定型化,并对当时及其后世产生深远影响的,是康熙时期的梅文鼎。但在明代,徐光启在翻译算学著作时便指出““数之原其与生人俱来乎?始于一,终于十,十指象之,屈而计诸,可胜用也。五方万国,风习千变,至于算数,无弗同者;十指之赅存,无弗同耳。我中夏自皇帝命隶首作算以佐容成,后由于理学和‘妖妄之术’昌盛,使中国算术几乎全废”(徐光启:《徐光启集》,上海古籍出版社,1984年,第79 页。)。把西方比作四夷,可以说既照顾到了大国情绪,又可以让自己以博大胸怀容纳异族文化。这是中国文化优越心态的自我调解,也是为中西文化交流做理论的疏导,有利于中西文化的融合。这是西学刚刚进入中国,两种文化初接触时,士大夫阶层中的进步开放型士子的应激反应。但在当时,西方科学也处在“起步”或“初成”阶段,中西方差距不大,中国士人还可以凭着“古而有之”的心态去“接纳”。

到了这两篇文章作者所处的20世纪初,经历清朝200余年的闭关锁国、故步自封,科技无所进步甚至产生倒退。而西方科学与技术历经科学革命和工业革命,已由思想层面进入到器物层面,展现出革命性的力量。东西方差距过大,不得不从“交流”“接纳”变成单方面的学习。《理学杂志》再用“天子失官,学在四夷”的典故,则是针对民众对于科学过于陌生,或盲目崇拜或畏惧或不屑一顾的情况,来说明我国祖先有人曾研习科学,这是传播西方科学、促进西方科学与传统文化融合的一种策略,与坚持“西学中源”说有着明显的区别。这2篇文章的内容是《理学杂志》的发刊词,都未有说“科学中国古而有之”,而是承认科学(“理学”)是世间万事万物运行的道理,并无分“中、西”,只是近代以来,在西方兴盛,而东方衰落。

《理学杂志》旨在普及学术,期望我国富强。但这种学术却不是单纯的西方科学,不是“西学中源”背景下的西方科学,也不是“中体西用”背景下的西方科学。杂志用“理学”而非“科学”冠名,虽然表明在当时中国社会,西方科学作为一个独立的知识系统还没有得到传统文人的完全接受,但在《理学杂志》这里,使用“理学”却更多表明这是一种将西方科学与中国传统文化进行融合的艰难尝试。在融合的过程中,以西学为参照,对中国古代科技成就和科技典籍进行重新发现、辑佚、整理和研究,是一项文化建设的基础性工作。这两篇文章以墨子和方以智为挖掘对象,以近代西方科学解读墨子和方以智的贡献,寻找传统文化与西方科学之间的共同点,尝试解决“中体”与“西用”之间的冲突,就是这项基础性工作的代表性成果。

1 薛蛰龙. 二百六十年前理学大家方以智传[J]. 理学杂志. 1907, (2).

2 薛蛰龙. 二百六十年前理学大家方以智传[J]. 理学杂志. 1907, (3).

3 觉晨. 中国物理学家墨子传[J]. 理学杂志.1907, (4).

4 觉晨. 中国物理学家墨子传[J]. 理学杂志. 1907, (6).

5 薛蛰龙. 序例[J]. 理学杂志. 1906, (1): 2.

6 金松岑. 发刊词[J]. 理学杂志. 1906, (1): 7.

7 毅士. 祝词(一)[J]. 理学杂志. 1906, (1): 10.

8 薛蛰龙. 序例[J]. 理学杂志. 1906, (1): 1—4.

9 杜亚泉. 化学原质新表[J]. 亚泉杂志. 1900, (1): 1.

10 王显理, 王幼庭, 朱维新. 论发电[J]. 格致新报. 1898, (9): 5.

11 爱莲室主人, 王廷魁. 问透骨电光[J]. 格致新报. 1898, (3): 12.

12 爱莲室主人, 金梁. 问透物电光[J]. 格致新报. 1898, (8): 11.

13 藤井乡三. 化学沿革史[N]. 新民丛报, 1906- 02- 23: 第75号. 转自陈镱文. 近代西方化学在中国的传播[D]. 2009. 189.

14 殷顽. 化学小史[J]. 理学杂志. 1906, (1): 85—91.

15 公侠. 十九世纪德国植物学家略传[J]. 理学杂志. 1907, (5): 69—76.

16 邢益海. 方以智研究进路及文献整理现状[J]. 现代哲学. 2013, (1): 119—128.

Two Articles about the History of Science in China Published in theLixueJournal

QU Deteng, LI Bin

(School of Humanities, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

In 1906—07,LixueJournalpublished two articles on the history of Chinese Science: “The Biography of Fang Yizhi—A great master of Lixue (Science) before 260 years” and “The Biography of Mo Tze——A physicist of China”, examined Chinese ancient scientific achievements from the view of western modern science. These two papers, which regarded Fang Yizhi and Mo Tze as “great masters of Lixue (Science)” and “physicists”, advocated that China should found the history of Lixue(Science). They illustrated some traditional Chinese intellectuals had reflected the program “Chinese essence and Western utility” and attempted to integrate western science and Chinese traditional culture after the Russo-Japanese War. The two papers also represented the purpose ofLixueJournal—the popularization of Lixue(Science) and the prosperity of the nation. The literature review shows that these two articles have never been mentioned in the former study of Fang Yizhi and Mo Tze.

LixueJournal, Fang Yizhi, Mo Tze, History of Chinese Science

2016- 02- 02;

2015- 05- 21

曲德腾,1989年生,辽宁大连人,中国科学院大学人文学院硕士研究生,Zhuyeqingyang@vip.qq.com;李斌,通讯作者,1977年生,甘肃庆阳人,中国科学院大学人文学院副教授,研究方向为科学社会史,libin08@ucas.ac.cn。

N092

A

1673- 1441(2016)03- 0451- 09