宝鸡市1949-2010年麻风流行病学分析

2016-09-07车卫锋惠敦成

车卫锋 邓 峰 惠敦成 高 健

宝鸡市1949-2010年麻风流行病学分析

车卫锋邓峰惠敦成高健

宝鸡市曾经是陕西省历史上麻风流行重点地区之一,历年发病总人数位居全省第三,累计发现麻风患者828例,现症患者2例。现将1949-2010年麻风流行情况分析如下。

1 资料与方法

1.1资料来源 资料来源于市、县(区)1949-2010年麻风防治情况汇总表、年度麻风病防治动态统计表(1-2)、宝鸡市麻风患者病历(包括住院治疗和院外治疗)、麻风普查、线索调查、专业普查、家属追踪调查、治愈者复查资料,麻风疫情年报表、麻风患者登记表和宝鸡市麻风患者信息数据库。人口资料来源于宝鸡市统计局年度公告。

1.2统计学方法 为便于统计,1949年以前麻风病数据都归于1949年数据内,联合化疗前病例的中间界限类(BB)、界限类偏瘤型(BL)、瘤型(LL)归于多菌型,未定类(I)、结核样型(TT)、界限类偏结核样型(BT)归于少菌型。所有资料按照《麻风病防治手册》[1]要求的方法,进行收集、整理、统计处理后,用Epi Info 5.0统计软件进行率、构成比、比值的描述性分析,观察研究宝鸡市麻风流行病学特征、流行规律和原因。

2 结果

宝鸡市位于关中平原西部,2010年底总人口376.25万,二级及以上医院87个,卫生院175个,社区卫生服务中心(站)76个,全市共有468名疾病预防控制人员,麻风病防治兼职人员28名。

2.1地区分布 所辖12个县(区)均有发病,分布在149个乡镇,411个村,540个村民小组中,分别占全市乡镇、村、组总数的75.63%、17.59%和4.27%。其中,不同县区发病高低有差别,以凤县(31%)、岐山县(9%)、陈仓区(10%)、眉县(10%)、麟游县(9%)和太白县(7%)6个县(区)病情较重,占全市发病总数的76.21%,其余县区均在5%以下。

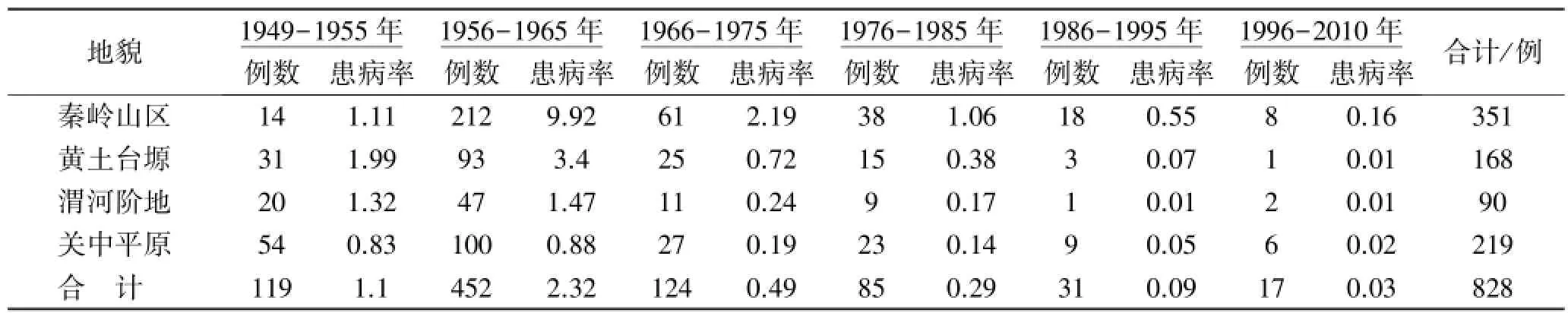

地貌不同与发病呈现秦岭山区>黄土台塬>关中平原>渭河阶地的特征(表1),不同地貌在不同时间段内麻风新发病例分布总体上差别有统计学意义(X2=64.591,P<0.001)。

表1 1949-2010年宝鸡市麻风发病与地貌分布

2.2时间分布 将1949-2010年每5年作为一个时间段,统计全市有病乡、有病村、有病组和病例数据,结果表明1955-1959年、1960-1964年、1965-1969年麻风患病时间比较集中、人数较多、流行范围大,其中,1960年患病最高时,全市当年底现症病人总数达274例,分布在全市129个乡、271个村、310个组内,而2010年底只有现症病人2例,分布在2个乡、2个村、2个村民小组。

2.3人群分布

2.3.1性别分布 发病男(648例)多于女(180例),男女之比为3.6∶1。

2.3.2型别及型比 多菌型(680例)多于少菌型(148例),型别之比为4.95∶1。

2.3.3年龄分布 发病年龄最小6岁,最大78岁。最小11岁,最大80岁。发病高峰在15~49岁年龄组,共651例,占78.62%。

2.3.4职业分布 农民最多776例,占总例数的93.72%;干部25例;工人20例;其他7例。农民发病较高,可能与生活条件,工作环境,劳动强度,文化知识,与外界环境接触等因素有关。

2.3.5儿童发病 15岁以下儿童发病累计20例,占累计总例数的2.42%,其中,50年代8例,60年代8例,70、80年代各2例,90年以后没有儿童病例发生,说明病情活跃程度和流行强度逐步降低。

3 讨论

1949-2010年,宝鸡市控制了麻风的传播与流行,2010年全市以县为单位所有县(区)达到国家“基本消灭”麻风病考核标准,呈低流行态势,病例中多菌型(82.13%)占主导地位,同其他低流行省市[2],符合低流行特征,提示多菌型病人是宝鸡市麻风群体感染最主要的传染源。

II级畸残率和病期是衡量麻风早期发现的重要标志,1949-2010年我市 II级以上畸残率平均为23.07%,略低于陕西省结果,高于《全国消除麻风病危害规划(2011-2020)》提出的20%以内要求。同时,延迟病期在 3年以上占56.8%,大于 5年占26.38%,高于其它省市病期[3],表明病人从发病到确诊时间较长,病人发现工作相对滞后,造成II级畸残率升高,治愈时间延长。因而需进一步加强宣传麻风防治知识,提高社会公众对麻风的认知程度,促进早期主动就诊,缩短病期,减少畸残发生。

宝鸡市麻风发现率、患病率曲线图呈现1953-1954年、1957-1960年、1964-1967年、1981-1985年4个高峰阶段,与当时宝鸡市组织实施6次大规模的病情调查和大量的病人被发现并接受治疗有关。发病率曲线变化与发现率、患病率不同。1949年发病明显偏高与资料统计方法有关,同时也与1949年前,宝鸡市人民群众生活条件和卫生条件极端恶劣有关,加之旧政府医务人员稀少、设备简陋,缺乏特效的治疗药品,造成麻风在全市各地长期流行,广泛蔓延,而表现为集中发病现象。

[1]马海德.麻风病防治手册[M].南京:江苏科学技术出版社,1989.401-408.

[2]陈贤义,李文忠,陈家琨.麻风病防治手册[M].北京:科学出版社,2002.2.

[3]陈虎跟.武进市301例麻风病患者病期分析报告[J].中国麻风皮肤病杂志,2000,16(4):249.

(收稿:2014-08-25 修回:2014-12-19)

陕西省宝鸡市疾病预防控制中心,721006

2.4 传染源 有传染来源者(家庭内、家庭外)384例,占46.37%,无传染来源者(接触史不明)444例,占53.63%。

2.5发现方式 主要为线索调查和皮肤科就诊两项,共发现病人549例,占全部发现病人的66.15%,在各种发现方式中占主导地位。其余发现方式为普查92例、报病68例、其他58例、不明42例、自报21例、疫点普查7例、接触者检查3例。

2.6延迟病期 从初发症状到发现确诊的间隔时间最短为3个月,最长为20年,延迟病期小于1年者107例,占总例数的12.89%;延迟病期在1~4年者503例,占总例数的60.54%;延迟病期大于5年者218例,占总例数的26.38%。

2.7流行程度 1969年底,患病率大于1.0‰的高流行程度县1个,中等流行县5个(患病率0.1~1.0‰),低流行县6个(患病率<0.1‰),没有非流行县。而2010年底,全市有非流行县10个,低流行县2个。

2.8控制达标情况 1969年全市12个县区都是麻风流行病区,没有达标县区。1995年宝鸡市首次“基本消灭”麻风病考核达标时,10个县区达到国家流行控制标准(患病率<0.01‰),2个县未达标。2010年全市12个县区全部达到国家流行控制标准(患病率<0.01‰)。

2.9治愈、畸残和复发 累计发现的828例病人中,治愈728例(87.92%),未治愈(包括愈前死亡、外迁)100例(12.08%);发生畸残434例(52.42%),无畸残394例(47.58%),畸残以多菌型(81.12%)为主,其中I级畸残 243例(29.35%)、II级畸残 144例(17.39%)、III畸残47例(5.68%),II级以上畸残191例(23.07%);复发49例(5.92%),均为1987年以前单纯用氨苯砜类药物治愈后病人。

2.10发现率、患病率、发病率 全市年平均发病率为0.81/10万,最高发病率在1949年(10.64/10万),最高发现率在1957年(5.8/10万),最高患病率在1959年(16.26/10万)。