相共还是表征?*—走出“我思”的古典迷局

2016-09-03汤明洁

汤明洁

(中国社会科学院哲学所)

相共还是表征?*—走出“我思”的古典迷局

汤明洁

(中国社会科学院哲学所)

一、问题背景及研究方法

“我思”①我们将“我思”这个词打上引号,原因有二:第一,必须区分“我思”作为哲学史中的概念,比如马克·奥勒留的我思、奥古斯丁的我思、笛卡尔的我思、胡塞尔的我思等,以及这个拉丁词本身在历史文献中是如何使用的,比如,第一个在文本上使用这个词的是Titus Maccius Plautus (254-184 av.J.-C.,拉丁喜剧家、拉丁文学的第一个伟大作家),他说“当我思(考)的时候,我肯定是我一直是的那个人”。参见Plautus,Accii Plauti Comœdiæ,Volume I,AMPHITRUONIS, 290。这个词在拉丁字典里,比如Blaise Patristic,有思考、遐想、想象、想起、反思、犹豫困扰和想要做某事的意愿等意思。第二,还要区分作为动词的“我思”的活动和作为名词的、与某种认知主体分不开的“我思”这个概念。正如海德格尔所说,是康德将笛卡尔的“我思”(cogito)活动转化为“我思”(the cogi-to),前者指的是沉思活动,后者就变成了某种主体,康德式的主体。是笛卡尔哲学的核心概念,经由康德和胡塞尔对这一认知主体概念的演进,“我思”更成为现代知识论的根本奠基。然而,随着20世纪60年代法国当代哲学在世界范围内的兴起,对这一概念核心地位的批判却越来越猛烈。①比如在情爱经验(l’expérience de l’érotisme)领域进行批判的布朗肖和巴塔耶,比如在语言经验领域进行批判的杜梅泽和列维·施特劳斯,等等。这一批判浪潮中最为知名的代表人物,就是倾向于考古学研究方法的福柯,其代表作《词与物》更为其带来了“结构主义者”的谬誉。在这部著作中,福柯似乎和其他结构主义者一样,呈现了一个不以人类主体为基础的知识或者人类经验的客观结构。然而,这却并不是福柯的目的,他在《词与物》发表后的一次访谈中说,“我并不否定‘我思’,我仅限于看到‘我思’的方法论作用最终并没有我们所以为的那样巨大”②M.Foucault,Dits et écrits,N°50, Che cos'è Lei Professor Foucault? (« Qui êtes-vous, professeur Foucault? » ; entretien avec P.Caruso; trad.C.Lazzeri), La Fiera letteraria, année XLII, no 39, 28 septembre 1967, pp.11-15.。福柯质疑人类主体、意识和存在在知识中的奠基地位,但这个质疑并不是像其他结构主义者那样是通过研究结构本身的内在法则(比如自治的逻辑语法)来撇开“我思”的“我”性,它并不像我们通常所理解的那样导致了对主体的否定以及对“我思”自在的驱逐。相反,福柯通过分析“我思”中的“思”性,揭示认知主体在知识构造中既介入又受制的双重地位,揭示“我思”在语词与事物的张力中所构造的古典时期世界经验既不是纯粹的主体性世界,亦不是真实的世界显现。③在这点上,福柯与康德既有相通之处,亦有绝然区别。在这里,“我”中有“思”的外在法则,“思”中有“我”的内在限度,这样一个既无纯粹的“我”亦无实在的“思”的混合体,其实是一个“语言”的语法活动,它所构造的是一个以一物映万物的乌托邦,一个实际上迷失了世界的语言空间。

本文通过截取福柯在《词与物》的知识考古学研究中的两个节点—文艺复兴时期(16世纪)和古典时期(17世纪)—来分析这一乌托邦的构成,从而展开对“我思”古典迷失的反思,并最后试图从这一反思中提出“我思故我行”的展望。与其他研究者对《词与物》的研究方法不同的是,我们不是要通过解读者的“我思”去分析、综合和评判被解读者的知识(真理,vérité),也就是说我们不是要去解释福柯在《词与物》中所阐发的知识型并判断其真假或合理性,因为作为“解读者”和“被解读者”的“我思”本身都仍是所探讨的问题所在。因而,我们试图通过本文自身的“我行”式“我思”,以解读者的“我思”与被解读者的文本事实自然共在的方式,以最少的“我思”构造呈现最真切的“我行”之思,以最节制的“我思”想象厘清古典时期的“我思”迷误。同样,这个呈现和厘清如果没有阅读者的“我思”将它们重新投射到其本身的“我思”现实中,那么本文针对“我思”迷误进行的语言呈现只能沦为“我思”乌托邦的现身说法。

二、表征的起源:物的相共性

在考察这个古典时期“我思”表征的乌托邦之前,让我们首先去探察在此之前词与物之间的“相共性”(la ressemblance)①法语词ressemblance的本意是两个事物在某些特性上是一样的,也指一个事物对另一个事物的表征(représentation)与原型相似、一致或相同,它是一个介于严格的同一性和差异性之间的概念。本文根据福柯对此词的解读,将其翻译为“相共性”,旨在与我们通常使用的“相似”或“相像”相区分,因为这个“相共性”是在事物本身更原初的层面进行描述,而“相似”和“相像”则容易被理解为人的(主观)判断或看法,即经过“我思”的想象进行的关联。这也是为什么我们要用中文的“相”和“共”来说明这个词的原因:一方面,“相”表达了两个事物的交互和互逆,而不是一个事物对另一个事物单方面和不可逆的靠近;另一方面,“共”是为了强调“在一起”,即两个事物的ressemblance是基于二者“在”的共同性。。这就要回到扮演着“西方文化知识的创建者角色”②M.Foucault,Les mots et les choses,Paris: Édition Gallimard, 1966, p.32.的16世纪,正是在这个世纪以后,古典时期知识表征(représentation)的组织进程得以确立,“我思”在有限知识中组织无限形象的语义关联性得以形成。福柯在《词与物》中所归纳的文艺复兴时期知识的四个原则③Ibid., p.35.,可以帮助我们准确地理解这一使得“我思”的理性得以建立的“相共性”。

首先,这个“相共性”可以建立在“相近性”(convenientia)原则上。这一原则利用事物所在地点的比邻来确立事物可见的相近性。当事物处在共同的地点,即使它们的依属关系尚不明确,也会因为比邻而共同拥有某种活动方式。这里并不是某个事物本身的属性决定了它与其他事物的“相共性”,而是其在广延空间的“在”决定了它与其他事物的“共”。

其次,“相共性”还可以建立在“相仿性”(aemulatio)原则上。这一原则描述的是既不近邻也无接触之事物的相互模仿。这一原则使得没有“共在”的两个事物也可以“相共”,即通过模仿,较弱事物也可以达到较强事物的特性,比如人对间接经验(知识)的学习,比如象形文字对事物的描画。

然后,这个“相共性”还可以通过隐喻带来的“类推性”(l’analogie)得以建立。这个“类推性”将“相近性”和“相仿性”结合于一个隐喻之中,即通过建立“关系”的相似性,它既避免了“相仿性”的模仿差距和反照性循环,又克服了“相近性”的可见性局限。比如,在安德烈·切萨尔平(André Césalpin)①André Césalpin (1519—1603, 意大利哲学家、医生、自然学家和植物学家),De plantis libri,1583 ;参见 M.Foucault,Les mots et les choses,p.37。那里,并不是植物与动物相似(地点相近或相互模仿),而是人们在植物那里发现的关系也适用于动物。在这里,“我思”对事物的特性进行提取和比较,使得事物可以无穷和普遍地进行关联。

最后,“相共性”可以通过“相通性”(sympathies)原则建立。“相通性”是一种人的内在活动,但它并不是某种按照相似性而进行的被动同感(因而它不是单纯的内在“我思”),而是一种积极地与事物相靠近并消除差异和特殊性的活动力量(这是一种可以付诸外在现实的活动)。但“相通性”并不会产生在“相仿性”那里出现的不可磨灭的差异问题,因为它总是与“相异性”(antipathie)相伴随,这就像中国思想中的“和而不同”。

三、“我思”的表征:秩序、符号与想象

到了古典时期(17—18世纪),物的相共性在“我思”中的自然呈现被“我思”的古典设置改变了。17世纪以来,经验论和观念论就认为,人类认知对上帝真理的不可企及并不是知识与事物的自然差异导致的②在这个意义上,17世纪以来人们不再专注于如何与自然共处的存在论,而专注于如何完全同一地认知世界的知识论。这个知识论的目的本身,忽视了认知与事物本身的不可磨灭的自然差异。,而是来自认知主体即“我思”的“草率”,因而推崇一个谨慎的认知主体,一个“清楚明白”的“我思”,即认为人自身的认知能力(“真我”)和对事物知识(“真理”)的获得都取决于这样一个特定的“我思”。

首先,这个“我思”对“真理”的决定性体现在“我思”对自然事物的几何量度(measure)和由此建立的数学秩序(ordre)中。“先考虑全部,然后将其分成各个部分”①M.Foucault,Les mots et les choses,p.67.,不连续或多样性的事物没有自然的整体性和可分割性,“我思”就给它们指派广延的整体性和可分割性,这样“我思”就可以通过计算它们的几何单位来对之进行比较。“通过发现那些最简单的,然后找到与它们更接近的,这样我们就必然能够以此达至最复杂的”②Ibid.,这样事物的数学秩序就建立起来了。

其次,“我思”对“真我”的决定性体现在“我思”的三个符号关联变量上。

第一个变量涉及符号关联的来源,也就是说一个符号(signe)如何从诸多我们或知或不知的事物中脱颖而出,突然成为我们所能够认知的符号(标记)。对16世纪来说,印记(signatures)是由上帝或自然决定的,它们的存在并不是为了使人能够认识,尽管它们的存在能够有这样的效果。这些印记是事物自身的语言,它们诉说着自己的秘密、特性和用益。有时候,这个自然的语言是静默的、模糊的和诡计多端的。这也是为什么文艺复兴时期的语言就像自然本身的语言一样神秘莫测。

从17世纪开始,语言不再与自然紧密相连。一个符号一旦被辨识出来,它就与其所指(signifé)联系了起来,这就是所谓知识。有时候一个模糊的符号也能关联某个确定的所指,但这个确定的所指却只不过是“我思”的观念。就像贝克莱所说:“观念的连接并不意指从原因到结果的关系,而只是从某个征象或符号到其所指的关系。火……就是预示疼痛的征象。”③George Berkeley,Principes de la connaissance humaine,1710 ;参见 M.Foucault,Les mots et les choses,p.74, note 1。火是自然的符号,疼痛则是通过火的经验认知得来的“我思”观念。一方面,一旦这个疼痛的所指进入“我思”,它就固化成为某个确定的观念,它就可能被安置在量度和秩序中,从而被重新计算产出新的观念,这就是笛卡尔的观念论。另一方面,由于火并不总是,也不是在所有人那里都会产生同样的疼痛观念,自然符号和产出性观念构成的网络就构成了一个可能知识领域,这就是休谟的经验论。

“我思”的第二个符号关联变量涉及符号与其所指之关联的形式,这也就是说,符号是以何种方式意指一个所指的。在16世纪,一个符号意指一个所指是因为这二者有“相共”,同时这个“相共性”也存在于这些事物内部,它不随着观察它们的认知主体的时间和空间发生变化。从17世纪开始,除了这种作为所指一部分的符号之外,还出现了实际上与其所指相分离的符号。尤其当符号和所指二者都作为“我思”的观念,如果符号不能够与所指的整体印象相分离,符号就和所指一起作为“我思”的观念而被混淆。这种问题不会出现在16世纪,因为那时符号和所指的区别不是在“我思”的观念中,而是在事物本身之中。

因而,由于能够脱颖而出成为符号的因素混杂在整全印象的所有这些因素中,必须将这个杂多的印象划分开来,并孤立出其中的一个因素作为符号。这一认知不可避免的工作,在17世纪是由“我思”完成的。这个工作就是我们所说的“分析”,没有这项工作,符号就不会显现出来。正是由于“分析”,自然符号才会由“清楚明白”的观念符号所代替,这些观念符号随后又可以在“思”中产生新的印象。以这种方式,符号才可以是普适的,就像记忆执行者和概念先驱。符号肩负着在“我思”之逻辑无限的平面上陈展世界的任务。正因为此,“我思”或思想的符号学说和分析理论才会被古典时期以来的认知论如此重视,以至于存在论都被抛之脑后。而这不是因为符号还仍然努力与世界相贴近和不可分离,而是因为从古典时期以来人们认为符号既可以内在于所指又可以与之相分离。

“我思”的第三个符号关联变量涉及17世纪认识论的重大选择,即符号关联必须具有确定性。形成符号的方式一直是有两种:按照自然和按照协定,这一点在17世纪没有变。发生变化的是,在16世纪人为协定的符号是建立在自然符号基础之上的,是后者决定所有可能的符号;但到了17世纪,这个关系被倒转了。人为协定的符号成为所有知识的基础,这仅仅是因为人为协定的符号能够被“我思”所掌控。因为“我思”必须能够在其思想的复杂运动中唤起、运用、划分和重组这些符号,而自然符号的原初性和刚性使得这些任务难以完成。

然而,在17世纪,不仅是人为协定符号受人的构造所控,连自然符号也难逃其影响。这些自然符号看似好像是偶然建立起来的,但这个偶然并不是由事物自身的自然属性,而是按照它们在社会性认知活动中的运行来量度和规制的。这些自然符号必须像协定符号那样能够满足分析和组合的需要,它们必须能够使得“我思”有可能将自然事物分解到最简单的因素,即所谓“起源”;并能够按照量度和秩序“重新组合”,直到“产生理想中的复杂事物”,即所谓“乌托邦”。在“起源”到“乌托邦”之间,自然只能处于认知主体所有可能构形的原始印象层面。

最后,这些认知的新形象并不是17世纪经验论者或观念论者的发明,而是叠置于“律则”(ratio)世界的“我思”(cogito)的必然性。那么什么是这个“我思”的必然性呢?

这就要看“我思”的观念是如何在自我分拆和重合的表征中运作的。当符号与所指的关系不确定、疏远和随意,当事物本身的“相共性”不再保障它们关系的时候,16世纪“统一而又三分”的符号体系(这一体系能够很好地区分“被标记物、标记物和使得在标记物中可以看到被标记物的事物”①M.Foucault,Les mots et les choses,p.78.)就被17世纪的“二分”体系所取代。能指(signifant)与所指(signifé)就都变成事物的观念,它们不再是在事物本身中相遇,而是在“我思”的观念中相遇,在认知主体对事物的表征中相遇。

但在“我思”的所有观念、图像和感知中,有些不是引发关于其自身的观念,它们自我呈现着,却只能引起自身外的其他观念。比如,火的影像只不过是红色和闪烁的图像,但它却常常是热或痛的符号,因为它通过“我思”的认知或经验引发另一个感知。在这个意义上,能指的观念就是那些能够消退其自身感知并转让给其他感知的观念,其所表征的观念并不是隐藏在这个观念里的感知自身的内容、功能和规定性。但这种支配性和通透性并不是一个能指观念自身的自然属性,而是“我思”在支配它,使它通透,让它消退,将它划分,把它隐藏,并最终通过忽略其自身而把它认作另一个观念。这些都是按照“我思”的意志或需要、认知或习惯来进行的。

四、对“我思”古典迷局的反思

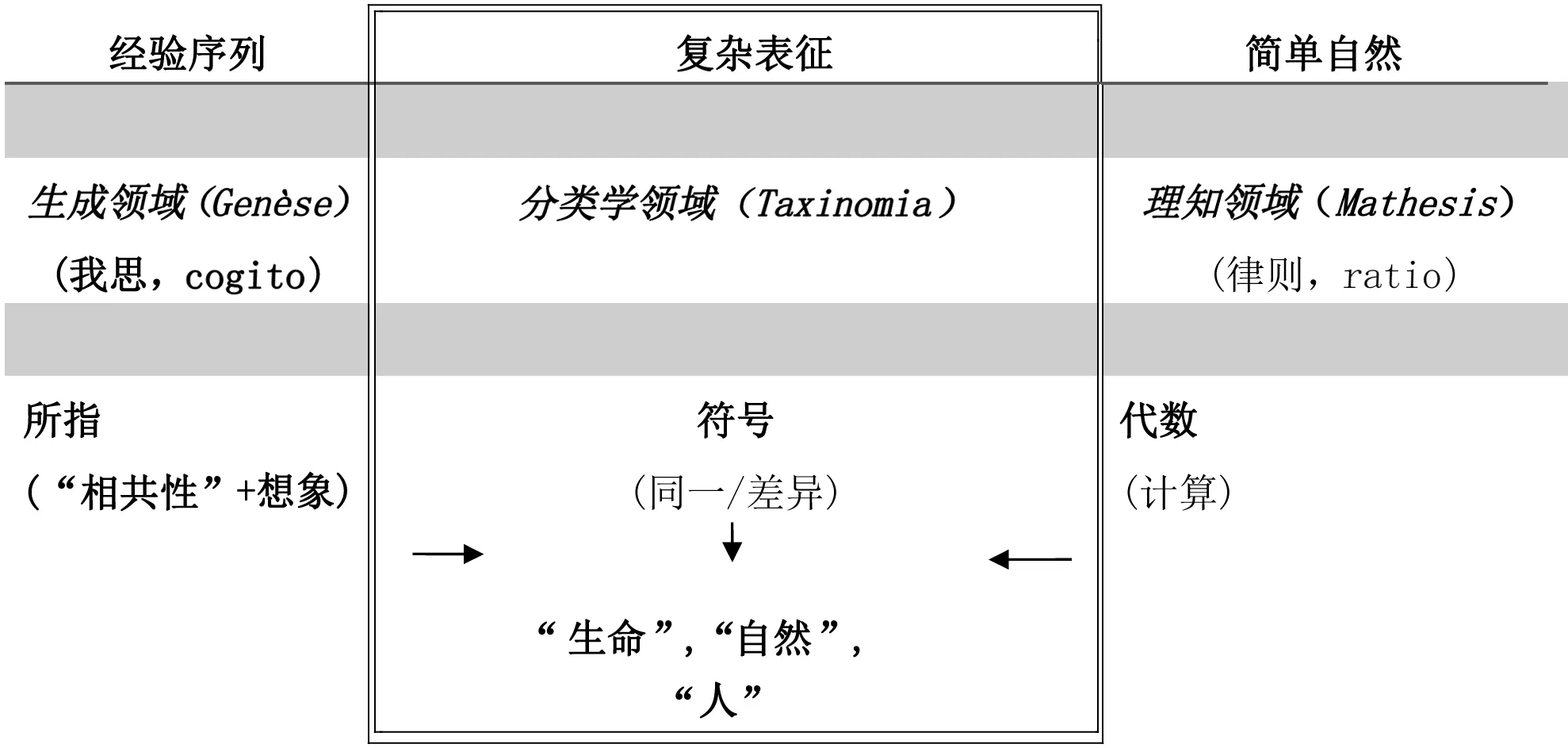

至此,我们分析了古典时期量度与秩序的科学、符号理论以及想象与相共性的协作,这三者构成了古典时期“我思”的整个经验空间(如下图)。在这个空间里,古典时期的“我思”扮演着既有决定性又有局限性的角色,它既提升认知又是认知的约束,既不可或缺又无足轻重。

古典时期“我思”的经验空间

首先,从其对量度和秩序的建构来看,“我思”将分类学领域(Taxinomia)①此词借自希腊语 ταξινoμία(taxinomia),由 τάξις(taxis,安置、分类、秩序,其闪语词根是taksh,琢磨、制作、构形)和 νoμός(nomos,法则)构成。与理知领域(Mathesis)②Mathesis借自希腊语μάθησις(学习知识和科学的活动)。在希腊语和拉丁语作家那里,这个词甚至表示数学乃至所有认知的基础。此词在文艺复兴时期非常流行,在新柏拉图主义者(如Marsile Ficin, Nicolas de Cues, Leonard de Vinci, Nicolas Copernic)那里出现,但也在逻辑学家、数学家、物理学家和医生(如 Petrus Ramus, Paracelse, Galilée, Kepler, Adrien Romain)那里出现。在 John Wilkins于 1668 年的一篇名为“An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language”的文章里,mathesis 是人们所寻求的“完美语言”。在笛卡尔和莱布尼茨那里,这个词用在Mathesis universalis中,后者表示两个意思:数学和先天普遍科学。但这个词的使用也有另一种方式,比如在Roland Barthes 的《文本快感》中,mathesis不是某种模仿数学的科学,而是Marcel Proust的作品。对福柯来说,这个词更倾向于表示事物的有组织的序列。可以说这个词的历史就是一部科学史,也是一部人类认知的考古学。关联起来。一方面,简单自然在“我思”中被表征在一个理知的秩序中,而复杂自然则被“我思”组织在分类学秩序之中。由于后者不能在“我思”的确定性要求中被辨识,它们必须能够用简单自然来分析。进而,通过将复杂自然转化为“我思”的经验表征,分类学就得以与理知相关联,分类学由此成为“质化的理知”③M.Foucault,Les mots et les choses,1966, p.88.。但这里的“理知”不同于我们现代所说的“数理”逻辑,因为理知领域存在的是对简单自然的感知,也就是所谓的“明见性”,它仅仅是对多样性、复杂性和离散性自然的表征之一种,因此,“理知领域只是分类学领域的一个特例”④Ibid., p.86.。

“我思”所建构的这一分类学领域,即关于生命、人和自然的经验领域,虽然具备笛卡尔以来人们所梦寐以求的“确定性”科学特性,但这一“我思”的操作却隐藏着诸多危险。

第一,这一量度和秩序吞没了那些不可用广延量度和不可以数量组织的自然因素。第二,在可计算的等级序列下,被计算的并不是事物的自然属性,而是它们被抽象化了的数字化表征。通过计算事物无差别和片面的内容建立起来的价值体系并不能表现事物的真实价值。第三,人本身的认知是有限的,对事物的列举是可穷尽的。但“我思”通过将事物按照抽象范畴进行普遍逻辑的穷举,似乎避免了所有可能的遗漏,也极大扩张了人类认知的世界范围。但在这个对世界的抽象逻辑穷举中,一方面,世界的多样性内容被大量丢失;另一方面,世界的抽象维度被大量扩张。这导致人所面对的世界,既狭隘不完全又过大超越人的掌控能力。人所得到的虚假“确定性”并不能解决人自身的自然问题,因为在这一过程中,古人的经验与神话、魔术一起被抛至不确定性的历史之中,但正是在后面这些经验中保留着事物在语言中的原初印记,这导致那些说着旧语言的新科学在其自身无法破解的语词迷雾中丢失了事物本身。

其次,从古典时期“我思”在符号理论中既主动又被动的双重地位来看,文艺复兴时期“相共性或相近性神秘而坚固的关联”①M.Foucault,Les mots et les choses,p.72.发生了深刻的变革,古典时期的表征既是对这个相共性的继承,又是对它的背叛。

一方面,古典时期“我思”的符号表征继承了文艺复兴时期的相共性。虽然在观念和符号共有领域之被分解和被重合的表征中,古典时期的能指和所指既相互区别又相互指明,这好像表明知识的基础不再是文艺复兴时期粗糙的“相共性”,而是量度化和秩序化的理性“我思”,但其实并非如此。尽管通过量度化的符号,17世纪建立了清楚的同一性和明白的区分,但如果我们要问量度或秩序是如何在不可避免的比较中运行的,古老的“相共性”问题就又浮出水面了。关于这一点,休谟的判断是公允的,他说:同一性只属于假设了反思的哲学领域,而“相共性”才属于“那些按照虽然静默但却以不可避免的力量约束我们心灵”②Ibid., p.82, note 2.的自然关系。还有人③Johann Bernhard Merian (1723-1807, un philosophe suisse),Réfexion philosophique sur la ressemblance,1753 ;参见M.Foucault,Les mots et les choses,p.82, note 3。甚至向哲学挑战说,如果没有“相共性”哲学则寸步难行。如果我们支持休谟的论断,那么只要哲学还仍然面对自然关系,那么“相共性”就必然不可或缺地存留在认知的内部。

另一方面,古典时期“我思”的符号表征又是对这一相共性的背叛。由于“我思”将经验表征与理知领域相关联,组织这些经验领域的分类学就因而获得事物的某种连续性。但这依赖的不再是自然,而是“我思”在生成领域的想象力量。分类学领域将可见的同一与差异展开在空间的同时性中,“我思”的生成领域将其组织为历时的连续表征。正是在分类学领域,古典时期建立了它的自然史、货币理论和普遍语法。在这个意义上,古典时期的“我思”不再是处于生成领域一隅的一般性的我思活动,而是将整个古典时期知识型建构和关联在一起的大写的“我思”(Cogito)。正是通过这样一个大写的“我思”,使得经验表征得以按照简单自然进行分析,使得简单自然得以按照复杂表征进行综合。分析首先使不连续的表征产生暂时的关联,综合则随后重新构造存在的可能连续性,正是“我思”在生成领域的这一双重工作使得古典时期的认识论变得可疑。虽然来自“我思”领域的这一双重工作并不与分类学领域的另一来源—理知领域相矛盾,但这个统一是来自想象(在“我思”的生成领域)与相共性(在自然的生成领域)、生成领域与理知领域的共同合作。而轮到符号(语言),它则促使了“我思”的更深刻合作,即产生我思与律则的观念论,这就造成一个更远离自然(natura)的合作。

五、展望:“我思故我行”

其实,对于17世纪来说,自然语言的“相共性”作用并不是消失了,而是存在于所谓“我思”的明见性或直觉中。尽管在17世纪,知识与预言(divinatio)的古老关联不再能够进入“我思”之光的观念里,但这并不妨碍这个关联仍然隐秘地起着作用,它仍然能够“在印象中建立认知和关联,以便在我们的心灵中建立意指关系”①M.Foucault,Les mots et les choses,p.73.。因而,在古典时期的思想中,所有用于表明知识第一步骤的概念,如笛卡尔的“明见性”(évidence)、马勒伯朗士的“感受”(sentiment)、贝克莱的“感觉”(sensation)和休谟的“印象”(impression),不管它们是确定的或不确定的,都不可避免地来自这一仍然保留着自然印记的自然语言。这些印记是预言,但古典时期仅限于从粗略认知中捡拾它们,然后又将它们折叠在我们漫长的判断秩序之中。这样,那些仅仅是相共性和可能性的自然符号的碎片就一步步地在一个确定的秩序中被组织起来。语言丢弃了多少没有在“我思”中形成所指的符号,认知就错过了多少自然。

但这里除了丢失自然(真理)的问题之外,还有丢失自我(主体性)的问题。从以柏拉图为代表的第一次理性主义革命到以笛卡尔为代表的第二次理性主义革命,乃至二战后法国哲学的兴起,这里始终存在一个“真理”(vérité)与“主体性”(subjectivité)的交织张力。这里的“真理”,既不是绝对永恒的知识(“我思”所建构的乌托邦),也不是一定社会历史条件下的常识(“我思”所体察的某个特定时期的伦理现实)。这个“真理”是存在的真实,是多变的世界,是因具有历史性、社会性而不断异动的人的现实伦理生活。这里“主体性”是“我思”的基础要素,是在这种“主体性与真理”的张力中、在自然或社会历史存在对人类的限制中,始终存在着的人类对于“自由”的迫切要求。在这个意义上,人类几乎所有的认知活动和意志都是为了将自我建构为自主主体,为了在被给予的世界里更好地生活。这就需要“给予渴望自由之躁狂以形式的耐心劳作”①M.Foucault,Les mots et les choses,p.73.。可这个耐心劳作是什么呢?

福柯1981年转向对现代性“我思”的伦理起源进行反思,这个起源锚定的是公元1—2世纪希腊世界与基督教世界的交叉时期,用福柯的话来说这是“自我的黄金时代”,这是充满着“生活技艺”的时代。对这个时期来说,“我思”(马克·奥勒留式的我思)是对生活技艺的沉思,可以包括面对生命中艰难时刻的各种技巧、修辞技术,甚至是在公共或私人生活中同时涉及灵魂和身体的一般性节制。②Ibid., pp.30-31.它与基督教“生活技艺”的区别是,在希腊罗马人那里,主体要对“如何存在”负责,而基督教只要求对“如何做”负责。“如何存在”意味着主体必须关涉在存在论意义上的存在质量,比如宁静或喜乐。这个具有“存在智慧”的主体性在古希腊人那里是用bios①M.Foucault,Les mots et Les choses,p.36.这个词来表达的,这个智慧所指的“生活技艺”(tekhnê peri bion)就涵盖着理知(mathêsis)、沉思(meletê)和操行(askêsis)②Ibid., p.35.,三者关系紧密、互不可缺。然而,基督教时期只强调后者,古典时期为反对基督教的宗教统治又只强调前两者。对彼此关联和共同作用的消减,使得这三个要素本身都发生了质的变化。

福柯晚期的研究和思路,即是要找回这个作为“生活技艺”的“繁复工作”,即重新建立“首先是与他者的关系,其次是与真理的关系,随后是与自我的关系”③Ibid.,p.34.。我们在此之中看到的沉思与理知和操行的紧密关系,给我们现在所理解的孤立的“我思”注入了新的背景和内容。在这里,与自然的“相共性”扮演重要的角色,只是不像17世纪那样仅仅为认知提供最简单和直接的形式,也不像16世纪那样完全被动地承受自然。因为17世纪“我思”的迷误就在于认为符号的所指和对确定性的借取都必须从“我思”的(有意识的)认知开始,而16世纪则认为这些能指与所指的关联在直接由自然给予的语言中就已经存在了。然而,要读懂这个直接由自然(包括人的自然)所给予的语言,往往不是依靠而且也不应该只是依靠“我思”的意识,因为这个自然的语言有时候完全不会引起任何“我思”的观念,它有时是清晰的,有时是模糊的。它还必须依赖与之紧密关联的理知和操行。

因而我们在修正古典时期理知和沉思的基础上,提出更要有操行。这个与自然之理知具有“相共性”的操行,要求与自然存在共同在场,要用“我行”(askêsis④希腊罗马时期,askêsis是一种“关照自身”的实践。它通过“苦难、热情和磨炼”将个体转化为行动和主宰的主体。“askêsis是一种将主体与真理相连接的方式。”参见M.Foucault,L’herméneutique du sujet: Cours au Collège de France.1981-1982,Paris: Seuil/Gallimard, 2001, p.303。)去贴近事物、模仿事物的关系,去发现和实现“相通性”。“我思”在这里承担的功能仅限于描述自然可见或不可见的现实(更广泛意义上的理知,mathêsis),而“我行”则承担着将已有的现实差距相互拉近的功能。要将“真理”和“主体性”结合在“我行”层面上,因为只有“我”用行动去靠近事物,这种复—现(表征,re-présentation)才是最真实的。而只有在这种“我行”与事物的贴近,这种通过不断实践把“我思”的自由变为现实或化为虚有的过程中,“我”才能真正体验世界的真实,从而收敛“我思”自身所不可避免的想象狂飙。

所以,我们这里既不是要否定“我思”的秩序也不是要驱逐“我思”的自由意志,而是要将这个秩序和疯狂同时拿到自然现实中去进行角力,即最重要的是“如果在我们之上,确实存在着和应该有某种真理,一个额外的真理,它对于我们来说是什么,我们应该做什么,我们应该如何行动”①M.Foucault,Subjectivité et vérité: Cours au Collège de France.1980-1981,Paris: Seuil/Gallimard,2014, p.14.。这也就是说,面对“真理”,重要的是要确立我们与它的关系,确定我们的对策,决定我们的用法,“我思”中最珍贵的自由或主体性的功能就在这里。

* 本文已发表在《华东师范大学学报》(哲社版)2015年第6期。略有改动。