从人的知情意结构角度对设计美的分类1

2016-08-31张黔武汉理工大学艺术与设计学院

文/张黔(武汉理工大学 艺术与设计学院)

从人的知情意结构角度对设计美的分类1

文/张黔(武汉理工大学 艺术与设计学院)

DOl 编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2016.03.002

如果我们认为设计美是一种特殊的且具有一定的独立地位的美,那么对设计美的分类就必然是设计美学学科发展与深化的进一步要求。此前虽有国内学者尝试对设计美进行过分类,但由于缺乏清晰的分类标准,脱离具体的分类标准来谈设计美的分类,因此其结果往往难以让人满意。在设计美的分类研究中,角度与标准的选择至关重要,从不同的角度、以不同的标准对设计美进行分类可以获得不同的结果。从“天”——时间的角度,可以将设计美分为古典、新奇与动感,古典是以过去的设计符号形成的对现实时间的否定,是人的怀旧感在设计中的表现;新奇则是以未来的设计语言或形式对现实时间的否定,它所体现的是人的求新求变的本质;动感则是以乐观的姿态对当前以发展与速度为特征的时代的直接肯定,是当代人的生活体验在设计中的表现。2张黔《从时间角度对设计美的分类研究》。《服饰导刊》,2015年第2期,57-61页。从“地”——空间的角度,设计美可以分为大气、中和与小巧三种形态。这三种形态的划分标志是以人自身的空间尺度以及作为审美对象的设计之物与其他同类对象相对尺度为标志的,大气往往意味着对象以较大的体量对审美主体形成震撼,其绝对体量超出人,其相对尺度超出同类对象的平均水平;与此相反,小巧则是以较小的体量让审美主体持久把玩的审美形态,其绝对尺度小于人,其相对尺度小于同类对象的平均水平;中和则是介于这二者之间的审美形态,其绝对尺度与人自身较为接近,其相对尺度与同类设计对象接近,审美效应以和谐为特征。3张黔《从空间形态角度对设计的分类》。《设计艺术研究》,2014年第4期,1-5页。除了时间与空间这两个标准之外,人作为精神性的存在,精神与价值的多元性的统一体作为人的本质,也可作为一个分类标准。德国著名美学家康德将人的心理能力分为知性、判断力与理性三个层次,知性对应的是人的认识能力,判断力对应的是人的愉快和不愉快的情感,理性对应的则是人的欲求能力。1[德] 康德《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社2002年,11页,32-33页。这也就是我们今天常说的知、情、意三分结构或三位一体。严格来说,所有类型的美或设计美都是知、情、意三者统一的结果,但情感、认知和欲望这三个要素在美的构成中的份量不同、实现的方式的不同是客观存在的,这就为设计美的分类找到了一个源于人自身的心理结构的标准,从这个角度,设计美可以分为以认知为主导的理趣、以情感为主导的诙谐,和以欲望为主导的华丽。

图1 东芝AT200平板电脑

一、理趣

理趣是与科学技术的发展成果联系在一起的设计美的形态,它是指对象的冷静的科学精神、先进的科技技术等内容与精确而又出人意表的组织结构方式结合在一起的审美形态。在设计史中为人们所津津乐道的“高技术风格”就是一种理趣。当然,理趣作为一种美的类型,同样也有情感与欲望的参与,只是在理趣中,欲望较为隐蔽,而情感更是被深藏起来了。

在对象形态上,理趣首先与理性有关。它往往与规则的外形、严密合理的组织形式、先进的生产加工工艺联系在一起,而且其内在的各元素体量上的大小关系也往往有一种比例关系。规则、秩序、对称等是其表层特征,而科学的计算则构成了这种形式的内在依据,先进的加工技术则成为其最终实现手段。如图1所示,东芝的这款AT200平板电脑在当时以7.7毫米的厚度而被称为当时“世界第一薄”的平板,这个厚度与正面的黑色、背面的灰色拉丝金属面板、隐而不显的各种按键、规整的整体造型等结合在一起,体现出现代科技的最新成果,这也是其审美魅力的直接成因。

理趣的对象形态,不仅需要“理”,还需要“趣”。“趣”主要体现在意料之外的奇思妙想的实现,如人们常说的“炫”、“酷”等审美形态,就是“趣”的具体表现。它可以由功能的贴心、技术的先进所导致,也可由形式的超越同类产品的超前意识所导致。如高技术风格的采用了透明外壳的家用电子产品,在当时完全颠覆了人们对电子产品的不透明外观的基本印象,从而产生了出人意表之趣;再如在一些手表的设计中,设计师刻意将手表的反面用透明的外壳,甚至在正面也将表盘挖出一个孔洞,目的都是使其内在的机械部件清晰地呈现,从而让人叹服于其工艺技术的先进性并最终产生强烈的购买欲,也是理趣的具体表现。

从内容上看,理趣体现的是人的理性和智慧,是人的科学精神(首先是数学)在设计中的体现。它之所以能作为一种美的形态而存在,与它客观上具有象征人的理性、冷静的主体修养的价值有关,因而形态上的生硬有可能让一些特殊的主体从中获得自我确证从而对其产生审美体验。理趣往往要求对象具有科学技术上的先进性,它很大程度上就是这种先进性的直接载体。因此,毫无先进性可言的某个冷硬的形式,往往在审美和价值评价活动中只能获得负面的评价,而真正的技术先进性的显现即使是具有夸耀性的,也是可以被人认可的。在现代商业竞争中,处于技术上的领先地位的企业,往往会以直接呈现出其技术先进性的设计手法来与其他企业竞争,而对于后来者而言,这一风格更多地是一种形式上的特征或纯粹商业策略上的需要。

由于理趣的内容上的重要性,因此,理趣的现实感受是与相关的知识背景的接受联系在一起的。某个产品的先进性被其受众接受后,其审美可能性将会大大增加。从设计实践到设计欣赏,都体现出知识的重要性。事实上某些具有理趣的作品并不是一开始就被人所接受,它的某些隐藏功能及技术内涵可能需要使用者慢慢地在使用过程中才能被发现,这更多地是技术知识基础上的“玩”的结果。高科技产品所衍生出的“玩机”一族,正是能欣赏理趣之美的特殊群体。如现在的某些旗舰级智能手机,它的理趣对于很多一般使用者而言是不存在的,只向那些“玩家”敞开其审美意义。而当代高科技产品经常被人诟病为“功能过剩”或“技术过剩”,恰恰印证了“玩机一族”这个特殊群体的存在,在他们眼中,基本功能的实现变得无足轻重,而功能之外的可玩性更为其看重,一些玩机族拿到一个高科技产品后,往往不是在实际的使用中去验证产品的价值,而是在“评测”、“跑分”中获得特殊的快感,更快的运算、更高的得分与对象的充满科技感的外观相结合,让这类使用者欢欣鼓舞,而他们的存在,又起到免费为他们所肯定的产品免费推广的作用。因此,功能与技术过剩的产品从设计美的角度来看,其所导致的审美内涵正是理趣,是建立在科技成果的最新发展基础上的可玩性,这与传统诗文以才学或议论为诗并进而获得哲理的暗示所导致的原生性的“理趣”还有区别,后者是依托于哲理与语言运用中的智慧,前者则是依托于绝对的先进技术。

从造型手法上看,理趣往往与冷静的知识氛围的塑造、科技感的着意传达等目的的实现有关的设计语言联系在一起。冷静的知识氛围的传达,往往需要在色彩上采用冷色调或黑、白、灰等单一色彩,透明材质也可采用。科技感的实现则往往需要规则的几何形、严格计算的内在比例、现代材料和现代材料加工技术的运用,而更直接有科技感的传达则是将内在结构以透明的形式直接呈现给使用者。2014年国内著名手机厂商小米在发布其新机“小米4”时,曾大力渲染其加工工艺为“一块钢板的艺术之旅”,虽然这一卖点在电子化的时代并不是最好的,毕竟当代人对科技的体认更多地来自于电子技术而非机械技术,但它所强调的不锈钢框架客观上在手机制造中还是一个新生事物,因此这一宣传策略还是取得了一定的积极效应,毕竟在电子技术无法拉开差距时,机械技术拉开差距也未尝不是一种有效的手法。

从审美效果来看,理趣是伴随着知识的传达和对此知识内涵的接受而产生的美,认知与审美具有同时发生性。它是一种基于认知的审美,即先有对作品的科技内涵的接受,然后才有相应的审美效应。如果没有对深层的科技内涵的理解和接受做基础,它就会转变为一般的新奇或中和之美。如上面所举的小米4的金属框架加工技术,如果消费者对其一无所知的话,那么它的理趣之美将是不存在的,只有那些受相关宣传方案影响的消费者才有可能在拿到手机后深入体验其科技之美。就具体的审美效应而言,由于这种美与理智直接有关,因此其审美效应较为含蓄和冷静,它的趣味性也是建立在含蓄与冷静基础上的,而其积极效应则与对科技内涵的发现直接有关,正是使用者发现了其中蕴藏的科技之“真”,是对深层次的现代科技诉求的回应之后的心理反应,然后才有了科技之“美”,而这种真与美的结合,使其具有很强的象征性和一定范围受众的普遍性,它帮助当代高技术产品摆脱了其冷冰冰的情感色彩而具有了审美价值,也因此区分于只有功能诉求而无视审美价值的高科技产品。

理趣是技术美的集中体现。没有先进的技术作支持,就没有理趣的存在。而由于技术的先进性往往具有时效性,因此,一旦某个设计对象所依托的技术因为时间的进程而不再具有其原有的先进性时,其理趣也将消失。这也意味着,以高科技作为审美触发点的当代科技产品,其审美效应具有很强的时效性,它往往缺乏那种持久的、可时时把玩的审美效应。而另一方面,那些与手工技术联系在一起的产品,如果它所依托的技术是达到或接近人的最高层次的技术水平的话,其时效性不会如同现代电子产品那样强烈,它可能引起欣赏者时不时的审美效应而难以被彻底遗忘,但也不会具有电子产品所有的那种审美普遍性。这种依托于纯粹的手工技术的设计之美,在其具有一定的趣味性或被理解为匠心独具之作时,也是可认为具有理趣的。因此,作为设计美形态的理趣,在不是特别普遍的设计美内部,其实构成了设计美的主导性份额。

二、诙谐

诙谐是最能体现出人类情感、情感反应最强烈的一种设计美的形态,是人的内在的优越感需求与表里冲突的对象构成方式相结合而产生的设计美样式。诙谐这一设计美的形态与一般美学中的喜剧或滑稽有关,可以看作是喜剧或滑稽在设计中的具体表现。

诙谐可以分为两大类,一类是有生活内容的,另一类则是纯形式的。有生活内容的诙谐往往包含着对生活现象的调侃;而生活内容不明显的纯形式的作品往往要借助于人的错觉和幻觉机制。前一类作品产生诙谐效果的难处在于发现生活的幽默内涵,后一类作品的难处则在于错觉机制的恰当引入。

诙谐的设计作品所具有的对立冲突形态,既可以是表里不一的,也可以是先后不一的。前者体现在对具有生活内容的作品的评价中,对象的内容和应具有的结果产生了冲突从而导致的冲突,如一个很卖力地扭着秧歌的大妈的城市雕塑形象,就有表里冲突的内涵。她使劲锻炼,本应身材标准,但最终呈现出的却仍然是身材变形走样,这就有了表里不一的感觉。后者体现在对生活内容不突出的作品的观照中,先看到的让人产生错觉的形象和后理解的正确形象之间,有模糊与清楚之间的变化,也因此会形成冲突感。(图2)前一种冲突是对象本来就具有的,而且由于其生活内涵的再现因而是比较容易发现的,后一种冲突则是主体认识能力的发展导致的结果。

图2 荷兰图形设计师埃舍尔作品

与理趣更看重其中的科技内涵不同,诙谐更多地出于人的一种特殊的情感需要:我比他人或过去的我更高明,当这种需要突然通过表里不一的视觉形式得到实现后,人就会产生一种突然荣耀感,而这就是审美意义上的笑的原因。引起诙谐有两方面的原因:对象的表里冲突或主体的错觉和正确的知觉之间的冲突,都能导致欣赏者对自我优越地位的突然发现。在前一种情况中,对象的表里冲突状态让主体确证了自身的和谐统一状态比对象要高明和优越;而在后一种情况中,主体本来是产生了错觉的,面对某个错觉的形式自己一时糊涂起来,这时的我是认识上有缺陷的,但在进一步的观察中,我发现无错觉状态下的对象的真实面目,从而重新找回了自我,也实现了新我(正确认识的主体)对旧我(产生错觉的主体)的否定与超越,从而获得了优越感。因此,某个对象如果不能引起自我的优越感的话,那么诙谐的意味就不存在。如我自己的身材也有点肥胖,当我看到那个卖力地扭秧歌的大妈的形象时,我很可能就不会产生优越感,而只会产生认同感,在别的欣赏者那里产生的诙谐意味到了我这里可能变成一种类似于中和意味,会心的微笑也会被内在的亲切感所取代。在一些对错觉图形的测试中,如经常会被问到两根放在一组的线段哪根长,很多读者一下就发现两根线段是一样长,他的知觉一开始就是正确的,也就不会产生以新我来否定旧我的情况,说明他的认知能力相当强大,不过却少了一种审美的可能性。或者在对错觉图形的评判中,有的读者迟迟不能发现某个图形导致的印象是错觉的结果,还认为对象本来就有这个特点的话,“错”得彻底或错觉的延续时间较长也不会导致“新我”对“旧我”的立即否定因而也不能让自己发笑。

针对两类不同的诙谐现象,设计师往往会采取不同的造型手法。在对相对生活化的诙谐作品的构建中,他会较多地采取夸张变形的手法,夸张对象不应该出现的某个特点,如上例中的大妈形象,她的腰、臀及大腿部位就被夸张,整体造型接近一个两头尖中间大的陀螺,这个造型特点,就能避免欣赏者的亲切感的产生。但如果一味写实的话,就会出现类似于朱自清先生的《背影》中的父亲形象,就只能让人感到亲切和感动,而与滑稽或诙谐没有任何关系。在生活内涵较淡的作品中,设计师更多地是要设置正常认知的障碍,充分利用我们视觉的缺陷,恰当地利用错觉图形。这里的“恰当”,要求设计师充分考虑欣赏者的发现错觉形象的能力,既不能太易,让欣赏者觉得这是个小儿科的形象,也不能太难,以致正确的认知迟迟不能产生。

诙谐的审美效果是笑,这是由于突然优越感或对设计师所代表的人类智慧的认同所导致的结果。但是与一般的戏剧中的笑所产生的原因往往基于讽刺不同,设计中的诙谐与讽刺无关,这种笑也不是恶意的、张扬的,而是比较友好的、温和的。与生活中的笑往往基于一种和谐的人际交流的内在需要不同,诙谐中的笑更多地是基于人的形式能力,既有深层的形式能力——对形式与意义的关系的理解,也有表层的形式能力——对形式本身的认知。由于形式能力是人所特有的能力,因此这种能力与智慧有关,确证了这种形式能力同时也就意味着对人的智慧的确证,无论是设计师还是欣赏者,而且是以一种非常态的、意想不到的方式确证了人的智慧本质——常态的对人的智慧的确证是中和的特点,这才会导致笑的产生。

图3 苗族头饰

需要注意的是,诙谐在设计中出现的频率并不高。法国著名哲学家柏格森曾在对滑稽的研究中指出,笑的产生往往在几个特殊的情境中,一是“人的范围”之内或对象具有接近人(如高等动物)的特征,二是不能有生活化的情感,“只有在平静宁和的心灵上,滑稽才能产生它震撼的作用”,三是群体的参与感1[法] 柏格森《笑》。蒋孔阳主编《二十世纪西方美学名著选(上)》,复旦大学出版社1987年,138-139页。。这三个要求对设计美的诙谐形态的出现形成了挑战,尤其是第二、三两个方面,设计作品往往容易触发我们的生活化的情感,从功能的角度去评价它,这也是设计美产生的大敌;而与一般的审美欣赏尤其是表演艺术的欣赏的群体性不同的是,我们对设计美的欣赏往往缺乏或不需要那种群体性,对设计美的欣赏往往是单个人的活动。这二者使得设计美的欣赏中出现诙谐这一特殊形态的难度大大增加。因此,诙谐在整个设计美的范畴内出现的频率远不如理趣,甚至也不如华丽,诙谐作为一种审美形态,更多地是出现在表演艺术中的喜剧或具有生活内容的造型艺术中。

另外,在设计美的追求中,如果处理失当,也可能产生出人意料的“诙谐”来。仍以上面所举的小米4手机的宣传推广为例,“一块钢板的艺术之旅”的宣传方案在受众这里产生了厂商不想要的“吐槽”效应,整个推广事件在受众中转化为无足轻重的诙谐。这一效应的产生,实际上仍然符合“诙谐”的产生机制:受众对小米4在技术上的创新充满期待,但结果电子技术上的创新却没有如约而至,相反在电子产品中不受重视的机械加工技术却得到过分的强调,于是紧张的期待突然消失,这一事件表现出的厂商在技术进步方面的黔驴技穷让受众获得了一种特殊的优越感。显然“一块钢板的艺术之旅”不是不能宣传,整个推广活动的失误在于,它不应成为整个推广活动的主要方面,从而无法掩饰这一产品在电子技术上的创新乏力这一事实。这一事件应该让产品的设计、营销与管理团队引以为戒,意外而至的诙谐是宣传推广中应该避免的,产品本身所具有的诙谐效应一定是设计与推广团队刻意赋予给它的。在纯粹艺术品的接受与传播活动中,对作品的误读是作品丰富的意蕴得以产生的原因之一,是允许存在而且必然存在的。但是在设计作品的审美价值的传播中,其预期效应一定是可控的,主观想传达的“理趣”如果变成了客观效应上的“诙谐”,那么宣传推广上的失误将使企业在产品设计和规划上的真正有价值之处隐而不现,甚至会产生不利于企业的负面信息,从而影响最终企业的经济效益和社会效益。

三、 华丽

华丽与人的欲望有关,是炫耀人的财富与地位的欲望导致的一种设计美的形态,它包含着追求富丽、雕饰的审美趣味,往往具有复杂的造型、昂贵的材质、鲜艳的色彩、装饰性形态等特征。2张黔主编《设计艺术美学》,清华大学出版社2007年版,第169页。在魏晋之前,华丽以“错彩镂金”的形式与“清水芙蓉”相对而在各种艺术与造物中广泛存在,但随着文人在中国传统美学思想中逐渐占据了主导地位,文人倡导的“清水芙蓉”之美在纯粹艺术中逐渐成为主流,而“错彩镂金”之美则仅仅存在于设计艺术中,而且在设计艺术中,受文人审美观念影响,人们对华丽的设计往往也持否定态度,只有在皇家和民间的设计或造物艺术中,华丽还有一定的地位。前者如清代的皇室家具,历代皇家所用的染织品,后者如苗族妇女佩戴的银制头饰等。(图3)在当代,随着传统艺术审美观念作为一种文化传统已被割断,人们不再对华丽之美抱否定态度,相反,随着新兴的富裕阶层的出现,象征性消费和炫耀性消费在当代已成为重要的一个方向,华丽在所有设计审美形态中所占比重越来越大,值得我们关注。

华丽之所以在设计美学中获得一席之地,与设计美的自身定位有关。与一般的艺术美不同的是,设计美是建立在功能与功利基础之上的美,它不是纯粹美,而是一种依存美。这种美是“作为依附于一个概念的(有条件的美)而被赋予那些从属于一个特殊的目的的概念之下的客体”3[德] 康德《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社2002年,11页,65页。。在设计之美中,这个特殊的目的就是设计的功能或人对设计的功能性需要。对于设计美来说,它不需要讳言自身的功利性与功能性,而其功能除了我们常说的工具性的使用功能之外,源于身份等级差异的象征功能亦是其功能的重要组成部分。虽然我们所处的这个时代,是人人平等的,但只要私有财产的观念还存在,身份等级的差异就始终存在。而在越来越多的语言及文化形式都因为平等观念而不再允许有歧视性成份存在的今天,体现自身的优越感的消费观念及对应的设计语言大有用武之地。日常生活中人们都在自觉不自觉地体现出差异性的消费观念,如一些中学为了淡化同学们的攀比消费观念,全校统一穿着同一种校服。但老师与家长们很快发现,同学们的竞争领域转移到脚上的鞋子了。这一现象说明,绝对的平均与平等,未必就是人的本性,相反,差异性的消费观念可能更符合人的本性。在社会公权力方面,人们有追求平等的本性,而在个体的日常行为、衣着、用具等方面,则有追求差异的本性。在公权力上,人有求平等的本性,而在私生活上,人则有体现出自我与众不同的、甚至是炫耀性的消费欲望。正是这一欲望的存在,对华丽的追求就如同对淡雅之美的追求一样,也是合理的。

因此,我们今天不应一味地反对华丽,我们真正要做的是应该明白在什么样的情况下才能走华丽的路线。它是与消费者的消费需求联系在一起的,拥有高于平均水平的财富且高调的、喜欢张扬的消费者必定会产生对华丽的需求。华丽的设计作品可以是有实用性的,但在这类消费者的消费心理中,实用性经常已经退居次要地位,相反其象征性才是更重要的。华丽经常与过分的装饰联系在一起,也由于装饰过度,它可能会导致对使用行为的障碍,但对于这类消费者来说,这并不是一个突出的问题。如有些富裕的女性消费者,收藏的鞋子多达几百双,有些鞋子足够华丽,但实用性却并不好,这类商品的功能已经不再重要,它作为“藏品”具有了与艺术品类似的地位。有趣的是,设计史上两个影响最大的思潮——英国的工艺美术运动和德国的现代主义设计运动的代表虽然重视手工艺,但却是反对这种以过分装饰为特征的华丽的,而这种批判的重要理论基础则是空想社会主义的平均消费观念。在社会公权力严重失衡的历史语境中,这种批判有其进步合理性,但其偏颇性仍然存在,毕竟人的差异性消费需求、多元化的审美追求是不可抹杀的。站在后现代主义多元化的立场,我们认为将华丽作为一种排他性的审美形态甚至轻视其他审美形态及背后的审美趣味,无疑是错误的,甚至折射出人格修养上的缺陷,但将其作为多元审美趣味中的一种,作为一种点缀性的、补充性的存在还是可以的,设计师也应该正视这一审美形态。

设计中的华丽的对象形态,在体量上的限度是在私人的生活空间范围内,包括室内环境和室内用品,当然也包括服饰,更大的如公共性生活空间是不可能用上华丽风格的(皇宫例外),因此在体量上,华丽与中和、小巧有相容之处,而一般与大气不相容。

华丽的突出特点,是整体性的、全局性的装饰(图3)。这与其他一些设计美的形态仅仅是在局部画龙点睛地运动装饰是不同的。这种全局性的装饰导致的结果是:从局部来看,处处皆精致细腻,但从全局来看,往往是没有重点。虽然从积极的审美效应来看,是目不暇接,但从消极的效应来看,则是窥一斑足以见豹。因此一些高明的设计也会在作品中营造一个中心或主题,让周围的装饰形成众星捧月的效果。

华丽由于以装饰为手段,因此就它的客观内容来说,它不以再现现实和提供实际用途为目的。在这个层面,它可以说是无意义的。但是它的存在,更多地是为了一种主观的象征意义,这与消费者的炫耀性、象征性消费需要直接有关,因此华丽对于这类消费者来说意义重大,它是富裕阶层所追求的设计美的形态,它直接确证了所有者的财富与地位。由于华丽往往需要较多的制作工时、较高的工艺水平,因此华丽对于它的欣赏者来说还有一重价值:确证人的技术本质力量。因此,华丽背后的象征,不同于大气背后的象征,大气所象征的是客观的深广的社会意义,华丽则只象征具体的消费者的个人能力;也不同于诙谐对人的智慧本质的象征,华丽的象征更多地是在人的技术本质层面。

在造型语言上,华丽由于象征地位与炫耀财富的需要而在材质和人工的花费上不计成本,因此其他审美形态中局部性的装饰变成了全局性的装饰,而材质的使用也是“只选贵的,不选对的”。从字面上看,“华”与“丽”都有光辉灿烂的意思,而这种效果往往是通过贵金属、钻石、珠宝、皮革、红木等的使用来实现的,而在表面处理上,这些材质的处理手法与“小巧”中的如出一辙,需要反复打磨,精雕细琢,只是“小巧”中的人工与材质的花费在总量上远不及华丽,某种意义上可以说,“小巧”中的构成元素堆砌到一定的量,就成为了“华丽”。另外,只要有可能,立体的雕镂手法也会取代平面的描绘手法,在视觉效果上更具冲击力。

华丽所引起的审美效果,由于欣赏的态势不同而导致两种情形,当欣赏者与所有者同一的时候,它所产生的审美效果先是惊叹,由于惊叹而催生了消费行为,而在它被自己占有后,其进一步导致的审美效果是自信,这个作品充分确证了自己的存在,而让所有者与其他不能拥有这个作品的人拉开差距,从而产生强烈的自信。这种自信,有人认为就是一种虚荣心,其实,审美从根本上讲就是虚荣心的体现:它虚幻而不实在——“虚”,它确证自我的存在因此让自己的主导者地位得以确立——“荣”。华丽只是以一种更极端的、他人难以实现的方式达到的虚荣——自信而已,因此,如果不是因为社会财富的分配存在问题,我们其实是不应批判华丽这一设计美的形态的。对于其他不能拥有该设计作品的欣赏者来说,他能有的情感反应是惊叹,由此他也会自然地与那些拥有该设计作品的人产生一定的距离,而这可能正是那些拥有某华丽的设计作品的人想要的效果。当然,从消极的角度,华丽也可能导致“羡慕嫉妒恨”的效果,这就越来越和一种功利性的情感有关了。

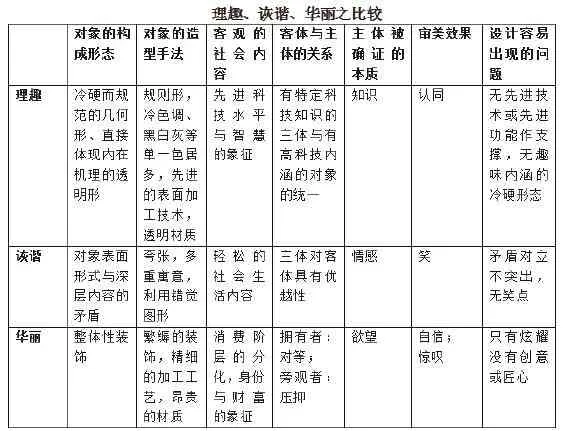

理趣、诙谐、华丽这三种设计美的形态的内在关系如下表所示:

从人的心理本质出发获得的设计美的类型,体现出人性的丰富性。由于人与人之间在这三重人性方面的侧重点往往各不相同,这就使得一个设计美的评判者在面对纷繁复杂的设计现象时,往往具有符合其心理人格的选择性,即“仁者见仁,智者见智”。以理智见长的欣赏者,更容易发现设计作品的理趣;而习惯于轻松的情感为其主导心理倾向的欣赏者,更容易发现设计作品中的诙谐的一面;对于那些具有炫耀性人格的欣赏者,则更容易欣赏那些以华丽为特征的设计作品。作为设计师,在确定作品的主导性审美价值时,应该充分考虑自己的受众。如果他想让自己的作品的欣赏者范围尽可能广泛,设计消费不以差异性为特色,那么理趣应该是其优先考虑的价值形态;而如果他假想的受众以差异性消费为主导,那么诙谐与适度的华丽是其应该优先考虑的对象;而当其设计作品仅仅为少数人所拥有时,华丽或低调的奢华应该成为其最重要的价值尺度。

(责任编辑:顾平)

The Classification of Design Beauty from the Perspective of Human’s Cognitive-affective-volitional Structure

按康德的观点,人的心理结构可分为知、情、意三个方面。这种三分结构可作为设计美的分类的标准。侧重于知——人的认知能力的设计美形态是理趣,是对象以规范合理且不乏趣味的形式体现出人的理性精神与先进技术的设计美形态。侧重于情——情感能力的设计美形态是诙谐,是对象以夸张的、矛盾的内容与形式的组合关系体现出主体的优越感的设计美形态。侧重于意——欲望的设计美形态是华丽,是对象以精致的工艺、昂贵的材质、繁复的组合方式体现出主体与众不同的身份地位的设计美形态。

According to Immanuel Kant, human’s psychological structure can be divided into three aspects: cognition, affection and volition. Such a tripartite structure can be used as the standard for the classification of design beauty. Patterns of design beauty that focus on cognition (human’s cognitive ability) convey philosophical interest. Objects of this type employ standardized but interesting expressive forms to reveal human’s rational spirit and advanced technology. Patterns of design beauty that emphasize affection (emotional competence) convey humor. Objects of this type use exaggerated and paradoxical relationship combined by the content and the form to reflect the superiority of the main body. Patterns of design beauty that put high value on volition (desire) convey gorgeousness. Objects of this type apply exquisite craft, expensive material and intricate combination way to show the distinctive status of the main body.

设计美;分类; 理趣 ;诙谐; 华丽

design beauty; classification; philosophical interest; humor; gorgeousness

张黔,武汉理工大学艺术与设计学院教授、博士生导师,研究方向:美学。