从倡导工艺教育西学模式到创办湖北工艺学堂

——论张之洞工艺思想的内涵、渊源与影响

2016-08-27李传文

李传文

从倡导工艺教育西学模式到创办湖北工艺学堂

——论张之洞工艺思想的内涵、渊源与影响

李传文

张之洞的政治改良与振兴实业的主张颇具维新派色彩,其工艺思想主要体现在大力兴办新式工艺学堂将变法图强的理念切实付诸实际。兴办工艺学堂是张之洞工艺思想的具体实现和理想范本。张之洞积极倡导工艺教育的西学模式,这一教育模式从自身的形成、发展到完善、实施都反映出一种历史性的、动态性的渐行转化的过程。张之洞的工艺思想不仅由维新派革新工艺与工艺教育的观念发展而来,更重要的是,他使维新派提倡工艺教育的观念具体化、现实化,其工艺思想是传统的经世致用思想与西方科学注重实用理念相结合的产物。

张之洞;工艺思想;工艺教育西学模式;湖北工艺学堂

张之洞(1837—1909),字孝达,号香涛,生于贵州兴义府(今安龙县)。张之洞是晚清洋务运动中的重要人物,也是一名权倾一时的军政大臣,其政治改良与振兴实业的主张颇具维新派色彩。作为一名洋务运动的积极推动者,张之洞亦是一名维新思想的拥护者,并且这种同情维新的思想在其主张变法的早期观念中即明显表现出来。同时,张之洞为振兴中国近代工业、发展晚清工艺教育的工艺思想及其兴办湖北工艺学堂的现实举措都是这种维新思想的生动实例和重要表现。张之洞积极倡导工艺教育的西学模式,这一教育模式从自身的形成、发展到完善、实施都反映出一种历史性的动态性的渐行转化的过程。这在当时,乃至其后的一个较长的时期内,对中国传统工艺的发展、对工艺教育(实用美术教育)的继承、吸收、演进和创新等都产生了较大的影响。

在这种新观念的指导下,张之洞主办的湖北工艺学堂成为当时从西方全面引入新式工艺与设计教育模式的成功圭臬。毋庸置疑,维新务实的张之洞是晚清实践新式工艺设计教育的主导者,也是近代中国工艺教育西学模式的积极和主要的倡导者之一。

1.在倡导工艺教育西学模式中形成的工艺思想

张之洞承维新派外引西方先进工艺科学思想之衣钵,颇具发展近代中国工业的战略眼光,他力图使维新思想现实化,以从工业上振兴日益颓废的民族经济,从而从根本上挽救江河日下的封建统治政权,维护封建统治。正是从这种深刻的时代与社会背景出发,在日盛一日的西学为用的浪潮中,张之洞殚精竭虑,躬亲力为,为此作出了重要的贡献。

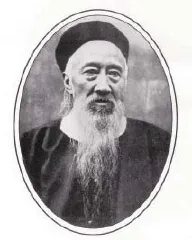

图1 大力倡导新式工艺教育的张之洞

“中学为体、西学为用”是维新思想的核心,亦是张之洞发展新式教育的宗旨。张之洞工艺思想的重要体现便在于大力兴办新式工艺学堂,以将变法图强的理念切实付诸实行。然而,在创办新式工艺学堂的实施过程中,张之洞借发展工艺以振兴实业的思想并非一蹴而就,其间经历了一个较为曲折的发展演变过程。可以说,这个过程是从1894年中日甲午战争爆发到1898年湖北工艺学堂的创办而逐渐得以成形和完善的。同时,从其形成的历史性过程来看,张之洞工艺思想的形成、发展与完善也是一个不断转化的动态性的过程。

1.1张之洞工艺思想的主要内涵

1.1.1士人知识与匠人技巧紧密结合,昭示工之“二道”

19世纪末,张之洞长期统领军政要务,他亲历晚清政权日益窳败的现实,因此,对如何引入西学先进科技以发展和振兴民族实业深思熟虑,并努力寻求振兴工业的良方。在《张文襄公治鄂记・湖北通志馆》(民国三十六年版)中,该书作者、张之洞的门生张继煦记述到其师对国家现状的忧虑:“中国不贫于财,而贫于人才,故以兴学为求才治国之首务。”他清楚地指出了张之洞的工艺思想具有深刻的现实基础,他站在中西交融的历史大背景下,力主“中学为体、洋学为用”的“体用”新理念,积极主张引入西学工艺教育新模式,以振兴民族实业。这种观念新颖实在,合乎时代潮流,具有强烈的实用性内涵和深刻的社会意义,亦构成了张之洞工艺思想的重要内涵。

光绪十五年(1889年)8月,张之洞调任湖广总督,其间曾于光绪二十年(1894年)迁调两江总督,光绪二十二年(1896年),复回任湖广总督。在此期间——1894至1895年,中日之间爆发甲午战争,清军北洋水师全军覆没。严峻的现实再次令张之洞震惊万分,这使他痛定思痛,他开始认识到:

“工艺尤为西国擅长,中华物产富饶,五材备足,而百工朴拙,相因沿习旧艺,……执业小工即困苦毕生,无暇考究。……洋货充斥,漏卮日甚,此工学不讲之故也。”[1]

为此,他一方面多次上书光绪帝,请求变法;另一方面则著书立说,为引入并发展包括工艺在内的“西国诸术”而奋力疾呼。1898年5月5日,张之洞发表了著名的《劝学篇》,向清廷、也向全社会陈述并吁请发展新式教育、改良旧有教育模式的愿望和主张。《劝学篇》凡24篇,张之洞有关引入西学、发展工艺学堂的观点主要集中于该文之外篇“农工商学第九”部分。在谈到利用西方理念发展新式工艺学堂的设想时,作者说:“工学之要如何?曰教工师。工者农商之枢纽也,内兴农利,外增商业,皆非工不为功。工有二道:一曰工师,专以讲明机器学、理化学为事,悟新理、变新式,非读书士人不能为,所谓智者创物也;一曰匠首,习其器,守其法,心能解,目能明,指能运,所谓巧者述之也。”[2]

图2 晚清的工艺学堂

在这里,张之洞是将西方的自然科学与工艺科学结合一起加以考虑的,西方先进的自然科学是“工师”,这是学习西学之典范;西方先进的制造器具、机械之道则为“匠首”,此为工艺科学知识的核心。所谓“工艺之道”正是这二者的结合,这也才是真正的西学工艺教育模式。因此,在张之洞看来,以上两个方面都是西学之长处,在引入、学习与利用时不可偏颇。同时,士人之知识与匠人之技巧也须紧密结合方能昭示工之“二道”。

这种以西学为用的工艺教育新模式又与传统工艺的发展思想密切关联,春秋时代的《考工记》所宣扬的“智者创物、巧者述之”思想(《周易》中亦有与之类似的所谓“圣人制器创物”的思想)在张之洞这里得到了新的阐发,具有了新的思想内涵。张之洞深谙“智者”与“巧者”的密切关系,将读书士人的知识与工艺巧匠的实践一起看做进行工艺改革、发展工艺教育和引入西学工艺教育模式的重点,摒弃自古以来“黜工商而仕优”的历史偏见。在引入、学习与吸收过程中,“巧者述之”为工艺发展指明了一条明确的道路——以西学为体,洋为中用。在张之洞看来,这是新工艺教育模式的重要指导原则。显然,《考工记》中所阐明的“智者创之、百工述之”的工艺思想在张之洞的工艺思想和创造理想中得以继承,并得到了新的延伸与阐发。

1.1.2倡导西学中用,呼吁创办工艺学堂

在考察国外先进理念、引入国外先进科技与工艺知识的同时,建立起模仿西方的新的工艺教育模式固然重要,但这种发展工艺教育的观念必须切实付诸实施,并且,必须打破历史上那种士与匠互相鄙薄和耸峙对立的痼疾,此乃振兴民族实业和发展西学教育之先决条件。那么,如何将不同学科的知识联系一起、同时又将士与匠之不同群体结合一处以发挥优势、振兴工艺呢?

在《劝学篇・农工商学》中,张之洞竭力主张为尽快创办工艺学堂而打破传统历史上那种士人与工匠天悬地隔的分割线。为模仿西学之典范,学习西方先进的制造器具、机械之道,必须将“匠首”与“工师”合二为一,彻底摒弃“徒以把持居奇”和“不与士齿者耳”等不良陋习:

“中国局厂良匠多有通晓机器者,然不明化学、算学,故物料不美。不晓其源,机器不合,不通其变。且自秘其技,不肯传授多人,徒以把持居奇,鼓众生事为得计,此《王制》所谓执技事上,不与士齿者耳。今欲教工师,或遣人赴洋厂学习,或设工艺学堂,均以士人学之,名曰工学生,将来学成后名曰工学人员,使之转教匠首。更宜设劝工场,凡冲要口岸,集本省之工作各物陈列于中,以待四方估客之来观,第其高下,察其好恶,巧者多销,拙者见绌,此亦劝百工之要术也。”[3]

从提出将西方的自然科学与工艺科学相互结合到主张“遣人赴洋、设工艺学堂”,这是张之洞力图发展工艺教育的一条主线,也是其工艺思想的核心。张氏的这种思想大致经历四年的酝酿形成期(1894-1898年),这个并不漫长的形成期亦伴随着他对于国内和国外两种社会现状的深刻思考,其引进西学新工艺教育模式基本确立,与此同时,他的工艺教育观也随之基本明确。

从确立工艺教育的西学模式到创办工艺学堂的初步设想,这两个方面浓缩了张之洞工艺思想的主要内涵和核心观念,亦鲜明地反映出张之洞的工艺思想由理论构想到现实运用的动态性的转化过程。显然,这个动态性的过程是变动不居的,是随着当时社会、经济、文化和思想的深刻变革而不断发展和不断变化着的,因而从中又折射出张之洞工艺思想形成的时代背景与历史渊源。

1.2张之洞工艺思想的渊源

那么,张之洞这种工艺观念从何而来?上文所述,张之洞工艺思想的形成与春秋时的《考工记》中的工艺思想具有一脉相承的内在关联。这明显体现在张之洞借《考工记》中“智者创之、百工述之”的工艺思想而运用于西学引进后的工艺教育上。这是张之洞对《考工记》的工艺思想在新的、特殊的历史时期所作的新的阐释,这也是张之洞工艺思想形成的理论渊源之一。

通过分析和比较,我们至少还可从另两个方面来进一步分析和阐明张之洞工艺思想与工艺学堂的创办理想产生的历史缘由。首先,从政治方面来说,张之洞痛感于中日海战之惨败,他深知,为尽快改变工业(主要是军事工业)落后的不利局面,利用国外先进科学技术知识与思想理念来发展、改革中国传统的工艺技术和工艺教育已势在必然。在他看来,学习西方工艺科学、引入西方先进的工艺教育模式是“中学为体、西学为用”的最佳捷径,亦是“师夷以制夷”的一剂良方。这一点显然是张之洞痛定思痛、因而思变的直接诱因。

其次,与另一位晚清著名的教育家郑观应(1842—1922,本名官应,字正翔,号陶斋)相比,我们更易于清晰地探知张之洞积极发展新式工艺教育的思想渊源。针对晚清时期发展实业、改良工艺的社会呼声,郑观应提出了一系列有关发展工艺教育的积极主张。在《盛世危言・技艺》一篇中,郑氏提出了大兴工艺的“四宜”论,反映了他将所谓“天学”“地学”和“人学”融为一体以振兴中国实业的雄心。在这“四宜”论中,有“三宜”与张氏的观点相类,郑观应说:

“一宜工艺专科也。中国于工作一门,向为士夫所轻易,或鄙为雕虫小技,或詈为客作之儿……今拟设立工艺专科,即隶于工部,其为尚书侍郎者均须娴习工艺……”

“一宜开工艺学堂也。……今宜仿欧西之例,设立工艺学堂,招集幼童,因才教育,各分其业艺之。精者以六年为学成,粗者以三年为学成,其教习各师由学堂敦请……”

“一宜派人游学各国也。……今中国亦宜亲派大臣率领幼童,肄业各国,习学技艺,师彼之所长,补吾之所短,国中亦何虑才难乎?!”[4]

从以上三点(“三宜”),特别是前两点中,我们可以看出,在这里,郑观应亦积极鼓励打破士人与工匠互鄙的传统习见,希望他们都能在学习工艺中摒弃相互间阶层鼎峙、等级森严的成见,共同为振兴民族实业、发展民族工艺而尽心尽力。这正与张之洞的思想观点不谋而合。郑氏意使工部官员(尚书侍郎)都能熟练掌握各种工艺,张氏则要“读书士人”皆可为之;郑氏竭力主张设立工艺学堂,张氏亦倾力而为、积极赞同;郑氏欲“召集幼童、因才教育”,张氏则“遣人赴洋厂学习,以士人学之”。并且,二人都主张学子学成后教习他人或在学堂里继续延聘外教。如此看来,张之洞与郑观应二人在发展工艺以振兴图强这一基本立场上并无异议。显然,张之洞的工艺思想即使不受郑观应影响,也与郑观应思想遥相呼应或不谋而合。这种巧合绝非偶然性。就历史发展看,在当时,这种洋务派与维新派革新主张一致的情形并不多见,这正是历史发展到一个特定阶段的独特现象。先进知识分子振兴图强的吁声振聋发聩,这对抱有同样强烈愿望与理想的张之洞自然影响不小,其结果自然是最终合为一统。

2.从创办湖北工艺学堂看张之洞工艺思想的实践特征

兴办工艺学堂是张之洞工艺思想的具体实现,亦为其兴办西学的庞大办学体系中的一部分。这个庞大体系尚有军事(包括武备和武普通中学形制)、农学、算学、师范、矿务及书院等诸多仿西学新模式,涵盖普通教育、军事教育、实业教育及师范教育等广大领域。张之洞希望尽快创办新式工艺学堂,矧“此亦劝百工之要术也”。据史料记载,张之洞至少有三次以上呈书光绪帝,积极陈请其兴办工艺学堂的主张。在信中他坦诚布公、言之切切,字里行间悉见其变法图强之拳拳之心。

1898年2月26日(即光绪二十四年),在《札委张鸿顺等督办农务、工艺学堂》中,张之洞奏曰:

“工艺一切尤多拘守旧习,不能用新法制造,以致利权外溢,民生益困,亟应创设农务、工艺各学堂,采用西法,实力讲求,以开风气而广利源。”[5]

采用西法、创办工艺学堂都是必然途径,那么,工艺学堂又该如何办?如何体现“中学为体、西学为用”的思想理念呢?于是,在时隔20日后——3月16日,张之洞再陈新奏,力荐新式办学的具体举措。是日,他续奏《设立农务、工艺学堂暨劝工劝商公所折》,针对工艺学堂的具体设置指出:

“又,工艺学堂现暂设铁政洋务局内,延订东洋教习二人:一教理化学,一教机器学,并募能制造工师二人帮同教课学生工匠,讲求制造各事宜,亟应派委大员督率经理,以收实效。”[6]

同时,张之洞还在奏折中确定工艺学堂办学的章程,提出充实教学与行政管理人员的设想,这一设想中亦包括延聘译员以翻译西学著作、促进中西人员交流往来的内容:

“本部堂查明湖南候补道张鸿顺堪以檄委总办,分省补用知府钱恂堪以派充提调,候选知县梁敦彦堪以派以翻译兼照料委员。”“并将铁政洋务局相度开设学堂工厂地方,一面详议各学堂章程,禀候酌定饬遵。”[7]

奏折一俟提请,年轻气盛而开明图强的光绪帝迅即于奏折上朱批“该衙门知道。钦此。”这就为工艺学堂的设立奠定了可靠的政治基石。正是带着这种明确的目的与思路,张之洞创办湖北工艺学堂的思路愈加清晰,在为工艺学堂规划章程、充实教学与管理队伍的同时,他躬身亲授,进一步为工艺学堂的后勤管理作出了严格规定。1898年闰3月16日(光绪二十四年),张之洞拟定《札牙厘局、善后局支拨农务、工艺两学堂常年经费》一文,对置办教学工具、校舍建造、后勤管理和人员日常开支诸项皆作具体指示,文中说:

“查农务、工艺两学堂,建造讲堂斋舍,购办器具,并开支员司翻译薪水、工役农夫人等工食,……除分饬牙厘局在于米谷厘金项下,及饬善后局于商捐项下分半动支外,仰即遵照随时详请饬发,务须督饬员司撙节动用,按月造报,以备查考,勿稍虚糜,是为至要。”[8]

根据1898年9月24日,湖北工艺学堂坐办委员、直隶州用侯选知县梁敦彦向张之洞汇报学堂筹办的基本情况看,学堂内的专业开设与师徒相授的主要情况如下:

“开设工艺共十门,每门派正副匠首一名,各领学徒数名”,“一汽机,二车床,三翻沙,四绘图,五木作,六打铁,七打铜,八玻璃,九蜡烛,十肥皂、香水。……”

张之洞看完汇报材料后,即批复:“尚属妥协,应准照拟办理。”工艺学堂学制三年,在第一至第二两年间,学徒须专学一门,第三年,则兼学所有各艺。根据张之洞的指示,时隔近两月,也就是11月21日,学堂的招生广告《札发招考工艺学生告示章程》正式公榜发布:

“是以本部堂于设武备、自强、农务诸学堂之外,复奏设工艺学堂于湖北省城,选绅商士人子弟肄业,其中择中、东匠首教习分授工艺十数门,兼课格致、理化、算绘诸学,使生徒熟习各项工艺之法,兼探机器制造立法之本原,庶三年学成之后,既明其理,复达其用,旁通十余门之制造。根基既立,中人以上随时加功讲求,或可创制新奇,……兹特招选各省绅商士人聪颖子弟,曾读四书识字、十二岁以上十六岁以下者,入堂肄业,均须身家清白,有官绅殷商具保。除该生饭食、书籍、纸笔,均由学堂备办外,不另发给膏火。……即于十一月内赴工艺局报名,听候选择,定期开学,毋稍观望自误。切切。”[9]

前文已述,张之洞的新学思想具有综合全面的考量,它涵盖了普通教育、军事教育、实业教育及师范教育等广大领域。张之洞对于兴办工艺教育情有独钟,湖北工艺学堂开办后的第三年,即1901年,调任两湖总督的张之洞与两江总督刘坤就进一步发展农政和工艺之事联合上奏光绪帝,奏曰:

“一劝工艺,世人多谓西国之富以商,而不知西国之富实以工艺,……劝工之道有三:一曰设工艺学堂,堂中设机器厂,择读书通文理之文士,教以物理学、化学、算学、机器学、绘图学,学成使为工师。……盖外国工师皆是学人,与匠目不同,一深通其理,而亦目验其事,一身习其事,而亦渐悟其理。学问实者,工师亦可动手作工;阅历深者,匠目亦能自出新法。至学堂大小、工艺门类多少,则视其经费酌办渐次扩充,万不可缓。”[10]

如此急迫的心情反映出张之洞倾心变法的强烈愿望。在这一点上,张之洞与维新派变法图强的欲望并无二致。张之洞以创办湖北工艺学堂的雄心胆略使自己的工艺理想终于付诸实现。

创办工艺学堂是张之洞注重工艺与实业、亦即注重工艺与商业间密切联系的有力明证,因为张之洞将二者视为互为工具(或曰方法)与适用的“体用”关系:

“商学之要如何?曰通工艺。夫精会计、权子母,此商之末,非商之本也。外国工商两业相因而成,工有成器,然后商有贩运,是工为体,商为用也。此易知者也。其精于商术者,则商先谋之,工后作之,先察知何器利用,何货易销,何物宜变新式,何法可轻成本,何国喜用何物,何术可与他国争胜,然后命工师思新法、创新器,以供商之取求。是商为主,工为使也。”[11]

张之洞兴办新学的创举并非单打独斗,在兴办西学的热潮中,各地要求引入西学的呼声此起彼伏。1898年,上海江南制造局总办林志道奏请附设工艺学堂,依照日本大阪工业学校的章程制度,分设化学工艺及机器工艺两科,由江海关道之广方言馆及江南制造局之炮队营合并,在江南制造局内附设“工艺学堂”。招收学生50名,延聘国内外专业教师,传授和翻译西学知识,使学生学习掌握西方的制造工艺与化学知识,学制四年。在当时,学堂在培养工艺、技术人才和翻译军事、工程西学书籍等方面发挥了重要的作用。四年后——1902年冬,直隶总督袁世凯又接受直隶候补周学熙关于“创建直隶工艺总局暨附设工艺学堂”的建议,委令天津知府凌福彭筹建“北洋工艺学堂”(今河北工业大学前身)。学堂由周学熙任学堂总办,在校学生达100余名。学堂引入西学教育模式,分别以英文、日文教授学生关于机器制造、化学工艺(含速成科)的新兴知识,同时教授学生有关工艺品的设计与制作等系统的手工艺知识,体现出中外融合的新的办学理念。

张之洞为湖北工艺学堂的创办殚精竭虑,事必躬亲。学堂的创办使张之洞发展工艺、振兴实业的理想得以实现。从以上张之洞创办湖北工艺学堂的史实看,湖北工艺学堂在以下几点上体现出张之洞工艺思想的主要内容,具有鲜明的实践性特征:

首先,学堂的办学指导方针、理念宗旨和具体实施等都集中体现出维新派“西学为用”之本质,与维新派的革新思想一脉相承。就学堂自身发展而论,张之洞提出开设工艺学堂的目的即“既明其理,复达其用”,并能触类旁通,这种实用性的思想贯彻了学堂办学的始终,应该说是与张之洞培养工艺技术人才的工艺思想相吻合的。

其次,张之洞主张“选绅商士人子弟”,而非录用一般平民子弟入学,并须“有官绅殷商具保。”这种要求与其一贯主张打破士人与匠人(工匠)间差别的观点又具有一定的矛盾。士人阶层固然可以进入学习工艺这一“形而下”的技术层次,并由此确立新的工艺教育模式和工艺观念,但一味地将工匠学徒子弟排斥于工艺学堂的门外,却不是最佳的工艺教育发展之道。

由此可见,在张之洞的工艺教育模式中,享有新式教育的阶层只能是官商子弟,普通民众子弟则不可相埒。这就鲜明地折射出工艺学堂的阶级实质,而这种阶级性的观念也正是封建统治阶级政治本质暴露的必然,因而具有其自身的先天性不足,张之洞的工艺思想中不能不带有强烈的阶级差别观念和意识形态色彩。也正因为此,从湖北工艺学堂的创办与发展历程看,张之洞工艺思想的实现也必然在客观上存在着缺陷和不足,阶级观念与振兴实业的理想必然相互掣肘,并最终对其工艺思想在工艺学堂上的全面贯彻与实施产生明显的束缚力。

但是,湖北工艺学堂的创办毕竟引领着新式教育理念,使西学思想和工艺教育新模式得到了广泛传播并蔚然成风,变法传统以图强自新的维新思想不断深入人心。以湖北工艺学堂为蓝本,新式工艺教育体现了张之洞的政治理想,反映出他发展近代实业和军事工业的雄心和胆识,也有力地推动了近代中国工业的发展与完善。

3.余论:张之洞工艺思想的历史影响

晚清时代的张之洞以维新理念和变法思想来兴西学、办学堂,开办新式工艺学堂——湖北工艺学堂,充分反映出以张之洞为代表的封建地主阶级中的有识之士的胆识和创举。这个群体深怀忧国之心而奋发汲取西方先进科学知识,急盼引入西方先进工艺与设计模式以图强自新。作为维新派所倡导的新式教育模式,这种新式工艺学堂亦是传统的经世致用思想与西方科学注重实用理念相结合的产物。张之洞工艺思想不仅由维新派革新工艺与工艺教育的观念发展而来,更重要的在于,他使维新派工艺教育的观念具体化、现实化。由于张之洞的工艺思想中包含着复杂的多重因素,具有自身独特的性质,其积极性与局限性并存,因而,客观地说,在当时、在后来,张之洞的工艺思想都具有一定的影响力,同时这种影响又是多方面的。

首先,上文已述及,张之洞的新学思想综合全面,它涵盖了普通教育、军事教育、实业教育及师范教育等广大领域。张之洞在湖北等地大力创办农务学堂、工艺学堂、武备自强学堂、商务学堂等学校,积极推广新式教育,这足以反映出张之洞推崇教育为本的思想,而开办湖北工艺学堂不过是其宏大的办学体系中的一个有机组成部分,是其工艺教育思想的折射。工艺学堂等学校的成功创办使张之洞的影响如日中天。张之洞分别于1904年和1905年呈奏光绪帝,陈请清政府废科举、兴新学,使清政府最终在全国范围内颁行针对学堂教学与管理的“癸卯学制”(《奏定学堂章程》)。在该学制的规定中,工艺教育始终是学堂教育中一大特色,成为其不可或缺的主要内容。“癸卯学制”实现了近代史上最重要的一次教育改革,其影响甚大。

其次,应该看到,张之洞的工艺思想是建立在维护封建统治阶层利益的基础之上的,因此,“西学为用”的前提只能是确保封建统治的长久稳定。在1898年上呈光绪帝的奏折中,张之洞说:“既免迂陋无用之讥,亦杜离经叛道之弊。令守道之儒兼为识时之俊。”由此可见其利用西学以维护旧传统、旧秩序的思想。在新式学堂的教学实践中,改革很难彻底,新旧杂糅、囫囵吞枣和生搬硬套等现象亦在所难免。同时,由于改革自身具有不彻底性,传统思想观念的影响自然根深蒂固,传统文化中有关“尚义理、鄙艺事”的陋习以及“器统于道”的先哲思想对张之洞本人、对工艺学堂都不能不时时产生一定的影响。这样,洋务学堂中退行的西学课程就难以使封建学子们产生浓厚的兴趣和普遍的吸引力,湖北工艺学堂在后期的办学过程中虽有优厚的月廪吸引学生,但收效已大不如前,这预示着洋务派主持下的学堂已日渐式微。

最后,就张之洞工艺思想的时代局限性而言,传统的实用主义对张之洞思想的影响贯彻始终。经世致用是明以来儒家在政治上倡扬实用主义义利观的新发展,而求实、务真和时效则是经世致用观念的核心。至晚清时期,著名的思想家魏源提出“时务莫切于当代,道义存乎实用”以及“师夷长技以制夷”的著名观点,借以昌明其经世治国的坚定理念和决心。如此一以贯之的实用主义与义利观对同时代的张之洞当然会产生一定的影响,在促成张之洞折衷中西方工艺思想的作用方面不可小觑。

尽管在近代史上,张之洞的工艺思想及其教育实践因认识水平、现实条件等差距而具有其时代的局限性,但是,不容忽视、也不可否认的是,在当时,张之洞的工艺改革思想是极富先见性和革命性的,其兴办工艺教育的方法与主张振聋发聩、发人深省,并与维新派思想一以贯之、前后呼应。今天,大力引入西方先进的设计理念、深入普及设计教育以创造中国特色的设计体系不仅是时势所趋,更为发展共识。因此,重新审视近代张之洞的工艺思想及其工艺教育的实践仍具有重要的启示意义和一定的示范性作用。应该认识到,这是一份值得后人不断研究和继续借鉴的精神遗产和宝贵经验。

注释:

[1][清]张之洞:《光绪二十四年湖北设立农工个学堂》《讲求农学工艺告示》《湘报》[J].1898(93)

[2][清]张之洞:《劝学篇・外篇・农工商学・第九》

[3]同[2]

[4][清]郑观应:《盛世危言・卷八・工政3》

[5]转引自刘光临,何明昌,陈泽华等.关于武汉科技大学历史沿革的研究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2003(3)

[6]苑书义.张之洞全集[M]:第129卷.石家庄:河北人民出版社,1997.3572

[7]同[6]

[8]苑书义.张之洞全集[M]:第131卷.石家庄:河北人民出版社,1997.3607

[9]苑书义.张之洞全集[M]:第169卷.石家庄:河北人民出版社,1997.3725-3727

[10][清]甘韩:皇朝经世文新编续集卷一上・通论上・江督刘鄂督张会奏条陈变法第三摺并附片

李传文 福州外语外贸学院美术与设计系