“人民艺术家”张寒晖与他的著名抗战歌曲《松花江上》

2016-08-24廖春梅

■ 廖春梅

“人民艺术家”张寒晖与他的著名抗战歌曲《松花江上》

■廖春梅

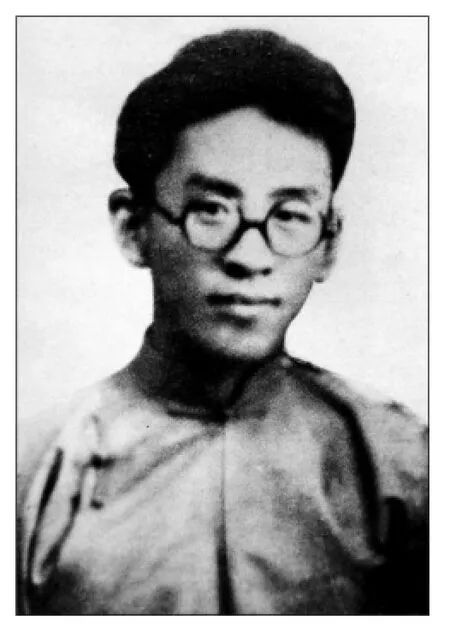

张寒晖

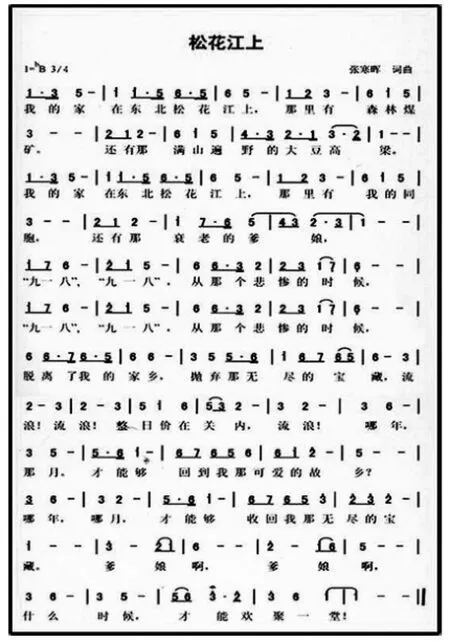

我的家在东北松花江上,

那里有森林煤矿,

还有那满山遍野的大豆高粱。

我的家在东北松花江上,

那里有我的同胞,

还有那衰老的爹娘。

“九一八”,“九一八”,

从那个悲惨的时候,

脱离了我的家乡,

抛弃那无尽的宝藏,

流浪!流浪!

整日价在关内流浪!

哪年,哪月,

才能够回到我那可爱的故乡?

哪年,哪月,

才能够收回那无尽的宝藏?

爹娘啊,爹娘啊,

什么时候,

才能欢聚一堂?!

这首《松花江上》在抗战期间可谓家喻户晓、刻骨铭心,曾激励一批又一批的仁人志士奔赴抗日战场。2015年,还高票跻身国家新闻出版广电总局组织的“我最喜爱的十大抗战歌曲”网络评选。

可由于种种原因,人们并不知道它的作者叫张寒晖,一个一生从未到过东北的河北人,一个与聂耳、冼星海齐名的人民艺术家。

抗战悲歌

张寒晖原名张兰璞、张含晖,小名全子,1902 年5月出生于河北省定县(今定州市)大鹿庄乡西建阳村。

1919年,“五四运动”爆发后,张寒晖因上街宣传抵制日货而被学校开除,父亲将其送往保定高等师范附中学习。因被进步刊物《新青年》和《每周评论》所吸引,次年孤身前往北平(现北京),就读于北平私立电气工业学校。1922年,考入北平人民艺术剧院专科学校。1924年,因学校解散而回乡,在一所高小教书,宣传革命思想和进行文艺创作。

1925年,张寒晖考入北平国立艺专戏剧系,师从著名音乐家赵元任,学习民族音乐、河北梆子、河北民歌及昆曲,并加入中国共产党。

1927年,奉系军阀张作霖在帝国主义的支持下,率兵进关,占领河北、山东等地,以武力威胁正在胜利北阀的国民革命军,还下令通缉在北京坚持革命斗争的李大钊。4月28日,受尽酷刑、始终坚贞不屈的李大钊,被张作霖绞死。同样被张作霖通缉的张寒晖,连夜化装逃离北平,步行200多公里回到家中。但张寒晖并没有被吓倒,而是继续宣传共产党的主张和革命思想,创作了小说《蓝布衫》。

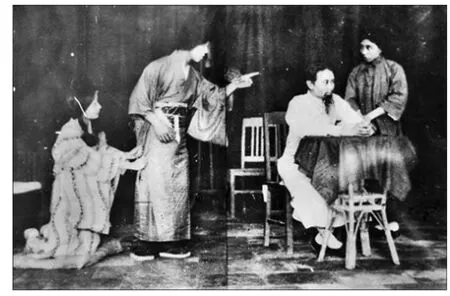

1928年,张寒晖重新回到北平国立艺专。次年留在戏剧系担任助教,参加演出了《黄绸衫》、《终身大事》、《英雄与美人》、《一片爱国心》等戏剧。

1930年6月,应定县“民众教育馆”馆长、好友徐九皋邀请在该馆工作。他经常到乡间去农民夜校上课,宣传反帝反封建的思想和科学卫生知识,并参与创作《农夫歌》、《除草歌》、《平民学校》、《平民教育》、《农家乐歌》、《高头村歌》等,收集民歌编印《普村同歌集》。

接着,张寒晖和张省三(中共地下党员、解放后曾任国家农垦部副部长)一起,抓住定县职业中学急需校长的机会,通过活动让张省三担任校长,自己担任教导主任兼国文教师,充分发挥自己的特长,教学生唱歌,编演秧歌剧,向青年学生灌输反封建礼教的思想。还秘密成立“读书会”,传阅进步书籍、报刊,并逐渐将读书会推广、扩大到男子师范、女子师范和第九中学。

“九一八事变”后,张寒晖根据旧军歌《三国战将勇》的调子,填词创作了第一首歌《可恨小日本》。又根据民间曲调《满江红》填写抗日歌曲《告我青年》。围绕救亡图存的主题,号召人们“激奋进,齐赴国难”。

1933年2月,陕西省教育厅社会教育科科长、兼任陕西省民众教育馆馆长刘尚达,邀请同学张寒晖去西安工作。由于在本地已经引起当局注意,张寒晖经地下党组织同意,告别妻子邵锦萍来到西安,成立了“西安实验剧团”、“西安铁血剧团”,并主编出版《老百姓报》,开展救亡宣传。

11月初,张寒晖参加组织“定县戏剧研究社”,并在定县《醒民日报》上发表文章《定要改良》,倡导并推进戏剧改良讨论。创作小说、剧本《盐潮》、《听候审判》、《屠户》、《过渡》、《王半仙》、《血乞丐》、《月亮上升》、《我是一个人》等。

1929年,张寒晖(左二)出演话剧《一片爱国心》

1934年7月,张寒晖以平教会职员的身份为掩护,致力于定县和其他县的地下党的整顿、恢复和重建。经过近一年的工作,基本上恢复了处于瘫痪状态的中共党组织。

1936年夏,张寒晖再次前往西安担任陕西省立第二中学教员。该校学生中有一批东北军子弟,看着他们流浪徘徊的身影,听着他们苦闷的嗟叹,尤其是耳闻目睹西安街头几十万东北军和人民流亡悲痛的声音与惨景,张寒晖想到要为他们创作一首歌曲。

同年秋,张寒晖看到一本东北军第六十七军出版的《东望》杂志。杂志封面印着该军军长王以哲的亲笔题字:“我们何时能返回那美丽的田园?何时能安慰我们的祖宗于地下?又何时能救我亲爱的父老兄妹于水火之中?”跃然纸上的亡国之恨和丧家之痛,进一步激起了张寒晖的创作欲望。

通过走访东北难民、听取东北军官兵的心声、各界人士的血泪控诉,经过不断的修改、打磨,张寒晖写出了歌词:“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……”

至于曲子的选用,张寒晖想到了家乡定县秧歌中的“大悲调”,与当地农村女人哭丈夫、哭儿子的哭腔相结合,唱一句,琢磨一句,反反复复地进行艺术加工和演变。

依据歌词的内容和感情的脉络,这首歌分为怀故、漂流、呼唤三个层次。即开头诉说了家乡的美丽富饶和丰富资源;第二部分描述了国土沦丧后的悲惨遭遇,控诉了日本侵略军给中国人民带来的深重灾难;第三部分是歌曲的高潮,无限感慨地向故乡的亲人发出呼唤,抒发着对早日收复失地的强烈渴望,使每个中国人为之动容。

整首歌曲以带尾声的二部曲式为结构,倾诉性的音调贯穿全曲,并兼有叙事和抒情的特点,真切感人。旋律以环回萦绕,反复咏唱的方式引伸展开,感情越来越激动,让人肝肠欲断。当尾声唱出呼天唤地似的旋律时,歌曲达到高潮,于声泪俱下的悲痛中,蕴藏着抗争的力量。

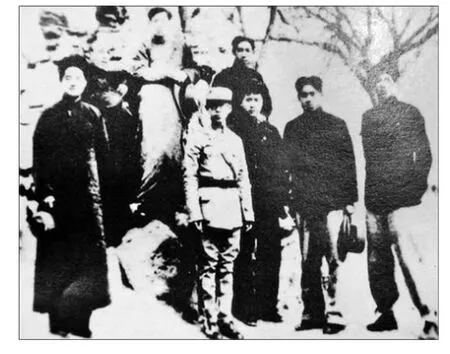

1937年,张寒晖(穿军装者)在东北军时,与西安民众剧社朋友合影

感天动地

《松花江上》

据张寒晖的学生回忆,1936年“一二·九运动”一周年前夕,张寒晖教他们唱了这支歌。当他唱到“从那个悲惨的时候”时,已经以泪洗面。等唱到“爹娘啊”后,竟呜咽得唱不下去,学生们都哭作一团。

张寒晖还带领学生到西安城墙、街头中演唱,悲怨壮烈的歌声深深打动了东北军官兵,数万名官兵听后无不落泪。

1936年12月11日,西安爱国青年去临潼向蒋介石请愿抗日时,武昌行营主任兼西北剿总副司令并代行总司令职权的张学良,曾驱车赶到十里铺阻拦。情绪激昂的数千学生,先是高呼“中国人不打中国人!”“东北军打回老家去,收复东北失地!”等口号,接着自发的唱起了《松花江上》:“‘九一八’,‘九一八’,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏。流浪!流浪……”张学良肝肠寸断,含泪向学生表示:“我会用事实来告诉你们,我张学良是抗日的。”次日,张学良便与西安绥靖公署主任、第17路军总指挥杨虎城发动了震惊中外的“西安事变”:兵谏蒋介石,共同逼蒋联共抗日。向全国发出关于救国八项主张的通电:“改组南京政府,容纳各党各派,共同负责救国。停止一切内战。立即释放上海被捕的爱国领袖。释放全国一切政治犯。开放民众爱国运动。保障人民集会结社一切政治自由。确实遵行孙总理遗嘱。立即召开救国会议。”

周恩来也相当喜爱这首歌。早在抗战开始后,周恩来在代表中共八路军驻西安办事处出席东北军军官会议时,就曾指挥与会军官歌唱。当唱到“哪年哪月才能够回到我那可爱的故乡?”全场军官或热泪盈眶,或低头哭泣,或举起拳头,纷纷表示:“一定要打回老家去!”1937年除夕,周恩来在《现阶段青年运动的性质与任务》一文中,再次提到:“一支名叫《松花江上》的歌曲,真使人伤心断肠。”上个世纪60年代,周恩来又特别指示,将务必《松花江上》编进大型音乐舞蹈史诗《东方红》。

不久,通过东北军中的中共地下党,歌曲被寄到北平,因得到无数爱国者的共鸣,很快便被广泛传唱。而上海《战地周刊》也将这首歌作为“流亡三部曲”之一发表。于是乎,《松花江上》响彻了长城内外、大江南北。

追根溯源

高唱《松花江上》的民众

由于张寒晖坚持认为,只要《松花江上》能被人们认可,能够激发人们的抗日热情,就足以让自己得到欣慰,因而一直不同意用自己的名字发表,在他人一再要求之下,也只表示可以署名“平津流亡学生集体创作”或注以“佚名”,使得《松花江上》的影响虽然越来越大,甚至已经家喻户晓、孺妇皆知,但其真实作者是谁,却长期鲜为人知。

“西安事变”后,东北军成立了“一二.一二剧团”,张寒晖任团长。1937年3月,东北军东调时,剧团跟着总部差遣队开到安徽怀远县。后跟着东北军总部转移到淮阴县,直至1937年6月,被南京政府勒令遣散。

1938年秋,在西安担任东北流亡子弟学校——竞存中学教务主任的张寒晖,因日寇侵占山西风陵墓渡,炮击潼关,轰炸西安,只好带领数百名无家可归的东北孩子,将学校迁到凤翔。张寒晖一边教学、组织师生开展抗日救亡运动,一边创作一首又一首抗日爱国歌曲。

1941年8月,张寒晖因身份暴露,被中共党组织调往陕甘宁根据地关中分区。次年初,调到延安,先后担任陕甘宁边区文化协会秘书长、戏剧委员会委员等职。张寒晖总是忘我地紧张工作,不是写歌就是谱曲,常常通宵达旦。创作了《争取俘虏》、《从心里看人》、《太平车》等许多耳熟能详歌曲以及曲子戏、秧歌舞。因为成绩突出,张寒晖作为边区文协代表,参加了延安文艺座谈会和陕甘宁边区艺术学校的筹备工作。可他自己却因劳累过度,积劳成疾。尤其是从1945年春起,因感染性肺气肿,加之当时的延安,由于被胡宗南的十万大军封锁,不仅物资匮乏,医疗条件也特别差,张寒晖的身体每况愈下。

至次年3月11日,被誉为“人民艺术家”的张寒晖,终因引起水肿,造成心力衰竭,而在延安溘然长逝,长眠于宝塔山麓,时年44岁。

而直到此时,很多人仍不知道张寒晖就是《松花江上》的作者。

1950年10月9日,中共决定召开了首届西北文艺工作者代表大会(会上成立了西北文艺界联合会)。此前,为纪念张寒晖,陕甘宁边区文协已将搜集编印的张寒晖歌集,由油印改为铅印,向大会献礼。一石激起千层浪,很多人自始才知道《松花江上》的作者是张寒晖,张寒晖的名字才在14年后与《松花江上》紧紧地连在了一起。但人们仍不知道,张寒晖并非东北人。

1951年,西北文艺界联合会派员来到定县大鹿庄乡西建阳村参观农业互助组建设时,恰恰住进了邵锦萍家。

听说客人来自延安,邵锦萍赶紧向他们打听丈夫张寒晖的下落。通过交谈并核对张寒晖的照片,客人才知道张寒晖并非东北人,而自己就在张寒晖家。

而此时距离张寒晖去世,已经整整5年。