东京审判最“惊世骇俗”的意见书帕尔法官和“战犯无罪论”:

2016-08-22

易萱

有个印度人,令日本首相安倍晋三念念不忘。

2014年9月1日,安倍晋三在接待印度总理莫迪的晚宴上,主动提及,“我们没有忘记帕尔法官的作用”。此前,2007年,安倍第一个首相任期最后一年访问印度时,亲自拜访了帕尔法官的长子,并向他表示对帕尔法官的感激。

印度法官拉达宾诺德·帕尔是东京审判中,11个国家派出的法官之一,他在日本的名声,比在印度还要大。之所以如此,不仅因为他力主全体被告无罪,更因为他在审判后发表的那份“意见书”。这份意见书,最终被日本右翼利用,成为一些日本人反对东京审判的重要依据,进而,也影响了日本人对战争的态度。

“11国法官中,你可能不知道庭长是谁,你也许也不熟悉英国和荷兰法官表达了什么观点,但印度法官必然是其中最引人瞩目的一位,”接受本刊采访时,上海交通大学东京审判研究中心学者龚志伟说,“因为其他人的观点没那么惊世骇俗。”

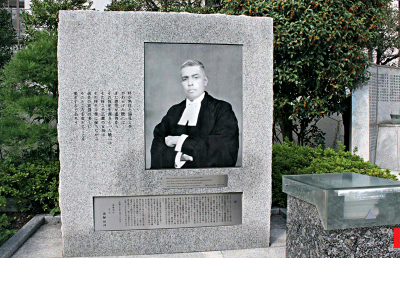

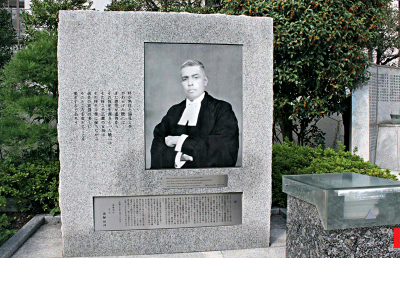

乌龙上任

安倍晋三应该见过很多次帕尔的样子。在靖国神社游就馆门口,就放着一尊帕尔法官的纪念碑。那是靖国神社唯一的外国人纪念碑,立于此地,已有20年。此外,在京都灵山护国神社、广岛本照寺、富山护国神社等处,也都设有帕尔的纪念碑。日本一些团体和民众,对帕尔的描述已到了“神话”的程度。

这个“神话”,却是源于一起历史的“乌龙事件”。

日本投降后,按照美国对东京审判的最初构想,在日本投降书上签字的九个国家(美国、中国、英国、苏联、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰和新西兰)各出一名法官,参与对日审判。但英国为了增加自身影响力,坚持加入作为其殖民地的印度。争论一直持续到开庭前一周,美国让步,但同时也增加了曾作为美国殖民地的菲律宾。

印度政府军事部负责此次法官选拔工作,他们挑选了几名“合适人选”,结果对方对此并无兴趣,纷纷婉拒。此时,东京审判已经开庭,急于完成任务的军事部向孟买、马德拉斯(现名钦奈)、加尔各答、拉合尔四地高院发函,要他们与现任法官商量,寻找愿意担任东京审判法官的人,任期半年以内,如有同意者火速回函报告——选拔底线变成了:只要答应赴任东京,谁都可以。

最终,帕尔被推选代表印度参加东京审判,而之所以选他,原因只是他发出同意赴任的电报是4月24日,回复时间早于其他人。

但很快,印度政府办公厅发现帕尔作为法官资质不符,因为帕尔并非正式法官,他的本职是律师,“不过是在法官临时缺员期间,被任命为代理法官”。面对这一质疑,军事部迅速道歉,但并没有替换帕尔,而是把此事掩盖了过去。

帕尔的目的

帕尔到达东京时,其他法官已经开始工作近两周。当时,各方正为“反和平罪”、“反人道罪”等罪名是否属于法庭管辖权的问题争论不休,而这也成为之后少数人反对东京审判的重要问题之一。

辩方提出,日本同意接受的《波茨坦公告》发表于1945年7月26日,而两周后的《伦敦协议》才扩大战争犯罪概念,将“反和平罪”、“反人道罪”补充进去。因此,他们认为法庭不能依照“事后法”审判战犯在此之前的行为。

2007年,安倍晋三访问印度期间,与帕尔法官长子交谈

东京审判的法律依据是基于《波茨坦公告》而制定的《远东国际军事法庭宪章》,法官们对此也进行过非公开讨论,多数法官支持包括“反和平罪”在内的《宪章》的合法性,但也有少数法官持不同意见。据上海交通大学东京审判研究会学者龚志伟介绍,法官团队内部的分歧,对以后的审判产生了很大影响。

“十一名法官间的裂痕逐渐加深,最后形成了多数派和少数派两派。前者(包括英国、美国、中国、菲律宾、苏联、加拿大和新西兰七国)认为,法庭拥有对‘反和平罪等罪行的管辖权,侵略战争是已经被国际法规定的犯罪。后者(澳大利亚、印度、荷兰和法国四国)对以上认识提出异议,但所持理由各不相同。”

尽管存在争议,但“少数派”的荷兰法官勒林仍希望法官团对外能保持判决的一致性。因此,他提出了一项保密协定,要求法官会议不得泄露或公布法官的定罪意见及投票结果。

协定签署时,帕尔还未到任。等他来到东京,获知这份协议后,很快表示反对。他说不想失去表达意见的权利,也不参加法官团队的合议,因此拒绝在上述文件签字。据1967年由印度作家季巴尼出版的《帕尔略传》介绍,帕尔态度极为强硬地说,“如果在签字问题上遇到压力,便立即回国。”法官团队只得接受帕尔的要求,所谓保密义务一事就此烟消云散。

研究东京审判的日本学者、东京大学荣誉教授中里成章认为,帕尔对保密协定的否认为后面的“意见书”作出了铺垫。中里在查阅英国政府文件时,发现了一份当时英国驻日代表团揣测帕尔意图的描述:(拒绝保密使)人们对帕尔投去了怀疑的目光,认为帕尔是有备而来,意在“颠覆”有罪判决。

这个怀疑并非空穴来风。令其他法官大跌眼镜的是,刚刚上任一个月,帕尔就迅速表态赞同被告人意见。他向法官团提交了一份简短备忘录称,“已经听取了辩护方对法庭管辖权的动议(指‘反和平罪等争议)……我与其他法官看法不同,建议基本同意辩方的动议。”

宛如辩护律师

出现在东京审判庭上的帕尔法官已经60岁了。他三岁丧父,在印度政府的奖学金支持下才完成学业,最终取得法律学士学位,之后,帕尔通过自学,学习了国际法。

从目前关于帕尔为数不多的记载中,很难发现他对日本的态度源自何处,尤其是,在审判庭上,他对被告表现出极为恭谨的态度,就坐前一定先向被告行礼的做法,更是连被告也颇为费解。

在辩方的一次举证阶段,日本战犯首席辩护人鹈泽总明宣读完“最终辩护词”后,回到休息室,帕尔特意前来与他交流。据在场的日本律师菅原裕描述:帕尔上前问候鹈泽并互相握手致意。帕尔说:“你说得太好了。迄今为止,辩护人的发言集中于国际法问题,而没有谈及东方的思想,我对此感到很孤寂。今天我太高兴了。”

中里成章仔细研读鹈泽的辩词后发现,鹈泽的确洋洋洒洒地谈论了东方思想,但三分之一的内容,是在解释日本军国主义口号之一“八纮一宇”的字义。鹈泽说,“八纮”实为“极大的和平愿望”,表现了日本上古时代的理想。接着鹈泽更进一步指出:“大东亚共荣圈”的主张“是文化思想,和平思想,以及共同生存的仁爱思想”。

在举证南京大屠杀事件时,相对检方,“辩护方的‘反驳显得意外平淡”。根据法庭的速记整理档案,就连辩方律师都不由自主地脱口说出:“我倒是认为证人是在非常公平的立场上做出了证词。”

“辩护人都已放弃了反驳,作为法官的帕尔如同当上了辩护人,提出了好似律师盘诘式的说法。”中里成章举了个例子,在一次审判中,帕尔甚至基于一战的一件奇闻而非证据本身,作为质问的依据——

一战期间,英国政府炮制了一件奇闻作为宣传资料:德国人熬煮士兵死尸将其用作喂猪饲料。帕尔据此认为,有关战争残忍的说法多为政治宣传,南京屠杀似乎也是如此。因此,他对提交法庭的两件有关强奸的证言表示质疑,“上述证人均对我们做了在南京遭受残忍行为的陈述,但对这种证据只有感到歪曲、夸张时,才能阅读下去。”

缺席审判109次

随着庭审旷日持久地进行,法官们越来越焦虑。1947年2月,英国法官帕特里克在写给一位同事的信中抱怨,“我们已经有17000页证据材料,纽伦堡一共才有16000页。我算了算,我们到结束时至少会有25000页证据材料。”在他看来,法官每天都“在证物和证词的荒原中游荡”。

上午九点半开庭,一直持续到下午四点。晚上八点左右,工作人员送来法庭记录,法官们又要开始研究一天的工作情况。“在这样的日程安排下,没有时间对案件中的不同标题做出小结。海量的材料扔给了法庭,只能由法庭尽最大努力去利用这些材料。”新西兰法官诺思克罗夫特说,自己一度产生退出的想法。

帕尔的反感情绪更为强烈。1946年10月,帕尔致信庭长韦伯,表明回国意向,并请他向驻日盟军总司令麦克阿瑟转达辞意,理由是印度政府的任命是半年以内,现在时间已过,他要回国重开律师业务。

麦克阿瑟吃惊之余赶紧通过华盛顿联系印度政府,要他们在尽可能高的层面上对此采取措施。他担心帕尔辞职会给审判带来“不利的影响”,希望帕尔继续工作至审判结束。

在印度驻东京办事处的说服下,帕尔同意了政府的安排,条件是能够回国一阵,同时要改善自己的工作条件,比如提高酬金。

11月23日,结束了回国行程的帕尔,带着一名秘书从加尔各答启程。他们中途在香港暂时停留,而从香港到东京的行程,帕尔乘坐的是麦克阿瑟的专机。后来,他还曾向家人描述称,专机客舱十分豪华,舒适宜人。

据中里成章分析,帕尔之所以请辞,除了待遇问题外,还因为法官之间的分歧加深,帕尔清楚感受到自己的孤立状态,从而对审判失去了热情。

重回东京后,帕尔对参与审判工作仍旧兴致寥寥。根据庭审记录,他一共缺席了109次审判,除了出庭,他都在宿舍埋头研究证据文件和参考资料,专注于意见书的写作。

与他交往过密的,不过荷兰法官勒林等二三人,帕尔曾与他们一起外出到美军经营的商店购物或购买彩票,但大部分时间基本足不出饭店。

关于在东京的生活,帕尔几乎没有对家人谈过。据其长子布洛香特回忆,帕尔只提起过几个细节。比如,他所居住的帝国饭店周围都是废墟残垣,故而可以望见很远的地方,还有,他对日本的按摩比较满意。

一份判决书和五份意见书

1948年11月12日,经历了两年半的审理后,远东军事法庭做出了最终判决。一场举国动员,持续17年的侵略战争,在东京审判庭的甲级战犯,只有28人承担了责任。

《朝日新闻》记者野村正男详细记述了战犯们听到刑罚时的反应:土肥原贤二听到自己被判绞刑,矮胖的身子一瞬间似乎摇晃了一下,他无力地摘下耳机,踉踉跄跄地行了一个礼;广田弘毅闭着眼睛,向前弓着身子,听到英语宣判后摘下耳机,面向二楼旁听席上的女儿微笑后离开;板垣征四郎“啪”地向前迈出一步,利落地放下耳机,以一个士官姿态离开,并没有行礼;东条英机泛绿的卡其布军服在灯光下似乎膨胀起来,对于绞刑,他轻轻地点了两三下头,向楼上瞟了一眼,不紧不慢地离开法庭;木户幸一被判终身监禁,他规规矩矩地鞠了一躬……

尽管人们对判决结果持有不同意见,但法官团所有人都有如释重负之感。

判决书由“多数派”法官起草。但由于在判决讨论中的意见僵持不下,有五个国家的法官还发表了个人意见。

“澳大利亚法官提出独立意见书;菲律宾法官既参与了判决书的起草,又提出协同意见书;法国、荷兰法官提出异议书;印度法官提出个人判决书。在日本天皇是否免责问题上,法国和澳大利亚俱有异议。”清华大学法学院学者陈新宇说,“对于死刑问题,澳大利亚、法国和印度三国法官一直持否定态度。”

但多数意见,主要针对判罚的准确度、刑罚的公平性。陈新宇说,“甚至是观点最具分歧的荷兰法官勒林,尽管对用‘事后法加以审判的程序正义提出质疑,但最终还是认可现实正义比程序正义更重要。”毫无疑问,在一场“正义战争”中战胜的大国,也是对战后和平与秩序负有责任的大国,根据国际法,有权清除对新建秩序构成威胁的因素。

但帕尔的意见书却大为不同,他提交的个人意见书比判决书还长200页,其主要观点是认为全体被告无罪。

帕尔法官首先阐述了对东京法庭“事后立法”的批评。他肯定了“普通战争罪”属于法庭管辖权范围之内,因为这种罪行事先存在于国际法中。然而,他反对法庭宪章中定义的“反和平罪”和“违反人道罪”,因为这些罪名在此前的国际法中没有根据。

“东京法庭将不复为一个‘法律审判庭,而仅仅是一个显示权力的工具。”帕尔在意见书中写道,假如靠事后法判案,国际社会将不会被反对战争的共识结合在一起。相反,国际社会将认为,战胜者有权不顾国际法规则来审判战败者。“假如东京审判援引事后法,它终将导致侵略战争的扩张和国际秩序基础的崩溃,而不是带来战争的终结。”

除了批评这场审判的诸多问题,帕尔还质疑,为什么只有日本建立满洲国被判断为“侵略”,西方国家实行殖民主义却没有被指控为犯罪?

根据中国法官梅汝璈回忆,帕尔从宣誓到判决始终不与其他十位法官合作,每每争辩,顽固坚持他自己的见解。“但这也就是他的个人意见,并不代表法庭主张。”

实际上,帕尔在1948年五六月间就完成了意见书。他还将部分内容寄给了印度政府外交部次长梅农,印度外交部对其过于惊世骇俗的观点大为震惊,并极力想与之撇清关系。印度外交、国防系统的官员还签署了一份备忘录称,帕尔法官并非作为政府代表参加东京审判。他没有收到来自印度政府的任何指示,也未要求印度政府的任何指导……他的发言和态度属于他个人行为,不代表印度政府的态度。

甚至,时任印度总理尼赫鲁都亲自给帕尔打过电话,尝试说服他与多数法官配合,不要使印度的国际形象受损,但是,这次劝说遭到了帕尔的拒绝。

让印度政府如释重负的是,尽管帕尔在东京审判后为公开自己的意见书作出了各种努力,但并未引起外界的太大反响。

“在日本,大多数民众在战败后的混乱中疲于奔命,尚无余力关心帕尔的意见书。”龚志伟对本刊分析道,“审判旷日持久,等到判决宣告之时,民众(对这些问题)的关注已经相当淡薄了。”

意外的走红

2007年,安倍晋三访问印度,拜访帕尔长子时,中里成章也恰好在印度访学,他发现,在印度,帕尔几乎是一个被遗忘的人物。中里成章与十多位历史、社会科学领域的研究者闲谈,年轻学者中无人能谈帕尔,而老一代学者则神色颇为尴尬,一名加尔各答大学教授甚至说,“大概无人知道帕尔吧。”

帕尔生前曾经在加尔各答大学任教,并担任该校副校长。1978年,日方向该大学赠送了一尊帕尔的胸像。这座塑像,被放置于加各尔答大学总务部门的一间屋子里,布满灰尘。在中里成章看来,没有比这座胸像更能说明问题的了:帕尔在印度,已经被逐渐淡忘。

但在日本,帕尔的声名却越来越盛。

1952年,《日本无罪论》的出版使帕尔第一次出现在日本公众视野。这本书由曾在大亚细亚协会任职的日本编辑田中正明动手,把帕尔意见书缩短到原文的三分之一,并加上自己的“读帕尔法官判决书”一文组合而成。由于“日本无罪”的标题极为新颖,该书出版后立刻成为当时热门读物。

日本东京侵靖国神社游就馆前的帕尔纪念碑

“帕尔意见书原本只是少数法官提出不同意见的异议书,却被日本坚持翻译为‘判决书。”龚志伟说,而因为帕尔是同盟国任命的法官,他的意见书,就这样被日本右翼视为日本无罪的背书。

1952年10月,帕尔受邀到访日本。他的日程被安排得很满:到大学演讲、会见右翼阵营的人们、访问东条英机家属、凭吊亡灵等等。归国前夕,帕尔还在下榻宾馆招待了被处死的七名甲级战犯的家属。甚至在归国当天赶到巢鸭拘留所,会见了在押的甲级战犯(贺屋兴宣、佐藤贤了等)及乙、丙级战犯三十人,而后又到监房和监狱医院,与每个战犯一一分别握手,在三百名乙、丙级战犯的送别下离开拘留所。

而后帕尔在1953年和1966年又两度访日,后一次到访,他获得了前首相岸信介与时任首相佐藤荣作的接见。此外,他还登上了NHK电视台节目,获得日本大学名誉博士称号,乃至在主流媒体发表文章。一些日本报章对他的描述,也愈加夸张,甚至称他之所以接受认命,参与东京审判,“是为回应密友尼赫鲁的恳请与期待”。

也是在这一年,战时宣扬“八纮一宇”和“满洲建国”的国际法学者一又正雄,在《读卖新闻》发文称,“在东京审判期间,西洋战胜国乘势猛然扑向战败国日本之际,决心作为亚洲民族的代表,奋起迎战的正是此人。帕尔肩负(印度)朝野厚望,辞职来日赴任。”

帕尔其实“并非主张日本无罪”,中里成章提供的资料显示,帕尔最后一次访问日本时还曾提到,日本没有法律上的责任,不过应当承担道义上的责任。

但仅谈道义责任,对受害者,实在不公。中里成章注意到,帕尔异议书另一个突出的特征就是,对体现虐待或屠杀事实的证言或证据,持极为怀疑的态度。他似乎认为多数的残忍事件都不过是政治宣传的结果。

帕尔认为日本在战争中的行为肯定不会得到世界的赞赏,但也很难将其作为犯罪来谴责。这很难得到中里成章认可。在他看来,不进入国际法程序的审判或道德谴责,对战争反思的作用微乎其微。

现实正在印证他的担忧。即便经过了审判之后,很多日本人对战争的反思也日渐淡漠,有些人甚至坚称“日本完全无罪”。

对于那些试图否定侵略问题的日本右翼而言,帕尔法官的这份意见书,几乎是他们能够利用的唯一的、来自东京审判法庭的声音。哪怕这个声音无论从道义还是法律上,都有诸多站不住脚的地方,但他们仍然不愿放弃。程兆奇说,帕尔已经成为他们“最著名的攻击武器,每个反对东京审判的日本人都会引用他的言论”。

参考资料:《帕尔法官——印度民族主义与东京审判》

作者:中里成章, 法律出版社,2014年出版;

《超越胜者之正义——东京战罪审判再检讨》 上海交通大学出版社,2014年出版;

NHK特别节目《帕尔法官提出了什么问题》2007年8月14日播放;

《东京审判的国际关系》作者:日暮吉延,木铎社,2002年出版;

感谢中里成章先生及上海交通大学东京审判研究中心的资料支持。