跳远起跳技术的研究现状

2016-08-19郑青青北京体育大学北京100084

□郑青青(北京体育大学北京100084)

跳远起跳技术的研究现状

□郑青青(北京体育大学北京100084)

本文采用文献资料法收集了近十年发表的关于跳远起跳技术研究的部分论文。并对其进行了数量分布、期刊分布以及研究重点的研究分析。结果发现,前人主要是从运动生物力学和运动学角度来分析的,理论结合实践不够深入,有待进一步研究。跳远的技术不断发展,对技术的细节要求更高,想要获得突破就必须在技术细节上精益求精。

起跳 跳远 研究现状 发展

前言

在跳远比赛中助跑速度是获得较好成绩的基础,而积极的起跳则是完成整个跑跳结合的关键,也是获得较高水平的核心。起跳技术不好,不仅会对运动员在空中的身体姿态和落地造成影响,也会影响最终成绩。目前我国跳远运动的起跳技术在亚洲屈指可数,但和世界水平相比还有着比较大的差距,特别是进入新世纪随着一批优秀老队员的退役,现阶段我国跳远运动的发展很不理想,这也是我国男子跳远运动发展遇到的主要瓶颈问题之一。

因此全面的研究分析跳远运动的起跳技术,不但对促进我国跳远成绩的提高具有重要意义,而且对推动我国跳远运动的可持续发展也具有重要的现实意义。

1、材料与方法

本文利用中国知网、EBSCO运动数据库、SPORTDiscus数据库和WebofScience的检索系统,以跳远(longjump)、起跳技术(takeofftechniques)为关键词,根据文章的内容对检索到的论文进行筛选,最终得到中文文献46篇,占总文献的68.8%(共搜到64篇),外文文献11篇,占总文献的34.4%(共搜到32篇);并且查阅了部分北京体育大学图书馆相关图书。对所收集资料进行了综合分析。

2、结果与分析

2.1、跳远起跳技术的文献分布

(1)跳远起跳技术研究文献年代分布。

图1 跳远起跳技术研究文献年代分布

由图1可知,国内对跳远起跳技术的研究波动比较大,研究的趋势不太清晰,国外对跳远起跳的研究相对国内较少,2006年开始减少,从2012年开始回升,至2013年研究成果最多,随后又开始减少。国内外近十年对跳远起跳技术在2013年研究得最多,2009和2014、2015年比较少,且每年的变化起伏较大。

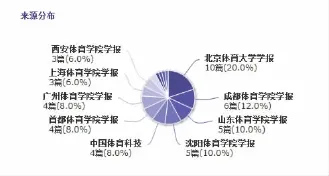

(2)跳远技术研究文献期刊分布。

图2 近十年跳远技术研究文献期刊分布(图片来源于中国知网)

所收集的50篇核心期刊文献(中文文献),100.0%的文献来自于体育类的核心期刊,其中来源于北京体育大学学报、成都体育学院学报、山东体育学院和沈阳体育学院学报的文献最多,占到了文献总来源的50%(见图2),在近十年中,这四种学报比其他学报发表的研究跳远起跳技术的文献百分比都高。

2.2、跳远起跳技术研究的主题分析

起跳作为跳远运动整个技术环节中的核心环节,在运动员从水平运动转变为抛射运动中起着重要的杠杆作用,起跳效果的好,跳远的成绩就好,反之就差。

国内外的专家学者在起跳技术方面多年来也作做了大量的相关性研究。起跳的最主要的任务就是通过快速有力的踏跳,创造出有利于获得优异成绩的最佳的腾起初速度和腾起角。准确合理的踏跳也能最大限度的减少运动员水平速度的丧失,从而使水平速度更大限度的转化为向上的垂直速度和腾起高度。起跳是紧密衔接助跑和腾空的关键环节,而且也是跳远整个技术环节中相对来说最为复杂,也是运动员最难掌握的技术。

(1)对起跳时间的研究。

起跳时间是评价起跳效果的一个非常重要的指标。包括踏跳的缓冲时间、跑跳的转换时间和踝膝关节的蹬伸时间。国内外专家在起跳时间上也进行了大量的研究,结果显示跳远运动员的跳远成绩越好的,其起跳时间相对很短。

目前世界上男子高水平的跳远运动员起跳的时间一般在0.10-0.125秒。很多学者认为跳远的成绩与助跑的速度和起跳的时间呈负相关关系,起跳时间越短,跳远的成绩则越好。学者禹小明认为起跳效果和起跳技术的好坏可以用蹬伸时间指数来评价。蹬伸指数值越大,有利于其垂直度的获得、增大和水平速度的保持和恢复。目前我国专家学者也一致认为起跳时间是由缓冲时间、转化时间和蹬伸时间组成的,也通常用这三个时间的比值来评价运动员的起跳技术是否合理。起跳转化的时间是最长的,其次是蹬伸的时间,而缓冲的时间相对而言是最短的。

由前人研究我们可以知道,最佳起跳是在缩短起跳时间的前提下,适当增加蹬伸时段的时间,并不是起跳时间越短越好。因此不能简单地运用时间指标来全面地评价起跳技术,科学地评价起跳效果以运用蹬伸时间指数较好。

(2)对着地角的研究。

着地角反映的是跳远运动员在踏板时身体重心位置的情况。相关研究表明这个角度小会对跑跳的结合造成不利的影响。王保成认为优秀跳远运动员的着地角应为65°左右。与菲尔歇模式的理想着地角64-69°相吻合;而冯晓劲调查我国8M以上优秀跳远运动员发现,他们的着地角平均只有58.65°,远低于上述理想角度。许延威认为起跳时的着地角与起跳腿缓冲阶段的重心水平速度损失呈负相关,我国优秀男子跳远运动员的着地角与国外相比差异显著。李建英和马莉芳的研究结果揭示了着地角的偏小是制约我国男子跳远成绩的一大因素。但并没有研究在实践层面上提出合理的具体的训练方法及建议来解决问题,有待进步。

(3)对蹬地角的研究。

蹬伸阶段对跳远运动员起跳过程中能量转化具有直接影响。运动员蹬地的角度越大,说明蹬地缓冲时间越短。蹬伸的时机越早,越有利于获得最大的垂直速度和适宜的腾起角度。目前世界级跳远选手的蹬地角在75°左右。吉雅契科夫的研究认为最好控制在76-78°。

目前中国优秀男子跳远运动员蹬地角的平均值为70.18°,与世界优秀选手相比差4.82°。李建英在《十运会男子三级跳远运动员三跳技术运动学分析》一文中认为此原因在于过于注重人体在水平方向的作用,没有给予足够的重视在垂直方向的作用上面,从而导致垂直方向速度的减小,最终影响了跳远的成绩。

(4)对起跳扇面角的研究。

起跳扇面角是指运动员起跳时着地角和蹬地角所形成的夹角,这个角太大会不利于获得理想的垂直速度。费尔歇研究认为理想的起跳扇面角为28-43°。赵丙军、禹小明等发现,我国男子跳远选手的起跳扇面角相比国外普遍偏大,李建英认为其原因是我国跳远运动员腿部力量偏小,蹬地力量不足造成起跳时间过长而引起的。国内外学者从运动学、生物力学等角度研究分析了起跳扇面角分理论最佳值,在这一指标上我国运动员普遍比国外运动员要大,因此有学者建议在青少年助跑训练当中,适当增大着地角、减小蹬地角,使着地角和蹬地角符合运动生物力学的原理,减少支撑阶段的阻力,增加蹬地时水平方向前的作用力。但是还是没有提出系统的、合理的解决方案。

(5)对腾起角的研究。

跳远的成绩也受腾起角的制约,跳远腾起角的理论最佳角度是45°。不过在现实比赛中受各种因素的影响,是不可能达到完美理想值的。《中国大百科全书·体育》一书中指出世界级跳远运动员的腾起角度在18-24°之间,创造优秀成绩的多集中在22-24°。[2]国外研究学者吉姆·桑托斯认为,此角度应维持在15-25°。我国的魏文仪认为起跳是存在最佳的腾起角但这个也不是永恒不变的,可以利用适当损失平速度来换取大腾起角度,来提高跳远的成绩。我国优秀男子跳远运动员的腾起角度与世界级相比差2.31°,说明我国跳远成绩与世界水平之间的差异除的助跑速度外,腾起角度偏小也是一个重要因素。因此适当地增大腾起的角度,对提高我国跳远运动员的成绩的作用也不可忽视。

(6)摆动技术。

前苏联运动学专家谢卢亚诺夫通过研究表明跳远运动员身体重心腾起的垂直速度,在缓冲阶段主要是通过加速摆动两臂和摆动腿来获得。而且世界上著名的跳远运动员摆动腿的摆动幅度、摆臂动作比一般运动员幅度都大。周成之发现运动员摆动腿的小腿缓冲扇角和最后一步腾空期的重心水平速度呈现高度相关。施文忠、吴永宏研究发现运动员的起跳腿在起跳蹬离地面之前的摆动都是加速,直到减小为零。由此可见摆动技术也对跳远成绩产生着重要的影响。

在过去十几年研究中,我国科研人员从不同方面和角度对跳远的各个技术环节进行了系统并且深入的研究。研究通常是注重于下肢的技术,或者下肢力量和速度的提高。在技术不断完善,成绩不断提高的今天,对技术的细节要求更高更准。

3、结论与建议

(1)通过对跳远起跳技术相关文献的研究与分析,可知道前人主要是从运动生物力学和运动学角度来分析跳远起跳技术,国内学者还通过国内优秀跳远运动员与国外的比较分析他们之间存在的差异,找出我国跳远在起跳技术上存在的问题。虽然指出了问题,然而在具体的解决方案上面却捉襟见肘,没有实质性的解决方法,理论结合实践不够深入,有待进一步研究;

(2)在技术不断完善,成绩不断提高的今天,对技术的细节要求更高更准,优秀运动员们同时具备优异的技术与身体素质,想要获得冠军就必须在技术细节上精益求精,这就要求了跳远起跳技术的研究会越来越注重细微技术,比如摆动技术等。

[1]田麦久.全国普通高校通用教材:运动训练学[M].北京高等教育出版社,2006.

[2]马莉芳.我国优秀男子跳远运动员起跳技术的运动学分析[D].山西大学,2007,6(1).

[3]张胜年,秦四建,任晓峰,刘宇.跳远运动员助跑后程运动学与起跳动力学特征[J].上海体育学院学报,2014,03.

[4]贾谊,刘占锋,严波涛,刘亚.对中外优秀男子跳远运动员起跳技术运动学特征的比较研究[J].西安体育学院学报,2011,05.

[5]李雪梅,杨合适.我国优秀男子跳远运动员起跳过程下肢摆动技术的三维运动学分析[J].成都体育学院学报,2013,03.

[6]龙跃玉.男子跳远运动员起跳力量训练方法的生物力学分析[J].上海体育学院学报,2008,02.

[7]李建英,刘亚.对我国优秀女子跳远运动员起跳技术的运动学研究[J].中国体育科技,2006,04.

[8]王琨,魏文仪.跳远起跳肌肉专项能力生物力学研究[J].体育科学,2005,01.

G823

A

1006-8902(2016)-07-ZQ

郑青青(1991-),女,北京体育大学硕士研究生,研究方向体育教育训练学。