多维视角下江西省余江县农村居民点分布特征及其影响因素

2016-08-18赵小敏2张佳佳叶英聪江西农业大学国土资源与环境学院江西南昌330045江西农业大学江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室江西南昌330045

黄 聪,赵小敏2,*,郭 熙,谢 文,张佳佳,叶英聪(1.江西农业大学国土资源与环境学院,江西南昌330045;2.江西农业大学江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室,江西南昌330045)

多维视角下江西省余江县农村居民点分布特征及其影响因素

黄 聪1,2,赵小敏2,*,郭 熙1,2,谢 文1,2,张佳佳1,2,叶英聪1,2

(1.江西农业大学国土资源与环境学院,江西南昌330045;2.江西农业大学江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室,江西南昌330045)

以江西省余江县农村居民点为研究对象,引入VCM曲线、核密度估计法、空间自相关分析、Voronoi图和地形位指数等研究方法,从空间分布特征和布局影响因素出发,综合分析了余江县农村居民点的现状及其影响因素。结果表明,余江县农村居民点分布特征呈集聚型,居民点高值区集中在中部平原区域。影响居民点分布格局的主要因素为地形位指数、坡向、地质灾害、水土流失、道路、水系、城镇。农村居民点都向地形位指数优势区、坡向优势区、道路发达便捷区、水系优越区、城镇区集中;地质灾害易发区、地形位指数和坡向劣势区对居民点吸引力不强,分布的居民点较少。对居民点集中的优势区域,可作为重点发展型区域,对农村居民点建设进行合理的规划和引导;对居民点较少的劣势区域,如画桥镇、黄庄乡和塘潮源林场等,在做好防范措施的同时,建议逐步调整搬迁优化农村居民点。

农村居民点;VCM曲线;核密度估计;空间自相关分析

随着经济社会的发展,人类生产生活方式发生了巨大的转变,人地矛盾日渐突出。只有科学合理地利用土地,实现人地关系的和谐,才能推动整个社会的可持续发展[1]。农村居民点是当地居民生存的载体,是特定时期自然环境和社会经济综合影响的产物,也是人类对土地利用最直观的展示[2]。农村居民点的发展模式一直以来都比较自由,缺乏合理的规划,分布散乱,土地利用效率低。在新的时代背景下,需要对农村居民点的现状分布特征进行研究,为建设适应时代的新型乡村提供依据[3]。

为推动农村经济的发展,挖掘农村用地潜力,国家出台了一系列政策引导农村居民点布局优化,促进城乡统筹发展,尤其是在新型城镇化背景下,对农村居民点的研究显得越来越重要[4]。目前,许多专家学者对农村居民点的研究主要集中在分布特征、适宜性评价和布局优化等方面,如陈德凡等[5]以重庆市长寿区为例,对低山丘陵地带农村居民点空间分布的特征进行了相关研究,杨学龙等[6]对鄱阳县农村居民点布局的适宜性进行了综合评价,樊天相等[7]引入了加权Voronoi图帮助重庆长寿区海棠镇确定农村居民点布局优化方案,还有不少学者从农户意愿[8]和整治潜力[9]等角度对农村居民点做了相关研究。

在总结借鉴现有农村居民点相关研究的基础上,以江西省余江县农村居民点为研究对象,运用VCM曲线、核密度估计法、空间自相关分析和Voronoi图等研究方法,从农村居民点空间分布特征和布局影响因素的角度出发,综合分析低丘岗地地区农村居民点的分布特征,以期为类似地区农村居民点的布局优化提供科学依据和参考借鉴。

1 研究区概况

余江县地处赣东北,坐落于信江中下游,隶属鹰潭市管辖,地理坐标116°41′—117°09′E,28°04′—28°37′N,下辖11个乡镇和7个农垦场,是全国商品粮生产基地县。余江县南北长75 km,县域范围呈现南北向的狭长形态,全县地貌类型以低丘岗地为主,中部是河谷平原,南北为地势较高的丘陵地带。全县面积93 600 hm2,耕地面积32 000 hm2,人口38万。余江县气候类型属于亚热带湿润季风气候,气候温和;森林覆盖率达41.9%,植被类型包括常绿阔叶林、针叶林和竹林等;境内信江及其支流的流域面积达82 659 hm2。截至2013年底,余江县城镇化率达42.45%,全县人口密度为4人·hm-2,境内皖赣铁路、320国道和景鹰高速公路等纵横贯通。

2 基础数据与研究方法

2.1 基础数据

本文以余江县为研究区域,收集了影响农村居民点布局的基础资料、专题图件和其他资料。其中,基础资料包括余江县高程数据和2013年1∶10 000土地利用变更调查数据,专题图件有水土流失图和地质灾害图,其他资料包括鹰潭市2014年统计年鉴等。

在ArcGIS软件平台上,在土地利用变更调查数据库中提取余江县农村居民点图斑,以及道路和水系;矢量化水土流失图和地质灾害图,然后分别与余江县农村居民点叠加分析;导入余江县高程点和高程线数据创建tinggrid图层,在此基础上分别获取余江县坡向图、坡度图和海拔高度图。本研究将余江县每个农村居民点图斑作为分析对象,对11个乡镇和7个农垦场中共计4 576个居民点开展研究分析。

2.2 研究方法

2.2.1 VCM曲线

VCM是基于距离渐变尺度的空间分析方法,即对点状对象进行逐级渐变的缓冲区分析,相邻对象距离小于缓冲区直径时缓冲区就会出现叠加,统计不同缓冲区半径下研究对象在缓冲区叠加范围内的数量,并绘制出不同半径下发生缓冲区叠加的研究对象数量增加曲线[10]。本研究先将余江县农村居民点图斑转点,并以20 m为步长,对农村居民点缓冲区半径逐级递增,进行统计分析,绘制出VCM曲线。

2.2.2 核密度估计法

核密度估计认为,研究对象在不同空间位置上出现的概率不一样,密集区发生的概率大。核密度估计是对研究对象分布概率的计算,通过滑动的圆来估算空间点状研究对象的密度[11]。本研究以点状余江县农村居民点为研究对象,进行核密度估计,对农村居民点的空间集聚程度做可视化表达,计算公式如下。

式(1)中:Fn(x)代表核密度估计值;h代表带宽;n代表带宽内点的个数;(x-xi)代表估计点x与xi的距离。

2.2.3 空间自相关分析

空间自相关分析[12-13]是对某一研究区域内不同研究对象某一特性在空间上相互关系的分析,如果相邻的研究对象某一特性相似,则存在空间正相关。本研究以余江县各村居民点的平均斑块面积为属性值,采用全局聚类分析方法Global Moran's I和热点探索分析方法Getis-Ord

研究余江县农村居民点用地规模的分布特征,计算公式分列如下。

式(2)中,I代表全局Moran指数,n代表研究对象的个数,wij代表空间权重矩阵,x代表研究对象属性值;式(3)中,Z代表标准化统计量的临界值,E(I)代表理论期望值,Var代表方差;式(4)中,代表统计系数值,d代表研究对象的空间距离,wij代表空间权重矩阵,x代表研究对象属性值。

2.2.4 Voronoi图

计算应用几何学中,Voronoi图形成的多边形面积的变异系数可以定量化反映研究对象的空间集散性[14]。本研究以余江县点状农村居民点为离散发生点集,N={P1,P2,…,Pn},对县域内农村居民点Voronoi图的计算公式如下。

式(5)中,d代表欧氏距离,Ti代表凸多边形,x代表集合Ti中的元素。

形成的Voronoi图中多边形面积的变异系数CV值可以用来衡量农村居民点空间变化程度,由Voronoi图多边形面积的标准差除以平均值计算而来。

2.2.5 地形位指数

地形位指数是由坡度因子和高程因子组合,综合反映地形状况的指标[15],可以分析出适宜定居生活的优势区域。本研究通过余江县高程数据获取余江县高程图和地形图,并通过栅格计算器计算余江县地形位指数,计算公式如下。

式(6)中,D代表地形位指数,G代表高程值,P代表坡度值。

3 结果与分析

3.1 农村居民点分布现状与特征

3.1.1 农村居民点空间分布

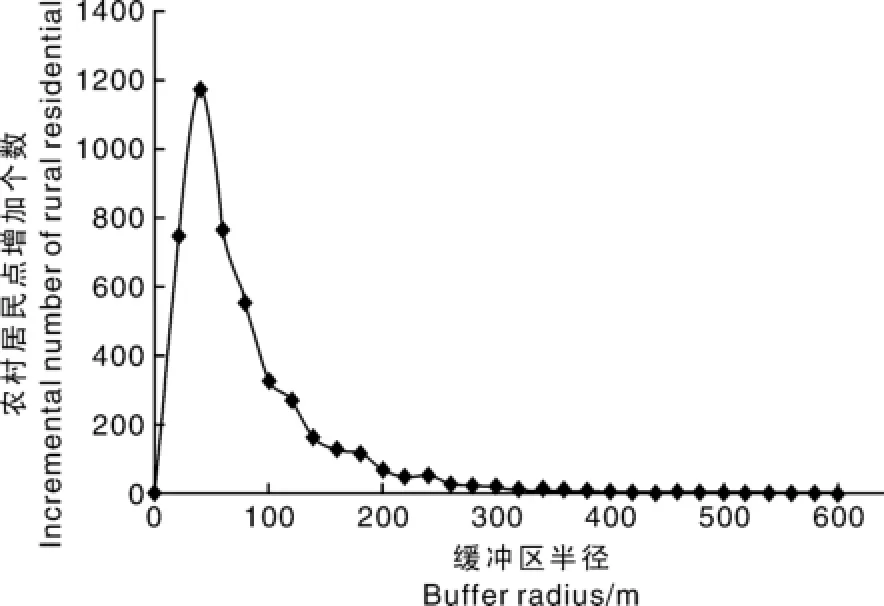

借助VCM曲线,可以从距离层面上定量分析余江县农村居民点空间分布格局(图1)。VCM曲线在缓冲区半径为40 m时出现峰值,该递增区间缓冲区发生叠加的农村居民点个数增加最多,说明大多数农村居民点相距的直线距离是80 m。缓冲区在较小的半径时发生叠加,表明余江县农村居民点在空间分布上较为集中。

余江县农村居民点累积频率直方图分析表明(图2),在缓冲区半径为160 m时,有90.36%的农村居民点缓冲区发生了叠加;在缓冲区半径为600 m时,所有农村居民点缓冲区发生了叠加,说明农村居民点相邻距离大多在160 m以内,进一步表明余江县农村居民点的空间分布总体上较为集中。

图1 农村居民点VCM曲线Fig.1 The VCM curve of rural residential

图2 农村居民点累积频率直方图Fig.2 Cumulative frequency histogram of rural residential

图3 农村居民点核密度估计图Fig.3 Diagram of rural residential kernel density estimation

3.1.2 农村居民点空间集聚

核密度估计是对研究对象空间分布特征进行分析的方法,能直观体现出研究对象在空间分布上的集聚情况。核密度高值区或高集聚点主要分布在中部平原区域的潢溪镇、中童镇,以及邓埠镇、平定乡和洪湖乡交界处(图3)。县域各高值区一般沿道路分布,并且由主干道路串联起来,如沿206国道、320国道和207省道周边分布的农村居民点相对较为密集。由于乡镇的辐射作用,各乡镇政府驻地周围都分布有核密度高值区。核密度低值区主要分布在南北丘陵地带,如高公寨林场、画桥镇和马荃镇等,并且县界附近的农村居民点分布也相对较为分散,另外低值区的农村居民点离主干道和水源也有一定距离。余江县农村居民点分布基本上覆盖整个县域,呈现大分散、小集聚的状态。

3.1.3 农村居民点空间规模

通过Global Moran's I分析,全局Moran's I指数为0.24,并且Z值达到了4.98,说明余江县农村居民点的平均斑块面积在空间距离上存在显著的正相关,农村居民点规模大的区域与小的区域分别都趋于集聚。运用Getis-Ord方法对余江县各村居民点平均斑块面积的集聚性进行热点分析,并通过自然断点法得到农村居民点平均斑块面积的热点分布图(图4)。分析可知,余江县农村居民点平均斑块面积的冷点区和次冷点区村庄个数合计占比达63.46%,说明冷点区和次冷点区规模大于热点区和次热点区的规模。平均斑块面积热点区大都分布在中部平原区域的锦江镇、潢溪镇、春涛乡、中童镇和杨溪乡,冷点区主要分布在南北丘陵地带的画桥镇、马奎镇、黄庄乡和洪湖乡,以及邓埠镇,并且次热点区、次冷点区和冷点区以热点区为中心向外辐射分布。与核密度图进行对比分析可知,农村居民点的核密度高值区与平均斑块面积的热点区都分布在综合条件较为优越的中部平原区域,由于核密度高值区靠近乡镇政府,用地面积会有所控制,所以这两类区域并不重合;然而,综合条件较差的南北丘陵区域不利于居住,因此,农村居民点的核密度低值区与平均斑块面积的冷点区在此有重合。

图4 农村居民点平均斑块面积热点分布图Fig.4 The hot map of rural residential average patch area

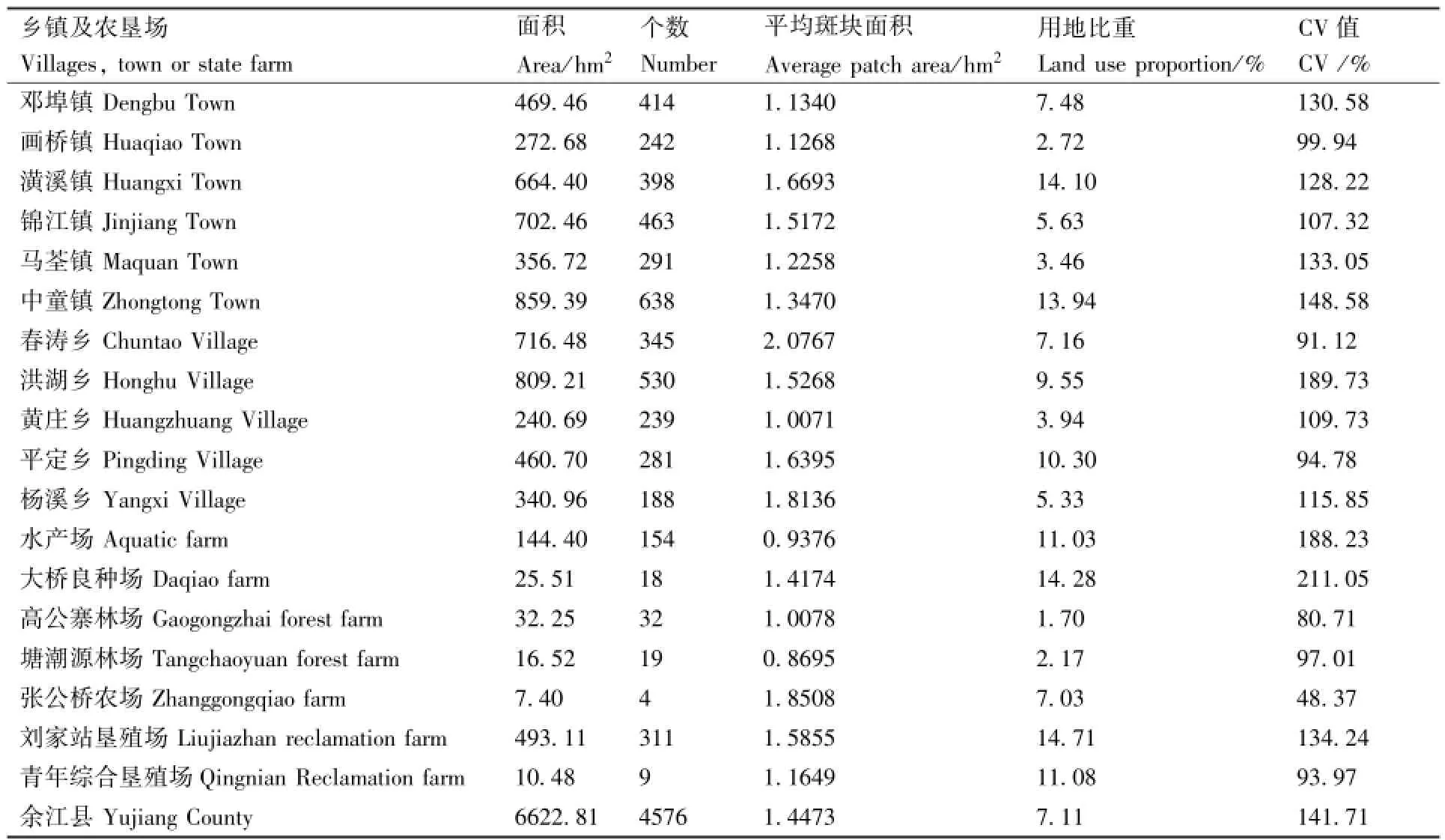

表1 余江县农村居民点空间分异特征Table 1 The rural residential space differentiation characteristics of Yujiang County

3.1.4 农村居民点空间分异

对余江县各乡镇及农场农村居民点的属性进行统计分析,结果如表1。余江县共有农村居民点4 576个,面积6 622.81 hm2,占县域总面积比重为7.11%,平均斑块面积为1.447 3 hm2,CV值为141.71%,参考Duyckaerts等[16]提出的CV值分类标准,余江县农村居民点的空间分布属于集聚型。其中,农村居民点面积最多的3个地方依次是中童镇、洪湖乡和春涛乡,且中童镇和洪湖乡农村居民点个数也为前二;除了刘家站垦殖场,其他农垦场农村居民点面积和个数都很少。春涛乡、潢溪镇和平定乡等乡镇及农垦场地处综合条件优越的中部平原区域,该区域农村居民点平均斑块面积大于县域平均斑块面积;画桥镇、黄庄乡和马荃镇处于南北丘陵地带,农村居民点平均斑块面积小于县域平均斑块面积。用地比重较小的乡镇及农垦场有画桥镇、马荃镇和塘潮源林场等,主要分布在南北丘陵地带。各乡镇及农场农村居民点CV值最小的是张公桥农场,为48.37%,其他的均大于80%。整体来看,余江县内各乡镇及农垦场农村居民点的集聚性都很高。

3.2 农村居民点布局影响因素及影响机制

3.2.1 自然环境因素

自然环境是人们居住生活的基础因素,决定了居住的适应性,人们会优先选择自然环境优越的地区定居。本研究选取地形位指数和坡向2个因子来分析自然环境因素对农村居民点布局的影响。

(1)地形位指数。高程和坡度低的地方对于农村选址属于地形优势区,会大大降低建设、生产和生活成本,地形位指数越低,地形越平坦,越适宜人们定居生活。本研究将余江县地形位指数划分为5级,如图5所示。地形位指数在0.00~1.31区间内的农村居民点共6 098.91 hm2,占县域农村居民点总面积比例达92.09%,说明绝大部分农村居民点都处在地形优势区;地形位指数在1.31~2.02区间内的农村居民点共375.82 hm2,占县域农村居民点总面积的5.67%;地形位指数在2.02~4.82区间内的农村居民点共148.07 hm2,仅占县域农村居民点总面积的2.24%,这部分农村居民点主要分布于南北靠近县界的丘陵地带,如画桥镇、高公寨林场和塘潮源林场等。

(2)坡向。农村居民点选址在坡向朝南的位置采光性好,人们居住生活的适宜性随着坡向从南到北依次降低。本研究将坡向从南到北划分为9个类别,结果如表2。坡向条件较好的平面、南面、东南面和西南面共分布了5 629.07 hm2的农村居民点,占县域农村居民点总面积的85.00%,说明绝大部分农村居民点处在坡度优势区;坡向条件中等的东面和西面共分布了468.74 hm2的农村居民点,占总面积的7.08%;坡向条件较差的东北、西北和北面共分布了525.01 hm2的农村居民点,占比为7.92%,与东面和西面分布位置大体相同,主要在县界位置和南北丘陵地带,在中部平定乡和洪湖乡也有部分分布。

图5 余江县地形位指数图Fig.5 The topographic index figure of Yujiang County

表2 农村居民点在不同坡向上的分布情况Table 2 The distribution of rural residential in different slopes

3.2.2 生态安全因素

生态安全是人们居住生活的限制因素,不仅对人们的生产生活有影响,而且对生命财产安全有威胁性;因此,应对居住区的生态安全进行评估,并做好相应的防范措施。本研究选取地质灾害和水土流失2个因子来分析生态安全因素对农村居民点布局的影响。

(1)地质灾害。农村居民点选址首要考虑的问题就是安全性,对选址区域的地质情况要进行充分的调查评估。余江县农村居民点受地质灾害影响情况统计结果如表3所示。安全区的农村居民点共4 962.03 hm2,占县域农村居民点总面积的74.92%,说明绝大部分农村居民点不受地质灾害影响;高易发区、中易发区和低易发区农村居民点共 1 660.78 hm2,占总面积的25.08%,分布在南北丘陵地带。尤其是高易发区农村居民点面积占比达12.62%,主要位于画桥镇和黄庄乡境内,建议此类区域内的农村居民点要逐步实现搬迁。

(2)水土流失。水土流失会导致地表稳定性降低,有可能导致洪涝灾害的发生;且土层松动和土壤营养元素的流失可能导致土地沙质化,不利于植被的生长和作物的耕种。余江县农村居民点受水土流失影响情况统计结果如表4所示。不受水土流失影响的农村居民点共4 357.35 hm2,占县域农村居民点总面积的65.79%,说明大部分农村居民点不受水土流失影响;水土流失强、中和轻度区域农村居民点共2 265.46 hm2,占总面积的34.21%,主要分布在流经中部平原的信江及其支流附近区域,对此类区域,要加强水土流失治理。

表3 农村居民点受地质灾害影响情况Table 3 The situation of rural residential affected by geological disaster

表4 农村居民点受水土流失影响情况Table 4 The situation of rural residential affected by water and soil loss

3.2.3 区位条件因素

区位条件是人们居住生活的发展因素,与人们生产生活的便捷性有着密切的联系,对村庄经济发展和村民生活品质的提升都有直接的影响。本研究选取水系、道路和城镇等3个因子来分析区位条件因素对农村居民点布局的影响。

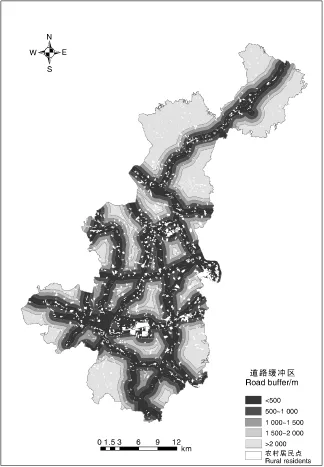

(1)道路。道路是农村与外界沟通的纽带,将村庄、乡镇和县市串联成了一个整体,给人们的生产生活带来了很大的便捷性,能促进农村经济的发展。本研究提取了余江县境内的主干道路,并做缓冲区分析,如图6所示。可以看出,农村居民点大多沿道路两侧分布,离主干道路500 m内的农村居民点就有3 473.34 hm2,占县域农村居民点总面积的52.45%,随着距离的递增,农村居民点面积呈递减趋势。

图6 农村居民点在道路缓冲区中的分布图Fig.6 Distribution of rural residential in road buffer

(2)水系。水源是人们日常生活和农工产业发展的重要保障,还具有维持生态平衡的作用。余江县水系发达,本研究提取了余江县境内的河流和水库作为主要水源,以1 000 m为步长做缓冲区分析,缓冲区半径逐级递增,统计各级缓冲区内农村居民点面积,并对两者数量关系进行拟合,结果如图7所示。分析可知,水源在1 000 m缓冲区范围内对农村居民点影响较大,此范围内的农村居民点面积达3 989.51 hm2,占县域农村居民点总面积的60.23%。靠近水源的农村居民点要注意预防洪涝灾害,随着距离的递增,农村居民点面积呈指数递减趋势。

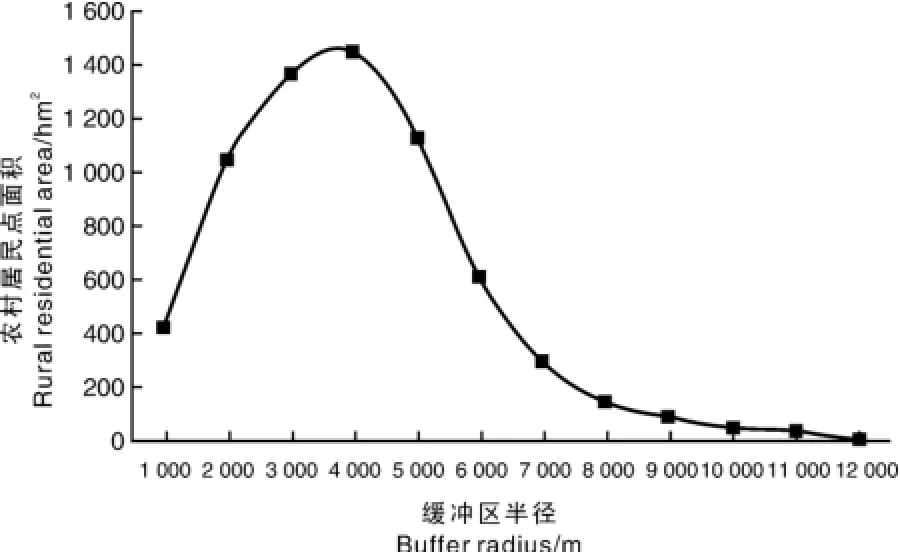

(3)城镇。城镇是区域经济、政治和文化的交汇中心,作为沟通内外的枢纽,对内可以辐射影响周围村庄,对外可以引进外界优秀的资源。本研究提取了余江县各乡镇政府所在地为代表,计算农村居民点到最近乡镇政府的距离,绘制余江县农村居民点面积与城镇距离的关系曲线。如图8所示,由于城镇范围内大都是城镇用地,所以随距离的增加,农村居民点面积先上升后下降,在接近4 000 m时出现了峰值,在这个距离城镇影响力达到了最大;在此范围内所有的农村居民点面积共计4 269.05 hm2,占县域农村居民点总面积的64.46%,可以考虑对此距离内的农村居民点进行重点发展。

图7 余江县农村居民点与水系关系曲线图Fig.7 The relationship curve graph of rural residential and drainage

图8 余江县农村居民点与城镇关系曲线图Fig.8 The relationship curve graph of rural residential and urban

4 结论与讨论

农村居民点的现状分布特征是在一定社会状态下综合影响的结果,在当前新型城镇化、城乡统筹发展和美丽乡村建设的时代背景下,农村居民点的布局需要优化调整。本研究以余江县农村居民点为对象,对农村居民点现状及其影响要素进行多角度分析。结果表明,余江县农村居民点呈集聚型分布,虽然农村居民点在整个县域都有分布,但各居民点之间相距都不远。核密度估计法和Getis-Ord方法分析结果显示,居民点高值区集中在中部平原区域。对于居民点集聚中心,可以重点发展;大部分农垦场农村居民点不多,综合条件相对较差,可以考虑就近搬迁。

影响余江县农村居民点分布格局的主要因素为地形位指数、坡向、地质灾害、水土流失、道路、水系、城镇。具体地,农村居民点都向地形位指数优势区、坡向优势区、道路发达便捷区、水系优越区、城镇区集中;地质灾害易发区、地形位指数和坡向劣势区对居民点的吸引力不强,分布的居民点较少。对居民点集中的优势区域,农村居民点建设要进行合理的规划和引导,对居民点较少的劣势区域,如画桥镇、黄庄乡和塘潮源林场等,在做好防范措施的同时,农村居民点应逐步优化调整搬迁。

合理的农村居民点布局状态要做到人地和谐,不仅要考虑农村居民点分布现状、影响因素和影响机制,还要考虑村民对现状居住条件的满意程度、农村的风俗习惯和政府的相关政策。为了给农村居民点的布局优化提供更加合理的依据,在今后,可以对村民进行走访调查,并结合农村宅基地入市、乡村旅游和多规合一等最新政策进行深入研究,为农村居民点布局优化提供更加翔实科学的依据。

(References):

[1] 洪舒蔓,郝晋珉,艾东,等.基于人地关系的黄淮海平原土地整治策略[J].农业工程学报,2013,29(24):251 -259. HONG S M,HAO J M,AI D,et al.Land consolidation strategies in Huang-Huai-Hai Plain based on man-earth relationship [J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2013,29(24):251-259.(in Chinese with English abstract)

[2] 李胜坤,张毅,闫欣,等.竹溪县农村居民点景观格局及空间分布特征[J].水土保持研究,2014,21(4):203 -207. LI S K,ZHANG Y,YAN X,et al.Characteristics of landscape pattern and spatial distribution of rural settlements in Zhuxi County[J].Research of Soil and Water Conservation,2014,21(4):203-207.(in Chinese with English abstract)

[3] 聂小清,郭熙,郭大千,等.基于GIS的梅岭镇农村居民点用地适宜性评价[J].江西农业大学学报,2013,35 (1):204-208. NIE X Q,GUO X,GUO D Q,et al.The assessment of rural residential suitability of Meiling Town based on GIS[J].Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis,2013,35(1):204-208.(in Chinese with English abstract)

[4] 师满江,颉耀文,卫娇娇,等.基于遥感和GIS的农村城镇化进程分析及模式探索[J].农业工程学报,2015,31 (5):292-300. SHI M J,XIE Y W,WEI J J,et al.Analysis of process and exploration of mode for rural urbanization based on remote sensing and GIS[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2015,31(5):292-300.(in Chinese with English abstract)

[5] 陈德凡,焦欢,周启刚,等.基于SDA的西南低山丘陵区农村居民点空间特征分析—以重庆市长寿区为例[J].水土保持研究,2014,21(6):222-227. CHEN D F,JIAO H,ZHOU Q G,et al.Analysis of spatial characteristics of rural resident in hilly area of southwest China based on SDA[J].Research of Soil and Water Conservation,2014,21(6):222-227.(in Chinese with English abstract)

[6] 杨学龙,叶秀英,赵小敏.鄱阳县农村居民点布局适宜性评价及其布局优化对策[J].中国农业大学学报,2015,20 (1):245-255. YANG X L,YE X Y,ZHAO X M.Rural residential layout suitability evaluation and optimization countermeasures in Poyang County[J].Journal of China Agricultural University,2015,20(1):245-255.(in Chinese with English abstract)

[7] 樊天相,杨庆媛,何建,等.重庆丘陵地区农村居民点空间布局优化—以长寿区海棠镇为例[J].地理研究,2015,34(5):883-894. FAN T X,YANG Q Y,HE J,et al.Spatial distribution optimization of rural residential land in hilly areas[J].Geographical Research,2015,34(5):883-894.(in Chinese with English abstract)

[8] 曲衍波,姜广辉,张凤荣,等.基于农户意愿的农村居民点整治模式[J].农业工程学报,2012,28(23):232 -242. QU Y B,JIANG G H,ZHANG F R,et al.Models of rural residential land consolidation based on rural households'willingness[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2012,28(23):232-242.(in Chinese with English abstract)

[9] 纪亚洲,臧永宜,顾和和.基于GIS技术与AHP方法的农村居民点整理潜力评价—以江苏省新沂市为例[J].江苏农业科学,2015,43(2):432-437. JI Y Z,ZANG Y Y,GU H H.The rural residential potential evaluation based on the GIS technology and the method of AHP:A case study in Xinyi City,Jiangsu Province[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(2):432-437.(in Chinese)

[10] 杨月圆.景观格局分析在自然保护区管理中的应用—以兰坪云岭省级自然保护区为例[J].林业资源管理,2013 (5):131-136. YANG Y Y.Application of landscape pattern analysis in the nature reserve management:A case study of Yunling Provincial Nature Reserve in Lanping County of Yunnan[J].Forest Resources Management,2013(5):131-136.(in Chinese with English abstract)

[11] 李姗姗,曹广超,赵鹏飞.秦巴山区农村居民点空间分布及其影响因素分析—以陕西省宁强县为例[J].水土保持研究,2014,21(3):186-191. LI S S,CAO G C,ZHAO P F.Analysis of spatial distribution of rural settlements and its influential factors in Qinba mountain area:A case study of Ningqiang County in Shaanxi Province[J].Research of Soil and Water Conservation,2014,21(3):186-191.(in Chinese with English abstract)

[12] 胡鑫,谭雪兰,朱红梅,等.长沙市农村居民点空间格局特征研究[J].地域研究与开发,2015,34(1):138 -143. HU X,TAN X L,ZHU H M,et al.Spatial pattern characteristics of rural settlements in Changsha City[J].Areal Research and Development,2015,34(1):138-143.(in Chinese with English abstract)

[13] 刘善开,韦素琼,陈松林,等.基于Voronoi图的农村居民点空间分布特征及其整理潜力评价—以福建省德化县为例[J].资源科学,2014,36(11):2282-2290. LIU S K,WEI S Q,CHEN S L,et al.Voronoi diagrambased research on spatial distribution characteristics of rural settlements and consolidation potential evaluation[J].Re-sources Science,2014,36(11):2282-2290.(in Chinese with English abstract)

[14] 林敏,章明卓,陶姝沅.浙江省乡村性评价及空间格局演变研究[J].浙江农业学报,2014,26(4):1116 -1121. LIN M,ZHANG M Z,TAO S Y.Evaluation and spatial pattern of rurality in Zhejiang Province[J].Acta Agriculturae Zhejiangensis,2014,26(4):1116-1121.(in Chinese with English abstract)

[15] 李胜坤,张毅,闫欣,等.基于GIS的秦巴山区乡村聚落空间格局研究—以湖北省竹溪县为例[J].农业现代化研究,2014,35(6):780-785. LI S K,ZHANG Y,YAN X,et al.Using GIS techniques to assess spatial pattern of rural settlements in Qinba Mountains region:A case study in Zhuxi County,Hubei Province[J]. Research of Agricultural Modernization,2014,35(6):780-785.(in Chinese with English abstract)

[16] DUYCKAERTS C,GODEFROY G.Voronoi tessellation to study the numerical density and the spatial distribution of neurones[J].Journal of Chemical Neuroanatomy,2000,20 (1):83-92.

(责任编辑 高 峻)

Multidimensional perspective study about rural residential distribution characteristics and its influencing factors of Yujiang County in Jiangxi Province

HUANG Cong1,2,ZHAO Xiao-min2,*,GUO Xi1,2,XIE Wen1,2,ZHANG Jia-jia1,2,YE Ying-cong1,2

(1.School of Environmental and Land Resource Management,Jiangxi Agricultural University,Nanchang 330045,China;2.Key Laboratory of Poyang Lake Basin Agricultural Resources and Ecology of Jiangxi Province,Jiangxi Agricultural University,Nanchang 330045,China)

Taking rural residential in Yujiang County as study object,the spatial distribution characteristics and influencing factors were explored by VCM curve,kernel density estimation method,spatial autocorrelation analysis,Voronoi diagram,topographic index and so on.It was shown that the distribution of rural residential in Yujiang County belonged to cluster type.The high value of rural residential concentrated in the central plains area.The main factors influencing the rural residential distribution pattern consisted of topographic index,slope aspect,geological disasters,water loss and soil erosion,road,drainage,town.The rural residential concentrated to the topographic index advantage area,slope aspect advantage area,road developed area,drainage superior area and urban area.The geological-hazard-prone area,topographic index and slope aspect disadvantage area exhibited little appeal to rural residential.For the advantage region with a lot of rural residential,it could be used as the key developmental area,and reasonable planning and guidance should be provided for the construction of such area.While,for the disadvantage region with little rural residential,such as Huaqiao Town,Huangzhuang Village,Tangchaoyuan forest farm and so on,preventive measures and relocation work should be done.

rural residential;VCM curve;kernel density estimation;spatial autocorrelation analysis

F292

A

1004-1524(2016)08-1428-10

10.3969/j.issn.1004-1524.2016.08.23

2016-04-05

国家自然科学基金资助项目(41361049);江西省自然科学基金项目(20122BAB204012)

黄聪(1991—),男,江西鹰潭人,硕士研究生,主要从事土地评价与土地规划研究。E-mail:huangc3751@163.com

*

,赵小敏,E-mail:zhaoxm889@126.com