论企业层面军民融合式发展

2016-08-18杨少鲜

杨少鲜

(中国电子信息产业发展研究院,北京,100048)

论企业层面军民融合式发展

杨少鲜

(中国电子信息产业发展研究院,北京,100048)

自党的十八大提出“坚持走中国特色军民融合式发展路子”以来,军民融合引起各方高度关注,军地合力、共谋良策的局面逐步打开。本文总结了我国军、民企业推进军民融合发展的路径,并通过对比分析,从“军转民”、“民参军”等不同视角对企业军民融合发展取得的成效和存在的差距进行了深入剖析。基于此,本文提出两点建议:政府层面要健全制度规范,形成长效机制;企业层面要创新融合方式,拓宽融合路径。

军民融合;企业;成效;差距

一、引言

党的十八大以来,党中央对军民融合发展做出了系列重要指示,将军民融合上升为国家发展战略。近期通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调,要实施军民融合发展战略,加快军工体系开放竞争和科技成果转化,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。企业作为践行军民融合发展战略的重要主体,其思想认识和推进力度直接影响战略的推进实施。近几年,军、民企积极探索实践军民融合发展方式,成效显现,但差距尚存。梳理提炼企业推进军民融合典型做法,分析其取得的成效和存在的不足,既有利于明确企业未来推进军民融合的着力点,也能对其他企业起到示范带动作用。

二、企业推进军民融合发展之实践

1. 军工企业:“内引外联”服务经济建设

军工企业作为国防科技工业军民融合发展的主力军,坚持“市场”和“战场”两手抓,统筹推进国防建设和积极建设。具体做法上,以内部引导为主,对外联合为辅。

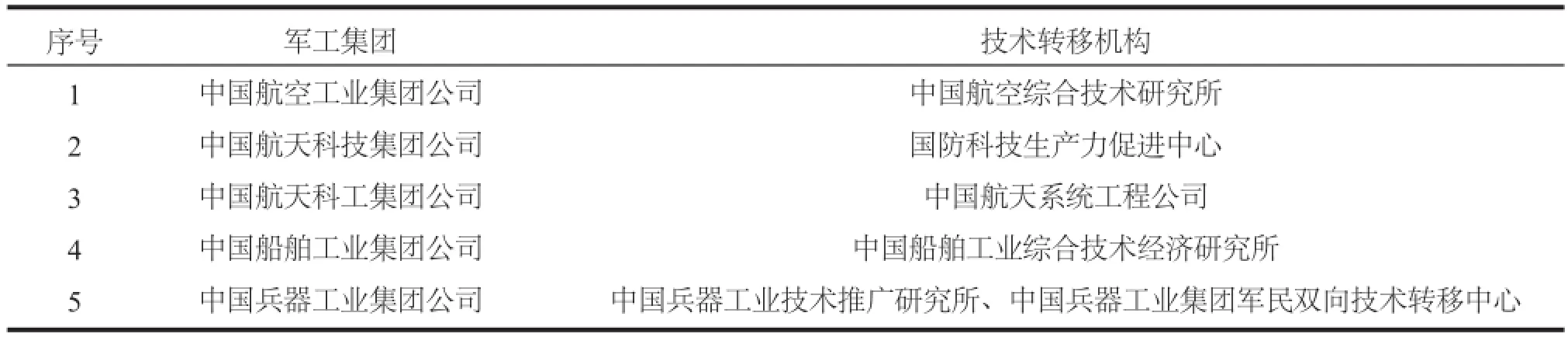

内部引导,促进军用技术向民用领域转移转化。一是增设技术转移机构,如表1所示。如兵器工业集团下设中国兵器工业技术推广研究所、军民双向技术转移中心两大技术转移机构,以建立面向整个国防科技工业的高新技术转化网络体系;航天科技集团下设国防科技生产力促进中心,为集团内外的国防技术创新和科技成果转化服务。二是专设发展基金。2012年底,航天科工集团主导发起航天科工军民融合科技成果转化创投基金,用于积极推动国防科技成果转化。2016年,航天科技集团牵头发起军民融合发展基金,主要投向集团内项目、其他军工集团及地方军工企业,以及符合军民深度融合发展理念的跨界项目。三是打造产业互联网服务平台。基于“互联网+”理念,航天科工集团搭建了“互联网+智能制造”服务平台——航天云网,以云制造服务为核心,致力于资源共享和能力协同;航空工业集团创建了中航联创平台——爱创客,致力于促进中航工业内外资源的互联互通、军民融合、协同创新。四是培育新企业。据不完全统计,各军工集团已成功培育近40家具有民品开发能力的军工特色高新技术企业,加速大量军工优势技术向民用领域溢出。五是引导民营高科技企业参与国防军工建设。航天科技集团通过招投标,选取高德红外作为某夜视仪的承制单位;选取幸福航天承担某柴油发电机研制任务。中国电科集团已引入800多家民营企业参与900多项军品科研生产配套任务。

对外联合,加速军民结合产业发展。一是联合有关单位,组建战略联盟。2014年,电子科技、航天科技等集团公司有关院所、企业联合成立军民融合产业联盟,促进军地科技创新资源的整合共享,推动技术双向转移以及军民结合高技术产业发展。二是联合地方政府,建设产业园区。如各大军工集团分别与北京市政府、四川省政府等签订了战略合作协议,并在北京、四川等地布局了一批军民结合产业园。如航天科工丰台军民结合产业基地、中国兵器丰台军民融合创新园等,产业集聚和辐射带动作用逐步显现。三是推进与民企的兼并重组。兵器工业集团入股东方联星,拓展北斗导航技术与产业应用;近期,又联手阿里巴巴集团,共同出资设立千寻位置网络有限公司,做大做强北斗民用市场。航天科工集团通过增资东方泰坦,扩展卫星遥感应用领域。四是借力资本市场,吸纳社会资本参与,如图1所示。截至2015年底,11大军工集团的资产证券化率约40%,比2010年提升8%以上。对2015年首批中上协军工行业上市公司数据进行分析发现,近几年军工企业直接融资比例较高,截至2015年军工企业直接融资达3401亿元,占总融资的57.28%,且在直接融资中,股权再融资为企业主要融资手段,如图2所示。同时,集团公司2015年联合上交所,就军工资产证券化、军工企业IPO、再融资、重组并购等领域开展合作。

表1 军工集团下属技术转移机构

图1 截至2015年底我国军工企业资产证券化水平

图2 截至2015年军工企业融资情况

2. 民营企业:“软硬齐抓”服务国防建设

民营企业作为科技创新的活力源泉和关键力量,在军民融合政策利好和企业发展需求的持续推动下,民营企业“软硬兼施”,加速释放民用技术和科研生产能力服务国防建设的潜力。

凭借技术和产品“硬实力”参与到军品科研生产与维修。一是依靠过硬的技术优势或产品性价比优势“参军”。如高德红外凭借在红外热成像领域的竞争优势,成为武器系统总体研制单位;中航智依托在无人机全线技术及服务领域的优势,成为军民融合重点试点企业;北摩高科依靠在飞机及地面装备刹车制动系统的优势,成为武器装备定点科研生产单位;深圳光启依托在超材料技术领域的领先优势,成功将该技术用于军品某重点型号。二是依托产品质量和企业信誉赢得持续参军机会。大唐联诚构建职责明确的质量监督考核体系,确保产品符合国军标和部队使用要求,并成立专题分析与处理小组,对研制和生产过程出现的质量问题进行彻查,严格把控军品质量,使企业在军品生产领域形成良好的信誉,逐步建立起与军工单位长期合作关系。

借助模式创新和渠道创新等“软方式”形成参军的“硬实力”。一是将“碎片化”力量整合起来,聚散为整,“打包”参军。海兰信与东土科技、旋极信息等多家上市公司强强联合,体系化参与武器装备科研生产,并共同成立军民融合基金,支持技术创新与产业发展。信威集团与清华大学合作建立“清华大学—信威通信空天信息网络技术联合研究中心”,研制灵巧通信试验卫星。二是兼并军工企业,“借壳”参军。清华同方通过兼并收购江西无线电厂,顺利进军军事通信领域。通达动力通过收购具备军工资质的亿威尔,成功进入军工领域。三是牵手其他企业,设立基金,“合资”参军。积成电子与具有军工产业背景优势的北京久远联合组建军工产业基金,投向军民结合产业发展和军民两用技术创新与转化。和晶科技与国联资本、国联创投、丰润投资共同发起设立产业并购基金,部分投资军工领域。四是共用设施设备,提高资源利用效率。如同方洁净在同一科研生产设备上研制军品与民品,在节约成本的基础上,较好地保证了TK型系列风机产品、T系列空气净化装置等军品生产的按时完成。

三、企业军民融合发展之成效与差距

1. “民参军”热情持高,但参军力度难言高效

自2015年初全军武器装备采购信息网正式开通运行1年以来,网站的日均访问量达50余万次,峰值访问量每小时上百万次;网站开通1年,已注册7960家企事业单位,已办理现场认证的企业用户3738家,民营企业占比超过60%,“民参军”热情可见一斑,如图3、4所示[1]。虽然民营企业多措并举,积极进军国防市场并取得了一定成效,特别是近年来民营企业取得武器装备科研生产许可的数量连年增加,如图5所示,但是与我国迅猛发展的国民经济相比差距还很大。目前,全国取得武器装备科研生产许可单位中,民口单位占比逐年增加,已超过2/3,其中民营企业占比超过1/3,但在全国高新民营企业总数中,占比不足1%;11大军工集团的外部配套率也只有13%,“民参军”的力度仍然不够。此外,在“参军”层级上,虽然已有部分优势民营企业承担了整机或主战装备科研生产任务,但是数量极少,民企潜力仍有待挖掘;在涉及领域上,以传统领域居多,新兴和关键领域较少,民企优势仍有待发挥[2]。这主要是由于在我国国防科技工业的实际运行中,非公有制企业参与国防建设存在技术壁垒、规模不经济、产品替代成本高等许多潜在性壁垒[3]。

图3 2015年网站认证企业类型分布

图4 2015年网上招标中标企业类型分布

2. “军转民”成果涌现,但引领作用难言满意

改革开放以来,各军工集团充分发挥军工高技术优势,不断涌现出一批有水平、有效益、有影响的“军转民”产品,如航天科技集团在火箭发动机燃烧传热流体控制特种材料等成果的基础上,成功开发出航天粉煤加压气化技术。民品已逐步成为支撑军工集团持续健康发展的重要力量,尤其是近几年,军工集团的民品产值占总产值比重基本保持70%~80%之间,远超过军品占比;民品产值年均增速达17.6%,远高于同期军品增速。但是民品中,“真正”由军用技术转移转化而来并走入寻常百姓家的产品比例并不高,国防科技对整个国民经济的辐射带动作用尚未充分发挥出来。从规模看,虽然2014年我国国防科技工业增加值增速要高出全国规模以上工业增速近六个百分点,但国防科技工业产值占GDP的比重仅为1%左右,远低于美国等发达国家的4%左右,对国民经济增长的贡献率和军工地位还不相称。从军工配套需求发布来看,军工企业的积极性亟需提高。以2015年全军武器装备采购信息网信息发布情况看,装备采购需求信息共发布1780条,其中,军工集团发布配套需求仅72条,如图6所示[1],仅占4%,大部分信息为军方发布,可见军工单位自我封闭、自我配套的现象仍未扭转。从吸引民资参与情况来看,军工企业效果也不尽如人意,以航天科技集团为例,当前其资产证券化率仅为15%左右,相当大的军工资产未进入资本市场,民资也难以享受其带来的效益。这主要是因为当前国防科技工业系统的管理体制、激励机制、信息开放等方面还不能较好地适应当前军民融合深度发展的需求[4]。

图5 2008—2014年民口单位取得武器装备科研生产许可的数量占比情况

图6 2015年军工集团配套需求发布情况

3. 军民融合潜力巨大,但融合方式难言灵活多样

我国军民融合发展刚进入由初步融合向深度融合的过渡阶段。国防大学《中国军民融合发展报告》显示,我国军民融合度只有约30%,与美国等发达国家80%的水平相比差距较大,军、民企开展军民融合的空间非常之大[5]。据统计,我国国防科技工业单位中20%分布于高科技领域,28%分布于战略性新兴产业领域,在传统经济增长陷入困局的背景下,军工企业有望通过军民融合式发展拉动新兴产业发展,促进转型升级;我国民营企业经过多年发展,数量已从1989年的9万家,增长至2013年的1136余万家,生产总值占GDP达60%,创造的社会价值中40%以上是通过科技创新取得,具有服务国防建设的巨大潜力。面对如此大的融合潜力,军工企业和民营企业虽然有所作为,但是在探索融合方式中,更多的停留于技术内部转化层面,军、民企之间的资本互动、设施设备共享、人才流动相对较少,融合路径缺乏多样性和灵活性。

四、对策建议

1. 国家层面健全制度规范,形成长效机制

国家层面按照需求导向、问题导向原则,积极发挥宏观调控与引导作用,建立企业开展军民融合工作的长效激励机制,营造良好的军民融合发展环境。一是尽快完善国防知识产权权利归属和利益分配、国防技术成果定密解密、军民通用标准体系、知识产权价值评估、军品税收、军品定价、军工固定资产投资等相关政策。二是加快推进武器装备科研生产后补助机制、军品研制资质后置审查机制、军品科研生产单位履约信誉评级机制、装备采购合同纠纷仲裁工作机制等的建立,同时试点开展装备采购竞争失利补偿等,在保障安全的前提下鼓励开放竞争和民企参军。三是进一步完善国家公共服务体系线上平台建设,同时加速全军武器装备采购信息网异地查询点等线下对接平台的全面推开,为企业军民融合发展提供全方位、专业化、精准化服务。

2. 企业层面创新融合方式,拓宽融合路径

企业层面要在充分衡量自身融合潜力的基础上,多层面入手探索拓展融合方式。一是从技术入手,强化军民协同创新与双向转化。军、民企可组建联盟协作研发转化军民两用技术,也可借助国家“2+N”技术转移体系建设、科技成果转移转化示范区建设等加速技术成果对外输出和转化。二是从资本入手,加强资本互动。军工企业可提高资产证券化水平,吸纳社会资本参与企业改制、国防科技工业投资建设等;民营企业可并购军工企业进入军工领域,或可联合设立发展基金推进军民融合领域重大工程项目建设。三是从资源入手,促进共建共享。依托国家重大项目,军、民企可联合申请并共建设施设备。在确保科研生产能力完成内部任务,以及进度可控、保密得当的前提下,企业可共线生产军、民品。同时军工单位要严格按照《关于推动军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的通知》开放相关设施设备。

[1]全军武器装备采购信息网.全军武器装备采购信息网运行一周年有关情况公告[EB/OL],2016(1),http://www.weain.mil.cn/ wzgg/518457.html.

[2]国防大学国防经济研究中心.军民融合中的“民参军”[J].中国军转民,2015(1):P14-21.

[3]张新安.打破参与壁垒,推动军民深度融合[J].国防科技工业,2015(6):P32-33.

[4]贾燕琛.关于“军转民”技术交易的探索与思考[J].军民两用技术与产品, 2015(13):P45-46.

[5]毕京京,任天佑.中国军民融合发展报告2014[M].国防大学出版社,2014(7):P5-10.

On the Civil-Military Integration Development of Enterprise

Shaoxian Yang

(The Development Center of Information Industry of China, Beijing, 100048, China)

Since the party's 18 put forward “adhere to Civil-Military integration development path with Chinese characteristics”▯Civil-military integration has aroused high attention. The situation of Military and local forces work together to promote the development gradually open. This paper summarized the path of the military enterprises and private enterprises promoting the Civil-Military integration development, and from a different perspective deeply analyzed the effectiveness and gaps of enterprises Civil-Military integration development by comparative analysis. Based on this, this paper put forward two suggestions: the government need to improve the system specifications to form a long-term mechanism,the enterprises need to innovate the integration way to broaden the fusion path.

Civil-Military Integration ; Enterprise; Effectiveness; Gap

F426

A

2095-7866 (2016) 04-461-07

工业经济论坛 URL: http//www.iereview.com.cn 10.11970/j.issn.2095-7866.2016.04.014

杨少鲜(1988-),女,河北省保定人,北京理工大学理学硕士,中国电子信息产业发展研究院军民结合研究所。

E-mail: yangshaoxian@ccidthinktank.com