当代大学生社会责任状况调查研究与思考

2016-08-16朱磊

朱 磊

(中南民族大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430074)

当代大学生社会责任状况调查研究与思考

朱磊

(中南民族大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430074)

2015年3至4月,课题组在中部6所高校进行了抽样调查,分析了当前大学生社会责任认知与行为的发展状况。研究发现,当代大学生社会责任认知与行为的现状,表现为主流积极向上的正向分布状态,在社会责任认同意识显著增强的同时,更加注重现实生活中的责任践行,呈现出鲜明的结构性特点。基于调查数据的分析结果,增强大学生社会责任感,一要增强责任教育的实效性,二要明晰责任教育的规范性,三要立足团学队伍的责任培育,四要建立健全大学生社会责任感综合评价体系。

大学生;社会责任;积极向上;培养引领

大学生的社会责任感,是指大学生在认知其所承担的责任和义务基础上逐步形成的认同情感和行为倾向,从宏观层面来看,则上升为一种自觉服务祖国和人民的责任担当、使命意识和行为取向。进言之,大学生的社会责任感,在时空维度上是历史传承、现实担当和未来使命的统一,在认知行为模式上是知、情、信、意、行的统一。[1]系统分析大学生社会责任认知、认同与践行的现实状况,不仅能对大学生社会责任认知与发展模式进行理论探讨,而且具有现实意义。

一、理论研究和问题的提出

学界聚焦大学生社会责任的研究,始于新世纪以来。现有的研究成果侧重探讨的问题主要有四:一是探讨了大学生社会责任感的内涵、理论基础和现实意义;[2][3]二是实证分析了大学生社会责任感的现状;[4][5]三是剖析了大学生社会责任感缺失的具体表现及影响因素;[6]四是阐述了增强大学生社会责任感的对治思路。[7][8][9]党的十八大以来,陆士桢、邱伟光等学者结合新一届中央领导集体提出的新论断,对大学生社会责任感的培育问题做了有益阐发。[10][11]魏进平在实证调查的基础上也对“90后”大学生的政治责任感、生命责任感、学习责任感、学校责任感和网络责任感进行了有价值的分析研究。[12][13]

学人的研究成果,为进一步探讨当代大学生社会责任问题提供了丰富营养,但仍然存在实证研究基础上的理论分析不够系统等问题,这就为推进问题研究的深化指明了方向。

二、调研基本情况

(一)研究对象。

本研究采取随机抽样的方式,在中部地区六所高校①调查选取的中部地区六所高校为:武汉大学、华中科技大学、中南民族大学、湖北大学、武汉理工大学和武汉纺织大学等。大一到大四学生中共发放问卷3000份,回收2993份,回收率99.77%,其中有效问卷2990份,合格率为99.89%。2990份有效问卷中,男生1454人,占48.6%;女生1536人,占51.4%。所属专业,人文社会科学类1449人,占48.5%;自然科学类1541人,占51.5%。所属年级,大一788人,占26.4%;大二710人,占23.7%;大三716人,占23.9;大四776人,占26.0%。

(二)研究方法。

1.测量工具。

本研究的测量工具采用的是大学生社会责任认知与行为发展量表,该量表是在大学生社会责任感调查问卷(初试问卷)基础上修订而成。初试问卷包含45个题项,在后期修订和建构量表时,根据被测大学生对问卷题项的回答,删除部分不相干的题项后,补充调整为43个题项。正式量表包括两个方面的内容,一是调查对象的基本信息,包括性别、专业和年级(3项),二是根据大学生社会责任认知、认同和行为发展阶段设置的题项(40项),采用李克特量表5点式评分方法(1代表非常不符合,2代表不太符合,3代表一般状态,4代表比较符合,5代表非常符合)。主体问卷的40道题目包含三个板块,分别为:责任认知板块,包含12道题;责任认同板块,包含16道题;责任践行板块,包含12道题。

2.分析方法。

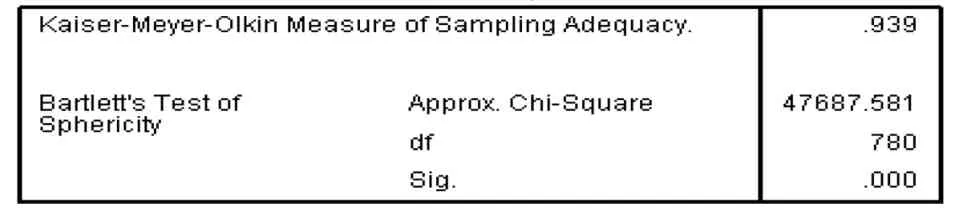

采用spss19.0进行可靠性分析,以检测问卷全部40个题项的信度,分析结果显示:主体问卷的α系数为0.882(基于标准化项的α系数为0.878,大于此标准值的问卷表明可靠性强),信度可靠度比较高,说明整体问卷的内部具有较高的相关性,问卷总体非常可靠(见表1)。接下来通过抽取主成分因子的方式(以特征值大于或等于1作为提取因素的标准)进行效度分析,因子分析的结果显示,KMO值为0.939(KMO值越接近1,表明问卷的效度越高),Bartlett’s的球形度检验的近似卡方值为47687.581(df=780),sig值为0.000(小于0.05),表明显著,可以进行因子分析(见表2)。

三、实证分析与研究发现

研究提出的理论假设认为,大学生的社会责任感是由一个复杂的“情感—行为”系统所构成,它涵盖社会责任认知、社会责任认同和社会责任践行这三阶逐次递进的内容。为更清晰地展现当代大学生

表1 KMO and Bartlett's Test

表2 Reliability Statistics

社会责任认知与行为的现状,在编制正式量表时,将40个题项分别与反映大学生社会责任感的三阶层面一一对应,并分别命名,以便于统计分析。其中,社会责任认知部分12题,命名为A1到A12;社会责任认同部分16题,命名为B1到B16;社会责任践行部分12题,命名为C1到C12。

(一)当代大学生社会责任状况的主流积极向上。

为了解大学生社会责任感的总体状况,需对问卷调查数据进行描述性统计,以便从整体上形成关于大学生社会责任意识与行为的直观认识。通过初步的数据描述分析,我们对各题项得分的均值按高低进行了降序排列(见表3)。该数据描述图的分布,从左列至右列分别为题项、样本数量、最小值、最大值、数值总和、均值和标准偏差。数据结果表明,有效样本的数量为2990个,无缺失值。

通过对表3的分析,我们发现:

第一,当代大学生社会责任认知与行为的现状,表现为主流积极向上的正向分布状态。所有40个题项的得分,均值在4分“比较符合”(相当于百分制的80分)以上的有39个题项,占总题项数量的97.5%;其中趋向于最高值5分“非常符合”(相当于百分制的100分)分布的共有14个题项,分值均在4.50分(相当于百分制的90分)以上,占总题项数量的35%。在得分均值4.50分以上的14个题项中,反映大学生社会责任认知层面的题项3个,占比21.4%,占总题项比例7.5%;反映大学生社会责任认同的题项7个,占比50%,占总题项比例17.5%;反映大学生社会责任践行的题项4个,占比28.6%,占总题项比例10%。

第二,当代大学生社会责任认知认同践行的发展结构较为均衡。数据显示,当代大学生对中国历史发展、家庭责任担当、政治责任认知和个人责任养成等方面的意识表现显著,与之相关的五个题项得分均值在全部40个题项中排在前五位,依次为:A5“我知道五个以上中国历史发展中的重要朝代”(4.82分)、C6“任何情况我都能做到赡养父母和培育下一代”(4.80)、B1“我赞同中国应在国际事务中发挥更大作用”(4.65分)、A2“我知道党的‘十八大’召开的大概时间”(4.62分)、C12“我会努力成为一个更具使命感和责任感的人”(4.61分)。仅有社会责任认知层面的一个题项A7“我了解中国传统儒家思想的核心内容”得分均值最低,为3.77分,在4分以下,占总题项数量的2.5%。说明大学生群体对儒家思想这一中国传统文化重要代表的认知,在理论认识的系统性和概括性方面还存有一定不足。

表3 大学生社会责任感量表各题项得分均值情况

(二)当代大学生社会责任认同意识不断增强更加注重责任践履。

整体认识大学生社会责任状况,除了解各题项均值的整体分布情况之外,还有必要从社会认知、认同和践行模型的基本结构入手,进一步去探知社会责任三阶层面的大体状况。通过描述性统计,分别得出大学生社会责任认知、认同和践行板块各题项均值得分序列,在此基础上求得各板块所有题项均值的平均值,结果如表4:

表4 大学生社会责任认知、认同与践行三层面均值得分状况

通过上表分析,发现:大学生社会责任认知板块12个题项的均值为4.38,大学生社会责任认同板块16个题项的均值为4.43,大学生社会责任践行板块12个题项的均值4.42(见表1-2)。各板块按均值得分高低排序,依次为:大学生社会责任认同均值(4.43)>大学生社会责任践行均值(4.42)>大学生社会责任认知均值(4.38)。大学生社会责任各板块均值得分状况,表明当代大学生社会责任发展现状呈现出一种积极趋势,即:大学生群体在社会责任认同意识显著增强的同时,更加注重现实生活中的责任践行。具体表现为:当代大学生在政治认同感、国家使命感、社会参与感、家庭责任感和自我责任感等反映责任认同意识方面的态度更加积极,在彰显家庭美德、实现自我价值、维护国家利益以及和谐人际关系等体现责任践履意识方面的倾向更为明显。

有必要指出的是,表4中的大学生社会责任认知均值低于认同和践行板块,并不能说明当代大学生社会责任认知状况就下降了,反而能表明大学生群体的社会责任认知状况稳步向上。原因有二:一是在编制量表时,为更加全面地探知大学生社会责任认知的状况,特意列入了与大学生平时生活关联度低,但理论色彩较浓的题项,如A4(中国特色社会主义理论体系组成部分)、A6(民族精神的内涵是什么)、A7(儒家思想的核心是什么)、A8(主要社会思潮有哪些)和A9(主流价值观念是什么)等同类题项,这些显著性不是很强但现实相关性又很高的题项,一定程度拉低了整个板块的均值得分。二是从社会责任认知与践行的“情感—行为”发展模型来看,认同的基础是认知,较高的社会责任认同感正是基于较宽厚的社会责任认知度而来的,表4中社会责任的高认同度在一定程度上也能反映出大学生群体有着较高的社会责任认知度。

(三)当代大学生社会责任认知与行为发展的结构特点。

大学生社会责任形成发展的动态过程,是在“认知—认同—践行”这一大学生社会责任结构模型中分层次体现出来的。调查发现,当代大学生从社会责任认知,升华到社会责任认同,再转化为社会责任践履,层次愈是提升,难度越大,且表现出相应的认知与行为发展的结构性特点。

第一,当代大学生社会责任认知与行为的整体结构呈现出乐观肯定的基本态势。调查发现,在反映大学生社会责任认知、认同和践行各板块中,持高肯定态度(各题项选择“符合”和“比较符合”选项的人数比例在90%以上,80%~90%之间的为肯定态度)的题项数目,分别为9项(认知板块总题项为12项)、11项(认同板块总题项为16项)和6项(践行板块总题项为12项)。在全部40个题项中,持高肯定态度的题项数达26项,占比65.0%,若加上持肯定态度的10个题项,则持肯定态度以上的题项数为36项,占比达90.0%。这一组数据,也从另一角度印证了上文提出的当代大学生社会责任状况总体积极向上的基本观点。

第二,当代大学生社会责任养成的难度呈现“践行·认同·认知”规律。调查情况同时发现,当去掉高肯定态度题项数之后,余下的题项数量,依认知、认同和践行三大板块排列,分别为3项、5项和6项,呈现出一种数量上的递增关系。这种递增关系反映出,随着社会责任内在认同要求和外在践履要求的增强,大学生的情感倾向特别是行动倾向,持高肯定态度的有所减弱,社会责任养成由知到行以及知行统一的难度在逐步提高。以上数据体现出的难易规律,我们应予科学态度去尊重、遵从,以更有针对性地培育引导大学生社会责任意识和行为的养成。

第三,当代大学生有着高度的政治责任意识和历史使命意识。数据表明,当代大学生对中央领导集体及治国方略有着高认同度,对重大政治事件和党的重要创新理论有着高知晓度,对中国应有国际形象及其地位持高期待度:96.0%的大学生赞同十八大以来中央领导集体的执政理念与执政风格,94.5%的大学生对改革开放基本国策持高认同度,91.7%的大学生对党风廉政建设重大举措持高认同度;94.4%的大学生知道党的十八大召开的时间,93.3%的大学生能较清晰说出“中国梦”的主要内容,91.6%的大学生知晓中国特色社会主义理论体系的组成部分;95.7%的大学生赞同中国应在国际事务中发挥更大作用,94.2%的大学生对维护国家利益持高度践行倾向。

第四,个人责任与个性发展在当代大学生认知与践行社会责任的过程中得到凸显。调查发现,当代大学生的个人责任意识相当强烈,高度重视自我管理、自我约束和自我独立,注重履行家庭责任,注重与人为善,同时也呈现出鲜明的个性特点。数据显示,95.6%的大学生对自我学业生涯管理持高自觉态度,他们有着明确的学习目标,知道学习本身就是一种责任,90.7%的大学生对践行自我学业和职业生涯规划持高行为倾向,91.9%的大学生对“知识可改变命运”持高认同度;95.0%的大学生表明自己会努力成为一个更具使命感和责任感的人。99.5%的大学生愿意任何情况下都能做到赡养父母和培育下一代,97.6%的大学生对“百善孝为先”持高认同度,95.8%的大学生赞同毕业后应实现经济独立不“啃老”的说法。94.1%的大学生对见义勇为等善行持高认同度。91.7%的大学生赞同当代社会情商比智商更重要的说法,89.9%的大学生认为自己能和亲人、朋友、同学相处融洽,89.2%的大学生认为自己的人生态度非常积极。83.9%的大学生赞同应经常自觉参加或组织社团活动。74.9%的大学生比较认同少说多做的行为方式。

四、增强大学生社会责任感的建议思考

(一)抓住增强责任教育实效性这个关键。

从大学生社会责任感量表的分析统计结果,当代大学生对社会责任的认知状况均值得分在责任认知、责任认同和责任践行中处于比较劣势,这一状况在自然科学类学生群体、较低年级学生群体中表现较为明显。从大学生社会责任认知行为发展特点看,其开端便是通过责任认知形成责任意识,从而为养成稳定的责任认同情感奠定基础,它起着稳定剂的作用。要增强大学生的社会责任感,持续稳定的责任情感与责任行为是必不可少的。提高大学生的社会责任感,应由充分的责任认知深化为强烈的责任认同,再外化为更加稳定的具体责任行动,做到有的放矢。

有的放矢,就要坚持彰显阵地优势。培养大学生的社会责任感,是一项紧贴时代发展要求融入贯穿学校德育全过程的教育实践活动。在这一实践活动中,学校教育是主阵地。主阵地是用来打硬仗的,这个“硬仗”就是如何通过教育教学,从学生认知行为特点入手,解决社会责任“入脑入心”的问题。具体而言需要思考两个问题:一方面,是社会责任感教育内容进课程的问题,要坚持连续性与创新性相统一的思路,把一些更富时代责任感、更具现实针对性的元素融入课程结构的调整中去,逐步实现其与教材体系变更的有机结合,并推动教学方式的创新。另一方面,是社会责任感教育评价与课程评价、教学评价相结合的问题,要注重改革评价模式,把教师评学与学生评教有机统一起来,进一步发挥教学评价的督促、激励和引导作用,不仅以教师的多元性、形成性评价来引领学生树立自我责任意识,也以学生的量化兼顾质性的评价来推动教师教学水平的提升,从而在教学相长的过程中,使课堂成为培育大学生社会责任感的主阵地。

(二)把握明晰责任教育规范性这个要点。

如果我们以责任行动的约束条件为标准,可将大学生社会责任感分为任务型和关系型。任务型社会责任感是比较基础的责任感类型,需要来自外界的法律、规定、道德准则等进行规范和约束;而关系型社会责任感则是一种更高层次的责任感类型,是由责任行为主体自觉自愿的履行的,是依靠来自内心的道德水平和人格素质来激发和驱动的。我们认为,不同社会责任感类型需要不同的教育和培养方式,任务型社会责任感需要强制的手段进行教育和约束,而关系型社会责任感则需要提倡的方式去引导和培养。同样的,对两种责任感类型的认知也非常重要。要提高大学生的社会责任感并非盲目的做好事,更不是去做超出个人能力范围的事。大学生应该清楚地知道什么是自己必须做的,例如法律规范、校规校纪等,不能以侥幸心理逃避或者偷懒。而另一些责任行动是则需要在完成本职工作的前提下根据自身情况量力而为的,例如积极参加献血、环保、植树等校园公益活动的前提是保证基本的学习、功课、考试和生命健康等不受影响,勇于救助落水者的前提是自己会游泳等等。该做的事不做,做不到的事勉强做,从而为自己、家人和朋友带来负担甚或是伤害的行为,都不是真正具备社会责任感的体现。从某个角度来说,责任认知不仅仅是责任行为的基础,也可以看作一种从根源上约束责任行动的条件,大学生对社会责任感怎样认知就会产生怎样的责任行动。因此,对社会责任感正确的认知可以指导和规范责任行动的范围和程度,大学生在努力达到社会所要求的社会责任感标准的同时,也要注意不要“过度”。

(三)立足团学队伍责任培育引领这个重点。

责任意识需要教育,责任行为有赖引领。高校团学队伍在增强青年学生社会责任感,倡导和引领大学生社会责任行为方面发挥着不可替代的重要作用。从认知到认同,由认同到践行,每一环节都可见团学工作队伍的身影。学校共青团要推动青年大学生践履责任,重点在于“固本”,即通过各种方式强化大学生的责任认知以夯实责任认同的基石。新时期学校共青团发挥这种引领作用,可从四个方面展开思考:一是开展系列主题教育活动,使学生在活动中增强主动学习意识,深化责任认知。如通过“中国梦”主题教育这个切入点,开展优秀毕业大学生对话交流、青年读书行动、学习型团组织创建等活动,使青年学生在活动中体悟、认同和践履责任。二是以专项工作推动社会责任理论研究。通过“青年马克思主义者培养工程”、“大学生骨干培养工程”等专项工作,吸纳优秀青年大学生骨干,使其接受系统性针对性教育,切实增强社会责任意识,以发挥“以点带面”的示范引领作用。同时,高度重视对社会责任理论研究的指导,在专项理论课题研究计划中列入有关大学生历史使命感和社会责任感方面的内容,推动大学生社会责任理论研究的进一步深化,从而增强大学生社会责任培养工作的实效性。三是以素质拓展这个关键引领大学生成长成才,通过各级各类创新创业创造活动、暑期大学生社会实践活动、寓教于乐的校园文化活动,不断增强大学生的综合素质,在参与活动中接受教育熏陶,有效提高大学生的社会责任认知与践行能力。

(四)建立健全大学生社会责任感综合评价体系这个保障。

逐步建立有效的大学生社会责任感综合评价体系,既是重点也是难点。在学校教育中,除了前面提到的加强责任认知和重视实践教育外,更需要对大学生实际的社会责任感水平进行评测和反馈。但是,测评的难点在于,学界普遍认为社会责任感是一种静态的、内在的心理品格、人格素质、情感体验等等,它是看不见、摸不着的。因此,我们从外显性、动态性的角度出发,认为大学生社会责任感是“一种基于心理活动的责任行动”,是可以进行测度评价的。它的形成发展包括责任认知、责任认同和责任行动三个子过程,并以此为基础逐步建立大学生社会责任感综合评价体系。

以本次调查为例。首先是通过编制量表,从责任认知、责任认同和责任行动三个层面分别考察大学生的社会责任感水平,分析不同性别、年级和专业大学生的社会责任感差异性,并辅以一些较为贴合大学生社会责任感现状的背景性问题,进行全面、具体、有效的社会责任感测度评价。其次,将量表所测度评价的结果反馈到学校教育工作中也是大学生社会责任感综合评价体系中重要的一环。如果说量表是用来测评学校教育的成果,那么反馈就是用所得成果反过来去完善和加强学校教育。如何做到让大学生像重视考试成绩一样重视责任行动的践履,也需要学校教育进行正确的引导和调节。

[1]朱磊.新形势下大学生社会责任感培养路径探析.学校党建与思想教育,2015,(9).

[2]史海慧.社会责任感对青年成长的意义[J].黑龙江史志,2012,(2).

[3]杨茹.大学生社会责任感的内涵、理论基础及现实意义探析[J].思想理论教育导刊,2012,(11).

[4]田旭光,秦韶华.大学生责任教育现状及路径选择的新思考[J].当代教育论坛,2010,(4).

[5]沈壮海,等.中国大学生思想政治教育发展报告2015[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[6]胡婷,等.近20年青年大学生责任意识教育的演变与挑战[J].高等教育研究,2002,(3).

[7]付洪.关于当代大学生责任意识培养的一些思考[J].道德与文明,2008,(6).

[8]史瑞杰.价值观建设与大学的社会责任[J].高校理论战线,2011,(11).

[9]朱磊.将“中国梦”融入大学生社会责任感教育的思考[J].学校党建与思想教育,2014,(5).

[10]陆士桢.“中国梦”与社会责任感教育[J].中国德育,2013,(16).

[11]邱伟光.青少年学生社会责任感的培育和养成[J].思想理论教育,2013,(9).

[12]调查显示:“90后”大学生社会责任感总体较高[N].中国教育报,2015-04-08(5).

[13]魏进平,等.90后大学生社会责任感现状调查与分析——基于全国54所高校5237名大学生样本 [J].武汉理工大学学报(社会科学版),2016,(1).

责任编辑 张 豫

G415

A

1003-8477(2016)06-0172-07

朱磊(1982—),男,武汉大学思想政治教育专业博士,中南民族大学马克思主义学院讲师。

团中央“青年马克思主义者培养工程”专项课题研究2014年度重点课题“当代大学生国家使命感和社会责任感认知现状及其培育研究”(2014TZYQM005)。