武汉城市形象的视觉传播策略

——以城市形象宣传片《大城崛起》为例

2016-08-15赵晓芳王娜娜

赵晓芳, 王娜娜

(湖北第二师范学院 文学院, 武汉 430205)

武汉城市形象的视觉传播策略

——以城市形象宣传片《大城崛起》为例

赵晓芳, 王娜娜

(湖北第二师范学院 文学院, 武汉 430205)

摘要:随着城市化进程的加剧和城市竞争的日益激烈,中国各大城市在高速发展的同时开始注重城市形象的塑造和对外传播。城市形象宣传片是城市形象传播的利器,本文以武汉城市形象宣传片《大城崛起》为例,通过其镜头语言、文本内容、视觉说服、文化内涵四个方面分析武汉城市形象的视觉传播策略,并提出提升和改进的建议。

关键词:武汉;城市形象宣传片;《大城崛起》;视觉传播

一、城市形象宣传片与武汉城市的发展

随着城市化进程的加剧和城市竞争的日益激烈,中国各大城市在高速发展的同时开始注重城市形象的塑造和对外传播,被誉为“视觉名片”的宣传片便是城市形象传播的利器,被广泛运用。城市形象宣传片是“利用电视、电影制作的表现手法对城市品牌形象的定位和所触及的城市特色形象有重点、有针对性、有秩序地进行创意设计制作而成的广告宣传片”。[1]它在城市的自我建构和对外传播中发挥着重要作用,成为城市招商引资、吸引旅游、扩大影响力的重要手段。

武汉,作为湖北的省会城市,“中部崛起”的龙头城市,目前又奔走在打造“国家中心城市”的道路上,对于城市形象宣传和城市品牌建设格外重视。2009年5月,美国好莱坞著名导演克里斯蒂·里比,受邀执导湖北省大型对外宣传纪录片《传奇之地》;2010年,武汉市投入3000万宣传武汉旅游城市形象,北上央视做城市形象宣传广告,先后拍摄了《浓情武汉》、《大江大湖大武汉》等城市形象宣传片;2014年,武汉城市形象宣传片《大城崛起》在各大媒体播出后,反响热烈,央视著名导演邹友开评价:“这是全国最好的城市形象宣传片。”[2]该片在中国外文局组织的2015年度“对外传播十大案例”评选活动中入选并受到表彰,武汉市是唯一有入选案例的副省级城市;2016年,武汉市委宣传部结合城市发展实际,对城市形象宣传片《大城崛起》进行更新制作,生动诠释“武汉,每天不一样”。本文将以2014年拍摄制作的武汉城市形象宣传片《大城崛起》为例,分析武汉城市形象的视觉传播策略。

二、《大城崛起》的视觉传播分析

(一)《大城崛起》的镜头语言

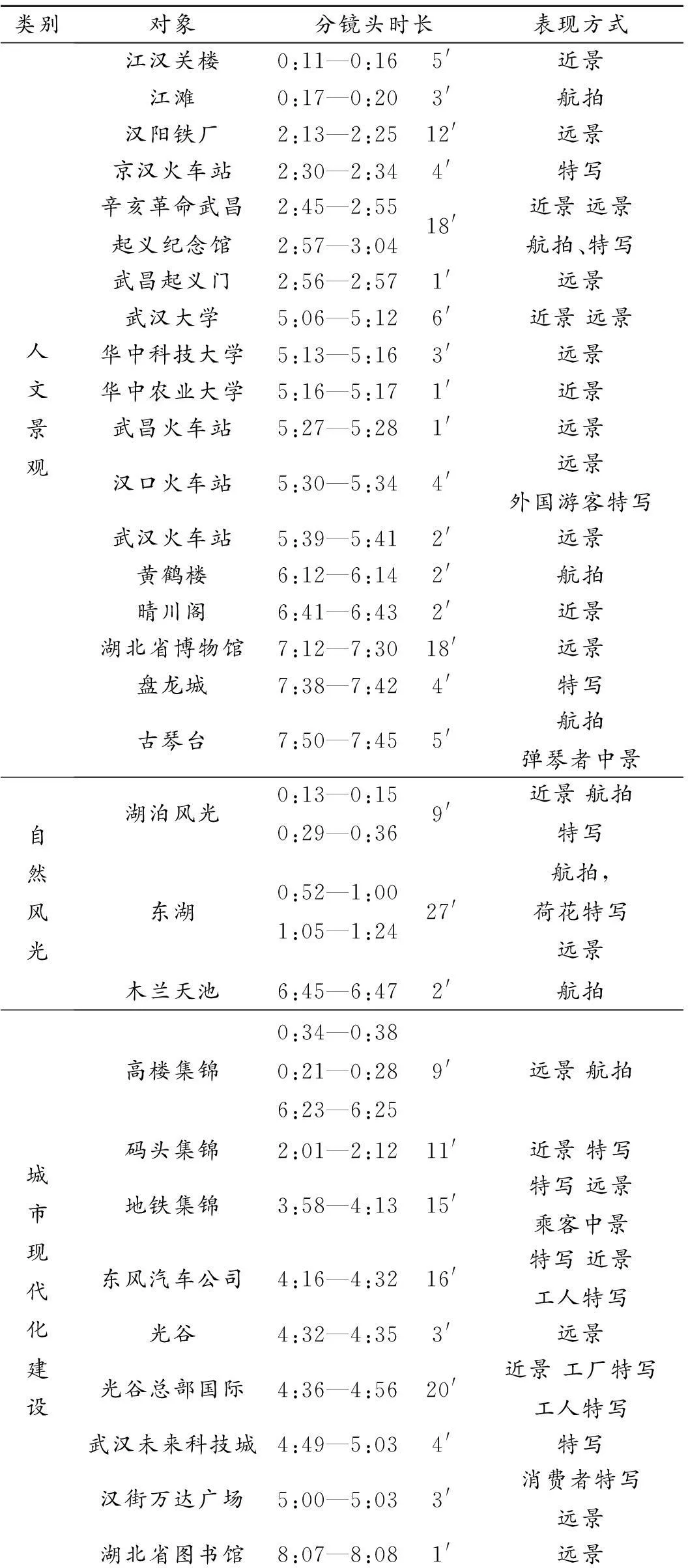

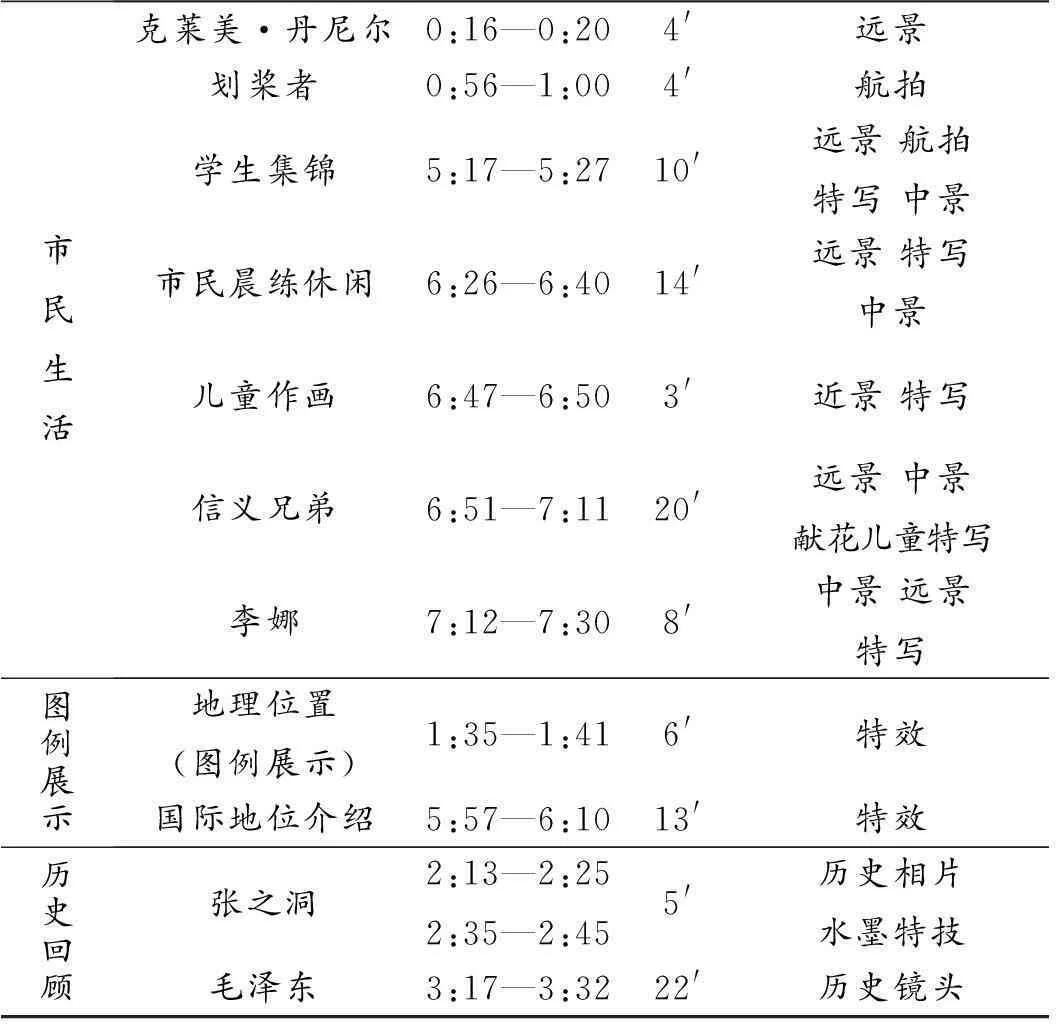

任何一部城市形象宣传片都是由有限的镜头组成,策划者对镜头的选择都经过了周密的思考,每个镜头都有属于它自己的镜头语言,以下是宣传片《大城崛起》的镜头组成。

按照表达元素的类别来看,在《大城崛起》中,人文景观类元素占比最大,其中辛亥革命纪念馆和湖北省博物馆分别用时18秒,总时长为91秒,共展示了17项元素;其次是城市现代化建设类元素,重点展现了光谷总部国际,采用特写和近景来呈现画面,用时20秒,总时长为82秒,共展示了8项元素。在市民生活类元素中,重点展现了“信义兄弟”孙东林的事迹,用时20秒,共占80秒,位居第三位,共7项元素;时长最短是自然风光类,用时38秒,共3项元素。

类别对象分镜头时长表现方式人文景观江汉关楼0:11—0:165'近景江滩0:17—0:203'航拍汉阳铁厂2:13—2:2512'远景京汉火车站2:30—2:344'特写辛亥革命武昌起义纪念馆2:45—2:552:57—3:0418'近景远景航拍、特写武昌起义门2:56—2:571'远景武汉大学5:06—5:126'近景远景华中科技大学5:13—5:163'远景华中农业大学5:16—5:171'近景武昌火车站5:27—5:281'远景汉口火车站5:30—5:344'远景外国游客特写武汉火车站5:39—5:412'远景黄鹤楼6:12—6:142'航拍晴川阁6:41—6:432'近景湖北省博物馆7:12—7:3018'远景盘龙城7:38—7:424'特写古琴台7:50—7:455'航拍弹琴者中景自然风光湖泊风光0:13—0:150:29—0:369'近景航拍特写东湖0:52—1:001:05—1:2427'航拍,荷花特写远景木兰天池6:45—6:472'航拍城市现代化建设高楼集锦0:34—0:380:21—0:286:23—6:259'远景航拍码头集锦2:01—2:1211'近景特写地铁集锦3:58—4:1315'特写远景乘客中景东风汽车公司4:16—4:3216'特写近景工人特写光谷4:32—4:353'远景光谷总部国际4:36—4:5620'近景工厂特写工人特写武汉未来科技城4:49—5:034'特写汉街万达广场5:00—5:033'消费者特写远景湖北省图书馆8:07—8:081'远景

市民生活克莱美·丹尼尔0:16—0:204'远景划桨者0:56—1:004'航拍学生集锦5:17—5:2710'远景航拍特写中景市民晨练休闲6:26—6:4014'远景特写中景儿童作画6:47—6:503'近景特写信义兄弟6:51—7:1120'远景中景献花儿童特写李娜7:12—7:308'中景远景特写图例展示地理位置(图例展示)1:35—1:416'特效国际地位介绍5:57—6:1013'特效历史回顾张之洞2:13—2:252:35—2:455'历史相片水墨特技毛泽东3:17—3:3222'历史镜头

(二)《大城崛起》的文本内容

一部优秀的城市形象宣传片不仅要有高超的影像剪辑技术,还要有恰到好处的解说词,两者的完美结合才能使宣传片更具说服力,达到预期的传播效果。《大城崛起》的解说词仅有1510字,但是却浓缩精炼地讲述了武汉3500年的历史。根据解说词对文本内容进行梳理总结,共分五部分。

第一部分从总体上对武汉的历史文化、地理环境、自然资源、人口数量等进行介绍。武汉不仅历史悠久(拥有3500年的历史),面积广袤(占地面积8494平方公里),而且淡水资源丰富(占全市四分之一面积,拥有166个湖泊),其中的东湖被外国赛车手克莱尔·丹尼尔赞美为“最美赛道”,摘取了亚洲最大的城中湖桂冠。武汉拥有一千万人口,地理位置犹如棋盘上的“天元”,地处江汉平原东部,是中国中部地区的中心城市。通过一系列精细的数据介绍,让受众形成对武汉的整体印象,将“大武汉”的美誉落到实处。

第二部分对武汉重要历史人物和事件进行简略回顾。张之洞修建了京汉铁路使“九省通衢”的地理位置实至名归,汉阳兵工厂使三百年的清王朝倒台。还有影响历史进程的武昌起义,它结束了几千年来的封建君主专制。这些历史事件用黑白老照片进行展示解说,同时还配合水墨形式的动画,给人以真实的历史回顾感。通过珍贵的纪实影片,我们看到了毛泽东横渡长江的画面,“一桥飞架南北,天堑变通途”的诗句也为下面介绍武汉的历史巨变埋下伏笔。

第三部分展示了武汉雄厚的经济实力和优势产业。“中国车都”、“中国速度”、“武汉光谷“、“双谷双城”这些新词的出现,让人们意识到武汉飞速发展的经济实力对全球经济产生的影响力,不容小觑。正因为如此,美国著名杂志《外交政策》预评2025年全球最具活力城市,武汉名列全球第十一位。

第四部分展示了武汉人的优秀品格,诠释了“敢为人先、追求卓越”的武汉精神。有“感动中国人物”孙东林的获奖过程,有法网中每次发球一声断喝的李娜,还有认真执勤的交警、晨练的老人、激情的年轻人、划桨比赛的选手等等,这些武汉人“能动”呈现了武汉厚重的历史、奋进的现实以及“敢为人先、追求卓越”的城市精神,体现了武汉这座城市因武汉人而变得更加富有活力和生机。

第五部分介绍了武汉丰富的旅游资源。武汉拥有许多独一无二的风景名胜,在宣传片中虽然不能面面俱到,但是都尽量选取武汉最广为人知的景点。有美丽的东湖,著名的黄鹤楼,“高山流水”的古琴台,古韵的晴川阁,风景宜人的木兰天池……武汉人的热情好客,武汉丰富的人文景观和自然风光,便捷的交通,富有潜力的经济市场,这些优势都吸引着来自世界八方的“知音”。

(三)《大城崛起》的视觉说服

1.《大城崛起》视觉说服的独特性

一部好的城市形象宣传片,总是能让受众过目不忘,对该城市产生深刻印象。下面,本文将从镜头拍摄、画面选取、视觉效果等方面分析《大城崛起》视觉说服的独特性。

视觉传播学者保罗·梅萨里认为,如果要探讨视觉说服的意义和效果,必须首先考虑视觉形象区别于其他传播形式的基本特征。《大城崛起》视觉说服的独特性在于融历史镜头、纪实影片与水墨画特技于一体,动态而真实地展示武汉的历史发展过程,给人强烈的视觉震撼。

宣传片中共使用了五处特效,第一处出现在介绍武汉地理位置时,随着解说词的讲述,画面中出现了一张中国地图,地图犹如围棋棋盘布满了方格,武汉犹如棋盘上的“天元”,武汉位置的地方用亮点标出。简单明了的图例展示,让受众能够一眼就明白传播者所要表达的意思。第二处出现在讲述张之洞实业救国时,画面中不断出现透视重叠的老照片,有张之洞正襟危坐的肖像、汉阳工厂的旧貌,还有站在高处的张之洞遥望远处工厂,汉口某处旧貌。历史是用真实的黑白照片来回顾的。如果受众一开始就对影片中的视觉元素抱有怀疑的态度,那么城市形象传播就不能很好的打动和说服受众,只有用真实的、唯一的、具有说服力的证据才能让受众信服。黑白照片更能反映历史的沧桑和深邃,获取受众的信任,而且这种信任是其它画面不可代替的。即使是现在利用科技还原历史,也不如这些有着时间沉淀的黑白照片有说服力。第三处是以水墨画的形式演绎了张之洞的汉阳兵工厂“汉阳造步枪使清王朝倒台”的历史场景。如同历史再现,画面中出现了汉阳工厂的旧貌与古韵的水墨相印,水墨的动态与照片的静态形成对比,水墨中出现了轮船,骑着马拿着枪的骑士冲锋陷阵等。水墨画是中国古代艺术的代表,而在此处用水墨的形式来展现历史,不仅可以生动形象地向受众演示历史的转折过程,而且可以欣赏水墨画的动态之美、宣传中国艺术元素,这种创意令受众耳目一新、记忆深刻。第四处是关于毛泽东闲游长江和新中国的第一列火车运行、沟通南北桥梁的纪实影片。这些珍贵的影片可以最大限度的再现历史,既有可视性又有说服力,在影片中看到的武汉旧貌与接下来宣传片中“求新求变的武汉”形成强烈的对比,使受众真正地感受到“武汉,每天不一样”。第五处是在画面中出现了美国著名《外交政策》杂志,杂志自动翻页,最后放大停留的页面上可以看到预评2025年全球最具活力城市,武汉名列全球第十一位。这样的引用来自于权威的杂志而不是空穴来风,使受众更加信服。

2.《大城崛起》视觉形象的真实感与说服力

传播学研究中对说服性传播的研究主要集中在两个方面,第一是关于态度改变的研究。在《大城崛起》中通过视觉的画面展示了可能会影响受众态度改变的三个方面:一是对武汉经济实力的态度改变。片中选择了武汉东风汽车公司的车间实景,还有各种品牌车辆的亮相,武汉云集了标志雪铁龙、日产、本田、通用等国际汽车品牌,以此来阐释武汉是“中国车都”。光谷光纤技术全国第一,在美国杂志《外交政策》中,武汉名列全球第十一位,这些都说明武汉的经济实力今非昔比。二是对武汉交通的态度改变。现在的武汉开通了多条地铁路线、增加了十几座桥梁,改变了“紧走慢走走不出汉口”这句老话。三是对武汉人态度的改变。昔日的武汉人往往被认为生活随意粗糙、行为举止不讲究、文明礼仪作风不雅等许多负面评价。但影片中我们看到了“信义兄弟”孙东林、助人为乐的交警、笑迎八方的年轻人,这些都体现了武汉人素质的提高。

说服性传播的第二个研究领域是对大众传播信息有效性的研究,信源的可信度对传播效果有着至关重要的影响。在信源选择方面,一是尽量选择实景和历史相片、纪实影片、权威杂志,避免信源的主观性。宣传片中,毛泽东闲游长江、李娜法网夺冠、“信义兄弟”获得“感动中国人物”等都选择了纪实影片,纪实性元素可以最大限度的提高可信度,毕竟历史口说无凭。二是精确数据的运用。如武汉面积8494平方公里,166个湖泊, 80多所大学,130万大学生等等。准确的数据和纪实的影片使解说词更有说服力。

除了信源的可靠和数据的精确,视觉形象的真实感与色彩运用、图像情景、图像被表现物等也有关。《大城崛起》在色彩运用方面,表现在历史回顾中的清王朝倒台采用的水墨画形式,黑白色彩的运用,营造一种沉重的历史感。图像情景方面表现在拍摄过程中的人文景观、自然风光、城市现代化建筑物、市民生活等方面,可以清晰的展现武汉最真实最富有魅力的一面。在宣传片中有两处用到了图像被表现物,如武汉所处的地理位置“犹如围棋棋盘上的‘天元’”画面中出现了中国地图,并用光点标出武汉所处的地理位置。还有美国杂志《外交政策》对武汉的测评,画面中出现了杂志实物。

(四)《大城崛起》的文化内涵

文化内涵指的是文化的载体所反映出的人类精神和思想方面的内容。文化载体分为有形和无形两种,有形指的是物质实体,如在宣传片中出现的景点。无形则指的是人的精神和思想,如武汉城市精神以及武汉市民的精神风貌等。

1.有形的文化内涵

在《大城崛起》的文化内涵方面,首先我们侧重于对有形的主体视觉元素进行分析。这些视觉元素不仅丰富了武汉的历史文化内涵,而且也是武汉文化不可分割的一部分。

黄鹤楼是武汉市标志性的建筑,代表武汉有着悠久的历史文化底蕴,始建于三国吴黄武二年,隋唐时已成为文人墨客赏景游宴之处,孟浩然、崔颢、李白等都有吟咏黄鹤楼的诗词名篇。与岳阳楼、滕王阁并称为“江南三大名楼”,并享有“天下第一楼”的美誉。每当人们提起武汉便会想起黄鹤楼,提起黄鹤楼,我们头脑中又会浮现出“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”的历史名句,黄鹤楼不再是一座名胜建筑,而幻化为武汉城市的灵魂,成为城市代名词。

江汉关钟楼建于1924年,它的设立是一个时代开启的标志,是武汉沧桑历史的见证,如今是武汉市的标志性建筑之一,在许多武汉城市宣传片中都有它的身影。

武昌起义纪念馆始建于1909年,它的前身是清末湖北谘议局,1911年10月,辛亥革命在武昌打响了第一枪,起义成功后,革命党在这里成立军政府,一度代行“中华民国中央政府”职权。武昌起义纪念馆是辛亥革命的缩影,也是武汉“首义之城”的见证。它不仅对武汉这座城市有着重要意义,甚至对中国历史也有着非同凡响的意义。

清末湖广总督张之洞创立的武汉大学,它的前身是张之洞创立的自强学堂,1928年更名为“国立武汉大学”。作为“中国大学校园建筑的佳作与典范”,武汉大学除了浪漫的樱花,还有许多中西合璧风格的民国建筑,是许多学子梦寐以求的知识殿堂,更是湖北作为教育大省、人才强省的一张“名片”。

2.无形的文化内涵

在《大城崛起》中,无形的文化内涵用一句话阐释就是“追求卓越、敢为人先”的武汉精神,这种城市精神通过两类重要人物来体现。一类是历史人物,另一类是现代人物。

在历史人物中,我们不得不提到湖广总督张之洞,可以说他的政绩至今仍然对武汉有着深远的影响。在文化方面,张之洞在武汉大办教育,使武汉三镇形成了较为完备的近代教育体制。在片中,我们可以看到武汉大学、华中科技大学、华中农业大学等高等学府,“武汉的高等学府数量和在校大学生人数均名列全国乃至世界第一”,现在的武汉正是因为当年教育的雄厚根基才能成为大学林立之地。第二位历史人物是对武汉情有独钟的毛泽东,在片中我们可以看到与武汉有着不解之缘的毛泽东多次畅游长江,曾为武汉书写过 “烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江”、“一桥飞架南北,天堑变通途”的著名诗词。

在现代人物中,我们在影片中看到感动中国人物的 “信义兄弟”孙东林,有关于他事迹的讲述在影片中花了将近20秒的时长,可以看出武汉人对“信”的重视,也印证了司马迁“楚人重然诺”的断语。第二位现代人物是李娜,影片截取了她在法网夺冠时的片段,比赛中她的凛然之气,努力拼搏也正代表着武汉人“敢为人先、追求卓越”的精神。

虽然上述人物都以他们人生精彩书写了武汉的辉煌片段,但笔者认为,城市精神、城市气质在底层,最能代表武汉文化内涵的还是那些生活在底层的武汉市民,在影片中我们看到的是更多的平凡人,他们有的是认真工作的工人,有的是正在实验室搞科研的研究者,还有为外国友人指路的交警、划船的运动员、朝气蓬勃的年轻人、晨练的老人,他们一方面代表的是武汉人对生活的热爱,另一方面也展现了武汉人的热情善良、坚韧执着的优秀品格。

三、武汉城市形象传播的提升策略

《大城崛起》作为武汉市委宣传部着力打造的城市“视觉名片”,在视觉传播方面已取得良好效果,广受好评。但是,也存在着进一步提升和改进的空间。

(一)注重受众体验,突出人的因素

《大城崛起》入选全国对外传播年度十大案例,武汉市委宣传部立足武汉的对外传播需求,特别邀请八个国家和地区的跨文化传播研究专家针对武汉城市形象宣传片,提出了几点建议。法国教授于格·欧梯认为,城市形象宣传片需要考虑到海外观众的观赏体验,建议突出城市中人的形象。虽然影片中有张之洞、毛泽东、“信义兄弟”孙东林、李娜等历史名人和现代名流,但这些人物的选择让受众无法感受到武汉的生活气息,缺乏“地气”。 其实可以选择一些富有生活气息的画面,比如早晨忙碌的清洁工人、去菜场买菜的婆婆、背着书包上学的儿童。一个好的城市形象,在人们心目中,不仅是独特美好的而且也要是实实在在的。在展现城市形象的时候,既要凸显城市宏观大气或美如天堂的一面,也要接点地气,深入市民生活,记录人间烟火气息,这些方面虽小而平凡,但不乏温馨、祥和的气氛,也会给宣传片增分不少。

(二)精确定位城市形象,形成差异化和个性化

城市形象传播要目标明确,主题定位精准,这是城市形象宣传片成功的关键。正如美国教授福德·克里斯琴斯提出,武汉城市形象一定要精准,如志愿之城、大学之城等,让大家能在第一时间了解这座城市的特点。在影片中我们可以看到中国一流学府云集武汉,可以说是当之无愧的“大学之城”,但是在解说词、视觉元素的选择和剪辑中,这一优势并不够突出。

城市形象传播应力求单纯,单纯一方面是指视觉元素的选择不能庞杂,另一方面是指宣传片的表达诉求要突出。在有限的时间里选择最能代表武汉这座城市的面貌和内涵的视觉元素,就要求策划者对城市形象的整体视觉元素进行合理有效的取舍和筛选。《大城崛起》这部宣传片中的镜头有227个,视觉元素约有36个,分为四大类,有人文景观也有自然风光,有现代建筑还有特效展示以及历史回顾影片等,策略者希望更加全面展示出武汉的优势。但是一部宣传片不可能展示所有的视觉元素,这样不仅达不到预期的宣传效果,而且还会对目标受众造成视觉混淆,让目标受众难以理解宣传片的主要诉求。在这部形象宣传片中不难看出,它不仅想要为受众呈现出武汉这座城市中独一无二的景点,而且还希望通过这部形象宣传片来吸引投资,比如介绍武汉地理位置优越、自然资源丰富、光纤技术全国领先、雄厚的人才资源等,这些都体现了武汉拥有着良好的经济发展前景。值得注意的是,影片中花了16秒来展示标志雪铁龙、日产、本田、通用等车辆的造型,并且对东风汽车公司使用了特写镜头和中景,难免不会让受众产生做广告的嫌疑。

(三)利用整合营销传播,加大国际传播力度

《大城崛起》在传播过程中应积极推进整合营销传播,并加大国际传播的力度。

首先,进行整合营销传播。武汉城市宣传片《大城崛起》将互联网作为主要的传播渠道,在武汉电视台首播后,即在腾讯、优酷、乐视、酷6等国内知名视频网站上传该片,并在长江网、黄鹤TV等武汉新闻网站和“武汉发布”微博、微信同步发布宣传片视频,受到广大网友的点赞、跟帖和好评。但是,还没有整合利用一切媒介形式形成联动效应。其实,可以利用报纸、杂志、广播、电视、互联网以及公交、地铁、火车站、机场等户外移动媒介对该宣传片以及武汉城市形象口号和标识进行全方位、多渠道的宣传,力求用“同一种声音说话”,让受众形成深刻而持久的印象。还可以围绕《大城崛起》宣传片创办一些武汉城市户外活动,让受众可以在武汉当地报纸、武汉官方微博、微信上参与报名,这些活动要老少皆宜,让城市居民能对武汉产生自豪感和认同感,激发对这座城市的喜爱之情。

其次,联合境外媒体进行传播。《大城崛起》是武汉市市委宣传部组织拍摄传播的,单一的传播主体并不利于城市宣传片的对外传播。在这样一个多元、多样、多维的全球传播格局中,城市形象传播不能仅仅依靠政府部门,还要面向境内外媒体进行公共外交。邀请境外的主流媒体记者来武汉进行实地拍摄,并在国际媒体中有权威性的报纸、网站上撰写与武汉城市形象相关的文章,让他们能更加深刻和直观的认识武汉。这样不仅可以加强与中国涉外媒体的合作,还可以增加武汉城市形象信息的投放。另一方面,积极争取在西方主流媒体上播放武汉城市形象宣传片,借助他们的影响力展开口碑营销和国际传播。

最后,利用武汉外籍人士展开公共外交。在媒介融合的背景下还需要面向武汉外籍人士开展公共外交,他们是世界观察武汉的一个“窗口”,对这些特殊群体要有针对性的传播,提高他们对武汉的归属感和认同感,依靠他们在对外交往中的“国际资源”,拓宽武汉城市形象的新途径。

参考文献:

[1]彭国斌.城市形象宣传片与城市形象要素[J].新闻爱好者,2011,(11).

[2]梅文庆,李立.《大城崛起》:打造城市视觉新名片[J].对外传播,2015,(9).

责任编辑:彭雷生

收稿日期:2016-06-02

基金项目:湖北省高校人文社科重点研究基地“湖北方言文化研究中心”项目资助(2014FYY013)

作者简介:赵晓芳(1977-),女,湖北松滋人,副教授,文学博士,研究方向为新闻传播。

中图分类号:G206.3

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)07-0124-06

Visual Communication Strategy of Wuhan’s City Image— A Case Study of a City’s Image Promotion Video The Rise of Cities

ZHAO Xiao-fang, WANG Na-na

(College of Literature, Hubei Education of University, Wuhan 430205, China)

Abstract:With the increasingly rapid urbanization and fierce competition among cities, big cities in China begin to focus on city image and intercultural communication under rapid development. A city’s promotion video is of great benefit for the publicity of the city image. Therefore this article conducts a case study of Wuhan city image promotion video the Rise of Cities and analyzes the visual communication strategies of Wuhan’s city image through the four aspects: lens language, text content, visual persuasion and cultural connotation. And then several recommendations for improvement and promotion have been put forward.

Key words:Wuhan; city’s image promotion video; The Rise of Cities; visual communication