传播学视角下旅游资料中民俗文化的英译策略原则

2016-08-15阮红波汪庆华

阮红波,汪庆华

(河池学院 外国语学院,广西 宜州 546300)

传播学视角下旅游资料中民俗文化的英译策略原则

阮红波,汪庆华

(河池学院 外国语学院,广西 宜州 546300)

摘要:本文从传播论理论出发,结合民俗文化在旅游资料英译中对海外游客的吸引力,提出旅游资料中民俗文化的英译应遵循“文化内涵凸显”和“信息准确与简明适切”的原则范畴,并辅以5条可操作性准则,以期对旅游资料中民俗文化的英译实践提供参考与指导。

关键词:传播学;旅游资料;民俗文化英译;策略原则

民俗文化是人类文化和文明的重要组成部分,它包含民众物质生活和精神生活的诸多民俗事象,以及由此产生和表现出的多种文化内涵和文化价值。[1]1民俗文化也是民族文化最基础的部分,是最具特色的无形资产之一。在文化传播全球化及中国文化“走出去”战略实施的背景下,做好旅游资料中民俗文化的英译工作对中国文化的对外传播及树立我国在国际上的文化大国形象都具有深远的现实意义。然而,据中国知网和万方中国标准文献数据库相关文献检索和分析,目前我国旅游资料中民俗文化的英译研究尚存一些不足。从微观层面看,其研究多限于从选词策略到转换技巧与方法的探讨等,如李鉴、曹容[2]、翟秋兰、王丽娟[3]、陈安慧[4]等探讨了民俗文化及词语的翻译策略与方法,朱益平、马彩梅[5]、龚晨枫[6]、张莉、刘娟[7]等针对翻译中存在的问题提出了相应的翻译策略与对策;从宏观层面看,探讨翻译策略原则的研究较少,为数不多的16篇(截止至2015年12月30日)有关旅游资料中民俗文化英译研究的论文中仅有2篇探讨了其翻译原则,如提出了“弘扬本土文化和民俗传统,展示民族的文化精髓”[8]和“准确传达文化内涵,保留民俗文化身份”[9]的原则等,描述不够具体,可操作性不强。且这些研究成果多为主观印象式、经验总结式的散论,不具备可描述性、可阐释性、可操作性、和可实证性。[10]40本文拟针对民俗文化的功能及旅游资料中民俗文化的英译目的,从传播学的视角探讨旅游资料中民俗文化的英译策略原则范畴的建构,以期对民俗文化英译宏观理论层面的研究起到抛砖引玉的作用,为翻译实践提供参考和指导。

一、旅游资料中民俗文化英译传播的重要性

世界经济的全球化需要世界文化的大交流,而民俗文化在各国文化中具有独特的意义和价值。熟知民俗文化,掌握民俗文化的发展规律,有助于世界经济步入国际化。故可以说民俗文化是经济全球化的先导,它的这种资源效益最先为旅游业所看重并利用。中国加入WTO,给我国旅游业带来了极大的客源和资本来源,据世界旅游组织预测,到2020年,我国将成为世界上第一大入境旅游目的地国和第四大出境旅游客源地国。如何抓住我国旅游业发展的契机,发挥旅游的优势提升我国的文化软实力,是翻译研究者面临的重要课题。

再则,旅游本身就是一种文化交流,外国游客来华旅游不仅是为了欣赏美景,更是为了了解和体验古老神秘的东方文化。悠久灿烂的中华文明让不少海外游客为之神往,尤其是绚丽多彩、有着丰富文化内涵的中国民俗文化。民俗旅游,关系到在全球化、现代化、城市化的大背景下,中华民族的文化之根能否保存、延续的大问题,这是正在走向现代化、走向世界的中华民族所必须面对的。[11]238此外,作为外宣翻译的一部分,旅游资料翻译的目的明确,即扩大中华文化的国际影响,使外国游客心悦诚服地接受与认同,提升中国的国际地位,促进经济贸易的良性发展。鉴于此,研究旅游资料中民俗文化的英译具有重要的现实意义和理论价值。

二、传播学对旅游资料中民俗文化英译的启示

优良的民族民俗文化是各族人民千百年来智慧和汗水的结晶,是每一个民族兴旺发达的希望所在,它的功能之一是塑造整个民族的精神人格和精神品味。[1]358而旅游资料中的民俗文化传播本质上就是不同民族之间的文化交流与文明互惠。根据曾利沙[10]160-162对旅游手册中信息性质的分类与概括,旅游资料中民俗文化的文字介绍兼具基本信息与附加信息特点,即旅游地相关人文景观主题特色项目具有民族文化特色,其功能是为了加深游客对中华民族民俗文化的了解,增进文化交流。民俗文化英译的目的在于文化交流与文化传播,旅游资料中的民俗文化信息使得作为文化资本形式的民俗文化商品化,能使异文化旅游者获得一种全新的文化体验。[12]451概言之,民俗历来就与传播有着千丝万缕的联系,具有传播的特性是民俗文化的文化特性之一;旅游资料中对民俗文化信息的介绍是民俗文化传播的一种有效方式与途径,也是其译介的意图所在。故如何对其进行有效的传播并不仅仅是语言转换的问题,而是一个涉及多方面的复杂课题。

鉴于民俗文化与传播之间的渊源,民俗文化的英译无疑能从传播学理论中获得启示。传播学于20世纪三四十年代首先产生于西方,主要是美国。[13]41948年,美国著名政治学家哈罗德·拉斯韦尔(Harold D. Lasswell)最先在《传播在社会中的结构与功能》一文中提出了“5W”传播模式,即“谁?说什么?通过什么渠道?对谁?有何效果?”的模式。该模式抓住了问题的主要方面,突出了传播者、信息、媒介、受传者这些传播的基本问题,在传播学研究中被称为经典式模式。但另一学者布雷多克认为拉斯韦尔提出的五个问题不能说明传播过程的全部内容,必须加入传播行为方面的问题,即传播者的目的及传播的环境背景,即“谁?说什么?通过什么渠道?对谁?在什么情况下?为了什么目的?有何效果?”的模式。[13]176-177将该模式应用于翻译研究中,即翻译传播活动涉及译者、原语文本、译介渠道、译文读者、译文环境、译介目的和译介效果等七个方面,其中译者既是原语文本的读者又是翻译的主体,在翻译过程中,译者必须根据原语文本类型与功能,综合考虑媒介渠道、译文读者和译文环境等因素,以达到译介目的,取得最佳译介效果。

三、旅游资料中民俗文化的英译策略原则范畴

旅游资料的翻译属于实用翻译(或称语用翻译/应用翻译)的范畴,根据美国学者Joseph B Casagrande的定义,实用翻译的主要目的是“尽可能有效地、准确地翻译信息”,侧重“信息内容本身,而非信息的美学形式、语法形式或文化语境”。[14]129法国翻译理论家Jean Delisle将实用翻译定义为:运用语用学知识对文本所进行的以传达信息为根本目的的翻译。并针对实用文本的特征,提出实用翻译应以清晰、表达贴切、尽量贴近原文语法和表达法作为翻译标准和手段。[15]133曾利沙[10]163指出,旅游指南的译介应从理论上予以认识,要求在理论建构中给予系统明晰地论证和描写,在策略论原则范畴下应辅以相关准则。鉴于民俗文化的价值与功能,同时考虑旅游翻译始终以旅游者为出发点的宗旨,笔者以传播学理论为基础,提出旅游民俗文化的英译应遵循“文化内涵凸显”和“信息准确与简明适切”的原则,以及5条辅助性准则,形成一个相辅相成的开放性的策略原则范畴,使其更具有可操作性和可描述性。

“文化内涵凸显”是指旅游资料中民俗文化的翻译应突出信息的文化内涵,特别是文化空缺词汇,以彰显民族身份,保留文化特色,对外推介中国传统文化;“准确”就是在对信息进行探本求源后,充分考虑其特定语境化含义,再将其明晰地表达出来,避免含糊其词或用语不当;“简明”即译文应考虑旅游文本推介的英语受众接受心理特点,力求语言措辞的简洁达意美,避免冗长累赘,但应满足旅游者对信息的需求度,特别是文化负载词的翻译,信息量不足会让外国游客费解甚至迷惑,故译者应考虑受众的认知能力,适当增加文化背景知识以降低游客理解上的困难,达到更加有效地传播民俗文化的目的;“适切”即指译文应符合英语语言的表达习惯、英语民族的思维习惯和审美方式,用尽可能地道的语言将信息传译出来。简言之,“文化内涵凸显”是针对原文本与英译的目的而言;“信息准确与简明适切”则是针对目的语读者而言的,所以,该策略原则考虑了原文的目的与读者的需求,也契合传播学模式所提及的原语文本、媒介渠道、译文读者、译文环境、译介目的等几个方面。在这一原则指导下,译者可充分发挥其主动性,灵活运用各种翻译策略、方法与技巧,使译文达到预期的目的与效果。在此策略原则下辅以5条准则,陈述如下:

(1)文字信息传递的效度应符合受众文化欣赏与体验心理;

(2)文字信息传递应把握质与量增益与删略的度;

(3)文字信息传递应顺应受众的语言习惯与思维方式;

(4)文字信息传递应考虑中西文化差异;

(5) 文字信息传递应具简洁可读性。[10]163

四、策略原则与辅助性准则的应用分析

根据上文提出的策略原则范畴,现以几个案例来进行阐述分析,以说明该策略原则的可操作性、可描述性、可阐释性特点。

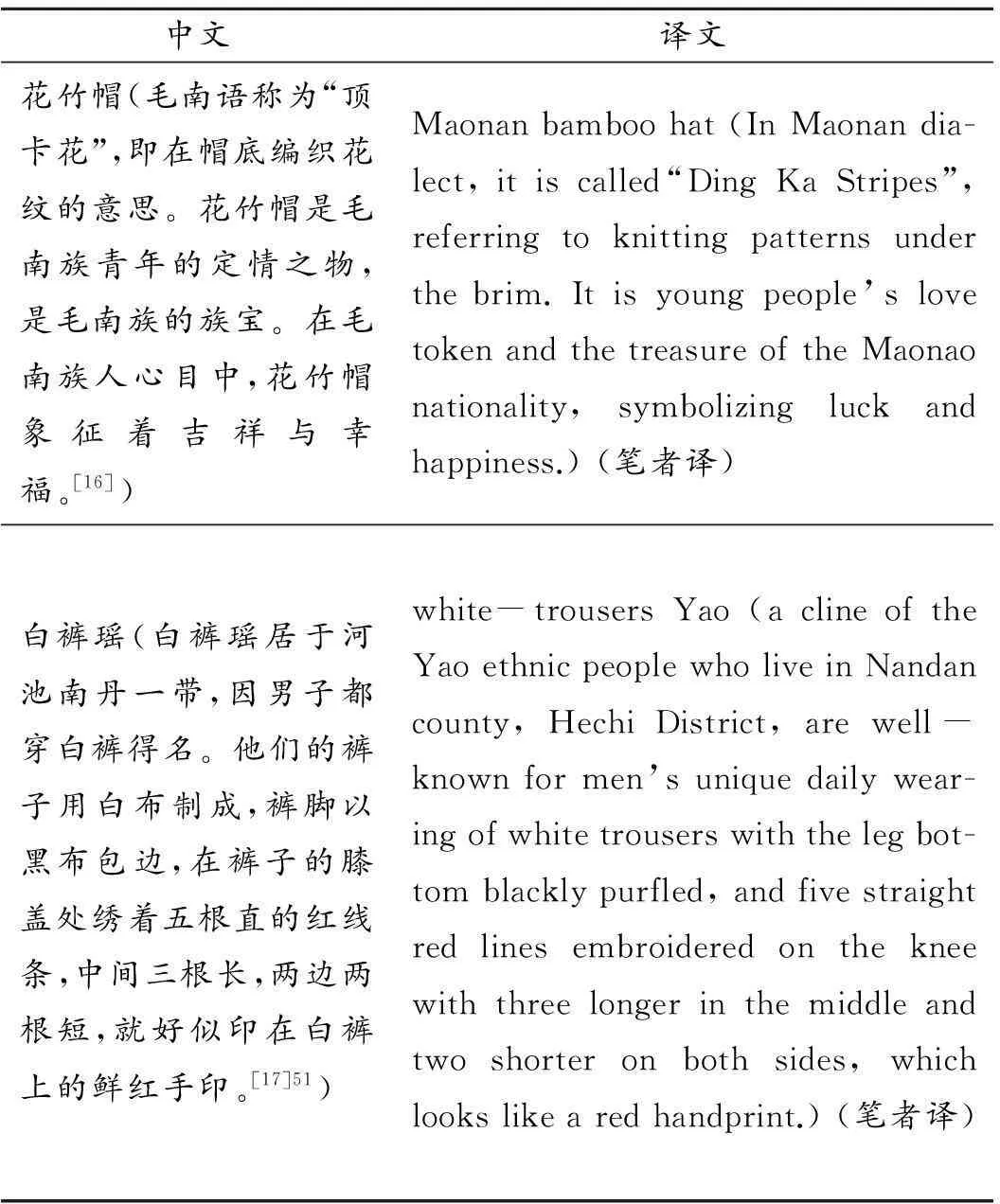

(一)凸显衣饰文化内涵特征

衣饰文化是少数民族文化荟萃中最具视觉体验的文化形态,不仅具有历史传承性、民俗特色性、地理地域关联性,而且往往具有民族象征性。从传播学的角度看,译者应考虑衣饰民俗中文化负载词带给海外游客理解上的困难,运用恰当的翻译策略,凭借旅游这一译介环境,通过旅游宣传资料这一译介渠道达到传播民俗文化的目的,努力取得最佳译介效果。故在英译时,译者应全面把握该民族衣饰文化的内涵特征及其社会评价,译介时要突出表现这种文化内涵特征,以便引起海外游客的兴趣,或激发寻幽探微的文化之旅的欲望。如上述实例所涉的“花竹帽”和“白裤瑶”体现的广西少数民族的衣饰文化特征,在英译时应予以强化和凸显,增译的背景信息有助于游客了解词语的真实含义,可对海外游客起到一睹为快的召唤功能。

例1:

中文译文花竹帽(毛南语称为“顶卡花”,即在帽底编织花纹的意思。花竹帽是毛南族青年的定情之物,是毛南族的族宝。在毛南族人心目中,花竹帽象征着吉祥与幸福。[16])Maonanbamboohat(InMaonandia-lect,itiscalled“DingKaStripes”,referringtoknittingpatternsunderthebrim.Itisyoungpeople’slovetokenandthetreasureoftheMaonaonationality,symbolizingluckandhappiness.)(笔者译)白裤瑶(白裤瑶居于河池南丹一带,因男子都穿白裤得名。他们的裤子用白布制成,裤脚以黑布包边,在裤子的膝盖处绣着五根直的红线条,中间三根长,两边两根短,就好似印在白裤上的鲜红手印。[17]51)white-trousersYao(aclineoftheYaoethnicpeoplewholiveinNandancounty,HechiDistrict,arewell-knownformen’suniquedailywear-ingofwhitetrouserswiththelegbot-tomblacklypurfled,andfivestraightredlinesembroideredonthekneewiththreelongerinthemiddleandtwoshorteronbothsides,whichlookslikearedhandprint.)(笔者译)

以上两例如果仅按字面照直译出而不加以解释,虽然不影响外国游客对其字面意思的理解,但他们会因为无法了解其真实内涵而困惑,括号部分的注释有助于他们了解这些民族衣饰特色词的文化内涵,满足他们的文化期待和求新求知的旅游心理需求,引发他们对我国多彩民俗文化的兴趣,进而接受并热爱中华文化。所以,对于民族特色浓郁的词汇,译者在翻译中应适当增补文化背景信息,凸显衣饰文化内涵,其信息传递以增强海外游客对中国少数民族传统服饰的感性认识及其可体验性为宗旨,以帮助游客了解与欣赏,真正达到传播民族文化的目的。此处操作符合上述第1条辅助性准则:文字信息传递的效度应符合受众文化欣赏与体验心理。

(二)把握节庆文化的繁简度

例2:

中文译文(1)每年正月十三,柳州的安太芦笙节就会热闹非凡,尽显东方的狂欢场面[1]。(2)芦笙[2]是苗家每户人家都不可缺少的吉祥物,是神圣的象征。(3)芦笙节这天,一阵阵如惊涛骇浪般的笙歌奏响,歌声悠扬动听,声震寰宇[3],穿着褶裙、戴着叮当作响的银饰的苗家姑娘围绕着吹芦笙的苗家后生,跳起欢乐优美的踩堂舞。(4)村民们往往也会利用这个机会举行奏笙比赛,一堂一堂摆阵踏舞演奏,互不相让[4]。(5)最后,大家会根据曲调的水平高低,选出最佳的吹笙人。[17]27(1)Lusheng(amusicalinstrument)[2],thesymbolofdivinity,isanin-dispensablemascottoeveryhouse-holdoftheMiaonationalityinGuan-gxi.(2)TheLushengFestivalinAn-taiinLiuzhou,justliketheCarni-val[1],isheldhilariouslyonthe13thdayofthefirstlunarmonth.(3)Onthatday,withthefair-soundingandsonorous[3]Lusheng-blowingsound,MiaogirlswiththepleatedskirtsandtinklingsilverjewelrydancejoyfullyandbeautifullyaroundMiaoboysblowingLusheng.(4)Vil-lagersoftentaketheverychancetoholdacontest[4]andtoselectthebestbloweraccordingtotheblowinglev-elsofthecontestants.(笔者译)

节庆民俗是一个民族有别于其它民族的极具区别性特征的文化形态,它不仅具有传承性、地域性、多样性等特征,还具有民族特色性。我国各少数民族的节日众多,节庆民俗更因民族、地域的不同而绚烂多彩,如何彰显节庆特色是其英译的关键所在。根据传播学理论,结合此类文本中汉语重描写、重渲染,而英语重事实、重平实的语言特点,译者应根据原语文本的主题,考虑旅游翻译的环境、受众、英译目的、传播效果等因素,从语篇的角度把握文本的虚、实信息,对信息内容进行了适度的增删和调整,在翻译策略原则上应突出事实性信息,弱化或简化与主题关联不大的评价性、描述性文字。

该例是一段介绍广西柳州安太芦笙节场面的文字,译文将原文句(1)中的评价性信息“尽显东方的狂欢场面”译为“just like the Carnival”,用国外游客所熟知的词语“the Carnival”突出芦笙节的欢乐热闹气氛,弱化了“尽显东方的……场面”。句(2)中“芦笙”一词后增译了“a musical instrument”,这一附注有助于消解国外游客接触新知的困惑,是旅游翻译“以游客为旨归”原则的体现。将句(3)中的比喻性词语“如惊涛骇浪的笙歌”略去不译,因其后的“歌声悠扬动听,声震寰宇”是对该词语的解释说明,实为语境性冗余信息。由于句(3)已为游客提供了芦笙节奏笙时必伴舞的信息,故将句(4)中的描述性信息“一堂一堂摆阵踏舞演奏”省去;其后的评价性文字“互不相让”也因已蕴含在“奏笙比赛”这一词语的含义中而被略去,均属信息蕴含性删略;且因句(4)与句(5)主语相同,故将它们合并为一句,以顺应英语的语言特点,使译文简洁。从语篇角度看,汉语原文共5个句子,译文简化为4句,且从国外游客的认知心理出发,适当增加了相关背景信息;突出了与主题相关的事实性信息,删略了几处解释性和蕴含性信息,符合上述所提出的第2条准则:文字信息传递应把握质与量增益与删略的度。此外,考虑到英语谋篇布局特点及英语受众的思维习惯,译文将原文句(1)和句(2)的顺序进行了调整,符合上文提出的第3条准则:文字信息传递应顺应受众的语言习惯与思维方式。

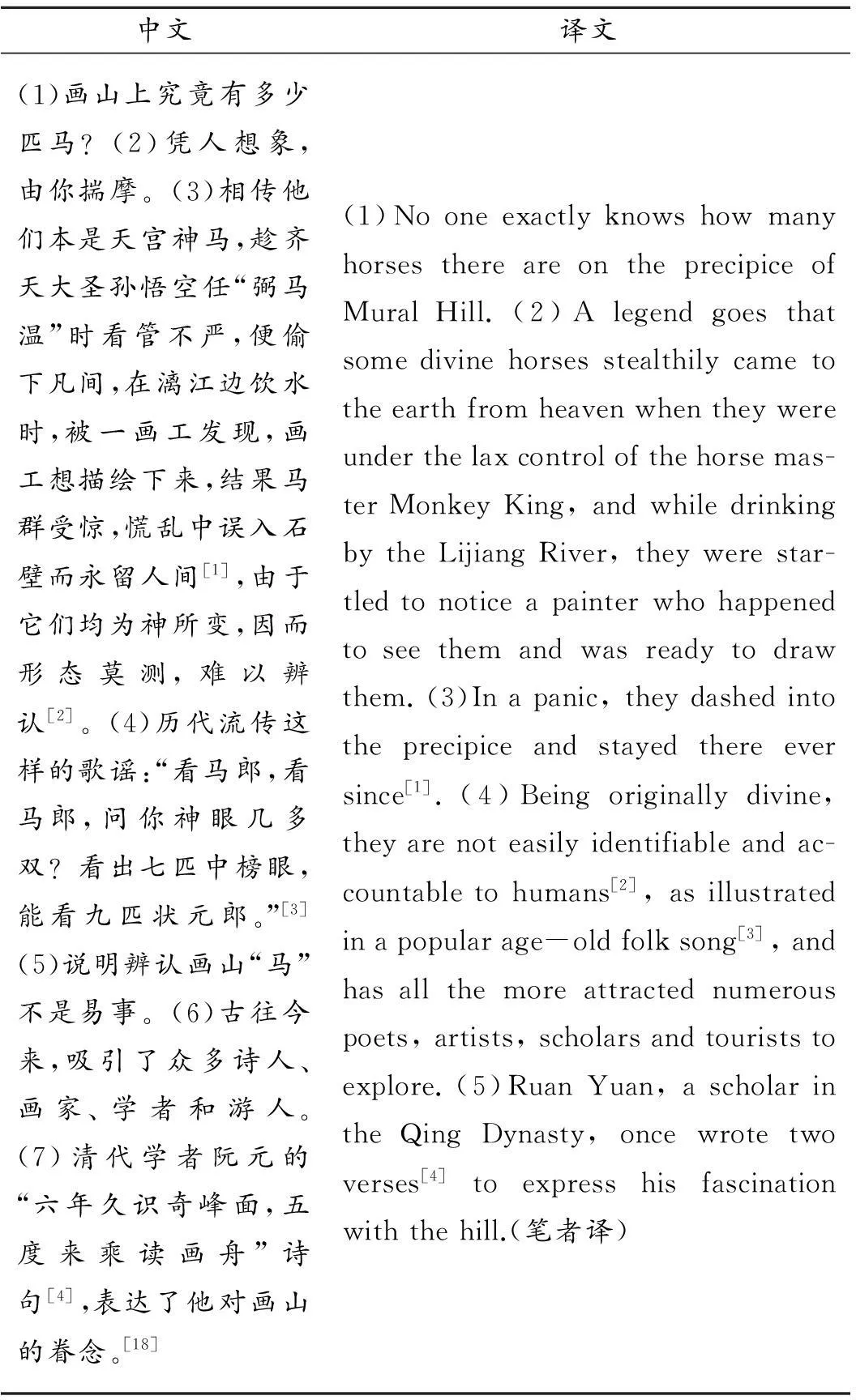

(三)保持神话传说的简明性

神话传说是民族文化的重要组成部分,也是一个民族最为古老的文化积淀,其流传具有重要的历史文化价值,其传奇色彩能激发人的好奇心,并给人以无穷的想象力。旅游地的神话传说无疑对游客具有极大的吸引力,是各景区旅游的亮点。从传播学理论的视角看,译者应考虑受众的接受心理,分清主要信息与次要信息,在策略原则上应突出神话传说内容,简化或虚化次要或冗余信息,以获得最佳接受度。

此例汉语原文是桂林漓江边石山“九马画山”的民间传说,原文共7个句子,译文用5句来表达。原文句(1)是一个问句,句(2)是答语,说明辨认画山“马”之不易,译文没有照字面译出答语,而是用“No one exactly knows…”使其明晰化,并将其作为主句与句(1)合为一句。句(3)中有关画山来历的传说属主要民俗文化信息,也是游客最感兴趣之所在,译文对此进行了准确的传译,便于游客了解神话传说的内容,激发他们的游兴,体现了主要信息凸显的原则;按照英语的表达习惯,句(3)中表结果的文字“慌乱中误入石壁而永

例3:

中文译文(1)画山上究竟有多少匹马?(2)凭人想象,由你揣摩。(3)相传他们本是天宫神马,趁齐天大圣孙悟空任“弼马温”时看管不严,便偷下凡间,在漓江边饮水时,被一画工发现,画工想描绘下来,结果马群受惊,慌乱中误入石壁而永留人间[1],由于它们均为神所变,因而形态莫测,难以辨认[2]。(4)历代流传这样的歌谣:“看马郎,看马郎,问你神眼几多双?看出七匹中榜眼,能看九匹状元郎。”[3](5)说明辨认画山“马”不是易事。(6)古往今来,吸引了众多诗人、画家、学者和游人。(7)清代学者阮元的“六年久识奇峰面,五度来乘读画舟”诗句[4],表达了他对画山的眷念。[18](1)NooneexactlyknowshowmanyhorsesthereareontheprecipiceofMuralHill.(2)Alegendgoesthatsomedivinehorsesstealthilycametotheearthfromheavenwhentheywereunderthelaxcontrolofthehorsemas-terMonkeyKing,andwhiledrinkingbytheLijiangRiver,theywerestar-tledtonoticeapainterwhohappenedtoseethemandwasreadytodrawthem.(3)Inapanic,theydashedintotheprecipiceandstayedthereeversince[1].(4)Beingoriginallydivine,theyarenoteasilyidentifiableandac-countabletohumans[2],asillustratedinapopularage-oldfolksong[3],andhasallthemoreattractednumerouspoets,artists,scholarsandtouriststoexplore.(5)RuanYuan,ascholarintheQingDynasty,oncewrotetwoverses[4]toexpresshisfascinationwiththehill.(笔者译)

留人间”被拆出,单独译成一句;而句尾说明辨“马”之难原因的文字“由于它们均为神所变,……,难以辨认”,因其与句(4)补充说明辨“马”难度的歌谣、句(5)对句(4)的评价性文字以及句(6)表达画山对人们吸引力的事实性信息都属于同一层意思,故译文将这些文字合并、简化为一句。此外,由于句(3)后半句和句(5)已表达出了句(4)中歌谣与句(7)中诗句的内容,所以歌谣和诗句就属于次要信息,故译文略去了歌谣的内容,并用“two verses”将两句诗句“六年久识奇峰面,五度来乘读画舟”虚化,否则译文会显得冗长繁复,也不切合英语的语言表述习惯;再则,汉语歌谣与诗句的英译并非易事,译得不好反而有诘屈聱牙之嫌,效果可能会适得其反。对原文的这种拆分与合并正符合第3条辅助性准则:文字信息传递应顺应受众的语言习惯与思维方式;而对歌谣与诗句的删略则符合第5条准则:文字信息传递应具简洁可读性。

上述实例分析表明,旅游资料中民俗文化的英译首先应把握“传播中国民俗文化”的大原则,在译文中准确再现民俗文化的内涵;然后,译者应考虑信息传播的环境和对象主体的认知需求,充分发挥个人的主体性和创造性,顺应英语的语言习惯及游客的思维方式、文化审美心理,对原文结构进行适当调整,把握信息增减的度,用简洁、流畅、地道的语言将其传译出来,以取得最佳传播效果,实现英译的最终目的。

五、结语

中西文化的巨大差异及民族思维方式、价值观念等的差别一直都是翻译理论家和翻译工作者的难题,对一名合格的译者来说,熟悉两种文化与掌握两种语言同等重要。旅游资料中民俗文化的英译不仅要求译者具备深厚的双语语言文化功底、高度的文化敏感性和极强的双语转换能力,还需译者树立译文读者意识,充分发挥主体性,根据不同的文本及信息内容,考虑媒介渠道、译文读者、译介环境等因素,凸显民俗文化的信息内涵,用准确、简明、贴切的语言恰如其分地传达出原文的内容和精髓,借助旅游这一渠道达到有效地传播中国民俗文化的目的,为中国文化“走出去”搭起一座坚实的桥梁。

参考文献:

[1]仲富兰.中国民俗文化学导论[M].上海:上海辞书出版社, 2007a.

[2]李鉴,曹容. 康巴藏区民俗风情的旅游资料翻译策略—以康巴歌舞专有名词英译为例[J]. 北方文学, 2012,(8).

[3]翟秋兰,王丽娟. 广州旅游宣传资料中文化专有项英译策略研究—基于粤籍英语专业大学生的有声思维调查[J]. 九江职业技术学院学报, 2013,(2).

[4]陈安慧. 以译语读者需求为导向的旅游翻译[J]. 武汉交通职业学院学报, 2015,(1).

[5]朱益平,马彩梅.跨文化视角下的民俗宗教文化旅游资料英译[J].西北大学学报(哲学社会科学版), 2007,(6).

[6]龚晨枫.旅游英语中的民俗文化翻译问题研究-以杭州旅游景点为例[J].广西民族师范学院学报, 2010,(6).

[7]张莉,刘娟. 内蒙古旅游资料翻译存在的问题及对策——基于文化翻译观的视角[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2014,(5).

[8]张艳秋.旅游英语翻译中的民俗文化解读[J]. 大家, 2010,(7).

[9]刘安洪. 民俗文化的传播与旅游文本英译初探[J]. 重庆三峡学院学报, 2014,(2).

[10]曾利沙.翻译学理论多维视角探索[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2012.

[11]张士闪主编.中国民俗文化发展报告2012[M]. 北京:北京大学出版社, 2013.

[12]仲富兰.民俗传播学[M]. 上海:上海文化出版社, 2007b.

[13]戴元光,金冠军主编.传播学通论[M]. 上海:上海交通大学出版社, 2000.

[14]Shuttleworth, Mark & Cowie, Moira. Dictionary of Translation Studies[Z]. Manchester: St Jerome Publishing Ltd., 1999.

[15]方梦之主编.译学词典[Z]. 上海:上海外语教育出版社, 2004.

[16]吕洁,徐昕,吴桂清. 毛南族花竹帽文化的保护与传承[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2012,(4).

[17]蓝璇.《广西历史文化简明读本》第五章翻译报告[D].广西师范大学, 2014.

[18]陈恒仕. 认知语境与桂林民俗文化的可译性限度[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2013,(4).

责任编辑:陈君丹

收稿日期:2016-05-26

基金项目:2015年度广西高校科学技术研究一般项目(KY2015YB263);2014年河池学院校级重点课题(2014ZD-H002)

作者简介:阮红波(1970-),女,湖北天门人,硕士,副教授,研究方向为翻译理论与实践、英语教学。 汪庆华(1973-),女,满族,辽宁抚顺人,博士,副教授,研究方向为翻译理论与实践。

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)07-0109-06

On the Strategic Principles for C-E Translation of Folkloric Culture in Tourism Materials

RUAN Hong-bo,WANG Qing-hua

(School of Foreign Languages, Hechi University, Guangxi Yizhou 546300, China)

Abstract:In view of the attractive function of Chinese folkloric culture to overseas tourists in translation of tourism materials, this paper, on the basis of the theory of communication studies, proposes a category of strategic principles of “Prominence of Cultural Connotation” and “Informative Accuracy, Adequacy and Conciseness”, which is supplemented with five manipulative criteria, hoping to provide some reference and guidance to C-E translation practice of folkloric culture in tourism materials.

Key words:communication studies; tourism material; C-E translation of folkloric culture; strategic principle