絮刺拔罐治疗神经根型颈椎病疗效观察

2016-08-13陈春艳葛林宝徐鸣曙张英杰苏晓兰上海市气功研究所上海0000上海市针灸经络研究中心上海00上海市针灸经络研究所上海0000上海中医药大学上海00

陈春艳,葛林宝,徐鸣曙,张英杰,苏晓兰(.上海市气功研究所,上海 0000;.上海市针灸经络研究中心,上海 00;.上海市针灸经络研究所,上海0000;.上海中医药大学,上海 00)

·临床研究·

絮刺拔罐治疗神经根型颈椎病疗效观察

陈春艳1,葛林宝2,徐鸣曙3,张英杰4,苏晓兰1

(1.上海市气功研究所,上海 200030;2.上海市针灸经络研究中心,上海 201203;3.上海市针灸经络研究所,上海200030;4.上海中医药大学,上海 201203)

目的 观察“杨氏”絮刺拔罐治疗神经根型颈椎病的临床疗效以及对患者斜方肌肌张力的影响。方法 将78例神经根型颈椎病患者随机分为治疗组和对照组,每组39例。治疗组采用“杨氏”絮刺拔罐治疗,对照组采用常规针刺配合拔罐治疗。观察两组治疗前后神经功能积分、疼痛模拟量表(VAS)评分及斜方肌肌张力,并比较两组临床疗效。结果 两组治疗后神经功能积分、VAS评分及斜方肌肌张力与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后VAS评分及斜方肌肌张力与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组总有效率为94.9%,对照组为89.7%,两组临床疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 “杨氏”絮刺拔罐能有效改善神经根型颈椎病患者的疼痛症状和斜方肌肌张力。

针刺疗法;颈椎病,神经根型;絮刺拔罐;斜方肌肌张力;刺络拔罐疗法;拔罐;杨永璇

颈椎病是指颈椎椎间盘退行性改变及其继发性椎间关节退行性变所致邻近组织(神经根、脊髓、椎动脉、交感神经)受累而引起的相应症状和体征。据调查,30岁以上人群中患病率为10%左右,40~50岁有25%患本病,50~70岁的患病率则达到50%以上。近年来由于生活方式的改变,本病的发病年龄有年轻化趋势[1]。神经根型颈椎病是颈椎病中最常见的一型,占颈椎病总数的50%~70%[2]。

杨永璇老先生曾系统治疗颈椎病,并获得较好的临床效果。笔者采用“杨氏”絮刺拔罐治疗神经根型颈椎病患者39例,并与常规针刺配合拔罐治疗39例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

78例神经根型颈椎病患者均为 2014年 4月至2015年6月上海市气功研究所、上海市针灸经络研究所门诊患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组39例。治疗组中年龄最小23岁,最大65岁;病程最短6个月,最长15年。对照组中年龄最小24岁,最大65岁;病程最短8个月,最长20年。两组患者年龄及病程比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[3]中相关标准制订。①有外伤或慢性劳损史,或有颈椎先天性畸形、颈椎退行性变;②颈肩背疼痛,伴上肢麻木或放射痛;③颈部活动功能受限,病变颈椎棘突或一侧肩胛骨内上角有压痛,可触及条索状硬结;④受压神经根皮肤节段分布区感觉减退,上肢肌力减弱,腱反射异常;⑤压顶试验阳性或臂丛神经牵拉试验阳性;⑥放射检查示椎体增生,钩椎关节增生明显,椎间隙变窄,椎间孔变小;⑦除颈椎外病变(肩关节周围炎、胸廓出口综合征、肱二头肌腱鞘炎、网球肘、腕管综合征等)所致上肢疼痛或麻木为主的疾患;⑧症状、体征与放射检查显示的异常在椎节上一致;⑨痛点封闭无明显效果(诊断明确者不做此试验)。符合以上②⑥⑧+其余任意1项者即可诊断为神经根型颈椎病。

1.3 纳入标准

①年龄为 18~65岁;②符合上述诊断标准;③受试者自愿参加临床试验,并签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①不符合纳入标准者;②年龄在18周岁以下或65岁以上者;③过敏体质或皮肤敏感者或身体虚弱者,妊娠或哺乳期妇女;④合并严重的肝、肾、造血系统、内分泌系统、骨质疏松症、恶性肿瘤、严重外伤、心肌梗死、脑溢血后遗症等严重原发性疾病及精神病患者;⑤参加其他临床试验者。⑥未按规定接受治疗,无法判断疗效或数据不全等,影响疗效和安全性判断者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

取大椎、风池(双)、肩井(双)、颈夹脊及阿是穴。采用梅花针拔罐法治疗。患者取伏案式坐位或侧卧位,每次轮流选择上述 2~3个穴位,常规消毒后,用一次性梅花针叩至皮肤发红,局部出现轻微渗血,然后在出血部位拔罐,火罐内可见少量渗血(1~2 mL),5~10 min后起罐,局部消毒干棉球擦拭血迹。每星期治疗3次,10次为1个疗程,治疗1个疗程后进行疗效分析。

2.2 对照组

取穴同治疗组。患者取坐位,用75%乙醇穴位常规消毒后,采用0.30 mm×40 mm毫针快速进针,大椎直刺0.5~0.7寸,施平补平泻法;颈夹脊向颈椎斜刺,施平补平泻法,使针感向颈项、肩臂部传导;针刺风池时,针尖朝向对侧口角斜刺0.8寸,使针尖达斜方肌下缘,以患者有酸胀扩散感且医者感到手下沉紧为度;肩井应注意进针深度以防气胸,两侧肩胛骨内侧缘之间穴位亦应注意进针方向及深度,使患者有酸胀扩散感。各穴得气后接 G6805Ⅱ型电针治疗仪,选疏密波,正弦,周期为1.8 s,频率为 2 Hz/40 Hz,强度以患者能耐受的最大刺激量为度,留针 20 min。电针治疗后行拔罐治疗,以阿是穴为主,共治疗 5 min。每星期治疗 3次,10次为1个疗程,治疗1个疗程后进行疗效分析。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 神经功能积分

根据日本学者田中靖久提出的神经根型颈椎病20分法量表[4]进行神经功能评定。

3.1.2 疼痛模拟量表评分

采用视觉模拟标尺法(VAS),使用一条长10 cm的游动标尺,标有10个刻度,“0”分表示无痛,“10”分代表难以忍受的最剧烈的疼痛。

3.1.3 斜方肌肌张力测定

采用肌张力测定仪/压痛测定仪(OE-220,日本伊藤超短波株式会社)测定。患者取坐位,双手放于体侧,肩部放松,测量点采用斜方肌的第 7颈椎棘突与肩峰连线中点处为测量点,连续测量3次取平均值。肌张力即组织硬度,用百分比表示。

3.2 疗效标准

参照1994国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[3]及“颈椎病疗效评定的研讨”[5]中相关疗效标准拟定。症状缓解率=[(治疗后神经功能积分-治疗前神经功能积分)÷治疗前神经功能积分]×100%。

治愈:病症消失,肌力正常,颈部及上肢功能恢复正常,能参加正常劳动和工作,症状缓解≥90%。

显效:症状明显好转,颈肩背疼痛减轻,颈部及上肢功能明显改善,症状缓解≥75%。

好转:症状减轻,颈肩背疼痛减轻,但仍遗留部分症状、体征功能障碍,症状缓解≥30%。

无效:治疗前后症状、体征无变化或加重,症状缓解不足30%。

3.3 统计学方法

所有数据用SPSS 13.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,采用 t检验;等级资料采用Ridit检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组治疗前后神经功能积分比较

表1 两组治疗前后神经功能积分比较 (±s,分)

表1 两组治疗前后神经功能积分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 39 8.36±3.73 16.00±2.151)对照组 39 9.33±3.67 15.46±2.341)

由表1可见,两组治疗前神经功能积分比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。两组治疗后神经功能积分与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后神经功能积分与对照组比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。

3.4.2 两组治疗前后VAS评分比较

由表2可见,两组治疗前VAS评分比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。两组治疗后与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后VAS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 39 7.08±1.74 3.05±1.521)2)对照组 39 7.10±1.82 3.85±1.711)

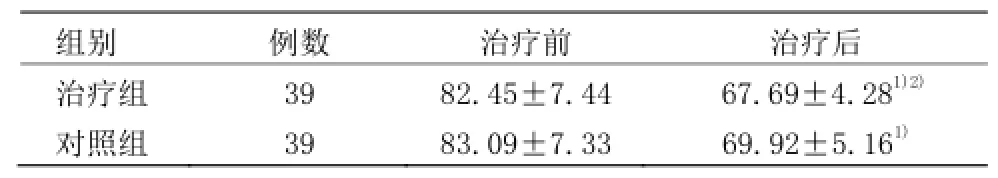

3.4.3 两组治疗前后斜方肌肌张力比较

由表3可见,两组治疗前斜方肌肌张力比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。两组治疗后斜方肌肌张力与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后斜方肌肌张力与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组治疗前后斜方肌肌张力比较 (±s,%)

表3 两组治疗前后斜方肌肌张力比较 (±s,%)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 39 82.45±7.44 67.69±4.281)2)对照组 39 83.09±7.33 69.92±5.161)

3.4.4 两组临床疗效比较

由表 4可见,治疗组总有效率为94.9%,对照组为89.7%,两组临床疗效经Ridit检验,P>0.05,差异无统计学意义。

表4 两组临床疗效比较 (例)

4 讨论

本课题李用的絮刺拔罐疗法是杨氏针灸的一大临证经验。杨永璇老先生使用7枚絮针绑在竹筷上,由此以针得名“絮刺”。《内经》的传统“九针”中有两种源于絮针。其次,东汉时期经学大师郑玄在对《礼记·曲礼》中“毋絮羹”的注解中载有“絮,犹调也”,说明“絮”包含调和、调节之意,由此以功用命名“絮刺”。按手法分类,絮刺可分为轻叩和重叩。在临床实践中,医师根据患者的疾病严重程度,进行轻叩和重叩的选择,可分别起到《灵枢·九针论》取法于絮针的按摩浅刺的员针和浅刺出血的锋针的两种治疗作用[6-9]。轻叩时具有“刺浮痹皮肤”的“毛刺”和“浅内而疾发针,无针伤肉,如拔毛状,以取皮气”的“半刺”等浅刺作用,象员针一样只及皮肤,揩摩分间,不得伤肌肉以泻气分,结合火罐拔出汁沫稠液;重叩时可具有“刺小络之血脉也”的“络刺”和“直入直出,数发针而浅之出血”的“赞刺”与“左右前后针之,中脉为故,以取经络之血者”的“豹纹刺”等刺血作用,如锋针一样可“令泻热出血而痼病竭”,结合火罐拔出瘀血凝块。而本课题中所李用的絮针就是将员针和锋针有机地结合起来,现在临床上常用的七星针属于絮针的一种。絮刺火罐中的“火罐”,主要起源于《肘后备急方》的“角法”。火罐疗法可以通过祛除在经络的风寒,达到治疗痹证、风寒湿痛等疾病。拔罐后可以起一时性局部充血而使皮肤红紫或者出血,这就产生了扩张血管、流通气血、疏畅经络的作用,使得结于皮肤、经络等风寒湿邪从皮肤而出。当絮刺与火罐相结合时,负压使得血液逸出血管之外,使得邪随放血而出,从而使气血通畅,引病邪从腠理而出。杨永璇先生认为絮针叩刺后加拔火罐,具有调理气血的功效,故称之为“絮刺火罐”。

神经根型颈椎病属中医学“痹证”范畴,多因体虚感受寒湿,导致气血阻滞,或因闪挫等外力因素损伤颈部脉络,脉络瘀阻,气血亏虚以致经络不通[10-13],“不通则痛”。杨氏絮刺拔罐方法可调和气血,散结通痹,祛瘀生新,使气血李行通畅,从而达到治疗目的。陶群等[14]在絮刺火罐疗法治疗颈椎病的疗效观察中发现,治疗前后疼痛、眩晕强度降低。当杨氏絮刺火罐李用于颈型颈椎病时,也发现杨氏絮刺火罐可明显缓解颈部疼痛和不适感[15]。证实絮刺火罐通过祛邪外出,调和气血达到了治疗效果。

疼痛是本病临床上的主要症状之一,是影响本病患者生存质量的重要因素。目前临床上采用的疼痛强度评价标准较多,本研究所采用McGill简化疼痛量表中的目测类比疼痛评分法(VAS)具有简单、有效、疼痛强度最低限度参与、可操作性强的特点,适合于评价针灸治疗等即刻镇痛效应。在以疼痛为结局指标的研究中,VAS法被认为是测量疼痛最敏感和最可靠的方法[16]。在神经根型颈椎病患者中,除了颈部板滞、肌力障碍、腱反射改变外,疼痛是其最主要的症状。神经根型颈椎病的疼痛主要源于3方面,即椎间盘压迫、神经损伤后出现的炎症反应和自身免疫反应。一旦导致疼痛的原因得以解除或缓解,患者的疼痛症状便可减轻。作为神经根型颈椎病的主要临床表现,以疼痛不适症状作为观察标准,可直观地反映神经根型颈椎病经治疗之后的缓解情况。本研究结果显示,针刺拔罐和絮刺拔罐均能缓解患者颈部疼痛,但治疗组 VAS评分较对照组降低更明显,组间比较有显著性差异(P< 0.05)。这说明絮刺拔罐在缓解疼痛上比针刺拔罐效果更明显,提示絮刺拔罐治疗神经根型颈椎病具有疗效好、疗程短、止痛效果好等特点。现有研究表明,放血疗法可以明显改善微循环瘀滞、组织供血不足与缺氧状态。把富含致痛物质(如前列腺素、缓激肽等)的血液放出,同时形成负压促使新鲜血液向病灶流动,稀释了局部组织在伤害性刺激作用下释放的止痛物质,减轻了局部的压力,从而有效缓解疼痛[17]。絮刺与拔罐同时使用可使体内的病理产物渗出,从而使经络气血得以疏通,调整脏腑功能。《灵枢·九针十二原》:“凡用针者,虚则实之,满则泻之,宛陈则除之,邪盛则虚之。”《灵枢·小针解》:“宛陈则除之者,去血脉也。”《素问·调经论》:“病在脉,调之血;病在血,调之络。”杨氏絮刺拔罐方法使血尽邪出,且可控制出血量,以求疗效。

本研究李用肌张力测定仪/压痛测定仪进行测定,可以获得具体数值并进行分析。肌肉静止松弛状态下的紧张度称为肌张力,而肌张力是维吴身体各种姿势以及正常李动的基础,并表现为多种形式。广义上来说,肌张力源于肌肉的黏弹性紧张、生理性痉挛、自主收缩和肌肉痉挛(肌肉的非自主收缩)等因素,前两者与肌电活动无关,后两者则伴有肌电活动。从生理意义上说,肌张力的产生源于两个因素,肌肉以及相关组织具有的黏弹性能、肌肉收缩程度[18]。临床上常用肌肉硬度来检查和描述肌张力。肌张力除了作为神经系统、脑血管系统疾病的重要诊断标准,还常用于评估疾病的严重程度和恢复状况。颈椎病的神经根压迫使得所支配的肌肉区域出现张力增高的现象。而增高的肌张力会对神经、血管等周围组织产生牵拉和压迫。局部组织受到的牵拉及压迫导致微循环障碍,产生恶性循环再次影响肌张力。神经根型颈椎病患者常以颈臂疼痛麻木及颈部活动受限为主要症状,并同时伴有颈项部肌群张力的异常升高。肌张力作为外部表现形式,可体现针刺治疗对于临床症状体征的改善程度。本研究结果显示,两组患者经治疗斜方肌肌张力均明显降低(P< 0.01),且治疗组降低的幅度大于对照组(P<0.05),提示絮刺拔罐对改善肌张力效果较针刺拔罐更明显,这与VAS评分的比较结果相符合,说明絮刺拔罐在缓解局部肌肉痉挛,消炎止痛,促进血液循环方面的作用比针刺拔罐疗法明显,更有利于局部神经根无菌性炎症消退。

此外,本研究根据日本学者田中靖久提出的神经根型颈椎病20分法量表进行神经功能评定,比较患者治疗前后积分差值,能很好地反映患者的症状、体征、功能状态的改善情况。两组治疗前后神经功能积分均有显著差异(P< 0.01),而两组组间比较无差异(P>0.05),提示絮刺拔罐和针刺拔罐两种方法都可明显改善患者临床症状及体征,改善神经根型颈椎病患者的生活质量。而鉴于本研究结果,治疗组改善 VAS评分与斜方肌肌张力均优于对照组(P< 0.05),所以笔者推断神经功能积分组间比较无差异可能是由于患者个人的耐受性及感觉上的差异等,神经功能积分主要依赖患者的主观感受来计分,采用的症状量化难度很大,也有可能是本研究病例数少的原因。

本研究以斜方肌肌张力作为比较絮刺拔罐与针刺拔罐治疗效果差异的切入点,采用肌张力测定仪/压痛测定仪对这两种治疗方法的效果进行定量对比研究,研究发现两种方法在改善斜方肌肌张力的效果不尽相同,这可能为针灸规范化改善神经根型患者斜方肌肌张力和缓解患者疼痛提供了有意义的临床参考。然而本研究限于人力和时间的限制,研究样本量偏小,同时缺乏远期预后的观察,后续研究应扩大样本量及延长观察时间。

[1] 葛宝丰,青少汀,徐印坎.实用骨科学[M].第 2版,北京:人民军医出版社,1999:462-465.

[2] 吴在德.外科学[M].第 5版,北京:人民卫生出版社,2001:962-968.

[3] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:23,186.

[4] 田中靖久,国分正一,佐藤哲朗,他.颈部神经根症に对する保存的治疗の成绩とその预测[J].整灾外,1997,40:167-174.

[5] 姜宏,施杞.颈椎病疗效评定的研讨[J].中国中医骨伤科杂志,1996,4(4):47-50.

[6] 王文礼,张伟,沈卫东.杨氏絮刺火罐配合电针治疗腰椎管狭窄症48例[J].中医外治杂志,2016,25(2):39-40.

[7] 陈萍.絮刺火罐疗法配合温针治疗腰椎间盘突出症 60例临床观察[J].医药,2015,(1):79.

[8] 马燕文,张蓉,程芳,等.杨氏海派絮刺拔罐联合社区干预治疗膝骨关节炎临床探讨[J].中医临床研究,2014,6(35):25-27.

[9] 张虚之,黄太浩,孙爱军,等.“杨氏”絮刺拔罐法治疗膝骨关节炎疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(9):753-754.

[10] 周仲瑛.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2003:481.

[11] 胡阳,高昆.针灸结合穴位注射疗法治疗神经根型颈椎病疗效观察[J].亚太传统医药,2016,12(8):113-114.

[12] 周勇军,肖少雄.不同针法治疗神经根型颈椎病患者的临床疗效比较[J].中国民康医学,2016,28(8):82-84.

[13] 李壮.电针配合手法治疗神经根型颈椎病[J].按摩与康复医学,2016,7(10):18-19.

[14] 陶群,陆惠新.絮刺火罐疗法治疗颈椎病临床疗效观察[J].中国针灸,2002,22(11):741-742.

[15] 金娜来,王波,李国安.杨氏絮刺拔罐疗法治疗颈型颈椎病的临床观察[J].上海中医药杂志,2014,48(8):59-63.

[16] 郝双林,赵俊.临床疼痛的测定方法及其评价[J].国外医学·麻醉学与复苏分册,1993,14(4):228-230.

[17] 吴峻,沈晓柔.刺血治疗前后微循环变化 33例对照观察[J].中国针灸,200l,21(9):554.

[18] 郭传友.肌痛[M].北京:人民卫生出版社,2005:85.

Observations on the Efficacy of Pricking-cupping Bloodletting in Treating Cervical Spondylotic Radiculopathy

CHEN Chun-yan1, GE L in-bao2, XU Ming-shu3, ZHANG Y ing-jie4, SU Xiao-lan1. 1.Shanghai Qi gong Resear ch Institute,Shanghai 200030,China; 2.Shanghai Research Center of Acupuncture and Meridian,Shanghai 201203,China; 3.Shanghai Research Institute of Acupuncture and Meridian,Shanghai 200030,China; 4.Shanghai University of Traditional Chinese Medicine,Shanghai 201203,China

Objective To investigate the clinical efficacy of Yang’s pricking-cupping bloodletting in treating cervical spondylotic radiculopathy and its effect on trapezius tension.Methods Seventy-eight patients with cervical spondylotic radiculopathy were randomly allocated to treatment and control groups, 39 cases each.The treatment group

pricking-cupping bloodletting and the control group, conventional acupuncture plus cupping.The nerve function was scored, the visual analogue scale (VAS) score was recorded and trapezius tension was measured in the two groups before and after treatment.The clinical therapeutic effects were compared between the two groups.Results There were statistically significant pre-/post-treatment differences in the nerve function score, the VAS score and trapezius tension in the two groups (P<0.01).There were statistically significant post-treatment differences in the VAS score and trapezius tension between the treatment and control groups (P<0.05).The total efficacy rate was 94.9% in the treatment group and 89.7% in the control group.There was a statistically significant difference in theclinical therapeutic effect between the two groups (P>0.05).Conclusions Yang’s pricking-cupping bloodletting can effectively improve pain symptoms and trapezius tension in patients with cervical spondylotic radiculopathy.

Acupuncture therapy; Cervical spondylotic radiculopathy; Pricking-cupping bloodletting; Trapezius tension;Blood-letting puncturing and cupping; Movable cupping; Yang Yongxuan

2016-03-01

R 246.2

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.07.0857

1005-0957(2016)07-0857-04

上海市中医药事业发展三年行动计划(ZYSNXD-CC-HPGC-JD-014);上海市教委预算内项目(2014YSN30)

陈春艳(1982- ),女,主治医师