膝关节镜辅助治疗胫骨平台骨折疗效观察

2016-08-12王振汤志兵刘超群刘进炼

王振,汤志兵,刘超群,刘进炼

(上海交通大学医学院附属苏州九龙医院,江苏 苏州 215000)

膝关节镜辅助治疗胫骨平台骨折疗效观察

王振,汤志兵,刘超群,刘进炼

(上海交通大学医学院附属苏州九龙医院,江苏 苏州215000)

摘要:目的探讨膝关节镜辅助复位及治疗胫骨平台骨折的有效性及近期疗效观察。方法我院2012年6月至2014年7月共43 例胫骨平台骨折行关节镜辅助下骨折复位内固定术,其中男25 例,女18 例;年龄20~66 岁,平均年龄46 岁。根据Schatzker分型,Ⅰ型9 例,Ⅱ型15 例,Ⅲ型12 例,Ⅵ型7 例。术后CPM功能锻炼,定期摄片复查,指导功能锻炼及负重。门诊定期随访观察,根据Rasmussen临床和影像学评分进行复位效果及临床疗效的评价。结果43 例胫骨平台患者均获得随访,随访时间15~40个月,平均28个月。其中合并半月板损伤共11 例,合并侧副韧带损伤8 例,前后交叉韧带损伤5 例。交叉韧带撕脱骨折术中均行一期固定,1 例患者交叉韧带完全撕裂病例术后二期行人工韧带重建手术。所有骨折均获得一期愈合,其中伤口感染1 例,为浅表感染,经伤口换药及抗生素治疗后治愈。术中及术后无骨筋膜室综合征发生,术后无深静脉栓塞发生。Rasmussen临床和影像学评分优良率分别为88%和86%。结论膝关节镜辅助复位治疗胫骨平台骨折,特别是Schatzker Ⅰ~Ⅳ骨折,近期疗效优良,可为胫骨平台治疗提供更好的选择方案。

关键词:胫骨平台骨折;膝关节镜;内固定

胫骨平台骨折在全身骨折中占1%,年轻人常见于高能量损伤,年老骨质疏松患者常见于中度损伤。因为其为关节内骨折,并常合并膝关节周围结构损伤,给其治疗造成较高的挑战。手术治疗目的为解剖复位骨折端,稳定固定以获得早起功能锻炼和较小的手术创伤。术中使用关节镜辅助复位并发现一期处理关节内损伤,最早应用于胫骨平台骨折经皮复位内固定,并推荐用于Schatzker Ⅰ~Ⅳ型胫骨平台骨折。然而术中使用关节镜是否明显改善了患者的功能,并取得更优异的临床效果一直存在争论。本研究回顾性分析了我院近年来胫骨平台骨折术中使用关节镜辅助复位病例,确定其为安全性并有效性的治疗方案。

1 资料与方法

1.1方法2012年6月至2014年7月共随访了43 例胫骨平台骨折患者,其中男25 例,女18 例;年龄20~66 岁,平均年龄46 岁。根据Schatzker分型,Ⅰ型9 例,Ⅱ型15 例,Ⅲ型12 例,Ⅵ型7 例。SchatzkerⅠ型中合并内侧副韧带损伤1 例;Schatzker Ⅱ型中合并半月板损伤8 例,内侧副韧带损伤3 例,前交叉韧带损伤3 例;Schatzker Ⅲ型中合并内侧副韧带损伤2 例;Schatzker Ⅳ型中合并半月板损伤3 例,外侧副韧带损伤2 例,后交叉韧带损伤2 例。所有病例中仅Schatzker Ⅲ中2 例使用螺钉固定,余均使用胫骨近端锁定钢板固定。所有病例术中均使用膝关节镜辅助复位并行关节内探查清理。我们去除了保守治疗患者,去除了Ⅴ型及Ⅵ型胫骨平台患者。术前除了急诊行胫骨正侧位X线检查外,均进行骨折端三维CT检查,明确骨折类型、骨折移位及粉碎情况。术前如肿胀明显,先行初期骨牵引固定或石膏外固定,待肿胀消退后再行手术治疗。

1.2手术技术患者采用全麻或硬膜外麻醉,为减少术中出血和视野清晰,辅助关节镜复位患者均使用止血带,使用关节镜患者为复位固定前先行关节内探查,明确关节内损伤情况,然后监视下协助复位固定,骨折固定完毕后再次关节镜检查,明确关节面复位情况,清理碎骨块,处理合并损伤后,关闭伤口。使用关节镜时灌注液体不使用加压泵,仅使用重力灌注,并建立出水口。根据骨折类型术中辅助关节镜复位,行闭合螺钉固定,关节面复位后也可使用支撑钢板或微创钢板内固定(minimal invasive plating osteosythsis,MIPO)技术植入钢板或使用微创固定系统(less invasive stabilization system,LISS)固定。术中根据情况行人工骨或自体髂骨植入。术中半月板损伤行一期修复,行半月板部分切除或大部切除术,滑膜缘撕裂予关节镜下缝合固定。合并前后交叉韧带损伤患者,如交叉韧带胫骨端骨块撕脱骨折行一期固定,如韧带断裂则待二期重建手术。

术后第1天即可使用CPM功能锻炼,减少术后关节黏连机会,术后早期不负重功能锻炼,磨造关节面,有利于关节内软骨修复。术后根据骨折愈合情况指导逐步负重功能锻炼,通常逐步开始负重时间为8周。术后1、2、3、6、12个月门诊摄片复查,观察骨折位置情况和骨折愈合情况,并进行Rasmussen临床和影像学评分。

2 结 果

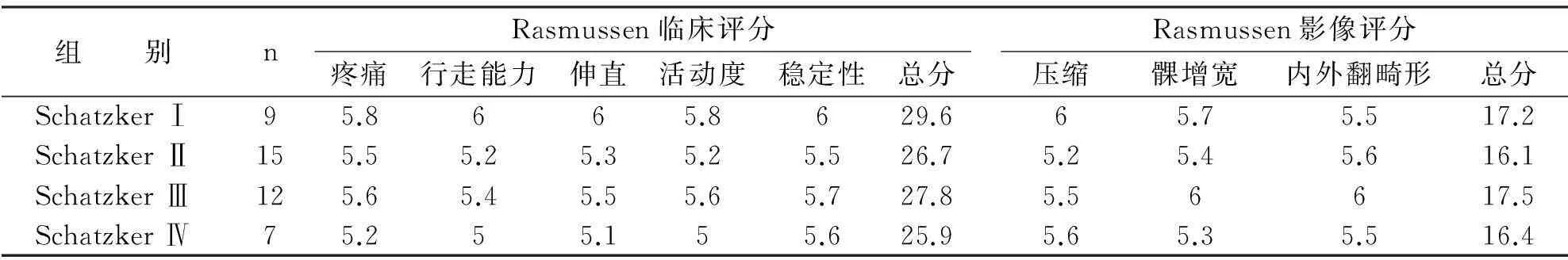

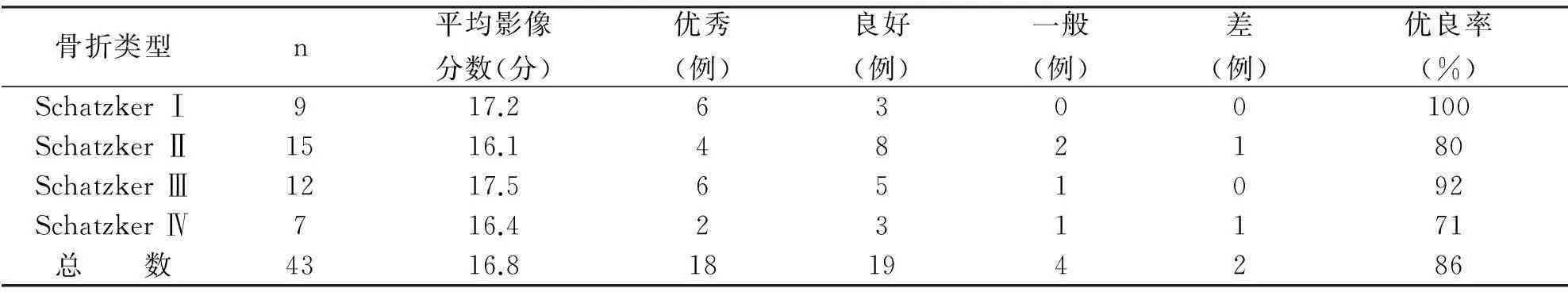

全部病例均获得随访,平均随访时间28个月(15~40个月)。其中合并半月板损伤共11 例,合并侧副韧带损伤8 例,前后交叉韧带损伤5 例。所有骨折均获得一期愈合,其中伤口感染1 例,为浅表感染,经伤口换药及抗生素治疗后治愈。术中及术后无骨筋膜室综合征发生,术后无深静脉栓塞发生。交叉韧带撕脱骨折4 例,术中均行一期螺钉或钢丝固定,对于1 例患者交叉韧带完全撕裂病例,术后二期行人工韧带重建手术。外侧副韧带撕裂均行一期缝合或铆钉固定,内侧副韧带Ⅱ~Ⅲ度损伤均行一期修复术。术后12个月各组Rasmussen临床及影像评分见表1,根据术后随访Rasmussen临床评分各组优良率见表2,Rasmussen影像评分各组优良率见表3。其中Rasmussen临床评分总体优良率为88%,Rasmussen影像评分总体优良率为86%。

表1 术后12个月各组Rasmussen临床及影像评分比较(分)

表2 术后12个月各组Rasmussen临床评估比较

表3 术后12个月各组Rasmussen影像评估比较

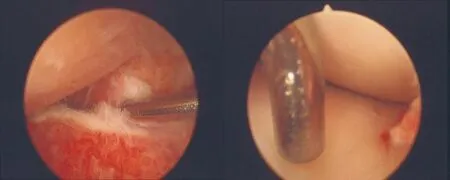

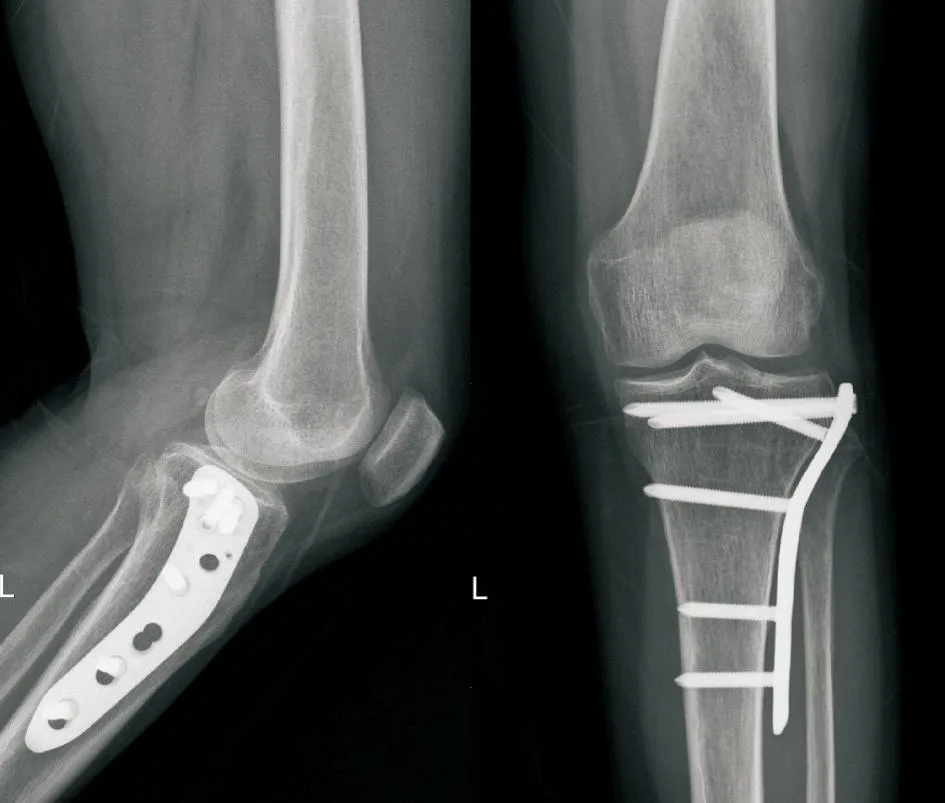

典型病例为一61 岁女性患者,交通事故伤,为Schatzker Ⅲ型胫骨平台骨折(见图1)。膝关节镜监视下复位骨折端(见图2),插入外侧锁定钢板固定(见图3)。术后3个月骨折端愈合良好,无骨折端再移位(见图4)。

3 讨 论

关节镜辅助复位内固定治疗胫骨平台骨折首先由Caspari[1]和Jennings[2]于20世纪80年代首先报道,现在关节镜辅助复位内固定治疗胫骨平台骨折已广泛应用于临床[3-4]。关节镜辅助复位固定胫骨平台骨折相比传统的切开复位内固定技术存在更快的康复时间,更少的疼痛,可允许早期大范围关节屈伸活动,改善了骨折的愈合,可获得更好更完全的功能康复[5-6]。

图1 术前膝关节正侧位X线片示Schatzker Ⅲ型胫骨平台骨折

图2 术中关节镜下复位前及复位后关节面情况

图3 外侧锁定钢板固定术后膝关节正侧位X线片

术中使用关节镜技术存在诸多优点:使用关节镜可清除关节内血肿,清理关节内游离碎骨块,减少术后关节腔感染及产生关节内游离体的可能。关节镜技术术中可提供关节内复位的实时影像,基本等同直视下复位关节面,避免了关节面的复位不良,使关节面可达到解剖复位,减少了术中C型臂X线机的使用,同时减少了远期创伤性关节炎的发生概率。术中同时行关节腔的检查清理,可早期发现关节内的半月板及交叉韧带损伤情况,可一期处理,避免了二期手术及漏诊的风险。而这些即使行关节腔切开都很难发现的损伤,仅仅是通过微创的小切口进行的。胫骨平台骨折使用关节镜的优点是显而易见的。

图4 术后3个月X线片示骨折端愈合良好,无骨折端再移位

我们仅使用关节镜辅助复位胫骨平台Schatzker Ⅰ~Ⅳ型骨折,对于胫骨平台Schatzker Ⅴ~Ⅵ型骨折,文献报道不宜使用关节镜技术[7],因其常由高能量暴力所致,且骨折比较复杂,处理困难,使用关节镜技术不但增加了手术时间,增加了感染风险,也增加了骨筋膜室综合征可能。在我们随访的病例中,术中及术后无一例骨筋膜室综合征发生,且术后未发生小腿明显肿胀,可能是我们去除了Schatzker Ⅴ~Ⅵ型骨折,且术中不使用加压泵的原因。

我们研究发现,Schatzker Ⅰ型和Ⅲ型骨折临床及影像评分优良率较高,Schatzker Ⅱ型和Ⅳ骨折Rassmussen影像评分较差,术后随访骨折端再次塌陷及移位较其他类型多,但是随访发现临床评分与其他组并无太明显分别。远期是否创伤性关节炎及疼痛会较其他组严重,仍需要长期的随访观察。随访研究所有病例均达到骨折一期愈合,且术后功能状态良好。术中使用关节镜技术辅助复位胫骨平台骨折,不仅能达到直视下解剖复位关节面,且协助处理膝关节内合并损伤,减少了漏诊,也减少二次手术的可能,不仅为患者减少了再次手术的痛苦,同时也减轻了经济负担。

随访的患者中没有发现严重感染病例。其中1 例为浅表感染,经伤口换药及静脉使用抗生素后愈合良好。术中行半月板撕裂修复及交叉韧带修复改善了术后最终效果,预防了术后不稳定及创伤性关节炎的风险。

本研究存在回顾性分析本身的缺点,患者例数较少及术后随访缺乏CT等更精确的检查进行评估均为本研究不足之处。虽然近期临床效果优良,但对远期创伤性关节炎的影响仍需要长期的随访研究。膝关节镜辅助复位治疗胫骨平台骨折,特别是Schatzker Ⅰ~Ⅳ型骨折近期疗效优良,可为胫骨平台治疗提供更好的选择方案。

参考文献:

[1]Caspari RB,Hutton PM,Whipple TL,et al.The role of arthroscopy in the management of tibial plateau fractures[J].Arthroscopy,1985,1(2):76-82.

[2]Jennings JE.Arthroscopic management of tibial plateau fractures[J].Arthroscopy,1985,1(3):160-168.

[3]Chiu CH,Cheng CY,Tsai MC,et al.Arthroscopy-assisted reduction of posteromedial tibial plateau fractures with buttress plate and cannulated screw construct[J].Arthroscopy,2013,29(8):1346-1354.

[4]Ruiz-IbánM,Diaz-Heredia J,Elías-MartínE,et al.Repair of Meniscal Tears Associated With Tibial Plateau Fractures A Review of 15 Cases[J].Am J Sports Med,2012,40(10):2289-2295.

[5]Di Caprio F,Buda R,Ghermandi R,et al.Combined arthroscopic treatment of tibial plateau and intercondylar eminence avulsion fractures[J].J Bone Joint Surg(Am),2010,92(suppl 2):161-169.

[6]Atesok K,Doral MN,Whipple T,et al.Arthroscopy-assisted fracture fixation[J].Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc,2011,19(2):320-329.

[7]Mills WJ,Nork SE.Open reduction and internal fixation of high-energy tibial plateau fractures[J].Orthop Clin North Am,2002,33(1):177-198.

文章编号:1008-5572(2016)07-0640-04

中图分类号:R683.42

文献标识码:B

收稿日期:2015-11-19

作者简介:王振(1983- ),男,主治医师,上海交通大学医学院附属苏州九龙医院骨科,215000。