试论现代汉语状语标记“地”的语法功能

2016-08-12曲抒浩李向农

曲抒浩,李向农

(华中师范大学文学院,湖北武汉430079)

试论现代汉语状语标记“地”的语法功能

曲抒浩,李向农

(华中师范大学文学院,湖北武汉430079)

“地”是现代汉语中最重要的状语标记,“地”的语法分布具有语法标记的一般性特征。作为状语标记的“地”并非可有可无,它具有确立状中关系的语法作用,具体表现为“标明”、“转化”、“异化”和“多样化”等。

标记论;状语标记;地;标明;转化;异化;多样化

1 标记论

标记理论(markedness theory)是结构主义语言学的重要概念,从布拉格学派提出来以后就得到了很多语言研究者的关注,并获得了长足的发展。沈家煊(1999)研究了现代汉语当中的不对称现象,特别是否定与肯定形式的不对称现象,给用标记论解释汉语语言现象做出了一些示范。沈氏归纳了六条判别有标记项和无标记项的标准,并进一步将这六条标准抽象为:

无标记项:组合关系简单,聚合关系复杂。有标记项:组合关系复杂,聚合关系简单。

所谓组合关系简单,是指语言单位之间的结构构成简单显见;所谓聚合关系复杂,是指同样的语法范畴可能涵盖数目更大的内部成员,内部成员之间的个性更为纷繁复杂。

我们以现代汉语当中经常出现在状语后面的“地”作为考察对象,试图说明“地”的语法特点和功能,并以此作为验证标记论的语言实例。我们的考察不涉及“地”和“的”的字形问题,为了方便,统一记作“地”。

2 现代汉语状语的标记“地”

2.1“地”的语法化及其隐现

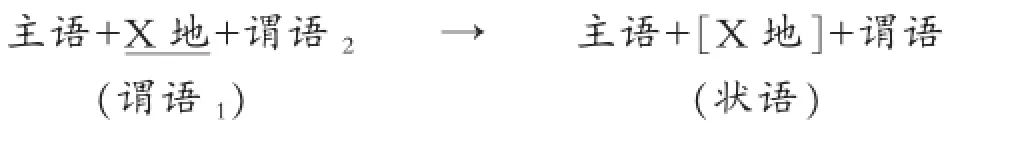

在近代汉语中,“X地”原是可以独立做谓语的,由于谓词的连用导致了语法上的重新分析,“地”逐渐语法化成为现代汉语中最为常见的状语标记,“地”的语法化过程简单来说就是这样:

在现代汉语中,“地”依然可以作为独立的谓语词尾,特别是在叠音形式做谓语时①以下例句除了本文作者自造的以外,余下的大多来源于华中师范大学语言与语言教育研究中心(Research Center for Language and Language Education)现代汉语语料库,以下简称RCLLE。:

[1]你看那边的那个高原的女孩儿,她只一个人冷清清地!她一边刈稻……(郁达夫《沉沦》)十来株高低不齐的树,都郁郁青青,映得满院阴阴地。(张恨水《金粉世家》)要卖,得痛痛快快地。(老舍《月牙儿》)

做独立谓语词尾的“地”的后面再连用其他谓词性成分时,就容易发生上述重新分析的语法化现象②下面“→”号之前分别是吕叔湘先生(1999)和刘月华(2001)的用例。:

[2]他自言自语地说“:一定要成功!”→

他自言自语,说“:一定要成功!”

他像年轻人一样地矫健。→

他像年轻人一样,非常矫健。

这时他很客气地提出三点要求。→

这时他很客气,提出三点要求。

她一只手拿着筷子,两眼直瞪瞪地瞅着火苗。→

她一只手拿着筷子,两眼直瞪瞪,瞅着火苗。

雪仍无声地往下飘着。→

雪仍无声,往下飘着。

我很喜欢他这种豪爽劲,便也毫无顾忌地发表意见。→

我很喜欢他这种豪爽劲,便也毫无顾忌,发表意见。

可见,“地”并非可有可无,它具有重大的语法价值。

2.2状语标记“地”的分布特征

作为状语标记“地”,它出现时形成的有标状语和不出现时形成的无标状语,二者明显具有标记论指出的一些区别性特征。

第一,有标状中结构组合关系复杂,聚合关系简单;无标状中结构组合关系简单,聚合关系复杂。

有标状语和中心语的组合主要借助于状语标记“地”,但二者之间的语法结构较为松散,有的可以插入其他成分,比如:

[3]他[自言自语地][喃喃]说道:“一定要成功!”

这时,他[很客气地][再次]提出三点要求。

雪仍[无声地][不停]往下飘着。

我很喜欢他这种豪爽劲,[毫无顾忌地][就][接着]发表意见。

不仅如此,有标状语有时还可以变换组合顺序,置于主语之前,或者小句之后,同时它和中心语之间的状中关系还是有可能保持不变,比如:

[4][轻轻地]我走了,正如我轻轻地来……(徐志摩《再别康桥》)

老秦又妒又恨,[渐渐地],她常常失眠、心悸、焦虑、恐怖……(CLL)

[慢慢地],叶帅的脸上有了些许红晕。(CLL)

他眯着眼,[懒洋洋地]。(张炜《柏慧》)

因为孤独,所以总想逃避点什么,[远远地]。(百合《哭泣的色彩》)蒋老太太说:“睡房看得见海。”[喜孜孜地]。(亦舒《流金岁月》)

尽管如此,有些位置不在主谓之间的成分对状语标记“地”的依赖性似乎更强一些,它们分析为状语的难度比较大,比如:

[5]楼里一点声音也没有,静悄悄地。(宗璞《红豆》)

驹子被挤到人群后,怔怔地。(尤凤伟《金龟》)

他让小鹿来喊我,急匆匆的。(张炜《柏慧》)

这些用例当中的“X地”只能理解成谓语,它们都较难回到动词谓语“没有、(被)挤、让/来”的前面去做状语,或者“回去”了之后句子的语义焦点会发生较大改变。

与之相反,无标状语和中心语的组合更为直接,句法位置固定,一旦和中心语结合,就不能再插入状语标记“地”;不仅如此,无标状语的类型比有标状语多得多,类聚合情况较为复杂。比如:

[6]老师[刚]走。(时间)

我[明天][再]来看你。(时间;频率)

[马上][从口袋里]掏出十块钱。(情状;处所)

孩子想[跟妈妈][一起]上街。(协同;情状)

[为革命事业]奋斗终身。(目的)

那[就][按领导的意思]办吧。(关联;方式)

小王[对这些个事情][都]毫无兴趣。(对象;范围)

我[的确][有点儿]看不起他。(语气;程度)

拿秤一约,[恰恰][正好]是十斤。(语气;数量)

从语义指向来看,必须带标记的状语自成一类,主要是语义指向主语的描写性状语;凡是语义指向不是主语的,一般都能以无标记的形式出现。无标状语的语义指向比较复杂。以动词“学习”为例,它前面可能出现的无标状语的语义指向相当复杂,有的还说不清楚其语义指向到底是什么;而状语必须以有标形式出现的则比较单一,大都指向动作发出者①下例左边一列有些还是可以使用标记“地”的,我们主要说的是右边一列基本上不能以无标的形式出现。:

[7][反复]学习(动作频率)

下流地学习

[及时]学习(动作情态)

乐观地学习

[曾经]学习(动作时间)

舒舒服服地学习

[成功]学习(动作结果)

傻傻地学习

[免费]学习(动作方式?)

鬼鬼祟祟地学习

[大量]学习(受事数量)

骄傲地学习

[广泛]学习(受事范围)

幸福地学习

第二,有标状中结构分布窄,使用频率低;无标状中结构分布宽,使用频率高。

有标状中结构一般只能充当句子的述语部分,一般不能再出现在其他的场合;无标状中结构则不仅可以充当句子的述语,还可以充当句子的定语。试比较:

[8]这个孩子非常地聪明。

*非常地聪明的孩子

非常聪明的孩子

这件事我真的不知道。

?真的不知道的事情

真不知道的事情

他猛地抓住我的手。

*猛地抓住的动作

猛抓的动作

导师明确地指出来三个问题。

?明确地指出来的问题

明确指出来的问题

下面是有标状语和无标状语对立的两个真实用例:

[9]逐渐地了解自然的现象、自然的性质……(毛泽东《实践论》)

辩证唯物论的认识运动——认识的逐渐深化的运动。(同上)

我定睛看着丈夫的眼睛,慢吞吞地告诉他我做了超,我们是个女儿。(池莉《怎么爱你也不够》)

老婆子在慢吞吞说话的同时观察了辣辣。(池莉《你是一条河》)

第三,有标状中结构语法意义单纯,无标状中结构语法意义复杂。

无标状语在意义上往往会发生引申,造成大量意义高度凝练、隐喻特征复杂的类似复合词的形式,状语和中心词之间的语义关系有的难以分析,例如②下面是吕叔湘先生(1966)的用例。:

[10]新造,暗笑,满以为,强占,干瞪眼,空忙,干洗,生擒,穷忙,苦笑

2.3状语标记“地”的语法功能

“地”的语法功能主要是用以确立状语和中心语之间的语法关系,具体体现在以下几个方面。

2.3.1首先,作为现代汉语中状语标记的“地”,具有标明状中组合关系的功能。

有“地”时状中关系明确,没有“地”时状中关系则可能不明确。我们可以将“地”的这一语法功能称之为“标明”功能。

现代汉语中,带词缀的派生词“X性”既有可能修饰动词,构成状中关系;也有可能修饰名词,构成定中关系。问题是现代汉语有些词到底是动词还是名词,或曰“名动词”,情况本身就相当复杂,如果这些词前面的“X性”有标记“地”,一定是状中关系无疑,“地”之后的词应该是动词;但是如果没有了标记“地”,就很有可能变成定中关系。我们以朱德熙先生(1982)明确指出的“计划、研究、分析”等名动词为例,观察它们与有“地”和无“地”的“X性”组合之后的情况。我们检索了北京大学中国语言研究中心的现代汉语语料库(以下简称CCL)①http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai.,并以“X性(地)+名动词”是否能后加宾语作为判断该结构是状中关系还是定中关系的标准,情况如下②书面语中状语标记“地”有时也写作“的”,“地”和“的”的字形不影响我们这里的讨论。:

(表1)

检索结果当中的4例不带宾语的“X性地+名动词”其实也是状中结构,因为它们都出现在“进行,会,要”等词的后面:

[11]并针对中国食品安全中的重点问题、重大事件进行针对性地研究,提出解决问题的方案

和建议。

现在,对美国标榜的东西,我们会更加理性地分析,因为我们看到现实中美国践踏人权的

事大量存在。

那么,转向民族音乐学,要理性地分析,理性地归纳、研究。

带了宾语的2例“X性+名动词”是:

[12]目前要根据市场需要,实行指导性计划蔬菜生产……③这个例句高度怀疑是病句。

大老板们,理性分析起什么事来,莫不像刀片一般锋尖闪闪,……

考虑到上述语料库主要是时政、新闻等语料,很多用例都是重复出现的,可能存在某种缺陷,我们又对RCLLE进行了检索。后者的语料来源主要是文艺作品,这次我们主要关注“计划、研究、分析、影响”这四个词的“X性+名动词”问题,结果检索到的十数例,无一例外,全部都是不带宾语的。可见,我们感觉上认为“X性地+名动词”和“X性+名动词”好像没有什么太大的区别,实际上它们有着非常明显的语法分工,“地”作为状语标记并非可有可无:有“地”倾向于构成状中结构,没有“地”倾向于构成定中结构。

再比如,我们已经知道,现代汉语中相当数量的副词是由形容词发展而来的④参见张谊生(2000)。,这些词经过长时间与动词的连用,与动词之间的状中关系逐步稳定下来并发生了语义上的引申后,就出现了所谓某些副词做状语一般不带“地”的现象;但是与此同时,这些词在状中关系不明确的情况下,“地”的出现则是强制性的。比如①下例有些例句是否成立不太确切。事实上,根据我们对语料的检索,完全不能带“地”做状语的副词数量非常有限。:

[13]肯定

?这个问题,他肯定地知道→这个问题,他肯定知道

他(很)肯定地说……→*他(很)肯定说……→他很肯定,说……

绝对

?这件事,他绝对地不知道→这件事,他绝对不知道

他(非常)绝对地断言…… →*他(非常)绝对断言……→他非常绝对,断言……

实在

?这实在地说不过去→这实在说不过去

他(很)实在地回答说…… →*他(很)实在回答说……→他很实在,回答说……

这个现象非常有意义,用形容词、副词的兼类现象或者刘月华(2001)的“描写性”都还不太好解释,倒不如说“地”有一个作用,那就是标明状中关系。这种“标明”的功能是强制性的,它的存在使状中关系在语表上变得更为明确。

2.3.2其次,“地”还具有将动补结构强制转化为状中结构的功能。

我们知道,现代汉语中有相当一部分被称为“心理活动动词”的词,我们以能否进入“很+V+O”格式作为标准②“很”代表一类表示程度的副词,比如“深(恨)、特(想)、尤(忆)、亟(望)”等。,可以大致确定这些词的范围。这些词还可以分为单音节和双音节两类,单音节的主要有“爱,懂,服,恨,悔,记,惊,敬,恐,明,念,怒,怕,盼,望,恶(wù),喜,想,谢,信,厌,疑,忆,忧,怨,愿”等,语感很明确地告诉我们,单音节的心理活动动词只能做动补结构中的“动”,基本上不能做状中结构中的“状”;但是,双音节的心理活动动词情况就不一样了。我们选取了与这些单音节心理活动动词相应的48个双音节心理活动动词作为观察对象,然后把这些动词加上状语标记“地”或者补语标记“得”,放到CCL中进行检索。在对检索结果进行筛选之后,我们发现,其中有37个双音节心理活动动词做状中结构中状语的能力要显著高于做动补结构中心语的能力,情况和单音节的大相径庭:

[14](1)倾向于带“地”的双音节心理活动动词:担心,懂得,放心,愤怒,感激,感谢,高兴,关怀,关心,害怕,怀念,怀疑,激动,惊恐,满意,满足,迷信,明白,轻视,伤心,生气,失望,熟悉,讨厌,同情,同意,希望,喜爱,相信,小心,欣赏,愉快,愿意,赞成,注意,尊敬,尊重

(2)倾向于带“得”的双音节心理活动动词:反对,感动,了解,理解,喜欢,支持,重视

(3)倾向不明显的双音节心理活动动词:爱好,欢迎,盼望,热爱

虽然受到单音节的心理活动动词在语义上强烈的影响,上例中的第一组动词基本都能像相应的单音节词一样做动补结构中的“动”,后面再跟上补语标记“得”及其补语;但是,它们也都能较为顺利地将其后的“得”改换成状语标记“地”,充当状中结构中的“状”,是“地”将动补结构强制转化为相应的、语义变化不大,但语法结构差异巨大的状中结构。试观察③下例左边一列都是CCL的真实例句。:

[15]担心得吃不下饭、睡不着觉→担心地吃不下饭、睡不着觉

愤怒得拍案而起→愤怒地拍案而起

感激得热泪纵横→感激地热泪纵横

感动得偷偷地痛哭→感动地偷偷地痛哭

高兴得站在房间中央转了一圈→高兴地站在房间中央转了一圈

关心得入细入微→关心地入细入微

(人在高树上会)害怕得发抖→(人在高树上会)害怕地发抖

激动得站起来→激动地站起来

惊恐得彻夜难眠→惊恐地彻夜难眠

迷信得粗鄙不堪→迷信地粗鄙不堪

伤心得连钢笔都捏不住→伤心地连钢笔都捏不住

(父亲竟)生气得骂母亲→(父亲竟)生气地骂母亲

失望得弯下嘴角→失望地弯下嘴角

熟悉得如数家珍→熟悉地如数家珍

讨厌得要呕吐→讨厌地要呕吐

同情得几乎哭了出来→同情地几乎哭了出来

上述现象告诉我们,“地”的语法功能不仅在于将状语标记出来、突出出来,还在于在一定条件下将某些动补结构强制转化为状中结构,是为“地”的第二项重要语法功能。

2.3.3再次,作为状语标记的“地”还具有异化状语和中心词之间的语义关系的作用。

对于上面的这些心理活动动词而言,使用动补结构,动词和补语之间的关系非常明确,补语基本上是动作的状态或结果;但是,使用状中结构时,状语和中心词之间的偏正关系有时是不明确的。仔细观察上例中右边一列的例句,我们会发现,事实上与其说两个谓词之间是一正一偏的状中关系,倒不如说两个谓词之间存在着时间上“状在先,心在后”的顺序,它们之间本来是并列的语义关系,是“地”强制性地将这种并列关系异化成了偏正关系:

[16]担心地吃不下饭、睡不着觉→很担心,(然后)吃不下饭、睡不着觉

愤怒地拍案而起→很愤怒,(然后)拍案而起

感激地热泪纵横→很感激,(然后)热泪纵横

感动地偷偷地痛哭→很感动,(然后)偷偷地痛哭

高兴地站在房间中央转了一圈→很高兴,(然后)站在房间中央转了一圈

关心地入细入微→很关心,(而且)入细入微

(人在高树上会)害怕地发抖→(人在高树上会)很害怕,(而且)发抖

激动地站起来→很激动,(然后)站起来

惊恐地彻夜难眠→很惊恐,(而且)彻夜难眠

迷信地粗鄙不堪→很迷信,(而且)粗鄙不堪

伤心地连钢笔都捏不住→很伤心,(简直)连钢笔都捏不住

(父亲竟)生气地骂母亲→(父亲竟)很生气,(然后)骂母亲

失望地弯下嘴角→很失望,(然后)弯下嘴角

熟悉地如数家珍→很熟悉,(像)如数家珍(一样)

讨厌地要呕吐→很讨厌,(简直)要呕吐

同情地几乎哭了出来→很同情,几乎哭了出来

当然,带“地”的状语和中心词之间的结合是有基础的,这一基础在于状语和中心词都是针对同一陈述对象的:陈述对象是同一个主语的两个词,不论是动词还是形容词,或者其他什么谓词性的语言单位,在“地”的作用下,都有可能形成状中关系。这样形成的状中结构在语义上可能是动作状态和动作之间的修饰与被修饰的关系,也可能是动作之间的时间先后关系,不仅心理活动动词和动词之间的并列关系可能被异化成偏正的关系,一般的形容词或其他谓词性语言单位也可能受“地”的作用,从与谓语中心词相当的地位上被异化成状语。异化语义关系的形式方法就是加入状语标记“地”,这也是刘月华(2001)感受到的一类状语必须带“地”的真实原因①刘月华(2001)的表述是“描写动作者的一般都要用‘地’。”。

2.3.4最后,“地”的语法功能还体现在使状语和中心词之间的语义关系多样化上。

刘月华(2001)提及另一类必须带“地”的状语时指出,“有的形容词,总是描写已经发生的动作,后面要用‘地’”。这种观察是准确的,但是并没有揭示其原因。我们认为,在现代汉语里,正是因为“地”的语法作用,相当一部分——不仅仅是形容词——指向谓语动作结果的语言单位,也可以在“地”的作用下居于状语的位置,“地”将状语和中心词之间的语义关系多样化了。例如:

[17]非常荣幸地邀请到(动作造成的施事的结果)

万分兴奋地发现(动作造成的施事的结果)

心力交瘁地创造(动作造成的施事的结果)

横七竖八地堆放着(动作造成的受事的结果)

狗血淋头地骂了一顿(动作造成的受事的结果)

满身是汗地跑了一圈(动作造成的受事的结果)

也就是说,状中关系本来应该是修饰与被修饰的关系;但是,由于“地”的强制性作用,状语和中心语之间不仅可能存在修饰与被修饰的关系,还有可能是时间上的“状在先,心在后”的关系,如例[15]所示;甚至有可能是如例[17]所示那样的“状在后,心在先”的语义关系。不仅如此,状语和中心语之间的语义关系还有可能是并列性的强调与被强调的关系,也是在“地”的强制性作用下,才形成了语表形式统一、语义关系多样的状中关系。如:

[18]公开地宣布,仔细地端详,热烈地欢迎,秘密地窃取,彻底地粉碎,突然地爆发,快速地奔驰,慢慢地感化,广泛地流通,大大地敞开,痴痴地傻笑,狠狠地毒打,消极地怠工,热情地款待,轻轻地抚摸,无礼地顶撞,认真地审阅,欢欣地雀跃,轻微地颤抖,麻木地昏睡

上面这些强调性的状语和动词谓语在语义上有重叠的部分,它们是在强调动词谓语已经包含了的某个义素,在语值上不负载新的信息。它们都有一个共同特点,就是不能后置做该动词的补语,因为那样就不符合中补结构语义重心居后的汉语惯常格局。

3 结语

综上所述,我们完全可以得出结论,“地”在现代汉语中是一个重要的语法标记,其分布特征具有一般语法标记的普遍性特点;“地”最重要的语法功能是帮助建立状中关系,主要体现为:标明状语,将动补结构转化为状中结构,异化状语和中心词之间的语义关系,使状语和中心词之间的语义关系多样化等。“地”建立状中关系的功能是强制性的,它能将原本和谓语中心词在语义上没有修饰与被修饰关系,只有时间顺序上的先后关系以及强调与被强调关系的语言单位,强制标注成为状中关系。重视“地”作为语法标记的特征与功能,不仅有利于我们认识状语和中心词之间的语法和语义关系,也有利于我们进一步深入探讨状语和补语应对互易的问题。

[附注]本文得到了华中师范大学自由探索项目“基于标记论的现代汉语状补应对问题研究”(项目编号:CCNU 16A06044)以及武汉大学自主科研项目“基于本体演化的汉语空间移动事件触发词研究”(项目编号:2012YB 019)的支持。

[1]刘月华,潘文娱,故韡.实用现代汉语语法[M].北京:商务印书馆,2001.

[2]吕叔湘.单音形容词语法研究[J].中国语文,1966,(2).

[3]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[4]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[5]邢福义.现代汉语(全一册)[M].北京:高等教育出版社,1991.

[6]杨明义.现代汉语状之于动的羡余现象探略[J].南开学报,1999,(4).

[7]张谊生.现代汉语副词研究[M].上海:学林出版社,2000.

[8]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[责任编辑:熊显长]

H146

A

1001-4799(2016)04-0082-07

2016-02-28

曲抒浩(1977-),女,山东栖霞人,华中师范大学文学院2010级博士研究生,华中师范大学国际文化交流学院讲师,主要从事现代汉语及对外汉语教学研究;李向农(1955-),男,湖北汉阳人,华中师范大学文学院教授、博士生导师,主要从事语言学及应用语言学研究。