鄂东民间童谣兴手法研究

2016-08-12王金禾

王金禾

(黄冈师范学院文学院,湖北黄冈438000)

鄂东民间童谣兴手法研究

王金禾

(黄冈师范学院文学院,湖北黄冈438000)

鄂东民间童谣具有较高的审美认知价值和文化认知价值。这可从其对《诗经》所开创的“兴”文化传统的继承上得到印证。鄂东民间童谣在兴手法的使用上特征鲜明,如兴手法使用比例高,“兴象”丰富;以动植物类兴象为主体,动物类兴象中鸟类兴象占优势,植物类兴象中草木兴象占优势;兴象具有鄂东地域文化特征和儿童文化特征等。“兴”在鄂东民间童谣中有多方面的作用,如确定韵脚,增强童谣的韵律美;起象征作用,使童谣立意含蓄巧妙;具有比喻作用,增强了形象的生动性;能渲染情调,使童谣诗味浓郁;能引发儿童兴趣,帮助儿童展开想象等。鄂东民间童谣中的“兴象”具有丰富的文化内涵,鸟类兴象和植物兴象分别表达了“婚姻、亲情、孝道”和“家族兴旺、亲情谐美”的主题模式,反映了鄂东民众古老的原始崇拜观念。

鄂东民间童谣;兴手法;文化内涵

鄂东民间童谣是指以鄂东方言为载体、以鄂东青少年儿童为传唱主体的原生态歌谣。鄂东民间童谣具有较高的审美认知价值和文化认知价值。其审美认知价值表现为它与中国文学的源头及经典——《诗经》的契合性;其文化认知价值表现为它所涵载的文化意蕴的丰富性和深刻性。“兴”和“兴象”是国人研究我国第一部诗歌总集《诗经》时,对其表现手法所作的总结。所谓“兴”,指“先言他物以引起所咏之词”[1]4,故又被称为“起兴”。而“用以起兴的物象”[2],就是“兴象”。如果说“兴”是由客观事物触动主观情志,从而塑造主客统一、物我相谐的艺术形象的话,那么“兴象”则是“兴”中触动主观情志的客观事物[3]。“兴”和“兴象”既是《诗经》重要的表现手法和构成内容,也是我国其他诗歌重要的表现手法和构成内容,作为诗歌王国中的一朵小葩,鄂东民间童谣也不例外。本文从考察鄂东民间童谣兴手法使用的角度,对其审美认知价值和文化认知价值进行阐发。

一、鄂东民间童谣兴手法的特征

为了更清楚地了解鄂东民间童谣中“兴”及“兴象”使用的情况,笔者以所搜集到的450首鄂东民间童谣为考察对象,对相关情况进行了统计,结果详见表1至表7。

(表1) 鄂东民间童谣中“兴”及“兴象”使用情况表(数字计算采用四舍五入法,精确到0.001)

(表2) 鄂东民间童谣中的“兴象”种类及其比例表(数字计算采用四舍五入法,精确到0.001)

(表3) 鄂东民间童谣中的动物兴象及其比例表(数字计算采用四舍五入法,精确到0.001)

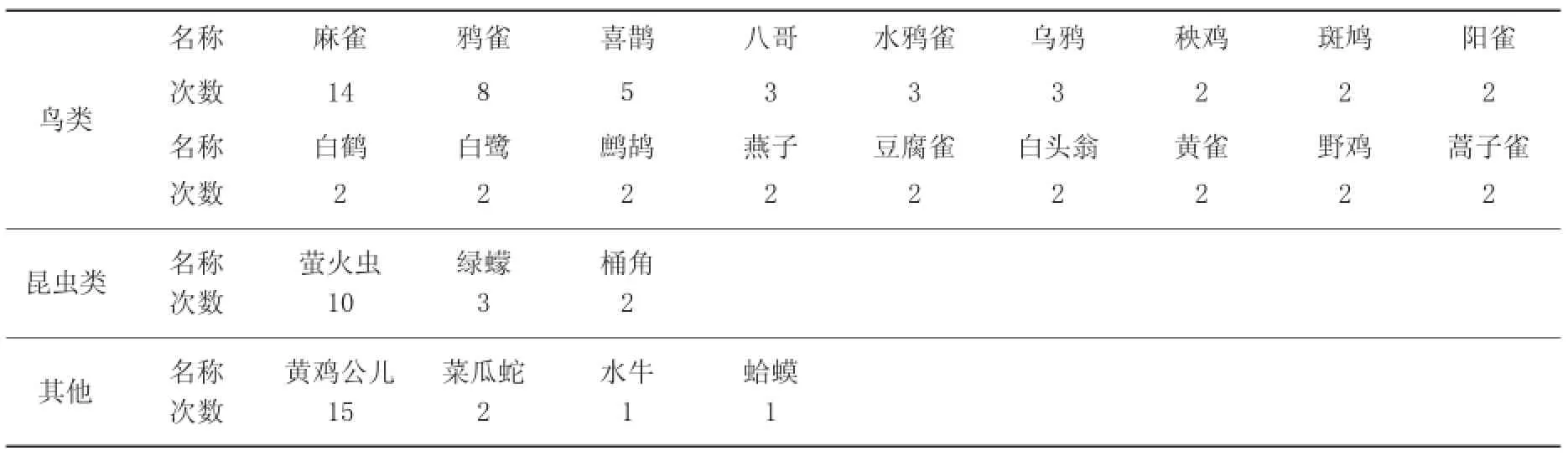

(表4) 鄂东民间童谣中的动物兴象及其出现次数表

(表5) 鄂东民间童谣中的植物兴象及其比例表(数字计算采用四舍五入法,精确到0.001)

(表6) 鄂东民间童谣中的植物兴象及其出现次数表

(表7) 鄂东民间童谣中的天体和自然现象类兴象及其出现次数表

上述表中的数据显示出鄂东民间童谣在“兴”及“兴象”的使用上具有如下特征:

1.兴手法使用比例高,兴象丰富。表1显示:在受考察的450首鄂东民间童谣中,有237首使用了兴手法,所占比例高达52.7%;共出现兴象91种,各种兴象累计出现248次;兴象范围涉及广泛,有动物、植物、天体和自然现象等。

2.以动植物类兴象为主体。表2显示:在受统计的鄂东民间童谣所出现的91种兴象中,动植物兴象共有61种,占兴象总数的67.1%;动植物兴象共出现174次,占各种兴象出现总次数的70.2%;动物类兴象有25种,占各种兴象总数的27.5%,共出现91次,占各种兴象出现总次数的36.7%;植物类兴象有36种,占各种兴象总数的39.6%,共出现83次,占各种兴象出现总次数的33.5%。

3.动物类兴象中鸟类兴象占优势。表3和表4显示:在动物兴象中,鸟类兴象最多,有麻雀、鸦雀、喜鹊等18种,占整个动物兴象的72%;各种鸟类兴象共出现60次,占动物兴象出现总次数的66%。

4.植物类兴象中草木兴象占优势。表5和表6显示:鄂东民间童谣中的植物类兴象主要包括草木类兴象、粮食蔬菜类兴象和花卉类兴象三大类,其中草木类兴象数量最多,有毛楂树、泡桐树、茅针儿等19种,占整个植物类兴象的52.8%;各种草木兴象共出现44次,占植物兴象出现总次数的60.3%。

5.兴象具有鄂东地域文化特征。表4和表6显示,鄂东民间童谣中的“兴象”具有鄂东地域文化特征。如多次出现的兴象“毛栗树”便具有浓郁的鄂东地域文化特征。毛栗树是遍布于鄂东北部山区的一种野生栗树。毛栗树嫁接长成的树木叫板栗树。板栗树在鄂东的栽培历史非常悠久,可以追溯到春秋、战国以前。毛栗果子和板栗果子在粮食短缺的年代对于缓解鄂东人的饥荒曾起到了重要作用,鄂东人所谓的“一年板栗半年粮”即是明证。至今,毛栗树和板栗树仍是具有鄂东地域文化特征的风景,鄂东也因此成为享誉中外的“板栗之乡”。鄂东民间童谣中富有地域文化特征的兴象还有桐子树、泡桐树、毛楂树等。

6.兴象具有儿童文化特征。表4、表6和表7显示,鄂东民间童谣中的“兴象”具有儿童文化特征。如多次出现的“茅针儿”便承载着丰富的儿童文化内涵。茅针儿是茅草的花芽,形状如未抽的麦穗,幼嫩时可食用。茅草是鄂东山区随处可见的植物,每年三月,茅草便抽出甘甜可口的嫩穂,这对于嘴馋的孩子来说,自然有着无法抗拒的力量。所以每当茅针儿抽穗时节,孩子们总会欢呼雀跃地奔向田野采食茅针儿。童心烂漫的孩童们将采摘的茅针儿一根根衔接起来,缠绕成饼状,一边做着游戏,一边吟诵着童谣。至今,在20世纪五六十年代出生的人们的记忆中,还珍藏着儿时采摘茅针儿、念诵《茅针儿歌》的情景。茅针儿已经不是一种纯粹的植物,也不再是鄂东儿童的美食,而是承载着特定年代美好记忆和情怀的特殊物象。鄂东民间童谣中富有儿童文化特征的兴象还有甜菜杆儿、黄鸡公等。

二、鄂东民间童谣中“兴”的作用

1.确定韵脚,增强童谣的韵律美。鄂东民间童谣中的“兴”都具有“确定韵脚”的作用,童谣因此节奏明快,音韵和谐,朗朗上口,好诵易记。如《团二姐织绫罗》:“鸦雀窝[o21],团罗罗[lo42],团二姐织绫罗[lo42]。织一个[ko25],送大哥[ko21]。织两个[ko25],送二哥[ko21]。”①本文中的鄂东民间童谣用例来自以下几方面:(1)为笔者及学生通过田野调查所得。(2)为文化部组织编写的《中国歌谣集成·湖北卷》中所收录。(3)通过网络搜集所得。文中不一一标注出处。起兴句“鸦雀窝,团罗罗”中的“窝”和“罗”,确定了童谣的韵脚,下文中的韵脚“罗”、“个”、“哥”依次相押鄂东方言韵[o],童谣韵律流畅舒展。又如《细米柞儿朵朵儿开》:“细米柞儿,朵朵儿开,爹爹讨个细老奶。头又大,嘴又歪,翘着屁股肯上街[kai21]。”起兴句“细米柞儿,朵朵儿开”确定了童谣的韵脚:“细米柞儿”句中的“柞”与“头又大”句中的“大”相押发花辙;“朵朵开”句韵脚“开”与“爹爹讨个细老奶”、“嘴又歪”、“翘着屁股肯上街”等句韵脚“奶”、“歪”、“街[kai]”相押怀来辙,童谣韵律流转谐美,朗朗上口。

2.起象征作用,使童谣立意巧妙含蓄。象征是借某一具体事物的外在特征,寄以某种深邃的思想,或表达某种有特殊意义事理的手法。象征的本体意义和象征意义之间本没有必然的联系,但是通过作者对本体事物特征的突出描绘,会使人们产生由此及彼的联想,从而领悟出作者要表达的含义。鄂东民间童谣中的“兴”大多具有象征作用,童谣因此立意巧妙而含蓄。如《白菜叶儿片片黄》:“白菜叶儿,片片黄,我爷接了个后来娘。生个弟弟要我驮,倒屎泼尿里外忙。胖弟吃的糖拌粥,我吃烂菜苦断肠。”“爷”,指父亲。“接”,娶。“后来娘”,指继母。起兴句“白菜叶儿,片片黄”在引发下文的同时,具有象征作用:“片片黄”既是对“白菜叶儿”外在情状的描写,又是对“我”生活现状的象征[4]。又如《地儿菜满地枯》:“地儿菜,满地枯,高高兴兴嫁细姑。细姑命不好,嫁个驼背佬。上山要人牵,下山要人驮。过路客人莫笑我,这是媒人害了我。”“细姑”指年龄小的姑姑。“地儿菜”,即荠菜。春天的“地儿菜”本是充满生机,给人以希望,然而却是枯萎一片,那景象让人慨叹。“细姑”的出嫁就如同这“地儿菜”一样:媒人说媒时给人以希望和期待,出嫁时敲锣打鼓,“高高兴兴”,而婚后生活却如同枯萎的地儿菜一般,没有生机,没有希望。童谣用地儿菜的枯萎来象征细姑的婚后生活,立意巧妙,含蕴深长。

3.具有比喻作用,增强形象的生动性。鄂东民间童谣中有的“兴”含有“比”的成分,兼有比喻作用。如《黄鸡公儿尾巴儿拖》:“黄鸡公儿嘞,尾巴儿拖嘞。三岁的伢儿嘞,会唱歌嘞。不是爷娘教给我嘞,自家聪明谣来的歌嘞。”“黄鸡公儿”既是兴象,又是喻体。鄂东民间将小男孩儿的生殖器叫“鸡儿”,“黄鸡公儿”便是对农家正在发育成长的小男孩儿的隐喻,其喻意为农家男孩儿就像“黄鸡公儿”那样将来要担负起传宗接代的职责。“比”与“兴”水乳交融,自然巧妙,生动形象。再如《竹子歌》:“竹子爷,竹子娘,我跟竹子一般长。竹子长大做树杪,我长大了做人王。”“竹子”既是兴象,又是比喻。“树杪”即“树梢儿”。“人王”为“人中王者”。因为竹子生长速度比其他树木更快,在竹子和树木交杂的林子里,竹梢总会比树梢高出很多而成为这片林子的“树梢儿”,引领着成长的先机。童谣以“竹子”比喻鄂东农家少年定能成长为“树梢儿”,成为“人王”。

4.能渲染情调,使童谣诗味浓郁。鄂东民间童谣中有的“兴”具有渲染情调、增强诗味的作用。如《月亮歌》:“月亮哎,团么么。爹打鼓,婆唱歌。伢儿哭,要摇窠。”“团么么”,形容月亮大而圆。童谣以“月亮”起兴,通过对月亮形态的摹写,渲染出充满诗情画意的情调。再如《请仙姑》:“正月正,麦草青,我请仙姑来看灯……花灯闹得螺螺转,我请仙姑下凡尘……一朵莲花就地开。”起兴句烘托出一个充满生机、富有浪漫情怀的美好世界。

5.能引发儿童兴趣,帮助儿童展开想象。鄂东民间童谣中的“兴”具有引发儿童兴趣、帮助展开联想和想象的作用。如《亮火虫儿》:“亮火虫儿,满天飞,飞来飞去捉乌龟。乌龟冇捉到,飞去吃茅草。茅草冇开花……”“亮火虫儿”,即为萤火虫。童谣以孩子们喜爱的“亮火虫”起兴,在引发儿童兴趣的同时,使儿童对所咏事物产生了丰富的想象。再如《桶角曰天多长》:“桶角曰,天多长。么事天?皇天。么事皇?洞庭黄。么事洞?老虎洞……”“桶角”,即蟋蟀。“曰”,音[με213],喊叫的意思。“天多长”意思是蟋蟀的叫声拖得很长很长。桶角是鄂东乡间夏秋季节常见的一种昆虫,因善跳跃、好打斗为儿童所喜爱。童谣以儿童喜爱的蟋蟀的叫声起兴,儿童被吸引,并很快展开想象的翅膀,畅游于童谣世界之中。

总之,鄂东民间童谣中,“兴”具有多方面的作用,并且这些作用不是彼此孤立的存在,而是处于相互融合、此中有彼、彼中有此的状态之中。

三、鄂东民间童谣“兴象”的文化内涵

诗歌中的“兴象”往往不再是自然形态的客观物象,而是具有文化属性的艺术形象,正如日本学者白川静说:“古代的歌谣并非站在那种日常的立场上歌唱的,必须看到在它的发想中包含着更深刻的意义。”[5]92在对鄂东民间童谣兴手法研究的过程中,笔者发现,那些用以起兴的兴象中总是“包含着更深刻的意义”,这些“更深刻的意义”与“所咏之词”之间总是或隐或现地存在着某种关联,而且这种“关联”总是处于一种固定的模式之中。

(一)动植物兴象及其主题模式

1.鸟类兴象与婚姻、亲情、孝道主题。总观鄂东民间童谣中的鸟类兴象,其所表现的主题无不与婚姻、亲情、孝道有关,从而构成鸟类兴象与婚姻、亲情、孝道的主题表达模式。

几乎所有涉及婚姻主题的鄂东民间童谣都是用鸟类为兴象起兴的。如《麻雀歌》:“麻雀叫,唧唧唧,娘豢女儿十六岁。娘啊娘,我要花衣裳。嫂哇嫂,我要红裙配绿袄。我要大哥背上轿,我要二哥送到鼓儿庙,我要三哥打旌旗,我要四哥放大炮。细细姑儿好热闹。”“豢”,念[k‘an33],生、养的意思。童谣取“麻雀”为兴象,通过对麻雀叫声的模拟起兴,以待嫁女子的口吻叙述了置办嫁衣嫁妆的情形和热闹的送嫁场面。又如《秧鸡儿叫》:“秧鸡儿叫,尾巴儿翘。郎伢细,姐儿生焦。姐儿莫生焦,过了三年一样高。”“郎伢”和“姐儿”为鄂东方言称谓语,分别指未婚夫和未婚妻。“细”,这里指未婚夫的年纪小。“生焦”,生气。“秧鸡”,一种生活在沼泽地带的鸟类,形状似鸡,鸣声响亮。童谣取“秧鸡”为兴象,通过对秧鸡儿叫声的模拟和鸣叫时身体情状的描绘,引出对等郎媳婚姻生活的描写,反映了封建婚姻制度下等郎媳不幸福的婚姻生活和悲苦复杂的心理。

用鸟类兴象表达亲情和孝道主题的鄂东民间童谣作品较多,如《水鸦雀》:“水鸦雀,跳花园。大姐捉,二姐拦,三姐烧水四姐挦,五姐六姐把油盐,七姐八姐端花碗。端到桌上自家搛,要吃精的兜底操,要吃肥的面上拈。”“挦”,音[tɕian31],拔毛。“自家”,自己。“搛”,念[k‘an31],用筷子夹取。“精的”,瘦肉。“兜底”,里面。“操”,念[ts‘ao35],翻动。“肥的”,指脂肪多的肉。“拈”,用筷子夹取。“水鸦雀”是一种栖息于鄂东山区的水鸟,肉可食用。童谣以水鸦雀为兴象起兴,描写了众姐妹捕捉、烹食水鸦雀的情景,表现了亲情的力量和温暖。再如《阳鸦雀》:“阳鸦雀,尾巴长,哪有女儿不歉娘?打开窗子望月亮,打开大门哭一场。白日歉得不掇碗,夜歇歉得不上床。”“歉”,思念。“阳鸦雀”,一种山鸟。童谣以阳鸦雀为兴象,描写了出嫁女儿对母亲的思念,吟咏的既是亲情,也是孝道。

2.植物兴象与家族兴旺、亲情谐美的主题模式。“就现存最古老的诗歌来看,以树木为‘他物’起兴的诗,其‘所咏之词’多是有关宗族乡里之思和福禄国祚观念的”[6]36。鄂东民间童谣也大致如此。总观鄂东民间童谣中的植物兴象,其所表现的主题主要有两种:一是表现家族的兴旺,二是表现亲情的谐美。

鄂东民间童谣中,以植物作为兴象来吟咏家族兴旺、亲情谐美的作品俯拾皆是。如《泡桐树下好人家》:“泡桐树儿,泡桐杈桠,泡桐树下好人家儿。豢的儿,会写字。豢的女儿,会绣花儿。清末儿绣个团团朵,夜歇绣个牡丹花儿。牡丹花上一只鹅,一飞飞过大江河。接大哥回来织细布,接二哥回来织绫罗。你的绫罗冇得我的长,我的绫罗搭到三间瓦屋梁。”“桠”,音[ŋa21],指泡桐树树干上分出来的较小的茎。“人家儿”,音[ʐən42·kar],指家庭。“清末儿”,白天。“夜歇”,夜晚。泡桐树是过去鄂东农村常见的一种树木,因具有良好的经济价值和使用价值而为鄂东农家所必栽。泡桐树易栽好活,发桠多而快,不需要多长时间便长得枝繁叶茂。童谣以“泡桐树”为兴象,暗喻鄂东农家像泡桐树的枝桠一样,子孙多而才,家业学业兴旺发达。“儿”“会写字”,意指男儿的书读得好。书读得好,那就可以会成为国家的栋梁之才。“女”“会绣花”,意指女子心灵手巧。既然心灵手巧,那一定能成为贤妻良母。儿女能耕会读,这对于以“耕读传家”为家族发展模式的中国传统社会来说,便是家族兴旺发达的具体表现。再如《豇豆藤饭豆藤》:“缸豆藤,饭豆藤,我和家婆门对门。家婆接个花大姐儿,我屋的接个癞痢头。癞痢头,会擀面,擀得锅里团团旋。爹一碗,婆一碗,细兄儿细弟儿伙一碗。”“家婆”,即外婆。“接”,娶。“花大姐儿”,漂亮的新媳妇儿。“屋的”,指家里。“瘌痢头”,指头上长了黄癣的人。“团团旋”,指面条在沸水中来回转圈儿。“爹”,这里指祖父。“婆”,这里指祖母。“细兄儿”和“细弟儿”指年纪小的弟弟。“伙”,“共”的意思。“伙一碗”,就是细兄儿和细弟儿共吃一碗面条。童谣以“豇豆藤”和“饭豆藤”两种植物兴象起兴,通过对与外婆“门对门”的亲戚加邻里关系和亲人间吃面条情景的描写,表现了与外婆家如同藤蔓一般相互缠绕、不可分离的骨肉亲情。

以植物为兴象表现家族兴旺、亲情谐美主题的鄂东民间童谣还有不少,如《毛楂树矮矮梭》、《桐子树开白花》、《汗菜籽儿黑麻麻》、《韭菜地开白花》、《细米柞儿朵朵儿开》、《映山红》、《甜刺杆儿脆嘣嘣》、《蛾眉豆儿两头尖》、《白菜蔸蔸黄》、《小白菜地里黄》、《茅针儿歌》、《黄豆芽绿豆芽》、《蚕豆叶豌豆芽》等,都是流传甚广的篇章。

(二)动植物兴象及其原始崇拜

通过上文的分析,我们知道,在鄂东民间童谣中,那些以“兴象”的方式出现的动植物,不再仅仅具有动物学、植物学上的意义,人们还赋予它们以丰富的来自人类自身思维活动的文化涵义,从而使这些动植物成为了某种文化的特殊载体,承载着丰富的社会意义。荣格说:“人类的心灵是一切科学与艺术之母。”[7]145任何文学形式同人的心理是密不可分的,鄂东民间童谣中兴象的选择和使用也如此。鄂东地处大别山腹地,动植物种类繁多,为什么鄂东民间童谣中不用彼物,而要用此物作为兴象呢?为什么这些兴象与某些主题之间存在特定的关联,甚至构成一种固定的表达模式?这显然不是一种偶然或个别现象,其中肯定存在某种历史文化渊源。那么,这些“兴象”的背后到底隐藏着什么样的文化渊源呢?

西方原型批评理论为我们解开其中的谜团提供了理论依据。所谓原型,即“集体无意识”[8]5,是对一个民族的文化与艺术具有规范和启示意义的心理结构。它“是人类千百年来发展演化过程中的精神积淀物,是人类代代相传下来的原始痕迹,作为一种心灵的虚像(vitual image),它先天地预存在每个个体的精神意识之内,并给个人的行为提供一套预先形成的形式”[9]。因为原型经历了历代祖先无数心灵生活的积淀,所以它无一例外地有着深刻的象征意义[10]76。“原型的具体内容制约着诗人的情感表现空间。因此诗词中兴象的多样细微和反复运用,不仅是祖先精神的遗存,也是人们在生活实践中不断积淀的情感体验和心理图式”[11]。传统民间歌谣中的“兴象”是中国文化中最古老的原型形式,其中隐藏着深刻的生命事实,它之所以具有经久不衰的魅力,就是因为保留了原型的特色。鄂东民间童谣也是如此,那些反复出现的动植物兴象就是鄂东文化中古老的原型形式,它所蕴含的丰富而独特的有关人类文化的主题,正是鄂东先民在生活实践和生产斗争中不断积淀的情感体验和心理图式。

1.鸟类兴象与原始崇拜。

(1)鸟类兴象与鸟图腾崇拜。鄂东民间童谣中,那些本不具备任何观念意义和社会属性的鸟类,与亲情、孝道等社会观念联系在一起的文化现象,反映了鄂东民众古老的鸟图腾崇拜意识。图腾崇拜是原始宗教的一种重要形式。“图腾”一词来源于印第安语“totem”,意思为“亲属”或“它的亲属”。原始人不懂得男女婚媾和繁衍人类的道理,误认为人类的繁衍是某种动物或植物精灵进入妇女体内的结果。所以,在古代很多原始部族中,人们认为自己的祖先就来源于某种动物或植物,或是与某种动物或植物发生过亲缘关系,于是这种动植物便成了这个民族最古老的祖先,并因此受到人们的崇拜。在我国古代,鸟被作为图腾受到崇拜的现象很多。如《诗·商颂》中就有关于“天命玄鸟,降而生商”的记载,《史记·殷本纪》中也有商民族始祖“契”是简狄吞食了玄鸟卵所生的记录。商民族认为他们的祖先与“玄鸟”有一种亲缘关系,并由此将“玄鸟”作为商民族的图腾进行崇拜。在我国古代东方,以鸟为图腾的现象更为普遍,如“舜族以凤鸟为图腾,丹朱族以鹤作为崇拜的对象,后羿以鸟为图腾,少昊之族也以鸟为崇拜物”[12]145。在我国古代鸟图腾部族那里,鸟作为“个别自然事物……不是以他们的零散的直接存在的面貌为人所认识,而是上升为观念,观念功能就获得一种绝对普遍存在的形式”[6]17。因此,“这种被图腾化了的鸟,由现实的具体存在,变成了充满神圣观念意义的普泛的、抽象的概念,经过不断的重复,鸟同祖先(引申为父母)、家园之间便构成了一种固定的联系”[3]。据汉代《白虎通·五竹篇》记载,楚民族的祖先祝融“其精为鸟,离为鸾”,《卞鸦·绛鸟》对此注曰:“凤凰属也。”由此可见,包括鄂东在内的楚地先民是将祖先祝融视为“凤”的化身,“凤”便因此与楚人具有了亲缘关系而成为楚民族的图腾受到楚人的崇拜。并且,楚人由“崇凤”而“崇鸟”。楚人的这种“崇凤”、“崇鸟”的文化心理从古代一直沿习至后世。鄂东民间童谣中以鸟类为兴象表现亲情、孝道的文化现象,正是楚地先民由“崇凤”而“崇鸟”这一文化心理的外化。

(2)鸟类兴象与生殖崇拜。鄂东民间童谣中,以鸟类兴象表达婚姻主题的文化现象,反映了鄂东民众古老的生殖崇拜意识。与鸟图腾崇拜一样,生殖崇拜也是原始社会普遍流行的一种原始崇拜现象。在生产力极为低下的原始社会,人口的数量直接决定着氏族或部落的发展,因此,人类自身的繁殖便成了原始社会发展的决定性因素。然而,极端落后的生活条件却使得原始人类的繁殖能力变得非常弱小。在这样的情况下,面对生物界强盛的繁殖能力,原始人类便产生了向往与崇拜心理。后来,随着对世界认识的深化,原始人逐渐意识到了男性特有的生殖功能,于是便将象征男性的“鸟”作为崇拜的对象。这种对男性生殖功能的发现使原始人类继而认识了男女结合方能育人的道理。于是,“鸟”便被一步步地同婚姻等男女两性关系联系起来[3]。随着历史的发展,这种联系在人们的心灵深处逐渐生根,并作为一种心理定势积淀到人类的无意识深层。因此,在鄂东民间童谣中,那些用来作为兴象的“鸟”是带着原始人类生殖崇拜观念与人的婚姻产生着联系。鄂东人对麻雀的文化观念便是如此。上文表3、表4显示,鄂东民间童谣中18种鸟类兴象共出现了60次,而麻雀兴象出现的次数就高达14次之多,占了鸟类兴象总出现次数的23%。不仅如此,麻雀兴象无一例外地与婚姻主题发生着联系。之所以如此,除了麻雀是鸟类中数量最多、距离人们生活最近的鸟类的原因之外,恐怕与人们对麻雀强大的繁殖能力的崇拜有关。麻雀强大的繁殖能力表现在下面三个方面:繁殖期长,除了冬季因气温寒冷之外,其他季节都是麻雀的繁殖期;产卵多,一只麻雀一次性产卵多达六枚左右;孵化期短,从麻雀卵到雏鸟仅约14天时间;成熟期短,从雏鸟到离巢觅食一般只需15天左右时间。显然,麻雀如此强大的繁殖能力是令人类向往的。鄂东民间童谣中麻雀兴象的高频使用,折射出鄂东人祈望多子多福、子嗣绵延不绝的传统文化心理。

2.植物兴象与植物崇拜。

鄂东民间童谣中植物兴象为什么总是与家族兴旺、亲情谐美主题紧密关联,并形成一种固定的表达模式呢?西方原型批评理论告诉我们,这是一种潜藏于人类意识形态之中,与先天遗传有关的族群集体无意识[8]17。从其文化背景上来看,这一文学现象直接源于古代的另一种原始崇拜,即植物崇拜。

“原始崇拜总是隐藏着深刻的物质文化动因”,“而原始崇拜物便是人类赖以生存的基本物质”[13]。追溯人类的历史,先民们最初生活于原始森林中,他们筑木为巢,采撷而食,茂密的原始森林因为为先民提供了最基本的衣食和栖居从而成为人类最早的家园。于是,人类便将对森林家园的依恋情结熔铸于对植物的崇拜之中,由此,植物兴象中便积淀着先民们对植物的情感。同时,由于对自然界认识和支配力的限制,先民以为植物同日月、山川等自然现象一样有灵性,从而将植物作为神灵加以崇拜。另外,植物顽强的生命力和旺盛的繁殖能力也是人类植物崇拜的重要物质文化动因。人们常常怀着宗教的虔诚,希望得到某些植物的庇佑,保佑自己的家族及福禄也像植物那样生生不息。作为人类的一种原始崇拜,植物崇拜曾经普遍地存在于世界各地。詹·乔·弗雷泽在《金枝——巫术与宗教之研究》一书中讲述了世界上众多国家关于“植物崇拜”的风俗,如在希腊,樵夫们崇拜木神德律阿得斯,在墨西哥的陶大、罗马的丘比特、法里特里亚斯等地供奉着树木形神像,等等。此外还有一种所谓的世界生命之树,如《圣经》中伊甸园里的生命树,北欧神话里的“生命之树”等[14]203。这些民族、地区所供奉的木神、树木形神像、生命之树等,其实都是作为该部族的图腾而受到了人们的祭拜。同这些民族、地区一样,中国传统文化中也存在着“植物崇拜”现象,“社树崇拜”就是其重要形式。在原始宗教活动中,社祭是祭神娱神的重要内容。而祭社之处必植树,这种树即被称之为“社树”。在古人的观念里,“社树作为社的标志,它本身就被视为社”[6]40。当“社树”与“社”在人们的观念里被等同起来之后,那些关于“社”的宗教涵义也就顺理成章地被冠到了社树的头上,社树也就渐渐成为了宗族、国家、祖先等意义的象征[3]。当社树被赋予宗族、国家、祖先等观念之后,这些观念逐渐被积淀和浓缩在族群集体意识的深处,预存在每个个体的精神意识之中。在代代相传中,这种联系逐渐成为一种固定的表达模式,并给后人提供了一套预先形成的行为范式。鄂东民间童谣中那些反复出现的植物兴象及其与家族、亲情主题之间的联系,就是这一范式的具体反映。

四、余论

兴手法的大量使用和动植物“兴象”的生动呈现,不仅极大地丰富了鄂东民间童谣的艺术表现力,使其在较短的篇章里塑造出生动的艺术形象,而且使其于平凡的生活内容及场景的描写中,蕴藉着丰富而深刻的文化内涵,从而具有了较为丰富的文化认知价值和较高的人类文化学意义。胡适先生说过:“庙堂的文学固然可以研究,但草野的文学也应该研究。在历史的眼光里,今日民间小儿女唱的歌谣和《诗三百篇》有同等的位置……”[15]6~7胡适先生所言及的“民间小儿女唱的歌谣”指的就是民间童谣,鄂东民间童谣当属此列。因此,“在历史的眼光里”,鄂东民间童谣“和《诗三百篇》有同等的位置”。

[1]朱熹.诗集传[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[2]李世萍.《诗经》兴象与民俗风情[J].廊坊师范学院学报,2001,(3).

[3]王磊.《诗经》兴象的文化探源[D].延吉:延边大学,2006.

[4]罗建军.黄石民间歌谣初探[D].武汉:华中师范大学,2006.

[5]白川静.中国古代民俗[M].何乃英,译.西安:陕西人民美术出版社,1988.

[6]赵沛霖.兴的源起[M].北京:中国社会科学出版社,1987.

[7]荣格.探索心灵奥秘的现代人[M].黄青铭,译.北京:社会科学文献出版社,1987.

[8]荣格.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.上海:上海三联书店,1987.

[9]申利锋.荣格原型批评理论论述[J].湖北大学成人教育学院学报,2010,(3).

[10]叶舒宪.神话原型批评[M].西安:陕西师范大学出版社,1987.

[11]马春燕.《诗经》国风中几种兴象的原型考察[D].西安:西北大学,2003.

[12]袁济喜.兴:艺术生命的激活[M].南昌:百花洲文艺出版社,2001.

[13]宫海婷.《诗经》婚恋诗的原始文化溯源[D].长春:东北师范大学,2006.

[14]茅盾.神话研究[M].天津:百花文艺出版社,1981.

[15]胡适.胡适文存(二集)[M].合肥:黄山书社,1996.

[责任编辑:熊显长]

I207.7;I207.8

A

1001-4799(2016)04-0093-07

2015-09-16

湖北省社会科学基金资助项目:2014223

王金禾(1966-),女,湖北罗田人,黄冈师范学院文学院副教授,华中师范大学文学院访问学者,主要从事中国民间文学及应用语言学研究。