热敏灸对人体免疫失衡影响的实验研究

2016-08-09苏利强吴丽珺

苏利强,吴丽珺,张 玮

(1.江西中医药大学,江西 南昌 330004;2.河南教育学院,河南 郑州 450014)

0 引言

正常人体免疫机能一般处于免疫稳态,细胞免疫和体液免疫在机体免疫平衡中起重要作用,细胞免疫和体液免疫失衡可造成有机体免疫系统功能紊乱,导致免疫力下降、甚至疾病发生[1-2].针灸学技术作为我国传统医学特有的临床治疗方法,对损伤治疗和疲劳恢复具有独特疗效,足三里为三焦之气所生处,为补益元气、调和气血,补虚强壮之要穴[3-4].针灸足三里可以“补益元气、调和气血”,可扶正、祛邪,调节脏腑功能,减缓疲劳发生,调节免疫平衡[5].机体细胞免疫和体液免疫通常处于平衡状态,细胞免疫由Th1类细胞因子介导,IFN-γ对细胞免疫具有重要激活作用,体液免疫由Th2类细胞因子介导,IL-4对体液免疫中具有重要激活作用,IFN-γ和IL-4是免疫系统一对重要的相互调节因子,IFN-γ/IL-4保持一定的比值是有机体免疫系统发挥正常功能的保证,大负荷运动可导致IFN-γ/IL-4比例发生变化,使机细胞免疫机能相对下降,而体液免疫变化不明显[6-7].在前期研究中,已证实了足三里穴位针刺在治疗大强度运动所致Th1/Th2失衡过程中的显著作用[8].近年来,陈日新等发现了一种新型的中医疗法——热敏悬灸,全称“腧穴热敏化艾灸新疗法”,简称“热敏灸”,是把艾绒作为主要灸料,放置于腧穴或病变部位,然后点燃进行烧灼和熏熨的一种治疗方法[9].该疗法2006年10月28日经国家技术鉴定评选为原始创新技术,2015年《热敏灸技术的创立及推广应用》获国家科技进步二等奖[10],现代生物医学认为灸疗实质是一种温热刺激的结果,通过刺激皮肤感受器,激发和调整神经系统的机能,达到治病保健的目的,然而热敏灸除了温热刺激外还有其药性和红外辐射的作用,当然还有一些现代科技无法解释的作用[13].鉴于此,本研究探讨了足三里施热敏灸对机体免疫失衡的效果及机制.

1 材料与方法

1.1 研究对象

募集17名身体健康,没有内分泌疾病的男性受试者.签署知情同意书,随机分成2组.对照组8人,年龄为18.1±0.78;热敏灸组9人,年龄为18.2±0.79.

1.2 实验试剂盒及仪器

IFN-γ检测试剂盒、IL-4检测试剂盒、IL-12检测试剂盒、IL-10检测试剂盒、IL-12p40检测试剂盒;跑台、酶标仪、热扫描成像系统Ver6.0 For Windows、热敏灸艾条等.

1.3 研究方法

1.3.1 免疫失衡模型建立 于2013年7月14日—7月20日对受试者进行高强度的篮球集训,每天训练时间为15:00-17:30,主要内容有技战术训练、实战性分组比赛、体能训练,时间分配各为1/3左右,具体内容按照教练安排进行.最后一天完成正常集训后再进行一次递增负荷跑台运动,以受试者不能再坚持预订速度为结束标准,跑台递增运动负荷程序见表1,跑台前准备活动4~5 min.

表1 递增负荷运动程序设定Tab. 1 Incremental Exercise program settings

1.3.2 干预方法 热敏灸组受试者选择舒适、充分暴露病位的体位.在下肢膝关节外下侧足三里附近查找热敏化腧穴,用点燃的“纯艾条”在受试者下肢膝关节外下侧足三里附近的压痛点、皮下硬节等反应物部位为中心10 cm为半径的范围内,距离皮肤2~3 cm左右施行温和灸.当受试者感受到“艾热”向皮肤深处灌注、向远处传导或向周围扩散时,此点即为热敏化腧穴.重复上述步骤,直至所有的热敏化腧穴被探查出.热敏灸的治疗方法每次选取2个热敏化腧穴上实施温和灸,直至透热现象消失为1次施灸剂量.每天训练结束后对热敏灸组施灸20 min.对照组采用下肢推拿7 min,腰背部推拿8 min,上肢推拿5 min,均为受试者相互按摩推拿.

1.3.3 血液采集 在7月13日~集训前1 d(运动前)、7月20日~第7天训练后2 h内(运动后2 h)、第7 d训练完成后休息3 d(7月23日,运动后3 d)取肘正中静脉血4 mL,离心后取血浆,-20 ℃保存,待收集完样本后测试.血清指标采用ELISA方法,按照说明书进行测试.

1.3.4 红外热成像 分别在集训前1 d(运动前)、第7 d训练后即刻、第7 d训练后热敏灸实施第5 min、第7 d训练后热敏灸实施第20 min进行红外热成像图形采集,图形采集后采用热扫描成像系统Ver6.0 For Windows对足三里穴位划定区域,计算该区域的平均温度,即为该受试者相应时相的足三里区域的温度.

1.3.5 数据处理 利用SPSS 17.0进行统计学分析,各组数据以均数±标准差表示,差异性比较采用重复测量方差分析进行检验,显著性水平P<0.05.

2 结果

2.1 血清细胞因子含量变化情况

对照组运动后血清IFN-γ、IFN-γ/IL-4、IL-12含量在运动后2 h有所下降,但在3 d后已经恢复,IL-4的含量各时相变化不大,在训练后血清IL-10含量较运动前有所提升,甚至在第3 d也没有恢复到原水平,在训练后血清IL-12p40含量较运动前有所提升,甚至在第3 d继续保持较高水平,运动一周高强度的训练可使机体免疫机能失衡.

热敏灸组运动后血清IFN-γ、IFN-γ/IL-4、IL-12含量在运动后2 h有所下降,在3 d后已经恢复.热敏灸组和对照组比较,在运动后3 d IFN-γ/IL-4的比值显著高于对照组,显示热敏灸可以阻止细胞免疫的下降,对修正IFN-γ的下降有一定的效果,可改善Th1/Th2的失衡,见表2.

表2 热敏灸组和对照组细胞因子变化比较Tab. 2 Comparison of cytokine in Heat-sensitive moxibustion group and control

*与对照组比较P<0.05.

2.2 热敏灸足三里前后该区域不同时相温度变化

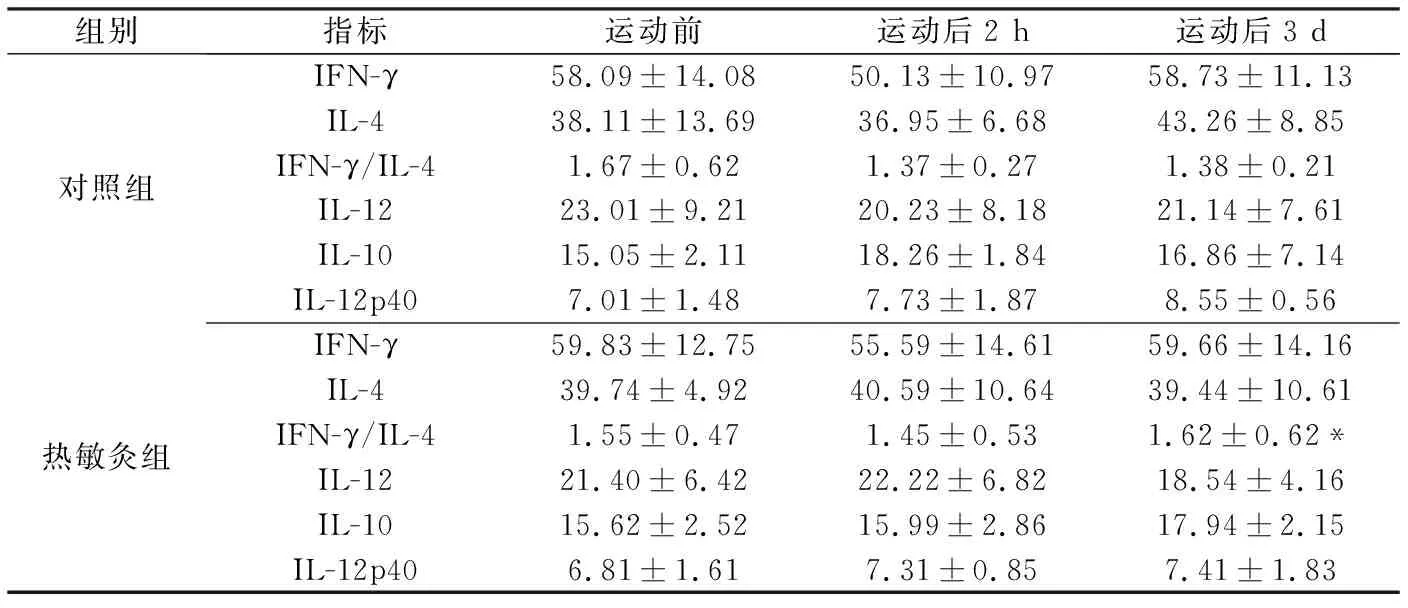

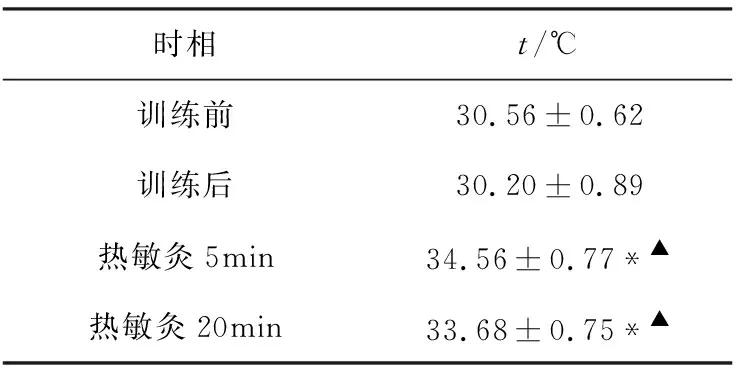

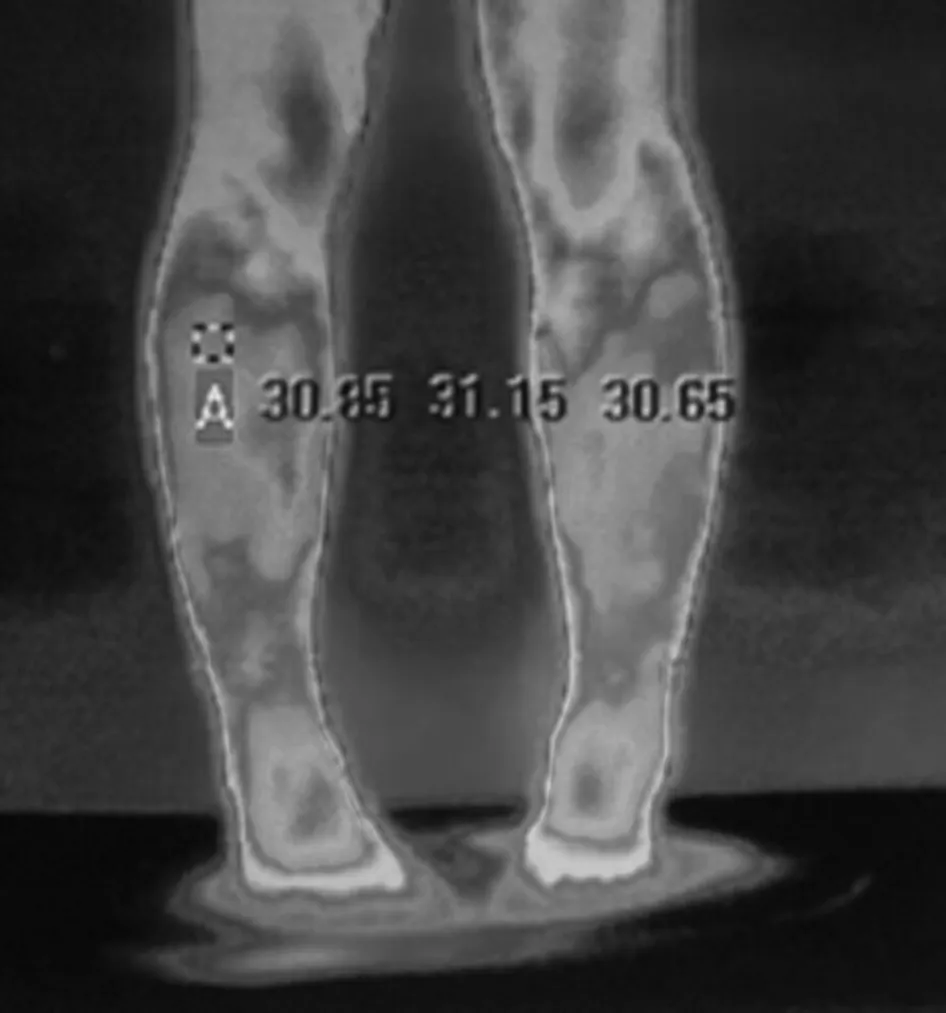

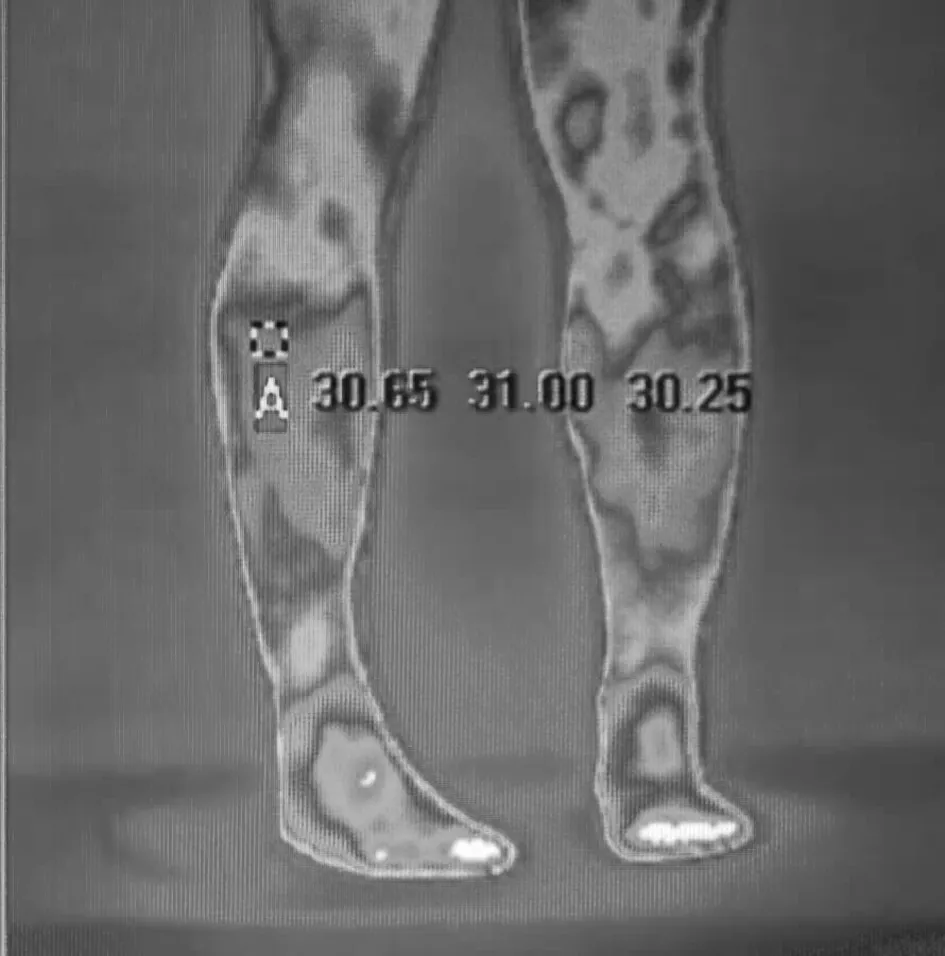

运动后既要对受试者进行热敏灸干预,还要进行红外成像分析,为保证红外成像采集图像的质量,对6名受试者进行了相应时相的红外成像的采集,见图1—图4,结果见表3.

表3 热敏灸前后足三里区域温度变化比较Tab. 3 Compare of the temperature in Zusanli regionalbefore and after carrying out heat-sensitive moxibustion

*表示与训练前比较P<0.01,▲表示与训练后比较P<0.01.

图1 运动前足三里区域热成像图

图2 运动后即刻足三里区域热成像图

图3 施热敏灸5 min后足三里区域热成像图

图4 施热敏灸20 min后足三里区域热成像图

由表3可以看出,在训练后足三里区域温度有所下降,但下降的温度较少,训练前后比较没有显著性差异,当实施热敏灸5 min后,显示足三里区域温度有较大幅度的提高,平均可以提高4 ℃以上,与训练前和训练后比较均有显著性提高,对于比较稳定的皮肤温度来说有较大的幅度的提高,而在实施热敏灸20 min后稳定依然维持较高的水平与运动前和运动后比较有显著性差异,显示热敏灸可以将热以辐射的形式传递给皮肤、肌肉,从而使足三里区域的温度升高,使实施热敏灸后在足三里区域出现较大范围的热区域,如图1—图4所示白色区域,显示热敏灸提高了足三里区域的温度,温度的提升主要是来自灸的热量辐射到足三里区域,这对于机体来说是一个热的刺激.

3 讨论

3.1 运动与免疫失衡

超量负荷运动可使机体IFN-γ介导的细胞免疫机能相对下降[14-16],促使Th0向Th1细胞分化,进一步的研究发现IL-12促进Th1细胞的分化,增加IFN-γ产生,参与细胞介导的免疫应答,在防御细胞内病原菌的感染、肿瘤免疫和自身免疫疾病中发挥着重要的作用,而IL-4促进Th2细胞的分化,产生IL-4、IL-5和IL-10等细胞因子,参与机体的体液免疫应答,在防御细胞外病原菌、某些自身免疫性疾病和变态反应性疾病中发挥着重要的作用.IL-12是由P40和P35这2个亚基组成的异二聚体的细胞因子-P70,IL-12p40在其中作为一受体拮抗剂而起作用,因此,P40基因启动子的活性及其调节机制对于IL-12表达的调节更有重要意义.IL-12p40可通过与IL-12p70竞争高亲和力的IL-12受体而拮抗具有生物活性的IL-12p70的效应,从而扮演了一个IL-12受体拮抗剂的角色[17-19].

本研究采用高强度训练使机体对该负荷产生了较大的刺激,疲劳出现,使机体对负荷没有完全适应,能量代谢、神经机能、心肺机能、内分泌等机能发生变化,而免疫机能也产生了较大的变化,受试者经过一周高强度训练使体细胞免疫的IFN-γ含量较运动前有一定的下降,而体液免疫的IL-4含量变化不明显,使IFN-γ/IL-4比值较运动前在均值方面有所下降,使Th1/Th2失衡.本研究中7天的集训可以使IL-12在不同时相发生变化,变化趋势与细胞免疫因子IFN-γ一致,而IL-10变化趋势IFN-γ相反.

3.2 热敏灸对免疫失衡的作用效果

学者通过热敏灸“大椎”穴对哮喘大鼠血清IL-4、IFN-γ、免疫球蛋白E含量的研究发现,热敏灸可以降低模型大鼠血清IL-4、IgE含量,以及提高IFN-γ/IL-4比值,从而校正提高Th1/Th2失衡,改善哮喘细胞免疫学机制,减轻炎症反应,研究结果显示热敏灸的疗效优于普通悬灸的对照组[20].在抑郁症大鼠模型的研究中,采用热敏灸治疗抑郁症,结果发现热敏灸可以使血清E2水平降低、皮质酮水平增高,作者认为热敏灸可能通过调整体内内分泌激素水平而实现改善抑郁症的效果[21].热敏灸对失眠的研究中,学者采用失眠大鼠模型,观察热敏灸对血清促肾上腺皮质激素、皮质酮、甲状腺素、生长激素和褪黑素水平的影响,结果发现血清皮质酮、甲状腺素、生长激素和褪黑素含量均下降,而血清中促肾上腺皮质激素含量有所升高.可见热敏灸能缓解失眠大鼠症状,可能与调节体内激素水平有关[22].热敏灸对白癜风的临床疗效研究中,发现热敏灸治疗局限性白癜风具有很好的疗效,可能通过促进血液循环、调节细胞因子IL-2、IL-6、IL-10和TNF-α水平来实现改善免疫机能,从而治疗局限性白癜风[23].本研究采用大负荷运动导致机体免疫机能变化,通过热敏灸干预足三里,结果发现热敏灸组在运动后3天IFN-γ/IL-4比值显著显著高于对照组,显示热敏灸具有矫正过度运动导致的免疫失衡,从细胞因子数据可以看出,热敏灸可以上调运动后的IFN-γ、IL-12p40的表达,降低IL-10的表达,从而改善机体细胞免疫机能.

3.3 热敏灸对免疫失衡的作用机制

热敏灸在实施过程中要不断和患者或受试者交流,了解灸的位置、热度是否合适,还要注意是否腧穴热敏化等.在研究热敏灸的机制的过程中对热量的研究出现在红外热像仪的诞生,有学者对实施艾灸的穴位进行温度的测试发现艾灸不仅可以使灸的部位温度升高,还可以使其远端相关部位出现热效应,在同样的灸疗法,同一部位实施艾灸,在施灸部位的温度随时间的变化而变化[24],有些随时间的延长温度逐渐升高,有些是在短短的数分钟就可以达到最大温度,而随时间的延长温度不再增加,反而微微下降等,这些温度随时间的变化重复体现了个体差异和对施灸的敏感程度[25].热敏灸可以使腧穴部位温度升高,由于热敏灸还会出现远端温热现象,因此,对远端的组织器官也有一定的作用,可以改善腧穴周围及出现远端温热的部位的血液循环,使气血运行得以通畅,改善组织的营养和氧气供应,从而改善病灶[26].有学者认为艾灸对机体相关部位的这种升温效应是由其本身产生的红外辐射与穴位共振共同作用所致,它们通过激发反馈调节机制,最终使异常机能得到恢复.研究人员通过艾灸家兔“后三里”诱发胃经的循经高温线,并对高温线和经线外组织分别进行组织中乙酰胆碱酯酶、乳酸脱氢酶含量的测定,结果循经高温线组织中乙酰胆碱酯酶和乳酸脱氢酶活性较经线外强,说明艾灸对机体产生的温热效应可能与肾上腺素能神经递质减少、能量代谢旺盛、乙酰胆碱增加所引起的血管扩张有关[27].

在改善血液循环方面的研究中,通过观测艾灸后皮肤导电、血氧饱和度和心率,发现艾灸后较艾灸前上述指标均有显著性改善,说明艾灸可改善机体血液循环,加快新陈代谢,使组织的氧利用率提高,加快物质交换.此外,艾灸还可促进机体交感神经的兴奋性,降低血液黏稠度,加快血流速度,增加微循环灌注量等,因而认为艾灸时产生的升温效应可能与艾灸刺激机体交感神经兴奋、改善血液循环、增加组织局部新陈代谢有关[28].但目前为止,艾灸的红外效应研究还不是很多,所以今后还需要更多、更全面的相关研究来阐释艾灸的红外效应机制.

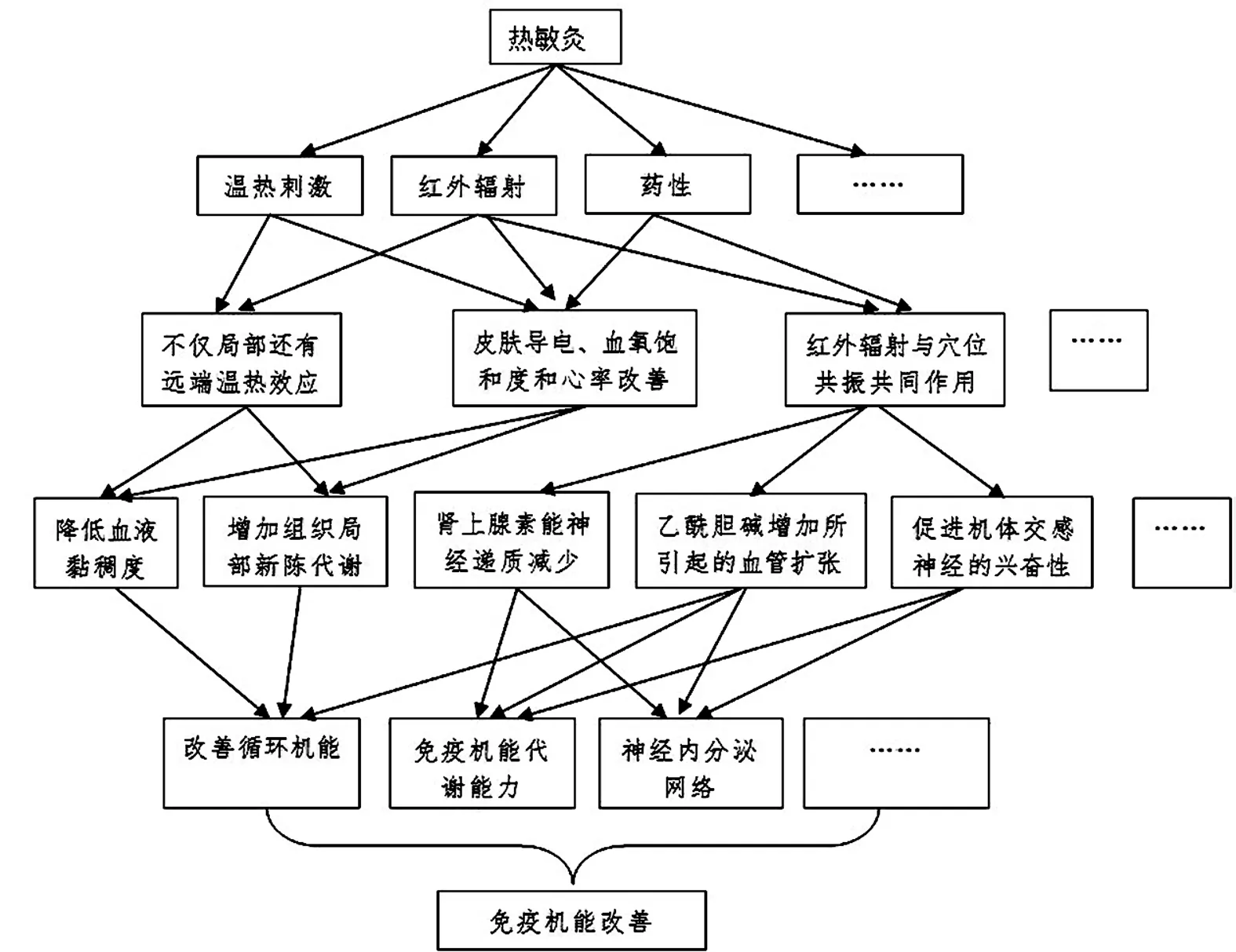

结合相关文献和本研究结果对热敏灸提高机能的机制总结如图5.

图5 热敏灸提高免疫机能的机制示意图

在实施热敏灸过程中一名受试者在实施到5 min时出现足三里区域轻微的刺痛感,持续时间约有5~8 min,显示热敏灸的敏感方式不仅是热的刺激,还有其他形式的刺激,如穴位共振等现象,这些现象可以改善血液粘稠度,提高机体交感神经兴奋性、使肾上腺能神经递质分泌减少、促进乙酰胆碱分泌使血管扩张、增加组织局部新陈代谢等,这些变化过程可以改善循环机能、促进免疫机能的代谢、从神经-内分泌网络来调节免疫机能,从而使机体免疫在大负荷运动后处于免疫稳态的状态.本研究只是从热敏灸提高了施灸部位的温度,使受试者出现热敏感的方向探讨了热敏灸改善免疫机能的机制,尚有许多深入的机制未能体现,我们在今后的研究中会在热敏灸对神经内分泌网络方面探讨其机制.

4 结论

受试者经过一周的大负荷集训,对机体产生了较大的刺激,主要表现在受试者的细胞免疫机能相对下降,导致Th1/Th2失衡,经过对足三里实施热敏灸的干预,可以提高IFN-γ/IL-4,通过一定的途径改善免疫失衡.结合以上数据可以认为,热敏化足三里穴位可以通过温热刺激和红外辐射等方式刺激穴位,实现改善免疫机能的效果,从细胞因子方面看,热敏灸可能通过调节IL-12及其抑制剂IL-10与IL-12p40的分泌,促进Th1细胞的分化过程,从而纠正过度疲劳所致的Th1/Th2失衡状态.