马和之《毛诗图》版本、作者与制作研究述论①

2016-08-08北京大学历史学系北京100871卞小燕南通科技职业学院信息工程系江苏南通226007

黎 晟(北京大学 历史学系,北京 100871)卞小燕(南通科技职业学院 信息工程系,江苏 南通 226007)

马和之《毛诗图》版本、作者与制作研究述论①

黎 晟(北京大学 历史学系,北京 100871)

卞小燕(南通科技职业学院 信息工程系,江苏 南通 226007)

[ 摘 要 ]马和之的《毛诗图》是宋代美术史脉络中的重要作品。此前学者对其虽多有考辨,但对于其版本、作者与制作尚有较多未厘清之处。在检讨前人研究方法与结论的基础之上,本文尝试通过对画卷版本的梳理与作品本身的再次细读,提供更多的证据,印证现存《毛诗图》并非马和之与高宗的亲笔作品,并尝试对画卷制作过程的某些细节提出看法。

[ 关键词 ]马和之;《毛诗图》;版本;作者;制作

世界各大博物馆与收藏家手中有一批列于马和之名下的《毛诗图》。这些画作图释儒家经典《诗经》,多为绢本卷轴形式,每卷为《诗经》的一个篇章,左图右文,一诗一图。此外也有少量独幅的绢本与纸质卷轴版本存世。

马和之是活动于南宋高、孝两朝的士大夫。史料记载其曾任工部侍郎,总摄画院,并有从事绘画创作的记载。但马和之创作《毛诗图》的记载,要到元代庄肃《画继补遗》、汤垕《画鉴》、夏文彦《图绘宝鉴》中方才出现,且其中所记内容都寥寥几句,大致相同,仅略有小的出入。

虽然早期的记载不多,但《毛诗图》却在后世激起了较大的涟漪。诸画卷散落民间,历经元、明、清各代,为藏家宝之,现于各类画史著作中。至乾隆时,内府陆续收得《毛诗图》各卷,著录于《石渠宝笈初编》与《续编》中,共十七卷。乾隆三十五年庚寅(1770),弘历选择其中的十四卷,建“学诗堂”收藏,并亲作《学诗堂记》。嘉庆时又收录了题为《毛诗四篇》卷,著录于《石渠宝笈三编·延春阁》。直到清末时,溥仪以赏赐溥杰为名,陆续将这些《毛诗图》卷拿出宫外,伪满覆灭后,这些画卷全部流散至民间。又以各种因缘散落于世界各地。

作为宋代美术史研究的重要话题,《毛诗图》也引起了现代学者的关注,除去偏重鉴赏类的文章外,国内以徐邦达、薛永年、杨仁恺几位先生对《毛诗图》的版本、风格与作者展开过较为深入的讨论。美国威斯康辛大学教授Julia K. Murray,有专书讨论此系列作品。笔者也曾就马和之的活动年代与身份进行过专门分析。但是,对于《毛诗图》的研究而言,其版本、作者与制作仍然是一个具有争议性的话题。本文将逐一检讨以上学者的研究方法与成果,并尝试通过对作品的细读,提供更多的证据,推进对此系列图卷的认识。

一、《毛诗图》的版本

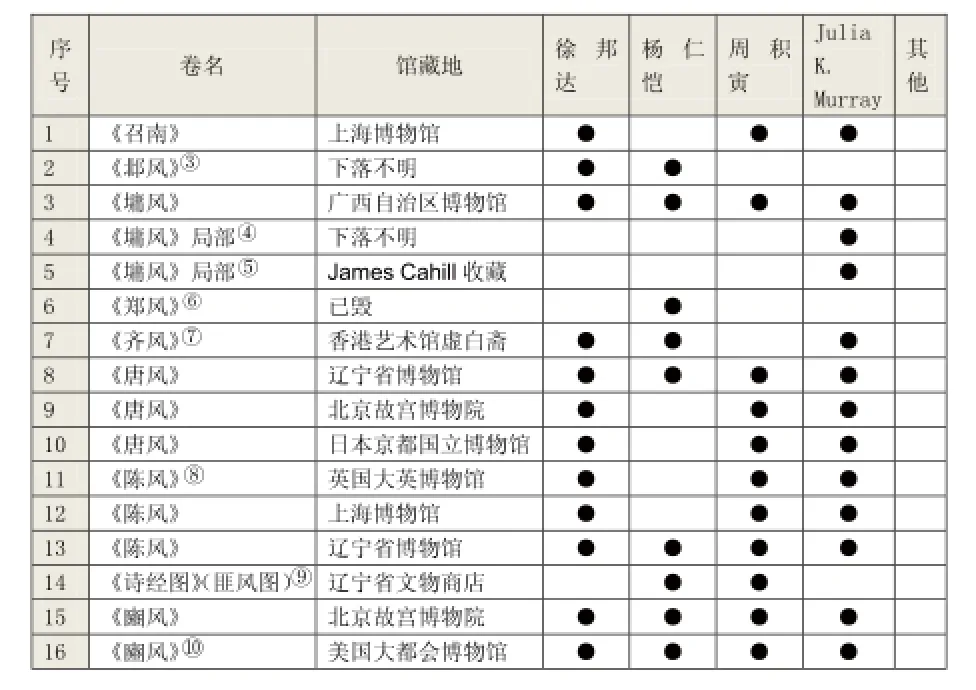

现存世《毛诗图》版本众多,有些画卷往往有多个版本存世,学者们对此多有考察。

杨仁恺在《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》中除详述了清末《毛诗图》诸卷的流散过程外,还列出了归于马和之名下的《毛诗图》共十七种,十九卷。②杨仁恺:《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》,上海:上海人民美术出版社,1992年5月第2版。

徐邦达先后著有《传宋高宗赵构孝宗赵昚书马和之画〈毛诗卷〉考辨》③徐邦达:《传宋高宗赵构孝宗赵昚书马和之画〈毛诗卷〉考辨》,《故宫博物院院刊》1985年第3期。、《赵构书马和之画〈毛诗〉新考》④徐邦达:《赵构书马和之画〈毛诗〉新考》,《故宫博物院院刊》,1995年S1期。两文专论《毛诗图》各卷版本。徐先生前后两文所列版本有所出入,前文列出十六种,二十二卷。后文修正自己的观点,认为可以算是宋代物的共有十四种,十九卷。

此外,周积寅先生凭自己长期从事美术史研究的

卞小燕(1979-),女,江苏南通人,南通科技职业学院讲师,研究方向:中国美术史、设计史及相关理论。

①本文受中国博士后科学基金第57批面上资助(项目名称:宗教、礼法与人伦:宋代帝后像研究,编号:2015M570005);中国博士后科学基金第56批面上资助(项目名称:民族危机与艺术创新:南宋院体人物画的历史生成,编号:2014M561400)。经历,辑录历代画史,以及近现代各绘画作品著录与图册,著《中国历代画目大典》①周积寅、王凤珠:《中国历代画目大典·战国至宋代卷》,南京:江苏教育出版社,2002年5月版。。其中列出归于马和之名下的《毛诗图》其计十五种,二十二卷。

Julia K. Murray,Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes②Julia K. Murray, Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes, Cambridge University Press,1993.一书,其中也详细列出了各版本的《毛诗图》。

综合上述各位学者的努力,再综合其他的相关材料,将可能存世且归于马和之名下的《毛诗图》,不论真伪,辑录于下表:

以上所录归于马和之名下的各类《毛诗图》共一十八种,三十卷(册、幅),另加三卷不同篇章杂合图卷,共三十三卷(册、幅)。其中有些作品虽有学者曾见,但现在何处已难考,面目难为人知。现可见的作品大多保持着相近的形式与画风。但有些明显与他卷风格不同,如利尔美术馆所藏《豳风七月》图,为纸本,人物山水画法的不同他卷,难以视为此系列的作品。

③此《邶风》图徐邦达曾在上海亲见,现已不知下落。

④此《墉风》图局部见王世杰、那志良、张万里编《艺苑遗珍·名画第一辑》(香港开发股份有限公司出版,1976年)其中仅有《墙有茨》、《君子偕老》二图。

⑤此《墉风》图局为团扇,为《载驰》图,见《艺苑掇英·41期》插图14。

⑥此《郑风》图著录于《石渠宝笈重编》,收于“学诗堂”中,伪满覆灭后流出。据杨仁恺记载,“‘国兵’金香蕙称,已毁于灶坑之中。”

⑦此《齐风》图收入“学诗堂”中,杨仁恺先生证实此图曾在国民党官员刘时范处。徐邦达曾在北京见,后售至香港。现香港艺术馆虚白斋所藏《齐风图》卷就应是此卷。

⑧此《陈风》图,杨仁恺在《国宝沉浮录》中载,王季迁有两卷《毛诗图》,《陈风》与《鸿雁之什》。后此图由王季迁携美,书中称仍在其手中。但1964年大英博物馆由Brook Sewell Permanent基金会资助从卢芹斋购卖了一卷《陈风》图。据徐邦达说,他曾在王季迁处见过《陈风图》,并确认此图与大英博物馆藏是一卷。王季迁与卢芹斋交往密切,此卷是否是王季迁托卢芹斋售于大英博物馆或未可知,尚待考证。

⑨此《诗经图》据扬仁恺记载,上有翁方纲题有“匪风图”。其内容当为《诗经·桧风》中的《匪风》。据说藏于辽宁省文物商店,但在《中国古代书画图目》,辽宁省文物商店条目下未见此图。

⑩此《豳风》图原为王季迁家族所有,1973年以J.Pierpont Morgan的捐赠交换购藏。

此外这些图卷中,同一篇章有多了相同版本存世的情况非常多见,如《陈风》、《豳风》、《唐风》诸卷都有多个版本。各版本水平或有高下,但人物、景致、风格大都基本一致。也就是说,《毛诗图》创作出来后,肯定经过了多次临摹复制。

南宋一些具有明确政治意义的作品被多次复制并不罕见。如《中兴瑞应图》与《胡笳十八拍》就多卷近乎相同的摹本存世,有些就制作于南宋。①相关考证参见谢稚柳《唐五代宋元名画》,古典文学出版社,1957年版;彭慧萍《错综的血亲:对波士顿本〈胡笳十八拍图〉册作为刘商谱系祖本质疑》,《故宫博物院院刊》,2004年第1期。但这些相同版本的《毛诗图》,何者为原本,何者为后人摹制,甚至是刻意作伪,尚未完全辨明。

二、《毛诗图》的书作

《毛诗图》左图右文,关于其作者,明清时的画学著作,通常认为图为马和之所作,每图右之经文为高宗书写,因而也常记之为“高宗书马和之画《毛诗图》”。但最早的元代史料却并没有明确地支持这一点。

《画继补遗》中载:

“马和之……孝宗甚喜之。每书毛诗三百篇,令和之写图,颇合上意。”

《图绘宝鉴》中载:

“马和之……高孝两朝深重其画。每书毛诗三百篇,令和之图。”

上述两条皆指马和之曾绘《毛诗图》,但每图前的经文具体为何人所书已有不同。庄肃认为是孝宗所书,夏文彦认为是高、孝二宗皆书。笔者在《马和之活动年代及身份的相关考辨》一文中认为,马和之在宫廷中从事绘画的时间大致始于高宗末期,而大部分的画作绘于高宗退位之后,孝宗当政之时。②黎晟:《马和之活动年代及身份的相关考辨》,《美术与设计》,2013年第5期。从时间上推算,二人皆有可能写书经文。如果庄、夏二人的记载不误,至少《毛诗图》的原本是由帝王书经文,马和之作图而成。但现可见到的诸卷中,哪些是由帝王书经文的原本尚有争议。

1.讳笔

因避讳而在书写中有意缺笔的现象普遍存在于宋代。南宋洪迈就说:“本朝尚文之习大盛,故礼官讨论,每欲其多,庙讳遂有五十字者。举场试卷,小涉疑似,士人辄不敢用,一或犯之,往往暗行黜落。方州科举尤甚,此风殆不可革。”[1]。《四库全书总目》中评价《淳熙重修文书式》说:“凡庙讳御名,本字外同音之字,应避者凡三百一十七。又有旧讳,濮王、秀王诸讳,应避者二十一。是下笔之时先有三四百字禁不得用。”[2]这也是此前几位学者考察《毛诗图》各卷创作时间常用的方法。从现存《毛诗图》中经文书写来看,各卷因避讳而缺笔的文字见下表③考察发现,同一诗篇不同版本中经文的避讳字都是相同的,故不列版本。存世马和之《毛诗图》共十八篇,此表的制作排除了《召南》,因其经文是乾隆补书;《邶风》、《郑风》已佚;辽宁省文物商店所藏《诗经图》(匪风图)在未现于任何印刷出版物,不得一见,故不录于此表。在此仅列十四篇。:

?

对照陈垣《史讳举例》中宋代避讳帝王讳字,以上表缺笔文字对应的避讳帝名列表如下④陈垣:《史讳举例》,上海:上海书店出版社,1997年6月版,第112页。:

通过分析可知,首先,以上的避讳字只到孝宗,而在《豳风·东山》中有“敦彼独宿,亦在车下”句,其中“敦”是光宗赵惇讳,但经文中不避。而另外两个应避未避字,《鲁颂·閟宫》中有“戎狄是膺,荆舒是惩,则莫我敢承。”一句。“惩”字未避孝宗父赵子偁讳,《齐风·鸡鸣》的《诗序》中有句“故陈贤妃贞女夙夜警戒相成之道焉”,其中的“贞”字未避仁宗赵祯的讳,这是因为遗漏还是其他原因导致暂未可知。

仅从存在避讳现象的经文来看,《毛诗图》创作完成的时间下限应该至南宋孝宗赵昚时为止。这与前文所推断的马和之活动与创作《毛诗图》的时间相吻合。另外,如果这些经文真的是高宗或孝宗所书,那么他们在经文的书写中不会避自己的讳。也就是说,如果一篇中二帝的名讳皆避,那就可以确定是宫中书手所为,如只避高宗“构”字,那有可能是孝宗或书手所为,如“构”、“昚”皆不避,则只可能是二帝亲书。图卷中《小雅鸿雁之什》、《小雅节南山之什》、《大雅荡之什》卷,前一卷避孝宗讳,后两卷二帝讳皆避,因而可以确定此三卷的原本都完成于孝宗朝,且都不可能是帝王亲书。

但问题是,对缺笔现象的考察只是参考性的,如有些诗篇中本就没有讳字,也就无从考察。此外,讳笔考察只能确证原书作者的可能身份,而非所考察卷册的书作者,因为后世的摹本通常也会将缺笔一并保留,因此何为原本,何为摹本,尚需借用其他方法。

2.书风

事实上,明清时人认为,《毛诗图》中经文作者为高宗也有某些史料的旁证。高宗一生在书法上所用精力颇多,在《翰墨志》中自云:“顷自束发,即喜揽笔作字。”同时又有抄写经文的习惯。曾自称:“近已写《春秋》终篇,学字若便写经,不惟字进而经亦熟。”[3]在绍兴十三年至十四年(1143-1144)陆续拿出自己抄写的经书,由临安知府张澄刻勒上石。共计完成两千余石。以高宗对儒家经文的热情与保持不断抄写的习惯来看,高宗抄写《诗经》再命马和之作画,从常理分析非常可能。因而书风的对比亦是确定高、孝二宗是否参与《毛诗图》创作的重要手段。学界亦对此进行过讨论。

杨仁恺以辽博本《唐风》卷未有缺笔现象,且兼有时人曾觌的私印,而视其为标准件,对比《周颂清庙之什》与《鲁颂》卷,认为这也是高宗亲书①杨仁恺:《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》,上海古籍出版社,2007年3月版,第369页。。但需要指出的是,前文已经解释过,缺笔现象只能作为考察的参考,特别是《唐风》图中本就没有需要避高宗名“构”的字,没有缺笔再正常不过。即使我们可以认同《唐风》图是最为可能的原本,也不能认定其经文为高宗书。以此来确认另两卷为高宗亲书,显然没有多大的说服力。

薛永年在《小吴生马和之的〈唐风图〉》②薛永年:《小吴生马和之的〈唐风图〉》,薛永年《书画史论丛稿》,四川教育出版社,1992年版。一文,所选择的标准件是高宗四十八岁楷书《徽宗御集序》(今在日本),五十四岁楷书《曹娥诔辞跋》(辽宁省博物馆藏),以及孝宗《“轻舫依岸”七绝纫扇页》(大都会艺术博物馆)认为辽博本《唐风》图中书法“虽略具高宗书法形貌,而用笔时有‘外拓’,起落笔间有伪褚遂良《倪宽赞》处,非高宗笔迹。”且也非出于孝宗,而是院中书手所作。

徐邦达所用方法与上两位类似,但对《毛诗图》作了通盘考察。将各卷分四等,其中第一等为《周颂清庙之什》、《小雅鹿鸣之什》、《小雅节南山之什》、《小雅鸿雁之什》、《豳风》(大都会本)、《唐风》(辽博本),认为此五本最为接近高宗书体,其中《小雅节南山之什》、《小雅鸿雁之什》因避孝宗讳,不可能是二帝亲书,而以另三卷最可能是高宗所书。但在《赵构书马和之画〈毛诗〉新考》一文中又认为,即使是这些“一等”的经文也不能与高宗书法的“气质醇厚且具有潇洒之态”相比,这些经文大多“拘谨呆板,缺乏生动流利的精蕴。尽管可以解释为写经书必须较为拘谨些,但其本质有异,是无法统一的。”故经文中没有一篇可能是二帝所书,并进而认为:“书既不是高宗之笔,其画当然也不可能为和之所作的了。”

Julia K. Murray的研究方法略有不同。书中她将图卷中的经文分为不同的三种风格群(stylistic group):一、“细瘦”(Slender),笔划细瘦,粗细变化小,宽度较为一致。二、“丰满”(Plump),笔划丰满,粗细变化大,线条相对粗壮。三、其他,与上两种不同,笔划粗细变化更小,而线条更粗。其后通过与高宗可信书法作品的比较,同样也认为经文绝不会是高宗所书。③Murray的方法较独特,结论应无问题,但某些细节却值得商榷,如Murray认为北京故宫与上博两版的《闵予小子》、香港虚白斋的《齐风》、辽博的《鲁颂》与其他卷书风差别较大,前三者确实可以认同,但后者的差别却并非如此。《鲁颂》中书法也是典型的“二王”体。而Murray所谓的细瘦与丰满型,其中的差别可能只能是见仁见智了,两者与“二王”书体都有相当大的关联,无法分得那样的清楚。

上述四位对经文书风的对比研究,各有其角度,但多认为各卷中书作不是高宗或孝宗所书。以笔者所见,各卷的经文大多结体均匀,书写谨细工整,是典型的“二王”书风。与高、孝二宗书法源流相同,但其工谨之气与高、孝二宗的书风确有某些差距。

然而书风的对比所能提供的信息并不止于此。事实上,各卷《毛诗图》中书风的比较更可以传递更多的线索。

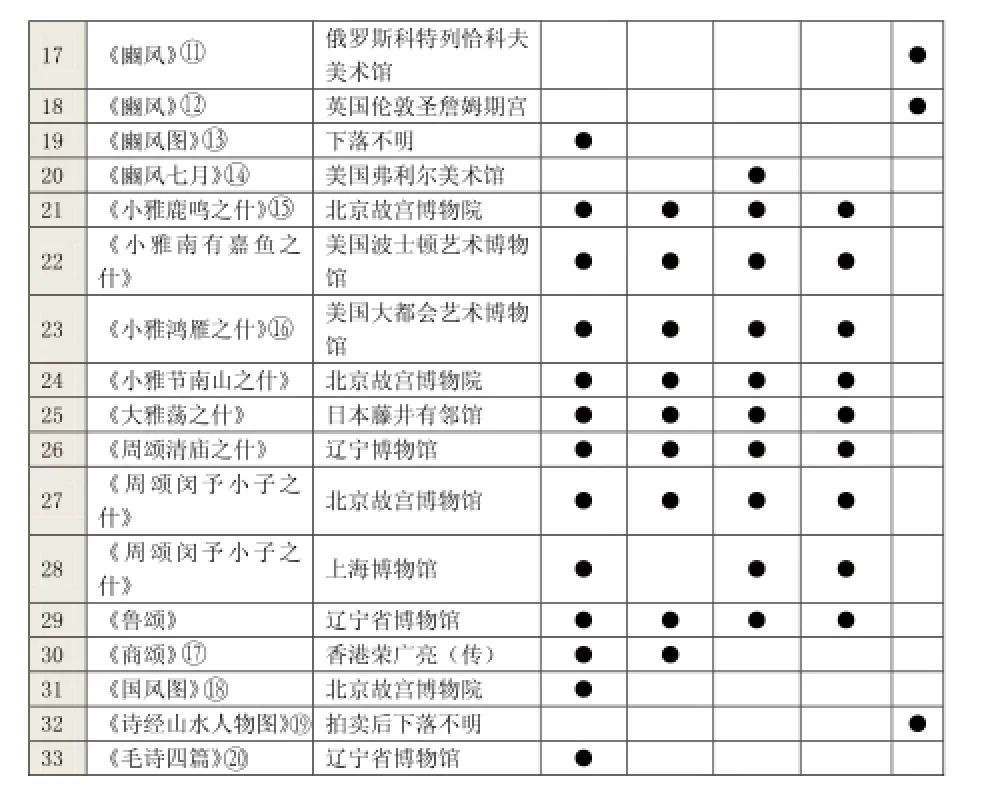

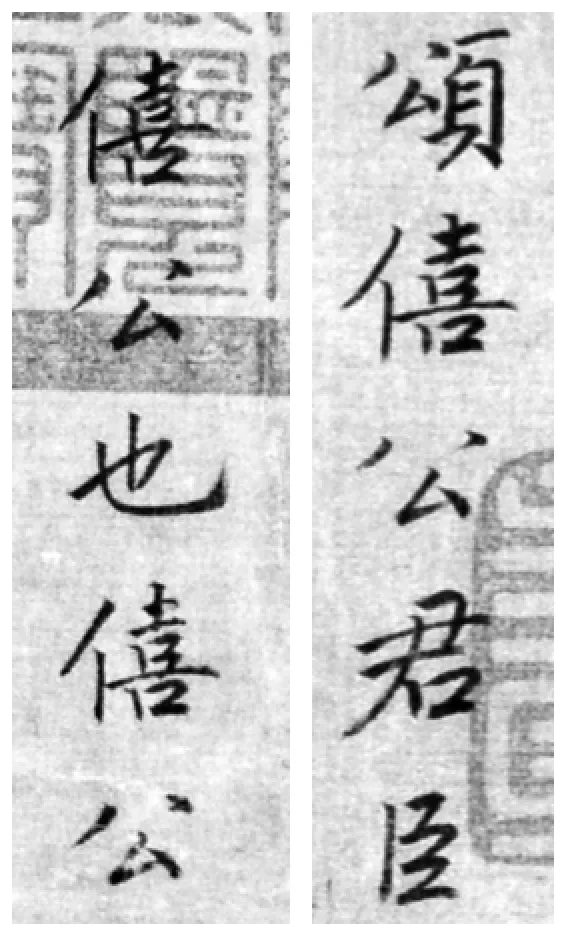

一、同诗篇不同版本的经文虽然有差异,但各本的字形、结体与章法并没有太大的差别,说明这些版本要么其中有一个为原本,其他各卷为摹本;要么有着我们尚不知的原本存在,其他各卷都摹自或辗转摹自此原本。举例来说,大英博物馆、上海博物馆与辽宁省博物馆各藏有一卷《陈风图》。此三卷书法水平不一,以大英本与上博本较佳,书风也更为相似,辽博本水准较差,但却可以看出辽博本也在力求与前两者保持一致。这里书作的差异只与书手个人笔力高下有关。在分别藏于辽宁省博物馆、北京故宫博物院与日本京都博物馆的三卷《唐风图》中也可以观察到同样的情况,其书法以辽博本最佳,北京故宫本次之,日本京都本最次。但其书风却未必有太大差别。(图1- 1、图1- 2、图1- 3)

图1 -1《陈风·宛丘》经文(大英博物馆)

图1 -2《陈风·宛丘》经文(上海博物馆)

图1 -3《陈风·宛丘》经文(辽宁省博物馆)

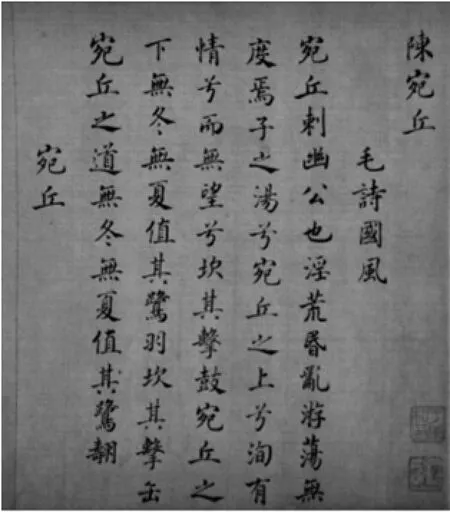

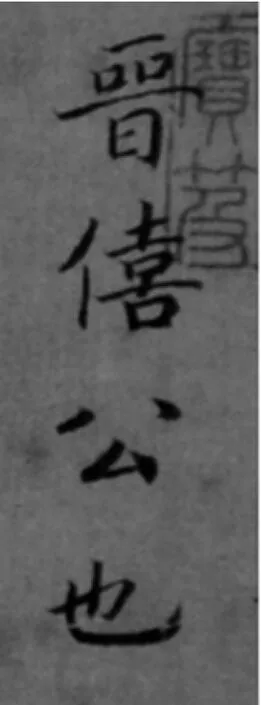

图1 -4《唐风·蟋蟀》“僖公”二字(辽宁省博物馆)

图1 - 5《鲁颂》“僖公”二字(辽宁省博物馆)

二、相较于同诗篇不同版本中书法的类同,不同诗篇图卷的经文的章法与书写习惯上却有着较大的不同。如同样是二王的书风的辽博本《唐风》与《鲁颂》二卷,比较其中“僖公”二字,其运笔与结字的方式就有不小的差别,明显不可能是同一人所书,也没有与其他卷保持高度一致的愿望。(图1- 4、图1- 5)此外,如北京故宫与上博的两卷《闵予小子》与香港虚白斋的《齐风》,并未象《召南》卷与《墉风》卷直接表明经文是后人补书,其书风与他卷的差异则更为明显。(图1-6、1-7、1-8)

事实上,如果说同诗篇不同版本的相近表明各卷都有着一个原本作为参照,那么这些不同诗篇经文的差距或在表明原本的书作并非一人所书。

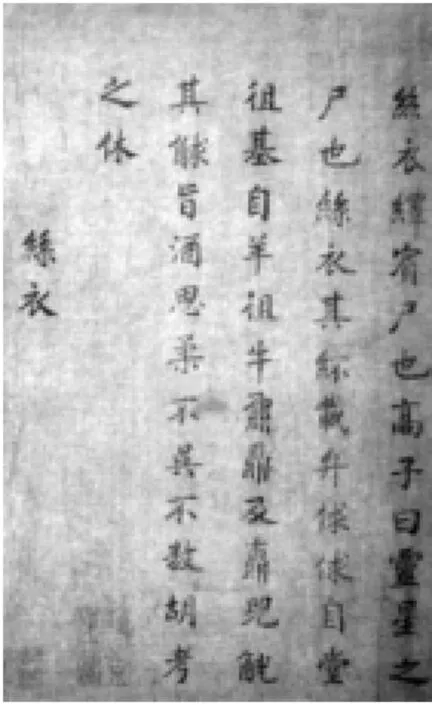

图1 - 6《闵予小子·丝衣》经文(北京故宫博物院)

图1 - 7《闵予小子·丝衣》经文(上海博物馆)

图1 - 8《齐风·著》经文(香港艺术馆虚白斋)

三、《毛诗图》的画作

相较于书作者的扑朔迷离,画作者的确认则要简单得多。对于马和之的画风,庄肃与夏文彦的评价都是:“笔法飘逸,务去华藻,自成一家。”这应该是宋元画史对马和之画风的一致认识。马和之作品最为独特的是其飘逸的用笔,后人称为“兰叶描”或“蚂蟥描”,宋代罕有与其相似者,风格辨识度非常高。除《毛诗图》外,现存较为可信的马和之作品尚有《后赤壁赋图》卷、《古木流泉》、《清泉鸣鹤》、《月色秋声图》①此三幅图中《后赤壁赋图》现藏故宫博物院,卷中有高宗草书苏轼赋文,并铃有“双龙”、“太上皇帝之宝”二玺,字为真迹,画亦必是马和之真迹。《古木流泉》、《清泉鸣鹤》现均藏于台北故宫博物院,《月色秋声图》藏辽宁省博物馆。从用笔之飞动流畅与人物之造型上看,都属马和之风格。而以《月色秋声图》上的赵孟頫题跋,更可能是马和之亲笔。。《毛诗图》各卷的用笔皆飞动流畅,与这些作品相当一致。因此《毛诗图》的原画作者是马和之这一点无可置疑,但现存诸图卷是否有,或哪些是马和之亲笔仍需要仔细考察。

以大英、上博、辽博三本《陈风》为例。从画法上看,互有高下,显然非出于一人之手,或以大英本最佳,而辽博与上博本较次。再将三卷中《衡门》图中的隐士的形象与马和之的《月色秋声图》作对比分析。以大英本与《月夜秋声图》最为接近,上博本脸型偏瘦,辽博本脸型偏圆,整体气质上也有较大差别。且后两本人物脸上肌肤所施颜色太过鲜艳,这与马和之的贯用手法有区别。也就是说大英本更接近马和之风格。(图1- 9、图1- 10、图1- 11、图1-12)

图1 -9 [南宋]马和之《月色秋声图》(绢本设色,纵29厘米,横22厘米)局部(辽宁省博物馆)

图1 -10 《陈风·衡门》局部(大英博物馆)

图1 -11 《陈风·衡门》局部(辽宁省博物馆)

图1 -12 《陈风·衡门》局部(上海博物馆)

再比较此三卷中《东门之枌》图。图中赶驴者脚下都有落叶,从落叶的排列组合上看,大英本与辽博本基本完全一致,而上博本却有不同之处。表明前两卷有着一致的来源,而上博卷明显是临自前者,且在准确还原原作上有瑕疵。此外,前两卷清代都曾被皇家收藏,大英本还入乾隆时的“学诗堂”。卷后都有完全一样的董其昌尾跋。徐邦达鉴定大英本为真,而辽博本尾跋为伪,临自大英本。这也表明大英本应是三卷中最早的版本。

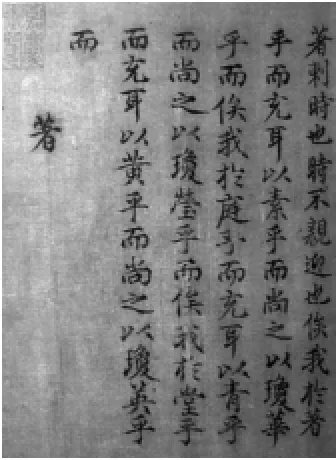

应该说通过对同一诗篇不同版本图像的细致比较,可以较容易得出何本为较早版本。但确认作者仍然并不容易。徐邦达通过画法的比较,认为辽博本《唐风图》、《小雅鹿鸣之什》、《小雅节南山之什》三卷列为书画皆佳的第一等。这也是学界一般公认的南宋时作品。但问题是此三卷在具体画法上并不完全一致。如在《小雅鹿鸣之什·皇皇者华》图中夹叶画法就较工整、谨细,与《唐风》卷有差别,甚至与同卷《四牡》图中枝叶画法的放逸就并不相同。(图1- 13、图1 - 14)

事实上,此各卷中画法差异已经不能仅仅理解为画家个人有意地变换画法。而更像是由不同的画家绘制,甚至同一卷也可能是合作完成。那么其后涉及的问题就是,《毛诗图》是以一种什么样的模式被创造出来?而马和之又是以什么样的方式去影响或指导着画卷的制作?

图1 -13《小雅鹿鸣之什·皇皇者华》局部(北京故宫博物院)

图1 -14 《小雅鹿鸣之什·四牡》局部(北京故宫博物院)

四、《毛诗图》的制作

关于《毛诗图》的制作模式,Julia K. Murray在著作中认为:《毛诗图》各卷都是由马和之先画出纸质的“稿本”(design, pictorial concept, sketch),再由“助手”(assistant)将稿本画到绢质图卷上。为了进一步证明这一点,她推测顾兴裔很可能就是马和之的助手之一。而现存的稿本则有台北故宫所藏的《古木流泉图》与《清泉鸣鹤图》,并指出前者与《豳风》卷中的《鸱鸮》图中树石的构思相同,后者中的近景与《小雅鹿鸣之什》卷中的《伐木》图,远山与《大雅荡之什》卷中的《崧高》图相类。但同时她也注意到了上述稿本与图卷中的差别,因此强调其相似是在“构思”(conception),作坊中的复制品多了“匠气”(labored and calculated),而丢掉了稿本中的“鲜活的灵感与表达的一致性”(fresh inspiration and unity of expression)。她又列举弗利尔美术馆与克利夫兰艺术博物馆中的两卷《豳风七月》图,认为前者就是马和之早年学李公麟画法,作的稿本,而后者是南宋后期宫廷中马远、马麟传派据马和之稿本所作的正式作品。①Murray所举的稿本是否成立可能还有某些问题。因为从画作上看,《古木流泉图》与《清泉鸣鹤图》本身就是完整的作品,与《毛诗图》中相关作品的相似更多是在画法现构图上,而非在图绘《诗经》的整体创意上。而弗利尔与克处夫兰的两卷《豳风七月》与纽约大都会艺术博物馆的一卷《豳风图》在图式上也非常相似。此或是宋人图绘此诗的流行样式,而难以认定为是创作《毛诗图》的稿本。

此前的研究表明,《毛诗图》中书与画是由宫中不同的书手与画手完成,其中必然要有相当详细的分工安排。也应该有Murray推测存在有由马和之创作的稿本存在,指导制作。事实上,《毛诗图》中展现出对于《诗经》文本的深刻理解,恐也非一般宫中画手可以做到。进一步而言,马和之的画法极为独特,画史中记载,仅有距马和之活动年代较远的,理宗淳佑年画院待诏顾兴裔,专师马和之,但“笔法设色俱不逮”[4]。既然当时无人能以其风格作画,那么此稿本就应是完成度较高的作品,也只有这样,作坊里的画手们才有可能在制作时,展现出马和之的画风。就如徐邦达先生所说:

图1 -15《节南山之什》中制作痕迹

图1 -16《唐风图》中制作痕迹(辽宁省博物馆)

“如没有马和之的原画,皇家画院的画家是不可能自己创作出来的。加之,如果对两种或者三种不同版本进行比较的话,我们可以看出,不同版本对《诗经图》原作的模仿是亦步亦趋的。”①Xu Bangda, The Mao Shih Scrolls: Authenticity and Other Issues, in Alfred Murck & Wen Fong (eds.), Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting, New York: Metropolitan Museum of Art, 1991,p. 282.

而某些细节的考察可以印证上述推测。以辽博本《唐风》卷来看,全卷为一完整绢轴。而现保存较好,且篇中诗画齐全的《毛诗图》各卷,除因图卷破损而有意分开装裱之外,也大都是完整的图卷,没有发现接缝的痕迹。弘历也曾注意到这一点,在《小雅鸿雁之什》卷的尾跋中弘历指:“因阅和之他卷,字画通绢连次者多。”《豳风》卷尾也跋曰:“而《破斧》篇,高宗书与画相连,并无割裂痕。”这说明字画之间原本无分割,篇与篇之间也多为“通绢连次”。通过对原作的细察也可以注意到,每卷各篇之间、书与画之间都有用淡墨勾勒的细线。这明显是在制作前,为确定各经文与画作位置而作的辅助线。

经文所占位置或可通过诗篇长短确定,而用墨线确定画作的宽度表明,在制作前就已经有完成度较高的画作作为参照。纵观《毛诗图》各卷,书画配合默契,明显制作者成竹在胸。

事实上,制作这样的长幅图卷需要仔细的筹划,否则很容易在画作中造成画面的局促感或不均衡感。在克利夫兰本《豳风七月》卷中,每图被人为划分为一致宽度,作品中也可以明显观察到画家的局促,有时为了表现诗意,不得不舍弃画面的完整,有的人物只能画一半。而考察有高宗题字的作品,大多为分开制作完成后才装裱成长卷。如《后赤壁赋图》卷是马和之作画,高宗另绢作书,然后书画合裱。李唐的《晋文公复国图》卷后也有高宗题字,但与《毛诗图》不同,文字是书于图左,在书作的左边都有明显的装裱接缝的痕迹。也就是说,李唐先在单页上作画,图后留下足够的空间,等各幅画完后,呈高宗统一题字,最终统一装裱成卷。

而象《毛诗图》这样需要书手与画手紧密配合的完整长卷,所受的限制较多,帝王参与书画合作的可能性极小。如果取信史料中所记,有帝王“每书毛诗三百篇,令和之写图”的原本。其制作方式也应像是《晋文公复国图》或《后赤壁赋图》一般,各诗单独书、绘,最终合裱为一卷。而现存诸卷皆是照此原本复制而来。

关于《毛诗图》卷的复制,Murray只是模糊地提到“作坊”,并未说明是何具体机构负责。但可以肯定的是,复制是在皇家的官僚体制之内完成,最大的可能性当然是宫廷画院。王伯敏在《中国美术通史》中列出宋代画院画家简表,其中涉及孝宗朝的有:苏焯、李公茂、苏晋卿、徐珂、毛益、何世昌、阎次平、阎次于、阎次安、李珏、张礼训、刘松年、曾海野。②王伯敏:《中国美术通史》,山东教育出版社,1988年5月版,第325页。其中阎次平、阎次于、阎次安三兄弟因皆擅长山水、人物而最为有可能成为复制《毛诗图》的画师。

但也需要指出另一种可能,在对《毛诗图》的复制中,画师们必须准确地依附于马和之的原画,不能也不需要从中展露出个人的创造力,也不需要太高的绘画技巧。很有可能那些南宋时期的复制本根本就是直接用绢置于原图上摹制下来的,是否真的需要这些在后世画史中留名的,宫廷画家中的佼佼者来从事此项工作?

南宋宫廷绘画机构的设置不同与北宋,其独特性早已被学界所注意,所作的研究也多。因为史料记载的不完备,甚至有学者认为并无所谓实体的画院存在。③参见彭慧萍:《南宋画院之省舍职制与画史想象》,中央美术学院2005年博士学位论文。但是实体画院的存在于否无法否认宫廷画家的存在,只是他们的隶属机构不如北宋明确而已。就如徐建融在《宋代绘画史》中的分析:

“对于宫廷画家的归属,一方面有画院这个可以安置,另一方面也不妨可以散置于其他相应机构中……当帝王有所需要时,可以将画家直接召至宫中;平时,画家则可以分别置于画院或其他相应机构而自由活动。”[5]

这应该是相当合理的推测,大量的画师供职于非画院的官僚机构中。如刘宗古就供职于车辂院,为提举车辂院。而马和之所供职的工部“掌天下城郭、宫室、舟车、器械、符印、钱币,山泽、苑囿、河渠之政。”[6]其下设有将作监。按《钱塘县志》“宋画院”条载:

“宋画院有待诏、祗候;而甲库、修内司有祗应官。”[7]

明确“修内司”中,“祗应官”也是宫廷画师之一种。“修内司”是隶属“将作监”的官办工艺匠作职局,掌“皇城内宫垣宇缮修之事”[8],以及皇室节庆及日常所需各类装饰工艺品。①周密:《武林旧事·卷二》,元夕条载,“一入新下,灯火日盛,皆修内司诸分主之,竞出新意,年异而岁不同。”同卷赏花条载:禁中赏花,“先期后苑及修内司分任排办,凡诸苑亭榭花木,妆点一新,锦帘绡幕,飞梭绣球,以至褥设放,器玩盆窠,珍禽异物,各务奇丽。又命小内司列肆关扑,珠翠冠朵,篦环绣缎,画领花扇,官窑定器,孩儿戏具,闹竿龙船等物……。”孝宗乾道元年八月十二日,立皇太子时诏命“修内司”,“先次彩画制度,间架图样进呈讫……”[9]更是说明修内司有图绘工程样稿的职能,并配有相应的画师。

马和之是工部侍郎,在他的职权范围之内寻找复制《毛诗图》的画手是最为方便且合逻辑的行为。工部下属的“修内司”很有可能就是复制《毛诗图》的作坊。据画史记载,乾道(1165-1173)年间,擅画人物的画师鲁庄曾任“修内司”祗官,②[元]夏文彦:《图绘宝鉴·卷四》载:“鲁庄,杭人。工人物,乾道间祗应修内司。”于安澜编:《画史丛书·第二册》,第118页。这正好是马和之创作《毛诗图》的时间。在创作完原图后,马和之很有可能就将其交付给修内司,并很有可能就是鲁庄,负责图卷的复制工作。

结 语

在宋代美术史中,马和之的面貌相当模糊。留下了大量的画作,史书却记载阙如。对于其创作《毛诗图》一事,也仅以寥寥几句交待。但其庞大的数量与较高的艺术水准,使其成为宋代美术史研究中无法绕过的重要课题。此前的学者对于《毛诗图》的研究已付出了较大的努力,亦得出较丰硕的成果,本文尝试在此基础上继续推进。

首先,关于《毛诗图》的版本。现存列于马和之名下的《毛诗图》遍布于世界各地,有此画作仅见其名,难以为研究者见到。此前学者的罗列,皆有遗漏。本文尽力搜罗,但可能难免还有漏网之图。

其次,学界对于各版《毛诗图》的逐一考察尚未获得圆满成果。面对如此众多的《毛诗图》还需要一一考辨其脉络,确认何为南宋本、何为后世的仿本,以确定进一步研究的标本。此是本文篇幅难以负担之任务,将另文详述。

最后,学者们对于《毛诗图》的作者与制作的认识仍有相抵之处,有些结论难免有推测之嫌。本文在此前研究的基础上,通过对图像的细读,认为现存《毛诗图》全为复制本,而非帝王书经文马和之所绘的原作,并尝试对此图卷的原作与制作的某些细节提出推测。

但问题仍未结束。以上所述只能视为对相关课题的基础研究。事实上,从马和之兼具工部侍郎与总摄画院的特殊身份出发,考察《毛诗图》的儒学背景与南宋政治文化脉络的关系,尚有更多可深入的空间。

参考文献:

[1][宋]洪迈.容斋随笔·容斋三笔·卷十一[G]//帝王讳名.景印文渊阁《四库全书》, 851:617.

[2]四库全书总目·卷一百九十一[G]//景印文渊阁《四库全书》,5:119.

[3][宋]熊克.中兴小纪·卷三十一[M].台湾:台湾商务印书馆,2008年版,卷313。

[4][元]庄肃.画继补遗·卷上[G]//卢辅圣主编.中国书画全书, 上海:上海书画出版社,1993,2:914.

[5]徐建融.宋代绘画史[M].北京:人民美术出版社,2000:134.

[6][元]脱脱等.宋史·卷一百六十三 职官志三[G]//景印文渊阁《四库全书》,283:40.

[7][明]佚名.万历钱塘县志·外纪·宋画院[M].(万历37年纂修),清光绪19年刊本;中国方志众书·华中地方[G].台北:台北成文出版社,1975,162:782.

[8][宋]李心传.建炎以来朝野杂记·甲集·卷十七 修内司[M].徐规点校.北京:中华书局,2006,17:387.

[9][清]徐松辑.宋会要辑稿·职官三十[M].北京:中华书局,1957,75:2993.

(责任编辑:梁 田)

[ 中图分类号 ]J209

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)01-0083-08

收稿日期:2015-10-16

作者简介:黎 晟(1976-),男,江苏淮安人,淮阴师范学院副教授,北京大学历史学系驻站博士后,研究方向:美术史、美术考古及相关理论。