中古胡姓家族之族源叙事与民族认同

2016-08-08尚永亮龙成松

尚永亮 龙成松

中古胡姓家族之族源叙事与民族认同

尚永亮龙成松

摘要:族源是民族认同的一项重要指标,它借助家族叙事得以集中展示。中古胡姓家族的族源叙事文本,有不同于汉人的模式化倾向,主要表现为居边封边、避地没蕃、因官出使三大类型,呈现出回环、分支与层递等不同的结构形态。通过剖析这些结构性族源叙事的内涵及渊源,可以发现隐藏其中的民族社会心理和认同关系,对于重塑中古胡汉共同体社会的形成过程,具有重要的意义;对于我们理解从汉代以来入华异族的汉化过程亦是一个有益的维度。更重要的是,通过考察以五帝为中心的族源叙事,我们发现:中华民族历史上的黄帝认同,一定程度上是由中古时期胡姓家族之黄帝认同“倒逼”形成的。总体来看,北朝至唐中叶,是中古民族关系调整的重要时期,也是中华民族黄帝认同形成的关键时期。

关键词:中古;族源;胡姓家族;五帝;黄帝;民族认同

族源追溯是人类共同的社会心理,共享族源是族群存在的重要依据。中国古代社会在与周边民族的交往过程中,曾经“假借”族源,利用汉文化强大的书写传统,一次次将华夏边缘纳入华夏共同历史记忆之中,最终凝定为“炎黄子孙”的民族认同模式。而在历史上,这一过程却多是依赖各种族源叙事文本得以呈现的。中古时期出现了大量与胡姓家族有关的族源叙事文本。这些文本一方面反映了胡姓家族自身的特点,另一方面展示了其民族认同变迁的鲜活状态。值得注意的是,在这些族源叙事文本中,还存在一种模式化的情形,由此映射出汉民族文化心理的深层结构特征。为此,我们拟以此时段外来族群为主体,对其族源叙事和认同变迁予以详细考察,以期在前人基础上,获得对传统民族认同之形成、发展的新的理解。

“胡姓家族”的说法,建立在“胡姓”的界定上。汉魏以来陆续入华的周边部族,绝大部分都改从汉姓,其集大成为《魏书·官氏志》。姚薇元先生的《北朝胡姓考》,是胡姓研究的经典著作,书中对《官氏志》中鲜卑宗族、内入诸姓、四方诸姓以及《官氏志》未载的东胡、东夷、匈奴、高车、西羌、氐、賨、羯、西域等10种族属,193种姓氏,进行了细致的考订,这是我们确定胡姓的基本依据。这些胡姓人物及其后裔,即胡姓家族的主体*在姚薇元《北朝胡姓考》之后,有苏庆彬《两汉迄五代入居中国之蕃人氏族研究——两汉至五代蕃姓录》,王仲荦《鲜卑姓氏考》,陈连庆《中国古代少数民族姓氏研究——秦汉魏晋南北朝少数民族姓氏研究》等著作,多在姚著基础上推进,成为我们界定胡姓的重要参考资料。在具体确定一个胡姓家族时,仅仅依据胡姓本身是远远不够的,还需要借助史传、谱牒、碑志、世系资料等其他文献作全面考订。。

一、胡姓家族族源叙事的基本类型及其渊源

族源是指世系或认同上的祖先。但祖先层次的界限并不绝对,有远祖、近祖、得姓始祖、始迁祖、宗主(小宗五世而迁)等等,如:

姚弋仲,南安赤亭羌人也。其先有虞氏之苗裔。禹封舜少子于西戎,世为羌酋。其后烧当雄于洮罕之间,七世孙填虞,汉中元末寇扰西州,为杨虚侯马武所败,徙出塞。虞九世孙迁那率种人内附,汉朝嘉之,假冠军将军、西羌校尉、归顺王,处之于南安之赤亭。*房玄龄等撰:《晋书》卷一一六《姚弋仲载记》,北京:中华书局,1974年,第2959页。

这里的族源有多个层次:远祖为虞舜,舜少子;近祖则有烧当、填虞、迁那等。族源多是认同上的祖先。族源追溯往往以一种故事类型出现,或简或繁,但具备了叙事基本要素。中古时期,北方民族大量涌入中原,民族关系骤紧,针对入华胡姓家族产生了大量的族源叙事文本,有汉人创作的,也有非汉人创作的。这些文本出现在正史四夷传、民族志、人物传记等文献中。碑志和谱牒是族源叙事文本的渊薮。一般碑志序文介绍墓主族源时会有一段简要的叙事,在铭文中也会以韵文形式来回应。谱牒中,比如《元和姓纂》,在列姓之下,先有一段受氏之由,这往往涉及族源叙事,这是不少谱牒的叙事规范。

(一)居边、封边型

这一类型往往以黄帝作为族源*也有其他族源,如《呼延章墓志》:“其先出自帝颛顼,有裔孙封于鲜卑山,控弦百万,世雄漠北,与国迁徙,宅于河南。”见吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,西安:三秦出版社,1995年,第350页。:黄帝子孙,居(或封)于华夏边缘,成为当地胡姓家族祖先。如《奚真墓志》(正光四年):“其先盖肇傒轩辕,作蕃幽都,分柯皇魏,世庇琼荫,绵弈部民,代匡王政。”*赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津:天津古籍出版社,1992年,第142页。又《和邃墓志》(孝昌三年):“其先轩黄之苗裔,爰自伊虞,世袭缨笏,式族命三朝,亦分符九甸。因食所采,故世居玄拜。”*赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第207页。奚真、和邃皆为鲜卑人,“作蕃”、“分符”、“食采”,皆是分封。没有明确说分封者,如《安伽墓志》(大象元年):“其先黄帝之苗裔,分族因居命氏。”*罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,北京:中华书局,2005年,第308页。又如《俾失十囊墓志》(开元二十七年):

昔者轩辕黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。其有作政西土,观光北阙,藩屏天子,钦慕国章。*吴钢主编:《全唐文补遗》第五辑,西安:三秦出版社,1998年,第368页。

杜确撰《李元谅墓志》(贞元十年):

其先安息王之胄也,轩辕氏廿五子在四夷者,此其一焉。立国传祚,历祀绵远,及归中土,犹宅西陲。*吴钢主编:《全唐文补遗》第三辑,西安:三秦出版社,1996年,第128页。

史志中也有这样的叙事类型。如:

慕容廆字弈洛瑰,昌黎棘城鲜卑人也。其先有熊氏之苗裔,世居北夷,邑于紫蒙之野,号曰东胡。*房玄龄等撰:《晋书》卷一○八《慕容廆载记》,第2803页。

居边型一类族源叙事,有历史和现实的渊源。中国古代四夷观念萌芽很早。华夏边缘民族的起源问题,一直困扰着汉民族。为四夷寻得一个存在的合理性解释,汉人作了很多尝试。比如《史记》谓匈奴“其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”*司马迁:《史记》卷一一○《匈奴列传》,北京:中华书局,1963年,第2879页。后人将匈奴的族源具体化,《索隐》引张晏曰:“淳维以殷时奔北边”。又引乐产《括地谱》云:“夏桀无道,汤放之鸣条,三年而死。其子獯粥妻桀之众妾,避居北野,随畜移徙,中国谓之匈奴。”(同上,第2880页)匈奴族源遂被“合理化”为一个汉人的祖先(夏桀之子獯粥),避居华夏边缘(北野),成为当地民族的祖先(匈奴)。越往后,对族源的叙事越具有典范性。;《后汉书》以西羌“出自三苗,姜姓之别”*范晔:《后汉书》卷八十七《西羌传》,北京:中华书局,1965年,第2869页。;又《晋书·姚弋仲载记》以羌为“有虞氏之苗裔。禹封舜少子于西戎,世为羌酋”。这些族源的追叙伴随着一连串的“造神运动”,生成不同系统的族源神话。经自然和人为的选择,众多族源叙事文本最终凝固于黄帝,这是中华民族认同趋一的表现。之所以凝固为黄帝,主要是因为黄帝在古史(传说时代)中,被描述为诸帝王世系的起点。至于黄帝子孙受氏之由,地理分布及其世系分支的表述,则经《帝系》、《世本》、《五帝本纪》等经典文本不断“建构”而凝固下来,并得以传承。

从叙事文本来看,胡姓家族居边型族源叙事直接渊源于古代经典中“或在中国,或在夷狄”的叙事模式。《国语·郑语》史伯对桓公语云:

妘姓邬、郐、路、偪阳,曹姓邹、莒,皆为采卫,或在王室,或在夷、狄,莫之数也。而又无令闻,必不兴矣。*徐元诰集解,王树民、沈长云点校:《国语集解》(修订本),北京:中华书局,2002年,第468页。

史伯此论是回答桓公“王室多故,余惧及焉,其何所可以逃死”的问题时提及的。其述当时夷夏错居、诸夏兴衰的背景,正是居边叙事的注脚。《史记》将这一叙事模式典范化,如《秦本纪》谓:

魏之先,毕公高之后也。毕公高与周同姓。武王之伐纣,而高封于毕,于是为毕姓。其后绝封,为庶人,或在中国,或在夷狄。其苗裔曰毕万,事晋献公。*司马迁:《史记》卷四十四《魏世家》,第1835页。

《史记》的这一叙事典范被后世正史传承下来,如《魏书》叙鲜卑的族源:

昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。*魏收:《魏书》卷一《帝纪·序纪》,北京:中华书局,1974年,第1页。

对比《元温墓志铭》(开元三年):

昔黄帝有子廿五人,或内列诸华,或外藩荒服。昌意少子受封北土。分国镇摄,纳聘西陵。立号鲜山,降居弱水。后迁广汉,徙邑幽都。天女降灵,圣武合乾坤之德;神人感梦,孝文齐日月之明。分十姓于宗枝,光荣后叶;定四海之高族,演派洪源。*吴钢主编:《全唐文补遗》第七辑,西安:三秦出版社,2000年,第356页。

可以明显看出后者是前者的模仿。需要注意的是,作为鲜卑、匈奴等较大族群单位的族源,与具体胡姓家族的族源叙事,在一定程度上表现出“同构性”。这说明族源叙事所具有的一种稳定性。

(二)避地、没蕃型

避地型或没蕃型族源叙事的一般模式是:一个汉人祖先因为避难、避乱等原因而进入华夏边缘。避地强调过程,没蕃强调结果。这一族源叙事类型,在胡汉两个群体中都普遍存在,但汉人家族之叙事多为史实,胡姓家族则多为攀附。胡姓家族这一类型族源中的汉人祖先,通常是真实历史人物,但也有虚拟性的,如《集古录》卷五《隋钳耳君清德颂》(大业六年):“本周王子晋之后,避地西戎,世为君长,因以地为姓。”*欧阳修:《集古录跋尾》,北京:人民美术出版社,2010年,第112页。钳耳氏本羌人,攀附周王子晋,带有“仙化”色彩。以具体历史人物为祖先者,如《独孤藏墓志》(宣政元年):“本姓刘,汉景帝之裔,赤眉之乱,流寓陇阴,因改为独孤氏。”*罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第295页。但事实上独孤氏本匈奴族裔屠各种,独孤、屠各一声之转*参见姚薇元:《北朝胡姓考》(修订本),北京:中华书局,2012年,第48页。,其改姓当在刘汉立国之后,孝文帝太和改姓之前。《魏书·官氏志》所谓“独孤氏后改为刘氏”,不过承认早前的结果。与之相类,匈奴刘渊自称刘氏,建汉赵政权,称汉王,也是通过选择族源完成了身份转型。此一姓氏改动,意在附会刘汉王室,由此成为不少独孤氏家族族源叙事的典范。

对于胡姓家族而言,不少避地型或没蕃型族源叙事本质是一种攀附,其中有复杂的历史和认同因缘。比如上引独孤氏选择汉景帝之裔孙为祖,强调在赤眉之乱中流寓陇阴,因此时宗室人物播迁成为可能,而世系嫁接可以操作。又如《晋书》载:“吕光字世明,略阳氐人也。其先吕文和,汉文帝初,自沛避难徙焉,世为酋豪。”*房玄龄等撰:《晋书》卷一二二《吕光载记》,第3053页。按:汉高祖吕后之父,史只言吕公,未言名字。疑“文”为“公”之形讹,而“和”字衍。若非是,也只能说明吕光的族源传说参照吕后家族的历史作了“改造”。吕光本略阳氐人,其族源攀附吕文和(即汉高祖吕后之父),显然经过了一番“改造”。汉文帝初年,对诸吕有一番清洗,将吕光的族源嫁接到这一动乱时期,带有很大的隐蔽性。有时世系嫁接以一种“无缝”的状态呈现,如独孤及为其父撰写的《独孤通理灵表》云:

公讳某,其先刘氏,出自汉世祖光武皇帝之裔。世祖生沛献王辅,辅生厘王定,定生节王正。正生长子广,嗣王位;次子廙,仕汉为洛阳令。廙生穆,穆生进伯,为度辽将军击匈奴,兵少援不至,战败,为单于所获,迁居独孤山下。生尸利,单于加以谷蠡王之位,号独孤部。*董诰等编:《全唐文》卷三九三,北京:中华书局,1983年,第3993页。

十二叶祖统,雁门太守,大将军武之从子也。武以大功不遂,为阉官所诛。统避难,亡奔出塞。代为南部大人,威振华夏。*许敬宗编,罗国威整理:《日藏弘仁本文馆词林校证》,北京:中华书局,2001年,第197页。

此后有《周书·窦炽传》(贞观十年成书)承其说:

汉大鸿胪章十一世孙。章子统,灵帝时,为雁门太守,避窦武之难,亡奔匈奴,遂为部落大人。后魏南徙,子孙因家于代,赐姓纥豆陵氏。*令狐德棻等撰:《周书》卷三十《窦炽传》,北京:中华书局,1971年,第517页。

出土窦氏墓志中亦可见相关之说,如徐坚撰《窦思仁墓志》(开元十一年):

出土、传世文献可历时地“复原”鲜卑窦氏攀附汉人族源的文本层累过程。在《元和姓纂》(元和七年成书)中,窦氏还有“河南洛阳”和“扶风”两望:前者以窦统奔鲜卑赐姓纥豆陵氏为始;后者以窦婴始,窦武终。《姓纂》的两条世系在《新唐书·宰相世系表》中被整合成一条完整的汉人世系,中间毫无断裂。窦武之乱,窦统没蕃,正是这一世系整合的关键。窦统没蕃说,学者多指为伪托,但皆未考证窦武之乱和窦统没蕃这“一事两面”(窦武之乱是实,窦统没蕃是虚)的历史情形。其实《姓纂》于扶风窦氏之末,特别说明“魏晋以后,窦氏史传无闻”,可见窦武之乱是其终结。而在此期间,鲜卑纥豆陵氏兴起,通过有意识的嫁接,正好接续上了汉人窦氏经乱后断裂的世系。经过墓志、正史以及其他文本的不断传播、建构,最终形成《宰相世系表》这样无缝的世系。

鲜卑纥豆陵氏“成为汉人”的过程如是,其他避地、没蕃型族源叙事中的世系嫁接,也不乏类同者。如《元和姓纂》卷四河南潘氏下引潘神威家状云:“十四代祖魏尚书仆射。子孙因晋乱没蕃,遂居代北。”*林宝撰,岑仲勉校记,郁贤皓、陶敏整理:《元和姓纂》(附四校记),北京:中华书局,1994年,第515页。河南潘氏本鲜卑破多罗氏改,而攀附曹魏时之潘勖。这种通过世系嫁接而“成为汉人”的模式,既是胡姓家族归化汉人的理想做法,也是汉人同化胡姓家族,将之纳入共同祖先记忆的现实需要。

古公有长子曰太伯,次曰虞仲。太姜生少子季历。季历娶太任,皆贤妇人,生昌,有圣瑞。古公曰:“我世当有兴者,其在昌乎?”长子太伯、虞仲知古公欲立季历以传昌,乃二人亡如荆蛮,文身断发,以让季历。*司马迁:《史记》卷四《周本纪》,第115页。

太伯在后世被认为是吴国的祖先。这一“避地”故事发生的背景不是动乱、亡国等负面的、被动的情形,而是主动的让国亡奔,带有明显的“道德主义”倾向。这也影响了胡姓家族族源的道德叙事,如柳芳《源光乘墓志》(天宝六载):

昔元魏绍于天,南迁于代。胤子让其国,西据于凉。大王小侯,初传荒服,析珪担爵,(疑阙一字)毕中州。故太尉陇西宣王贵于代京,太武谓之曰:与朕同源。因以锡姓。*吴钢主编:《全唐文补遗》第一辑,西安:三秦出版社,1994年,第165页。

源氏本河西秃发氏之裔,魏太武帝时赐姓源氏。南凉秃发氏与拓跋氏同出鲜卑,但各自建立对抗政权。志文中加入“让国”的道德理想。柳芳其人为著名谱牒学家,对源氏族源的“改造”,从一个侧面可以看出族源叙事模式的深层影响。

避地、没蕃型族源叙事的现实背景则是民族关系中的人口流动现象。异族入华、四裔部族内附,固然是人口迁徙的主流,但汉人避地、入蕃也是题中之义。李陵没匈奴即是一经典的例子。李陵没蕃的故事还成为不少胡姓家族族源叙事的蓝本。如李穆:“自云陇西成纪人,汉骑都尉陵之后也。陵没匈奴,子孙代居北狄,其后随魏南迁,复归汧、陇。”*魏征等撰:《隋书》卷三十七《李穆传》,北京:中华书局,1973年,第1115页。李穆疑为高车泣伏利(即叱李)氏,详参姚薇元:《北朝胡姓考》,第323页。其他以李陵为族源的例子,如《宋书》卷九十五《索虏传》:“索头虏姓托跋氏,其先汉将李陵后也。”(北京:中华书局,1974年,第2321页)北周《李贤墓志》:“公讳贤,字贤和,原州平高人,本性李,汉将陵之后也。”(赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第482页)李贤本为鲜卑人。沈亚之《沈参军故室李氏墓志》:“夫人之先为都尉,出居延,力战且陷,遂与其部居胡中为贵落。”(董诰等编:《全唐文》卷七三八,第7620页)李氏为李光弼孙女,本契丹人。关于中古时期胡姓家族与李陵之关系,参见温海清:《北魏、北周、唐时期追祖李陵现象述——以“拓跋鲜卑系李陵之后”为中心》,《民族研究》2007年第3期。汉人避地入蕃的情境,如隋末唐初,“时中国人避乱者多入突厥,突厥强盛,东自契丹、室韦,西尽吐谷浑、高昌,诸国皆臣之”*司马光主撰,胡三省音注:《资治通鉴》卷一八五《唐纪一》“高祖武德元年”,北京:中华书局,1956年,第5792页。。这种当下情境,一定程度上也契合了胡姓家族避地没蕃型族源叙事。

(三)因官、出使型

因官、出使型族源叙事,以祖先因做官或奉使而徙居某地。如《何摩诃墓志》(调露二年):“其先东海郯人,因官遂居姑臧太平之乡。”*吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,第276页。《米文辩墓志》(大中三年):“米氏源流,裔分三水,因官食菜,胤起河东。”*吴钢主编:《全唐文补遗》第九辑,西安:三秦出版社,2007年,第408页。何摩诃、米文辩皆为入华粟特胡人,因官之说,或为附会。这一类型的族源叙事,也具有世系嫁接的特点,如《新唐书·宰相世系表》“河南房氏”载:

晋初有房乾,本出清河,使北虏,留而不遣,虏俗谓“房”为“屋引”,因改为屋引氏。乾子孙随魏南迁,复为房氏。*欧阳修、宋祁:《新唐书》卷七十一下《宰相世系表一下》,北京:中华书局,1975年,第2399页。

河南房氏,本为高车贵族屋引氏,孝文帝改为房氏,因而攀附汉人著姓清河房氏,而且这一过程发生很早,《房宝子志铭》(显庆五年)称“汉司空房植之后”*吴钢主编:《全唐文补遗》第六辑,西安:三秦出版社,1999年,第284页。。房乾出使之说,是比较后起的,未见于《宰相世系表》之外的其他文献,这与上文所述避地、没蕃型族源叙事中的世系嫁接同出一辙,也具有隐蔽性。又如沙门悟真撰《翟家碑》:

起自陶唐之后,封子丹仲为翟城侯,因而氏焉。其后柯分叶散,壁(原注:当作“璧”)去珠移,一支从宦于流沙,子孙因家,遂为燉煌人。*吴钢主编:《全唐文补遗》第九辑,第332页。

史道德本为粟特胡人。墓志中“金方”、“大昴”、“河湟”、“月竁”等词,正是其源自西域的映射。又如《史索岩墓志》(显庆三年):“建康飞桥人也,其先从宦,因家原州。”*吴钢主编:《全唐文补遗》第七辑,第260页。史索岩为粟特胡人,其妻安氏墓志同时出土。建康史氏,本为汉人史氏姓望,《元和姓纂》即载有建康史苞世系。此二墓志所谓“建康”则为前凉张骏所置之郡,即今甘肃高台县。其地本在西域胡人入华路线上,与江南之建康(今南京)原不相关。史道德等粟特胡人称建康人,正是攀附汉人建康史氏而具有迷惑性的案例。但他们“因官”徙于平高、原州,则不一定为虚。史射勿、史索岩、史诃耽、史铁棍、史道德等人的墓志出土于宁夏固原南郊隋唐墓地*参见罗丰编著:《固原南郊隋唐墓地》,北京:文物出版社,1996年。,这一墓葬群显示当地确有粟特人聚落。

上面的例子说明,因官、出使型族源叙事,本身接近于历史真实,是历史叙事的一种形态,只是其中还夹带着“因官”、“出使”这种模式化的虚构叙事结构,而显示出与其他类型族源叙事的共性特征。

从历史上看,古代民族交往中的异族入华仕宦和使节往还现象,直接影响了因官、出使型族源叙事。汉代以来,汉族政权与周边民族交往,常互派使节。以商贸为目的的遣使贡献,以及为政治目的的质子,也是使节的变型。《资治通鉴》载:

西域使人入华,滞留长安,娶妻生子,这种历史现实,在不少胡姓家族的族源叙事中得到了回应。如《石崇俊墓志》(贞元十三年):“府君以曾门奉使,至自西域,寄家于秦,今为张掖郡人也。祖讳宁芬,本国大首领散将军。”*吴钢主编:《全唐文补遗》第四辑,第472页。又《何文哲墓志》(长庆四年):“公本何国王丕之五代孙,前祖以永徽初款塞来质,附于王庭。”(吴钢主编:《全唐文补遗》第一辑,第283页)何文哲本为昭武九姓何国人。墓志言五代祖何丕以及款塞之事,或为实情。石崇俊为粟特人,其曾祖“奉使”入华,或有可能。

与入使相对还有出使。前引《宰相世系表》房乾出使北虏,留而不遣,成为屋引氏之说,虽然不可考,但其历史情境却是存在的。南北朝时期,常见南北互派使节被扣留的情况,如北魏时朱长生、于提出使高车,被扣留三年才放还;陈朝王瑜、袁宪出使北齐,被囚四年方南归。唐代对外使节如崔伦、吕温亦曾被扣留吐蕃。至于贞元三年震惊宇内的“平凉劫盟”事件:“判官韩弇、监军宋凤朝死之。汉衡与判官郑叔矩、路泌,掌书记袁同直,列将扶余准、马宁、孟日华、李至言、乐演明、范澄、马弇,中人刘延邕、俱文珍、李朝清等六十人皆被执,士死者五百,生获者千余人。”*欧阳修、宋祁:《新唐书》卷二一六下《吐蕃传》,第6096页。至元和四年,白居易代皇帝所草制诰仍重申其事:“曩者郑叔矩、路泌因平凉盟会没落蕃中,比知叔矩已亡,路泌见在,念兹存没,每用恻然。今既约以通和,路泌合令归国,叔矩骸骨亦合送还。”*白居易著,朱金城笺校:《白居易集笺校》,上海:上海古籍出版社,1988年,第3211页。从贞元三年(787)至元和四年(809),路泌已没蕃中二十三年,郑叔矩更客死蕃中。这种深刻社会记忆得以各种方式记录下来。我们注意到,从北朝时期开始,胡姓家族(人物)就是外交使节的重要群体,上文所引中,朱长生(即可足浑长生)、于提、扶余准等人,皆为胡姓人物。胡姓家族出使型族源叙事,或许正是历史现实和记忆的另一种表达。

因官型族源叙事,也是双向的:胡人仕华与汉人仕胡。前者是主流,是被汉文化推崇的;后者是特例,往往被排斥。比如李陵没蕃仕匈奴与苏武持节不降胡,后世评论判然不同。胡人入仕中华,在历史上有两个经典范本:由余入秦与日磾仕汉。有意思的是,这两个典故常常一起出现在胡姓家族的族源叙事文本中。如许敬宗撰《尉迟敬德碑》(显庆四年):“由余去危,斥翦鹑而作霸;日磾受顾,光珥貂而累华”*董诰等编:《全唐文》卷一五二,第1554页。,即将二者关联使用。又如《王景曜墓志》(开元二十三年):

观夫由余入秦,日磾仕汉,楚才晋用,自古称美。其有才类昔贤、用同往彦者,则我王府君其人矣。公讳景曜,字明远,其先太原人。昔当晋末,鹅出于池,公之远祖,避难海东。洎乎唐初,龙飞在天,公之父焉,投化归本,亦由李陵之在匈奴,还作匈奴之族;苏武之归于汉,即为汉代之臣。*吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,第505页。

王景曜家族当为高丽人,自称太原王氏,晋末避难海东,唐初归化。这本是避地型族源叙事,但王景曜归化而仕唐,故用了由余、日磾、李陵、苏武诸人的典故。

历代王朝对入华部族,多采取羁縻政策;而对于入仕异族,多就地安置。这种“部落酋长——地方官员”的转变,也是胡姓家族因官型族源叙事的另一种现实对照。如权德舆撰《张茂昭墓志》:“其先燕人。九代祖奇,北齐右北平太守,因封其地,代袭王爵,违难出疆,雄于北方。曾祖逊,乙失活部落刺史。”*董诰等编:《全唐文》卷五○五,第5140页。张茂昭为张孝忠子,本契丹人,其祖先为乙失活酋长。《新唐书》张孝忠本传谓其父谧,开元中提众纳款,授鸿胪卿。可见其家族受封于唐,为唐藩臣。《张茂昭墓志》以张奇为九代祖,姑且不论是否属实,即就“右北平太守”、“乙失活部落刺史”之封爵言,显然是契丹部族羁縻于汉王朝的一种对应;而“违难出疆,雄于北方”之说,则是契丹与唐关系交恶的写照。

以上所述三种族源叙事富有典范性和稳定性。居边、封边型叙事,族源和世系追溯至黄帝、颛顼等传说人物,神话、传说色彩强;因官、出使型叙事,接近普通的历史叙事,甚至直接就是历史真实,世系起点或在一个家族范围内,或在当代。相比之下,避地、没蕃型叙事,族源多为攀附性质的隐蔽的祖先,世系的嫁接尤为巧妙,介于虚实之间。

二、胡姓家族族源叙事的结构性特征及其渊源

结构性是文化的内在特征,是思维和认知的稳定模式。中国文化的深层结构有很多,比如阴阳五行、天人合一等等。这些文化结构如同人体的骨架,支撑着作为血肉的各种文化机能的正常运行。胡姓家族族源叙事,也遵循着一定的结构性特征。我们这里所说的“结构性”,并不是叙事文本的顺序性,也不是内容、形式二分下的文本形式特征,而是从叙事文本中抽绎出来的内核,它对叙事文本的整体走向发挥着规范、制约作用。

(一)回环结构

胡姓家族族源叙事一般遵循以下模式:一个汉人祖先,因为某种原因进入华夏边缘,成为某胡姓家族的先祖;其后裔回到华夏,自称为汉人。这是一个具有回环特征的叙事结构。上节所引《王景曜墓志》即一典型的“避地——归来”的族源叙事。但从其文本来看,通常只显现“出走”(即居边、封边、避地、没蕃、因官、出使,来到四裔)的叙事,而“归来”(裔孙回到华夏自称汉人)的情境则是隐含的,因为其预设的情境就是“成为华夏”,所以“归来”的叙事往往是自明的。这种结构模式,根植于华夏文化观念,广泛存在于神话、传说和历史叙事中。

胡姓家族族源叙事的回环特征,渊源于古代“放逐与回归”神话传说,而这一类神话传说一开始便与民族关系相连。放逐神话传说中有一种类型:一个华夏人物,因为某种原因被放逐到华夏边缘,成为当地的祖先。如早期的四凶神话,尚无四夷观念。在《史记》中,明确将共工等四凶的流放地跟四夷联系起来。四凶从华夏入四夷,成为四夷之族源,这在不少四夷民族神话中得到了传承,如史云:“西羌之本,出自三苗,姜姓之别也。其国近南岳,及舜流四凶,徙之三危,河关之西南羌地是也。”*范晔:《后汉书》卷八十七《西羌传》,第2869页。随着华夏的边界扩张,从华夏“放逐”或“离开”的族源会成为四夷与华夏联系的环节而被“重拾”或“回忆”起来,成为“本为华夏”的合法性历史记忆,从而完成一种“回归”的叙事。这种由“放逐”而“回归”的结构性叙事,在《史记》中有经典的文本,如周民族早期历史中“不窋窜戎狄”传说云:

在上古弃逐文化中,也存在大量弃子、逐臣的叙事文本,其中呈现出一条清晰的“抛弃—救助—回归”的发展主线,诸如神话传说中的后稷、后羿、徐偃王、东明、朱蒙,以及历史记载中的伯奇、宜臼、重耳等,都经历过被弃和回归的过程,由此展示出恒定的结构性叙事特征*参见尚永亮《弃逐与回归——上古弃逐文学与文化导论》(《学术研究》2014年第4期)等系列论文。。这种“回归”模式,与胡姓家族族源叙事中“汉—胡—汉”的身份、空间“回归”,在形式上是同构的。

(二)分支结构

蜀之为国,肇于人皇,与巴同囿。至黄帝,为其子昌意娶蜀山氏女,生子高阳,是为帝喾。封其支庶于蜀,世为侯伯。历夏、商、周。武王伐纣,蜀与焉。其地东接于巴,南接于越,北与秦分,西奄峨嶓。地称天府,原曰华阳。*常璩著,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第113页。

这是典型的族源叙事中的分封说。无论其真实性如何,青阳、昌意降居的传说,确是一个模式化叙事:黄帝的两个世系枝派,“降居”到黄帝活动区的边缘,并且与当地的部族发生联系(通婚),其子孙后来成为华夏边缘的部族。这一叙事模式跟我们所说的胡姓家族族源叙事的模式完全吻合,可以看做世系分支结构叙事下的文本。

(三)层递结构

中国古代夷夏观念中有一种“服制”,是古代思想家对于天下体系中夷夏分布的一种理想化设计,因而今人多将之作为“天下观”的材料进行研究。古代文献中关于服制存在多个体系。有“五服”说(《尚书·禹贡》)、“九服”说(《周礼·夏官·职方氏》)等。无论哪一种“服制”,都是一种层递的结构,本身包含了“中心(王畿)边缘(服)”推进的模式。古人将这一层递结构设为固定值,以五百里为单位向外扩展,于是形成不同内涵的天下观。

从历史上看,“服制”的主要意义不在其空间容量,而在于一种秩序等差,这就是设计制度者所关心之封爵、岁贡、祭祀、朝觐等问题。但“服制”本身又是一种夷夏格局的设计。《国语·周语》上云:“夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服。”这种内外之分,明确将蛮夷戎狄视为“邦外”,为服制之边缘,而后世对于“服”的理解正是指向夷夏之别,而非设计者本身的意图。从政治意义而言,“服制”下形成的“内臣—外臣”结构,是汉民族处理民族关系的理想模式,这突出表现为“编户齐民”与“声教所及”两种政治模式的存在。“声教所及”一直是传统中国政治的理想。从历史上看,就算是统一王朝,其拓土开疆也是有极限的,但如果施之以“声教”,则可以突破政治疆域,将政治空间“无限”扩大(接近“世界主义”)。

胡姓家族族源叙事将一个进入华夏边缘的胡人祖先声索为华夏,正是因为在汉人的天下观中,夷狄本为华夏政治空间的组成部分(“声教所及”的领域),而四夷、四方等地域性概念与族群的混同,则体现了天下观之下政治空间的包容性。无论居边、没蕃、分封、出使、避地,皆是“天下”中发生的,在内臣与外臣之间徘徊。这正是“子孙或在中国,或在夷狄”结构为四夷之存在提供的合法性依据。“归来的后裔”,不过是从“声教所及”转变为“政教所及”的编户齐民。从这一意义上讲,“服制”和“内外之际”的层递结构特征,与胡姓家族族源叙事所遵循的结构本质上是同构的。

三、胡姓家族族源叙事与民族认同

胡姓家族族源叙事的结构性,根植于中国古代文化的深层结构中,其本质是一种文化观念的折射。与之相关,这种叙事结构最终所要达成的目的,乃是获得世人认可的正宗族源,以为自我当下身份的合法性、正统性寻得依据。于是,建基于族源叙事的民族认同,便成为胡姓家族较为共通的心理特征,也为其“成为华夏”的努力开辟了一条便捷的通道。

(一)获得华夏族源与成为华夏的合法性

族群起源传说,是维系族群边界的重要认同因素。在很多族群关系中,都可以看到利用族源神话(传说)来凝聚族群或区别族群的案例。濑川昌久研究中国华南地区“本地”和“客家”的迁徙传说与同一民系认同感之间关系,这样说道:

祖先的原住地和迁移经由地等是与子孙现在的身份直接相关的重要问题。正如牧野所说,这是与周围的同盟者形成“同乡观念”等连带意识的重要基础。同时,特别是在汉族居住地边缘地带的华南地区,这已成为将自己的来历与中华文明的中心地连接起来、主张正统汉族后裔身份的最明确的依据之一。*[日]濑川昌久:《客家——华南汉族的族群性及其边界》,[日]河合洋尚、姜娜译,北京:社会科学文献出版社,2013年,第129页。

迁徙传说本身不一定等同于“历史真实”,但重要的是其维系子孙们的身份意识。华南地区的客家和本地(土著),利用迁徙传说来联系中华文明的中心,维系各自的正统性,这跟胡姓家族利用族源神话(本质也是一种迁徙传说)来“宣称”自己本为华夏的心理是同样的;不同的是客家和本地各自的迁徙传说指向的是族群边界(离),而胡姓家族指向的是族群认同(合)。利用中原起源传承(广义上的华夏起源)来保证“外来者”相对于“土著”的正统性或者合法性诉求,似乎是中国不少民族族源(主要是迁徙传说)叙事的特点。濑川昌久先生的书中提到云南民家(白族)的南京起源,广西部分壮族的山东起源,各地苗族的江西起源,部分瑶族的南京起源和江西起源,畲族的广东潮州凤凰山起源等传说。相比今日所见的不同族群或民系的迁徙传说,中古时期的胡姓家族族源叙事就是那一时期的族群起源、迁移传说,最能体现当时民族认同的背景。从北朝以来,胡姓家族族源就有一种“神话叙事”或“谶纬叙事”的倾向。以元魏宗室为例,如《元钦墓志》(永安元年):

类似的文本非常多。元魏本出鲜卑而称黄帝之后,为了使这一族源得到一种合法性认证,当时从上到下都有人为的“整合”。上引文中,“丹书”、“绿图”等神物神迹,即所谓河图洛书,代表族群渊源的神性验证;“篆素”、“金石”,作为历史传承的权威记录,共同指向其身系黄帝之后的合法性存在。

现在所见的唐代胡姓家族族源文本,多为汉人(或者汉语)书写,主要反映的是汉人的意识。当然,并不是没有胡姓人物自己的“声音”,例如独孤乘为其父独孤炫所作墓志:

这可以说是独孤家族的“自我族源宣称”,但依然是结构性叙事的类型。可见就书写主体而言,并没有表现出本质的不同。需要注意的是,不同书写主体所蕴含的认同心态存在微妙差异。从汉人角度看,对于进入中原的“非我族类”,要使其同化,便要寻得使之安顿的理由,于是假借族源神话,为“外来者”建立一种与华夏之间的联系。其中包含汉人的文化优越性,带有某种“话语霸权”的意味,亦即他们为外来者“创造”了一个族源。从胡人角度看,胡姓家族据此寻得一个荣耀的先祖,或在夐远的历史中找到一个族源,对于家族融入汉人共同体社会,有百利而无一害,所以他们也乐于接受汉人“创造”的族源。

汉人创造的族源神话,既是面对外来者的,也是面对汉人的,因为汉人在生产这一族源神话的同时,也成为该神话的消费者,但是这种消费有多个层级。对于统治阶层而言,他们倾向于强化这一族源叙事的权威性,以调和多源族群社会中的民族认同,增强民族凝聚力。一个经典的案例是唐代统治集团在鲜卑族源问题上的做法。由于跟鲜卑血统的密切关系,当时指出李唐出于胡族者大有人在。“种族主义”的萌芽引发了统治集团的警惕,由此形成控制历史编纂,为自己的族源找到合法性依据的“再造历史”运动*陈寅恪曾疑唐代官方有意删改了祖先族源、世系有关的文献,在《李唐氏族之推测》“李重耳南奔之说似后人所伪造”节云:“疑凡李重耳南奔之事,载在唐修晋书凉武昭王传、北史序传、两唐书高祖纪、新唐书宗室世系表等者,皆依据唐室自述宗系之言,原非真实史迹。乃由后人修改傅会李初古拔被禽入宋后复归魏之事而成。兼以李重耳之奔宋,与李宝之归魏,互相对映也。”(《金明馆丛稿二编》,《陈寅恪集》,北京:三联书店,2001年,第330页)在《李唐武周先世事迹杂考》《读通志柳元景沈攸之传书后》等文中,陈氏亦提及李唐皇室对涉及皇室族源史料的处理问题。。同时,为了消解民族矛盾,唐代统治集团在编纂历史时,对北朝胡姓的族源也作了整合。不少出于朔漠的“今朝冠冕”获得了一个汉人名家的祖先,并且在世系上也得到一种延续性证明,前引《周书·窦炽传》即为一例。

总之,族源神话的生产和消费,尽管存在书写主体的不同和消费群体的层级,但都是为“成为华夏”或“本为华夏”寻得存在的合法性依据,这是民族认同的重要步骤。

(二)碑志中的“五帝”族源与认同变迁

中古时期,碑志是族源叙事最为集中的文体,而且具有相对的“私人性”,是研究这一历史时期认同心理的第一手资料。“五帝”是当时胡汉族源追溯最集中的群体,代表了胡汉祖先(世系)认同的整体面貌。为此,我们以这一时期碑志文献的胡汉“五帝”族源叙事文本为中心,将族源叙事扩大到整个胡汉人群,来考察此一时段民族认同的相关问题和特点。

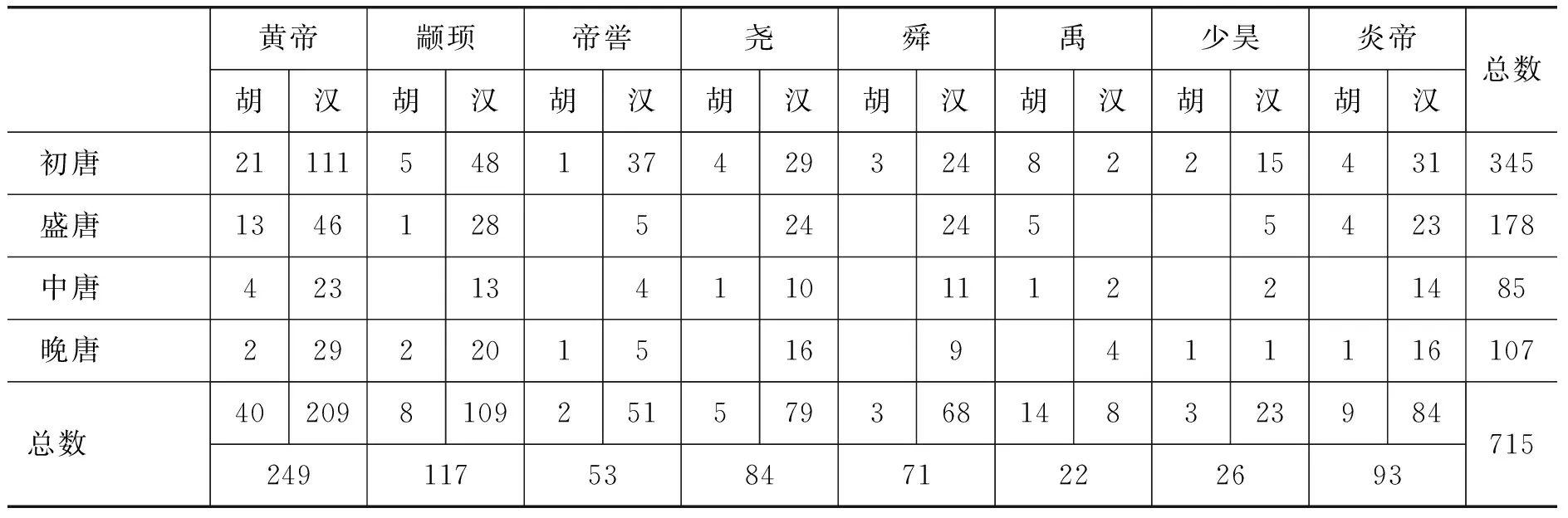

考察汉代到唐代碑志中的族源叙事,可以看出族源选择在多元中渐趋稳定。“多元”,意谓无论胡汉,都有多种族源选择,三皇、五帝之外,其他商周始祖、近代名宦、部落豪酋、外国君长,皆可能成为族源(祖源),由此呈现出华夏认同体系的多元性。“渐趋稳定”,就是族源选择在多元中趋向统一,“黄帝”成为族源的最多选项。上述这一总体特征是依据汉唐时期碑志文献中族源叙事文本数量统计的结果。具体而言,各个时期还略有不同,胡汉之间也不同,如下二表所示。

表1 汉魏晋南北朝隋碑志中五帝族源叙事文本数量分布*表中统计的碑志资料据《全上古三代秦汉三国六朝文》、《汉碑集释》、《魏晋南北朝墓志汇编》及《新出魏晋南北朝墓志疏证》。

表2 唐代碑志中五帝族源叙事文本数量分布*表中统计的碑志资料据《全唐文》、《唐文拾遗》、《唐文续拾》、《唐代墓志汇编》及《唐代墓志汇编续集》。

通观表1、表2,可以得出以下基本认识:

其一,就五帝族源的总体分布而言,黄帝族源遥遥领先。整个汉唐时期,五帝族源文本数量共867例,黄帝族源文本以318例占据绝对优势,比例达37%。此下依次为:颛顼143例,占16%;炎帝110例,占13%;尧95例,占11%;舜82例,占9%;帝喾61例,占7%;少昊30例,禹28例,各占3%。这一比例数据充分说明,以黄帝为中心的族源认同已趋于稳定。值得注意的是,炎帝族源文本数量虽然低于颛顼,但所占的比例已经上升到一个比较高的位置,这或许是“炎黄”认同发端的表现。武后问张说之语:“诸儒言氏族皆本炎、黄之裔,则上古乃无百姓乎?”*欧阳修、宋祁:《新唐书》卷一二五《张说传》,第4404页。炎黄并称,正反应了当时的认同背景。在传世文献中,若剔除重复,“黄炎”二帝并称,先秦2例,汉唐6例;“炎黄”、“炎轩”并称,则先秦未见,汉唐有14例。在出土文献中,北朝时期墓志有黄帝和颛顼并称*如《若干云墓志》(宣政元年):“崇基盘峻,灵源攸远,轩顼之余,涣乎史册。”《宇文瓘墓志》(建德六年):“若乃电影含星,轩辕所以诞圣;蜺光绕月,颛顼于是降灵”(二志分别见罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第288、291页)。,而少见与炎帝并称者。这些迹象表明炎帝认同尚未稳定,其为民间普遍接受还在此后。

其二,就发展时段而言,黄帝族源在数量上有一个渐趋升高的过程。汉魏时期,碑志中未见胡姓家族五帝族源*这或许可以从文体本身、胡汉人口结构来解释。汉魏时期墓碑初兴,相比此后其他时代,这一时期墓碑文献数量还是显得单薄。较早出现的胡姓人物碑志是西晋太康十年的《晋护羌校尉彭祈碑》,彭祈为卢水胡人,碑中称“其先出自颛顼”(《全晋文》卷一四六,严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958年,第2305页)。,而且黄帝族源在这个时期也没有显现。颛顼和舜是此期族源的首选(各5例),其次是尧(4例)。这说明此时汉民族的族源选择是多样化的,尚未达成某些共识。到了北朝,黄帝族源骤然增加,高达59例,远远超出其他族源。这样一个发展态势,到了唐代一直延续,且在总量上又有大幅提升,共达249例。其中初唐最多,为132例;盛唐次之,为59例;中、晚唐依次为27、31例。由此可见,黄帝族源成为胡、汉族源的首选发轫于北朝,这是一个关键时期,它对后来唐代的黄帝认同发生了直接影响;而初、盛唐,则是承接北朝并将黄帝认同进一步推进的重要阶段。

其三,就五帝族源的胡、汉分布而言,黄帝在北朝胡姓家族叙事文本中获得集中认同,并得以持续发展。整个汉唐时期,胡姓黄帝族源文本共85例,占整个时期总数(867)的10%。具体而言,在北朝至隋这一时段,胡姓黄帝族源的数量高达45例,占此期总数(125例)的36%,占此期胡、汉同一族源总数(69例)的65%,其比例远超汉姓家族。到了唐代,这个比例有所下降,在总数中占6%,在胡、汉两类同一族源总数(249)中占16%。其所以出现这种情况,与此期汉姓家族所存碑志数量(631例)远远多于胡姓家族(84例)有关。若仅从胡姓家族黄帝族源叙事文本的具体数量看,相比起北朝至隋时段,初盛唐时期仍然维持着一个较高的发展状态*由于据以统计的胡、汉家族叙事文本数量高达8倍的差距,故由此得出的比例,远不足以说明问题,所可倚重者,乃是胡姓家族文本数量与前代亦即北朝至隋时段之比照。。同时,这种情况也从侧面说明:胡姓家族普遍的黄帝认同,在一定程度上刺激并促进了汉姓家族的同一认同倾向,并使其通过大量的碑志文本呈现出来。关于此点,后文还将重点阐述。

既然如上所述,黄帝族源在总体分布、发展时段及其在胡、汉二族的具体分布中,都处于领先和持续发展的状态,北朝则是其顶峰时段,那么,北朝时期黄帝族源的这种特殊性,便是深可关注的文化现象了。对此,我们试从下面两个角度加以解释。

首先,北朝时期黄帝族源在胡姓家族中兴起,可以视为北朝胡姓“急于成为华夏”之认同心理的一种表现。族源选择是族群边界的重要标记,北朝时期黄帝族源的兴起,实肇始于北魏王室。北魏太和二十年(496)孝文帝改定姓族事云:

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”……众议以薛氏为河东茂族。帝曰:“薛氏,蜀也,岂可入郡姓!”直阁薛宗起执戟在殿下,出次对曰:“臣之先人,汉末仕蜀,二世复归河东,今六世相袭,非蜀人也。伏以陛下黄帝之胤,受封北土,岂可亦谓之胡邪!今不预郡姓,何以生为!”*司马光主撰,胡三省音注:《资治通鉴》卷一四○《齐纪六》“高宗建武三年”,第4393、4395页。

鲜卑王室拓跋氏改元氏,以黄帝为族源,出自统治阶级的意志。薛宗起情急之下的言论,正好反映了鲜卑王室攀附黄帝族源的认同心理。从现存文献看,当时民间的族源叙事亦受此影响而产生,是一个“自上而下”的过程*今所见北朝胡姓家族墓志文献中,以五帝为族源者皆在孝文帝太和二十年改姓族之后。较早的为正始四年《元绪墓志》:“开基轩符,造业魏历;资羽凤今,启鳞龙昔。”直接以黄帝作为族源的墓志叙事,较早见于永平三年《魏故宁陵公主墓志》:“遥源远系,肇自轩皇;维辽及巩,弈圣重光。”(二志分见赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第53、57页)皆在改定姓族十年以后,且此二人均为王室成员。可见北魏王室的黄帝族源叙事,在官方确定之后,传播尚有一段时间。黄帝及五帝族源传播到其他胡姓家族,亦是如此。。但种种迹象显示,胡姓家族攀附汉人族源,并非出自强制,也不是被征服者的“屈辱”。大量北朝胡姓人物放弃本族群的族源而选择汉人黄帝族源,这无疑是一种“顺应”的心理。前文曾引述濑川昌久对华南地区客家和本地的“迁移传说”的研究,他特别指出这种传说在传承中所体现的认同意义:“少数民族接受祖先同乡传说意味着他们承认中华文明的绝对优势并将它放置在自我认同感的核心部分,这是他们汉化过程中的重要指标,是主动对中华文明表示归顺的标志。这种传说在汉化程度高的少数民族等处于中华文明周边的人们之间和地点尤为兴盛,其原因在于这些处于周边位置的人们更渴望确立可以与尚未汉化的同胞以及歧视他们的汉族移居者相抗衡的新的认同感。”*[日]濑川昌久:《客家——华南汉族的族群性及其边界》,第151页。中国南方各地少数民族的“祖先同乡”传说,其实正是胡姓家族族源传说的变体。而通过祖先同乡传说(族源传说)来增强成为中华民族(华夏)的认同感,古今是同一的。维系族群意识的共同祖先并不一定必须是真实的人物,只要持有这种看法的人们相信,同时也使得其他人相信,他们就能构成一个族群。今存大量胡姓家族族源文本,都是在汉人手中写定的,正是这一观点的注脚。

其次,北朝时期大量呈现于胡姓家族的黄帝族源,对当时乃至此后的黄帝认同具有不可忽视的推动作用。从碑志文献看,汉魏时期黄帝族源认同并不明显;只是到了北朝,黄帝才开始非常集中地成为胡汉两家的共同族源。这种现象,引发我们的一个推测:北朝以后黄帝认同的凝聚,是否缘于胡汉杂糅背景下胡姓家族的“倒逼”作用呢?

从汉魏以来,华夏中心与边缘的互动极为活跃,大量的外来族群进入华夏;对应的,也有大量华夏人物来到边缘族群中,这是众多结构性族源叙事文本产生的现实背景。在此背景下,华夏认同需要一个更具影响力、更富包容性的族源代表,来统合帝国内部多元的族群结构。而黄帝,无论从历史层面,还是现实层面,都成了胡汉家族族源认同的首选。北朝时期黄帝族源的形成,是一个双向过程:一方面汉人面对大量异族入华的格局,需要一个共同族源来凝聚“我族意识”,以区别异族,于是早期汉人的多元族源开始向“黄帝”靠拢;另一方面,以鲜卑宗室为首的入华异族,通过攀附汉人“黄帝”祖先,标举正统,以合乎逻辑地成为汉人。这两个过程的合力,共同将黄帝推向华夏民族共同族源的地位。胡姓家族在其中则分明扮演了一个“倒逼”的角色,尤其是北魏鲜卑宗室,他们对黄帝族源的选择,直指源头,眼界颇高,这对族群凝聚到一个共同祖先之下具有重要的意义。

到了唐代,统一帝国承南北朝多族群复杂关系,民族认同的一个主要任务便是消除胡汉之别,强化帝国凝聚力,因而,以黄帝为中心的华夏民族认同得以继续发展和巩固。一个显见的事实是,黄帝族源的文本数量胡多于汉的局面,到唐代反了过来,变成胡少汉多,这正说明胡姓家族的“倒逼”作用已得到了相当程度的实现,也就是说,此前较为分散的、多元的汉姓族源认同,因胡姓家族大规模地“抢占祖先”的行动,受到刺激和影响,而开始集中地向黄帝靠拢,并涌现出大量以黄帝族源为旨归的叙事文本。当然,胡姓家族黄帝族源对汉人黄帝族源的“竞争”依然存在,这可以从黄帝族源文本数量的胡、汉比例差距看出。初唐时期,黄帝族源文本132例,胡姓占16%,汉人占84%;盛唐时期,胡、汉比例分别是22%对78%;中唐时期时期为15%对85%;晚唐时期为6%对94%。可见从初唐到盛唐,胡姓家族在黄帝族源中的比例一度还有提高。必要的“胡汉竞争”,对于维系黄帝族源的地位是有意义的。到了中晚唐以后,汉人黄帝族源已经远远超过胡姓家族,这正是胡姓家族成为华夏的结果。

(三)唐代胡汉共同体的形成

北朝以来至唐的民族关系实为一胡汉共同体。这一共同体的形成和维系,一直遵循着三条路线。其一是认同关系,主要内容是胡汉互动中形成的民族认同,可概括为“认同共同体”。其二是地域社会关系,主要内容是入华胡姓家族从朔漠到中原,由异族而土著的身份转型,可概括为“地域共同体”。其三是文化关系,文学可视为其重要内容,这一关系可概言之“文化共同体”。

经过孝文帝改革到唐中叶两个半世纪的民族关系整合,北朝胡姓家族“成为华夏”的过程可以说基本完成。一个表征就是,五帝为代表的族源文本数量(北朝至隋125例,初唐345例,盛唐178例,中唐85例,晚唐107例),经历北朝至唐初的持续增长之后,到了盛唐以后开始减少,尤其在中唐时期,形成了一个“锐减期”。而且唐中叶以后,胡姓家族族源叙事越来越“历史化”,胡汉之别的“特征”越来越不明显。这说明随着民族认同的趋一,以某种族源来强调“我族”的身份已经不再必要,同为汉人在此语境下是自明的。深层次的民族融合过程转向族源之外的其他领域*中晚唐以后,族源叙事文本中较少对传说时代远祖的追溯,而多转向本朝家族的描述,尤其是“祖德”、“冠冕”的叙事。这是胡姓家族汉化深入,胡汉差别消失的表现。至五代宋初,胡汉语境发生质的变化。关于唐代胡汉之争与宋代华夷之辨主题和本质的演变,详见邓小南:《论五代宋初胡汉语境的消解》,《文史哲》2005年第5期。。另外一个重要的表征就是:唐代三次官方大修氏族志,皆在唐代前期,这从侧面也反映了华夏民族认同共同体建构的阶段性完成。要之,本为汉人祖先的黄帝族源,经过胡姓家族的“倒逼”,引发汉人“自我意识”的强化,从而开始了华夏民族认同共同体的重建,随着黄帝族源叙事文本的传播,最终形成胡汉民族共享族源,凝聚到华夏民族认同之下,这一过程在唐代中叶以后初步完成。

认同共同体的形成,除了共享族源这一要素外,还有赖于其他认同因子的整合,也有赖于统治集团、文人、普通百姓等各群体对认同要素的“生产和消费”。从整个胡汉共同体形成的进程而言,各影响因子在唐代的意义不同。以胡姓家族的郡望攀附为例,这一现象在中古时期颇为泛滥,刘知幾曾批评道:

今西域胡人,多有姓明及卑者,如加五等爵,或称平原公,或号东平子,为明氏出于平原,卑氏出于东平故也。夫边夷杂种,尚窃美名,则诸夏士流,固无惭徳也。*刘知幾著,浦起龙释,王煦华整理:《史通通释》卷五《内篇·邑里》,上海:上海古籍出版社,2009年,第134页。

胡姓家族的郡望攀附,也可用分析胡姓家族黄帝族源“倒逼”作用时的互动观点来解释。南北朝以来士籍的伪冒和郡望趋一的现象,可以视为华夏民族认同趋一的表现:一方面,五胡乱华,伴随的民族大迁徙,打破了汉人稳固的地理空间意识(以地系族,安土重迁),汉人需要一个“想象的”共同地域来维系“我族”意识,于是侨置郡县、同姓联宗、互称郡望的现象滋生。另一方面,本无郡望观念的入华胡姓家族,通过改姓和世系嫁接,攀附一个汉人家族世系而成为汉人,同时连带攀附汉人郡望,形成“想象的”共同地域集团(孝文帝改姓族,代北胡姓统称河南人,即是一典型例证)。这两股大潮的合流,推动了“想象共同地域”(虚化的郡望)的形成,而其直接表现就是郡望的趋一。古今学者多从其他角度来批评郡望攀附,而忽略了它的认同意义。岑仲勉先生论宋代以后郡望趋一的现象,以为其渐在唐,这约与黄帝族源认同渐趋一致的过程连辔而进。

四、结语

胡姓家族族源叙事,以其特殊的内容和结构特征,成为中古时期民族叙事的一个特殊现象。我们必须承认,在汉人的族源叙事中,也存在前文所说的居边、避地、因官诸模式。但是,汉人的族源叙事并不具备上述类型的典范性;更重要的是,胡姓家族族源叙事所体现出的一种“神话”性质,与汉人族源叙事的“历史”性质不同。我们也要看到,胡姓家族族源叙事的结构特征根植于汉文化深层结构。但是这些结构性特征的经典文本,多发生于与民族关系或民族问题相关的情境之中,是华夏民族观念的浓缩,这在《史记》中周、秦、越等民族关系的叙事中可以得到明证。胡姓家族族源叙事的特殊性主要在于它所体现的民族认同意义,这在汉人族源叙事中是没有的。

人类学的研究以族源(本质是一种祖先记忆)作为一个重要的认同指标。胡姓家族放弃本民族的祖先而选择汉人族源,其本质是一种汉化过程。而不为我们所知的是,恰好是胡姓家族对汉人族源的攀附,引发了汉人的族群自我意识,从而促成了胡汉共同体中“黄帝”作为共同族源的出现,奠定了中华民族今日“炎黄子孙”之认同局面。与族源过程同步进行的其他认同过程,如改姓赐姓、郡望攀附、世系嫁接等,同样以一种交互作用,在胡汉之间形成族群关系的调整,最终整合到唐代统一帝国内部民族关系之中,凝聚为汉胡渐趋一体的“唐人”。上述认同过程,发轫于北魏,完成于唐中叶。从“五胡乱华”以来的民族关系调整,至此方可谓初步结束。而唐代新的民族关系,以及新内附民族,相应的认同过程变迁,则又循着上述认同过程,不断推进。

中华民族共同体的形成,经历了几个重要的历史时期。春秋战国时期,夷狄交侵,不绝如缕,这种民族格局促使散居的中原民族以华夏共称来区别四夷,形成了早期界划相对严格的华夏民族;秦汉以后直至唐代,随着北方民族政权的建立,华夏与北方民族的关系加深,胡汉融合的局面亟需一个包容性更广、更强的认同模式来统合,以黄帝为中心的族源在胡汉互动中走向前台,凝聚为中华民族黄帝族源的基本形态;唐代大一统的民族格局在宋代以后再次被南北民族政权的对立所取代,不同于唐型文化的开放和包容,宋以后华夏文化转型,历史上曾形成的类似汉人、唐人的概念,至此以后再没有出现。民族认同转向帝国内部认同关系的深化整合。唐中叶以后,中国经济重心的南移,以及人口的南迁,将黄帝为中心的华夏民族族源传播到南方。明清时期人口流动的加速,放大了这个过程,“同祖先传说”传播到南方、西南等广阔地域,而且为当地少数民族所接受。近代以来,随着列强的侵略以及近代民族知识的传播,“国族运动”兴起:一方面是以西方的民族知识重新认定、识别国内各民族;另一方面是以中华民族、华夏民族或炎黄子孙的共称来凝聚我族意识,对抗列强。中华民族共同体至此基本确立。就此而言,中华民族今日的认同共同体,正是历史上这种民族认同不断推进的结果。

[责任编辑刘培]

作者简介:尚永亮,武汉大学文学院教授;龙成松,武汉大学文学院博士研究生(湖北武汉430072)。