长针深刺配合电针治疗腰椎间盘突出症下肢疼痛疗效观察

2016-08-05谢鸿康傅云其诸暨市中医医院诸暨311800

谢鸿康,傅云其(诸暨市中医医院,诸暨 311800)

·临床研究·

长针深刺配合电针治疗腰椎间盘突出症下肢疼痛疗效观察

谢鸿康,傅云其

(诸暨市中医医院,诸暨 311800)

【摘要】目的 观察长针深刺配合电针治疗腰椎间盘突出症下肢疼痛的临床疗效。方法 将139例腰椎间盘突出症下肢疼痛患者随机分为治疗组76例和对照组63例。治疗组采用长针(75 mm)深刺刺激脊神经配合电针治疗,对照组采用常规针刺配合电针治疗。观察两组治疗前后视觉模拟评分法(VAS)评分,并比较两组临床疗效。结果 治疗组总有效率为80.3%,对照组为57.1%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。两组治疗后VAS评分与同组治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后VAS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 长针深刺配合电针是一种治疗腰椎间盘突出症下肢疼痛的有效方法。

【关键词】针刺疗法;巨刺疗法;腰椎间盘突出症;电针;脊神经;椎间盘移位

腰椎间盘突出症是临床上常见病种,给患者的生活带来了诸多不适。近年来,本病的发病率显著增加,因此,积极开展腰椎间盘突出症的研究,总结归纳一种安全有效、疗效显著而又经济的治疗方法具有重要意义。

针灸治疗是本病常用的治疗方法之一,其有效性已经在临床上得以证实。笔者根据多年的临床经验,采用长针深刺配合电针治疗腰椎间盘突出症下肢疼痛患者76例,并与常规针刺配合电针治疗63例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

139例腰椎间盘突出症患者均为2013年6月至2014年7月本院针灸科门诊患者,均以疼痛(腰部疼痛或下肢放射痛)为主要症状。按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组76例和对照组63例。治疗组中男44例,女32例;年龄最小27岁,最大55岁,平均(42±8)岁;病程最短3个月,最长6年,平均(23.2±5.3)个月。对照组中男36例,女27例;年龄最小29岁,最大54岁,平均(41±7)岁;病程最短5个月,最长7年,平均(25.3±6.7)个月。两组患者性别、年龄及病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》[1]关于腰椎间盘突出症的诊断标准。①慢性劳损或受寒湿史,大部分患者在发病前有慢性腰痛史。②腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。③脊柱侧弯,腰生理孤度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。④下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩,直腿抬高或加强试验阳性,膝、跟腱反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱。⑤X线摄片检查示脊柱侧弯,腰生理前凸消失,病变椎间隙可能变窄,相邻边缘有骨赘增生;CT检查可显示椎间盘突出的部位及程度。

1.3 纳入标准

①符合上述腰椎间盘突出症的诊断标准,并合并有下肢疼痛的患者;②年龄为 18~60岁;③签署知情同意书。

1.4 排除标准

①符合上述诊断标准,但下肢放射痛不明显者;②有腰椎结核,腰椎骨折,腰椎肿瘤,马尾神经功能障碍;③合并严重心脏血管、肝、肾、造血系统等疾病者,糖尿病末梢神经损害以及皮肤有疾病或者损伤者,既往器官切除术、置换术、起搏器植入术、支架植入术等重大手术史患者;④昏迷、意识模糊、躁动、异动、痴呆、智力低下、无自主判断力及极度虚弱者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

根据患者的疼痛部位,选择相应椎体棘突,一般在L2椎体以下,在背部脊柱旁开 1.7~2.2 cm,其深处为侧隐窝[2]。若患者单侧腰部疼痛,选取疼痛一侧;若两侧均有疼痛,则选择疼痛相对明显的一侧。配穴取与主穴同一水平位置、棘突旁开2.5寸处。

患者取俯卧位,并在腹部加垫15~20 cm高的枕头,下肢踝部解溪穴处垫20~30 cm高的脚垫,双肩关节放松,两上肢自然下垂。常规消毒后,主穴采用 0.35 mm ×75 mm毫针直刺进针,针刺深度视个体状况(肥、瘦)不同而异。进针时,在相应椎体旁开1.7~2.2 cm处垂直进针,到达椎板后,调整进针方向,稍向外侧,寻找椎板外切迹,沿外缘继续进针,感觉阻力变小或者消失时,说明已突破韧带进入侧隐窝,缓慢调整进针方向以及深度,轻微刺激神经根鞘膜,要求患者有触电样放射感,并不由自主颤动或抬起患肢,后退针少许。配穴采用0.25 mm×40 mm毫针直刺进针约1寸,与主穴为一组,接G-6805电针仪,频率为5 Hz,连续波强度界定在1单位,治疗时间为30~60 s。

2.2 对照组

局部取大肠俞、气海俞、秩边及夹脊穴;远道取环跳、承中、委中、阳陵泉、风市、承山、昆仑、绝骨。常规消毒后,采用0.25 mm×40 mm毫针进行针刺,要求针下有酸、麻、胀、重等针感为度,得气后采用电针治疗。一组接夹脊穴,一组接秩边或环跳、委中或阳陵泉(根据患者疼痛较明显的部位)。要求患者有得气感,但无下肢放电样感觉。电针频率为5 Hz,采用连续波,强度界定在1单位,治疗时间为30~60 s。

两组患者每日或隔日治疗1次,10次为1个疗程,共治疗2个疗程,疗程间休息3 d。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组患者分别根据美国国立卫生研究所制定的临床疼痛测定视觉模拟标尺法(VAS)对疼痛程度进行评价。VAS为一条长10 cm的直线,一端标为0,另一端为10,两端分别代表无痛和剧痛,中间部分表示不同程度的疼痛,由患者在其中标出疼痛程度,用以表示疼痛的程度。其中0~3分表示有轻微的疼痛;4~6分表示疼痛影响日常活动,尚能忍受;7~10分表示患者有较为强烈的疼痛,难以忍受。

3.2 疗效标准

参照国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》[1]关于腰椎间盘突出症的疗效标准。

治愈:腰腿痛消失,直腿抬高 70°以上,能恢复原工作。

好转:腰腿痛减轻,腰部活动功能改善。无效:症状、体征无改善。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS18.0软件进行统计处理,计量资料以均数±标准差表示,符合正态分布,采用t检验,不符合正态分布采用配对比较秩和检验;计数资料采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

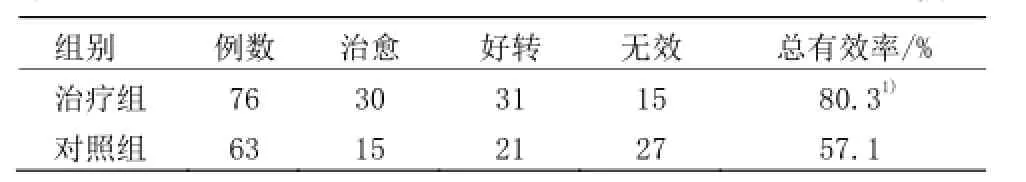

3.4.1 两组临床疗效比较

由表1可见,治疗组总有效率为80.3%,对照组为57.1%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05),提示治疗组总有效率优于对照组。

表1 两组临床疗效比较 (例)

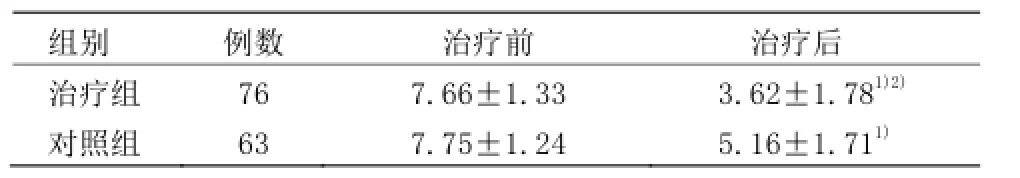

3.4.2 两组治疗前后VAS评分比较

由表2可见,两组治疗前VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后VAS评分与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后 VAS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05),提示治疗组改善VAS评分优于对照组。

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 76 7.66±1.33 3.62±1.781)2)对照组 63 7.75±1.24 5.16±1.711)

4 讨论

腰椎间盘突出症是较为常见的疾患之一,临床上多表现出腰痛以及下肢放射痛[3-6]。现代医学认为主要是因为腰椎间盘各部分(髓核、纤维环及软骨板,尤其是髓核)有不同程度的退行性改变后,在外力因素的作用下,椎间盘的纤维环破裂,髓核组织从破裂之处突出(或脱出)于后方或椎管内,导致相邻脊神经根遭受刺激或压迫,产生非细菌性的炎症渗出和肿胀,间接压迫并刺激神经根,从而产生腰部疼痛,一侧下肢或双下肢麻木、疼痛等一系列临床症状[7-10]。

在现代临床研究中,已有诸多学者对针刺的镇痛作用做了阐述。张吉等[11]在研究中认为针刺镇痛涉及整个神经系统的功能,脊髓对于外来针灸刺激进行初步整理译释,再逐级传递信号至大脑皮层,进而做出相应的反应。赖新生等[12]认为神经根炎症是引起疼痛的主要原因,治疗的关键在于消除神经根的炎症水肿。张慧林等[13]在研究后认为针刺深度对瞬间镇痛作用明显,针刺深度特别是针尖所到达的位置,影响着近期和远期的止痛效果,而应用电针可加速局部变形坏死及崩解产物的消除,改善局部循环,提高神经细胞的氧利用率,促进神经的修复和再生,从而促进局部炎症性水肿的消退。张鸥等[14]则认为神经节段支配关系是经络内属脏腑,外络肢节的形态学基础,针刺穴位是通过刺激神经,沿着神经传导,影响交感神经等,进而调节脏腑气血。因此,电针刺激脊神经可以更快地发挥止痛的作用,对治疗腰椎间盘突出症能达到直接、快速的治疗效果。

从夹脊穴附近进针,容易刺激到脊神经。从解剖位置上看,脊神经位于后根入椎间孔处,内含假单极神经元,为深浅感觉传入神经的第一级神经元。夹脊穴位于棘突下旁开0.5寸,陈淑谕[15]在研究中发现,在相关夹脊穴处进行一定程度的刺激,能够促使其周围的脊神经根通过脊髓内传导通路传达到中枢系统,从而起到调节的作用。所以,沿着夹脊穴进针比较容易刺激脊神经。从针刺安全性角度看,《素问·刺要论》:“刺骨无伤髓。”《素问·刺禁论》:“刺脊间中髓,为伛……”但李从明[16]研究后认为针刺脊髓,从正中线入针,不易伤及神经核,而神经节在椎间孔外,无法固定,不易针刺到,神经干外有神经外膜,三者在缓缓刺入毫针过程中,会主动避开,即使被针刺到,由于针体较细,同时缓慢进针,不会造成完全截断的损伤,少许损伤也能自行修复。

笔者认为选取正确的进针点以及对进针深度的把握是关键。针刺脊神经,其位置在椎间孔外,只要注意进针角度和方向,一般不伤及脊髓。笔者在临床实践中也强调,进针时,嘱咐患者放松,摆好体位,找准进针点,进针退针均要慢,严格消毒,需要对解剖位置,针刺技术达到熟练的程度,方可实施该项技术。此外,笔者在研究中发现在腹部加垫能使腹压增加,有利于拉开脊椎间隙,从而方便进针。

此外,笔者在研究中发现,针刺不同节段的脊神经,患者下肢有不同的振动形态及波幅,如针刺L3-4脊神经根部时,患者大腿前侧、内侧、外侧处及小腿内外侧处跳动明显;针刺 L4-S1脊神经时,患者大腿后侧处跳动明显。针刺特定的腰椎脊神经时,相对应的部分区域疼痛的改善也较为显著,这与神经分布的特点是相一致的[17]。

本研究结果表明,电针刺激脊神经对治疗腰椎间盘突出症有显著疗效,能给临床针灸治疗腰椎间盘突出症带来一种经济卫生且切实可行的标准化方法,并可显著提高该病种的临床好转率及患者的治疗依从性,值得进一步研究。

参考文献

[1] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:214-215.

[2] 任月林,任旭飞.实用针刀医学治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2006:215-222.

[3] 盛有根.热敏药灸治疗腰椎间盘突出症临床观察[J].上海针灸杂志,2015,34(12):1219-1220.

[4] 王远航,李微,颜彬,等.腰椎间盘突出症患者的红外热像观察[J].颈腰痛杂志,2015,36(6):493-495.

[5] 宦玮,叶敏.温阳通络针灸法结合中药热敷治疗腰椎间盘突出症临床观察[J].新中医,2015,47(2):209-210.

[6] 杨成虎.腰椎间盘突出症患者采用运动疗法的临床效果[J].医疗装备,2016,29(1):113-114.

[7] 赵平,田青.经验医学与腰椎间盘突出症的认知史[J].医学与哲学(临床决策论坛版),2009,30(2):77-79.

[8] 马学斌,仲玉芬.腰椎间盘突出症的 CT诊断及其他伴随表现的临床价值[J].内蒙古中医药,2015,34(12):68.

[9] 王刘玉.中西医结合疗法治疗腰椎间盘突出症的临床疗效分析[J].河南医学研究,2015,24(12):44-46.

[10] 靳铁成.中西医结合治疗腰椎间盘突出症的体会[J].河南外科学杂志,2015,21(6):31-32.

[11] 张吉,张宁.针刺镇痛机制的探讨[J].中国针灸,2007,27(1):72-75.

[12] 赖新生,王升旭,老锦雄,等.电针夹脊穴与常规取穴治疗腰椎间盘突出症的临床对照研究[J].新中医,1999,31(1):21-22.

[13] 张慧林,赵妍,贾亚俊,等.深刺腰夹脊穴应用电针治疗腰椎间盘突出症的应用研究[J].光明中医,2012,27(9):1820-1822.

[14] 张鸥,李燕.夹脊穴与脊髓神经节段支配及其经络脏腑效应[J].中国中医基础医学杂志,2007,13(9):701-702.

[15] 陈淑谕.浅谈华佗夹脊穴与脊神经节段性分布的关系[J].内蒙古中医药,2010,29(2):117.

[16] 李从明.脊髓神经节神经干针刺[J].按摩与康复医学(上旬刊),2011,2(5):47-52.

[17] 陈秋菊,王文远,李瑞.平衡针治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(1):1-4.

【中图分类号】R246.2

【文献标志码】A

DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2016.03.0314

文章编号:1005-0957(2016)03-0314-03

收稿日期2015-09-15

基金项目:浙江省诸暨市科技局资助项目(2013AA13943)

作者简介:谢鸿康(1989 - ),男,住院医师

通信作者:傅云其(1964 - ),男,主任医师,Email:zjfyq@163.com

Therapeutic Observation of Deep Needling with Long Needles plus Electroacupuncture for Lower-limb Pain Due to Lumbar Intervertebral Disc Herniation

XIE Hong-kang, FU Yun-qi.

Zhuji Hospital of Chinese Medicine,Zhuji 311800,China

[Abstract]Objective To observe the clinical efficacy of deep needling with long needles plus electroacupuncture in treating lower-limb pain due to lumbar intervertebral disc herniation (LIDH). Method Totally 139 patients with lower-limb pain due to LIDH were randomized into a treatment group of 76 cases and a control group of 63 cases. The treatment group was intervened by stimulating spinal nerve by deep needling with long needles (75 mm) plus electroacupuncture, while the control group was by conventional needling plus electroacupuncture. The Visual Analogue Scale (VAS) was observed before and after intervention, and the clinical efficacies were compared between the two groups. Result The total effective rate was 80.3% in the treatment group versus 57.1% in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). The VAS scores were significantly changed after intervention in both groups (P<0.05). After intervention, there was a significant difference in comparing the VAS score between the two groups (P<0.05). Conclusion Deep needling with long needles plus electroacupuncture is an effective method in treating lower-limb pain due to LIDH.

[Key words]Acupuncture therapy; Big needle therapy; Lumbar intervertebral disc herniation; Electroacupuncture; Spinal nerve;Intervertebral disc displacement